外資系コンサルティング会社は、高い年収やグローバルなキャリアパス、そして優秀な人材との切磋琢磨による自己成長を求めるビジネスパーソンにとって、非常に魅力的な選択肢です。企業の経営層が抱える複雑な課題に対し、鋭い分析力と論理的思考を武器に解決策を提示するその仕事は、知的好奇心を満たし、大きな達成感を得られます。

一方で、「Up or Out」に代表される厳しい成果主義の文化や、ワークライフバランスの確保が難しいほどの激務といったイメージも根強く、挑戦するには相応の覚悟が必要です。

この記事では、外資系コンサルティング業界への就職・転職を検討している方に向けて、業界の全体像から具体的な仕事内容、日系企業との違い、そしてファームの種類ごとの特徴までを網羅的に解説します。さらに、2024年最新の情報を基にした主要ファームのランキングや、役職別の年収、求められるスキル、選考対策まで、あなたのキャリア選択に必要な情報を詳しくお届けします。

この記事を読めば、外資系コンサルティング業界のリアルな姿を理解し、自身がこの世界で活躍できる人材なのか、そしてどのファームが自分に合っているのかを見極めるための、確かな判断材料を得られるでしょう。

目次

外資系コンサルティング会社とは

外資系コンサルティング会社とは、日本国外に本社を置くコンサルティングファームの日本法人を指します。これらの企業は、クライアントである企業の経営課題を特定し、その解決に向けた戦略の策定から実行支援までを専門的に手掛けるプロフェッショナル集団です。

扱うテーマは、全社戦略、新規事業開発、マーケティング、M&A、業務改革(BPR)、デジタルトランスフォーメーション(DX)、組織・人事改革など、企業経営のあらゆる側面に及びます。高い専門性と客観的な視点から、クライアント企業が自社だけでは解決困難な問題に対して、最適なソリューションを提供することが主な役割です。

グローバルに展開するネットワークを活かし、世界各国の知見や最新のフレームワークを駆使して、クライアントの競争力強化や持続的成長に貢献します。その対価として高額な報酬を得るビジネスモデルであり、そこで働くコンサルタントには極めて高い能力と成果が求められます。

コンサルタントの仕事内容

コンサルタントの仕事は、一言で言えば「クライアント企業の課題解決」です。しかし、そのプロセスは非常に多岐にわたります。プロジェクトは通常、数週間から数ヶ月単位で組まれ、コンサルタントはチームの一員として特定の役割を担います。

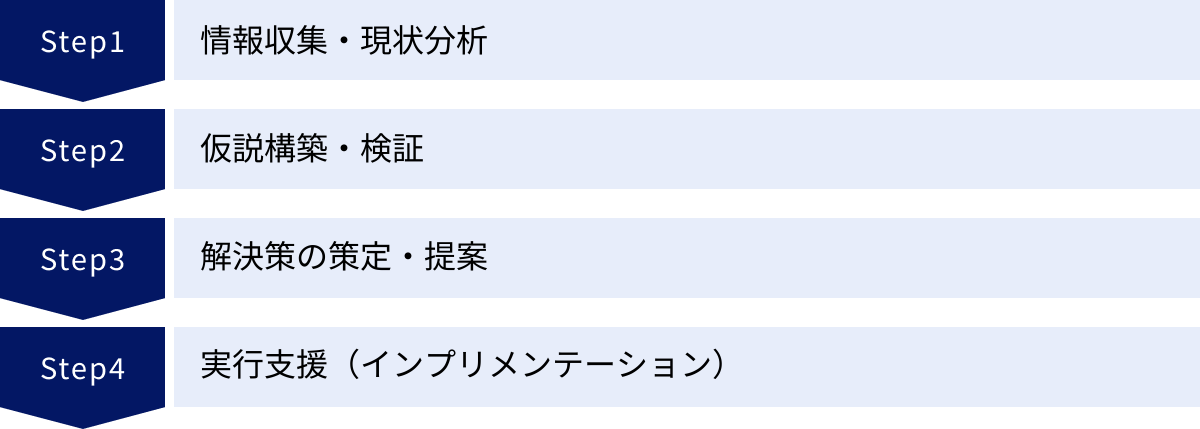

具体的な仕事内容は、以下のようなフェーズに分かれています。

- 情報収集・現状分析:

プロジェクトが始まると、まずクライアントが置かれている状況を正確に把握するための情報収集が行われます。これには、クライアントの経営幹部や現場社員へのインタビュー、財務諸表や各種データの分析、市場調査、競合他社の動向分析などが含まれます。この段階で、課題の真因がどこにあるのかを多角的に探ります。 - 仮説構築・検証:

収集した情報を基に、「この課題の原因は〇〇ではないか」「〇〇という施策を打てば解決できるのではないか」といった仮説(イシュー)を立てます。コンサルタントの価値は、この仮説の精度と独創性にかかっています。立てた仮説が正しいかどうかを、さらなるデータ分析や追加調査によって徹底的に検証していきます。この「仮説構築→検証」のサイクルを高速で回すことが、質の高いアウトプットを生み出す鍵となります。 - 解決策の策定・提案:

検証された仮説に基づき、具体的で実行可能な解決策を戦略としてまとめ上げます。単なるアイデアの提示に留まらず、実行計画、期待される効果、リスクなどを詳細に盛り込んだ提案書(デリバラブル)を作成します。最終的には、この提案書を基にクライアントの経営層に対してプレゼンテーションを行い、意思決定を促します。 - 実行支援(インプリメンテーション):

かつては戦略策定までがコンサルタントの主な役割でしたが、近年は策定した戦略が現場で確実に実行されるまでを支援する「実行支援(インプリメンテーション)」の重要性が増しています。クライアント企業のチームと協働し、プロジェクトの進捗管理、現場のオペレーション改善、社内への定着化などをサポートします。「絵に描いた餅」で終わらせないための、非常に重要なフェーズです。

これらの業務を遂行する上で、論理的思考力はもちろん、情報収集能力、分析力、コミュニケーション能力、プレゼンテーション能力、そして高いプレッシャー下で成果を出し続ける精神的な強さが求められます。

外資系コンサルティング会社の特徴

外資系コンサルティング会社は、日系の企業とは一線を画す独特の文化や特徴を持っています。これらを理解することは、自身がこの環境に適応できるかを見極める上で非常に重要です。

成果主義の文化

外資系コンサルの最も顕著な特徴は、徹底した成果主義です。年齢や社歴、国籍に関わらず、個人のパフォーマンス(成果)が評価、報酬、昇進に直接結びつきます。プロジェクトでの貢献度やクライアントからの評価がすべてであり、成果を出せば若手であっても短期間で昇進し、高い報酬を得ることが可能です。

この文化を象徴するのが「Up or Out(昇進か、さもなくば退職か)」という言葉です。一定の期間内に次の役職に昇進(Up)できなければ、会社を去る(Out)ことを暗に求められるという厳しい環境を指します。これは、ファーム全体の能力を高い水準で維持し、常に組織の新陳代謝を促すための仕組みです。もちろん、全てのファームで厳格に適用されるわけではなく、近年では人材育成の観点から緩和される傾向もありますが、根底にある「成果を出せなければ居場所はない」というプレッシャーは依然として存在します。このシビアな環境が、コンサルタント個人の急成長を促す原動力にもなっています。

給与水準が高い

成果主義と連動して、外資系コンサルティング会社の給与水準は他の業界と比較して非常に高いことで知られています。特に、新卒の初任給から高額であり、20代で年収1,000万円を超えることも珍しくありません。

給与体系は、固定給である「ベース給」と、業績や個人の評価に応じて変動する「パフォーマンスボーナス(インセンティブ)」で構成されるのが一般的です。特に、マネージャー以上の役職になると、このボーナスの割合が大きくなり、成果次第で年収が大きく跳ね上がります。これは、優秀な人材を惹きつけ、高いモチベーションを維持させるための重要な要素です。高給の裏には、それに見合う、あるいはそれ以上の価値をクライアントに提供するという強いコミットメントが求められます。

グローバルな案件に携われる

外資系ファームの大きな魅力の一つが、グローバルな案件に携わる機会の多さです。世界中にオフィスを展開するネットワークを活かし、国境を越えたプロジェクトが数多く存在します。

例えば、日系企業の海外市場進出戦略の策定、海外企業の買収(クロスボーダーM&A)におけるデューデリジェンス、グローバルでのサプライチェーン最適化など、その内容は多岐にわたります。海外オフィスのコンサルタントとチームを組んで協働することも日常的であり、異なる文化やビジネス習慣を持つメンバーと議論を交わしながらプロジェクトを進める経験は、グローバルなビジネスパーソンとしての視野を大きく広げてくれます。また、希望や実績に応じて海外オフィスへ転籍するチャンスもあり、世界を舞台に活躍したいと考える人にとっては、この上ない環境と言えるでしょう。

高い語学力が求められる

グローバルな環境で仕事をする上で、英語力は必須のスキルとなります。クライアントが外資系企業である場合や、海外オフィスのメンバーと連携する際には、コミュニケーションは基本的に英語で行われます。

レポートや提案書などのドキュメント作成、海外の事例調査、電話会議やプレゼンテーションなど、ビジネスのあらゆる場面で流暢な英語力が求められます。単にTOEICのスコアが高いだけでなく、ビジネスの文脈で的確なニュアンスを伝え、対等に議論できるレベルの実践的な英語力が不可欠です。ファームによっては、社内の公用語が英語に設定されている場合もあります。入社時点である程度の語学力は求められますが、入社後も継続的にスキルを磨き続ける努力が欠かせません。

日系コンサルティング会社との違い

外資系コンサルティング会社と日系コンサルティング会社は、同じ「コンサルティング」というサービスを提供しながらも、その文化や制度には多くの違いが見られます。どちらが良い・悪いという話ではなく、それぞれの特徴を理解し、自分の価値観やキャリアプランに合った環境を選ぶことが重要です。

ここでは、両者の違いを「年収」「評価制度」「働き方・社風」「研修制度」の4つの観点から比較します。

| 比較項目 | 外資系コンサルティング会社 | 日系コンサルティング会社 |

|---|---|---|

| 年収・給与水準 | 非常に高い。成果連動のボーナス比率が大きく、昇給スピードが速い。 | 比較的高めだが、外資系よりは低い傾向。年功序列的な要素も残り、安定的な昇給が期待できる。 |

| 評価制度 | 徹底した成果主義(Up or Out)。プロジェクト単位での評価が多く、評価サイクルが短い。 | 長期的な視点での人材育成を重視。年次評価が中心で、成果とプロセスの両面を評価する傾向。 |

| 働き方・社風 | 個人主義・プロフェッショナルリズム。個人の裁量が大きい。ダイバーシティが進んでいる。 | チームワーク・組織の和を重視。ウェットな人間関係。比較的、同質性の高い組織文化。 |

| 研修・教育制度 | OJT(On-the-Job Training)が中心。グローバル共通のトレーニングプログラムが充実。 | 手厚い新卒研修や階層別研修など、体系的な教育プログラムが整備されていることが多い。 |

年収・給与水準

年収面では、一般的に外資系コンサルティング会社が日系を大きく上回ります。 外資系では、新卒でも年収600万円以上からスタートすることが多く、20代後半から30代前半で年収1,500万円以上に到達するケースも珍しくありません。これは、前述の通り、個人の成果がダイレクトに報酬に反映される給与体系によるものです。特にパフォーマンスボーナスの比率が高く、卓越した成果を出せば、同年代のビジネスパーソンとは比較にならないほどの高収入を得ることが可能です。

一方、日系コンサルティング会社も他の業界に比べれば高い給与水準ですが、外資系ほどの水準には及ばないことが多いです。その代わり、給与は比較的安定しており、年功序列的な要素も残っているため、急激な昇給は少ないものの、着実に年収が上がっていく傾向にあります。福利厚生や退職金制度が充実している場合も多く、生涯年収や安定性を重視するならば、日系に分があると言えるかもしれません。

評価制度

評価制度は、両者のカルチャーの違いが最も色濃く表れる部分です。外資系は「Up or Out」に代表される、極めてドライな成果主義を基本とします。評価はプロジェクトごとや四半期ごとなど、短いサイクルで行われ、次の役職に求められる能力(コンピテンシー)を満たしているかが厳しく問われます。成果を出せない、あるいは成長が停滞していると判断されれば、昇進は見送られ、場合によっては退職勧告を受ける可能性もあります。常に高いパフォーマンスを維持し続ける緊張感が求められる環境です。

対照的に、日系コンサルティング会社は、長期的な視点での人材育成を前提とした評価制度を採用していることが多いです。もちろん成果は重要ですが、それだけでなく、チームへの貢献度や後輩の育成といったプロセス面も評価の対象となる傾向があります。評価サイクルも年次が基本で、外資系ほど短期的な成果を厳しく問われることは少ないです。社員を「育てる」という意識が強く、比較的じっくりと成長できる環境と言えるでしょう。

働き方・社風

働き方や社風にも大きな違いがあります。外資系は個人主義とプロフェッショナルリズムが徹底しています。各コンサルタントは独立したプロフェッショナルとして扱われ、個人の裁量が大きいのが特徴です。与えられた役割に対して、自らの力で責任を持って成果を出すことが求められます。社内は非常にダイバーシティに富んでおり、様々な国籍やバックグラウンドを持つ人材が集まっています。コミュニケーションはロジカルかつ直接的で、プライベートに深く干渉しないドライな人間関係が好まれる傾向にあります。

日系コンサルティング会社は、チームワークや組織の和を重んじる文化が根付いています。個人の能力もさることながら、チーム全体で成果を出すことを重視します。上司や先輩が後輩を指導する面倒見の良い風土があり、社員同士の飲み会など、ウェットなコミュニケーションも活発な場合があります。組織としての一体感が強く、長期的に腰を据えて働きたい人にとっては居心地の良い環境かもしれません。ただし、意思決定プロセスにおいて、外資系に比べて時間がかかる側面もあります。

研修・教育制度

人材育成のアプローチも異なります。外資系では、OJT(On-the-Job Training)が教育の中心です。優秀な人材を採用していることを前提に、実際のプロジェクトの現場で、実践を通じてスキルを学ばせます。いわば「習うより慣れろ」のスタイルです。もちろん、入社時のトレーニングや、グローバルで統一されたオンラインの学習プログラムなどは非常に充実していますが、基本的には自ら学び、キャッチアップしていく姿勢が強く求められます。

一方、日系コンサルティング会社は、手厚く体系的な研修制度を用意していることが多いです。特に新卒入社者に対しては、数ヶ月にわたる集合研修で、ビジネスマナーからコンサルタントとしての基礎スキルまでをじっくりと教え込みます。その後も、階層別の研修や専門領域ごとの研修などが定期的に実施され、会社主導で社員の成長をサポートする体制が整っています。丁寧な教育を受けたいと考える人にとっては、日系の研修制度は魅力的に映るでしょう。

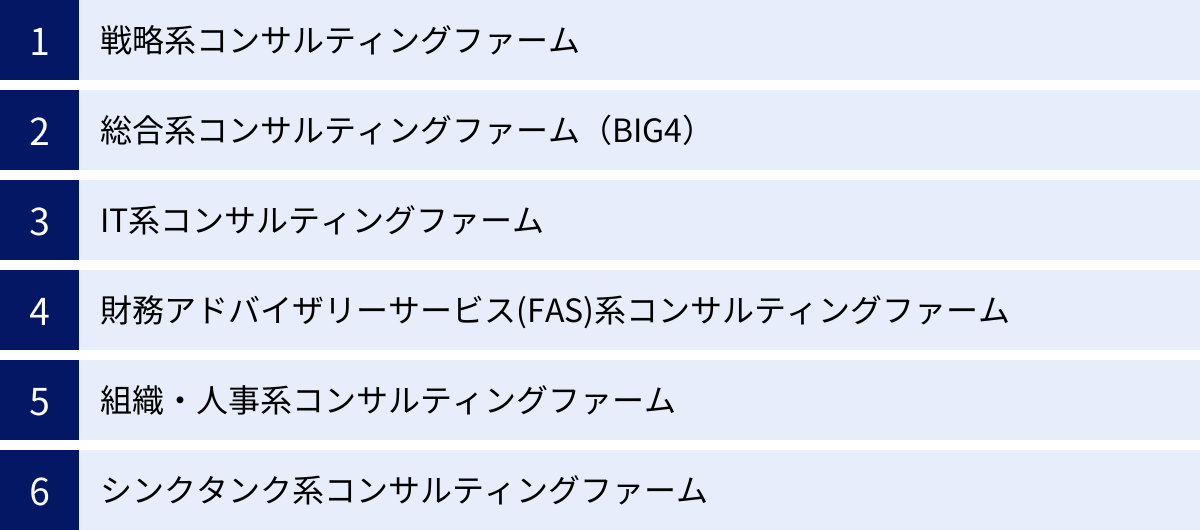

外資系コンサルティングファームの主な種類

一口に外資系コンサルティングファームと言っても、その専門領域によっていくつかの種類に分類されます。それぞれ扱うテーマや求められるスキル、そしてキャリアパスが異なるため、自分の興味や強みに合ったファームを選ぶことが極めて重要です。ここでは、主要な6つの種類について、その特徴を解説します。

戦略系コンサルティングファーム

企業のCEOや役員クラスが抱える経営上の最重要課題を扱うのが、戦略系コンサルティングファームです。代表的なファームとして、マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン コンサルティング グループ(BCG)、ベイン・アンド・カンパニーの3社があり、これらは通称「MBB」と呼ばれ、業界のトップに君臨しています。

主な業務内容は、全社成長戦略、新規事業立案、M&A戦略、事業ポートフォリオの見直し、マーケティング戦略など、企業の将来を左右するようなテーマが中心です。極めて抽象度の高い問題に対し、徹底した論理的思考と分析力で本質的な課題を特定し、大胆かつ実現可能な解決策を提示します。

少数精鋭の組織で、採用基準は非常に高く、トップクラスの学歴を持つ人材や、極めて高い知的能力を持つ人材が集まります。コンサルティング業界の中でも特に年収水準が高く、その後のキャリアパスも非常に華やかであることから、就職・転職市場では絶大な人気を誇ります。

総合系コンサルティングファーム(BIG4)

総合系コンサルティングファームは、戦略から業務、IT、人事、財務まで、企業経営に関わるあらゆる領域をカバーするファームです。世界4大会計事務所(BIG4)である、デロイト、PwC、EY、KPMGのメンバーファームが母体となっていることが多く、その巨大なネットワークとブランド力が強みです。

戦略系が扱うような上流の戦略策定から、それを実現するための具体的な業務プロセスの改善、ITシステムの導入、組織改革といった下流の実行支援までを一気通貫で手掛けられるのが最大の特徴です。人員規模が非常に大きく、多様な専門性を持つ人材が在籍しているため、クライアントのあらゆるニーズにワンストップで応えられます。

近年は、DX(デジタルトランスフォーメーション)やサステナビリティ(ESG)といった新しい領域にも注力しており、活躍の場はますます広がっています。多様なキャリアパスが描けるため、特定の専門性を深めたい人から、幅広い経験を積みたい人まで、多くの人材にとって魅力的な選択肢となっています。

IT系コンサルティングファーム

IT系コンサルティングファームは、その名の通り、ITを切り口としてクライアントの課題解決を支援します。代表的なファームには、アクセンチュアやIBM、キャップジェミニなどがあります。

主な業務は、IT戦略の立案、基幹システム(ERP)の導入、クラウド移行支援、AIやIoTといった先端技術を活用した新規サービスの開発などです。DXの潮流を受け、その重要性は急速に高まっています。単にシステムを導入するだけでなく、ITの活用を通じてビジネスモデルそのものを変革させるような、経営に深く関わるコンサルティングが求められます。

技術的な知見はもちろんのこと、それをいかにビジネス価値に結びつけるかを考える構想力が不可欠です。テクノロジーに強い関心があり、技術の力で社会や企業を動かしたいと考える人に向いています。

財務アドバイザリーサービス(FAS)系コンサルティングファーム

FAS(Financial Advisory Service)系コンサルティングファームは、M&Aや事業再生、不正調査といった、企業の財務・会計に関わる専門的なアドバイスを提供します。BIG4系のデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー(DTFA)やPwCアドバイザリーなどがこの領域の代表格です。

M&Aのプロセスにおいては、買収対象企業の価値を算定する「バリュエーション」や、財務・法務面のリスクを調査する「デューデリジェンス」などを担当します。また、経営不振に陥った企業の再生計画を策定したり、企業内で発生した不正会計の調査を行ったりと、高度な専門知識が求められる業務が中心です。

公認会計士や証券アナリストなどの資格を持つ専門家が多く在籍しており、金融や会計のバックグラウンドを持つ人材が活躍しやすいフィールドです。企業の存続や成長に直結するダイナミックな案件に関われるのが大きな魅力です。

組織・人事系コンサルティングファーム

組織・人事系コンサルティングファームは、「人」と「組織」に関する経営課題の解決に特化しています。代表的なファームとして、マーサー、コーン・フェリー、ウィリス・タワーズワトソンなどが挙げられます。

主な業務内容は、経営戦略と連動した人事制度の設計・導入、リーダーシップ開発や人材育成プログラムの構築、役員報酬制度の設計、組織風土の改革、M&Aに伴う人事統合(PMI)などです。企業の競争力の源泉である「人材」をいかに最大活用するか、という観点からコンサルティングを行います。

心理学や統計学などの知見を活かしたアプローチも多く、人事部門での実務経験者や、組織行動論などを学んだ人材が活躍しています。企業の根幹である組織文化や人の働きがいに直接アプローチできる、やりがいの大きな仕事です。

シンクタンク系コンサルティングファーム

シンクタンク(Think Tank)は、元々は政府や官公庁向けに経済調査や政策提言を行う研究機関を指しますが、その知見を活かして民間企業向けのコンサルティングサービスも提供しています。日系では野村総合研究所(NRI)や三菱総合研究所(MRI)が有名ですが、外資系ではエコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)などが該当します。

マクロ経済の動向分析、特定産業のリサーチ、規制や政策の変更がビジネスに与える影響の分析など、リサーチや調査能力に強みを持っています。官公庁向けのプロジェクトで培った公共的な視点や、中長期的な社会・経済のトレンド予測を活かした提言が特徴です。

他のコンサルティングファームとは異なり、リサーチやレポート作成の比重が大きい傾向にあります。アカデミックなアプローチや、社会貢献性の高いテーマに関心がある人に向いていると言えるでしょう。

【2024年版】外資系コンサルティング会社ランキングTOP20

ここでは、知名度、業界での評価、専門領域などを総合的に勘案し、2024年版の外資系コンサルティング会社ランキングTOP20を紹介します。このランキングは絶対的な優劣を示すものではなく、各ファームの特色を理解するための一助としてご活用ください。

① マッキンゼー・アンド・カンパニー

戦略系ファームの筆頭であり、世界最強と称されるコンサルティングファーム。「One Firm Policy」を掲げ、全世界のオフィスが一つの組織として機能し、グローバルな知見を最大限に活用します。採用基準が極めて高く、論理的思考力と問題解決能力において最高レベルの人材が集結しています。

② ボストン コンサルティング グループ (BCG)

マッキンゼーと並び称される戦略系トップファーム。クライアントとの協働を重視し、画一的な解決策ではなく、企業ごとの状況に合わせたオーダーメイドの戦略を創出することに強みを持ちます。「知的好奇心」や「創造性」を大切にする社風で、自由闊達な議論が奨励されています。

③ ベイン・アンド・カンパニー

MBBの一角を占める戦略系ファーム。「結果主義」を徹底しており、クライアントの業績向上にコミットする姿勢が強く、株価と連動したフィー体系を導入することもあります。社員同士の結束が強く、サポートし合う「Bainie」と呼ばれるカルチャーが特徴です。

④ デロイト トーマツ コンサルティング (DTC)

BIG4の一角、デロイトグループのコンサルティング部門。業界最大級の規模と総合力を誇り、あらゆる業界・機能のコンサルティングを網羅しています。特にインダストリー(業界)ごとの専門性を高める戦略を採っており、各業界の深い知見に基づいたサービス提供が強みです。

⑤ PwCコンサルティング

BIG4の一角、PwCグループのコンサルティング部門。「Strategy through Execution(戦略から実行まで)」を掲げ、戦略策定から実行支援までを一気通貫で手掛ける体制が強みです。後述する戦略部門「Strategy&」との連携により、上流から下流までシームレスなサービスを提供します。

⑥ EYストラテジー・アンド・コンサルティング (EYSC)

BIG4の一角、EYグループのコンサルティング部門。「Building a better working world(より良い社会の構築を目指して)」というパーパスを掲げ、長期的な視点での価値創造を重視しています。特に、テクノロジー、ピープル(人事)、トランスフォーメーションの3領域に注力しています。

⑦ KPMGコンサルティング

BIG4の一角、KPMGグループのコンサルティング部門。会計事務所としての出自から、リスクコンサルティングやガバナンス領域に伝統的な強みを持ちます。ビジネストランスフォーメーション、テクノロジートランスフォーメーション、リスク&コンプライアンスの3分野を軸に事業を展開しています。

⑧ アクセンチュア

世界最大級の総合コンサルティングファームであり、特にIT・デジタル領域では他社の追随を許さない圧倒的な存在感を示します。戦略、コンサルティング、デジタル、テクノロジー、オペレーションズの5領域で、企業の変革をエンドツーエンドで支援します。

⑨ A.T. カーニー

マッキンゼー出身の創業者によって設立された、歴史ある戦略系コンサルティングファーム。「Tangible Results(目に見える成果)」を標榜し、現場主義と実行支援を重視するカルチャーが特徴です。特に製造業や消費財、サプライチェーン領域に強みを持ちます。

⑩ ローランド・ベルガー

ドイツ・ミュンヘン発の欧州系戦略コンサルティングファーム。自動車業界をはじめとする製造業に非常に強いコネクションと知見を有しています。地に足のついた堅実なコンサルティングスタイルで、クライアントと長期的な関係を築くことを得意とします。

⑪ Strategy&

PwCネットワークに属する戦略コンサルティングチーム。元々は「ブーズ・アンド・カンパニー」という独立系の戦略ファームであり、高いブランド力を誇ります。PwCの持つ実行力とグローバルネットワークを活用し、実現可能性の高い戦略を策定することに強みがあります。

⑫ アーサー・ディ・リトル (ADL)

世界で最初に設立された経営コンサルティングファームとして知られています。「Side-by-Side」アプローチを掲げ、クライアントと二人三脚で課題解決に取り組みます。特に技術経営(MOT)やR&D戦略、製造業のコンサルティングに定評があります。

⑬ IBM

コンピュータメーカーとして知られていますが、ビジネスコンサルティング部門である「IBM Consulting」は業界で大きな存在感を持っています。AI「Watson」をはじめとする自社の先進技術を活用したDX支援が最大の強みです。

⑭ キャップジェミニ

フランス・パリに本社を置く、世界有数のITコンサルティングファーム。ITサービスやシステムインテグレーションに強みを持ち、ヨーロッパ市場で特に高いシェアを誇ります。グローバルでの大規模なITプロジェクトの実績が豊富です。

⑮ PwCアドバイザリー

PwCグループに属するFAS系のファーム。M&Aトランザクションサービス、事業再生、フォレンジック(不正調査)などを専門に扱います。PwCの持つグローバルネットワークと会計・税務の知見を活かした、質の高い財務アドバイザリーサービスを提供します。

⑯ デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー (DTFA)

デロイトグループのFAS部門。M&Aや事業再生支援において、国内でトップクラスの実績を誇ります。特にM&Aでは、戦略立案からディール実行、統合後のPMIまでを一貫してサポートできる体制が強みです。

⑰ KPMG FAS

KPMGグループのFAS部門。M&Aアドバイザリー、事業再生、不正・不祥事対応支援などを手掛けます。KPMGの強みであるリスクマネジメントの知見を活かしたアドバイザリーに定評があります。

⑱ マーサー ジャパン

世界最大級の組織・人事コンサルティングファーム。人事制度設計、グローバル人事、年金・退職金制度、M&Aにおける人事デューデリジェンスなど、「人」と「組織」に関するあらゆる課題に対応します。豊富なデータに基づいたコンサルティングが強みです。

⑲ コーン・フェリー

エグゼクティブサーチ(幹部人材紹介)から始まった、組織・人事コンサルティングファーム。人材戦略、リーダーシップ開発、役員報酬設計などに強みを持ちます。特に経営層の育成や評価に関しては、世界トップクラスの実績を誇ります。

⑳ ウィリス・タワーズワトソン

保険ブローカーと人事コンサルが統合してできた、ユニークな成り立ちを持つファーム。リスクマネジメントと人事の両面から企業をサポートします。退職給付制度や福利厚生、役員報酬といった専門性の高い領域で強みを発揮します。

外資系コンサルタントの年収と役職(キャリアパス)

外資系コンサルティングファームのキャリアパスは非常に明確であり、役職(タイトル)ごとに役割と責任、そして年収レンジが定められています。成果を出すことで、数年単位で次の役職へとステップアップしていくのが一般的です。ここでは、代表的な役職とそれに伴う年収の目安について解説します。

役職別の年収目安

ファームの種類(戦略系、総合系など)や個人のパフォーマンスによって大きく異なりますが、一般的な年収レンジは以下のようになります。

| 役職 | 年齢(目安) | 年収(目安) | 主な役割 |

|---|---|---|---|

| アナリスト | 22~25歳 | 600万~900万円 | 情報収集、データ分析、資料作成のサポート |

| コンサルタント | 25~30歳 | 900万~1,500万円 | 担当モジュールの責任者、仮説構築・検証のリード |

| マネージャー | 30~35歳 | 1,500万~2,500万円 | プロジェクト全体の管理、クライアントとの折衝、チームマネジメント |

| パートナー | 35歳~ | 3,000万円~数億円 | ファームの経営、新規クライアント開拓、案件獲得 |

アナリスト

新卒や第二新卒で入社した場合、まず「アナリスト」という役職からキャリアがスタートします。アナリストの主な役割は、プロジェクトの土台となる情報収集やデータ分析、そして上司の指示に基づく資料作成です。

具体的には、インターネットやデータベースを使ったリサーチ、クライアントへのインタビューの議事録作成、Excelでのデータ集計・分析、PowerPointでのスライド作成などを担当します。地道な作業が多いですが、この期間にコンサルタントとしての基礎体力(情報処理能力、分析スキル、ドキュメンテーションスキル)を徹底的に鍛え上げます。通常、2〜3年で次の「コンサルタント」へと昇進します。

コンサルタント

アナリストとして基礎を固めた後、「コンサルタント」へと昇進します。この役職からは、プロジェクトの中で特定の領域(モジュール)の責任者として、自律的に業務を遂行することが求められます。

単なる作業者ではなく、自ら課題に対する仮説を立て、その検証プランを設計し、分析を実行して示唆を導き出す、という一連の思考プロセスをリードします。クライアントとのディスカッションにも主体的に参加し、自分の分析結果や考えを直接伝える場面も増えてきます。アナリストを指導する役割も担い始め、プロジェクトの中核として活躍します。

マネージャー

コンサルタントとして複数のプロジェクトで高い成果を上げた人材は、「マネージャー」へと昇進します。マネージャーの役割は、一人のプレイヤーから、プロジェクト全体の管理責任者へと大きくシフトします。

プロジェクトの進捗管理、品質管理、予算管理のすべてに責任を持ち、クライアントの期待を超えるアウトプットを創出することがミッションです。コンサルタントやアナリストといったチームメンバーのタスク管理や育成も重要な職務となります。クライアント企業の役員クラスと直接コミュニケーションを取り、信頼関係を構築する交渉力も求められます。年収も2,000万円を超えることが多くなり、責任と同時に大きなやりがいを感じられるポジションです。

パートナー

マネージャーの上には、シニアマネージャーやプリンシパルといった役職が存在しますが、最終的なゴールとして目指すのが「パートナー」です。パートナーは、ファームの共同経営者という位置づけであり、個別のプロジェクトのデリバリーだけでなく、ファーム自体の経営にも責任を負います。

主な役割は、新規クライアントの開拓や既存クライアントとの関係深化による、案件の獲得(セールス)です。自らの専門性や人脈を活かして、ファームに仕事をもたらすことが最大のミッションとなります。また、業界のオピニオンリーダーとして講演や執筆活動を行ったり、ファーム全体の戦略策定に関わったりと、その活動は多岐にわたります。年収は数千万円から、トップパートナーになると数億円に達することもあり、まさにコンサルタントの頂点と言える存在です。

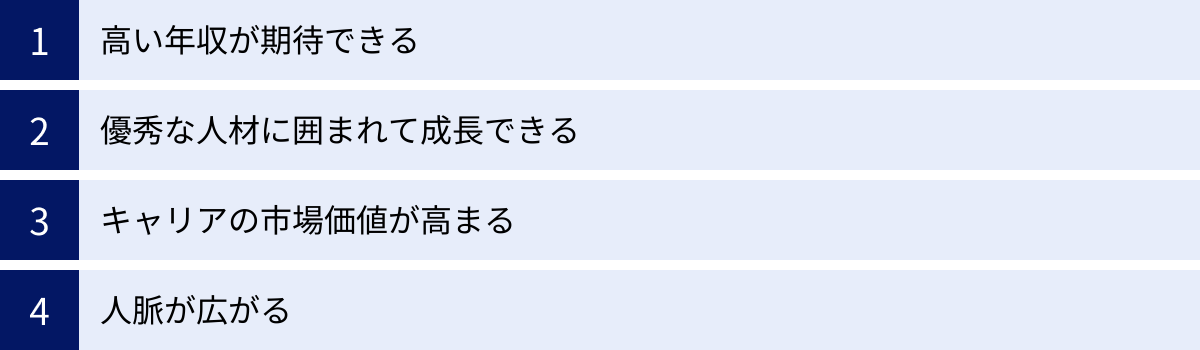

外資系コンサルティング会社で働くメリット

厳しい環境である一方で、外資系コンサルティング会社で働くことには、他では得がたい多くのメリットが存在します。これらは、キャリアにおける大きな資産となり、その後の人生の選択肢を豊かにしてくれます。

高い年収が期待できる

最も分かりやすいメリットは、若いうちから非常に高い年収を得られる可能性があることです。前述の通り、外資系コンサルティング会社の給与水準は全業界の中でもトップクラスです。成果主義が徹底されているため、実力さえあれば年齢に関係なく、20代で年収1,000万円、30代で2,000万円以上を目指すことも十分に可能です。

経済的な余裕は、自己投資や将来の選択肢を広げる上で大きなアドバンテージとなります。高い報酬は、それだけ厳しい仕事に対する対価であり、プロフェッショナルとしての価値を認められている証でもあります。

優秀な人材に囲まれて成長できる

外資系コンサルティングファームには、厳しい選考を突破してきた極めて優秀な人材が集まっています。論理的思考力、知的好奇心、成長意欲のいずれにおいても高いレベルにある同僚や上司に囲まれて働く環境は、何物にも代えがたい成長の機会となります。

日々のディスカッションでは、自分とは異なる視点や深い洞察に触れることができ、思考の枠組みが大きく広がります。また、優秀な上司から受ける厳しいフィードバックは、自分自身の弱点を客観的に認識し、改善していくための貴重な糧となります。このような環境に身を置くことで、問題解決能力やコミュニケーション能力といったポータブルスキルが、短期間で飛躍的に向上します。

キャリアの市場価値が高まる

外資系コンサルティングファームでの勤務経験は、キャリアにおける強力なブランドとなります。企業の経営課題に上流から関わり、戦略策定から実行までを経験することで得られるスキルセットは、多くの企業から高く評価されます。

そのため、コンサルティングファームを卒業した後のキャリアパス、いわゆる「ポストコンサル」の選択肢は非常に豊富です。事業会社の経営企画や事業開発部門への転職、PEファンドやベンチャーキャピタルといった金融業界への進出、あるいは自ら起業するなど、多様な道が開かれています。コンサルタントとしての経験を通じて培った高い視座と問題解決能力は、どの分野に進んでも通用する普遍的な武器となるのです。

人脈が広がる

コンサルタントとして働く中で、質・量ともに非常に価値の高い人脈を築くことができます。プロジェクトを通じて、様々な業界を代表する企業の経営層やキーパーソンと直接仕事をする機会に恵まれます。若いうちからこのような立場の人々と対等に議論し、信頼関係を築く経験は、他では得られません。

また、共に厳しいプロジェクトを乗り越えた同僚や、先にファームを卒業して各界で活躍しているOB/OGとの繋がりも、一生涯の財産となります。これらのネットワークは、将来的に転職や起業を考える際に、強力なサポートとなるでしょう。

外資系コンサルティング会社で働くデメリット

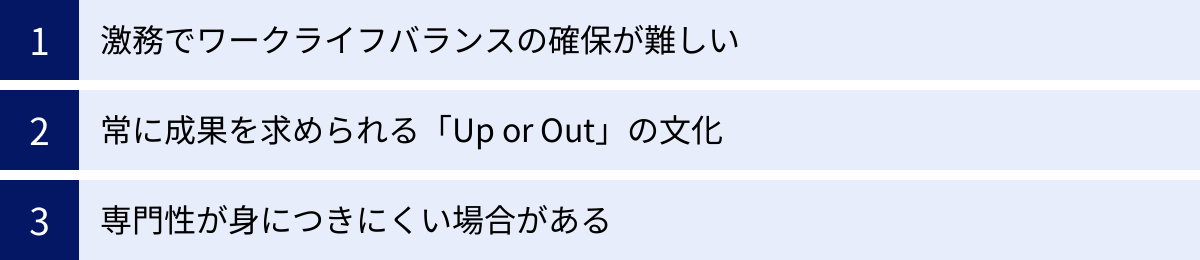

華やかなイメージのある外資系コンサルですが、その裏には厳しい現実も存在します。メリットだけでなくデメリットも正確に理解し、後悔のないキャリア選択をすることが重要です。

激務でワークライフバランスの確保が難しい

外資系コンサルのデメリットとして最もよく挙げられるのが、長時間労働と、それに伴うワークライフバランスの確保の難しさです。プロジェクトには厳しい納期が設定されており、クライアントの期待を超えるアウトプットを出すためには、深夜や休日まで働くことも少なくありません。特にプロジェクトが佳境を迎える時期は、プライベートの時間を確保することが困難になるケースもあります。

ただし、近年では業界全体で働き方改革が進んでおり、ファームによっては労働時間の管理を徹底したり、長期休暇の取得を奨励したりする動きも見られます。とはいえ、「楽な仕事ではない」という覚悟は必要不可欠です。

常に成果を求められる「Up or Out」の文化

成果主義は高い報酬や早い昇進というメリットをもたらす一方で、常に成果を出し続けなければならないという強烈なプレッシャーと隣り合わせです。前述の「Up or Out」の文化は、コンサルタントに絶え間ない自己研鑽と成長を強います。

プロジェクトごとの評価はシビアであり、パフォーマンスが低いと判断されれば、次のプロジェクトにアサインされにくくなったり、昇進が遅れたりします。この常に評価され続ける環境は、人によっては大きな精神的ストレスとなり得ます。プレッシャーを成長のバネと捉えられるかどうかが、この世界で生き残るための分水嶺となります。

専門性が身につきにくい場合がある

コンサルタントは、数ヶ月単位で様々な業界やテーマのプロジェクトを渡り歩くのが一般的です。これにより、幅広い知識や経験を短期間で得られるというメリットがある一方で、特定の領域における深い専門性(ドメインナレッジ)が身につきにくいというデメリットもあります。

例えば、製造業のプロジェクトを3ヶ月、次は金融、その次は通信と移っていくと、それぞれの業界の「ジェネラリスト」にはなれますが、その業界で長年働いてきた事業会社の人材のような「スペシャリスト」になるのは困難です。将来的に特定の分野の専門家としてキャリアを築きたいと考えている場合、この点は考慮すべきでしょう。ただし、近年は総合系ファームを中心に、インダストリー(業界)やソリューション(機能)ごとの専門チームを強化する動きもあり、専門性を深めるキャリアパスも増えてきています。

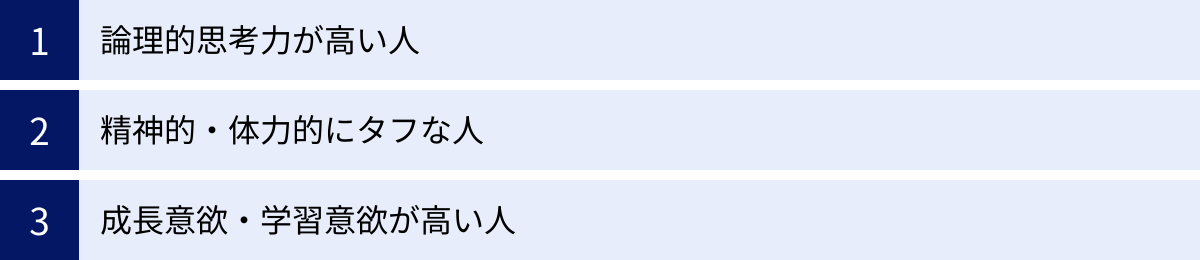

外資系コンサルタントに向いている人の特徴

外資系コンサルタントとして成功するためには、特有の素養やマインドセットが求められます。ここでは、どのような人がこの職業に向いているのか、その特徴を3つのポイントに絞って解説します。

論理的思考力が高い人

コンサルタントにとって最も重要な資質は、論理的思考力(ロジカルシンキング)です。クライアントが抱える複雑で曖昧な問題を、構造的に分解し、原因と結果の因果関係を明確に捉え、本質的な課題(イシュー)を特定する能力が不可欠です。

物事をMECE(ミーシー:Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive、モレなくダブりなく)に整理したり、仮説思考で物事の核心に迫ったり、ゼロベースで最適な解決策を考えたりといった思考プロセスが、仕事のあらゆる場面で求められます。知的なパズルを解くことに喜びを感じるような人や、物事の本質を突き詰めて考えるのが好きな人は、コンサルタントとしての素質があると言えるでしょう。

精神的・体力的にタフな人

前述の通り、外資系コンサルの仕事は非常に激務であり、高いプレッシャーに晒されます。タイトな納期、クライアントからの厳しい要求、そして上司からの鋭いフィードバックに耐えうる精神的な強靭さ(ストレス耐性)がなければ、長く続けることは難しいでしょう。

また、連日の長時間労働を乗り切るための体力も不可欠です。どんなに頭脳が明晰でも、心身が健康でなければ最高のパフォーマンスは発揮できません。逆境やプレッシャーを楽しめるくらいの気概と、自己管理能力を持って心身のコンディションを維持できるタフさが求められます。

成長意欲・学習意欲が高い人

コンサルティング業界は変化のスピードが速く、常に新しい知識やスキルの習得が求められます。これまで経験したことのない業界のプロジェクトにアサインされれば、短期間でその業界の専門家と同等レベルの知識を身につけなければなりません。

そのため、現状に満足することなく、常に自分をアップデートし続けようとする高い成長意欲と学習意欲が不可欠です。新しいことを学ぶのが好きで、旺盛な知的好奇心を持っている人は、コンサルタントという仕事に大きなやりがいを見出せるでしょう。逆に、安定を好み、変化を嫌う人には向いていない職業かもしれません。

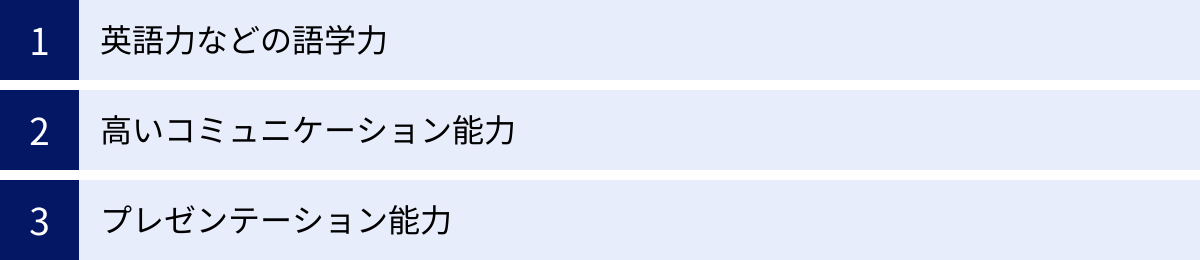

外資系コンサルへの転職・就職で求められるスキル

外資系コンサルティングファームの選考を突破するためには、潜在的な能力(ポテンシャル)だけでなく、具体的なスキルセットも求められます。ここでは、特に重要視される3つのスキルについて解説します。

英語力などの語学力

グローバル案件が多い外資系ファームにおいて、ビジネスレベルの英語力は、もはや前提条件と言っても過言ではありません。海外オフィスのメンバーとのテレビ会議、英語での資料作成やリサーチ、外資系クライアントへのプレゼンテーションなど、英語を使用する場面は日常的にあります。

TOEICのスコアも一つの指標にはなりますが、それ以上に「実際に使える」スピーキング能力やライティング能力が重視されます。自分の考えを論理的に、かつ的確な表現で伝え、相手と対等にディスカッションできるレベルが理想です。語学力に自信がない場合は、選考が本格化する前に集中的に学習しておくことを強く推奨します。

高いコミュニケーション能力

コンサルタントの仕事は、一人で完結するものではありません。クライアント企業の経営層から現場の担当者まで、様々な立場の人々と円滑な関係を築き、協力を引き出す必要があります。そのため、相手の立場や意図を正確に汲み取り、信頼関係を構築する高いコミュニケーション能力が求められます。

特に重要なのが「傾聴力」です。クライアントが本当に悩んでいることは何か、言葉の裏にある本音は何かを、インタビューや会議の中から引き出す能力が、課題解決の精度を大きく左右します。また、チーム内の円滑な連携のためにも、自分の意見を明確に伝えつつ、他者の意見も尊重する姿勢が不可欠です。

プレゼンテーション能力

コンサルタントにとって、プレゼンテーションは自らの価値を示す最も重要な場です。どれだけ優れた分析を行い、素晴らしい解決策を導き出したとしても、それをクライアントに分かりやすく、かつ説得力を持って伝えられなければ意味がありません。

プレゼンテーション能力とは、単に話が上手いということではありません。複雑な分析結果を、ストーリー仕立てで簡潔にまとめ、聞き手が納得し、行動を起こしたくなるように構成する能力を指します。PowerPointなどのツールを駆使して、視覚的に分かりやすい資料を作成するスキルも、この能力に含まれます。日頃から、物事を構造化して相手に伝える訓練をしておくと良いでしょう。

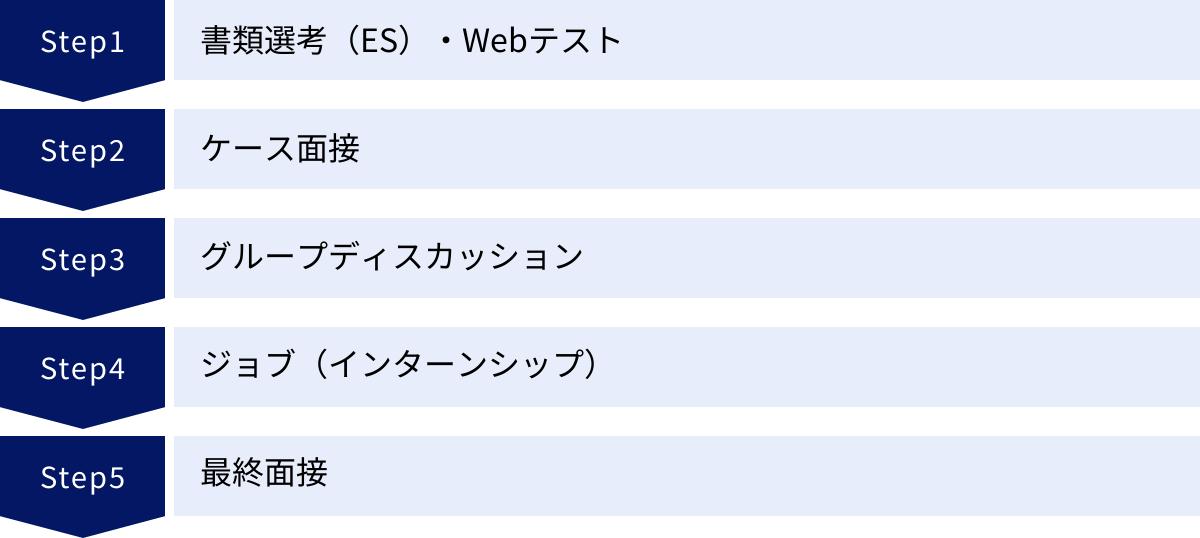

外資系コンサルの選考フローと対策

外資系コンサルティングファームの選考は、候補者の地頭の良さや問題解決能力を見極めるため、独特なプロセスで進められます。各段階で求められることを理解し、適切な対策を講じることが内定への鍵となります。

書類選考(ES)・Webテスト

最初の関門は、エントリーシート(ES)や履歴書による書類選考と、Webテストです。書類では、これまでの学業や職務経歴の中で、論理的思考力やリーダーシップを発揮した経験を具体的に示すことが重要です。「なぜコンサルタントなのか」「なぜこのファームなのか」という志望動機も深く問われます。

Webテストは、玉手箱やTG-WEB、あるいはファーム独自のテストなど、企業によって形式は様々ですが、いずれも計算能力や言語能力、そして論理的思考力を測る問題が出題されます。市販の問題集などで形式に慣れ、高得点を取れるように対策しておくことが必須です。

ケース面接

コンサル選考の最大の特徴であり、最難関とも言われるのが「ケース面接」です。面接官から「〇〇業界の市場規模を推定してください」「〇〇社の売上を3年で2倍にするにはどうすればよいか」といった、ビジネス上の課題が出題され、その場で思考プロセスを説明しながら回答を導き出します。

この面接で見られているのは、最終的な答えの正しさよりも、課題を構造的に分解し、論理的に仮説を立て、検証していく思考プロセスそのものです。対策本を読み込むだけでなく、友人や転職エージェントを相手に、模擬面接を繰り返し行い、フィードバックをもらうことが極めて重要です。

グループディスカッション

複数の候補者が一つのチームとなり、与えられたテーマについて議論し、結論を発表する形式の選考です。ここでは、個人の思考力に加えて、チームの中でどのような役割を果たせるかが見られています。

他者の意見を尊重しつつ、議論が停滞した際には建設的な意見を述べて議論を前に進める、あるいは複雑な議論を整理して方向性を示す、といったリーダーシップや協調性が評価されます。自分だけが目立とうとするのではなく、チーム全体のアウトプットを最大化することに貢献する姿勢が重要です。

ジョブ(インターンシップ)

一部のファーム、特に戦略系ファームの選考で最終段階に課されるのが「ジョブ」と呼ばれる数日間のインターンシップ形式の選考です。候補者は、社員に混じって実際のプロジェクトに近い課題に取り組み、最終日に役員の前でプレゼンテーションを行います。

ここでは、思考力やコミュニケーション能力といったスキル面に加え、長時間労働に耐える体力や精神力、そしてカルチャーフィットといった、コンサルタントとしての総合的な適性が厳しく評価されます。社員からのフィードバックを素直に受け入れ、短期間で成長する姿を見せることが合格の鍵となります。

最終面接

ジョブを通過すると、最後はパートナー(役員)クラスとの最終面接です。ここでもケース問題が出されることもありますが、それ以上に「なぜコンサルタントになりたいのか」「入社後に何を成し遂げたいのか」といったキャリアに対する考え方や、人間性、カルチャーフィットが重視されます。

これまでの経験とコンサルタントという職業を結びつけ、自分の言葉で熱意を語ることが求められます。ファームへの深い理解を示し、「この候補者と一緒に働きたい」と思わせることがゴールです。

外資系コンサルへの転職を成功させるには

難関である外資系コンサルへの転職を成功させるためには、周到な準備と戦略が必要です。最後に、転職を成功させるためのポイントを解説します。

未経験からでも転職は可能か

結論から言うと、コンサルティング業界未経験からでも、外資系コンサルへの転職は十分に可能です。特に、20代の第二新卒や、30代前半で事業会社などでの専門的な経験を持つ人材は、ポテンシャルや特定の専門性を評価されて採用されるケースが多くあります。

例えば、メーカーで生産管理の経験がある人材は製造業の業務改善プロジェクトで、金融機関出身者は金融業界のプロジェクトで、その知見を活かすことができます。重要なのは、これまでの経験の中で培ったスキルや専門性を、コンサルタントの仕事にどう活かせるかを具体的にアピールすることです。未経験であることをハンデと捉えず、むしろ独自の強みとして打ち出していく姿勢が大切です。

転職エージェントの活用がおすすめ

外資系コンサルへの転職を目指すなら、コンサルティング業界に特化した転職エージェントの活用を強くおすすめします。独力で転職活動を進めるのに比べ、以下のような大きなメリットがあります。

- 非公開求人の紹介:

多くの人気ファームは、採用の大部分を非公開求人で行っています。エージェントに登録することで、こうした一般には出回らない優良な求人情報を得られます。 - 専門的な選考対策:

コンサル業界に精通したキャリアアドバイザーから、書類(レジュメ)の添削や、コンサル転職の肝であるケース面接の模擬トレーニングを受けられます。過去の出題傾向や、各ファームが求める人物像に基づいた的確なアドバイスは、内定の可能性を大きく高めます。 - 面接日程の調整や年収交渉:

面倒な企業とのやり取りを代行してくれるため、候補者は選考対策に集中できます。また、個人では難しい年収などの条件交渉も、プロの視点から有利に進めてくれる場合があります。

外資系コンサルティング業界は、厳しいながらも、ビジネスパーソンとして飛躍的な成長を遂げられる魅力的な世界です。この記事で得た知識を基に、ご自身のキャリアプランを深く見つめ直し、後悔のない一歩を踏み出してください。