企業の成長戦略、業務改善、新規事業の立ち上げなど、経営における重要な局面で専門的な知見や客観的な視点を提供してくれるコンサルティングサービス。自社だけでは解決が難しい複雑な課題に直面した際、その活用を検討する企業は少なくありません。しかし、多くの経営者や担当者が最初に直面する壁が「料金」の問題です。「コンサルティングを依頼したいが、一体いくらかかるのか見当がつかない」「料金体系が複雑で、どの会社に頼めば良いのか分からない」といった悩みは、非常によく聞かれます。

コンサルティングの料金は、依頼する内容、コンサルタントの専門性、契約形態など、様々な要因によって大きく変動します。そのため、一概に「いくら」と言い切ることは困難です。料金の相場を知らずに依頼してしまうと、想定外の高額な請求に驚いたり、逆に安さだけで選んでしまい、期待した成果が得られなかったりするケースも起こり得ます。

この記事では、コンサルティングの活用を検討している企業担当者の方々に向けて、コンサルティング料金の基本的な仕組みから解説します。主要な料金体系である「顧問契約型」「時間契約型」「プロジェクト契約型」「成果報酬型」の4つの特徴を詳しく説明し、それぞれのメリット・デメリットを明らかにします。

さらに、「戦略系」「IT系」「人事系」といったコンサルティングの種類別に、具体的な業務内容と料金相場を提示。なぜコンサルティング料金が高額になるのか、その内訳と背景にある理由も深掘りします。

そして、最も関心の高い「費用を抑えるコツ」や、失敗しない「コンサルティング会社の選び方」についても、具体的なポイントを解説します。この記事を読めば、自社の課題や予算に合った最適なコンサルティングサービスを見極め、費用対効果を最大化するための知識が身につくはずです。コンサルティングという強力なツールを有効活用し、事業を次のステージへと進めるための一助となれば幸いです。

目次

コンサルティングの料金体系

コンサルティングサービスの料金は、依頼する業務内容や期間に応じて、主に4つの契約形態に分類されます。それぞれの料金体系には特徴があり、メリット・デメリットも異なります。自社の課題や状況に合わせて最適な契約形態を選ぶことが、コンサルティングを成功させるための第一歩です。ここでは、代表的な4つの料金体系「顧問契約型」「時間契約型」「プロジェクト契約型」「成果報酬型」について、詳しく解説します。

| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 毎月定額の料金で、一定期間継続的にアドバイスや支援を受ける。 | 継続的な関係性構築、いつでも相談可能、中長期的な視点での支援。 | 短期的な課題解決には不向き、具体的な成果が見えにくい場合がある。 | 経営全般に関する継続的な助言、新規事業の伴走支援。 |

| 時間契約型 | コンサルタントの稼働時間(単価×時間)に応じて料金が発生する。 | 必要な時に必要な分だけ依頼可能、費用の透明性が高い。 | 稼働時間が長引くと高額になる、大規模プロジェクトには不向き。 | 特定業務のスポット相談、短時間の調査・分析。 |

| プロジェクト契約型 | 特定の課題解決(プロジェクト)に対して、期間と成果物を定めて契約する。 | 成果と費用が明確、予算管理がしやすい。 | 契約範囲外の業務は追加費用、要件変更に柔軟に対応しにくい。 | 業務改善、システム導入、M&A支援など、ゴールが明確な課題。 |

| 成果報酬型 | 売上向上やコスト削減など、設定した目標の達成度合いに応じて料金が発生する。 | 成果が出なければ費用負担が少ない、リスクが低い。 | 成果が出た場合の報酬が高額になる、適用できる案件が限られる。 | 売上向上に直結するマーケティング支援、コスト削減施策。 |

顧問契約型

顧問契約型は、月額固定料金で、契約期間中(通常6ヶ月~1年程度)にわたって継続的にコンサルティングを受ける形態です。企業の経営顧問や社外取締役のように、いつでも相談できるパートナーとしてコンサルタントを確保しておくイメージに近いでしょう。

【メリット】

最大のメリットは、中長期的な視点で企業の成長をサポートしてもらえる点です。単発の課題解決ではなく、企業の文化や事業内容を深く理解した上で、経営戦略の策定、組織体制の構築、新規事業の進捗管理など、多岐にわたるテーマについて継続的なアドバイスを受けられます。定期的なミーティングを通じて経営者と壁打ちをしたり、緊急性の高い問題が発生した際にすぐに相談できたりと、安心感を持って事業に取り組めるようになります。また、コンサルタントとの信頼関係が深まることで、より本質的な課題の発見や、踏み込んだ提案が期待できるのも大きな利点です。

【デメリットと注意点】

一方で、デメリットとしては、明確な成果物がないため、費用対効果が見えにくい場合があります。「相談に乗ってもらっている」という状況が続き、具体的なアクションや成果に繋がらないと、月々の固定費が負担になる可能性があります。これを避けるためには、契約前に「どのような状態を目指すのか」「どのような頻度・形式で関与してもらうのか」といった役割や目標を明確に定義しておくことが重要です。例えば、「月1回の経営会議への出席と議事録レビュー」「四半期ごとの事業計画の進捗確認と改善提案」など、具体的なアクションを定めておくと良いでしょう。

【向いているケース】

顧問契約型は、創業期のスタートアップ企業が事業の方向性について相談したい場合や、経営者が客観的な意見を求める壁打ち相手を必要としている場合、あるいは新規事業を立ち上げたばかりで、軌道に乗るまでの伴走支援を求める場合などに特に有効です。

時間契約型

時間契約型は、コンサルタントが稼働した時間に基づいて料金を支払う形態です。「タイムチャージ型」とも呼ばれ、料金は「コンサルタントの単価 × 稼働時間」で計算されます。弁護士や会計士などの専門家への相談でよく用いられる形式です。

【メリット】

この形式のメリットは、必要な時に必要な分だけ、ピンポイントで専門家の知見を活用できる点です。例えば、「特定の市場に関する調査を20時間分だけ依頼したい」「M&Aのデューデリジェンス(資産査定)で、財務の専門家に数日間だけ入ってほしい」といった、短期間・小規模な依頼に適しています。稼働時間と単価が明確であるため、費用の透明性が高く、予算管理がしやすいのも利点です。顧問契約を結ぶほどではないけれど、専門的なアドバイスが少しだけ欲しい、というニーズに柔軟に対応できます。

【デメリットと注意点】

時間契約型の注意点は、稼働時間が想定よりも長引いた場合、総額が予算をオーバーするリスクがあることです。特に、依頼する業務の範囲やゴールが曖昧だと、コンサルタントの作業時間が膨らみ、結果的にプロジェクト契約よりも高額になってしまう可能性があります。そのため、依頼する際には「何を」「どこまで」やってもらうのか、業務範囲(スコープ)を明確に定義し、事前に見積もりを取ることが不可欠です。また、定期的に進捗と稼働時間を確認し、必要に応じて軌道修正を行うコミュニケーションが重要になります。

【向いているケース】

時間契約型が適しているのは、特定の分野に関する専門家へのスポット相談、短期間の市場調査やデータ分析、セミナーや研修の講師依頼などです。本格的なプロジェクトを依頼する前に、お試しでコンサルタントの実力を確認する目的で利用されることもあります。

プロジェクト契約型

プロジェクト契約型は、特定の経営課題の解決を目的として、期間、ゴール、成果物を定めて契約する、最も一般的なコンサルティングの契約形態です。例えば、「3ヶ月で基幹システムを導入する」「6ヶ月で営業プロセスの見直しと効率化を実現する」といった形で、特定のプロジェクトの完遂に対して一括で料金が設定されます。

【メリット】

最大のメリットは、契約時に総額の費用と達成すべきゴールが明確になるため、発注側は予算を確保しやすく、安心して依頼できる点です。コンサルティングファーム側も、プロジェクトのゴール達成に向けてリソースを集中投下するため、短期間で大きな成果が期待できます。成果物(報告書、導入されたシステム、改善された業務フローなど)が明確に定義されるため、費用対効果の検証がしやすいのも特徴です。

【デメリットと注意点】

プロジェクト進行中に、当初の想定と異なる問題が発生したり、追加の要望が出てきたりした場合、柔軟な対応が難しいというデメリットがあります。契約で定められた業務範囲(スコープ)を超える作業は、原則として追加料金の対象となります。そのため、契約前の要件定義が非常に重要になります。自社の課題を十分に分析し、プロジェクトの目的やゴールをコンサルタントと綿密にすり合わせることで、後々のトラブルを防ぐことができます。また、プロジェクト期間中は、自社からも担当者をアサインし、密に連携を取る体制を構築することが成功の鍵となります。

【向いているケース】

新システムの導入、BPR(業務改革)、M&Aの実行支援、新規事業戦略の策定、マーケティング戦略の見直しなど、開始と終了が明確で、具体的なゴールを設定できるほとんどの案件で採用されています。

成果報酬型

成果報酬型は、コンサルティングによって得られた成果(例:売上増加額、コスト削減額)に、あらかじめ定めた料率を掛けて報酬を支払う形態です。コンサルティングファームにとってはリスクが高いビジネスモデルであるため、対応している会社は限られます。

【メリット】

企業側のメリットは、初期費用を抑えられ、成果が出なければ報酬を支払う必要がない、あるいは少額で済むという点です。特に資金力に乏しい中小企業やスタートアップにとって、リスクを最小限に抑えながら専門家の支援を受けられる魅力的な選択肢です。コンサルタントも成果にコミットするため、モチベーション高くプロジェクトに取り組んでくれることが期待できます。

【デメリットと注意点】

デメリットは、大きな成果が出た場合、総支払額が他の契約形態よりも高額になる可能性があることです。また、「成果」の定義と測定方法を事前に厳密に定めておかないと、後でトラブルになる可能性があります。例えば、「売上向上」を成果とする場合、その増加分がコンサルティングの施策によるものなのか、市場全体の好況によるものなのかを切り分けるのは非常に困難です。そのため、成果報酬型が適用されるのは、Web広告の運用改善によるCPA(顧客獲得単価)の削減や、特定の経費削減など、成果を客観的かつ定量的に測定しやすい領域に限られるのが一般的です。

【向いているケース】

Webマーケティングにおける広告運用代行、営業代行による新規顧客獲得、特定の調達コストの削減交渉など、成果の貢献度が明確に測れる案件で採用されることがあります。経営戦略のような、成果が複合的な要因によって決まる案件には不向きです。

【種類別】コンサルティング料金の相場

コンサルティングと一言で言っても、その専門分野は多岐にわたります。企業の根幹をなす経営戦略を扱うものから、ITシステムの導入、人事制度の構築、マーケティング活動の支援まで様々です。そして、どの分野のコンサルティングを依頼するかによって、料金相場は大きく異なります。ここでは、主要なコンサルティングの種類別に、具体的な業務内容と料金の目安を解説します。

なお、以下の料金はあくまで一般的な相場であり、コンサルティングファームの規模(外資系大手、国内大手、ブティック型など)や、担当するコンサルタントの役職、プロジェクトの難易度や期間によって変動します。

| コンサルティングの種類 | 主な業務内容 | 月額料金の相場(プロジェクト契約の場合) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 戦略系コンサルティング | 全社戦略、事業戦略、M&A戦略、新規事業立案など | 300万円~1,000万円以上 | 経営層を対象とし、企業の将来を左右する重要課題を扱うため、最も高額。 |

| 総合系コンサルティング | 戦略立案から実行支援、IT、人事、財務など幅広い領域をカバー | 200万円~800万円 | 大規模な組織で、複数の課題を横断的に解決する。 |

| IT系コンサルティング | IT戦略立案、システム導入支援(ERP、CRMなど)、DX推進 | 150万円~600万円 | プロジェクトの規模や導入するシステムの複雑さによって料金が大きく変動。 |

| 人事系コンサルティング | 人事制度設計、組織開発、人材育成、採用戦略 | 100万円~400万円 | 組織の「人」に関わる課題を専門的に扱う。 |

| 財務・会計コンサルティング | M&A支援、事業再生、資金調達、管理会計の導入 | 150万円~700万円 | 高度な専門知識と会計士などの資格が求められる。 |

| マーケティングコンサルティング | マーケティング戦略、Webマーケティング、ブランディング | 50万円~300万円 | 成果報酬型が採用されることもあり、料金の幅が広い。 |

| 中小企業向けコンサルティング | 経営全般、資金繰り、後継者問題、IT化支援など | 30万円~150万円 | 中小企業の現実に即した、比較的安価な料金設定が多い。 |

戦略系コンサルティング

戦略系コンサルティングは、企業のCEOや役員といった経営トップ層が抱える最重要課題を解決するための支援を行います。全社的な経営戦略、事業ポートフォリオの見直し、M&A戦略、海外進出戦略、新規事業の立ち上げなど、企業の将来の方向性を決定づけるテーマを扱います。

【業務内容】

徹底した市場分析、競合分析、自社の強み・弱みの分析を通じて、論理的かつ客観的なデータに基づいた戦略を立案・提言します。数週間から数ヶ月という短期間で、膨大な情報を収集・分析し、経営陣が意思決定するための最適な選択肢を提示することが求められます。扱う課題の重要性と難易度が非常に高いため、極めて優秀な人材が集結しています。

【料金相場】

料金はコンサルティングの中でも最も高額な水準にあります。プロジェクト契約の場合、月額300万円から1,000万円以上になることも珍しくありません。コンサルタント1人あたりの単価も高く、パートナーやマネージャークラスが関わる場合はさらに高騰します。これは、企業の未来を左右するほどのインパクトを持つ業務であり、それに見合うだけの価値提供が期待されるためです。

総合系コンサルティング

総合系コンサルティングファームは、その名の通り、戦略立案から業務改善、ITシステムの導入、人事・財務といった実行支援まで、幅広い領域をワンストップでカバーします。戦略系ファームが策定した「絵に描いた餅」を、現場に落とし込んで実行するまでを支援するのが大きな特徴です。

【業務内容】

例えば、「新しい経営戦略に基づき、営業部門の業務プロセスを再設計し、それを支援するSFA(営業支援システム)を導入する」といった、戦略から実行までを一気通貫で支援する大規模なプロジェクトを得意とします。多くの専門家が在籍しており、クライアントの複合的な課題に対して、各分野のプロフェッショナルがチームを組んで対応します。

【料金相場】

プロジェクトの規模や内容によって大きく異なりますが、月額200万円~800万円程度が一般的な相場です。戦略立案フェーズは高額になり、実行支援フェーズでは関わるコンサルタントの人数や役割に応じて料金が変動します。戦略系に比べると単価はやや低い傾向にありますが、大規模・長期間のプロジェクトが多いため、総額では非常に高額になるケースも多いです。

IT系コンサルティング

IT系コンサルティングは、企業のIT戦略立案から、具体的なシステムの選定・導入、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進まで、ITに関わるあらゆる課題を解決します。

【業務内容】

経営戦略と連携したIT戦略の策定、ERP(統合基幹業務システム)やCRM(顧客関係管理)といった大規模システムの導入支援、クラウド化の推進、サイバーセキュリティ対策の強化など、その業務範囲は広範です。近年では、AIやIoTといった最新技術を活用した事業変革の支援も増えています。

【料金相場】

料金はプロジェクトの規模に大きく依存します。月額150万円~600万円が目安ですが、全社規模のERP導入のような大規模プロジェクトでは、月額1,000万円を超えることもあります。一方で、小規模なツールの導入支援などであれば、これより低い金額で依頼できる場合もあります。SE(システムエンジニア)などが実行部隊として加わる場合は、その人件費も含まれます。

人事系コンサルティング

人事系コンサルティングは、企業の最も重要な経営資源である「人」に関する課題を専門的に扱います。

【業務内容】

具体的な業務としては、企業の理念や戦略に沿った人事評価制度や報酬制度の設計、次世代リーダーを育成するための研修プログラム開発、組織風土の改革、採用戦略の立案、人員配置の最適化などがあります。従業員のエンゲージメント向上や離職率の低下を目指し、組織全体のパフォーマンスを最大化するための支援を行います。

【料金相場】

プロジェクト契約の場合、月額100万円~400万円程度が相場となります。顧問契約の形で、月額30万円~100万円程度で継続的にアドバイスを受けるケースも多いです。制度設計のような大規模なプロジェクトは高額になりますが、研修の実施や小規模な制度改定などは比較的リーズナブルな価格で依頼できることもあります。

財務・会計コンサルティング

財務・会計コンサルティングは、M&Aや事業再生、資金調達といった専門性の高い財務・会計領域の課題解決を支援します。公認会計士などの専門資格を持つコンサルタントが多く在籍しています。

【業務内容】

M&Aにおける財務デューデリジェンス(買収対象企業の資産査定)やバリュエーション(企業価値評価)、事業再生計画の策定、IPO(新規株式公開)支援、内部統制(J-SOX)の構築支援、管理会計制度の導入による経営の可視化などが主な業務です。企業の財務健全性を高め、企業価値を向上させるための重要な役割を担います。

【料金相場】

高度な専門知識が求められるため、料金は比較的高額です。プロジェクト契約で月額150万円~700万円が目安となります。特にM&Aや事業再生といった案件は、企業の命運を分ける重要な局面であり、高い専門性と責任が伴うため、高額になる傾向があります。

マーケティングコンサルティング

マーケティングコンサルティングは、企業の売上向上を目的とし、製品やサービスが売れる仕組み作りを支援します。

【業務内容】

市場調査や顧客分析に基づくマーケティング戦略の立案、ブランディング戦略の策定、新商品の開発支援、広告宣伝活動の最適化、Webマーケティング(SEO、広告運用、SNS活用)の強化など、その内容は多岐にわたります。近年は、特にデジタルマーケティング領域の需要が高まっています。

【料金相場】

料金体系は様々で、顧問契約やプロジェクト契約のほか、成果報酬型が採用されることもあります。プロジェクト契約の場合、月額50万円~300万円程度と、他のコンサルティングに比べて幅が広いです。Web広告の運用代行など、実行までを担う場合は、広告費に応じた手数料が発生することもあります。

中小企業向けコンサルティング

中小企業向けコンサルティングは、大企業とは異なる特有の課題、例えば資金繰り、人材不足、事業承継、IT化の遅れなどに対応します。中小企業診断士の資格を持つコンサルタントが活躍することが多い分野です。

【業務内容】

経営全般に関する相談から、補助金や助成金の申請支援、業務効率化のためのITツール導入支援、後継者の育成まで、中小企業の経営者に寄り添った、実践的で幅広い支援を行います。大企業向けのコンサルティングのように専門分野に特化するよりも、経営者の右腕として様々な課題に柔軟に対応することが求められます。

【料金相場】

中小企業の予算感を考慮した料金設定になっていることが多く、他のコンサルティングに比べてリーズナブルです。顧問契約であれば月額10万円~50万円、プロジェクト契約でも月額30万円~150万円程度が相場です。公的機関が派遣する専門家を活用すれば、さらに費用を抑えることも可能です。

コンサルティング料金の内訳

コンサルティングの見積書を見て、「なぜこんなに高額なのだろう?」と疑問に思ったことがあるかもしれません。その料金は、主に「人件費」「諸経費」、そして「コンサルティングファームのブランド価値」という3つの要素で構成されています。これらの内訳を理解することで、提示された料金が妥当なものなのかを判断する一助となります。

人件費

コンサルティング料金の中で、最も大きな割合を占めるのが人件費です。コンサルティングは、形のある商品を売るのではなく、コンサルタントの「知識」「経験」「時間」という無形のサービスを提供するビジネスだからです。この人件費は、プロジェクトにアサインされるコンサルタントの役職(ランク)によって大きく異なります。

一般的に、コンサルティングファームには以下のような役職が存在し、ランクが上がるほど単価も高くなります。

- アナリスト/アソシエイト: プロジェクトの末端で、情報収集、データ分析、資料作成などの実務を担当する若手メンバー。経験は浅いものの、高い分析能力と作業遂行能力が求められます。

- コンサルタント: プロジェクトの中核を担うメンバー。自ら仮説を立て、検証を行い、クライアントへの報告の一部を担当します。アナリストを指導する役割も担います。

- マネージャー/プロジェクトリーダー: プロジェクト全体の進捗管理、品質管理、クライアントとの交渉など、現場の責任者。チームをまとめ、プロジェクトを成功に導く重要な役割を担います。

- プリンシパル/パートナー: プロジェクトの最高責任者。クライアント企業の経営層とのリレーション構築、新規案件の獲得、最終的な成果物の品質担保など、ファームの経営にも関わる役職です。

例えば、あるプロジェクトにパートナー1名、マネージャー1名、コンサルタント2名、アナリスト2名の計6名が関わるとします。それぞれの月額単価が仮にパートナー500万円、マネージャー300万円、コンサルタント150万円、アナリスト100万円だとすると、1ヶ月あたりの人件費だけで「500 + 300 + (150×2) + (100×2) = 1,300万円」となります。

なぜコンサルタントの人件費は高いのか?

それは、コンサルティングファームが優秀な人材を確保・育成するために莫大なコストをかけているからです。高い学歴や職歴を持つ人材を厳しい選考プロセスを経て採用し、入社後も独自のトレーニングプログラムで徹底的に鍛え上げます。常に最新の業界知識や経営理論を学び続けることが求められ、その専門性を維持するためのコストが、結果として高い人件費となって料金に反映されているのです。クライアントは、自社で育成するには時間もコストもかかる高度な専門人材を、必要な期間だけ活用できるという価値に対して、対価を支払っていると言えます。

諸経費

人件費の次に料金に含まれるのが、プロジェクトを遂行するために必要な「諸経費」です。これは実費精算される場合と、あらかじめ一定の割合(人件費の10%~15%など)が上乗せされる場合があります。契約前にどちらの形式かを確認しておくことが重要です。

主な諸経費には、以下のようなものが含まれます。

- 交通費・宿泊費: クライアント企業への訪問や、地方・海外への出張にかかる費用です。特に、遠隔地の工場や支社へのヒアリングが必要なプロジェクトでは、この費用が大きくなることがあります。

- 調査費: 特定の市場や技術に関する専門的な調査を外部の調査会社に依頼する場合の費用や、有料のデータベースを利用するための費用です。

- 資料作成費・印刷費: 報告書やプレゼンテーション資料の印刷・製本にかかる費用です。特に、役員会などで配布する大量の資料が必要な場合に発生します。

- その他: 会議室のレンタル費用、専門家へのインタビュー謝礼、プロジェクト管理ツールの利用料など、プロジェクトの性質に応じて様々な経費が発生します。

これらの諸経費は、プロジェクトの規模や内容によって変動します。見積もりを取得する際には、どのような経費が想定されているのか、内訳を確認しておくと安心です。

コンサルティングファームのブランド価値

最後に、料金を左右する目に見えない要素として「コンサルティングファームのブランド価値」があります。これは「のれん代」や「看板代」とも言えるもので、特に世界的に有名な大手戦略系ファームなどでは、このブランド価値が料金に大きく上乗せされています。

なぜブランドに価値があるのでしょうか。それにはいくつかの理由があります。

- 信頼性と安心感: 長年の実績と高い評価を持つ大手ファームに依頼することは、それ自体が「最善の選択をした」という経営判断の根拠となり得ます。株主や金融機関などのステークホルダーに対して、課題解決に真剣に取り組んでいる姿勢を示すことにも繋がります。

- 質の保証: 高いブランドを維持するためには、常に高い品質のサービスを提供し続けなければなりません。そのため、大手ファームは品質管理の仕組みが徹底されており、一定水準以上の成果が期待できるという安心感があります。

- 豊富なナレッジとネットワーク: 世界中の様々な業界・企業で蓄積された成功・失敗事例のデータベースや、各分野の専門家との広範なネットワークを保有しています。これらを活用することで、自社だけでは到底得られないような深い洞察や解決策を引き出すことが可能です。

- 変革の推進力: 「あの有名な〇〇ファームが提言しているのだから」という権威性が、社内の抵抗勢力を説得し、困難な改革を推し進めるための強力な後押しとなることがあります。

このように、コンサルティングファームのブランドは、単なる知名度ではなく、長年にわたって培われた実績、信頼、知見の集合体です。この無形の価値が、最終的なコンサルティング料金に反映されているのです。したがって、同じような内容のコンサルティングであっても、依頼するファームのブランド力によって料金に大きな差が生まれることがあります。

コンサルティング料金が高額になる3つの理由

コンサルティングの料金内訳を見ると、その中心が専門人材の人件費であることが分かります。しかし、それでもなお「なぜこれほどまでに高額なのか」という疑問は残るかもしれません。その背景には、コンサルティングというサービスが提供する本質的な価値と、ビジネスモデルの特性が関係しています。ここでは、コンサルティング料金が高額になる主な3つの理由を深掘りして解説します。

① 専門性の高いコンサルタントの人件費

前述の通り、コンサルティング料金の大部分は人件費です。そして、その人件費が高額であることこそが、料金全体を押し上げる最大の要因です。では、なぜコンサルタントの人件費はこれほど高いのでしょうか。

第一に、採用のハードルが極めて高いことが挙げられます。コンサルティングファーム、特にトップティアと呼ばれる大手ファームでは、国内外のトップ大学の卒業生や、他業界で卓越した実績を持つプロフェッショナルなど、極めて優秀な人材しか採用しません。論理的思考能力、問題解決能力、コミュニケーション能力、そして精神的・肉体的なタフネスなど、多岐にわたる能力が極めて高いレベルで求められます。この厳しい採用競争を勝ち抜いた人材を確保するためには、魅力的な報酬水準を提示する必要があります。

第二に、入社後の徹底した育成プログラムに莫大なコストがかかっています。コンサルタントは入社後も、ロジカルシンキング、リサーチ手法、資料作成術、プレゼンテーションスキルなど、独自のトレーニングプログラムを通じて常にスキルを磨き続けます。また、各業界の最新動向や先進的な経営理論を学び続けることも不可欠です。こうした継続的な自己投資と会社からの教育投資が、コンサルタント一人ひとりの市場価値を高め、それが人件費に反映されます。

第三に、労働環境の過酷さも一因です。コンサルタントはクライアントの期待を超える成果を出すため、長時間労働になることも少なくありません。知的なプレッシャーも非常に高く、常に高いパフォーマンスを維持することが求められます。このような厳しい環境で優秀な人材を惹きつけ、つなぎとめておくためには、それに見合った高い報酬が必要となるのです。

つまり、クライアントが支払う高い料金は、自社では採用・育成が困難なトップクラスの頭脳を、必要な期間だけ借り受けるための対価であると言えます。

② 付加価値の高い業務内容

コンサルティング料金が高い第二の理由は、その業務内容が提供する「付加価値」の高さにあります。コンサルタントは、単なる作業代行や情報提供を行っているのではありません。彼らが提供するのは、企業の未来を左右するような、本質的な問題解決と意思決定の支援です。

具体的には、以下のような高い付加価値を提供しています。

- 客観的かつ専門的な視点: 企業内部の人間だけでは、しがらみや固定観念、社内政治などによって、問題の本質を直視できないことがあります。第三者であるコンサルタントは、客観的な立場から忖度なく問題を分析し、内部の人間では気づかなかったような新たな視点や解決策を提示します。

- 高度な分析力と問題解決スキル: コンサルタントは、複雑に絡み合った事象の中から本質的な課題(イシュー)を特定し、仮説を立て、データに基づいて検証するという、体系化された問題解決アプローチを徹底的に訓練されています。このスキルを用いて、漠然とした経営課題を具体的なアクションプランに落とし込みます。

- 先進的な知見と他社事例: 特定の業界やテーマに特化したコンサルタントは、その分野における最新のトレンド、先進的なテクノロジー、他社の成功・失敗事例など、豊富な知見を蓄積しています。これらの知識を活用することで、クライアントは車輪の再発明を避け、最短距離で成果を出すための道筋を描くことができます。

- 意思決定の質の向上: 経営者が下す一つの意思決定は、時に会社の運命を大きく左右します。コンサルタントは、その重要な意思決定が、勘や経験だけに頼るのではなく、客観的なデータと論理に基づいた、より確度の高いものになるよう支援します。この「意思決定の質の向上」こそが、コンサルティングが提供する最大の価値の一つです。

これらの付加価値は、数億円、数十億円といった企業の利益に直接的・間接的に貢献する可能性があります。コンサルティング料金は、この将来得られるであろう莫大なリターンに対する投資と捉えることができるのです。

③ 短期間で成果を求められる

コンサルティング料金が高額になる第三の理由は、プロジェクトが「短期間で」「確実に」成果を出すことを厳しく求められるビジネスモデルである点にあります。

多くのコンサルティングプロジェクトは、3ヶ月から6ヶ月程度の期間で設定されます。この限られた時間の中で、クライアントが抱える長年の課題を解決し、目に見える成果を出す必要があります。そのため、コンサルタントはプロジェクト期間中、極めて高い集中力とコミットメントで業務に臨みます。

例えば、ある課題を解決するために、通常の企業であれば専門部署を立ち上げ、数年がかりで取り組むようなケースも少なくありません。しかし、コンサルタントはそれを数ヶ月でやり遂げることが期待されます。これを実現するために、プロジェクトチームは集中的にリソースを投入し、時には昼夜を問わず分析や議論を重ねます。この時間的な制約と成果への強いプレッシャーが、料金に反映されています。

言い換えれば、クライアントは「時間を買う」ためにお金を払っているとも言えます。市場の変化が激しい現代において、スピードは競争優位性を確保するための重要な要素です。自社で時間をかけて試行錯誤するよりも、高い費用を払ってでもコンサルタントの力を借り、迅速に課題を解決して次のステージに進む方が、結果的に得られる利益が大きいと判断される場合に、コンサルティングは活用されるのです。

このように、コンサルティング料金の高さは、単に「高い」のではなく、「専門性の高い人材」が「付加価値の高い業務」を「短期間で集中的に」行うことへの対価として設定されていると理解することが重要です。

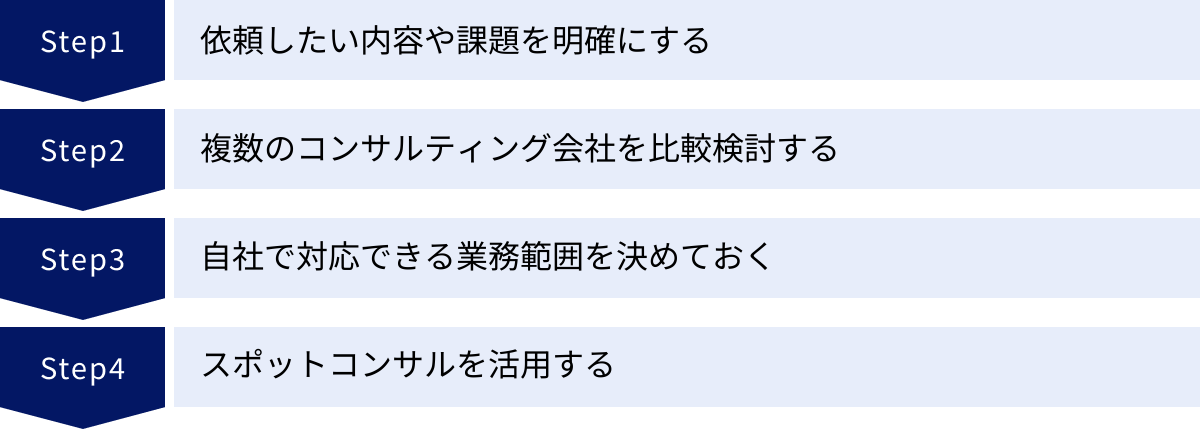

コンサルティング費用を抑える4つのコツ

コンサルティングは企業成長の強力な起爆剤となり得ますが、その費用は決して安くありません。投資対効果を最大化するためには、無駄なコストを削減し、必要な支援に費用を集中させることが重要です。ここでは、コンサルティング費用を賢く抑えるための具体的な4つのコツを紹介します。これらのポイントを実践することで、料金を適正化し、より良い成果に繋げることが可能になります。

① 依頼したい内容や課題を明確にする

コンサルティング費用を抑える上で、最も重要かつ効果的なのが、自社の課題と依頼したい業務範囲(スコープ)を事前に明確にしておくことです。コンサルタントに「何に困っているのかよく分からないが、とにかく何とかしてほしい」といった丸投げ状態て依頼してしまうと、費用が高騰する最大の原因となります。

なぜなら、課題が曖昧な場合、コンサルタントはまず「本当の課題は何か」を発見するための現状分析から始めなければなりません。この作業には多くの時間と工数がかかり、その分だけ費用が発生します。例えば、「売上が落ちている」という漠然とした悩みではなく、「どの商品の売上が」「どの地域で」「いつから」「どのくらい」落ち込んでいるのか、考えられる原因は何か、といった点を社内で事前に議論し、整理しておくことが重要です。

【具体的なアクション】

- 課題の言語化: 「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を用いて、現状の課題を具体的に書き出してみましょう。

- ゴールの設定: コンサルティングを通じて、「どのような状態になりたいのか」という具体的なゴール(例:半年で関東エリアのA商品の売上を10%向上させる)を設定します。

- 依頼範囲の特定: ゴール達成のために、コンサルタントに「何を」「どこまで」依頼したいのかを明確にします。例えば、「市場分析と戦略立案までを依頼し、実行は自社で行う」「営業プロセスの設計までを依頼する」など、業務の切り分けを具体的に考えます。

このように依頼内容をシャープにすることで、コンサルタントは本質的な課題解決にすぐに着手でき、不要な調査や分析にかかる時間を削減できます。結果として、プロジェクト全体の期間が短縮され、費用を抑えることに繋がるのです。

② 複数のコンサルティング会社を比較検討する

一つのコンサルティング会社だけに見積もりを依頼して即決するのは避けるべきです。必ず複数の会社(できれば3社以上)から提案と見積もりを取り、比較検討するようにしましょう。これは単に価格の安さを競わせるためだけではありません。各社の提案内容を比較することで、自社の課題に対する様々なアプローチや視点を知ることができ、最適なパートナーを見極める上で非常に有効です。

比較検討する際には、以下のポイントに注目しましょう。

- 提案内容の質: テンプレート的な提案ではなく、自社の状況をきちんと理解した上で、具体的な解決策が提示されているか。課題の本質を捉えているか。

- 見積もりの内訳: 総額だけでなく、どのような作業に、どのランクのコンサルタントが、何時間(何人日)関わるのか、詳細な内訳を確認します。内訳が不透明な見積もりは注意が必要です。

- 実績: 自社と同じ業界や、類似の課題を解決した実績があるか。具体的な事例を(匿名で)示してもらえるか確認しましょう。

- 会社のタイプ: 大手総合系、専門ブティック型、個人コンサルタントなど、会社の規模や得意分野によって料金体系や強みが異なります。自社の課題や予算に合ったタイプの会社を選ぶことが重要です。

複数の会社と対話する中で、「この会社は我々のビジネスへの理解が深い」「この提案は斬新で面白い」といった相性も見えてきます。安さだけで選ぶのではなく、提案の質や実績、担当者との相性を総合的に判断し、最も費用対効果が高いと判断できる会社を選ぶことが成功の鍵です。

③ 自社で対応できる業務範囲を決めておく

コンサルティングプロジェクトを成功させるためには、コンサルタントに全てを任せきりにするのではなく、自社も主体的にプロジェクトに関与することが不可欠です。そして、これは費用を抑える上でも非常に効果的です。

コンサルタントは業界や経営のプロですが、あなたの会社の業務内容や社内事情については、社員であるあなたの方が詳しいはずです。コンサルタントが行う情報収集やデータ整理、関係者へのヒアリング調整など、専門的な知識がなくても対応できる業務はたくさんあります。

【自社で対応できる業務の例】

- データ収集・整理: 社内に散在する売上データや顧客データなどを、コンサルタントの指示に従って収集し、指定されたフォーマットに整理する。

- ヒアリングのセッティング: プロジェクトに必要な社内関係者へのヒアリングの日程調整を行う。

- 議事録の作成: 定例会議の議事録を作成し、関係者に共有する。

- 資料のドラフト作成: 報告書の元となる基礎的な資料や、社内向けの簡単な説明資料のドラフトを作成する。

これらの業務を自社の担当者が巻き取ることで、コンサルタントはその分の時間を、より専門性が高く付加価値のある分析や戦略立案に集中させることができます。これにより、コンサルタントの稼働時間を削減し、結果的に総費用を抑えることが可能になります。プロジェクト開始前に、コンサルタントと役割分担を明確に協議し、自社で担当する業務範囲を決めておきましょう。

④ スポットコンサルを活用する

いきなり数ヶ月にわたる大規模なプロジェクト契約を結ぶことに躊躇する場合や、特定の課題について短時間だけ専門家の意見が欲しい場合には、「スポットコンサル」の活用が非常に有効です。

スポットコンサルとは、1時間単位など、ごく短時間で専門家からアドバイスを受けられるサービスです。近年、様々な分野のプロフェッショナルと企業をマッチングするプラットフォームが登場し、手軽に利用できるようになりました。

【スポットコンサルの活用メリット】

- 低コスト: 1時間数万円程度から利用できるため、本格的なコンサルティングに比べて圧倒的に低コストです。

- スピーディー: 複雑な契約手続きなしに、必要な時にすぐに専門家を探して相談できます。

- お試し利用: 長期契約を結ぶ前に、気になるコンサルタントの実力や相性を確認する「お試し」として活用できます。ここで良い感触を得られれば、本格的なプロジェクト依頼に繋げることも可能です。

- 課題の明確化: 自社で抱えている課題がまだ漠然としている段階で、スポットコンサルを利用して専門家と壁打ちすることで、論点が整理され、本当に解決すべき課題が明確になることがあります。

例えば、「新しいWebマーケティング施策を検討しているが、何から手をつければ良いか分からない」といった場合に、Webマーケティングの専門家に1~2時間相談するだけで、進むべき方向性が見えてくることは少なくありません。本格的なコンサルティングを依頼する前の準備段階として、あるいは特定のピンポイントな悩みを解決する手段として、スポットコンサルを賢く活用することで、無駄なコストをかけずに課題解決の第一歩を踏み出すことができます。

コンサルティング会社を選ぶときのポイント

コンサルティングの成否は、自社の課題に最適なコンサルティング会社を選べるかどうかにかかっています。料金の安さや知名度だけで選んでしまうと、「期待した成果が得られなかった」「担当者とコミュニケーションがうまくいかなかった」といった失敗に繋がりかねません。ここでは、コンサルティング会社を選ぶ際に必ず押さえておきたい6つの重要なポイントを解説します。

依頼の目的を明確にする

会社選びを始める前に、まず立ち返るべき最も重要なポイントは「何のためにコンサルティングを依頼するのか」という目的を明確にすることです。この目的が曖昧なままでは、どの会社が自社にとって最適なのかを判断する基準が持てません。

例えば、目的が「短期的な売上向上」なのか、「中長期的な企業文化の変革」なのかによって、選ぶべきコンサルティング会社のタイプは全く異なります。前者の場合は即効性のある施策を得意とするマーケティング系コンサルが、後者の場合は組織開発やチェンジマネジメントに強い人事系コンサルが適しているでしょう。

以下の点を自問自答し、言語化してみましょう。

- 現状の課題(As-Is): 現在、会社が抱えている最も大きな問題は何か? なぜそれが問題なのか?

- 理想の姿(To-Be): コンサルティングを通じて、3ヶ月後、1年後、3年後にどのような状態になっていたいか?

- 得たい成果: 具体的にどのような成果(売上〇%増、コスト〇%削減、新システムの安定稼働など)を期待しているか?

- コンサルタントに期待する役割: 戦略立案のアドバイザーか、現場に入り込む実行支援者か、あるいは経営者の壁打ち相手か?

これらの目的が明確であればあるほど、コンサルティング会社からの提案を評価する際のブレない軸を持つことができます。

会社の実績を確認する

次に重要なのが、候補となるコンサルティング会社の実績を確認することです。会社のウェブサイトや資料に掲載されている実績を見るだけでなく、自社の状況と類似した実績があるかを重点的にチェックしましょう。

確認すべきポイントは以下の通りです。

- 業界実績: 自社と同じ業界でのコンサルティング経験が豊富か。業界特有の商慣習や課題について深い知見を持っているかは、成果の質を大きく左右します。

- 課題領域の実績: 自社が抱える課題(例:DX推進、海外進出支援、事業再生など)と同じテーマでの成功実績があるか。

- 企業規模の実績: 大企業ばかりを相手にしているファームが、中小企業の現実に即した提案ができるとは限りません。自社と同じくらいの規模の企業を支援した実績があるかを確認することも重要です。

面談の際には、守秘義務の範囲内で、過去の具体的なプロジェクト事例について尋ねてみましょう。どのような課題に対し、どのようなアプローチで、どのような成果を出したのかを詳しく聞くことで、その会社の実力を測ることができます。

得意分野が自社の課題と合っているか確認する

コンサルティング会社には、それぞれ得意な分野とそうでない分野があります。戦略系、総合系、IT系、人事系といった大まかな分類だけでなく、さらに細分化された専門領域が存在します。例えば、同じIT系コンサルでも、ERPのような大規模基幹システムの導入が得意な会社と、WebマーケティングツールやSFAの導入が得意な会社では、ノウハウが全く異なります。

会社の「看板」だけでなく、実際にプロジェクトを担当するチームや個人の専門性を見極めることが重要です。ウェブサイトやパンフレットだけでは分からない場合は、直接問い合わせて「弊社の〇〇という課題に対して、御社にはどのような専門性がありますか?」と尋ねてみましょう。

自社の課題とコンサルティング会社の得意分野がマッチしていないと、的外れな提案を受けたり、プロジェクトが頓挫したりするリスクが高まります。ミスマッチを防ぐためにも、各社の強みをしっかりと見極めましょう。

担当者との相性を確認する

コンサルティングプロジェクトは、結局のところ「人と人」の協業です。どれだけ優れたノウハウを持つ会社であっても、担当するコンサルタントとの相性が悪ければ、プロジェクトはうまくいきません。

提案段階や契約前の面談で、実際にプロジェクトを担当する予定のマネージャーやメンバーと直接話す機会を設けてもらいましょう。その際に、以下の点を確認することが大切です。

- コミュニケーションのしやすさ: こちらの話を真摯に聞き、理解しようと努めてくれるか。専門用語を多用せず、分かりやすい言葉で説明してくれるか。質問しやすい雰囲気か。

- 熱意とコミットメント: 自社の課題解決に対して、当事者意識を持って熱心に取り組んでくれそうか。プロジェクトへの情熱を感じられるか。

- 価値観の近さ: 企業の文化や働く人々の気持ちを尊重してくれるか。トップダウンで強引に進めるタイプか、現場の意見を吸い上げながら進めるタイプかなど、仕事の進め方のスタイルが自社に合っているか。

スキルや経歴も重要ですが、最終的には「この人たちと一緒に仕事がしたいか」「信頼して任せられるか」という直感も大切にしましょう。

契約形態を確認する

コンサルティングの料金体系には、本記事の前半で解説したように「顧問契約型」「時間契約型」「プロジェクト契約型」「成果報酬型」など、様々な形態があります。自社の目的や予算に合わせて、最適な契約形態を提案してくれるかどうかも重要な選定ポイントです。

例えば、中長期的な経営パートナーを求めるなら「顧問契約」、特定の課題を期間内に解決したいなら「プロジェクト契約」が適しています。契約前には、以下の点を確認し、双方の認識をすり合わせておく必要があります。

- 契約期間: いつからいつまでの契約か。

- 業務範囲(スコープ): どこまでの業務が契約に含まれるのか。スコープ外の業務を依頼した場合の対応(追加料金の有無など)はどうなるのか。

- 成果物: 最終的にどのような形で成果物が納品されるのか(報告書、設計書、研修プログラムなど)。

- 報告体制: 誰が、誰に、どのくらいの頻度で進捗を報告するのか。

契約内容が曖昧だと、後々「言った、言わない」のトラブルに発展する可能性があります。必ず契約書の内容を隅々まで確認し、不明な点があれば納得がいくまで質問しましょう。

費用対効果を検討する

最後に、提示された料金が、得られるであろう成果に見合っているか、つまり「費用対効果」を冷静に検討することが不可欠です。単に見積金額の安さだけで判断してはいけません。たとえ料金が高くても、それによって数倍、数十倍の利益向上やコスト削減が実現できるのであれば、それは「高い買い物」ではなく「賢い投資」と言えます。

費用対効果を検討する際には、以下のような視点を持つと良いでしょう。

- 定量的効果: コンサルティングによって、売上や利益、生産性が具体的にどれくらい向上する見込みがあるか。コストはどれくらい削減できるか。可能な限り数値で試算してみましょう。

- 定性的効果: 数値化は難しいが、重要な効果も考慮します。例えば、社員のスキルアップ、業務プロセスの可視化、組織風土の改善、経営判断のスピードアップなどです。

- リスクの回避: コンサルティングを導入しなかった場合に、どのようなリスク(市場シェアの低下、コンプライアンス違反、人材流出など)が想定されるか。そのリスクを回避できる価値はどのくらいか。

複数の会社から提案を受けた上で、それぞれの提案がもたらすであろうリターンを比較し、自社にとって最も投資価値の高いパートナーはどこかという視点で最終的な判断を下すことが、コンサルティングを成功に導くための鍵となります。

まとめ

本記事では、コンサルティングの依頼を検討する際に誰もが直面する「料金」というテーマについて、多角的に解説してきました。料金体系の基本である「顧問契約型」「時間契約型」「プロジェクト契約型」「成果報酬型」の4つの違いから、戦略系やIT系といった種類別の料金相場、そしてその高額な料金の内訳に至るまで、その仕組みを紐解いてきました。

コンサルティング料金が高額である背景には、①専門性の高いコンサルタントの人件費、②企業の未来を左右する付加価値の高い業務内容、そして③短期間で成果を出すことを求められるビジネスモデルという、明確な理由が存在します。これは、単なるコストではなく、自社だけでは得られない「専門知識」「客観的な視点」「問題解決能力」、そして「時間」を手に入れるための戦略的な「投資」であると捉えることが重要です。

しかし、貴重な経営資源を投じるからには、その費用対効果を最大化しなければなりません。そのためには、

- 依頼したい内容や課題を明確にする

- 複数のコンサルティング会社を比較検討する

- 自社で対応できる業務範囲を決めておく

- スポットコンサルを活用する

といった費用を抑えるコツを実践することが極めて有効です。特に、依頼内容を事前に明確化することは、無駄な工数を削減し、プロジェクトの質を高める上で最も重要なステップです。

そして、最終的にパートナーとなるコンサルティング会社を選ぶ際には、料金だけでなく、実績、得意分野、そして何よりも担当者との相性を総合的に見極める必要があります。自社の目的を達成するために、どの会社が最も信頼でき、共に汗を流せるパートナーとなり得るのかを慎重に判断しましょう。

コンサルティングは、正しく活用すれば、企業が抱える根深い課題を解決し、新たな成長軌道に乗せるための強力なエンジンとなります。この記事が、皆様にとって最適なコンサルティングパートナーを見つけ、事業を成功に導くための一助となれば幸いです。まずは、自社の課題を洗い出し、言語化することから始めてみてはいかがでしょうか。