現代のビジネス環境において、コンサルタントという職業はますますその重要性を増しています。経営戦略、IT、人事、財務など、専門分野は多岐にわたり、多くの企業が外部の専門家の知見を求めています。しかしその一方で、コンサルタントの数も増加し、市場はかつてないほどの競争環境にあります。このような状況で、他の多くの競合と差をつけ、顧客から選ばれ続ける存在になるためには、卓越したスキルや経験を持つだけでは不十分です。そこで不可欠となるのが「ブランディング」という考え方です。

この記事では、独立コンサルタントやコンサルティングファームに所属する方々が、自らの価値を最大化し、持続的な成功を収めるための「ブランディング戦略」について、その本質から具体的な実践方法、さらには失敗しないための注意点までを網羅的に解説します。

「自分の専門性をどう伝えれば良いのかわからない」「案件の単価を上げたいが、価格競争から抜け出せない」「もっと効率的に顧客を獲得したい」といった課題を抱えているコンサルタントにとって、この記事は強力な羅針盤となるはずです。7つの具体的なステップを通じて、あなただけの強力なブランドを構築し、唯一無二の存在として市場で輝くための方法を学んでいきましょう。

目次

コンサルタントのブランディングとは

「ブランディング」と聞くと、多くの人が企業のロゴ、おしゃれなウェブサイト、あるいは広告キャンペーンといった視覚的な要素を思い浮かべるかもしれません。しかし、コンサルタントにおけるブランディングは、そうした表面的なデザイン戦略とは一線を画す、より深く本質的な概念です。

コンサルタントのブランディングとは、一言で言えば「特定の専門分野における第一人者として、顧客の心の中に独自の価値と信頼を確立するための一連の戦略的活動」です。それは、あなたが何者で、どのような課題を解決できる専門家なのかを、ターゲット顧客に対して明確に伝え、記憶してもらうためのプロセス全体を指します。単に名前を売ること(知名度向上)だけが目的ではありません。「〇〇の課題で困ったら、あの人に相談しよう」と、顧客の頭の中に真っ先に想起される存在、つまり「指名されるコンサルタント」になることが最終的なゴールです。

このブランディングは、いくつかの重要な構成要素から成り立っています。

- 専門性(Expertise): あなたが持つ核となるスキル、知識、経験です。「経営戦略」「DX推進」「人事制度改革」といった大きな括りだけでなく、「中小製造業の海外販路開拓支援」「SaaS企業のカスタマーサクセス体制構築」のように、より深く、鋭く絞り込まれた専門性が強力な武器となります。

- 実績(Track Record): 過去にどのようなクライアントの、どのような課題を、どう解決し、どのような成果をもたらしたかという具体的な証明です。守秘義務に配慮しつつも、具体的な成果を語れる実績は、信頼性の基盤となります。

- 価値観・ミッション(Values & Mission): あなたがなぜその仕事をしているのか、どのような信念を持ってクライアントと向き合っているのかという根源的な部分です。「テクノロジーの力で地方企業を元気にする」「すべての人がやりがいを持って働ける組織作りを支援する」といった価値観は、スキルや実績だけでは伝わらない共感を生み、ファンを育てます。

- 人柄・個性(Personality): 論理的で冷静沈着なスタイルなのか、情熱的でクライアントを鼓舞するスタイルなのか。あなたのコミュニケーションの取り方や人間性も、重要なブランド要素です。クライアントは最終的に「人」と仕事をします。スキルが同等であれば、より信頼でき、一緒に仕事をしたいと思える人柄のコンサルタントが選ばれます。

- 一貫性のあるビジュアル・メッセージ(Consistency): Webサイト、SNS、名刺、提案資料、そしてプロフィール写真に至るまで、発信するすべての情報やデザインに一貫性を持たせることで、ブランドイメージは強化され、顧客の記憶に定着しやすくなります。

これらの要素を戦略的に組み合わせ、継続的に発信していくことで、「ブランド・エクイティ(ブランド資産)」と呼ばれる無形の価値が蓄積されていきます。これは、顧客のロイヤリティ、高い価格での受注、安定した紹介など、ビジネス上の具体的な利益となって還ってくるのです。

具体例を挙げてみましょう。ここに、同じ「ITコンサルタント」という肩書きを持つAさんとBさんがいるとします。

- Aさん(ブランディングなし): 豊富な経験とスキルを持っていますが、Webサイトは汎用的なテンプレートのままで、自身の強みや専門性が明確に打ち出されていません。営業は交流会での名刺交換や問い合わせフォームからの待ちの営業が中心。案件を受注する際は、他社との相見積もりで価格競争になることが多く、自身の価値を十分に価格に反映できていません。

- Bさん(ブランディングあり): 「中小食品メーカー専門のECサイト構築・売上向上コンサルタント」という明確なポジショニングを確立。Webサイトやブログでは、この分野に特化したノウハウや成功事例(※一般的なシナリオ)を継続的に発信しています。SNSでは業界の最新情報や自身の見解をシェアし、ターゲットとなる企業の経営者と積極的に交流。その結果、「食品ECならBさん」という認知が広まり、クライアント側から「ぜひお願いしたい」と指名での相談が舞い込むようになっています。当然、価格交渉で主導権を握りやすく、高単価での受注が実現しています。

このAさんとBさんの違いこそが、ブランディングの有無がもたらす決定的な差です。コンサルタントのブランディングは、単なる自己満足のイメージ戦略ではありません。ビジネスの基盤を強化し、持続的な成長を可能にするための、極めて重要な経営戦略なのです。

コンサルタントにブランディングが必要な理由とメリット

なぜ今、コンサルタントにとってブランディングがこれほどまでに重要なのでしょうか。その理由は、コンサルティング市場の構造変化と、それによってもたらされる数多くのメリットにあります。ここでは、ブランディングがコンサルタントにもたらす5つの具体的なメリットを深掘りし、その必要性を解説します。

競合他社との差別化ができる

現代のコンサルティング市場は、まさに群雄割拠の時代です。大手コンサルティングファームから独立したベテラン、特定のスキルに特化したブティックファーム、そして副業としてコンサルティングを行う専門家まで、プレイヤーの数は増え続けています。このような飽和市場において、単に「経営コンサルタント」や「ITコンサルタント」と名乗るだけでは、その他大勢の中に埋もれてしまいます。

クライアントの視点に立ってみると、Webで検索すれば無数のコンサルタントが見つかる中で、誰に相談すれば自社の課題を本当に解決してくれるのかを見極めるのは非常に困難です。スキルや経歴が似通ったコンサルタントが複数いれば、最終的には価格で比較されることになりかねません。

ここでブランディングが決定的な役割を果たします。ブランディングとは、競合との「違い」を意図的に作り出し、顧客の心の中に特別なポジションを築く活動です。例えば、以下のような軸で差別化を図ることが考えられます。

- 専門領域の深化: 「ITコンサルタント」から「製造業向けIoT導入支援コンサルタント」へ。

- ターゲット顧客の特化: 「人事コンサルタント」から「従業員50名以下のスタートアップ専門の人事制度構築コンサルタント」へ。

- 独自の方法論の確立: 独自のフレームワークや診断ツールを開発し、「〇〇メソッドの専門家」として認知される。

- 価値観・ミッションの強調: 「利益追求だけでなく、サステナビリティを重視する企業の支援に特化する」といった旗印を掲げる。

このように、自らの強みを核に独自のポジションを明確にすることで、「この領域なら、あの人しかいない」という評価を確立できます。差別化とは、単に他者と違うことをアピールするのではなく、顧客にとって「選ぶべき明確な理由」を提示することです。ブランディングに成功したコンサルタントは、競合と比較されるステージから一歩抜け出し、指名される存在へと変わることができるのです。

顧客からの信頼を獲得しやすくなる

コンサルティングは、形のない「知識」や「ノウハウ」を提供する無形商材です。クライアントは、契約前にその品質を確かめることができません。だからこそ、契約の意思決定において「このコンサルタントは本当に信頼できるのか?」という点が最も重要な判断基準となります。

ブランディングは、この「信頼」を事前に、そして効率的に構築するための強力なツールです。考えてみてください。全く素性のわからないコンサルタントと、日頃からブログやSNSで有益な情報を発信し、その専門性や人柄が伝わってくるコンサルタント。どちらに相談したいと思うでしょうか。答えは明白です。

継続的な情報発信は、心理学でいう「単純接触効果(ザイアンスの法則)」をもたらします。これは、特定の対象に繰り返し接触することで、その対象への好感度や親近感が高まるという効果です。ブログ記事を読む、SNSの投稿を見る、セミナー動画を視聴するといった接触を繰り返すうちに、顧客はあなたに対して無意識のうちに親近感を抱き始めます。

さらに、発信されるコンテンツの質が高ければ、それは専門性の証明となり、信頼感を醸成します。

- 課題解決のヒントとなるノウハウ記事: 「この人は、我々の悩みを深く理解してくれている」

- 業界動向の的確な分析: 「この人は、高い専門性と洞察力を持っている」

- 自身の失敗談や学び: 「この人は、誠実で信頼できる人柄だ」

このように、ブランディング活動を通じて、あなたの専門性、実績、価値観、人柄といった多面的な情報が事前に顧客に伝わることで、初対面の段階ですでに一定の信頼関係が築かれている状態を作り出せます。これにより、商談はスムーズに進み、より本質的な課題解決の議論に集中できるようになるのです。信頼とは、一朝一夕に築けるものではなく、日々の地道なブランディング活動の積み重ねによって得られる貴重な資産なのです。

価格競争から抜け出し案件単価を上げられる

多くのフリーランスコンサルタントが直面する深刻な問題が「価格競争」です。特にブランディングが確立されていない場合、クライアントから見れば「代わりの利く存在」と見なされがちです。その結果、複数のコンサルタントが同じ案件を競い合う「相見積もり」の土俵に乗せられ、最終的には価格の安さで選ばれてしまうという状況に陥ります。これでは、どれだけ高いスキルを持っていても、その価値を正当に評価されず、疲弊していくだけです。

ブランディングは、この負のスパイラルから抜け出すための最も効果的な戦略です。なぜなら、強力なブランドは「あなただからお願いしたい」という特別な理由を生み出すからです。

ブランドが確立されると、あなたは単なる「作業を提供する人」から、「唯一無二の価値を提供するパートナー」へと昇格します。

- 「あの人の独自メソッドを使えば、きっと我々の課題は解決するはずだ」

- 「業界で最も詳しいあの人に任せるのが、一番確実で安心だ」

- 「この複雑な問題を理解し、伴走してくれるのは、あの人しかいない」

このように、顧客があなたの提供する価値に希少性や代替不可能性を感じたとき、価格は二の次になります。むしろ、「この価値を得られるのであれば、この価格は妥当だ(あるいは安い)」とさえ感じてもらえるようになります。つまり、価格決定の主導権を、クライアントから自分自身に取り戻すことができるのです。

実際に、特定のニッチ分野で第一人者として認知されているコンサルタントは、市場の相場よりもはるかに高い単価で案件を受注しています。それは、彼らが提供する専門性、信頼、安心感といったブランド価値に対して、クライアントが喜んで対価を支払っているからです。ブランディングとは、自らの価値を最大化し、それを収益に直結させるための、極めて戦略的な投資活動と言えるでしょう。

営業活動が効率化し顧客獲得コストを削減できる

従来のコンサルタントの営業活動といえば、テレアポ、異業種交流会での名刺交換、問い合わせフォームへの入力といった「プッシュ型」が主流でした。これらは、自社のことを知らない相手に対して、こちらから積極的にアプローチする方法です。しかし、この方法は多大な時間と労力がかかる上に、成功率も決して高くはありません。まさに「狩猟型」の営業と言えるでしょう。

一方、ブランディングが確立されると、営業のスタイルは劇的に変化します。ブログやSNS、書籍などを通じてあなたの専門性や価値が広く認知されると、顧客の側からあなたを見つけ、相談を持ちかけてくるようになります。これは「プル型」の営業であり、「農耕型」に例えられます。

| 比較軸 | プッシュ型営業(ブランディングなし) | プル型営業(ブランディングあり) |

|---|---|---|

| アプローチ | こちらから顧客を探し、売り込む | 顧客がこちらを見つけ、相談に来る |

| 活動内容 | テレアポ、飛び込み、交流会、広告出稿 | ブログ、SNS、書籍、セミナーでの情報発信 |

| 顧客の温度感 | 低い(課題が顕在化していない場合も) | 高い(課題が明確で、解決策を探している) |

| 成約率 | 低い | 高い |

| 営業コスト | 高い(人件費、広告費) | 低い(コンテンツは資産となる) |

プル型の営業モデルが確立されると、以下のような好循環が生まれます。

- 見込み客の質が向上する: あなたの発信する情報に共感し、課題意識の高い顧客が集まるため、商談の質が高まります。

- 営業工数が劇的に削減される: 問い合わせが来た時点で、相手はすでにあなたのことを認知し、信頼しています。そのため、自己紹介や能力証明に費やす時間が不要になり、すぐに本題に入れます。

- 顧客獲得コスト(CAC)が削減される: 高額な広告費をかけなくても、コンテンツが24時間365日、あなたの代わりに営業活動をしてくれます。一度作成したブログ記事や動画は、継続的に見込み客を呼び込む資産となります。

ブランディングとは、最強の営業パーソンを育てることに他なりません。あなたが寝ている間にも、あなたのブランドが働き、理想的な顧客を引き寄せてくれる。この状態を実現することで、コンサルタントは本来注力すべきクライアントへの価値提供に、より多くの時間とエネルギーを割けるようになるのです。

専門家としての認知度が向上する

ブランディング活動を地道に続けることで、特定の分野におけるあなたの名前は、徐々にターゲット顧客や業界関係者の間で知られるようになります。この「認知度の向上」は、直接的な案件獲得以外にも、計り知れないほどの副次的なメリットをもたらします。

専門家としての認知度が高まると、あなたは単なる一コンサルタントではなく、「その道のオピニオンリーダー」として認識され始めます。すると、これまででは考えられなかったようなチャンスが次々と舞い込んでくるようになります。

- メディアからの取材・執筆依頼: 専門誌やWebメディアから、「〇〇の動向について専門家としてコメントをください」といった依頼が来るようになります。メディアという第三者からの評価は、あなたの権威性をさらに高めます。

- セミナーやカンファレンスへの登壇依頼: 業界団体やイベント主催者から、講演者として招かれる機会が増えます。大勢の前で話すことは、さらなる認知度向上と信頼獲得に繋がります。

- 書籍の出版オファー: 出版社から声がかかり、「著者」という強力な肩書きを得るチャンスが生まれます。書籍は、あなたの知識と経験を体系的にまとめ、ブランドを不動のものにするための強力なツールです。

- 質の高い人脈の形成: あなたの評判を聞きつけた、よりレベルの高い経営者や同業者とのネットワークが自然と広がっていきます。

これらの活動は、一つひとつがあなたのブランドをさらに強化する要素となります。メディア露出が新たな講演依頼に繋がり、講演がきっかけで出版の話が進み、出版された本が新たなクライアントを呼び込む…といったように、認知度向上を起点とした「スパイラルアップ効果」が生まれるのです。

このように、ブランディングは単に目の前の案件を獲得するためだけのものではありません。あなたのキャリアをより高いステージへと引き上げ、活動の幅を大きく広げるための、未来への投資なのです。

コンサルタントのブランディング戦略を成功させる7つの方法

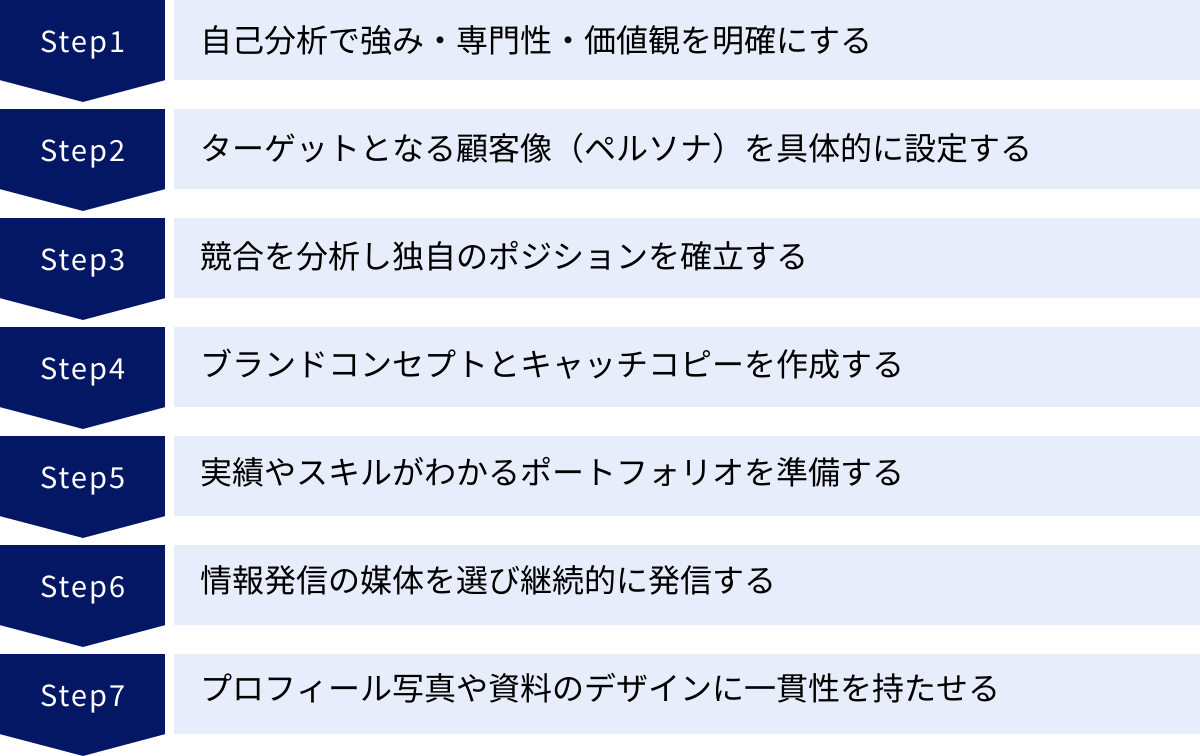

ここからは、実際にコンサルタントが自身のブランドを構築し、成功に導くための具体的な7つのステップを解説します。これらのステップは、一つひとつが連動しており、順番に進めていくことで、一貫性のある強力なブランド戦略を設計できます。

① 自己分析で強み・専門性・価値観を明確にする

ブランディングの旅は、外に目を向ける前に、まず自分自身の内面を深く掘り下げることから始まります。自己分析は、ブランドという建物を建てるための最も重要な基礎工事です。この土台が曖昧なままでは、どんなに立派な戦略を立てても、脆く、一貫性のないものになってしまいます。

目的は、「自分は何者で、誰に、どのような独自の価値を提供できるのか」を解き明かし、言語化することです。そのために、以下のフレームワークや問いを活用してみましょう。

- Will-Can-Mustのフレームワーク

- Will(やりたいこと): あなたが心から情熱を注げることは何ですか?どのようなクライアントの、どんな課題解決に喜びを感じますか?あなたのミッションや価値観は何ですか?

- Can(できること): あなたが持つスキル、知識、経験、資格、実績は何ですか?他の人にはない、得意なことは何ですか?

- Must(求められること): 市場や社会、顧客は、あなたに何を期待していますか?お金を払ってでも解決したい、深刻な課題は何ですか?

この3つの円が重なる部分こそが、あなたのブランドの核となるべき領域です。情熱を持って取り組め、自分の能力を最大限に活かせ、かつ市場からも強く求められる。このスイートスポットを見つけることが、最初の目標です。

- 過去の成功体験の棚卸し

これまでのキャリアで、最も上手くいったプロジェクトや、顧客から最も感謝された経験を3〜5つ書き出してみてください。そして、それぞれの経験について、以下の点を深掘りします。- 状況(Situation): どのようなクライアントで、どんな課題がありましたか?

- 役割(Task): あなたの役割や目標は何でしたか?

- 行動(Action): 具体的にどのようなアプローチや行動を取りましたか?そこにあなた独自の工夫はありましたか?

- 結果(Result): どのような成果(数値的なもの、定性的なもの)が出ましたか?顧客からはどんな言葉をもらいましたか?

この分析を通じて、あなたが無意識のうちに発揮している「強み」や「得意なパターン」が浮かび上がってきます。それは、「複雑な人間関係を調整する能力」かもしれませんし、「膨大なデータから本質を見抜く分析力」かもしれません。これらが、あなたのユニークな提供価値の源泉となります。

- SWOT分析

あなた自身を一つの事業と捉え、内部環境と外部環境を分析します。- 強み(Strengths): 内部環境のプラス要因(例:特定の業界での豊富な人脈、最新技術への深い知見)

- 弱み(Weaknesses): 内部環境のマイナス要因(例:営業経験の不足、特定のスキルセットの欠如)

- 機会(Opportunities): 外部環境のプラス要因(例:法改正による新市場の創出、特定技術の需要拡大)

- 脅威(Threats): 外部環境のマイナス要因(例:競合の増加、技術の陳腐化)

この自己分析のプロセスを経て、「私は、〇〇という価値観に基づき、〇〇という強みを活かして、〇〇という課題を抱える顧客に、〇〇という独自の解決策を提供する専門家である」というブランドの根幹となるステートメントを明確に定義しましょう。これが、今後のすべてのブランディング活動の揺るぎない指針となります。

② ターゲットとなる顧客像(ペルソナ)を具体的に設定する

自己分析によって自分の核が見えたら、次にその価値を「誰に届けるのか」を明確にします。ブランディングにおいて、「誰にでも役立ちます」というメッセージは、結果的に「誰の心にも響かない」メッセージになってしまいます。効果的なブランディングとは、メッセージを届ける相手を可能な限り具体的に絞り込むことから始まります。そのために用いる手法が「ペルソナ設定」です。

ペルソナとは、あなたのサービスにとって最も理想的な顧客像を、あたかも実在する一人の人物のように詳細に描き出したものです。この架空の人物像を具体的に設定することで、発信するメッセージの内容、トーン、使用するチャネルなどが明確になり、コミュニケーションの精度が格段に向上します。

コンサルタントのペルソナを設定する際は、以下のような項目を具体的に定義してみましょう。

| 項目 | 設定例(中小製造業向けDXコンサルタントの場合) |

|---|---|

| 基本情報 | 名前:田中 誠 年齢:55歳 役職:代表取締役 |

| 企業情報 | 会社名:株式会社田中製作所 業種:金属部品製造業 所在地:東京都大田区 従業員数:30名 売上規模:5億円 |

| 抱えている課題・悩み | ・熟練工の高齢化と技術承継が大きな課題 ・長年の勘と経験に頼った生産管理で、非効率な部分が多い ・若手社員が定着せず、採用にも苦労している ・競合はIT化を進めているが、何から手をつけて良いかわからない |

| 目標・ゴール | ・生産性を30%向上させたい ・若手でも活躍できるような、データに基づいた生産体制を築きたい ・将来の事業承継を見据え、強い経営基盤を作りたい |

| 情報収集の方法 | ・業界専門誌や新聞を定期購読している ・付き合いのある金融機関や商工会議所のセミナーに参加する ・Web検索で情報を探すが、専門用語が多くてよくわからない ・Facebookは個人的に使っているが、情報収集にはあまり活用していない |

| 価値観・性格 | ・職人気質で、品質には絶対の自信を持っている ・新しいことへの挑戦には意欲があるが、ITへの苦手意識が強い ・口先だけのコンサルタントは信用しない。現場を理解してくれる人を求めている |

このようにペルソナを具体化することで、「田中社長」に向けて語りかけるようにコンテンツを作成できます。

- ブログ記事のテーマ: 「熟練工の技をどうデータ化するか?中小製造業のためのスマートファクトリー入門」

- セミナーのタイトル: 「補助金を活用して始める!『ITが苦手な社長』のためのDX第一歩セミナー」

- SNSでの発信内容: 専門用語を避け、現場の事例を交えながらDXのメリットを分かりやすく解説する。

ペルソナを設定することは、顧客を限定することではありません。むしろ、最も届けたい相手に深く突き刺さるメッセージを発信することで、その周辺にいる似たような課題を抱える人々にも結果的にメッセージが届き、強く共感されるのです。あなたのファンになってくれる最初のひとり、その人物像を徹底的に考え抜くことが、成功するブランディングの鍵となります。

③ 競合を分析し独自のポジションを確立する

自分の強み(Who I am)とターゲット顧客(For whom)が明確になったら、次は市場における自分の立ち位置、つまり「ポジショニング」を決定します。ポジショニングとは、競合ひしめく市場の中で、自らをどのように差別化し、顧客の心の中に独自の場所を確保するかという戦略です。これを決定するためには、まず競合が誰で、何をしているのかを徹底的に分析する必要があります。

競合分析の目的は、他者を模倣することではありません。競合の強み・弱み、そして市場の「隙間」を理解し、自分が戦うべき場所、そして勝てる場所を見つけ出すことにあります。

まずは、あなたの専門領域やターゲット顧客に近いと思われるコンサルタントを3〜5名リストアップします。そして、彼らのWebサイト、SNS、ブログ、登壇動画などを調査し、以下の項目について情報を整理してみましょう。

| 分析項目 | 調査内容の例 |

|---|---|

| 専門領域・ポジショニング | 彼らは「何」の専門家として自らを定義しているか?(例:「人事評価制度のプロ」「Webマーケティングの専門家」など) |

| ターゲット顧客 | どのような業種、規模の企業を対象としているか? |

| 提供サービス・価値 | 具体的にどのようなサービスを提供しているか?(例:戦略立案、実行支援、研修など)彼らが訴求している独自の価値は何か? |

| 料金体系 | 料金は公開されているか?時間単価制か、プロジェクト制か、顧問契約か? |

| 情報発信チャネル | どの媒体(ブログ、X、Facebook、YouTubeなど)をメインに活動しているか? |

| コンテンツの特徴 | どのような内容の情報を発信しているか?トーン&マナーは?(例:理論的、実践的、情緒的など) |

| 強み・弱み(推測) | 彼らの強みは何か?(例:圧倒的な実績、発信力)逆に、カバーできていない領域(弱み)は何か? |

この分析結果をもとに、「ポジショニングマップ」を作成してみるのが有効です。これは、市場を評価するための2つの重要な軸を設定し、そのマトリクス上に自分と競合を配置するものです。軸の取り方は様々ですが、例えば以下のようなものが考えられます。

- (縦軸)価格:高価格 vs 低価格

- (横軸)専門性:総合的 vs 特化的

- (縦軸)ターゲット:大企業向け vs 中小企業向け

- (横軸)スタイル:戦略重視 vs 実行支援重視

このマップ上で、競合が集中している「レッドオーシャン」と、まだ手薄な「ブルーオーシャン」が可視化されます。あなたの独自のポジションは、このブルーオーシャン領域に、自己分析で見出した自身の強みを掛け合わせることで生まれます。

例えば、「中小企業向け」×「実行支援重視」の領域に、あなたの「海外販路開拓の経験」という強みを掛け合わせれば、「海外展開を目指す中小企業に伴走し、現地の商談までサポートする実行支援型コンサルタント」という非常にユニークで強力なポジションを確立できます。

このポジショニングが、あなたのブランドの方向性を決定づける羅針盤となります。競合の存在を恐れるのではなく、市場を客観的に見つめ、自分だけの輝ける場所を見つけ出しましょう。

④ ブランドコンセプトとキャッチコピーを作成する

自己分析、ペルソナ設定、ポジショニングという土台が固まったら、いよいよブランドの「顔」となるコンセプトとキャッチコピーを作成します。これらは、あなたが何者であるかを瞬時に伝え、顧客の心に深く刻み込むための、最も重要な言語的要素です。

ブランドコンセプトとは、あなたのブランドの根幹をなす思想や約束を簡潔にまとめたものです。「誰に(ターゲット)、何を(提供価値)、どのように提供し(独自性)、どんな未来へ導くのか(ベネフィット)」という要素を盛り込み、一貫したストーリーとして表現します。これは、必ずしも公開するものではありませんが、あなた自身の活動のブレない軸となります。

例えば、先ほどの「海外展開を目指す中小企業に伴走するコンサルタント」であれば、以下のようなコンセプトが考えられます。

- コンセプト例: 「日本の優れた技術を持つ中小企業が、言葉や文化の壁を乗り越え、世界市場で堂々と輝く未来を実現する。そのために、机上の空論ではない、現場に根ざした実践的なノウハウと情熱で、最初の一歩から契約成立まで伴走し続ける戦略的パートナーとなる。」

このコンセプトがあることで、情報発信の内容やクライアントへの接し方など、すべての行動に一貫性が生まれます。

そして、このブランドコンセプトのエッセンスを凝縮し、顧客が覚えやすく、口ずさみやすい形にしたものがキャッチコピーです。キャッチコピーは、Webサイトのトップページ、名刺、SNSのプロフィールなど、あらゆる場所であなたの「肩書き」として機能します。

優れたキャッチコピーを作成するためのポイントは以下の通りです。

- ターゲットを明確にする: 「経営者向け」よりも「従業員30名の企業の二代目経営者向け」の方が響きます。

- 提供するベネフィット(便益)を入れる: 「コンサルティングします」ではなく、「売上を1.5倍にする」といった、顧客が得られる未来を提示します。

- 専門性・独自性を打ち出す: 「〇〇専門」「〇〇特化」「〇〇メソッド」といった言葉で、他との違いを明確にします。

- 数字を入れる: 「多くの企業を支援」よりも「100社以上のV字回復を実現」の方が具体的で信頼性が高まります。

- ポジティブで記憶に残りやすい言葉を選ぶ: 難解な言葉は避け、直感的で分かりやすい表現を心がけます。

【悪いキャッチコピーの例】

- 企業の課題解決を支援する経営コンサルタント(→ 曖昧で誰のことか分からない)

- DXによる業務改革コンサルティング(→ 手段が先行し、ベネフィットが不明)

【良いキャッチコピーの例】

- 町の工場の利益を2倍にする、IoT導入専門コンサルタント

- 元リクルート役員が教える、採用に悩むITベンチャーのための組織作りパートナー

- 1,000人以上の前で話したプロが直伝!経営者のための「伝わる」話し方コンサルタント

キャッチコピーは一度作ったら終わりではありません。ビジネスのステージや市場の変化に合わせて、常によりシャープなものへと磨き上げていくことが重要です。あなたという存在を一言で表す最高の言葉を見つけ出し、自信を持って発信していきましょう。

⑤ 実績やスキルがわかるポートフォリオを準備する

ブランドコンセプトやキャッチコピーで「私はこんな専門家です」と宣言したら、次はその宣言を裏付ける「証拠」を提示する必要があります。その最も強力な証拠となるのが、あなたの実績やスキルを具体的にまとめた「ポートフォリオ」です。

コンサルタントにとってのポートフォリオは、単なる職務経歴書の延長ではありません。それは、あなたが過去にどのような価値を提供し、クライアントにどのような成功をもたらしたかを示す「価値提案の証明書」です。見込み客はポートフォリオを見ることで、「この人に頼めば、自分の会社もこのように成功できるかもしれない」と具体的にイメージできるようになります。

質の高いポートフォリオを作成するためには、以下の要素を盛り込むことが不可欠です。特に、クライアントとの守秘義務契約には細心の注意を払い、公開可能な範囲で具体的に記述することが求められます。

| ポートフォリオに盛り込むべき項目 | 記述のポイント |

|---|---|

| プロジェクト概要 | クライアントの業種、規模、プロジェクトの期間などを簡潔に説明します。(例:「中堅食品メーカーにおける新商品開発プロジェクト(6ヶ月)」) |

| クライアントが抱えていた課題 | プロジェクト開始前の具体的な問題点を記述します。「売上が低迷していた」ではなく、「主力商品の売上が前年比20%減少し、若者向けのヒット商品が生まれていなかった」のように具体的に書きます。 |

| あなたの役割と目標 | プロジェクトにおけるあなたのポジションと、何を達成することを求められていたかを明確にします。(例:「プロジェクトマネージャーとして、3ヶ月以内のコンセプト策定と半年後のテストマーケティング開始を目標とした」) |

| 具体的なアクション | 課題解決のために、あなたが「具体的に何を行ったか」を詳細に記述します。ここが最も重要な部分です。市場調査、競合分析、社内ワークショップの開催、プロトタイプの開発支援など、あなたの思考プロセスや行動が伝わるように書きます。 |

| 成果・実績(定量的・定性的) | あなたのアクションがもたらした結果を、可能な限り数値で示します。これが最も説得力を持つ部分です。(例:売上〇%向上、コスト〇%削減、リード獲得数〇倍、顧客満足度〇ポイント改善など)。数値化が難しい場合は、「若手社員中心のプロジェクトチームが自走できるようになり、社内に活気が生まれた」といった定性的な成果も記載します。 |

| 使用したスキル・ツール | プロジェクトで活用した専門スキル(例:ファイナンスモデリング、デザイン思考、アジャイル開発)やツール(例:Tableau, Salesforce)を記載します。 |

【実績の示し方の注意点】

クライアント名や具体的な商品名を出せない場合も多いでしょう。その際は、「大手総合商社」「首都圏で10店舗を展開する飲食店」のように、業界や規模がわかる形で表現します。成果についても、「新商品の売上が計画比150%を達成」「業務プロセス改善により、年間〇〇万円のコスト削減効果」のように、具体的な数値をぼかしつつもインパクトが伝わるように工夫します。

このポートフォリオは、Webサイトに専用ページを設けて公開する、提案書に添付する、商談の際に提示するなど、様々な場面で活用できます。実績は、雄弁にあなたの価値を物語ります。過去の成功を丁寧に言語化し、未来のクライアントへの信頼の礎としましょう。

⑥ 情報発信の媒体を選び継続的に発信する

ブランドの核が固まり、それを裏付ける実績も整理できたら、いよいよそのブランドを世の中に広く知らしめるための「情報発信」のフェーズに入ります。どれだけ素晴らしいブランドコンセプトや実績があっても、それが誰にも知られなければ存在しないのと同じです。継続的な情報発信こそが、ブランドに命を吹き込み、顧客との接点を生み出すエンジンとなります。

ここで重要なのは、「やみくもに全ての媒体に手を出す」のではなく、「戦略的に媒体を選ぶ」ことです。その選択基準は、ステップ②で設定した「ペルソナ」です。あなたの届けたい相手(ペルソナ)は、普段どこで、どのように情報を集めているのでしょうか? その場所に、あなたの情報を届けるのが最も効率的です。

主な情報発信媒体とその特徴は以下の通りです。

| 媒体 | 特徴 | コンサルタントの活用法 |

|---|---|---|

| ブログ/オウンドメディア | ストック型。専門知識を体系的に発信できる。SEOにより検索からの流入が見込める。信頼性と専門性の基盤となる。 | ペルソナの悩みを解決するノウハウ記事、事例研究、業界の動向解説などを定期的に投稿する。 |

| SNS (X, Facebook, LinkedInなど) | フロー型。リアルタイム性が高く、拡散力がある。ターゲットと気軽にコミュニケーションが取れる。関係構築と認知拡大に適している。 | 専門分野に関するTips、ニュースへのコメント、セミナー告知、ブログ更新の通知などを発信する。 |

| 動画 (YouTubeなど) | 映像と音声で、より多くの情報を伝えられる。人柄や雰囲気が伝わりやすく、親近感と信頼感の醸成に効果的。 | 専門知識の解説動画、セミナーのダイジェスト、クライアント(許可を得た上で)へのインタビューなどを配信する。 |

| メールマガジン/LINE | 許可を得た見込み客に直接情報を届けられる。クローズドな関係性で、より深い情報や限定オファーを提供できる。 | ブログやSNSで集めたリストに対して、より専門的なコラムやセミナーの先行案内などを配信する。 |

| 書籍出版 | 権威性の象徴。専門家としての地位を不動のものにする。メディア露出や講演依頼に繋がりやすい。 | 商業出版を目指す、あるいはKindleなどで電子書籍を出版し、ノウハウを体系的にまとめる。 |

これらの媒体を、それぞれの特性を理解した上で、戦略的に組み合わせることが重要です。例えば、

- ブログで専門知識の土台を築き、SEOで見込み客を集める。

- SNSでブログ記事をシェアし、日々の活動や人柄を発信してフォロワーとの関係を深める。

- ブログやSNSからメールマガジンに登録してもらい、よりコアなファンを育成し、セミナーや個別相談に誘導する。

そして、情報発信において最も重要な心構えは「継続すること」です。ブランディングは短距離走ではなく、マラソンです。最初の数ヶ月は目に見える反応がなくても、諦めずに質の高い情報を発信し続けることで、徐々に信頼が蓄積され、ある時点から急激に成果が出始めます。週に1本のブログ記事、毎日1回のSNS投稿など、自分のできる範囲で無理のない計画を立て、それを着実に実行することが、成功への唯一の道です。

⑦ プロフィール写真や資料のデザインに一貫性を持たせる

ブランディングの最後の仕上げとして、非常に重要でありながら見落とされがちなのが「ビジュアルの一貫性」です。人間は情報の大部分を視覚から得ています。そのため、あなたの発信するメッセージやコンテンツがどれだけ素晴らしくても、その「見た目」が与える印象がちぐはぐであれば、ブランドイメージは曖昧になり、顧客の記憶に残りづらくなります。

ビジュアルブランディングとは、あなたのブランドコンセプトを視覚言語に翻訳し、すべてのタッチポイントで統一感のあるイメージを演出することです。これにより、プロフェッショナルな印象を与え、信頼性を高め、ブランドの認知を加速させることができます。

特に以下の3つの要素は、意識的に統一を図りましょう。

- プロフィール写真

コンサルタントにとって、プロフィール写真は「顔」そのものです。Webサイト、SNS、名刺、セミナー資料など、あらゆる場所で使われる最も重要なビジュアル要素と言えます。ケチらずにプロのフォトグラファーに撮影を依頼しましょう。どのような印象を与えたいかに合わせて、撮影のコンセプトを決めます。- 信頼感・誠実さ: 落ち着いた色合いのスーツやジャケットを着用し、真摯な表情で。

- 親しみやすさ・柔軟性: 少しカジュアルな服装で、自然な笑顔を。

- 革新性・リーダーシップ: ポーズや背景に工夫を凝らし、シャープで先進的な印象を。

スナップ写真や自撮り写真は、プロフェッショナルなイメージを損なう可能性があるため、避けるのが賢明です。

- デザイン要素(カラー、フォント、ロゴ)

あなたのブランドを象徴する「ブランドカラー」と「ブランドフォント」を決定しましょう。- カラー: 色は感情に直接訴えかけます。青は信頼・知性、緑は安心・成長、赤は情熱・リーダーシップといったように、与えたいイメージに合わせてメインカラーとアクセントカラーを2〜3色選びます。

- フォント: フォントもブランドの個性を表現します。明朝体は伝統的・格調高い印象、ゴシック体はモダン・力強い印象を与えます。読みやすさを最優先しつつ、ブランドイメージに合ったフォントを選びましょう。

可能であれば、シンプルなロゴを作成するのも有効です。これらの要素を、Webサイト、名刺、提案資料、SNSの投稿画像など、すべての制作物で統一して使用します。

- 資料のフォーマット

クライアントに提出する提案書や報告書、セミナーで使用するスライドなどの資料も、重要なブランド表現の場です。毎回フォーマットが異なると、素人っぽい印象を与えてしまいます。- ロゴの配置場所

- ヘッダー・フッターのデザイン

- 見出しや本文のフォントサイズとスタイル

- グラフや図の表現スタイル

これらのルールを定めた「テンプレート」を作成し、常にそのテンプレートを使って資料を作成するようにしましょう。これにより、資料の品質が安定し、一貫したプロフェッショナルなイメージを顧客に与えることができます。

ビジュアルの一貫性は、細部に宿る神です。言葉で語るブランドストーリーを、視覚情報が力強く補強し、顧客の潜在意識にあなたのブランドを深く刻み込むのです。

ブランディングを加速させる具体的な情報発信の方法

ブランドの基盤を築いたら、次はそのブランド価値を広く、深く、そして継続的に伝えていくための具体的なアクションが求められます。ここでは、コンサルタントが専門家としての地位を確立し、ブランディングを加速させるための効果的な情報発信の方法を5つ、さらに深掘りして解説します。

ブログやオウンドメディアで専門知識を発信する

ブログや自身で運営するオウンドメディアは、コンサルタントのブランディング戦略における「本丸」とも言える存在です。SNSが瞬間的な話題性や交流を得意とする「フロー型」のメディアであるのに対し、ブログは一度作成したコンテンツがインターネット上に蓄積され、長期的に価値を生み出し続ける「ストック型」のメディアです。

ブログがブランディングの核となる最大の理由は、その「資産性」にあります。 質の高い記事は、時間が経っても検索エンジン経由で読まれ続け、24時間365日、あなたの代わりに潜在顧客へアプローチしてくれる優秀な営業担当者となります。

効果的なブログ運営のためのポイントは以下の通りです。

- コンテンツの質を最優先する: 読者の課題解決に徹底的に貢献する、質の高いコンテンツを作成することが大前提です。「この記事を読めば、〇〇の悩みは解決する」と言い切れるレベルを目指しましょう。表面的な情報の羅列ではなく、あなた自身の経験に基づく独自の視点や分析、具体的なノウハウを盛り込むことで、他との差別化を図ります。

- SEO(検索エンジン最適化)を意識する: ペルソナがどのようなキーワードで検索するかを予測し、そのキーワードをタイトルや見出し、本文に適切に含めることで、検索結果の上位表示を目指します。これにより、広告費をかけずに安定したアクセスを獲得できます。

- 発信するコンテンツの種類: 発信する内容は、ペルソナの課題や関心に合わせて多角的に展開しましょう。

- ノウハウ記事: 「〇〇を成功させるための5つのステップ」など、具体的な手順や方法を解説する。

- 事例解説記事: (守秘義務に配慮しつつ)過去の支援事例を一般化し、「このような課題は、こうすれば解決できる」という成功パターンを示す。

- 業界動向・考察記事: 最新のニュースやトレンドを分析し、専門家としての未来予測や洞察を示す。

- Q&A記事: 顧客からよく受ける質問に、ブログ上で丁寧に回答する。

- 更新頻度と継続性: 最初は週に1本など、無理のないペースで構いません。重要なのは、定期的に更新を続け、メディアを育てていくことです。コンテンツが蓄積されるほど、サイト全体の専門性が高まり、SEO評価も向上していきます。

ブログは、あなたの専門知識と思考の深さを証明する最も効果的な場所です。ここで発信される質の高い情報が信頼の土台となり、あらゆるビジネスチャンスの起点となるのです。

SNSでターゲットとコミュニケーションをとる

SNSは、ブログやオウンドメディアで築いた専門性という「静」のブランドイメージに、「動」の要素、つまりリアルタイム性、人間味、そしてコミュニティとの繋がりを加えてくれる強力なツールです。コンサルタントがSNSを活用する目的は、単に情報を一方的に流すことではなく、ターゲットとなる顧客や業界関係者と双方向のコミュニケーションを図り、信頼関係を構築することにあります。

どのSNSを選ぶかは、あなたのペルソナやブランドイメージによって異なりますが、ここでは特にビジネス活用に適した代表的なSNSを紹介します。

ビジネス特化型のSNS:LinkedIn

LinkedInは、全世界で数億人以上のユーザーを持つ、世界最大級のビジネス特化型SNSです。実名での登録が基本で、ユーザーは学歴や職歴を詳細に公開しているため、他のSNSに比べて信頼性が高く、プロフェッショナルなネットワーキングに適しています。

【LinkedInの活用法】

- 専門的な記事の投稿: ブログで書いたような専門性の高い記事をLinkedIn上でも公開(またはリンクをシェア)することで、業界関係者の目に留まりやすくなります。

- 業界ニュースへのコメント: 関連分野のニュースや他者の投稿に対して、専門家としての見解をコメントすることで、自身の知見をアピールできます。

- ターゲット企業へのアプローチ: 役職や業種でユーザーを検索できるため、アプローチしたい企業のキーパーソンを特定し、直接メッセージを送ることも可能です。(ただし、売り込み色の強いメッセージは敬遠されるため、まずは有益な情報提供から入るのがマナーです)

- リコメンデーション(推薦文): 過去のクライアントや同僚から推薦文を書いてもらうことで、第三者からの客観的な評価を示し、信頼性を高めることができます。

信頼性や拡散力が高いSNS:X(旧Twitter), Facebook

X(旧Twitter)は、その速報性と拡散力が最大の特徴です。140文字(日本語)という短い文章で、気軽に情報を発信できるため、日々の気づきや専門分野に関する短いTips、業界ニュースへの即時的なコメントなどを投稿するのに適しています。ハッシュタグを効果的に使うことで、興味関心の近いユーザーに情報を届けることができます。リツイートによる情報の拡散が期待でき、認知度を飛躍的に高めるポテンシャルを秘めています。

Facebookは、実名登録制であることから信頼性が高く、比較的年齢層の高いユーザーや経営者層にも利用者が多いのが特徴です。Xよりも長文の投稿が許容されるため、ブログ記事ほどではないものの、ある程度まとまった考察やオピニオンを発信するのに向いています。また、限定されたメンバーで交流できる「Facebookグループ」機能を活用し、特定のテーマに関心のある人々を集めたコミュニティを運営することも、強力なブランディング手法となります。

これらのSNSを効果的に活用する共通の秘訣は、「GIVE(与える)の精神」です。自分の宣伝ばかりするのではなく、まずはフォロワーにとって有益な情報を惜しみなく提供し、他者の投稿に積極的に「いいね!」やコメントをするなど、コミュニティへの貢献を心がけましょう。その誠実な姿勢が、やがて信頼となってあなたに還ってくるのです。

書籍を出版して権威性を示す

数ある情報発信手法の中でも、「著者」という肩書きがもたらす権威性は絶大です。書籍を出版することは、あなたの知識やノウハウが体系化され、第三者(出版社)のお墨付きを得たものであることを社会的に証明する行為に他なりません。これにより、あなたの専門家としてのブランドは一気に確立され、他のコンサルタントとは一線を画す存在として認識されるようになります。

書籍出版には、主に「商業出版」と「電子書籍(自己出版)」の2つのルートがあります。

| 比較項目 | 商業出版 | 電子書籍(Kindleなど) |

|---|---|---|

| 特徴 | 出版社が費用を負担。企画が通るハードルが高いが、社会的信用度・権威性は非常に高い。 | 自分で費用を負担(または無料で)出版できる。手軽に始められるが、権威性は商業出版に劣る。 |

| メリット | ・全国の書店に並ぶ可能性がある ・プロの編集者や校正者のサポートが受けられる ・出版社による宣伝・販促が期待できる | ・誰でも「著者」になれる ・出版までのスピードが速い ・印税率が高い |

| デメリット | ・企画採用のハードルが高い ・出版までに時間がかかる ・印税率は比較的低い | ・品質(編集・デザイン)は自己責任 ・宣伝・販促は自分で行う必要がある ・玉石混交のため、ブランド価値に繋がりにくい場合も |

| 向いている人 | 既に一定の実績や知名度があり、ブランドを決定的なものにしたい人。 | まずは「著者」という実績を作りたい人。ニッチなテーマでノウハウを届けたい人。 |

出版を実現することで、以下のような好循環が生まれます。

- 「著者」という肩書きにより、案件の単価が上がり、高付加価値のコンサルティングが提供しやすくなります。

- メディアが専門家を探す際、「その分野の本を書いている人」は最初の候補になります。テレビや雑誌からの取材依頼が格段に増えるでしょう。

- セミナーや講演会に呼ばれる際も、「ベストセラー作家」といった紹介がされ、登壇の機会と影響力が増大します。

商業出版を目指すのであれば、まずはブログやSNSで質の高い情報を発信し続け、編集者の目に留まるのを待つか、出版企画書を練り上げて出版社に持ち込むといったアプローチが必要です。電子書籍であれば、ブログで人気のあった記事を再編集して一冊にまとめるなど、比較的すぐに取り組むことが可能です。いずれの方法にせよ、書籍はあなたの知識と経験を結集させた、強力なブランド資産となるでしょう。

セミナーや講演会に登壇する

セミナーや講演会への登壇は、あなたの専門性と人柄を、多くの見込み客に対して直接的かつ効率的にアピールできる絶好の機会です。Web上のテキストや動画だけでは伝わりきらない、あなたの熱意、思考のスピード、そして場の空気を掴む力などをライブで示すことで、参加者との間に強い信頼関係を築くことができます。

セミナーには、大きく分けて「自主開催セミナー」と「招待登壇」の2種類があります。

- 自主開催セミナー: 自分でテーマを決め、集客し、開催するセミナーです。最初は数人規模の小さな勉強会からでも構いません。ブログやSNS、メールマガジンで告知し、参加者を集めます。参加費を無料または低価格に設定すれば、見込み客との最初の接点として非常に有効です。

- 招待登壇: 商工会議所、業界団体、企業、カンファレンス主催者などから依頼を受けて登壇するケースです。これは、あなたの専門性が外部から認められている証拠であり、ブランド価値を大きく高めます。

セミナーや講演会がブランディングに効果的な理由は以下の通りです。

- 専門性のライブ証明: 準備された原稿を読むだけでなく、参加者からの鋭い質問にその場で的確に答えることで、あなたの知識の深さと応用力を示すことができます。

- 信頼関係の構築: 参加者は、1〜2時間というまとまった時間、あなたの話に集中します。これにより、単純接触効果が強く働き、強い親近感と信頼感が生まれます。セミナー後の名刺交換や懇親会は、個別案件に繋がる重要な機会です。

- コンテンツの再利用: セミナーの様子を録画し、編集してYouTubeにアップしたり、内容をまとめてブログ記事にしたりすることで、一つのセミナーから複数のコンテンツを生み出す「コンテンツの二次利用」が可能です。

登壇機会を得るためには、やはり日頃からの情報発信が不可欠です。「〇〇のテーマで話せる専門家」として認知されるよう、プロフィールやブログで登壇可能なテーマを明記しておくことも有効です。また、他のコンサルタントと共同でセミナーを開催するのも、互いの顧客リストにアプローチできるため効果的な戦略です。

メディアへの露出を狙う

テレビ、新聞、雑誌、有力なWebメディアといった第三者メディアに取り上げられることは、あなたのブランドの信頼性と権威性を飛躍的に高めます。自分で「私は専門家です」と語るよりも、客観的な立場であるメディアから「この人は専門家です」と紹介される方が、はるかに強い説得力を持つからです。

メディア露出と聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、戦略的にアプローチすることで、その可能性は高められます。

- プレスリリースの活用: 新しいサービスの開始、調査レポートの発表、書籍の出版、セミナーの開催といったニュース性のある出来事があった際には、プレスリリースを作成し、関連メディアの記者や編集者に送付します。最近では、Web上で手軽にプレスリリースを配信できるサービスも多数存在します。

- メディア関係者との関係構築: 記者や編集者は、常に新しいニュースのネタや、コメントをくれる専門家を探しています。SNSなどでメディア関係者をフォローし、彼らの関心事を把握したり、有益な情報を提供したりすることで、いざという時に思い出してもらえる関係を築いておくと良いでしょう。

- 専門家としてのコメント提供: メディアは、時事的なニュースに対して専門家のコメントを求めることがよくあります。「〇〇(あなたの専門分野)の専門家として、このニュースについて解説できます」とSNSで発信したり、記者に直接売り込んだりすることで、小さな露出の機会を掴める場合があります。一度でもメディアに名前が載れば、それが実績となり、次の依頼に繋がりやすくなります。

- 寄稿・連載: あなたの専門分野に合致するWebメディアに、記事の寄稿を提案するのも有効な手段です。質の高い記事を無償または安価で提供することで、そのメディアの読者層に広くあなたの名前と専門性をアピールできます。

メディア露出は、狙ってすぐに実現するものではないかもしれませんが、常にアンテナを張り、チャンスを掴むための準備をしておくことが重要です。一つひとつの小さな露出が積み重なり、やがてあなたのブランドを社会的なものへと押し上げてくれるでしょう。

ブランディングに役立つおすすめツール

コンサルタントのブランディング活動を効率的かつ効果的に進めるためには、適切なツールを活用することが不可欠です。ここでは、特に情報発信の拠点となるWebサイトの構築と、ビジュアルブランディングを支えるデザイン制作において、多くのプロフェッショナルに支持されている定番ツールを2つ紹介します。

Webサイト構築:WordPress

WordPress(ワードプレス)は、世界中のWebサイトの約43%を構築していると言われる、圧倒的なシェアを誇るCMS(コンテンツ・マネジメント・システム)です。(参照:W3Techs)コンサルタントが自身のブランドを発信する拠点としてWebサイトを構築する際に、WordPressは最もおすすめできる選択肢の一つです。

【WordPressがコンサルタントに適している理由】

- 圧倒的なカスタマイズ性と拡張性:

WordPressには、「テーマ」と呼ばれるデザインのテンプレートと、「プラグイン」と呼ばれる拡張機能が、世界中の開発者によって無数に提供されています。これにより、プログラミングの専門知識がなくても、ブログ機能はもちろん、ポートフォリオ紹介ページ、セミナー告知・申込フォーム、問い合わせフォーム、会員制サイトなど、コンサルタントのビジネスに必要なあらゆる機能を実装できます。最初はシンプルな構成で始め、ビジネスの成長に合わせて機能を拡張していくことが容易です。 - SEO(検索エンジン最適化)に強い構造:

WordPress自体が検索エンジンに評価されやすい構造で作られている上に、SEO対策を強化するための優れたプラグイン(例えば「Yoast SEO」や「All in One SEO Pack」など)が豊富にあります。これらを活用することで、専門家でなくても効果的なSEO施策を行い、検索エンジンからの集客を最大化することが可能です。 - 情報発信(ブログ運営)のしやすさ:

もともとブログ作成ツールとして発展してきた経緯もあり、直感的なエディターで誰でも簡単に記事の作成・更新ができます。これにより、専門知識の発信というブランディングの核となる活動を、ストレスなく継続的に行うことができます。 - 所有権とデータの自由:

特定のプラットフォーム(例:Amebaブログやnote)に依存するのではなく、自分でサーバーを契約してWordPressを設置するため、作成したWebサイトやコンテンツは完全にあなた自身の資産となります。プラットフォームの規約変更やサービス終了といった外部要因に左右されるリスクがありません。

【導入にあたって】

WordPressのソフトウェア自体は無料ですが、Webサイトを公開するためには、別途「レンタルサーバー」の契約と「独自ドメイン」の取得が必要です。これらは合わせて年間1万円〜2万円程度の費用がかかりますが、自身のブランドを確立するための投資と考えれば、非常にコストパフォーマンスの高い選択と言えるでしょう。(参照:WordPress.org 公式サイト)

デザイン制作:Canva

Canva(キャンバ)は、デザインの専門知識がない人でも、プロ並みのクオリティのデザインを直感的な操作で作成できるオンラインのデザインツールです。オーストラリアで生まれ、今や世界中で数多くのユーザーに利用されています。コンサルタントがビジュアルブランディングを実践する上で、これほど強力な味方となるツールは他にないでしょう。

【コンサルタントのCanva活用シーン】

- SNS投稿用の画像制作: XやFacebook、Instagramなどに投稿する際、テキストだけでなく視覚的に訴える画像を加えることで、エンゲージメント(反応率)は格段に向上します。Canvaには各SNSの推奨サイズに最適化された、おしゃれなテンプレートが豊富に用意されています。

- ブログのアイキャッチ画像: 読者が記事を読むかどうかを判断する上で、アイキャッチ画像は非常に重要です。記事の内容を象徴する魅力的な画像を、Canvaで簡単に作成できます。

- プレゼンテーション資料(スライド): セミナーやクライアントへの提案で使用するスライドも、Canvaの豊富なテンプレートを使えば、統一感のあるプロフェッショナルなデザインに仕上げることができます。

- 名刺・チラシのデザイン: 自身の名刺や、セミナーで配布するチラシなども、Canva上でデザインし、そのまま印刷サービスに発注することも可能です。

- YouTubeのサムネイル画像: 動画コンテンツを配信する際、クリック率を大きく左右するサムネイル画像も、目を引くデザインで作成できます。

【Canvaのプラン比較】

Canvaには無料プランと、より高機能な有料プラン(Canva Proなど)があります。

| プラン | 無料プラン | Canva Pro(有料プラン) |

|---|---|---|

| 主な機能 | ・25万点以上の無料テンプレート ・100種類以上のデザインタイプ ・数多くの無料の写真とグラフィック | ・無料プランの全機能に加え、1億点以上のプレミアムストック写真、動画、オーディオ、グラフィックが使い放題 ・ブランドキット機能(ロゴ、ブランドカラー、フォントを登録し、デザインに一括適用できる) ・背景リムーバ(ワンクリックで写真の背景を削除) ・マジックリサイズ(デザインを瞬時に別のサイズに変換) |

| 料金 | 無料 | 月額または年額の利用料が必要(料金は公式サイトで要確認) |

| おすすめ | まずはCanvaを試してみたい方。基本的なデザイン作成には十分。 | ブランディングを本格的に行いたいコンサルタント。ブランドキット機能でデザインの一貫性を保つ作業が劇的に効率化する。 |

(参照:Canva公式サイト)

最初は無料プランから始め、必要に応じて有料プランにアップグレードするのがおすすめです。Canvaを使いこなすことで、デザイン業務を外注することなく、コストを抑えながら高品質なビジュアルをスピーディーに作成でき、ブランディング活動を大きく加速させることができます。

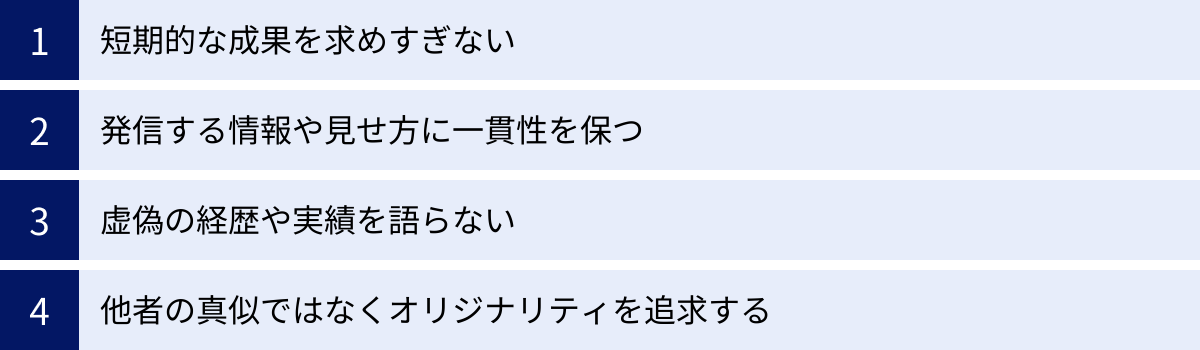

コンサルタントのブランディングで失敗しないための注意点

コンサルタントのブランディングは、正しく行えば絶大な効果を発揮しますが、一歩間違えると時間と労力を無駄にするだけでなく、かえって信頼を損なう結果にもなりかねません。ここでは、ブランディングの道のりで陥りがちな罠を避け、着実に成功へと向かうための4つの重要な注意点を解説します。

短期的な成果を求めすぎない

ブランディングに取り組む多くの人が最初にぶつかる壁が、「成果がすぐに出ない」という焦りです。ブログを数本書き、SNSで発信を始めても、最初の数ヶ月は問い合わせが一件も来ない、フォロワーもほとんど増えない、といった状況はごく普通に起こりえます。

ここで「このやり方は間違っているのかもしれない」と焦り、方向性を頻繁に変えたり、発信をやめてしまったりするのが、最もよくある失敗パターンです。

ブランDEールディングとは、種をまき、水をやり、じっくりと育てていく農耕のようなものです。すぐに収穫できるものではありません。信頼という名の作物が育ち、実を結ぶまでには、最低でも半年から1年、場合によってはそれ以上の時間が必要です。

短期的な成果(今月の売上)を追い求める活動と、長期的な資産(ブランド)を築く活動は、性質が全く異なります。この2つを混同せず、「ブランディングは未来への投資である」と割り切ることが重要です。

目先の反応の有無に一喜一憂せず、自分が定めたコンセプトと戦略を信じて、質の高い情報発信を淡々と継続する。その地道な積み重ねが、やがて競合には真似できない強固なブランドという「複利効果」を生み出します。成功するコンサルタントは、結果を急がず、プロセスを信じ続けることができる人です。

発信する情報や見せ方に一貫性を保つ

ブランディングの要諦は「一貫性」にあります。顧客の心の中に、あなたというブランドの明確なイメージを植え付けるためには、発信するメッセージやビジュアル、振る舞いにブレがないことが絶対条件です。

しかし、ブランディングの過程で、以下のような一貫性を欠いた行動を取ってしまうことがあります。

- 「やはり大企業向けの方が儲かるかもしれない」と、ターゲットを安易に変更する。

- 流行りのテーマに飛びつき、本来の専門分野とは関係のない情報を発信する。

- Webサイトはフォーマルな印象なのに、SNSでは過度に砕けた口調で投稿する。

- 資料ごとにロゴの色やフォントがバラバラになっている。

このような一貫性のない行動は、顧客を混乱させ、「この人は一体、何の専門家なのだろう?」「言うことがコロコロ変わって信用できない」という不信感に繋がります。結果として、どんなブランドイメージも定着せず、すべてが中途半端に終わってしまいます。

これを防ぐためには、戦略策定の段階で定めた「自己分析の結果」「ペルソナ」「ポジショニング」「ブランドコンセプト」に常に立ち返ることが重要です。新しい情報発信を行う際には、「これは自分のブランドコンセプトに合致しているか?」「このメッセージはペルソナに響くか?」と自問自答する癖をつけましょう。

また、前述したように、使用する色、フォント、ロゴ、文章のトーン&マナーなどを定めた自分だけの「ブランド・ガイドライン」を作成しておくことも非常に有効です。このガイドラインに従ってすべてのクリエイティブを制作することで、意識せずとも一貫性を保つことができます。ブランドとは、繰り返し伝えられる一貫したメッセージによって、初めて形作られるのです。

虚偽の経歴や実績を語らない

自分をより大きく、より有能に見せたいという気持ちは、誰にでもあるかもしれません。しかし、ブランディングにおいて、経歴や実績を偽る、あるいは過度に誇張することは、自らのキャリアを破壊する最も危険な行為です。

コンサルタントという職業は、クライアントからの「信頼」がすべての基盤です。その信頼は、誠実さの上に成り立っています。

- 「〇〇社で役員を務めていた」(実際は課長クラスだった)

- 「10億円のコスト削減を実現した」(実際はプロジェクトの一員だっただけで、自分の貢献度は低い)

- 「〇〇大学を卒業」(実際は中退している)

このような嘘は、いつか必ず露見します。そして、一度嘘が発覚すれば、これまで築き上げてきた信頼は一瞬にして崩れ去ります。SNSやインターネットが発達した現代では、情報の検証は容易であり、一度失った信頼を取り戻すことはほぼ不可能です。業界内で悪評が広まり、再起不能になるケースも少なくありません。

ブランディングとは、等身大の自分を偽ることではありません。ありのままの自分の中から、輝く強みや価値を見つけ出し、それを誠実に、かつ魅力的に伝える技術です。実績がまだ少ないのであれば、正直にそのことを認めた上で、「これからの成長に期待してください」という姿勢や、学習意欲の高さ、情熱といった別の価値をアピールするべきです。

守秘義務などで具体的な実績を語れない場合も、嘘をつくのではなく、「〇〇業界のリーディングカンパニーにおいて」「〇〇という課題解決に貢献」といったように、許される範囲で誠実に表現する工夫が求められます。誠実さこそが、長期的に愛され、信頼されるブランドの最も重要な土台なのです。

他者の真似ではなくオリジナリティを追求する

ブランディングを始めると、同じ業界で成功しているコンサルタントの存在が気になり始めるでしょう。彼らのWebサイトや情報発信の仕方を参考にすることは、非常に有益な学習となります。しかし、「参考にする」ことと「模倣する」ことは全く違います。

成功者のやり方をそっくりそのまま真似しても、あなたは永遠に「二番煎じ」や「〇〇さんの劣化コピー」という評価から逃れることはできません。顧客は、本物と偽物がいれば、必ず本物を選びます。模倣から生まれたブランドに、本物以上の価値が宿ることは決してありません。

競合分析の目的は、あくまで市場の構造を理解し、他者との「違い」を見つけ、自分だけの独自のポジションを確立することです。成功者の戦略を分解し、「なぜこの人は成功しているのか?」という本質を学び取ることは重要ですが、最終的に打ち出すべきは、あなた自身の言葉、あなた自身の価値観、あなた自身の経験に基づいた、唯一無二のオリジナリティです。

- 成功者のAさんが「〇〇」という切り口で発信しているなら、自分はAさんがカバーできていない「△△」という側面から発信してみよう。

- Aさんの強みが「理論的な分析力」なら、自分の強みである「現場での泥臭い実行力」を掛け合わせてみよう。

このように、他者との比較の中から、自分だけのユニークな提供価値(Unique Value Proposition)を見つけ出す作業が不可欠です。

あなたのこれまでの人生経験、成功も失敗も含めたキャリア、そして独自の価値観。それらを掛け合わせたところに、誰にも真似できないあなたのオリジナリティが眠っています。他者を追いかけるのではなく、あなたという人間そのものをブランドとして磨き上げることを追求しましょう。それこそが、持続可能で、本当に価値のあるブランディングの姿なのです。

まとめ

本記事では、競争が激化する現代においてコンサルタントが選ばれ続ける存在になるための「ブランディング戦略」について、その本質から具体的な7つの実践方法、情報発信のテクニック、そして失敗しないための注意点までを網羅的に解説してきました。

コンサルタントのブランディングとは、単なる見せかけのイメージ戦略ではありません。それは、「自分は何者で、誰に、どのような独自の価値を提供できるのか」を深く掘り下げ、それを一貫性のあるメッセージと行動で示し続けることで、顧客の心の中に揺るぎない信頼と専門家としての地位を築き上げる、極めて戦略的な活動です。

ブランディングを成功させることで、コンサルタントは以下のような多くの恩恵を受けることができます。

- 無数の競合との明確な差別化

- 顧客からの深い信頼の獲得

- 価格競争からの脱却と案件単価の向上

- 問い合わせや紹介が中心となる効率的な営業体制の構築

- メディア露出や出版といった、さらなる飛躍の機会

これらのメリットは、一朝一夕で手に入るものではありません。本記事で紹介した、①自己分析から始まり、②ペルソナ設定、③競合分析、④コンセプト策定、⑤ポートフォリオ準備、⑥情報発信、⑦ビジュアル統一という7つのステップを、一つひとつ着実に、そして誠実に実行していく必要があります。

特に、ブログやSNSなどを通じた継続的な情報発信は、ブランドに命を吹き込むエンジンです。短期的な成果に一喜一憂せず、長期的な視点で価値を提供し続ける姿勢が、やがて大きな果実となって還ってきます。

もはや、コンサルタントにとってブランディングは、一部のスタープレイヤーだけのものではなく、持続的にビジネスを成長させていくための必須の生存戦略と言えるでしょう。この記事を読み終えた今が、あなたのブランド構築のスタートラインです。まずは、自分自身の強みや価値観を書き出す「自己分析」から始めてみてください。そこから始まる一歩一歩の積み重ねが、あなたを「その他大勢」から「唯一無二」の存在へと変えていくはずです。