ビジネスの世界でキャリアアップを目指す多くの人々が、その選択肢の一つとして「MBA」の取得を検討します。しかし、MBAが具体的に何を指し、どのような価値を持つのか、その実態を正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。高額な投資と多大な時間を要するからこそ、そのメリットとデメリット、そして自分にとって本当に必要な学位なのかを深く知ることが不可欠です。

この記事では、MBA(経営学修士)の基本的な概念から、プログラムで学べる具体的な内容、取得に伴うメリット・デメリット、さらには国内外のMBAプログラムにかかる費用や期間、そして卒業後のキャリアパスまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。将来のキャリアを真剣に考えるあなたの、最適な意思決定をサポートするための情報を提供します。

目次

MBA(経営学修士)とは?

MBAとは、Master of Business Administrationの略称で、日本語では「経営学修士」または「経営管理修士(専門職)」と訳されます。これは、経営学の大学院修士課程を修了した者に授与される学位であり、企業経営を科学的・論理的アプローチで捉え、実践的なリーダーシップを発揮できる人材を育成することを目的としています。

単なる学術的な研究者ではなく、経営を担うプロフェッショナルを養成するための学位であることが、他の修士号との大きな違いです。そのため、多くのMBAプログラムは、既に実務経験を持つ社会人を対象としており、理論と実践の融合を重視したカリキュラムが組まれています。

MBAの歴史は、20世紀初頭のアメリカに遡ります。産業化が急速に進む中で、経験や勘だけに頼る旧来の経営手法から脱却し、より科学的で効率的な経営管理手法が求められるようになりました。この社会的要請に応える形で、1908年にハーバード大学が世界で初めて経営大学院(ビジネススクール)を設立し、MBAプログラムを開始したのが起源とされています。

現代においてMBAが注目され続ける背景には、以下のような現代社会の変化が深く関わっています。

- グローバル化の進展: 国境を越えたビジネスが当たり前となり、多様な文化や価値観を理解し、グローバルな視点で事業を推進できるリーダーが必要とされています。海外MBAはもちろん、国内MBAでもグローバルな事例を取り扱うことが増えています。

- 技術革新の加速: AIやIoT、ビッグデータなどのテクノロジーがビジネスの在り方を根本から変えつつあります。こうした技術を理解し、新たな事業機会を創出したり、既存の事業を変革したりする能力が求められています。

- VUCA時代の到来: VUCAとは、Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、将来の予測が困難な状況を指します。このような時代においては、過去の成功体験が通用せず、複雑な問題を構造的に理解し、迅速かつ的確な意思決定を下す能力が不可欠です。MBAプログラムで学ぶ論理的思考力や問題解決能力は、まさにこのVUCA時代を乗り越えるための強力な武器となります。

MBAと他の修士号、例えば理学修士(Master of Science)や文学修士(Master of Arts)との根本的な違いは、その目的にあります。理学修士や文学修士が特定の学問分野における研究者を養成することを主眼に置くのに対し、MBAは組織を率いるリーダーや経営者を育成することを目的とした「専門職学位」です。

したがって、MBAホルダーに期待されるのは、単に知識が豊富な人材ではありません。会計、ファイナンス、マーケティングといった経営の各機能を横断的に理解し、それらを統合して組織全体の視点から最適な戦略を立案・実行できる「ジェネラリスト」としての資質です。同時に、多様なバックグラウンドを持つチームメンバーをまとめ上げ、共通の目標に向かって牽引する強力なリーダーシップも求められます。

要約すると、MBAとは、複雑化する現代のビジネス環境において、企業や組織を成功に導くための高度な経営知識、実践的なスキル、そしてリーダーシップを兼ね備えたプロフェッショナルであることを証明する学位と言えるでしょう。

MBAで学べること

MBAプログラムでは、企業経営に必要な知識を網羅的かつ体系的に学ぶことができます。その内容は、大きく分けて「コア科目(必修科目)」と「選択科目(エレクティブ)」の二つで構成されています。ここでは、MBAで具体的にどのようなことを学ぶのか、そのカリキュラムの内容と特徴的な学習方法について詳しく解説します。

多くのビジネススクールでは、1年次(またはプログラムの前半)に、経営の根幹をなすコア科目を履修します。これらは、経営者や管理職が意思決定を行う上で欠かせない共通言語であり、思考の土台となるものです。

| 科目分野 | 主な学習内容 |

|---|---|

| マーケティング | 市場分析、顧客理解、製品戦略、価格設定、プロモーション、チャネル戦略(4P/4C)、ブランディングなど、顧客に価値を提供し、その対価を得るための仕組みづくりを学びます。 |

| アカウンティング(会計) | 企業の財政状態や経営成績を数値で把握するための学問。財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)の読み方・作り方を学ぶ「財務会計」と、経営判断に役立てるための社内向け会計情報を扱う「管理会計」に分かれます。 |

| ファイナンス(財務) | 企業価値を最大化するための資金調達(コーポレート・ファイナンス)や投資判断(インベストメント)に関する理論と手法を学びます。現在価値(DCF法)の計算、資本コスト(WACC)、M&Aの評価などが含まれます。 |

| 人的資源管理(HRM) | 組織の最も重要な資産である「ヒト」を最大限に活かすための戦略。採用、育成、評価、報酬、組織文化の醸成など、モチベーションを高め、組織全体のパフォーマンスを向上させる方法を学びます。 |

| オペレーションズ・マネジメント | 製品やサービスを効率的に生産・提供するためのプロセス管理手法。サプライチェーン・マネジメント(SCM)、品質管理(TQM)、生産計画などを学び、コスト削減と顧客満足度向上を目指します。 |

| 経営戦略 | 企業が競争優位を確立し、持続的に成長するための全体的な方針を策定する学問。SWOT分析、5フォース分析、VRIO分析などのフレームワークを用い、事業環境を分析し、自社の進むべき方向を定めます。 |

| 組織行動学 | 組織内における個人、グループ、そして組織全体の行動や心理を分析します。リーダーシップ論、モチベーション理論、チームダイナミクス、組織変革などを学び、円滑で生産性の高い組織運営を目指します。 |

| 経済学 | ミクロ経済学(市場メカニズム、需要と供給)とマクロ経済学(GDP、インフレ、金融政策)の基礎を学び、ビジネスを取り巻く経済環境を理解するための視点を養います。 |

これらのコア科目を学ぶことで、これまで自身の専門分野からしか見えていなかったビジネスを、経営者と同じ多角的な視点から捉え直すことができるようになります。

プログラムの後半では、選択科目を履修し、自身の興味やキャリア目標に合わせて専門性を深めていきます。選択科目のラインナップはビジネススクールによって様々で、その学校の特色が最も表れる部分でもあります。例えば、以下のような専門分野があります。

- アントレプレナーシップ(起業): 新規事業の立ち上げ、ビジネスプランの作成、ベンチャーキャピタルからの資金調達などを学びます。

- テクノロジー・マネジメント: 技術革新をビジネスにどう結びつけるか、R&D戦略、知財戦略などを学びます。

- サステナビリティ/ESG経営: 環境・社会・ガバナンスを重視した持続可能な経営について学びます。

- ヘルスケア・マネジメント: 医療機関や製薬企業の経営に特化した内容を学びます。

- 不動産: 不動産開発、投資、ファイナンスに関する専門知識を深めます。

MBAの学習方法で最も特徴的なのが、「ケーススタディ」です。これは、実際に起きた企業の経営課題を題材としたケース(事例)を読み込み、「もし自分がその企業の経営者だったら、どのような意思決定を下すか」を議論する授業形式です。学生は事前に数十ページに及ぶケースを読み込み、問題を分析し、自分なりの解決策を準備して授業に臨みます。

授業では、教授のファシリテーションのもと、多様なバックグラウンドを持つクラスメイトたちと活発な議論を交わします。営業出身者の視点、エンジニアの視点、財務の専門家の視点など、自分一人では決して気づけなかった多角的な意見に触れることで、思考の幅と深さが格段に広がります。 正解のない問題に対して、論理的根拠に基づき自らの意見を主張し、他者を説得する訓練は、実践的な問題解決能力とコミュニケーション能力を飛躍的に高めます。

その他にも、グループワーク、プレゼンテーション、ビジネスシミュレーションゲーム、企業と連携して実際の経営課題に取り組むフィールドスタディなど、アウトプットを重視した実践的な学習機会が豊富に用意されています。MBAは、単に知識をインプットする場ではなく、学んだ理論を現実の複雑な課題に応用し、アウトプットする能力を徹底的に鍛える場なのです。

MBAを取得する5つのメリット

MBAの取得は、決して簡単な道のりではありません。しかし、多くのビジネスパーソンが時間と費用を投資してでも目指すのには、それを上回る大きなメリットがあるからです。ここでは、MBAを取得することで得られる代表的な5つのメリットについて、具体的に解説します。

① 経営に関する知識を体系的に学べる

多くのビジネスパーソンは、日々の業務を通じて特定の分野(例えば、営業、開発、経理など)における専門知識やスキルを深めています。しかし、その知識は断片的になりがちで、企業経営の全体像を把握するのは難しいものです。

MBAの最大のメリットの一つは、マーケティング、ファイナンス、会計、人事、戦略といった経営の主要な機能を網羅的かつ体系的に学べる点にあります。これにより、これまで自分の専門領域の視点でしか見ることのできなかった事象を、経営全体の文脈の中で捉え直すことができます。

例えば、営業担当者がマーケティング戦略や財務諸表の知識を持つことで、単に製品を売るだけでなく、「どの市場で」「どのような価格で」「どれくらいの利益を見込んで」売るべきかという、より高い視座での提案が可能になります。また、エンジニアが経営戦略を理解すれば、自社の技術をどのように事業の競争優位性に結びつけるかを考えながら開発に取り組むことができます。

このように、各経営機能が互いにどう関連し合い、組織全体のパフォーマンスに影響を与えているのかを理解することで、部分最適ではなく全体最適の視点から物事を判断できるようになります。この「経営の共通言語」を身につけることは、将来、部門を率いるマネージャーや組織全体を動かす経営層を目指す上で、極めて重要な基盤となります。

② 論理的思考力や問題解決能力が身につく

現代のビジネス環境は、前例のない複雑な課題に満ちています。このような状況で求められるのが、問題の本質を正確に見抜き、筋道を立てて考え、説得力のある解決策を導き出す「論理的思考力」と「問題解決能力」です。

MBAプログラム、特にケーススタディを中心とした授業では、この能力が徹底的に鍛えられます。学生は、曖昧で断片的な情報の中から課題を特定し、SWOT分析やファイブフォース分析といった経営フレームワークを活用して状況を構造的に整理します。そして、複数の選択肢(代替案)を洗い出し、それぞれのメリット・デメリットを比較検討した上で、最適な意思決定を下し、その根拠を論理的に説明することが求められます。

この一連のプロセスを、多様な業界・職種のクラスメイトとの議論を通じて、数え切れないほど繰り返します。自分とは異なる視点からの鋭い指摘や反論に答える中で、思考の抜け漏れに気づかされ、より強固なロジックを構築する訓練を積むことができます。

この訓練を通じて培われた思考の「型」は、MBA修了後も様々なビジネスシーンで応用可能です。漠然とした課題に直面した際に、感情や経験則だけに頼るのではなく、「まず現状を分析し、課題を定義し、原因を特定し、解決策を立案・評価・実行する」という一貫したプロセスで対処できるようになります。これは、あらゆる職種、役職で求められるポータブルスキルであり、一生の財産となるでしょう。

③ キャリアの選択肢が広がる

MBAの取得は、キャリアの可能性を大きく広げるきっかけとなり得ます。その理由は大きく分けて二つあります。

一つは、前述の通り、経営に関する体系的な知識と汎用的な問題解決能力が身につくことで、これまでとは異なる業界や職種へ挑戦するための扉が開かれることです。例えば、「技術には詳しいが経営はわからない」というエンジニアが、MBAで経営知識を補うことで、経営企画や事業開発、あるいはテクノロジー系コンサルタントといったキャリアチェンジを実現するケースは少なくありません。MBAで得た知識とスキルが、未経験の分野へ飛び込む際の信頼性を補完してくれるのです。

もう一つの理由は、MBAホルダーを対象とした採用市場が存在することです。特に、外資系のコンサルティングファームや投資銀行、グローバル企業のリーダーシッププログラムなどでは、MBA取得者を積極的に採用する傾向があります。これらの企業は、MBAプログラムで養成される高度な分析能力、戦略的思考、グローバルな視点を高く評価しており、即戦力として期待しています。

もちろん、MBAを取得したからといって誰もが簡単にキャリアチェンジできるわけではありません。しかし、これまで培ってきた実務経験にMBAという「新たな武器」が加わることで、自身の市場価値を高め、これまで手の届かなかったキャリアの選択肢を手に入れることが可能になるのです。

④ 質の高い人脈を構築できる

MBAで得られる最も価値ある資産の一つが、生涯にわたって続く「人脈(ネットワーク)」です。ビジネススクールには、実に多様なバックグラウンドを持つ意欲の高い人々が集まります。コンサルタント、金融専門職、メーカーの技術者、医師、弁護士、官僚、起業家など、普段の生活では決して出会うことのないような異業種のプロフェッショナルたちと、クラスメイトとして机を並べることになります。

寝る間も惜しんでグループワークに取り組んだり、ケーススタディで激しい議論を交わしたり、時には将来の夢を語り合ったりする中で、単なる知人ではない、苦楽を共にした「戦友」としての深い信頼関係が築かれます。この強固な繋がりは、卒業後も強力なセーフティネットとなり、また新たなビジネスチャンスを生み出す源泉となります。

キャリアに悩んだときに相談できる相手、新しい事業を始めるときに協力してくれるパートナー、転職を考えるときに情報を提供してくれる友人など、その価値は計り知れません。

さらに、人脈は同級生だけに留まりません。各分野の第一線で活躍する教授陣や、世界中に広がる卒業生(アルムナイ)のネットワークも貴重な財産です。多くのビジネススクールは、卒業生向けのイベントや交流会を定期的に開催しており、世代を超えた繋がりを構築する機会を提供しています。この広範で質の高い人脈は、一人の力では決して得ることのできない、MBAならではの大きなメリットと言えるでしょう。

⑤ 昇進・昇給につながる可能性がある

MBAで身につけた経営知識やスキルは、社内での評価を高め、昇進・昇給につながる可能性を秘めています。経営者の視点を持ち、部門の垣根を越えて物事を考えられる人材は、どの企業にとっても貴重な存在です。

例えば、MBA取得後に自社に戻った場合、学んだことを活かして既存事業の課題解決に貢献したり、新規事業の立ち上げを主導したりすることで、目に見える成果を出すことができれば、経営幹部候補として注目される可能性が高まります。企業によっては、幹部候補者育成の一環として社員をMBAに派遣する制度(社費留学)を設けている場合もあり、この場合は修了後の昇進・昇格が期待されることが一般的です。

また、転職市場においても、MBAホルダーは一般的に高い給与水準で評価される傾向があります。特に、コンサルティングファームや金融業界などでは、MBA取得者向けの給与テーブルが設定されていることも珍しくありません。

ただし、注意すべきは、MBAの学位取得そのものが昇進や昇給を保証するわけではないという点です。重要なのは、MBAを通じて何を学び、その学びをいかにして組織の成果に結びつけるかです。学位を「ゴール」ではなく「スタート」と捉え、継続的に自己研鑽に励み、実践で価値を発揮し続ける姿勢が不可欠です。

MBAを取得する3つのデメリット

MBAは多くのメリットをもたらす一方で、相応の覚悟と投資が求められます。その魅力的な側面だけでなく、デメリットやリスクについても冷静に理解し、自身の状況と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。ここでは、MBA取得を検討する上で必ず直面する3つの大きなデメリットについて解説します。

① 高額な費用がかかる

MBA取得における最大のハードルは、極めて高額な費用です。この費用は、単に大学院に支払う学費だけではありません。トータルでかかるコストを正確に把握しておく必要があります。

- 学費: これは費用の大部分を占めます。後述しますが、国内MBAか海外MBAか、国公立か私立かによって大きく異なります。特に海外のトップスクールの場合、2年間の学費だけで1,500万円~2,500万円以上に達することも珍しくありません。

- 教材費・諸経費: 教科書代、ケーススタディ購入費、パソコンなどの機材費、学生会費などがかかります。また、海外MBAでは、異文化理解を深めるためのスタディトリップ(短期海外研修)が必須または推奨されている場合が多く、その渡航費や滞在費も別途必要になります。

- 生活費: フルタイムのMBAプログラムに進学する場合、学生として生活するための費用がかかります。特に、ニューヨーク、ロンドン、シンガポールといった物価の高い都市にあるビジネススクールに通う場合、2年間の生活費は学費に匹敵するほどの金額になる可能性があります。

- 機会費用(逸失利益): これは見過ごされがちですが、非常に重要なコストです。フルタイムのMBAに進学するために現在の仕事を退職または休職する場合、その期間中に得られたはずの給与(逸失利益)がコストとして発生します。例えば、年収800万円の人が2年間休職すれば、1,600万円の機会費用がかかる計算になります。

これらの費用を合計すると、国内MBAでも数百万円から1,000万円近く、海外トップMBAでは2,000万円から4,000万円以上の投資になることもあります。この莫大な投資を回収できるかどうかは、卒業後のキャリアにかかっています。

もちろん、奨学金制度(給付型・貸与型)や教育ローン、社費派遣制度などを活用することで、自己負担を軽減する方法はあります。しかし、それでもなお大きな金銭的負担であることに変わりはなく、綿密な資金計画と、投資に見合うリターンを得るための強い覚悟が求められます。

② 学習に多くの時間を費やす必要がある

MBAプログラムは、生半可な気持ちで乗り越えられるものではありません。学業にコミットするための膨大な時間が必要となります。

フルタイムの学生であっても、その生活は想像以上に過酷です。授業への出席はもちろんのこと、その何倍もの時間を予習に費やす必要があります。特にケーススタディの授業では、1回の授業のために数十ページに及ぶ英文のケースを読み込み、分析し、自分の意見をまとめておくことが求められます。これが毎日複数の科目で課されるため、平日は深夜まで、週末も図書館にこもって勉強するという生活が日常となります。さらに、グループワークや各種課題、ネットワーキングイベントなども加わり、自由な時間はほとんどないと言っても過言ではありません。

働きながら学ぶパートタイムMBAの場合、この時間的制約はさらに厳しくなります。平日の日中は本業に追われ、夜間や土日に授業に出席し、残りのわずかな時間で予習・復習や課題をこなさなければなりません。睡眠時間を削り、プライベートな時間や家族との時間を犠牲にせざるを得ない場面も多くなります。仕事、学業、家庭の三つのバランスを取ることは非常に難しく、強靭な体力と精神力、そして周囲の理解と協力が不可欠です。

この過酷な2年間(あるいは1年間)を乗り切るためには、「なぜ自分はMBAで学びたいのか」という明確な目的意識と、何事にも代えがたい強いモチベーションを維持し続けることが極めて重要になります。

③ 取得が必ずしもキャリアアップを保証するわけではない

多くの人がMBAにキャリアアップを期待しますが、「MBAを取得すれば、自動的に輝かしい未来が約束される」という考えは大きな誤解です。MBAはキャリアを切り拓くための強力なツールにはなり得ますが、それ自体が成功を保証するものではありません。

特に日本企業においては、MBAホルダーに対する評価は企業や業界によって温度差があります。欧米企業ほどMBAの価値が一般的に認知されているとは言えず、「頭でっかちで実務ができない」「プライドが高い」といったネガティブなイメージを持つ人がいるのも事実です。MBAで学んだ高度な経営理論を、日本の組織文化や商習慣に合わせて応用し、周囲を巻き込みながら成果を出していく、という柔軟な姿勢が求められます。

また、MBA取得によって自身の市場価値が上がったと考えるあまり、給与や待遇、役職に対する期待値が高くなりすぎると、転職活動が難航するケースもあります。企業側は、MBAという学位だけでなく、それ以前の実務経験や専門性、そして人間性を総合的に評価します。MBAで得た知識やスキルを、自身のこれまでの経験とどう掛け合わせ、入社後にどう貢献できるのかを具体的に語れなければ、採用には至りません。

最終的に、MBAという投資を成功させるか否かは、本人の努力次第です。プログラム期間中に何を学び、どのようなスキルを身につけ、どんな人脈を築いたのか。そして、その経験を卒業後のキャリアでどう活かしていくのか。 取得目的が曖昧なままMBAに進学してしまうと、多大な費用と時間を費やしたにもかかわらず、期待した成果が得られないという結果に終わりかねないリスクがあることを、十分に認識しておく必要があります。

MBA取得にかかる費用と期間

MBA取得を決意する上で、最も現実的な問題となるのが費用と期間です。これらはプログラムの選択肢を大きく左右する要素であり、自身のライフプランやキャリアプランと照らし合わせて慎重に検討する必要があります。ここでは、国内MBAと海外MBAに分けて、費用の目安と期間について詳しく解説します。

費用の目安

MBAの費用は、プログラムを提供する国や大学、履修形態によって大きく異なります。学費だけでなく、生活費や機会費用も含めたトータルコストで考えることが重要です。

| 種類 | 学費(2年間合計の目安) | トータルコスト(生活費・機会費用等含む)の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 国内MBA(国公立) | 150万円~250万円 | 300万円~(パートタイムの場合) | 学費が比較的安価。 |

| 国内MBA(私立) | 200万円~500万円 | 400万円~(パートタイムの場合) | 設備や教授陣が充実している傾向。夜間・週末プログラムが多い。 |

| 海外MBA(アジア) | 500万円~1,500万円 | 1,500万円~3,000万円 | 欧米に比べ費用を抑えられる。成長市場を体感できる。 |

| 海外MBA(欧州) | 800万円~2,000万円 | 2,000万円~4,000万円 | 1年制プログラムも多く、機会費用を抑えられる可能性がある。 |

| 海外MBA(米国トップ校) | 1,800万円~2,800万円 | 3,000万円~5,000万円以上 | 最も高額だが、ブランド力やネットワークは強力。 |

※上記はあくまで一般的な目安であり、為替レートや各大学の方針によって変動します。最新の情報は各ビジネススクールの公式サイトで必ず確認してください。

国内MBA

国内MBAの最大の魅力は、海外に比べて費用を大幅に抑えられる点です。

- 国公立大学: 2年間の学費総額は、おおむね150万円から250万円程度が相場です。例えば、一橋大学や京都大学、東京都立大学などのプログラムがこれに該当します。

(参照:文部科学省 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令) - 私立大学: 2年間の学費総額は、200万円台から、高いところでは500万円近くまで幅があります。慶應義塾大学、早稲田大学、グロービス経営大学院などが有名で、施設やカリキュラムの多様性、社会人向けのサポート体制が充実している傾向にあります。

国内MBAは夜間・土日開講のパートタイムプログラムが主流のため、働きながら通うことで機会費用(休職による逸失収入)が発生しないケースが多く、トータルコストを抑えやすいというメリットがあります。

海外MBA

海外MBAは、国内MBAとは比較にならないほど高額な投資が必要です。

- 学費: アメリカのトップスクール(ハーバード、スタンフォード、ウォートンなど)では、2年間の学費だけで2,000万円を超えるのが一般的です。ヨーロッパのトップスクール(INSEAD、LBSなど)も同様に高額です。アジアのスクール(シンガポール国立大学、香港科技大学など)は、欧米よりは若干安価な傾向にありますが、それでも1,000万円を超える場合が多いです。

- 生活費: 学費に加えて、現地の生活費が大きな負担となります。特に、ニューヨークやロンドン、ベイエリア、シンガポールといった世界有数の大都市は家賃や物価が非常に高いため、2年間で500万円~1,000万円以上の生活費を見込む必要があります。

- その他: 渡航費、ビザ申請費用、健康保険料、教材費、ネットワーキングのための交際費、スタディトリップの費用なども考慮しなければなりません。

これらの総額は、為替レートにも大きく左右されます。円安が進むと、円換算での負担はさらに増加します。海外MBAを目指す場合は、奨学金やローンの活用を前提とした、極めて慎重な資金計画が不可欠です。

期間の目安

MBAプログラムの標準的な期間は、履修形態によって異なります。

全日制(フルタイム)

学業に専念する形態で、一度キャリアを中断して大学院に通います。

- 2年制: アメリカのビジネススクールの主流です。1年目に基礎となるコア科目を学び、夏休みにインターンシップを経験し、2年目に専門性を深める選択科目を履修するという構成が一般的です。キャリアチェンジをじっくり考えたい人や、幅広い知識を深く学びたい人に向いています。

- 1年制・1.5年制: ヨーロッパやアジアのビジネススクールに多い形態です。期間が短い分、学費や生活費、機会費用といったトータルコストを抑えられるのが最大のメリットです。一方で、カリキュラムは非常に集中的で密度が高く、極めて多忙になります。キャリアの方向性が明確で、早期に職場復帰したい人に向いています。

夜間・土日(パートタイム)

現在の仕事を続けながら、平日の夜間や土日を利用して学ぶ形態です。日本のMBAプログラムではこの形態が主流です。

- 期間は2年制が一般的です。フルタイムに比べて1週間あたりの授業数は少ないですが、その分、長期間にわたって仕事と学業を両立させる強い意志と自己管理能力が求められます。

- 最大のメリットは、キャリアを中断することなく、収入を得ながら学べる点です。また、授業で学んだ知識やフレームワークを、翌日の仕事ですぐに実践し、フィードバックを得られるという学習効果の高さも魅力です。

どちらの形態が良いかは、個人のキャリアプラン、経済状況、ライフスタイルによって異なります。自分の目的を達成するためにはどちらが最適か、じっくりと検討することが重要です。

国内MBAと海外MBAの違い

MBA取得を考えたとき、最初に直面する大きな選択肢が「国内で学ぶか、海外で学ぶか」という問題です。どちらにも一長一短があり、自身のキャリアゴールや語学力、経済状況などを総合的に勘案して決める必要があります。ここでは、両者の主な違いを4つの側面から比較・解説します。

| 比較項目 | 国内MBA | 海外MBA |

|---|---|---|

| カリキュラムと使用言語 | 日本語での授業が中心。日本の企業事例や商習慣に即した内容が多い。 | 英語での授業が基本。グローバル企業の事例が中心で、多様な国の視点を学ぶ。 |

| 入学の難易度 | 主に研究計画書、小論文、面接で評価。英語力は問われるが海外ほどではない。 | GMAT/GRE、TOEFL/IELTS、エッセイ、推薦状、職務経験など多角的な評価。高い英語力が必須。 |

| 構築できる人脈 | 日本国内の様々な業界で活躍する日本人ビジネスパーソンが中心。 | 世界中から集まった多国籍・多文化のクラスメイト。グローバルなネットワーク。 |

| 卒業後のキャリアパス | 主に日本国内でのキャリアアップ、転職、起業。 | グローバル企業への就職、海外勤務、外資系企業への転職など選択肢が広い。 |

カリキュラムと使用言語

国内MBAの最大の利点は、日本語で経営学の神髄を深く学べることです。特に、複雑な概念やニュアンスが重要な戦略論や組織論などでは、母国語で議論し、思考できるメリットは計り知れません。カリキュラムも、日本の企業事例や法制度、商習慣に基づいたものが多く、国内でのビジネスに直結する実践的な知識を得やすいという特徴があります。

一方、海外MBAでは、授業、ディスカッション、課題のすべてが英語(または現地の公用語)で行われます。これにより、ビジネスで通用する高度な語学力が自然と身につきます。カリキュラムはグローバルスタンダードに基づいており、世界中の様々な企業の成功・失敗事例を学びます。多様な文化的背景を持つクラスメイトとの議論を通じて、日本国内の常識が世界では通用しないことを肌で感じ、真のグローバルな視点を養うことができます。

入学の難易度

入学プロセスのハードルも大きく異なります。

国内MBAの選考は、主に研究計画書(または課題エッセイ)、小論文、そして面接によって、志願者の問題意識や学習意欲、論理的思考力が評価されます。英語の筆記試験やTOEICスコアの提出を求める大学院もありますが、海外MBAほど高いレベルは要求されないことが一般的です。

対して海外MBAの出願プロセスは、より複雑で多角的です。

- GMAT™ (Graduate Management Admission Test™) または GRE® (Graduate Record Examinations®): 論理的思考力、分析的記述力、数学的能力、言語能力を測るための標準テストで、トップスクール合格には高得点が求められます。

- TOEFL® iBTまたはIELTS™: 英語を母国語としない志願者向けの英語能力テストです。授業に不自由なく参加できるレベル(一般的にTOEFL iBTで100点以上)が要求されます。

- エッセイ: 「なぜMBAを志望するのか」「卒業後何をしたいのか」「リーダーシップ経験」など、複数のテーマについて自己分析を深く掘り下げて記述します。

- 推薦状: 上司や同僚など、自分をよく知る人物に書いてもらう必要があります。

- 職務経歴書(レジュメ)と面接: これまでの実績や人間性も厳しく評価されます。

このように、海外MBAに挑戦するには、十分な準備期間と、学力・語学力・実務経験のすべてをアピールする戦略が不可欠です。

構築できる人脈

MBAの価値の半分は人脈にあるとも言われますが、その質は国内と海外で大きく異なります。

国内MBAでは、日本全国から集まった、様々な業界で活躍する優秀な日本人ビジネスパーソンとの強固なネットワークを築くことができます。卒業後も日本でキャリアを続ける場合、この国内ネットワークは非常に強力な武器となります。業界の垣根を越えた情報交換や、協業の機会に繋がりやすいでしょう。

海外MBAの魅力は、何と言ってもそのグローバルな人脈です。アジア、ヨーロッパ、北米、南米、アフリカなど、文字通り世界中からトップクラスの人材が集結します。彼らと寝食を共にし、議論を交わす中で得られる多様な価値観や視点は、何物にも代えがたい財産です。卒業後、クラスメイトが世界各国の様々な業界でリーダーとして活躍することになるため、グローバルなビジネス展開を考える上で、これ以上ないほど貴重なネットワークとなります。

卒業後のキャリアパス

卒業後のキャリアの方向性も、国内か海外かで変わってくる傾向があります。

国内MBA取得者は、主に日本国内でのキャリアを志向します。現職での昇進・昇格、国内企業への転職(特に経営企画や事業開発部門)、あるいは国内での起業などが主な選択肢となります。日本市場や日本企業に特化した知識と人脈を活かす形です。

海外MBA取得者は、よりグローバルなキャリアパスが開かれます。卒業後にそのまま現地で就職するケース、外資系企業の日本法人に幹部候補として転職するケース、国際的なコンサルティングファームや投資銀行に進むケースなどが多く見られます。将来的に海外で働きたい、グローバルな舞台で活躍したいという強い意志があるならば、海外MBAが有力な選択肢となるでしょう。

自分に合ったMBAの選び方

数多くのビジネススクールの中から、自分にとって最適なMBAプログラムを見つけ出すことは、簡単なことではありません。学費やブランド名だけで選んでしまうと、入学後にミスマッチを感じ、貴重な時間と費用を無駄にしかねません。ここでは、後悔しないMBA選びのための重要なポイントを2つ紹介します。

ライフスタイルに合わせた履修形態を選ぶ

MBAプログラムには、大きく分けて「全日制(フルタイム)」「夜間・土日(パートタイム)」「オンライン」の3つの履修形態があります。それぞれの特徴を理解し、自身のキャリアプラン、経済状況、そしてライフスタイルに最も合ったものを選ぶことが第一歩です。

全日制(フルタイム)

仕事を退職または休職し、平日の昼間にキャンパスに通い、学業に100%専念するスタイルです。

- 向いている人:

- キャリアチェンジを強く望んでいる人(例:エンジニアからコンサルタントへ)。

- 学習にどっぷりと浸かり、知識やスキルを短期間で集中的に吸収したい人。

- クラスメイトや教授と密な人間関係を築き、ネットワーキングを最大限に活用したい人。

- 海外MBAを目指す人(海外ではフルタイムが主流)。

- 注意点:

- 学費に加えて、在学中の収入が途絶えるため機会費用が非常に大きい。

- キャリアにブランクが生じることへの考慮が必要。

夜間・土日(パートタイム)

現在の仕事を続けながら、平日の夜や週末に授業を受けるスタイルです。日本のビジネススクールではこの形態が非常に充実しています。

- 向いている人:

- 現在のキャリアを中断したくない、収入を維持しながら学びたい人。

- 学んだことをすぐに実務で試し、実践を通じて学びを深めたい人。

- 社内での昇進・昇格や、現在の専門分野を軸にしたキャリアアップを目指す人。

- 注意点:

- 仕事と学業の両立は想像以上にハードで、強靭な体力と精神力、自己管理能力が求められる。

- プライベートな時間を大幅に犠牲にする覚悟が必要。

オンライン

インターネットを通じて、時間や場所の制約を受けずに学習を進めるスタイルです。近年、テクノロジーの進化と共に急速にクオリティが向上しています。

- 向いている人:

- 勤務地や家庭の事情でキャンパスに通うことが難しい人。

- 自分のペースで学習を進めたい人。

- 海外の有名大学のプログラムを、日本にいながら比較的安価に受講したい人。

- 注意点:

- 自己規律を保ち、学習ペースを維持するのが難しい場合がある。

- クラスメイトとの偶発的な出会いや、深い人間関係の構築は、対面式に比べて難しい傾向がある。ネットワーキングを重視する場合は、オンラインでの交流イベントに積極的に参加するなどの工夫が必要。

国際認証評価の有無を確認する

MBAプログラムの教育の質を客観的に判断する上で、非常に重要な指標となるのが「国際認証」です。これは、第三者の評価機関が、ビジネススクールの教員、カリキュラム、学生サポート、研究活動などを厳格な基準で審査し、その質を保証する制度です。

世界的に最も権威があるとされる代表的な国際認証機関は以下の3つです。

- AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business): 1916年に米国で設立された、最も歴史と権威のある認証機関。世界中のビジネススクールのうち、認証を受けているのはわずか数パーセントと言われています。

- AMBA (The Association of MBAs): 1967年に英国で設立。MBA、DBA(経営学博士)、MBM(経営学修士)といった大学院レベルの経営学プログラムのみを対象としているのが特徴です。

- EQUIS (EFMD Quality Improvement System): 1997年にベルギーのブリュッセルに本部を置くEFMD(欧州経営開発財団)が設立。大学全体の教育・研究環境や、企業社会との連携を重視する評価軸を持っています。

これらのうち、3つすべての認証を取得しているビジネススクールは「トリプルクラウン(三冠)」と呼ばれ、世界でもトップレベルの教育機関であることの証とされています。

なぜ国際認証が重要なのでしょうか。それは、認証校のMBA学位は、その教育の質が国際的な水準に達していることの客観的な証明となり、グローバルなキャリア市場において学位の価値と信頼性が高まるからです。特に、将来的に海外での就職やグローバル企業への転職を考えている場合、この国際認証の有無は極めて重要な意味を持ちます。

日本国内のビジネススクールを選ぶ際にも、この国際認証は一つの重要な判断基準となります。近年、日本の大学でも国際認証を取得する動きが活発化しており、認証校は教育の質の向上に継続的に取り組んでいる証拠と言えます。(参照:AACSB International, Association of MBAs, EFMD Global 各公式サイト)

自分のキャリアゴールを達成するために、どのような学習環境が必要かを考え、これらのポイントを参考に、情報収集や説明会への参加を通じて、自分にぴったりのMBAプログラムを見つけ出しましょう。

MBA取得後のキャリアパス

多大な投資を経てMBAを取得した後、どのようなキャリアの道が拓けるのでしょうか。多くの人が期待と同時に不安も抱くこのテーマについて、転職市場での有利不利や、具体的なキャリアの選択肢を詳しく解説します。

MBAは転職に有利になるか?

この問いに対する答えは、「有利になる側面は大きいが、万能ではない」というのが現実です。

有利になる側面としては、まず、経営に関する体系的知識や論理的思考力、グローバルな視点が身についていることの客観的な証明になる点が挙げられます。特に、コンサルティングファーム、投資銀行・PEファンド、グローバル企業の経営幹部候補(リーダーシッププログラム)といった特定の職種では、MBAホルダーを積極的に採用する傾向があり、選考プロセスにおいて有利に働くことが多くあります。これらの職種では、MBAで培われる高度な分析能力や戦略的思考が、業務に直結するスキルとして高く評価されるからです。

また、異業種・異職種へのキャリアチェンジを目指す際にも、MBAは強力な武器となります。実務経験のない分野へ挑戦する場合でも、MBAで学んだ経営の共通言語が、ポテンシャルの高さをアピールする材料となるのです。

一方で、有利に働かない、あるいは注意が必要な側面もあります。前述の通り、日本企業の中にはMBAホルダーに対して「実務経験が乏しい」「コスト意識が低い」といった先入観を持つ場合も存在します。また、「MBA」という肩書だけで中身が伴っていなければ、面接で簡単に見抜かれてしまいます。企業が最終的に見ているのは、MBAで何を学び、それを自社でどう活かしてくれるのか、という具体的な貢献イメージです。

結論として、MBAは転職市場への「入場券」や「武器」にはなりますが、それだけで内定を勝ち取れるわけではありません。MBAでの学びを、自身のこれまでの職務経験と有機的に結びつけ、説得力のあるストーリーとして語れることが、転職を成功させる鍵となります。

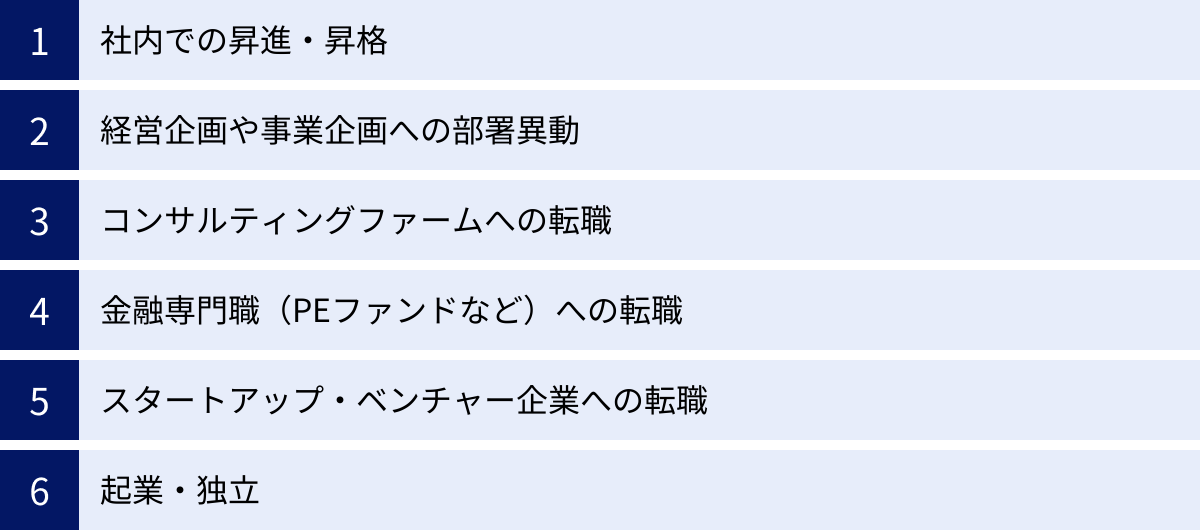

具体的なキャリアの選択肢

MBA取得後には、実に多様なキャリアの選択肢が広がります。

社内での昇進・昇格

特に社費派遣でMBAを取得した場合は、帰国後に元の会社でより責任のあるポジションに就くことが期待されます。経営企画、海外事業部、新規事業開発といった、全社的な視点が求められる部署への異動や、管理職・経営幹部への昇進が一般的なキャリアパスです。

経営企画や事業企画への部署異動

専門職としてキャリアを積んできた人が、MBA取得を機に、より経営に近いポジションである経営企画や事業企画部門へ異動するケースも多くあります。市場分析、競合分析、中期経営計画の策定、M&Aの検討など、MBAで学んだ知識を直接的に活かせる部署です。

コンサルティングファームへの転職

MBAホルダーにとって最も人気の高いキャリアの一つが、戦略系や総合系のコンサルティングファームへの転職です。クライアント企業が抱える複雑な経営課題に対し、論理的思考力と分析力を駆使して解決策を提示する仕事は、MBAで鍛えたスキルを存分に発揮できる場と言えます。

金融専門職(PEファンドなど)への転職

投資銀行のM&Aアドバイザリー部門や、PE(プライベート・エクイティ)ファンドなども、MBAホルダーに人気のキャリアです。企業価値評価(バリュエーション)や財務モデリングなど、ファイナンスの高度な知識が求められるため、MBAでの学びが直接活かされます。

スタートアップ・ベンチャー企業への転職

近年、急成長中のスタートアップやベンチャー企業に、CXO(最高〇〇責任者)候補や事業責任者として参画するケースも増えています。リソースが限られる中で、事業をゼロからグロースさせていく経験は、非常にダイナミックでやりがいのあるものです。経営のあらゆる側面に関わるため、MBAで得た幅広い知識が役立ちます。

起業・独立

MBAプログラムを通じて練り上げたビジネスプランをもとに、自ら事業を立ち上げる道です。アントレプレナーシップ(起業家精神)を専門に学べるプログラムも多く、志を同じくする仲間や、投資家とのネットワークを築く上でも、MBAは絶好の環境となります。リスクは伴いますが、最もチャレンジングで魅力的な選択肢の一つです。

これらの選択肢の中から自分に合った道を選ぶためには、MBA在学中から自己分析を深め、自身の強みや情熱がどこにあるのかを見極めることが重要です。

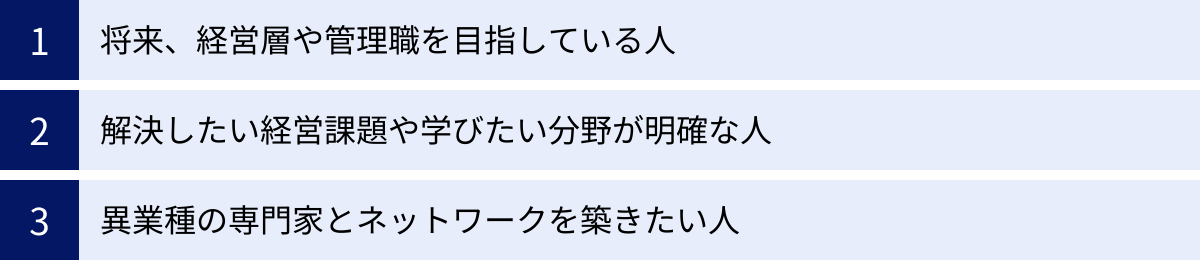

MBA取得が向いている人の特徴

MBAは誰にとっても最適な選択肢というわけではありません。多大な投資に見合う価値を引き出すためには、明確な目的意識と、プログラムの特性に合った資質が求められます。ここでは、MBA取得によって大きな成長やリターンが期待できる人の特徴を3つのタイプに分けて紹介します。

将来、経営層や管理職を目指している人

MBAは、本質的に「経営者を育成する」ためのプログラムです。そのため、将来的に事業部長、役員、CEOといった、組織全体を率いるポジションを目指している人にとって、その価値は絶大です。

特定の専門分野で優れた実績を上げてきたプレイヤーが、マネージャーや経営層にステップアップする際には、これまでとは異なる視点やスキルセットが必要になります。具体的には、担当部門だけでなく、会社全体の利益を考える「全体最適」の視点、財務諸表を読み解き事業の健全性を判断する「計数感覚」、そして、多様な人材をまとめ上げ目標に向かって導く「リーダーシップ」です。

MBAプログラムは、これらの経営者としての素養を、ケーススタディやグループワークを通じて実践的に、かつ体系的に学ぶことができる唯一無二の場です。現在、特定の職能(例:技術、営業、マーケティング)のプロフェッショナルとして活躍していて、キャリアのどこかで「経営」という未知の領域に挑戦したいと考えている人は、MBA取得がそのための最短ルートの一つとなるでしょう。

解決したい経営課題や学びたい分野が明確な人

「周りが取っているから」「転職に有利そうだから」といった曖昧な動機でMBAに挑戦しても、得られるものは限られてしまいます。過酷な学習プロセスを乗り越え、実りあるものにするためには、「自分はMBAで何を学び、その学びをどう活かしたいのか」という問いに対する明確な答えを持っていることが不可欠です。

例えば、以下のような具体的な問題意識を持っている人は、MBA取得が非常に有益です。

- 「自社の伝統的な事業が頭打ちになっている。デジタル技術を活用した新規事業を立ち上げるための方法論を学びたい」

- 「海外展開を任されているが、現地の文化や商習慣への理解が浅く苦戦している。グローバル経営のセオリーと実践を学びたい」

- 「家業を継ぐ予定だが、これまでの経験と勘に頼った経営から脱却したい。財務や戦略の知識を身につけ、持続可能な企業にしたい」

このように、解決したい課題や学びたい分野が具体的であればあるほど、授業でのインプットの質が高まり、アウトプット(発言やレポート)も鋭くなります。 目的意識が明確な学生は、教授やクラスメイトからも一目置かれ、より深い議論や有益なフィードバックを得ることができます。入学前の段階で、自身のキャリアを棚卸しし、「なぜMBAなのか」を徹底的に自問自答することが、成功の第一歩です。

異業種の専門家とネットワークを築きたい人

日々の業務に追われていると、どうしても付き合う相手は社内や同業の人間に偏りがちです。思考の枠組みが固定化し、新たな発想が生まれにくくなることも少なくありません。

このような状況に課題を感じ、自身の専門領域を越えて、多様な価値観や視点に触れたいと強く願う人にとって、MBAは最高の環境を提供してくれます。ビジネススクールは、まさに「多様性のるつぼ」です。金融、メーカー、IT、医療、コンサル、官公庁、NPOなど、全く異なるバックグラウンドを持つプロフェッショナルたちが、対等な立場で議論を交わします。

自分が当たり前だと思っていたことが、他の業界では全く通用しないことを知ったり、異業種のビジネスモデルから自社の課題解決のヒントを得たりと、知的な刺激に満ち溢れています。こうした「他流試合」を通じて、思考の柔軟性が養われ、イノベーションの種が生まれるのです。

単に名刺交換をするだけの薄い関係ではなく、2年間という濃密な時間を共に過ごすことで築かれる強固な信頼関係は、卒業後も一生の財産となります。新しい挑戦をするときに相談に乗ってくれたり、時にはビジネスパートナーになったりと、その価値は計り知れません。自分の世界を広げ、質の高い人的ネットワークを構築することに価値を感じる人は、MBA取得に向いていると言えるでしょう。