現代のビジネス環境は、技術の進化やグローバル化によって急速に変化し、多くの市場で製品やサービスのコモディティ化(同質化)が進んでいます。このような状況で他社との価格競争に陥らず、顧客から「選ばれ続ける」存在になるためには、企業や商品が持つ独自の価値を明確にし、顧客との間に強い信頼関係を築く「ブランディング」が不可欠です。

しかし、自社のリソースだけで効果的なブランディングを推進することは容易ではありません。「自社の本当の強みがわからない」「何から手をつければ良いのかわからない」「社内の意見がまとまらない」といった課題を抱える企業は少なくありません。

こうした課題を解決し、企業の持続的な成長を支援するのが「ブランドコンサルティング会社」です。ブランドコンサルティングは、外部の専門家による客観的な視点と豊富な知見を活用し、企業のブランド価値を最大化するための羅針盤となる存在です。

この記事では、ブランドコンサルティングの基本的な知識から、具体的なサービス内容、費用相場、そして失敗しない会社の選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年6月最新の情報を基に、実績豊富なブランドコンサルティング会社12選をそれぞれの特徴とともに紹介します。自社の未来を左右する重要なパートナー選びの一助として、ぜひ最後までご覧ください。

目次

ブランドコンサルティングとは

ブランドコンサルティングとは、企業、商品、サービスなどが持つ独自の価値(=ブランド)を定義・強化し、市場における競争優位性を確立するための専門的な支援サービスです。単にロゴやキャッチコピーを制作するだけでなく、企業の根幹にある理念やビジョンから見つめ直し、それを一貫した戦略として社内外に浸透させるまでを包括的にサポートします。

ビジネス環境が複雑化し、消費者の価値観が多様化する現代において、ブランドコンサルティングの重要性はますます高まっています。情報過多の時代において、消費者は単に機能や価格だけで商品を選ぶのではなく、その企業が持つストーリーや世界観、社会に対する姿勢に共感し、ファンとして長期的な関係を築く傾向が強まっています。

このような背景から、ブランドコンサルティングは、目先の売上を追い求めるだけでなく、企業の持続的な成長と企業価値そのものを高めるための根源的な活動として位置づけられています。具体的には、以下のようなゴールを目指します。

- 価格競争からの脱却: 独自の価値が認められることで、価格以外の理由で選ばれるようになり、収益性が向上します。

- 顧客ロイヤルティの向上: 企業やブランドのファンを増やし、継続的な購入やポジティブな口コミを促進します。

- マーケティング活動の効率化: 強固なブランドは、広告やプロモーションの効果を増幅させます。

- 人材採用・定着の強化: 企業の理念や魅力が伝わることで、価値観に共感する優秀な人材が集まりやすくなり、従業員のエンゲージメントも向上します。

ブランドコンサルティングは、こうした複合的な成果を通じて、変化の激しい時代を勝ち抜くための強固な経営基盤を築くための、戦略的パートナーと言えるでしょう。

ブランディングとの違い

「ブランドコンサルティング」と「ブランディング」は密接に関連していますが、その役割と主体が異なります。この違いを理解することは、コンサルティング会社を効果的に活用する上で非常に重要です。

| 観点 | ブランディング | ブランドコンサルティング |

|---|---|---|

| 主体 | 企業自身(社内の経営層、マーケティング部、ブランド担当者など) | 外部の専門家(コンサルティング会社) |

| 役割 | ブランド価値を構築・向上させるための実践活動そのもの | ブランディング活動を成功に導くための戦略立案・分析・支援・指導 |

| 関係性 | 企業が達成したい目的や活動 | 目的達成を支援する手段やサービス |

| 具体例 | 新しいロゴを開発する、ブランドメッセージを発信する、顧客体験を改善する | 市場調査に基づき最適なブランドポジショニングを提案する、ブランド戦略のロードマップを作成する |

簡単に言えば、「ブランディング」が企業自身が行う「旅」そのものであるとすれば、「ブランドコンサルティング」はその旅が目的地にたどり着くための「地図」や「ガイド」の役割を果たします。

企業は自社の事業や顧客について深い理解を持っていますが、日々の業務に追われる中で客観的な視点を失いがちです。また、ブランディングには専門的な分析手法やフレームワーク、そして多様な業界での経験が求められます。ブランドコンサルティングは、この専門性と客観性を提供することで、企業内部だけでは見えなかった課題を発見し、より効果的で再現性の高いブランディング活動を可能にするのです。

したがって、ブランドコンサルティングを依頼するということは、ブランディングを「丸投げ」することではありません。外部の専門家と企業が二人三脚で、共通のゴールを目指してブランディングという旅を進めていくプロセスであると捉えるのが適切です。

マーケティングとの違い

ブランドコンサルティングが支援する「ブランディング」と、「マーケティング」もまた、しばしば混同されがちな概念です。両者は相互に補完し合う関係にありますが、その目的と時間軸、アプローチが異なります。

| 観点 | マーケティング | ブランディング |

|---|---|---|

| 目的 | 販売促進、売上・シェアの拡大(比較的、短〜中期的な視点) | 企業の価値向上、顧客との永続的な信頼関係の構築(中〜長期的な視点) |

| アプローチ | 顧客の顕在的なニーズに応え、購買を促す活動(Push型施策も多い) | 企業の理念や価値観への共感を醸成し、選ばれる存在になる活動(Pull型に近い) |

| 主な手法 | 広告宣伝、販売促進キャンペーン、SEO、価格戦略、市場調査 | ブランドアイデンティティ定義、ストーリーテリング、顧客体験(CX)のデザイン、理念浸透 |

| 評価指標 | 売上、コンバージョン率(CVR)、顧客獲得単価(CPA)、市場シェア | ブランド認知度、ブランドイメージ、顧客ロイヤルティ、NPS(Net Promoter Score) |

マーケティングが「いかにして売るか(How to sell)」という問いに答えるための戦術的な活動であるのに対し、ブランディングは「なぜ顧客は我々から買うのか(Why they buy from us)」という根源的な理由を創造し、育む戦略的な活動です。

例えば、あるスマートフォンメーカーを考えてみましょう。新製品の発売に合わせてテレビCMを放映し、期間限定の割引キャンペーンを実施するのは「マーケティング」活動です。その目的は、短期的に新製品の売上を最大化することにあります。

一方、「革新的なテクノロジーで人々の生活を豊かにする」という企業理念を掲げ、製品デザインや店舗での接客、広告表現に至るまで、すべての顧客接点でその理念が一貫して感じられるように設計することは「ブランディング」活動です。これにより、顧客は単なる製品の機能だけでなく、その企業の世界観や姿勢に共感し、「この会社の製品なら間違いない」という信頼感を抱くようになります。

強力なブランドが確立されていれば、マーケティング活動の効果は飛躍的に高まります。ブランドへの信頼があるため、新製品の情報は好意的に受け入れられやすく、広告の説得力も増します。つまり、ブランディングはマーケティング活動をより効果的に、かつ効率的に行うための土壌を耕す活動なのです。ブランドコンサルティングは、この最も重要で根源的な土壌作りの部分を専門的に支援するサービスと言えます。

ブランドコンサルティングの主なサービス内容

ブランドコンサルティングのサービス内容は、依頼する企業が抱える課題やプロジェクトの規模によって多岐にわたりますが、一般的には「調査・分析」「戦略立案」「実行・浸透支援」という3つのフェーズで構成されます。ここでは、それぞれのフェーズで具体的にどのようなことが行われるのかを詳しく解説します。

ブランドの現状調査と課題分析

ブランドコンSるティングプロジェクトの出発点となるのが、自社のブランドが現在どのような状態にあるのかを正確に把握する「現状調査と課題分析」です。このフェーズでは、客観的なデータと多角的な視点から、ブランドの健康診断を行います。思い込みや感覚論を排し、事実に基づいて強みと弱み、機会と脅威を洗い出すことが目的です。

1. 内部環境分析

企業の内部に存在する情報や資産を棚卸しします。

- 経営層・従業員へのヒアリング/ワークショップ: 企業の創業経緯、歴史、企業文化、そして経営層が描く未来のビジョンや従業員が感じている自社の強み・弱みなどを深掘りします。これにより、企業のDNAとも言える根源的な価値観を抽出します。

- 各種資料の分析: 経営計画書、事業報告書、過去の広告物、社内報、製品カタログなど、既存の資料を読み解き、企業がこれまでどのようなメッセージを発信してきたか、どのような価値を提供しようとしてきたかを分析します。

2. 外部環境分析

企業を取り巻く市場や競合、顧客について調査します。

- 市場・トレンド分析(マクロ環境分析): PEST分析(政治・経済・社会・技術)などのフレームワークを用いて、社会情勢や技術革新、ライフスタイルの変化といった、自社ではコントロールできない大きな環境変化がビジネスに与える影響を把握します。

- 競合分析: 競合他社がどのようなブランド戦略を取り、どのようなメッセージを発信しているか、市場でどのようなポジションを築いているかを調査します。これにより、自社が立つべきユニークなポジションを見つけるためのヒントを得ます。

- 顧客分析(3C分析のCustomer): アンケート調査や顧客へのデプスインタビュー、NPS(Net Promoter Score)調査などを通じて、顧客が自社ブランドに対してどのようなイメージを持っているか、なぜ選んでくれているのか(あるいは選んでくれないのか)、どのような点に価値を感じているのかを明らかにします。顧客の生の声を聞くことは、企業内部の思い込みを覆す重要な機会となります。

これらの徹底的な調査・分析を通じて、ブランドの「現在地(As-Is)」を明確に定義し、理想の姿とのギャップ、すなわち「解決すべき課題」を特定します。このフェーズの精度が、後続の戦略立案の質を大きく左右するため、非常に重要な工程です。

ブランド戦略の立案

現状調査と課題分析によって明らかになった「現在地」と、目指すべき「理想の姿(To-Be)」を踏まえ、そのギャップを埋めるための具体的な設計図を描くのが「ブランド戦略の立案」フェーズです。ここでは、ブランドの核となるアイデンティティを定義し、市場における独自のポジションを確立するための戦略を策定します。

1. ブランドアイデンティティの定義

ブランドアイデンティティとは、「企業・商品が、顧客や社会からこう思われたい」という理想像を言語化・体系化したものであり、すべてのブランド活動の拠り所となる憲法のようなものです。

- パーパス(Purpose): その企業・ブランドが社会に存在する意義。「何のために事業を行うのか」という根源的な問いへの答え。

- ビジョン(Vision): ブランドが実現したい未来の姿。

- ミッション(Mission): ビジョンを実現するために果たすべき使命。

- バリュー(Value): ミッションを遂行する上で大切にする価値観や行動指針。

- ブランドプロミス(Promise): 顧客に対して提供を約束する独自の価値。

これらの要素を明確に言語化することで、ブランドの揺るぎない「軸」が定まります。

2. ブランドポジショニングの策定

市場という競争環境の中で、自社ブランドが顧客の心の中でどのような独自の場所を占めるべきかを決定します。

- ターゲット顧客の明確化: どのような価値観やニーズを持つ顧客に、最も深く響くブランドでありたいかを定義します。

- 差別化要因の特定: 競合他社にはない、自社ならではの強みや提供価値は何かを明確にします。これは機能的な価値(例:高品質、低価格)だけでなく、情緒的な価値(例:安心感、ワクワクする体験)も含まれます。

- ポジショニング・ステートメントの作成: 「(ターゲット顧客)にとって、(ブランド名)とは、(競合)とは違う(差別化要因)を提供する、(提供価値)である」という形式で、ブランドが目指す独自のポジションを簡潔に表現します。

3. ブランド体系(ブランド・アーキテクチャ)の整理

複数の事業や商品ブランドを持つ企業の場合、それらの関係性を整理し、ブランド価値が最大化されるような構造を設計します。例えば、すべての商品に企業名を冠するのか(例:SONY)、あるいは個々の商品ブランドを独立させるのか(例:P&G)といった戦略を決定します。

これらの戦略は、最終的に「ブランド・ステートメント」や「ブランドコンセプト・ブック」といったドキュメントにまとめられ、関係者全員が共通の認識を持ってプロジェクトを進めるための指針となります。

ブランド戦略の実行と浸透支援

立案されたブランド戦略は、実行されて初めて価値を持ちます。このフェーズでは、戦略を具体的な形に落とし込み、社内外のステークホルダーに浸透させていくための支援が行われます。コンサルティング会社がどこまで関与するかは契約内容によりますが、戦略と実行が乖離しないよう、一貫したサポートが提供されることが理想です。

1. ブランド体験(BX)のデザインとクリエイティブ開発

戦略を顧客が実際に体験できる形に具現化します。

- ビジュアル・アイデンティティ(VI)開発: ロゴマーク、ブランドカラー、フォントなど、ブランドを視覚的に表現する要素を開発・規定します。

- バーバル・アイデンティティ(VI)開発: ブランド名、タグライン、ステートメント、ブランドストーリーなど、ブランドを言語で表現する要素を開発します。

- 各種コミュニケーションツール制作: VIやVIを反映したWebサイト、会社案内、製品パッケージ、広告クリエイティブ、店舗デザインなどを制作します。

- ブランドガイドラインの作成: 開発したVIやVIの利用ルールをまとめたマニュアルを作成し、誰が使ってもブランドイメージに一貫性が保たれるようにします。

2. インターナルブランディング(社内への浸透)

ブランドを最も体現すべきなのは、その企業で働く従業員一人ひとりです。従業員がブランドの価値を深く理解し、自らの仕事に誇りを持ち、日々の行動でブランドを体現してこそ、顧客に本物の価値が伝わります。

- 経営層からのメッセージ発信: 定期的に経営層が自らの言葉でブランドの重要性や目指す姿を語り、全社的なコミットメントを示します。

- 研修・ワークショップの実施: ブランドの理念やバリューを学ぶ研修や、自らの業務とブランドの繋がりを考えるワークショップを実施します。

- 社内コミュニケーションツールの活用: クレドカードの配布、社内報やイントラネットでの成功事例の共有などを通じて、日常的にブランドに触れる機会を創出します。

3. エクスターナルブランディング(社外への浸透)と効果測定

広告、PR、SNS、Webサイト、イベントなど、あらゆる顧客接点(タッチポイント)において、一貫したブランドメッセージと体験を提供するためのコミュニケーションプランを策定・実行します。

そして、ブランディングはやりっぱなしでは意味がありません。

- 効果測定(モニタリング): ブランド認知度調査、ブランドイメージ調査、NPSなどを定期的に実施し、施策の効果を客観的に測定します。

- 改善活動: 測定結果を分析し、戦略や実行計画にフィードバックして、PDCAサイクルを回し続けます。これにより、ブランドは時代や市場の変化に対応しながら、継続的に成長していくことができます。

ブランドコンサルティングを利用する3つのメリット

自社でブランディングに取り組むことも可能ですが、外部の専門家であるブランドコンサルティング会社を活用することには、企業にとって大きなメリットがあります。ここでは、代表的な3つのメリットを詳しく解説します。

① 専門家の知見で質の高い戦略が立てられる

最大のメリットは、ブランディングのプロフェッショナルが持つ高度な専門知識と豊富な経験を活用できる点です。

ブランドコンサルタントは、多様な業界・規模の企業で数多くのブランディングプロジェクトを手掛けています。そのため、特定の業界の常識にとらわれない幅広い視点から、成功事例や失敗事例に基づいた実践的なノウハウを提供できます。自社だけでは思いつかなかったような、新たなブランドの切り口や革新的なアイデアが生まれることも少なくありません。

また、コンサルタントは、3C分析、SWOT分析、PEST分析、STP分析といった体系的なフレームワークを駆使して、現状を論理的かつ網羅的に分析します。これにより、感覚や経験則に頼った戦略ではなく、客観的なデータと事実に基づいた、説得力のある質の高い戦略を立案できます。

例えば、あるBtoBの部品メーカーが、自社の強みを「技術力の高さ」だと考えていたとします。しかし、コンサルタントが顧客インタビューを行った結果、顧客が本当に価値を感じていたのは「どんな些細な相談にも乗ってくれる手厚いサポート体制」であることが判明するかもしれません。この場合、戦略の軸を「技術力」から「伴走するパートナーシップ」へと転換することで、より顧客に響く、共感を呼ぶブランドを構築できる可能性があります。

このように、専門家の知見は、企業の自己認識を正し、成功確率の高い戦略への道を照らす灯台の役割を果たします。

② 客観的な視点で自社の強みや課題を把握できる

企業が自社のことを分析しようとすると、どうしても「インサイド・アウト」の視点に陥りがちです。長年培ってきた成功体験、社内の力学、業界の常識といった「内側の論理」に縛られ、自社の本当の姿を客観的に見ることが難しくなります。

ブランドコンサルティングは、完全な第三者として、何のしがらみもない「アウトサイド・イン」の視点を企業にもたらします。彼らは、顧客や市場が自社をどう見ているかという外部からの視点で、フラットに企業を分析します。

この客観的な視点によって、以下のような貴重な発見がもたらされます。

- 「当たり前」に隠れた強みの発見: 社内では当たり前すぎて誰も意識していなかった業務プロセスや企業文化が、実は競合他社にはないユニークな強みであることに気づかされます。

- タブーなき課題の抽出: 従業員が立場上、経営層には言いにくい組織体制の問題や、部門間の連携不足といった、内部の人間では指摘しづらい根深い課題を浮き彫りにします。

- 顧客の「本音」の可視化: 企業が直接行う顧客調査では、顧客は遠慮して本当のことを言わない場合があります。第三者であるコンサルタントが介在することで、より率直で本質的な意見(顧客インサイト)を引き出しやすくなります。

自分たちでは気づけなかった自社の価値や、見て見ぬふりをしてきた課題に正面から向き合う機会を得られることは、ブランドコンサルティングを利用する非常に大きなメリットです。この客観的な自己認識こそが、真に効果的なブランディングの第一歩となります。

③ 社内リソースをコア業務に集中できる

本格的なブランディングは、片手間でできるような簡単なタスクではありません。現状調査、競合分析、顧客インタビュー、戦略立案、ワークショップの企画・運営、クリエイティブ開発のディレクションなど、膨大な工数と専門的なスキルが要求される一大プロジェクトです。

多くの企業、特に中堅・中小企業では、ブランディングの専任部署や担当者を置く余裕がないのが実情です。既存の業務と兼任でプロジェクトを進めようとすると、担当者の負担が過大になり、結果として通常業務とブランディングのどちらも中途半端になってしまうリスクがあります。

ブランドコンサルティングを活用することで、これらの専門的で時間のかかる業務を外部のプロフェッショナルに委託し、社内の貴重な人材(リソース)を本来注力すべきコア業務に集中させられます。営業担当者は営業活動に、開発担当者は製品開発に、それぞれの専門分野でパフォーマンスを最大限に発揮できるため、ブランディングプロジェクトの推進と並行して、企業全体の生産性を維持・向上させることが可能です。

これは、単なる「業務のアウトソーシング」以上の意味を持ちます。ブランディングという非日常的で負荷の高いプロジェクトを外部の専門家がリードすることで、プロジェクト全体の進行がスムーズになり、意思決定のスピードも上がります。社内リソースを最適配分し、企業全体のパフォーマンスを落とさずに変革を推進できる点は、経営的な観点からも非常に大きなメリットと言えるでしょう。

ブランドコンサルティングを利用する3つのデメリット

ブランドコンサルティングは多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、プロジェクトを成功に導く鍵となります。

① コンサルティング費用が発生する

最も直接的で分かりやすいデメリットは、専門的なサービスに対する安くはない費用が発生することです。ブランドコンサルティングの料金は、プロジェクトの規模、期間、コンサルティング会社の知名度や実績、投入されるコンサルタントの人数や役職などによって大きく変動しますが、一般的には数百万円から数千万円単位の投資となるケースも少なくありません。

この費用は、企業の財務状況によっては大きな負担となる可能性があります。特に、すぐに売上として跳ね返ってくるわけではないブランディングへの投資は、短期的な視点で見るとコストとして捉えられがちです。

対策と心構え:

重要なのは、この費用を単なる「コスト(費用)」としてではなく、「未来への投資」として捉えることです。目先の金額の安さだけでコンサルティング会社を選んでしまうと、質の低い分析やありきたりな戦略しか得られず、結果的にお金と時間を無駄にしてしまう「安物買いの銭失い」に陥る危険性があります。

依頼前には、複数の会社から提案と見積もりを取り、その金額に見合った価値(提供されるサービス内容、期待される成果)が得られるかを慎重に比較検討する必要があります。なぜその費用になるのか、その内訳(人件費、調査費など)を明確に説明してくれる、透明性の高い会社を選ぶことが重要です。

② 成果が出るまでに時間がかかる

ブランディングは、企業の体質改善や文化醸成に近い、息の長い活動です。広告キャンペーンのように、実施してすぐに売上が倍増するといった短期的な成果を期待すべきものではありません。

一般的に、ブランドコンサルティングのプロジェクトは、以下のようなタイムラインで進みます。

- 調査・分析フェーズ: 2〜4ヶ月

- 戦略立案フェーズ: 2〜4ヶ月

- 実行・浸透フェーズ: 6ヶ月〜数年

つまり、戦略が形になり、それが社内外に浸透してブランドイメージの変化や顧客ロイヤルティの向上といった目に見える成果として現れるまでには、少なくとも1年、場合によっては数年単位の時間が必要です。

この時間軸に対する認識が経営層や社内で共有されていないと、「多額の費用を払っているのに、一向に効果が出ないではないか」という不満や疑念が生じ、プロジェクトが途中で頓挫してしまうリスクがあります。

対策と心構え:

プロジェクトを開始する前に、関係者全員で「現実的なタイムライン」と「成功の定義」について、徹底的にすり合わせを行うことが不可欠です。短期・中期・長期でそれぞれどのような状態を目指すのか(KPI/KGIの設定)、マイルストーンを置き、定期的に進捗を確認する仕組みを構築することで、長期的なプロジェクトでも関係者のモチベーションを維持しやすくなります。焦らず、着実にブランドという資産を育てていくという共通認識を持つことが成功の鍵です。

③ 社内にノウハウが蓄積されにくい場合がある

ブランドコンサルタントは非常に優秀で頼りになる存在ですが、その能力に依存しすぎてしまうと、新たな問題が生じる可能性があります。それは、プロジェクトをコンサルティング会社に「丸投げ」してしまい、自社の従業員が主体的に関与しないケースです。

このような状態では、プロジェクト期間中は物事がスムーズに進んだとしても、契約が終了した途端、社内にはブランディングに関する知識や経験(ノウハウ)が全く残らず、自社でブランドを維持・発展させていくことができなくなってしまいます。せっかく築いたブランドも、その後のメンテナンスが行われなければ、時間とともに陳腐化し、価値を失っていきます。

対策と心構え:

このデメリットを回避するためには、企業側の主体的な姿勢が何よりも重要です。コンサルティング会社を「下請け業者」ではなく、「共に学ぶパートナー」と位置づけましょう。

- プロジェクトに自社メンバーを積極的にアサインする: 必ず窓口となる担当者やチームを設置し、定例会やワークショップに主体的に参加させます。

- 思考のプロセスを学ぶ: コンサルタントから最終的なアウトプットだけを受け取るのではなく、「なぜその結論に至ったのか」という分析手法や思考のプロセスを積極的に質問し、学ぶ姿勢が大切です。

- ドキュメントを資産化する: 議事録や提案資料、分析データなどを社内のナレッジとして体系的に管理し、いつでも振り返れるようにしておきます。

最終的なゴールは、いつかコンサルタントがいなくても、自社でブランドをマネジメントできる「自走状態」になることです。この視点を持ってコンサルティングを活用することで、投資効果を最大化できます。

ブランドコンサルティングの費用相場

ブランドコンサルティングの費用は、プロジェクトの要件や依頼する会社の規模によって大きく異なります。ここでは、代表的な契約形態別に、それぞれの費用相場と特徴を解説します。自社の予算や課題に合わせて、どの形態が最適かを検討する際の参考にしてください。

| 契約形態 | 費用相場(目安) | 特徴 | 特に適している企業 |

|---|---|---|---|

| プロジェクト型 | 300万円 〜 2,000万円以上 / プロジェクト | 特定の課題解決(例:リブランディング)のため、期間とゴールを定めて集中的に支援を受ける。最も一般的な形態。 | 課題が明確で、大規模なブランド刷新や新規ブランド立ち上げを計画している企業。 |

| 顧問契約(アドバイザリー)型 | 30万円 〜 100万円 / 月 | 定期的なミーティングを通じて、専門家として継続的にアドバイスや戦略の壁打ちを行う。実作業は限定的。 | 社内に担当者はいるが、専門的な助言や客観的な視点が欲しい企業。長期的な視点でブランドを育成したい企業。 |

| 成果報酬型 | (固定費 + 成果に応じた報酬) | 売上向上など、事前に合意した特定の指標(KPI)の達成度合いに応じて報酬が支払われる。 | 成果が数値で明確に測定できる課題(例:ECサイトの売上向上)に取り組む場合。 |

契約形態別の費用

プロジェクト型

費用相場: 300万円 〜 2,000万円以上 / プロジェクト

プロジェクト型は、「〇〇という課題を、〇ヶ月の期間で解決する」といった形で、特定のゴールと期間を定めて契約する形態です。リブランディング、新規事業のブランド立ち上げ、ブランド体系の整理など、明確な目的がある場合に適しています。

費用の幅が非常に広いのは、プロジェクトのスコープ(業務範囲)によって必要な工数が大きく異なるためです。

- 小規模プロジェクト(例:現状分析と戦略の方向性策定): 300万円〜500万円程度。比較的短期間(3ヶ月程度)で、ブランドの現状診断と今後の戦略の骨子をまとめるケース。

- 中規模プロジェクト(例:戦略立案+VI開発+ガイドライン作成): 500万円〜1,500万円程度。ブランドの根幹となるアイデンティティ定義から、ロゴやWebサイトといった具体的なアウトプットの制作ディレクションまでを含む、半年から1年程度の標準的なプロジェクト。

- 大規模プロジェクト(例:グローバル展開、インナーブランディングの実行支援): 2,000万円以上。複数の国や事業をまたぐ複雑なブランド体系の整理や、全社的な文化変革を伴うインナーブランディングの実行支援など、難易度が高く、長期間にわたるプロジェクト。

メリットは、ゴールと予算が明確であるため、計画が立てやすい点です。デメリットは、初期投資が大きくなる傾向がある点と、契約期間終了後のフォローアップが別途必要になる場合がある点です。

顧問契約(アドバイザリー)型

費用相場: 30万円 〜 100万円 / 月

顧問契約型は、月額固定料金で、継続的に専門家からのアドバイスを受けられる形態です。通常、月1〜4回程度の定例ミーティングと、メールやチャットでの随時相談が含まれます。コンサルタントが手を動かして資料を作成したり、調査を行ったりする実作業は限定的で、あくまでも企業の「相談役」「壁打ち相手」としての役割が中心です。

メリットは、プロジェクト型に比べて月々の費用を抑えながら、長期的に専門家の知見を活用できる点です。社内にブランディング担当者はいるものの、戦略の方向性に迷ったときや、施策の妥当性を客観的に評価してほしいときに非常に有効です。経営者の良き相談相手として、中長期的な視点でのブランド育成をサポートします。

デメリットは、戦略の実行主体はあくまで自社となるため、社内に主体的に動けるリソースがないと、アドバイスをもらうだけで終わってしまう可能性がある点です。

成果報酬型

費用相場: (月額固定費 + 成果に応じた報酬)

成果報酬型は、事前に設定したKPI(重要業績評価指標)の達成度合いに応じて報酬が変動する契約形態です。例えば、「ECサイトの売上が前年比〇%増加したら、増加分の〇%を報酬として支払う」といった形です。リスクを抑えたい企業側と、成果へのコミットメントを示したいコンサルティング会社側の意向が合致した場合に採用されます。

メリットは、企業側の初期投資リスクを低減できる点です。成果が出なければ支払う報酬も少なくなるため、費用対効果が明確です。

デメリットは、適用できるケースが限られる点です。ブランディングの成果である「顧客ロイヤルティの向上」や「企業文化の醸成」といった本質的な価値は、短期的な売上などの数値で測ることが難しいためです。成果の定義や測定方法を巡って、後々トラブルになる可能性もゼロではありません。そのため、ブランドコンサルティングの領域では、この形態は比較的少ないのが現状です。

失敗しないブランドコンサルティング会社の選び方5つのポイント

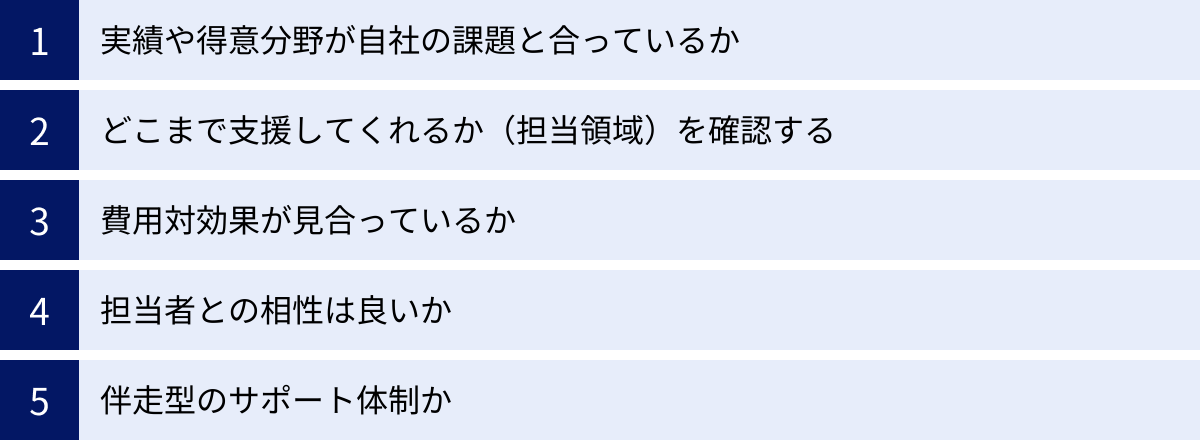

数多くのブランドコンサルティング会社の中から、自社にとって最適なパートナーを見つけ出すことは、プロジェクトの成否を分ける極めて重要なプロセスです。ここでは、会社選びで失敗しないための5つの実践的なポイントを解説します。

① 実績や得意分野が自社の課題と合っているか

「ブランドコンサルティング」と一口に言っても、会社によってその得意分野や専門性は様々です。自社の業種や課題と、コンサルティング会社の実績・強みがマッチしているかを確認することが、最初のステップです。

確認すべきポイント:

- BtoBか、BtoCか: 消費者向けのブランディング(BtoC)と、法人向けのブランディング(BtoB)では、アプローチや重視すべき点が大きく異なります。自社のビジネスモデルに合った実績が豊富かを確認しましょう。

- 業界・業種: 製造業、IT・テクノロジー、金融、食品、不動産、医療など、特定の業界に特化した知見を持つ会社も多くあります。業界特有の商習慣や課題を深く理解しているパートナーであれば、より的確な提案が期待できます。

- 企業規模: 大企業向けの複雑な組織課題の解決を得意とする会社もあれば、リソースの限られた中小企業やスタートアップの支援に強みを持つ会社もあります。

- 課題の種類:

- アウターブランディング: 顧客向けのブランドイメージ向上や商品ブランディングが得意か。

- インナーブランディング: 従業員のエンゲージメント向上や理念浸透といった社内向け施策が得意か。

- 採用ブランディング: 企業の魅力を伝え、優秀な人材を獲得するためのブランディングに特化しているか。

- リブランディング: 既存ブランドの価値を再定義し、時代に合わせて刷新するプロジェクトの実績は豊富か。

会社のウェブサイトに掲載されている「事例紹介」を見る際は、単に有名企業のロゴが並んでいるかだけでなく、「どのような課題に対し、どのようなプロセスでアプローチし、どのような成果を出したのか」という具体的なストーリーを読み解くことが重要です。

② どこまで支援してくれるか(担当領域)を確認する

コンサルティング会社によって、提供するサービスの範囲(スコープ)は異なります。自社が何を求めているのかを明確にし、それに応えてくれる会社を選ぶ必要があります。

- 戦略特化型: 企業のトップマネジメントと対話し、市場調査や分析を通じて、ブランド戦略の立案までをメインに行います。実行フェーズは自社で行うか、別の制作会社などに依頼することが前提となります。

- 一気通貫型: 戦略立案から、ロゴやWebサイト、広告などのクリエイティブ制作、さらにはPRやプロモーションの実行支援までをワンストップで提供します。社内にデザイナーやマーケターがいない場合に便利ですが、その分費用は高くなる傾向があります。

自社の状況に合わせて選ぶことが肝心です。例えば、社内に優秀なデザイナーチームがいるのに、クリエイティブ制作までセットになったプランを契約すると、不要なコストが発生してしまいます。逆に、戦略だけもらっても実行できるリソースが全くないのに戦略特化型の会社に依頼すると、戦略が「絵に描いた餅」で終わってしまう可能性があります。

依頼を検討する際には、RFP(提案依頼書)を作成し、自社が支援してほしい範囲を明確に伝え、各社からの提案内容を比較検討することをお勧めします。

③ 費用対効果が見合っているか

コンサルティング費用は決して安いものではありません。しかし、単純な価格の比較だけで判断するのは非常に危険です。「安かろう、悪かろう」というケースも少なくないのがこの業界の実情です。

重要なのは、提示された費用とその対価として得られる価値のバランス、すなわち「費用対効果」を見極めることです。

- 複数社から相見積もりを取る: 1社だけの話を聞いて決めるのではなく、必ず2〜3社から提案と見積もりを取り、比較検討しましょう。

- 見積もりの内訳を確認する: 「コンサルティング費用一式」といった大雑把な見積もりではなく、「どの作業に、何人のコンサルタントが、何時間稼働するのか」といった費用の根拠を詳細に説明してくれる会社は信頼できます。

- 長期的な視点で投資対効果(ROI)を考える: この投資によって、将来的にどのようなリターンが期待できるのか(例: 利益率の向上、顧客単価の上昇、採用コストの削減など)をシミュレーションし、その投資が妥当かどうかを経営判断として下す必要があります。コンサルティング会社に、期待されるROIについて見解を求めてみるのも良いでしょう。

④ 担当者との相性は良いか

ブランドコンサルティングは、数ヶ月から時には数年にわたって続く、非常に密な共同作業です。そのため、実際にプロジェクトをリードしてくれる担当コンサルタントとの人間的な相性は、プロジェクトの成否を左右するほど重要な要素です。

会社の知名度や実績がどれだけ素晴らしくても、担当者とのコミュニケーションがうまくいかなければ、プロジェクトは円滑に進みません。

- コミュニケーション能力: こちらの意図を正確に汲み取り、専門的な内容を分かりやすい言葉で説明してくれるか。

- 傾聴力と共感力: 自社の歴史や事業への想いを真摯に受け止め、リスペクトを持って接してくれるか。

- 熱意と誠実さ: プロジェクト成功に向けて、当事者意識を持って情熱的に取り組んでくれるか。

- 相性: 率直な意見交換ができるか、信頼関係を築けそうか。

契約前の打ち合わせやプレゼンテーションの際には、営業担当者だけでなく、必ず「実際にプロジェクトを担当する予定のメンバー」に会わせてもらいましょう。そして、その人柄や能力をしっかりと見極めることが、後悔しないパートナー選びの鍵となります。

⑤ 伴走型のサポート体制か

「デメリット」の章でも触れた通り、コンサルティング会社に依存しすぎると、社内にノウハウが蓄積されません。これを防ぐためには、企業と「伴走」し、最終的に企業が「自走」できるよう支援してくれるスタンスの会社を選ぶことが極めて重要です。

- 「教える」のではなく「共に考える」姿勢: 一方的に正解を提示するのではなく、ワークショップなどを通じて企業のメンバーを巻き込み、議論をファシリテートしながら、一緒に答えを見つけ出そうとしてくれるか。

- ノウハウ移転への意識: なぜその分析手法を使うのか、なぜその戦略を推奨するのか、その思考プロセスやフレームワークを惜しみなく共有し、社内人材の育成にも貢献してくれるか。

- プロジェクト終了後のフォロー: 契約が終了したら関係も終わり、ではなく、簡易な相談に乗ってくれたり、定期的なレビューの機会を設けてくれたりといった、長期的な関係性を築こうとする姿勢があるか。

このような伴走型のパートナーは、単なる業務委託先ではなく、企業の成長を心から願う「外部のチームメンバー」のような存在になります。こうした会社と出会えるかどうかが、ブランディングの成功を大きく左右すると言えるでしょう。

ブランドコンサルティング会社おすすめ12選

ここからは、国内で豊富な実績を持つ代表的なブランドコンサルティング会社12社を、それぞれの特徴とともにご紹介します。各社の強みや得意領域は異なりますので、自社の課題や目指す方向性と照らし合わせながら、最適なパートナーを見つけるための参考にしてください。

(※掲載順はランキングではありません。)

① 株式会社YRK and

株式会社YRK andは、大阪と東京に拠点を置く、120年以上の歴史を持つマーケティング・クリエイティブ企業です。長年の事業活動を通じて、セールスプロモーションからブランディング、事業開発まで幅広い領域で企業の課題解決を支援しています。

特徴・強み:

同社のブランドコンサルティングは、特に「リ・ブランディング」に強みを持っています。時代の変化とともに価値が陳腐化してしまった既存のブランドや、埋もれてしまった企業の強みを再発掘し、現代の市場に適合した新しい価値として再生させることを得意としています。BtoC、BtoBを問わず、メーカー、流通・小売、サービス業など多岐にわたる業界での実績が豊富です。戦略立案からクリエイティブ制作、プロモーション実行までをワンストップで提供できる体制も大きな強みです。

こんな企業におすすめ:

- 歴史はあるが、ブランドイメージが古くなっていると感じる企業

- 自社の本当の強みを見失い、新たな成長の軸を探している企業

- 戦略だけでなく、具体的なアウトプットまで一貫して任せたい企業

参照:株式会社YRK and公式サイト

② 株式会社揚羽

株式会社揚羽は、採用ブランディング、インナーブランディング、アウターブランディングを三位一体で手掛けるブランディング・クリエイティブカンパニーです。特に、企業の「人」に関わる課題解決を得意としています。

特徴・強み:

最大の強みは、採用活動と連動したブランディング戦略です。企業の理念やビジョンを言語化・可視化し、それを採用サイトや映像、各種ツールに落とし込むことで、企業の魅力に共感する人材の獲得を支援します。また、入社後の従業員のエンゲージメントを高めるインナーブランディングにも注力しており、「外」と「内」の両面から一貫したブランド構築を行える点が特徴です。映像制作に定評があり、エモーショナルなストーリーテリングで企業の想いを伝えるクリエイティブを得意としています。

こんな企業におすすめ:

- 採用活動に課題を抱えており、企業の魅力を効果的に伝えたい企業

- 従業員の離職率を下げ、エンゲージメントを高めたい企業

- 映像を活用して、感動や共感を呼ぶブランディングを行いたい企業

参照:株式会社揚羽公式サイト

③ 株式会社アイディーエイ

株式会社アイディーエイ(IDA)は、岡山に本社を置き、東京、大阪にも拠点を持つブランディングデザイン会社です。パッケージデザイン領域で高い実績を誇り、そこから派生したブランド戦略構築を得意としています。

特徴・強み:

商品ブランディング、特にパッケージデザインを起点としたブランド構築に圧倒的な強みを持っています。消費者が商品を手に取る瞬間の「体験」を重視し、商品の魅力を最大限に引き出すデザイン力と、その背景にあるブランドストーリーを構築する戦略性を兼ね備えています。食品、飲料、化粧品、日用品といったBtoCの消費財メーカーからの信頼が厚く、数々のヒット商品のブランディングに関わっています。リサーチからコンセプト開発、ネーミング、デザイン、プロモーションまで、商品開発の川上から川下までを一貫してサポートできる体制が特徴です。

こんな企業におすすめ:

- 新商品の開発や、既存商品のリニューアルを検討しているメーカー

- パッケージデザインを刷新し、店頭での競争力を高めたい企業

- 商品の世界観をトータルで構築し、ファンを増やしたい企業

参照:株式会社アイディーエイ公式サイト

④ 株式会社イマジナ

株式会社イマジナは、「アウターブランディング」と「インナーブランディング」を両輪で提供するコンサルティング会社です。特に、企業の理念やビジョンを社内に浸透させ、組織を活性化させるインナーブランディングに強みを持っています。

特徴・強み:

「人が輝き、企業が輝く」という思想のもと、組織の内側からブランドを構築していくアプローチを重視しています。経営理念の策定・浸透支援、行動指針(クレド)の作成、社内向けイベントの企画・運営などを通じて、従業員一人ひとりがブランドの体現者となる組織づくりを支援します。また、その強固な組織力を土台として、採用ブランディングやアウターブランディングへと展開していくことで、内外に一貫性のある力強いブランドを構築します。

こんな企業におすすめ:

- 経営理念が形骸化しており、社員に浸透させたい企業

- 組織の一体感を醸成し、従業員のモチベーションを高めたい企業

- 強い組織文化を武器に、採用力や顧客満足度を向上させたい企業

参照:株式会社イマジナ公式サイト

⑤ 株式会社バイウィル

株式会社バイウィル(旧:株式会社フォワード)は、「サステナビリティ」や「パーパス」を軸としたブランドコンサルティングを提供する会社です。企業の社会的存在意義を明確にし、事業成長と社会貢献の両立を目指す支援を得意としています。

特徴・強み:

企業のパーパス(存在意義)を策定し、それを基点にサステナビリティ戦略とブランド戦略を統合するアプローチが最大の特徴です。CSV(Creating Shared Value:共通価値の創造)の考え方に基づき、社会課題の解決に貢献することが、結果として企業の競争優位性や企業価値の向上に繋がるという思想を持っています。パーパスの策定から、ESG情報開示支援、サステナビリティサイトの構築、統合報告書の制作まで、企業のサステナビリティ経営を包括的にサポートします。

こんな企業におすすめ:

- 自社の社会的な存在意義を明確にし、事業の軸としたい企業

- ESG経営やSDGsへの取り組みを強化し、企業価値を高めたい企業

- 社会性・独自性の高いブランドを構築し、ステークホルダーからの共感を得たい企業

参照:株式会社バイウィル公式サイト

⑥ 株式会社フラクタ

株式会社フラクタは、Eコマース(EC)、特にD2C(Direct to Consumer)ブランドのブランディングに特化した専門エージェンシーです。「ブランドを、未来の文化へ。」をビジョンに掲げ、テクノロジーとクリエイティブを融合させた支援を行っています。

特徴・強み:

D2Cブランドの立ち上げから成長支援までを一気通貫でサポートできる点が最大の強みです。ブランドコンセプトの設計から、ECサイトの構築(特にShopifyに強み)、デジタルマーケティング、CRM(顧客関係管理)戦略まで、D2Cビジネスに必要なあらゆる要素を網羅しています。データ分析に基づいた論理的な戦略と、ブランドの世界観を表現するクリエイティブを両立させ、熱狂的なファンを持つブランドを育成することを得意としています。

こんな企業におすすめ:

- これからD2Cブランドを立ち上げたいと考えている企業や個人

- 既存のEC事業をブランドとして確立し、成長を加速させたい企業

- Shopifyを活用して、世界観のあるECサイトを構築したい企業

参照:株式会社フラクタ公式サイト

⑦ 株式会社TCD

株式会社TCDは、東京と米国ポートランドに拠点を置く、リサーチとインサイト抽出に強みを持つブランディング・デザイン会社です。人間の行動や心理を深く洞察し、本質的な課題解決を目指すアプローチを特徴としています。

特徴・強み:

徹底したリサーチに基づくインサイト(顧客の本音や深層心理)の発見をすべての起点としています。エスノグラフィ(行動観察調査)やデプスインタビューといった定性調査を得意とし、データだけでは見えない生活者のリアルな姿を捉えます。この深い人間理解を基に、新規事業開発、商品・サービス開発、ブランド戦略の立案を行います。特に、新たな市場機会の発見や、まだ顕在化していない顧客ニーズを捉えたイノベーション支援に定評があります。

こんな企業におすすめ:

- 既存の市場調査では得られない、本質的な顧客インサイトを発見したい企業

- 新規事業や新商品の開発で、革新的なアイデアを求めている企業

- ユーザー中心設計(UCD)の思想に基づいたブランドやサービスを構築したい企業

参照:株式会社TCD公式サイト

⑧ 株式会社Que

株式会社Que(キュー)は、BtoB領域に特化したブランディングエージェンシーです。複雑で専門的になりがちなBtoB企業の価値を分かりやすく翻訳し、伝わる形にデザインすることを得意としています。

特徴・強み:

「BtoBには、BtoBのブランディングを。」を掲げ、BtoBビジネスの特性を深く理解した専門性の高い支援が強みです。ターゲットが限定的、製品・サービスが難解、購買プロセスが複雑といったBtoB特有の課題に対し、的確なソリューションを提供します。企業の技術力やソリューションの価値を、経営層、担当者、技術者といった多様なステークホルダーに響くメッセージとデザインに落とし込みます。コーポレートブランディングから、製品・サービスブランディング、採用ブランディングまで、BtoB企業のあらゆるブランド課題に対応可能です。

こんな企業におすすめ:

- 専門的な技術やサービスを持つが、その価値を上手く伝えられていないBtoB企業

- 見込み客の獲得や、営業活動の効率化に課題を感じている企業

- BtoB領域での採用競争力を高めたい企業

参照:株式会社Que公式サイト

⑨ 株式会社リスキーブランド

株式会社リスキーブランドは、戦略ブティック型のブランドコンサルティングファームです。論理的な戦略構築力と、それを実現するクリエイティビティを高いレベルで両立させていることを特徴としています。

特徴・強み:

「ストラテジック・クリエイティビティ」を標榜し、左脳的な戦略と右脳的なクリエイティブの融合を強みとしています。緻密な市場分析や競合分析に基づいたシャープな戦略立案能力と、人の心を動かすネーミングやデザインを生み出す発想力を兼ね備えています。企業の根幹に関わるコーポレートブランディングや、事業の未来を左右する新規事業ブランディングなど、経営課題に直結する難易度の高いプロジェクトを数多く手掛けています。

こんな企業におすすめ:

- 経営戦略と一体化した、骨太なブランド戦略を構築したい企業

- 論理的で説得力のある戦略と、人の心を惹きつけるクリエイティブの両方を求める企業

- 企業のアイデンティティを再定義するような、根本的な変革を目指す企業

参照:株式会社リスキーブランド公式サイト

⑩ 株式会社プラグ

株式会社プラグは、パッケージデザインと、それに関連する消費者リサーチに特化したユニークな会社です。特に、デザインの評価を定性的・定量的に行う独自の調査手法に強みを持っています。

特徴・強み:

パッケージデザインを科学的に評価する独自の調査サービス「パッケージデザインAI」が最大の特徴です。AIを活用して、1000案以上のデザイン案をわずかな時間で評価し、消費者に好まれるデザインや、ブランドイメージに合致したデザインを予測できます。これにより、デザイナーの感性だけに頼らない、客観的なデータに基づいたパッケージ開発が可能です。このリサーチ力を基盤として、売れる商品づくりのためのコンセプト開発やブランディング支援も行っています。

こんな企業におすすめ:

- パッケージデザインのリニューアルで絶対に失敗したくない消費財メーカー

- 感覚ではなく、データに基づいてデザインの意思決定を行いたい企業

- 消費者の視点から、本当に「売れる」デザインを開発したい企業

参照:株式会社プラグ公式サイト

⑪ 株式会社インターブランドジャパン

株式会社インターブランドジャパンは、世界最大規模のブランディング専門会社であるインターブランドの日本法人です。グローバルなネットワークと、豊富な実績に裏打ちされた世界標準のブランディング手法を提供しています。

特徴・強み:

毎年発表されるグローバル・ブランド価値評価ランキング「Best Global Brands」で知られており、ブランドを経済的な価値として評価・測定する手法に長けています。この「ブランド価値評価」を基軸に、ブランド戦略、ブランド体験(BX)、ブランドコミュニケーションの各領域で、包括的なコンサルティングを提供します。グローバルな知見とネットワークを活かし、日本企業の海外展開支援や、外資系企業の日本市場におけるブランディング支援など、国境を越えたプロジェクトを得意としています。

こんな企業におすすめ:

- グローバル市場で通用する、世界水準のブランドを構築したい企業

- 自社のブランド価値を客観的に評価し、経営指標として管理したい企業

- データと実績に裏打ちされた、王道かつ正攻法のブランディングを求める企業

参照:株式会社インターブランドジャパン公式サイト

⑫ 株式会社グラムコ

株式会社グラムコは、1987年設立の、日本におけるCI(コーポレート・アイデンティティ)やブランディングの草分け的存在のコンサルティング会社です。国内外で数多くの企業のブランド構築を支援してきた豊富な実績を誇ります。

特徴・強み:

長年の歴史で培われたコーポレートブランディングに関する深い知見と実績が最大の強みです。企業の理念やビジョンといった根源的な部分からアイデンティティを構築し、それをネーミング、デザイン、コミュニケーションへと一貫して展開していくオーソドックスかつ強力なアプローチを得意としています。特に、製造業や金融、インフラ系など、信頼性や歴史が重要となる業界の大企業からの信頼が厚いです。また、中国をはじめとするアジア市場でのブランディング支援にも豊富な実績を持っています。

こんな企業におすすめ:

- 企業の根幹からアイデンティティを見直し、社会的な信頼性を高めたい企業

- 歴史と実績のあるコンサルティング会社に、安心して任せたい大企業

- アジア市場への進出や、現地でのブランド力強化を検討している企業

参照:株式会社グラムコ公式サイト

まとめ

本記事では、ブランドコンサルティングの基礎知識から、具体的なサービス内容、メリット・デメリット、費用相場、そして失敗しないためのパートナー選びのポイントまで、幅広く解説してきました。

現代のビジネスにおいて、ブランディングはもはや一部の大企業だけのものではありません。市場の同質化が進み、消費者の価値観が多様化する中で、企業が価格競争に陥らず、顧客から愛され、持続的に成長していくための最も重要な経営戦略の一つです。

ブランドコンサルティングを活用する主なメリットは以下の3点です。

- 専門家の知見: 成功・失敗事例に基づいた、質の高い戦略を立てられます。

- 客観的な視点: 自社では気づけない本当の強みや課題を発見できます。

- リソースの最適化: 社員がコア業務に集中でき、生産性を維持できます。

一方で、費用や時間がかかること、依存しすぎると社内にノウハウが蓄積されないといった注意点も存在します。これらのデメリットを理解し、対策を講じることが重要です。

そして、ブランドコンサルティングを成功させる最大の鍵は、「自社の課題は何か」を明確にし、「その課題解決に最適なパートナーは誰か」を慎重に見極めることに尽きます。今回ご紹介した12社をはじめ、世の中にはそれぞれ異なる強みを持つコンサルティング会社が数多く存在します。

本記事で解説した「5つの選び方」を参考に、ぜひ複数の会社にコンタクトを取り、実際に話を聞いてみてください。そのプロセスを通じて、自社の課題がより明確になり、共に未来を築いていける信頼できるパートナーがきっと見つかるはずです。この記事が、そのための一助となれば幸いです。