現代のビジネス環境は、VUCA(Volatility:変動性, Uncertainty:不確実性, Complexity:複雑性, Ambiguity:曖昧性)と呼ばれる言葉に象徴されるように、予測困難で複雑な課題に満ちています。このような時代において、企業が持続的に成長し、競争優位性を確立するためには、羅針盤となる精緻な「戦略」が不可欠です。

しかし、経営の舵取りを担うトップ層は、日々発生する無数の課題への対応に追われ、中長期的な視点での戦略策定に十分なリソースを割けない、あるいは社内の常識やしがらみにとらわれ、客観的な判断が難しいといったジレンマを抱えています。

本記事では、こうした企業の根幹に関わる経営課題を解決に導く専門家集団「戦略コンサルティング」について、その定義から仕事内容、他のコンサルティングとの違い、キャリアパス、そして未経験から目指す方法まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。戦略コンサルティングの世界に興味を持つビジネスパーソンや、キャリアチェンジを検討している方にとって、その全体像を深く理解するための一助となれば幸いです。

目次

戦略コンサルティングとは

戦略コンサルティングとは、企業のCEOや取締役といった経営トップ層が直面する、事業の方向性を左右する極めて重要な経営課題に対して、外部の専門家として客観的な視点から解決策を策定し、その実行を支援する知的サービスです。企業の「外部の頭脳」「経営のパートナー」とも称され、クライアント企業の成長と企業価値向上にコミットすることがその使命です。

戦略コンサルティングが扱うテーマは、企業の根幹に関わるものばかりです。例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 全社戦略・中長期経営計画の策定: 企業のビジョンやミッションを再定義し、3~5年後のあるべき姿と、そこに至るまでの具体的なロードマップを描きます。

- 事業ポートフォリオの見直し: 複数の事業を抱える企業において、どの事業に経営資源を集中投下し、どの事業から撤退・売却すべきかを判断します。

- 新規事業開発: 既存事業の延長線上にはない、新たな収益の柱となるビジネスモデルをゼロから構築します。

- M&A・アライアンス戦略: 自社だけでは得られない技術や市場を獲得するため、他社の買収や業務提携を計画・実行します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略: AIやIoTといった最先端技術を活用し、既存のビジネスモデルや業務プロセスを根本から変革する戦略を立案します。

- 海外進出戦略: 未開拓の国や地域へ進出する際の市場調査、参入方法の検討、現地での事業展開計画を策定します。

では、なぜ企業は多額の費用を支払ってまで、外部の戦略コンサルタントを必要とするのでしょうか。その理由は主に3つあります。

- 高度な専門性と客観性: 戦略コンサルタントは、多様な業界・テーマのプロジェクトを通じて蓄積した知見や、高度な分析手法、論理的思考力といった専門スキルを有しています。企業の内部人材だけでは気づきにくい問題点や、業界の常識を覆すような斬新な視点を提供できます。また、社内の利害関係や過去の成功体験にとらわれない、完全に客観的な立場から最適な判断を下せることも大きな価値です。

- リソースの補完: 企業の経営企画部門なども戦略策定を担いますが、日々の業務に追われ、全社的な重要課題に数ヶ月間集中して取り組むことは困難です。戦略コンサルティングファームは、優秀な人材をプロジェクト単位で集中的に投入し、短期間で質の高いアウトプットを創出します。

- 意思決定の正当性の担保: 経営トップが下す重要な意思決定(例:大規模な投資、事業撤退など)は、株主や従業員をはじめとする多くのステークホルダーへの説明責任を伴います。第三者である戦略コンサルタントによる客観的な分析や提言は、その意思決定の論理的な正当性を補強する役割を果たします。

戦略コンサルティングのプロジェクトは、通常、数週間から数ヶ月単位で行われます。コンサルタントは、クライアント企業の内部データ分析、経営層や現場社員へのインタビュー、市場・競合調査などを通じて膨大な情報を収集・分析し、仮説を構築・検証します。そして、最終的には経営陣に対して、具体的なアクションプランを伴う提言を報告書としてまとめ、プレゼンテーションを行います。近年では、提言に留まらず、その実行支援(ハンズオン支援)まで深く関与するケースも増えています。

このように、戦略コンサルティングは、企業の未来を左右する極めて難易度の高い課題に対し、論理と知性を武器に立ち向かう、知的興奮に満ちた仕事であると言えるでしょう。

戦略コンサルティングと他のコンサルティングとの違い

「コンサルティング」と一括りにされがちですが、その中には様々な種類が存在し、それぞれ役割や専門領域が異なります。特に戦略コンサルティングは、他のコンサルティングと明確な違いがあります。ここでは、総合コンサルティング、業務・ITコンサルティング、シンクタンク、財務アドバイザリー(FAS)との違いを解説します。

| 項目 | 戦略コンサルティング | 総合コンサルティング | 業務・ITコンサルティング | シンクタンク | 財務アドバイザリー(FAS) |

|---|---|---|---|---|---|

| 主なクライアント | 経営トップ(CEO, 取締役会) | 経営層〜ミドル層 | 事業部門、情報システム部門 | 政府、官公庁、業界団体 | 経営層、財務部門(CFO) |

| 主なテーマ | 全社戦略、事業戦略など(What: 何をすべきか) | 戦略から実行まで全般(What, How, Do) | 業務改善、システム導入など(How: どうやるか) | 調査研究、政策提言 | M&A、事業再生、企業価値評価 |

| 課題のレイヤー | 経営レベル、全社的 | 全社〜部門レベル | 部門〜現場レベル | マクロ経済、社会、産業レベル | 財務・会計レベル |

| 成果物 | 経営会議資料、戦略報告書 | 報告書、業務フロー図、要件定義書など | 業務マニュアル、導入システム | 調査レポート、提言書 | DDレポート、価値評価書 |

| 特徴 | 少数精鋭、高単価、仮説思考 | 大規模、実行支援に強み | 特定領域の専門性 | 中立性、公共性 | 財務・会計の専門性 |

総合コンサルティングとの違い

総合コンサルティングファームは、その名の通り、企業のあらゆる経営課題を「総合的」に扱うサービスを提供します。戦略コンサルティングとの最大の違いは、扱う領域の広さと深さにあります。

戦略コンサルティングが主に経営トップ層に対して「What(何をすべきか)」という最上流の課題に特化するのに対し、総合コンサルティングは「What」の策定支援も行いますが、むしろその後の「How(どのように実行するか)」や「Do(実行そのものの支援)」に強みを持っています。例えば、人事制度改革、サプライチェーンマネジメント(SCM)の最適化、大規模なシステム導入など、具体的な実行プランを策定し、クライアント企業と一体となってプロジェクトを推進します。

このため、プロジェクトの規模も大きく異なります。戦略コンサルティングは、数名から十数名の少数精鋭チームで数ヶ月間活動することが多いのに対し、総合コンサルティングでは、数十名から数百名規模のチームが年単位でプロジェクトに関わることも珍しくありません。

ただし、近年はこの境界線が曖昧になりつつあります。多くの戦略コンサルティングファームが提言の実行支援までサービスを拡大する一方、総合コンサルティングファームも戦略部門を強化し、最上流の案件獲得に力を入れています。両者が互いの領域に進出し、競争が激化しているのが現状です。

業務・ITコンサルティングとの違い

業務コンサルティングやITコンサルティングは、総合コンサルティングの領域の中から、さらに特定の機能や技術に特化したものと位置づけられます。

- 業務コンサルティング: 特定の業務プロセス(例:会計、人事、生産管理、物流など)の効率化や高度化を専門とします。業務フローの可視化、問題点の洗い出し、改善策の立案など、より現場に近いレベルでのコンサルティングを行います。

- ITコンサルティング: 経営戦略や業務改善を実現するためのIT活用を専門とします。情報システム戦略の立案から、具体的なシステムの選定・導入、プロジェクトマネジメントまでを担います。

戦略コンサルティングが「どの事業に注力すべきか」といった全社的な方向性を決めるのに対し、業務・ITコンサルティングは「その事業を成功させるために、営業プロセスをどう変えるべきか」「そのために最適なCRM(顧客関係管理)システムは何か」といった、より具体的で戦術的な課題解決を担います。課題のレイヤーが明確に異なると言えるでしょう。

シンクタンクとの違い

シンクタンク(Think Tank)は、直訳すれば「頭脳集団」であり、様々な分野の専門家が集まって調査・研究を行い、政策提言などを行う機関です。野村総合研究所(NRI)や三菱総合研究所(MRI)などが代表的です。

戦略コンサルティングとの最も大きな違いは、その目的と主なクライアントです。戦略コンサルティングは、クライアントである民間企業の「利益最大化」や「企業価値向上」を至上命題とします。一方、シンクタンクは、政府や官公庁、地方自治体などを主なクライアントとし、経済政策、社会問題、産業振興といった、より公共性の高いテーマを扱うことが多く、必ずしも営利を第一の目的とはしません。

アウトプットも異なります。戦略コンサルティングの成果物は、クライアントが即座にアクションを起こせるような具体的な提言であるのに対し、シンクタンクの成果物は、社会全体への問題提起や中長期的な方向性を示す調査レポートや提言書といった形を取ることが多いです。ただし、近年は多くのシンクタンクが民間企業向けのコンサルティング部門を強化しており、戦略コンサルティングファームと競合する場面も増えています。

財務アドバイザリー(FAS)との違い

FAS(Financial Advisory Service)は、M&Aや事業再生、不正調査など、企業の財務・会計領域に特化したアドバイザリーサービスを提供する専門家集団です。デロイト、PwC、KPMG、EYといった大手会計事務所(BIG4)系のファームがこの分野で大きな存在感を示しています。

戦略コンサルティングもM&A戦略に関与しますが、その役割は異なります。戦略コンサルタントは、M&Aの「Pre-Deal(ディール前)」フェーズ、つまり「なぜM&Aを行うのか」「どの市場のどの企業を買収すべきか」「買収によってどのようなシナジー効果が期待できるか」といった戦略立案や、M&A後の「Post-Deal(ディール後)」フェーズであるPMI(Post Merger Integration:買収後の統合プロセス)の計画策定などを担当します。

一方、FASはM&Aの「On-Deal(ディール中)」フェーズを主戦場とします。具体的には、買収対象企業の財務状況や潜在的リスクを詳細に調査する「財務デューデリジェンス(DD)」や、企業価値を算定する「バリュエーション」、買収スキームの考案など、高度な財務・会計知識が求められる専門業務を担います。戦略コンサルタントとFASは、M&Aという一つのプロジェクトの中で、それぞれの専門性を活かして協働するパートナーと言えます。

戦略コンサルタントの主な仕事内容

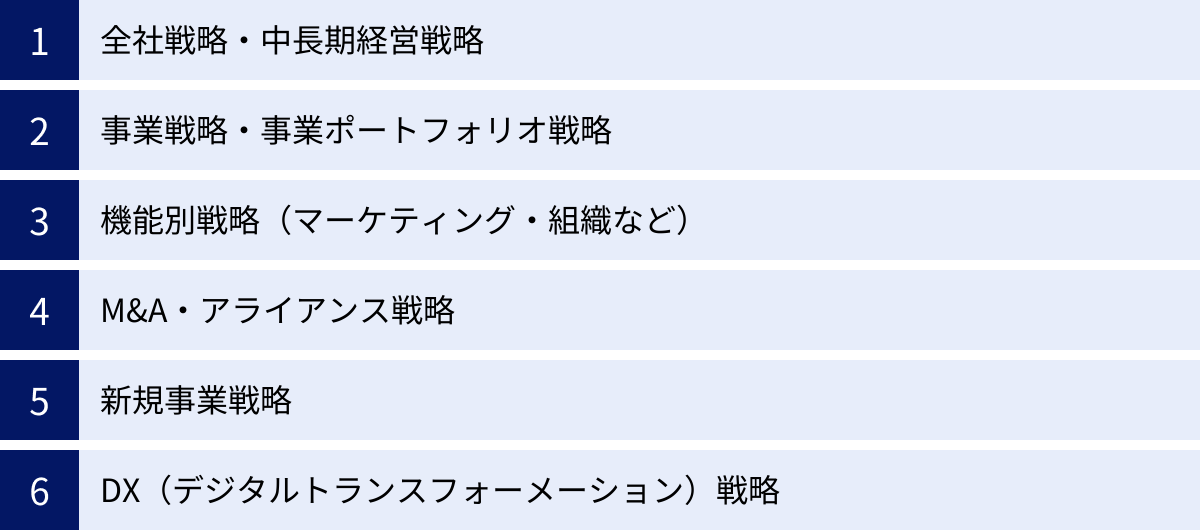

戦略コンサルタントが取り組むプロジェクトは多岐にわたりますが、その仕事内容はいくつかのカテゴリーに大別できます。ここでは、代表的な6つの仕事内容について、具体的なプロジェクトのイメージを交えながら解説します。

全社戦略・中長期経営戦略

これは戦略コンサルティングの最も根幹となる業務であり、企業の進むべき道筋そのものを描く仕事です。クライアントは主に企業のCEOや取締役会で、通常「3~5年後の中期経営計画を策定したい」「会社のビジョンを再定義し、全社的な成長戦略を描きたい」といった、極めて抽象的かつ重要な依頼からプロジェクトが始まります。

コンサルタントはまず、PEST分析(後述)などを用いてマクロ環境の変化を捉え、3C分析(後述)で市場、競合、自社の現状を徹底的に分析します。そして、企業の「あるべき姿(To-Be)」を定義し、現状(As-Is)とのギャップを明らかにします。そのギャップを埋めるための具体的なシナリオを複数立案し、それぞれのメリット・デメリット、リスクを評価した上で、最適な戦略オプションを提言します。

最終的なアウトプットは、ビジョン・ミッションの再定義、事業ドメインの設定、数値目標(売上、利益など)、そして目標達成のための具体的なアクションプランとKPI(重要業績評価指標)を含む、分厚い報告書となることが一般的です。企業の羅針盤を作る、非常にダイナミックで責任の重い仕事です。

事業戦略・事業ポートフォリオ戦略

全社戦略が会社全体の方向性を示すものであるのに対し、事業戦略は、特定の事業部門(事業部)が、いかにして市場での競争に勝ち、成長を遂げるかを考える仕事です。例えば、「主力であるA事業のシェアが低下している。原因を特定し、V字回復のシナリオを描いてほしい」といった依頼が典型例です。

この種のプロジェクトでは、5フォース分析(後述)による業界構造分析や、競合との詳細なベンチマーキング(比較分析)、顧客へのインタビューを通じたニーズの深掘りなど、よりミクロな視点での分析が求められます。その上で、価格戦略、製品戦略、チャネル戦略、プロモーション戦略といった、具体的な戦術レベルまで踏み込んだ提言を行います。

また、複数の事業を抱える大企業向けには、事業ポートフォリオ戦略の策定も行います。これは、各事業を「市場成長率」と「マーケットシェア」の2軸で評価するPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント、後述)などのフレームワークを用いて、どの事業に経営資源(ヒト・モノ・カネ)を重点的に配分し、どの事業を縮小・撤退させるべきかを判断するものです。「選択と集中」を断行するための、非情な判断を後押しする役割も担います。

機能別戦略(マーケティング・組織など)

機能別戦略は、全社戦略や事業戦略を支えるための、各機能部門(ファンクション)ごとの戦略を指します。マーケティング、営業、研究開発(R&D)、生産、人事、財務といった、企業活動を構成する個別の機能に焦点を当てます。

例えば、以下のようなプロジェクトが考えられます。

- マーケティング戦略: デジタル化の進展に対応した、新たなデジタルマーケティング戦略の策定。顧客データ分析に基づくパーソナライズされたアプローチの導入。

- 営業戦略: 営業組織の生産性向上のための、営業プロセスの見直しやSFA(営業支援システム)の導入戦略。

- 組織・人事戦略: イノベーションを促進するための組織構造の変革や、グローバルで活躍できる人材を育成するための人事制度(評価・報酬・育成体系)の設計。

これらのプロジェクトは、事業戦略と密接に連携しながら進められます。優れた事業戦略も、それを実行する組織や機能が脆弱であれば「絵に描いた餅」に終わってしまうため、機能別戦略の重要性は非常に高いと言えます。

M&A・アライアンス戦略

企業の非連続的な成長を実現する手段として、M&A(合併・買収)やアライアンス(業務提携)の重要性が増しています。戦略コンサルタントは、こうしたM&Aやアライアンスの初期段階における戦略策定を支援します。

具体的には、まず「そもそも、なぜM&Aやアライアンスが必要なのか」という目的を明確化します。その上で、クライアントの事業戦略に合致する買収・提携先の候補となる企業をリストアップする「ロングリスト」「ショートリスト」の作成を支援します。各候補企業について、事業内容、財務状況、企業文化などを調査し、買収・提携によってどのようなシナジー(相乗効果)が期待できるかを定量・定性の両面から分析・評価します。

さらに、買収が決定した後のPMI(Post Merger Integration:経営統合)の計画策定も重要な役割です。異なる企業文化や業務プロセス、ITシステムをいかにスムーズに統合し、期待したシナジーを早期に実現するかという、極めて複雑なプロジェクトの青写真を描きます。

新規事業戦略

多くの企業にとって、既存事業の成熟化が進む中で、新たな収益の柱となる新規事業を創出することは、持続的成長のための最重要課題の一つです。戦略コンサルタントは、この「0→1(ゼロイチ)」のプロセスを支援します。

プロジェクトは、有望な事業シーズ(種)を探すところから始まります。世の中のメガトレンド、技術の進化、未解決の社会課題などを分析し、クライアント企業のアセット(強み)を活かせる事業領域を複数特定します。次に、それぞれの事業アイデアについて、市場規模の推定(フェルミ推定など)、ビジネスモデルの構築、収益シミュレーション、リスク分析などを行い、事業化の妥当性を詳細に検証します。

最終的に有望と判断された事業については、具体的な事業計画書を作成し、経営陣の投資判断を仰ぎます。ファームによっては、事業の立ち上げフェーズまで深く関与し、クライアントと一緒になって汗をかく「ハンズオン型」の支援を行うケースもあります。

DX(デジタルトランスフォーメーション)戦略

DXは、近年の戦略コンサルティングにおいて最もホットなテーマの一つです。ここで言うDXとは、単なる業務のデジタル化やITツールの導入ではありません。AI、IoT、ビッグデータ、クラウドといったデジタル技術を駆使して、製品やサービス、ビジネスモデル、さらには企業文化や組織そのものを根本から変革し、新たな価値を創出して競争上の優位性を確立することを指します。

戦略コンサルタントは、「自社のビジネスにおいて、どのようなデータが価値を生むのか」「AIを活用して、どの業務を自動化・高度化できるか」「デジタル技術を使って、どのような新しい顧客体験を提供できるか」といった問いに答えるための戦略を策定します。

例えば、製造業であれば、工場内の機器にセンサーを取り付けて稼働データを収集・分析し、故障を予知して生産性を向上させる「スマートファクトリー」の構想。小売業であれば、顧客の購買データを分析して一人ひとりに最適な商品を推薦するECサイトの構築などが考えられます。テクノロジーへの深い理解と、ビジネスへのインパクトを見通す構想力の両方が求められる、現代ならではの仕事内容です。

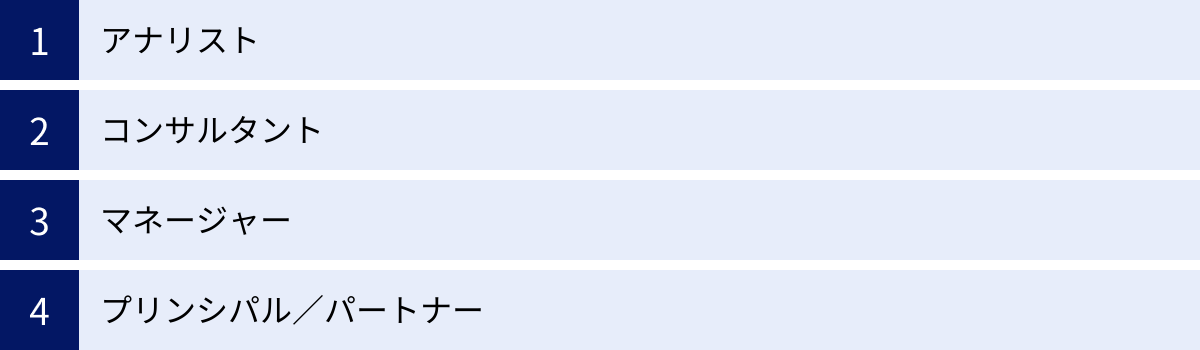

戦略コンサルタントの役職と役割

戦略コンサルティングファームには、明確な階級(タイトル)制度が存在し、それぞれの役職で求められる役割や責任が異なります。ファームによって呼称は多少異なりますが、一般的には「アナリスト」から始まり、「コンサルタント」「マネージャー」を経て、最終的に「プリンシパル/パートナー」へと昇進していくキャリアパスが一般的です。

| 役職 | 年齢(目安) | 年収(目安) | 主な役割 |

|---|---|---|---|

| アナリスト | 22~25歳 | 600~900万円 | 情報収集、データ分析、資料作成、議事録作成など、プロジェクトの基礎を支える。 |

| コンサルタント | 25~30歳 | 900~1,500万円 | 仮説構築・検証の主担当。クライアントとの議論にも参加し、モジュール(担当範囲)の成果に責任を持つ。 |

| マネージャー | 30~35歳 | 1,500~2,500万円 | プロジェクト全体の管理責任者。クライアントとの関係構築、チームマネジメント、成果物の品質管理を担う。 |

| プリンシパル/パートナー | 35歳~ | 2,500万円~ | ファームの経営層。新規プロジェクトの獲得(営業)、クライアントの経営層とのリレーション構築、ファーム全体の運営に責任を持つ。 |

アナリスト

アナリストは、主に新卒や第二新卒で入社した若手が最初に就くポジションです。プロジェクトチームの最も若いメンバーとして、上司であるコンサルタントやマネージャーの指示のもと、プロジェクトの土台となる様々なタスクを遂行します。

具体的な業務は、インターネットや専門データベースを用いた情報収集(リサーチ)、Excelを使った膨大なデータの集計・分析、インタビューの議事録作成、PowerPointでの資料作成の一部(グラフ作成やレイアウト調整など)が中心です。地道で泥臭い作業が多いですが、この期間にコンサルタントとしての基礎体力(情報処理能力、分析スキル、資料作成スキル)を徹底的に叩き込まれます。一人前になるための重要な修行期間と位置づけられています。通常、2~3年の経験を積むと、次のコンサルタントへと昇進します。

コンサルタント

アナリストから昇進、あるいはMBA取得者や事業会社からの転職者がこのポジションに就くことが多いです。コンサルタントは、プロジェクトの中核を担う実働部隊と言えます。

プロジェクト全体がいくつかの「モジュール」と呼ばれる担当範囲に分割され、コンサルタントは一つまたは複数のモジュールを責任者として担当します。与えられた課題に対して、自ら仮説を立て、その検証のために必要な分析を設計・実行し、結論を導き出します。アナリストを指導しながら作業を進めることもあり、小規模なチームのリーダーとしての役割も求められます。

クライアントとのミーティングにも主体的に参加し、自らの分析結果に基づいて担当領域に関するディスカッションをリードします。「個」としての価値(バリュー)を明確に発揮することが求められる、まさにコンサルタントの醍醐味を味わえるポジションです。ここで高いパフォーマンスを発揮できるかどうかが、その後のキャリアを大きく左右します。

マネージャー

マネージャーは、一つのプロジェクト全体を統括する現場の最高責任者です。クライアントに対する成果物の品質、納期、予算の全てに責任を持ちます。

その役割は多岐にわたります。まず、プロジェクト開始前に、クライアントが抱える真の課題を特定し、解決までのアプローチを設計します。プロジェクトが始まると、コンサルタントやアナリストといったチームメンバーにタスクを割り振り、進捗を管理し、アウトプットの品質をレビューします。メンバーの育成やモチベーション管理も重要な仕事です。

同時並行で、クライアント企業の役員クラスとの窓口として、日々のコミュニケーションや折衝、中間報告などを行います。プロジェクトを円滑に進めるための高度な交渉力や関係構築能力が不可欠です。プレイヤーとしてのスキルに加え、プロジェクトマネジメント能力とクライアントマネジメント能力が問われる、非常に難易度の高い役割です。

プリンシパル/パートナー

プリンシパル(またはシニアマネージャー、ヴァイスプレジデントなど)を経て、最終的にたどり着くのがパートナーです。パートナーは、コンサルティングファームの共同経営者であり、ファームの経営そのものに責任を負う立場です。

パートナーの最大のミッションは、新規プロジェクトを獲得してくること(営業)です。特定の業界に関する深い知見と、長年にわたって培ってきたクライアントの経営トップとの個人的な信頼関係を武器に、新たな案件を受注します。そのため、「インダストリー(業界)担当」や「ファンクション(機能)担当」といった形で専門領域を持っています。

また、複数のプロジェクトの最終責任者として、品質を監督し、重要な局面でクライアントの経営陣にアドバイスを行います。さらに、ファーム全体の人材採用や育成、ブランディング、経営戦略の策定など、会社の運営にも深く関与します。まさに、戦略コンサルタントとしてキャリアの頂点に立つ存在と言えるでしょう。

戦略コンサルティングで用いる主要フレームワーク7選

戦略コンサルタントは、複雑な問題を構造的に捉え、効率的に解決策を導き出すために、「フレームワーク」と呼ばれる思考の枠組みを多用します。ここでは、数あるフレームワークの中でも特に重要で汎用性の高い7つを紹介します。ただし、フレームワークはあくまで思考を整理するためのツールであり、それ自体が答えを出すわけではないことを理解しておくことが重要です。

① 3C分析

3C分析は、事業戦略やマーケティング戦略を立案する際に、事業環境を分析するための基本的なフレームワークです。Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)の3つの「C」の頭文字を取ったもので、この3つの要素を分析することで、事業成功の鍵となる要因(KSF: Key Success Factor)を導き出します。

- Customer(市場・顧客): 市場規模や成長性はどうか?顧客は誰で、どのようなニーズを持っているか?購買決定のプロセスは?といった点を分析します。

- Competitor(競合): 競合は誰か?競合の強み・弱みは何か?競合の戦略やリソースは?新規参入や代替品の脅威は?といった点を分析します。

- Company(自社): 自社のビジョンや戦略は?自社の強み・弱みは何か?自社のリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)は?といった点を分析します。

これら3つの要素を漏れなく分析し、自社の強みを活かし、競合が対応できず、かつ顧客のニーズを満たす領域はどこかを見つけ出すことが、3C分析の目的です。

② SWOT分析

SWOT(スウォット)分析は、企業の内部環境と外部環境を整理し、戦略の方向性を検討するためのフレームワークです。Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の4つの要素の頭文字から名付けられています。

- 内部環境:

- Strength(強み): 自社の目標達成に貢献する独自の技術、ブランド力、優秀な人材など。

- Weakness(弱み): 目標達成の障害となる資金不足、陳腐化した設備、弱い販売網など。

- 外部環境:

- Opportunity(機会): 自社にとって有利に働く市場の成長、規制緩和、技術革新など。

- Threat(脅威): 自社にとって不利に働く競合の台頭、景気後退、新たな規制など。

これら4つの要素を洗い出すだけでなく、それらを掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行うことが重要です。例えば、「強み」を活かして「機会」を最大限に利用する戦略(積極化戦略)や、「弱み」を克服して「脅威」を回避する戦略(差別化戦略・防衛戦略)などを具体的に検討します。

③ PEST分析

PEST分析は、企業を取り巻くマクロ環境(自社ではコントロールできない外部環境)が、現在および将来にわたってどのような影響を与えるかを分析するためのフレームワークです。Politics(政治)、Economy(経済)、Society(社会)、Technology(技術)の4つの観点から分析します。

- Politics(政治): 法律の改正、税制の変更、政権交代、国際情勢など。

- Economy(経済): 経済成長率、金利、為替レート、インフレ率、個人消費動向など。

- Society(社会): 人口動態の変化、ライフスタイルの多様化、環境意識の高まり、教育水準の変化など。

- Technology(技術): AIやIoTなどの技術革新、新技術の普及スピード、特許の動向など。

PEST分析を行うことで、中長期的な視点での「機会」と「脅威」を把握し、将来の事業戦略やリスク管理に役立てることができます。

④ 5フォース分析

5フォース(Five Forces)分析は、経営学者のマイケル・ポーターが提唱したフレームワークで、ある業界の構造を分析し、その業界の収益性(魅力度)を測るために用いられます。以下の5つの「力(Force)」が、業界の競争環境を決定するとされています。

- 新規参入の脅威: 新しい企業がその業界に参入しやすいか。参入障壁(初期投資、ブランド、技術など)が高いほど、脅威は低い。

- 代替品の脅威: 既存の製品やサービスに取って代わるような、異なる製品やサービスが登場する可能性。代替品が多いほど、脅威は高い。

- 売り手(サプライヤー)の交渉力: 製品の原材料や部品を供給する売り手の力が強いか。売り手が寡占状態であったり、供給する製品が差別化されていたりすると、交渉力は強い。

- 買い手(顧客)の交渉力: 製品やサービスを購入する買い手の力が強いか。買い手が大口であったり、製品間の差がなかったりすると、交渉力は強い。

- 既存競合との敵対関係: 業界内の競合企業同士の競争が激しいか。競合の数が多かったり、業界の成長が鈍化していたりすると、競争は激しくなる。

これらの5つの力が強いほど、その業界の収益性は低くなり(魅力がない)、逆に弱いほど収益性は高くなる(魅力がある)と判断できます。

⑤ PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

PPMは、ボストン・コンサルティング・グループ(BCG)が開発したフレームワークで、多角化企業がどの事業に経営資源を投資すべきかを判断するために使用します。縦軸に「市場成長率」、横軸に「相対的マーケットシェア」を取り、各事業を以下の4つの象限に分類します。

- 花形(Star): 市場成長率もシェアも高い。成長を維持するために積極的な投資が必要。将来の「金のなる木」。

- 金のなる木(Cash Cow): 市場成長率は低いがシェアは高い。少ない投資で安定的に大きなキャッシュを生み出す、企業の収益源。

- 問題児(Problem Child / Question Mark): 市場成長率は高いがシェアは低い。シェアを高めるには多額の投資が必要。花形に育つ可能性もあるが、撤退も視野に入れるべき事業。

- 負け犬(Dog): 市場成長率もシェアも低い。生み出すキャッシュは少なく、成長も見込めないため、事業の撤退や売却を検討すべき対象。

PPMを用いることで、企業全体の資金の流れを可視化し、「選択と集中」に基づいた合理的な資源配分を行うことができます。

⑥ ロジックツリー

ロジックツリーは、ある問題や課題を、構成要素に分解していくことで、その構造を可視化し、原因や解決策を網羅的に洗い出すための思考ツールです。木の枝が分かれていくように見えることから、この名がついています。目的に応じて、主に3つの種類があります。

- Whatツリー(要素分解ツリー): 全体を構成する要素に分解していくツリー。(例:「売上」を「客数」×「客単価」に分解する)

- Whyツリー(原因追求ツリー): ある問題に対して「なぜ?」を繰り返し、根本的な原因を突き止めるためのツリー。(例:「残業が多い」→なぜ?→「会議が多い」→なぜ?→…)

- Howツリー(問題解決ツリー): ある課題を解決するための具体的な施策を洗い出すためのツリー。(例:「売上を上げる」→どうやって?→「客数を増やす」→どうやって?→「新規顧客を獲得する」…)

ロジックツリーを使うことで、思考のモレやダブりを防ぎ、問題の本質に効率的にアプローチできます。

⑦ MECE(ミーシー)

MECEは、“Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive” の頭文字を取った言葉で、「相互に排他的で、集合として網羅的」という意味です。日本語では「モレなく、ダブりなく」と訳されます。

これは特定のフレームワークというより、ロジカルシンキングにおける最も基本的な原則です。問題を分析したり、選択肢を洗い出したりする際に、検討すべき事柄に抜け漏れがなく、かつ要素同士が重複していない状態を目指す考え方です。例えば、顧客層を「男性/女性」や「10代/20代/30代…」と分けるのはMECEですが、「男性/女性/主婦」と分けると、「女性」と「主婦」にダブリが生じるためMECEではありません。

先述したロジックツリーや3C分析など、あらゆるフレームワークの根底にはこのMECEの考え方があります。MECEを意識することは、コンサルタントにとって呼吸をするのと同じくらい自然でなければならない基本スキルです。

戦略コンサルティングファームの分類と代表的な企業

戦略コンサルティングファームは、その成り立ちや特徴によっていくつかのカテゴリーに分類できます。ここでは「外資系戦略ファーム」「日系戦略ファーム」「総合系ファームの戦略部門」「シンクタンク系ファームの戦略部門」の4つに大別し、それぞれの代表的な企業を紹介します。

外資系戦略ファーム

世界的に高いブランド力と実績を誇り、戦略コンサルティング業界をリードする存在です。グローバルで培われた豊富な知見や方法論、優秀な人材が強みです。

マッキンゼー・アンド・カンパニー

世界で最も著名なコンサルティングファームの一つであり、通称「マッキンゼー」として知られています。徹底したファクトベースの分析と、世界中のオフィスが一体となって知見を共有する「One Firm Policy」を特徴とし、各国政府からグローバル企業まで、極めて難易度の高い課題解決を手掛けています。

参照:マッキンゼー・アンド・カンパニー日本支社 公式サイト

ボストン コンサルティング グループ

マッキンゼーと並び、世界トップクラスの戦略コンサルティングファームとして知られ、「BCG」の略称で呼ばれます。クライアントとの協働を重視し、既成概念にとらわれない独創的な発想(Insight)から、オーダーメイドの解決策を提示するスタイルに強みがあります。PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)を開発したことでも有名です。

参照:ボストン コンサルティング グループ 公式サイト

ベイン・アンド・カンパニー

マッキンゼー、BCGと合わせて「MBB」と総称される、トップ3ファームの一角です。「結果主義」を標榜し、クライアントの株価向上など、具体的な成果に強くコミットする姿勢が特徴です。特にプライベート・エクイティ(PE)ファンドとの関係が深く、投資先の企業価値向上支援(ハンズオン支援)で豊富な実績を持っています。

参照:ベイン・アンド・カンパニー 公式サイト

日系戦略ファーム

日本企業の文化や実情に精通していることを強みとし、独自のサービスを展開するファームです。

ドリームインキュベータ

「ビジネスプロデュース」を掲げ、従来のコンサルティングの枠を超え、自らもリスクを取って事業投資やインキュベーション(事業育成)を手掛けるのが最大の特徴です。大企業向けの戦略コンサルティングと、ベンチャー企業への投資・育成を両輪で展開しています。

参照:株式会社ドリームインキュベータ 公式サイト

経営共創基盤(IGPI)

元産業再生機構のメンバーが中心となって設立されたファームです。戦略策定から実行支援まで、クライアント企業に深く入り込む「ハンズオン型」の支援を特徴とします。コンサルタントをクライアント先に常駐させたり、経営人材として派遣したりすることもあります。

参照:株式会社経営共創基盤 公式サイト

ローランド・ベルガー

ドイツ・ミュンヘン発の欧州系戦略コンサルティングファームです。グローバルでは自動車業界や製造業、航空業界などに強みを持ち、日本では消費財、ヘルスケアなど幅広い業界でサービスを提供しています。「Creative strategies that work(結果と実効性を伴う創造的な戦略)」を掲げています。

参照:ローランド・ベルガー 公式サイト

総合系ファームの戦略部門

総合コンサルティングファームの中に設置された、戦略コンサルティングを専門に扱う部門です。総合ファームが持つ実行支援部隊やテクノロジー部門との連携が強みです。

アクセンチュア

世界最大級の総合コンサルティングファームであり、その中の「ストラテジー & コンサルティング」部門が戦略案件を担います。テクノロジーに関する深い知見を活かし、特にDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略やAI戦略といったテーマで圧倒的な強みを発揮します。

参照:アクセンチュア株式会社 公式サイト

デロイト トーマツ コンサルティング

世界四大会計事務所(BIG4)の一角、デロイト トウシュ トーマツのメンバーファームです。戦略から実行まで一気通貫で支援する体制を構築しており、戦略領域では旧モニターグループを統合した「モニター デロイト」などのブランドでサービスを提供しています。

参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 公式サイト

PwCコンサルティング

BIG4の一角、PwCのメンバーファームです。戦略部門として、かつて独立系戦略ファームとして名を馳せた「Strategy&(旧ブーズ・アンド・カンパニー)」を擁しています。グローバルなPwCネットワークを活かし、M&Aや事業再生などと連携した戦略策定に強みを持ちます。

参照:PwCコンサルティング合同会社 公式サイト

シンクタンク系ファームの戦略部門

日本の大手シンクタンクも、そのリサーチ能力や専門性を活かして民間企業向けのコンサルティングサービスを提供しています。

野村総合研究所(NRI)

日本最大手のシンクタンクであり、「コンサルティング」と「ITソリューション」を両輪で提供するユニークなビジネスモデルを特徴とします。未来予測や社会課題解決に関するリサーチ力と、システムの開発・運用力を組み合わせた、実現性の高い提言に強みがあります。

参照:株式会社野村総合研究所 公式サイト

三菱総合研究所(MRI)

官公庁向けの調査・研究で長い歴史と実績を持つ、日本を代表するシンクタンクです。その知見を活かし、エネルギー、ヘルスケア、社会インフラといった分野で、政策動向やマクロな視点を踏まえた民間企業向けの戦略コンサルティングも手掛けています。

参照:株式会社三菱総合研究所 公式サイト

戦略コンサルタントのやりがいと魅力

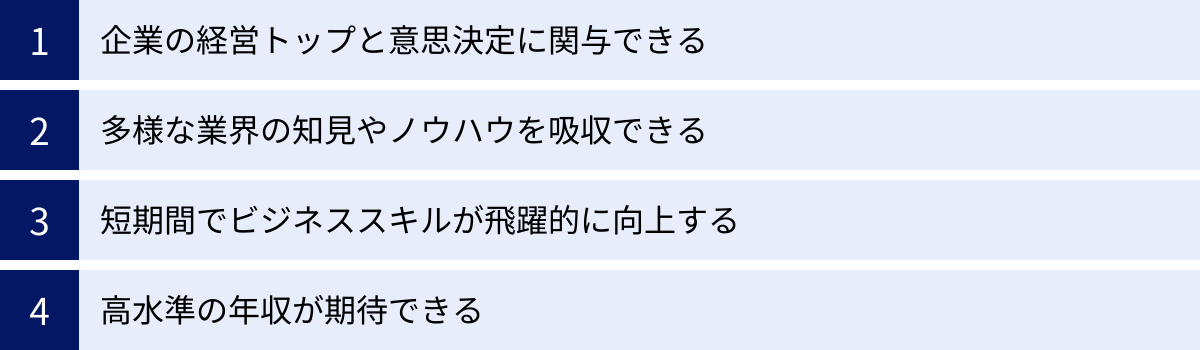

戦略コンサルタントは、激務である一方で、他では得がたい大きなやりがいと魅力に満ちた仕事です。多くの優秀な人材がこの業界を目指す理由は何なのでしょうか。

企業の経営トップと意思決定に関与できる

戦略コンサルタントのカウンターパートは、基本的にクライアント企業のCEOや役員といった経営の最高意思決定層です。日本を代表するような大企業のトップと、対等な立場で議論を交わし、会社の未来を左右するような重要な意思決定に深く関与できることは、この仕事の最大の醍醐味と言えるでしょう。自分たちの提言がきっかけで、クライアントが新たな成長軌道に乗ったり、業界の構造が変わったりする様を目の当たりにできるのは、何物にも代えがたい経験です。20代や30代の若さで、これほどダイナミックなビジネスの現場に立ち会える職種は他にほとんどありません。

多様な業界の知見やノウハウを吸収できる

戦略コンサルティングのプロジェクトは、通常、数週間から数ヶ月で完結します。そのため、1年間で自動車、金融、IT、消費財といった全く異なる複数の業界のプロジェクトを経験することも珍しくありません。それぞれの業界が抱える課題、ビジネスモデル、競争環境、成功要因などを短期間で深く学ぶことができます。また、扱うテーマも全社戦略、新規事業、M&A、DXと多岐にわたるため、経営に関する幅広い知識と問題解決のノウハウが自然と身につきます。このような環境は、特定の企業や業界に長く勤める場合には得られない、コンサルタントならではの特権です。

短期間でビジネススキルが飛躍的に向上する

戦略コンサルティングの現場では、常に質の高いアウトプットを、極めて短い時間で出すことが求められます。このプレッシャーの中で、論理的思考力、仮説構築力、情報収集・分析力、プレゼンテーション能力、ドキュメンテーション能力といった、あらゆるビジネスに通用するポータブルスキルが否応なく、かつ徹底的に鍛えられます。上司やクライアントからの厳しいフィードバックを受けながら、日々自分の限界に挑戦し続けることで、事業会社にいる場合と比べて数倍のスピードで成長できると言われています。ここで得られるスキルセットは、その後のキャリアにおいても大きな財産となります。

高水準の年収が期待できる

戦略コンサルタントは、クライアントに提供する価値の大きさと、求められる能力の高さから、非常に高い報酬水準を誇ります。多くのファームでは、新卒1年目であっても年収600万円以上、成果次第では1,000万円近くに達することもあります。その後も実力主義の評価制度のもと、20代で年収1,500万円、30代前半でマネージャーに昇進すれば2,000万円を超えることも珍しくありません。もちろん、その対価として厳しい労働環境や高いプレッシャーが伴いますが、自らの能力と努力が正当に評価され、金銭的な報酬として明確に返ってくることは、大きなモチベーションの一つとなるでしょう。

戦略コンサルタントの年収の目安

戦略コンサルタントの年収は、他の業界と比較して極めて高い水準にあることが知られています。その背景には、クライアント企業に与えるインパクトの大きさや、コンサルタントに求められる専門性・能力の高さがあります。年収は、ファームの格付け(外資系トップ、日系、総合系など)や個人のパフォーマンスによって大きく変動しますが、役職ごとの一般的な目安は以下の通りです。

- アナリスト(新卒~3年目程度): 600万円 ~ 900万円

新卒入社でも高い水準からスタートします。ベース給与に加え、業績や個人評価に応じた賞与が支給されます。 - コンサルタント(3年目~7年目程度): 900万円 ~ 1,500万円

このクラスになると、年収1,000万円を超えることが一般的になります。MBAを取得して中途入社する場合、このレンジかそれ以上の待遇で迎えられることもあります。 - マネージャー(7年目~): 1,500万円 ~ 2,500万円

プロジェクト全体の責任者となり、年収は大きくジャンプアップします。ベース給与もさることながら、プロジェクトの成功やファームへの貢献度に応じた賞与の割合が大きくなります。 - プリンシパル/パートナー: 2,500万円以上

ファームの経営層であるパートナーになると、年収は青天井となります。数千万円から、ファームへの貢献度によっては1億円を超えることもあります。このレベルになると、給与所得者というよりは、事業家・経営者としての報酬体系に近くなります。

これらの金額はあくまで目安であり、特にマネージャー以上では個人のパフォーマンスによる差が非常に大きくなるのが特徴です。また、多くのファームでは「Up or Out(昇進か、さもなくば退職か)」という文化が根付いており、一定期間内に次の役職に昇進できなければ、退職を促される厳しい世界でもあります。高い報酬は、常に高い成果を出し続けることへの対価であると理解しておく必要があります。

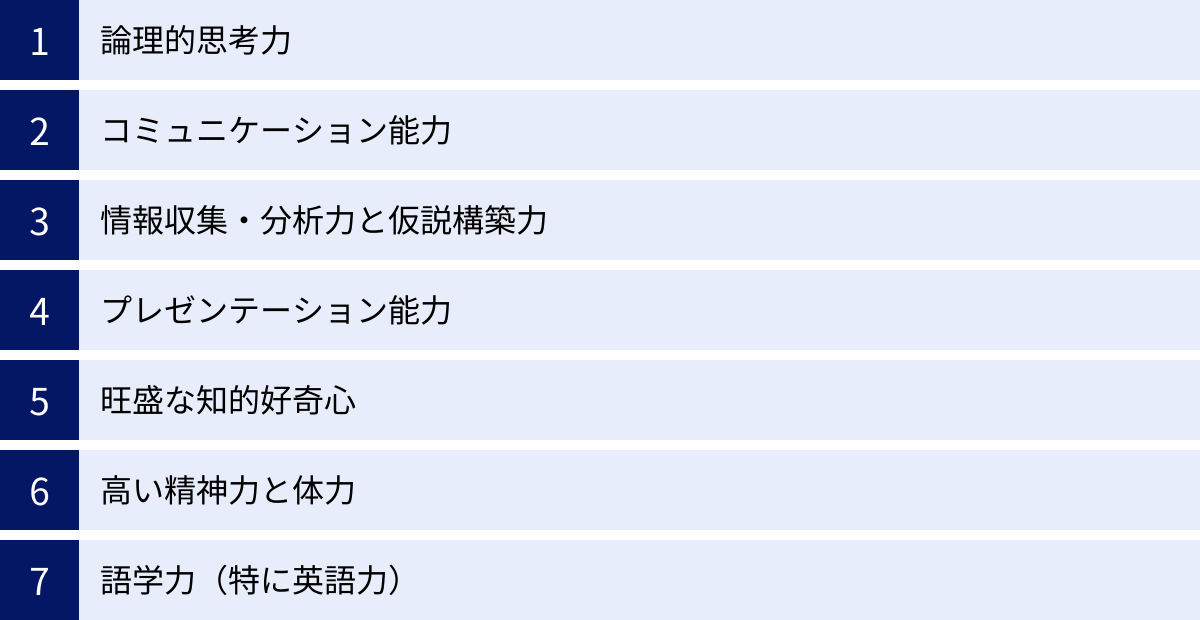

戦略コンサルタントに求められるスキル

戦略コンサルタントとして活躍するためには、多岐にわたる高度なスキルが求められます。ここでは、特に重要とされる7つのスキルについて解説します。

論理的思考力

論理的思考力(ロジカルシンキング)は、戦略コンサルタントにとって最も根幹となる、いわばOSのようなスキルです。複雑で混沌とした事象の中から、問題の本質を正確に捉え、構造化し、筋道の通った解決策を導き出す能力が不可欠です。具体的には、MECE(モレなく、ダブりなく)の考え方をベースに、ロジックツリーを用いて問題を分解したり、因果関係を正しく把握したりする能力が常に問われます。面接ではもちろんのこと、入社後もあらゆる場面でこの能力が試され続けます。

コミュニケーション能力

コンサルタントの仕事は、一人でPCに向かっているだけでは完結しません。クライアント企業の経営層から現場の担当者まで、様々な立場の人から情報を引き出すためのヒアリング能力、チーム内で円滑に議論を進め、協力を仰ぐチームワーク、そしてクライアントの懐に飛び込み、信頼関係を築く関係構築能力など、多角的なコミュニケーション能力が求められます。特に、相手の意見を尊重しつつも、自らの主張を論理的に伝え、相手を納得させる力が重要です。

情報収集・分析力と仮説構築力

戦略立案の土台となるのは、客観的な事実(ファクト)です。しかし、現代は情報過多の時代であり、単に情報を集めるだけでは意味がありません。膨大な情報の中から、課題解決に本当に必要な情報を見極める力(情報収集力)と、集めた情報をExcelや統計ツールなどを使って多角的に分析し、示唆(インサイト)を抽出する力(分析力)が求められます。そして、分析結果から「おそらくこうではないか」という質の高い仮説を立てる力(仮説構築力)が、プロジェクトの成否を分けます。この「情報収集→分析→仮説構築→検証」というサイクルを高速で回すことが、コンサルタントの基本的な仕事の進め方です。

プレゼンテーション能力

どれだけ優れた分析や戦略を立案しても、それがクライアントに伝わり、納得してもらえなければ価値はありません。複雑な分析結果や戦略のロジックを、誰にでも分かりやすく、かつ説得力のあるストーリーにまとめて伝えるプレゼンテーション能力は、コンサルタントの価値を決定づける重要なスキルです。PowerPointなどを用いて、要点を絞った視覚的に分かりやすい資料を作成する能力(ドキュメンテーション能力)と、経営層の心を動かす話し方や質疑応答のスキル(デリバリー能力)の両方が必要です。

旺盛な知的好奇心

戦略コンサルタントは、短期間で様々な業界やテーマのプロジェクトに携わります。昨日まで自動車業界のサプライチェーンを分析していたかと思えば、今日からは金融業界のDX戦略を考える、といったことが日常茶飯事です。そのため、未知の分野に対しても臆することなく、貪欲に知識を吸収し、学び続ける旺盛な知的好奇心が不可欠です。「知らないことを知りたい」「新しいことを学びたい」という純粋な探求心が、困難なプロジェクトを乗り越える上での大きな原動力となります。

高い精神力と体力

戦略コンサルタントの仕事は、知的な側面が強調されがちですが、実際には極めてタフな仕事です。厳しい納期、クライアントからの高い期待、長時間労働といった強いプレッシャーに耐えうる高い精神力(ストレス耐性)が求められます。また、プロジェクトの佳境では深夜までの作業や休日出勤も珍しくなく、それを乗り切るための基本的な体力も必要不可欠です。自己管理能力を高く保ち、心身ともに健全な状態を維持することが、長期的に活躍するための前提条件となります。

語学力(特に英語力)

グローバル化が進む現代において、語学力、特に英語力は戦略コンサルタントにとって重要なスキルです。外資系ファームでは、社内公用語が英語であったり、海外オフィスのコンサルタントと共同でプロジェクトを進めたりすることが日常的にあります。また、最新の業界動向や専門知識に関する情報の多くは英語で発信されるため、英語の文献やレポートを迅速に読み解く能力は、日系ファームで働く上でも大きなアドバンテージとなります。海外案件に携わりたい場合は、ビジネスレベルの英語力は必須と言えるでしょう。

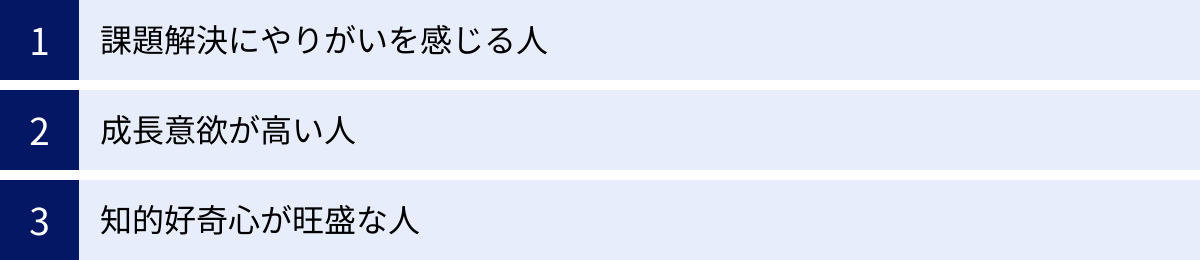

戦略コンサルタントに向いている人の特徴

高いスキルが求められる戦略コンサルタントですが、スキルセットだけでなく、その人の持つ価値観や志向性、つまり「マインドセット」も同様に重要です。ここでは、戦略コンサルタントとして成功しやすい人の特徴を3つの観点から解説します。

課題解決にやりがいを感じる人

戦略コンサルタントの仕事の本質は、「答えのない問い」に対して、自らの頭脳とチームの力を結集して最適解を導き出すことにあります。そのため、困難な課題に直面したときに、「面白そうだ」と感じ、知的な挑戦を楽しむことができる人が向いています。まるで難解なパズルや数式を解くかのように、複雑に絡み合った問題を一つひとつ分解し、構造を明らかにし、誰もが納得するエレガントな解決策を見つけ出すプロセスそのものに、強いやりがいや喜びを感じられるかどうかが重要です。逆に、決められた手順通りに作業をこなすことや、ルーティンワークを好む人には、常に変化と不確実性を伴うこの仕事は厳しいかもしれません。

成長意欲が高い人

戦略コンサルティングの世界は、常に学びと自己変革が求められる環境です。入社した瞬間から、自分よりもはるかに優秀な同僚や上司に囲まれ、クライアントからはプロフェッショナルとしての高い成果を要求されます。このような環境では、現状に満足することなく、常に自分の能力不足を謙虚に認め、それを乗り越えようと努力し続ける強い成長意欲が不可欠です。「昨日の自分よりも今日の自分は成長している」という実感を得ることに喜びを感じ、厳しいフィードバックや失敗さえも自らの成長の糧と捉えられるポジティブな姿勢が、厳しい競争環境を生き抜くための鍵となります。コンフォートゾーン(快適な領域)に留まるのではなく、自らストレッチゾーン(挑戦的な領域)に身を置くことを厭わない人が、この世界で大きく飛躍できます。

知的好奇心が旺盛な人

戦略コンサルタントは、プロジェクトごとに全く異なる業界、企業、テーマに向き合います。そのため、特定の分野の専門家であると同時に、幅広い分野に関心を持つジェネラリストとしての側面も求められます。世の中の動きや新しいテクノロジー、様々なビジネスモデルに対して常にアンテナを張り、積極的に情報をインプットし、「なぜこうなっているのだろう?」と物事の本質を探求しようとする知的好奇心が非常に重要です。この知的好奇心は、クライアントとの会話の幅を広げ、斬新なアイデアを生み出す源泉となります。仕事とプライベートの境界なく、あらゆる事象から学びを得ようとする姿勢を持つ人は、コンサルタントとしてのアウトプットの質を継続的に高めていくことができるでしょう。

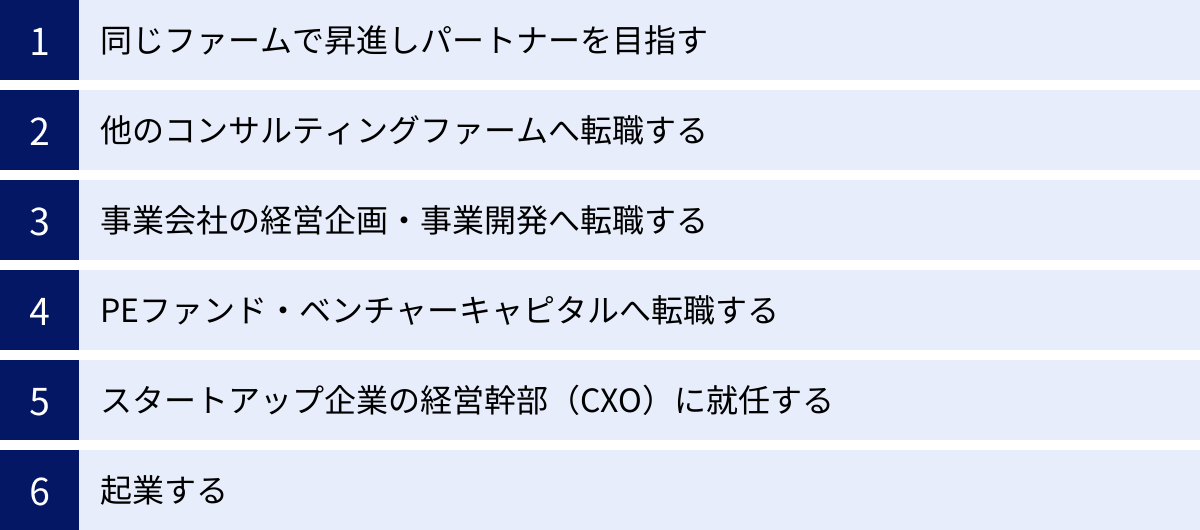

戦略コンサルタントのキャリアパス

戦略コンサルタントとして得られる高度なスキルと経験は、その後のキャリアにおいて非常に多くの選択肢をもたらします。ファーム内で昇進を続ける道だけでなく、様々な業界へ転身する「ポストコンサル」と呼ばれるキャリアパスも一般的です。

同じファームで昇進しパートナーを目指す

最も王道と言えるキャリアパスは、所属するコンサルティングファーム内で昇進を重ね、最終的に経営を担うパートナーを目指す道です。アナリストからコンサルタント、マネージャーへとステップアップし、コンサルティングのプロフェッショナルとしての道を極めます。この道を選ぶ人は、コンサルティングという仕事そのものに強いやりがいを感じ、クライアントの課題解決に貢献し続けることに情熱を持っています。パートナーになれば、ファームの経営や後進の育成にも関わることができ、業界に大きな影響を与える存在となります。

他のコンサルティングファームへ転職する

現在のファームで得た経験を活かし、別のコンサルティングファームへ転職するケースも多く見られます。その動機は様々で、より高い年収やポジションを求める場合、現在のファームとは異なるカルチャーや専門性(例:戦略系から総合系、特定の業界に強いファームなど)を求める場合などがあります。同業他社への転職は、即戦力として評価されやすく、キャリアアップの有効な手段の一つです。

事業会社の経営企画・事業開発へ転職する

戦略コンサルタントのキャリアパスとして最も一般的なのが、事業会社への転職です。特に、クライアント企業の経営企画部、事業開発部、マーケティング部などが人気の転職先となります。コンサルタントとして外部から提言を行う立場から、「当事者」として事業の意思決定や実行に直接関わりたいという動機を持つ人がこの道を選びます。コンサルティングで培った問題解決能力や戦略的視点は、事業会社で高く評価され、将来の経営幹部候補として迎えられることも少なくありません。

PEファンド・ベンチャーキャピタルへ転職する

PE(プライベート・エクイティ)ファンドやVC(ベンチャーキャピタル)といった投資業界も、有力なキャリアパスの一つです。

- PEファンド: 投資先の企業の経営に深く関与し、企業価値を向上させた上で売却し、リターンを得ることを目的とします。事業のデューデリジェンス(調査)や、投資後の経営改善計画の策定・実行において、戦略コンサルタントのスキルが非常に役立ちます。

- VC: スタートアップ企業に投資し、その成長を支援します。投資先の事業戦略や組織構築をサポートする役割を担います。

投資という観点から、企業の成長にダイレクトに関与できる魅力的なキャリアです。

スタートアップ企業の経営幹部(CXO)に就任する

急成長を目指すスタートアップやベンチャー企業に、COO(最高執行責任者)やCSO(最高戦略責任者)といった経営幹部(CXO)として参画する道も人気が高まっています。リソースが限られる中で、事業戦略の立案から実行、組織作りまで、あらゆる課題を解決していく必要があり、コンサルティングで培ったスキルをフルに活かすことができます。ゼロから事業を創り上げるダイナミズムを味わえる、挑戦的なキャリアです。

起業する

コンサルタントとして様々な業界のビジネスモデルや経営課題に触れる中で、自ら事業機会を見出し、起業する人も少なくありません。戦略立案、事業計画策定、資金調達といった、起業に必要な一連のスキルセットをコンサルティング業務を通じて疑似体験できるため、起業家への転身は自然な流れとも言えます。自らが事業のオーナーとなり、全てのリスクを背負いながらも、ビジョンの実現を目指す、究極のキャリアパスと言えるでしょう。

未経験から戦略コンサルタントになるには

戦略コンサルティング業界は、新卒採用だけでなく、他業界からの未経験者の中途採用も活発に行っています。ここでは、未経験から戦略コンサルタントを目指すための道筋と、その対策について解説します。

未経験からの転職は可能か

結論から言うと、未経験からの転職は十分に可能です。 多くのファームが、論理的思考力や問題解決能力といったポテンシャルを重視した採用を行っています。

- 第二新卒・20代: 最もポテンシャル採用の門戸が広い層です。現職での実績以上に、地頭の良さ、学習意欲、成長ポテンシャルが評価されます。アナリストやコンサルタントのポジションでの採用が中心です。

- 30代前半: これまでの職務経験で培った専門性や実績も評価の対象となります。ポテンシャルに加え、即戦力として貢献できる部分をアピールすることが重要です。

- 30代後半以降: マネージャー以上のポジションでの採用が主となり、ポテンシャル採用は稀になります。特定の業界やテーマに関する深い専門知識や、豊富なマネジメント経験など、ファームに明確な価値を提供できる実績が求められます。

転職で有利になる経験

特定の経験が必須というわけではありませんが、以下のような経験は戦略コンサルタントの仕事と親和性が高く、選考で有利に働く可能性があります。

経営企画・事業企画

企業の全社的な課題に取り組んだ経験は、コンサルタントの仕事と直結します。中期経営計画の策定、全社予算の管理、競合分析など、経営に近い視点での業務経験は高く評価されます。

新規事業開発

0から1を生み出すプロセスを経験していることは、大きなアピールポイントになります。市場調査、ビジネスモデル構築、事業計画策定、立ち上げといった経験は、コンサルティングのプロジェクトを疑似体験していると言え、実践的なスキルとして評価されます。

マーケティング

顧客や市場を分析し、戦略を立てるマーケティングの仕事は、3C分析などのフレームワークと思考プロセスが近いです。特に、データ分析に基づくデジタルマーケティングや、製品戦略に携わった経験は有利に働きます。

M&A関連業務

事業会社や金融機関(投資銀行、FASなど)でM&Aのプロセスに関わった経験は、M&A戦略やPMIといったプロジェクトで直接活かせる専門知識として評価されます。

一般的な選考フロー

戦略コンサルティングファームの選考は、特殊な形式を含むため、事前の対策が不可欠です。

| 選考フェーズ | 内容 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 書類選考 | 職務経歴書、英文レジュメ、志望動機書(エッセイ)など。 | 論理的思考力と地頭の良さが伝わるように、実績をSTAR形式(Situation, Task, Action, Result)で定量的に記述することが重要。 |

| Webテスト | SPI、玉手箱、TG-WEBなど、ファーム独自のテストの場合もある。 | 形式はファームにより様々。ボーダーラインが高いと言われるため、参考書で繰り返し練習し、高得点を目指すことが必須。 |

| ケース面接 | お題(例:「日本のペットボトルの年間消費量を推定せよ」「〇〇業界の売上を3年で2倍にする施策を考えよ」)に対し、その場で考え、面接官と議論する。 | 思考プロセスそのものが評価される。フェルミ推定とビジネスケースの対策が必須。単に正解を出すのではなく、論理的な構造化、MECEな分解、説得力のあるコミュニケーションが重要。 |

| 最終面接 | パートナーとの面接。 | 志望動機、キャリアプラン、カルチャーフィットなど、コンサルタントとしての覚悟や人間性を見られる。「なぜコンサルタントなのか」「なぜこのファームなのか」を自分の言葉で熱意を持って語れるかが問われる。 |

転職を成功させるための対策

志望動機を明確にする

「なぜ数ある職業の中からコンサルタントなのか」「なぜ他のファームではなく、このファームを志望するのか」という問いに対して、誰が聞いても納得できる、一貫性のあるストーリーを構築することが重要です。「成長したいから」「給料が高いから」といった漠然とした理由だけでは不十分です。自らの原体験やキャリアプランと結びつけ、論理的かつ情熱的に語れるように準備しましょう。

ケース面接の対策を徹底する

戦略コンサル転職における最大の関門がケース面接です。一朝一夕で身につくものではなく、徹底した準備が合否を分けます。

- 書籍での学習: 『東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート』『現役東大生が書いた 地頭を鍛えるフェルミ推定ノート』といった定番の参考書を読み込み、思考の「型」をインプットします。

- 実践練習: 最も重要なのがアウトプットの練習です。友人や転職エージェントのコンサルタントを相手に、声に出して考える練習を繰り返しましょう。第三者からフィードバックをもらうことで、自分の思考の癖や弱点を客観的に把握できます。

転職エージェントを活用する

戦略コンサルティング業界への転職を目指すなら、この領域に特化した転職エージェントを活用することをおすすめします。彼らは、一般には公開されていない非公開求人の情報を持っているだけでなく、各ファームの選考の特徴や過去の質問事例、効果的な職務経歴書の書き方、ケース面接の模擬練習といった、専門的なサポートを提供してくれます。独力で対策を進めるよりも、はるかに効率的かつ効果的に選考準備を進めることができるでしょう。