現代のビジネス環境は、予測不能な変化が絶え間なく起こる時代です。このような状況下で、従来のやり方や過去の成功体験に固執していては、やがて時代の潮流から取り残されてしまうでしょう。そこで今、注目を集めているのが「ゼロベース思考」です。

ゼロベース思考とは、既存の枠組みや前提、制約を一度すべて取り払い、「もし何もない状態(ゼロ)から始めるとしたら、どうするのが最適か?」という問いから出発する思考法です。この思考法を身につけることで、既成概念にとらわれない革新的なアイデアを生み出したり、問題の本質的な原因を突き止めたりできます。

この記事では、ゼロベース思考の基本的な概念から、なぜ今それが重要視されるのか、具体的なメリットやデメリット、そして日常生活やビジネスで実践するための鍛え方まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたもゼロベース思考を習得し、変化の激しい時代を乗り越えるための強力な武器を手に入れられるはずです。

目次

ゼロベース思考とは

ゼロベース思考は、単なるアイデア発想法ではなく、問題解決や意思決定における根本的なアプローチの一つです。ここでは、その核心となる考え方と、歴史的な背景について詳しく掘り下げていきます。

白紙の状態から物事を考える思考法

ゼロベース思考の最も重要な特徴は、文字通り「ゼロの状態」、つまり白紙のキャンバスに絵を描くように物事を考える点にあります。私たちは日々の業務や生活の中で、知らず知らずのうちに多くの「前提」や「制約」に縛られています。

- 「この業務は昔からこの手順でやるのが当たり前だ」という慣習

- 「うちの業界では、こういうビジネスモデルが常識だ」という固定観念

- 「予算や人員が限られているから、できることはこれくらいだ」というリソースの制約

- 「過去にあの方法で失敗したから、もう試すべきではない」という過去の経験

これらの要素は、安定した環境下では効率的な判断を助ける一方で、変化が求められる状況では、新たな発想や本質的な解決策を見出す上での「思考の壁」となってしまいます。

ゼロベース思考は、こうした壁を意図的に取り払うための思考プロセスです。例えば、以下のような問いを立てることから始まります。

- 「もし、この会社が今日設立されたばかりだとしたら、現在の組織構造や業務フローは本当に必要だろうか?」

- 「もし、予算や技術的な制約が一切ないとしたら、顧客の課題を解決するためにどのような製品やサービスを創り出すだろうか?」

- 「もし、業界の常識や規制がなかったとしたら、どのようなビジネスモデルが考えられるだろうか?」

このように、既存の枠組みを一旦すべて忘れて「あるべき理想の姿」を描き、そこから逆算して現在の課題や実現方法を考えるのが、ゼロベース思考の基本的なアプローチです。これは、単に既存のものを改善する「カイゼン」の発想とは一線を画します。積み上げ式で現状を少しずつ良くしていくのではなく、土台そのものを見直し、場合によっては全く新しい構造を再構築することを目指す、より抜本的な思考法と言えるでしょう。

この思考法は、現状を肯定的に捉えるのではなく、常に「そもそも」という疑問を持つ姿勢が求められます。「そもそも、この会議は必要なのか?」「そもそも、このレポートを作成する目的は何か?」「そもそも、なぜこのターゲット顧客にアプローチしているのか?」といった問いを繰り返すことで、惰性で続けてきた無駄な活動や、時代に合わなくなった戦略を発見できます。

ゼロベース思考の語源と由来

ゼロベース思考という言葉の直接的なルーツは、1970年代にアメリカで提唱された「ゼロベース予算(Zero-Based Budgeting, ZBB)」という会計・予算編成の手法にあります。

従来の予算編成は「インクリメンタル・バジェッティング(積み上げ方式)」が主流でした。これは、前年度の予算を基準(ベース)にして、「前年度比〇%増/減」といった形で次年度の予算を決める方法です。この方法は簡便で分かりやすい反面、過去の予算配分がそのまま引き継がれてしまうため、一度計上された経費が聖域化しやすく、無駄なコストが温存されやすいという大きな欠点がありました。例えば、もはや重要でなくなったプロジェクトにも、前年度実績があるというだけで予算がつき続けてしまうといった事態が起こりがちでした。

こうした問題意識から、テキサス・インスツルメンツ社に在籍していたピーター・ファー(Peter Pyhrr)氏が1970年に提唱したのがゼロベース予算です。その名の通り、すべての予算項目を毎期ゼロから見直し、その必要性や費用対効果を改めて説明できなければ、一切の予算を認めないという非常に厳格なアプローチです。

各部門は、「なぜこの活動が必要なのか」「それによってどのような成果が期待できるのか」「他の選択肢と比較して、なぜこの方法が最適なのか」といった点をゼロから証明する責任を負います。これにより、組織は過去の慣例やしがらみにとらわれず、常に戦略的な優先順位に基づいてリソースを最適配分できます。

このゼロベース予算の考え方が、会計の分野を越えて、より広範な経営戦略や問題解決の思考法として応用されるようになり、「ゼロベース思考」という言葉が定着していきました。つまり、予算(カネ)だけでなく、業務プロセス(ヒト・モノ)、組織構造、事業戦略など、あらゆる対象に対して「ゼロからその存在意義を問う」という考え方が、ゼロベース思考の核心なのです。

この由来からも分かるように、ゼロベース思考は単なる思いつきや空想ではなく、極めて論理的で合理的な思考法です。理想を描くと同時に、その理想を実現するための妥当性や合理性を厳しく検証するプロセスが内包されています。

なぜ今、ゼロベース思考が重要なのか

ゼロベース思考は決して新しい概念ではありませんが、近年、その重要性があらためて注目されています。なぜ今、この思考法がビジネスパーソンにとって必須のスキルとなりつつあるのでしょうか。その背景には、現代社会の構造的な変化があります。

VUCA時代における問題解決に役立つ

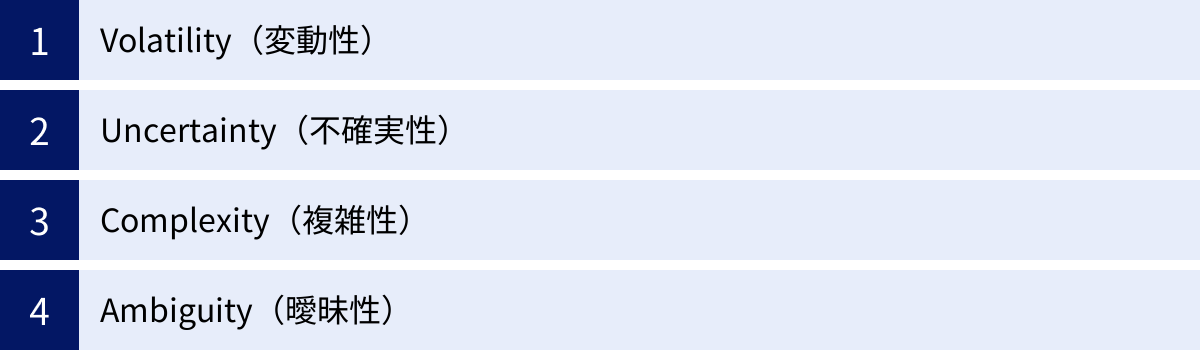

現代は「VUCA(ブーカ)の時代」と呼ばれています。これは、以下の4つの単語の頭文字を取った造語で、現代社会の予測困難な状況を的確に表しています。

- Volatility(変動性): 市場や技術、顧客ニーズなどが目まぐるしく、かつ急激に変化する状態。

- Uncertainty(不確実性): 将来の出来事を予測することが極めて困難な状態。

- Complexity(複雑性): 様々な要因が複雑に絡み合い、因果関係を特定するのが難しい状態。

- Ambiguity(曖昧性): 何が問題で、何が正解なのか、その定義自体が曖昧で多角的な解釈が可能な状態。

このようなVUCAの時代においては、過去の成功体験や既存のフレームワークが通用しなくなる場面が頻繁に起こります。昨日までの「正解」が、今日には「不正解」になり得るのです。

例えば、デジタル技術の進化によって、全く新しい競合が異業種から突然現れ、既存の業界地図が一夜にして塗り替えられることがあります。また、世界的なパンデミックや地政学リスクの高まりなど、これまで想定していなかった事象がビジネスの前提を根底から覆すことも珍しくありません。

こうした状況で、従来の積み上げ式の思考、つまり「去年のやり方を少し改善して今年も頑張ろう」というアプローチでは、変化のスピードに対応できません。問題が複雑に絡み合っているため、表面的な対症療法を施しても、根本的な解決には至らないのです。

ここで、ゼロベース思考が極めて有効な武器となります。ゼロベース思考は、「これまでの常識は、もはや通用しないかもしれない」という前提に立ち、一度すべての要素をリセットして考えるアプローチです。

- Volatility(変動性)に対して: 状況が変化した際に、「そもそも我々の事業の目的は何か?」と原点に立ち返ることで、変化に柔軟に対応する軸を再設定できます。

- Uncertainty(不確実性)に対して: 未来が予測できないからこそ、「どのような未来が来ても対応できる、しなやかな組織やビジネスモデルとは何か?」をゼロから構想できます。

- Complexity(複雑性)に対して: 複雑な事象を前に、「この問題の最も本質的な原因は何か?」を問い直すことで、絡み合った糸を解きほぐし、真の課題を発見できます。

- Ambiguity(曖昧性)に対して: 正解がない状況で、「我々が目指すべき理想の姿(ビジョン)は何か?」をゼロベースで定義し、そこから進むべき道を主体的に作り出せます。

つまり、VUCAの時代とは、地図がない海を航海するようなものです。過去の航海図(成功体験)はもはや役に立ちません。ゼロベース思考は、星(ビジョン)を頼りに、自分たちで新たな航路を切り拓いていくための羅針盤のような役割を果たすのです。

イノベーションの創出に不可欠

企業の持続的な成長のためには、イノベーションが不可欠です。イノベーションには、既存の製品やサービスを改良していく「持続的イノベーション」と、市場のルールや顧客の価値観を根本から変えてしまう「破壊的イノベーション」の2種類があります。

従来の積み上げ式思考は、持続的イノベーションには有効です。製品の品質を少し上げる、業務プロセスを改善してコストを数%削減するといった活動は、既存の枠組みの中での改善努力によって達成できます。

しかし、業界のゲームチェンジャーとなるような破壊的イノベーションは、積み上げ式の思考からは決して生まれません。なぜなら、破壊的イノベーションは、既存の事業や常識を否定することから始まるからです。

例えば、

- 音楽業界におけるCDからダウンロード、そしてストリーミングサービスへの移行。

- 小売業界における実店舗からEコマースへのシフト。

- 自動車業界におけるガソリン車から電気自動車(EV)への転換。

これらの変化はすべて、既存のビジネスモデルや価値提供の方法を根底から覆すものでした。もし、CDメーカーが「どうすればもっと音質の良いCDを作れるか?」としか考えていなかったら、ストリーミングサービスという発想には至らなかったでしょう。

ここでゼロベース思考が決定的な役割を果たします。

「そもそも、人々はなぜ音楽を聴くのか?その本質的な欲求を満たすために、CDという物理メディアは本当に最適な形なのか?」

「そもそも、顧客が商品を手に入れるという目的を達成するために、実店舗という場所は必須なのか?」

このような「そもそも」という問いを立て、既存の製品やサービス、ビジネスモデルといった制約を一度ゼロにすることで、全く新しい価値提供の可能性が見えてきます。ゼロベース思考は、「What(何を)」のレベルだけでなく、「Why(なぜ)」のレベルにまで立ち返り、事業の存在意義そのものを問い直すことを可能にします。

多くの企業が「イノベーションのジレンマ」に陥るのは、既存事業の成功体験や組織構造が、新しい発想を阻害する「壁」となってしまうからです。ゼロベース思考は、この壁を打ち破り、組織が自己変革を遂げるための強力な触媒となります。新しい技術シーズや社会の変化を捉え、それを自社のビジネスと結びつけて全く新しい価値を創造するためには、過去の成功を捨ててでも白紙から未来を描く勇気と、それを支えるゼロベースの思考法が不可欠なのです。

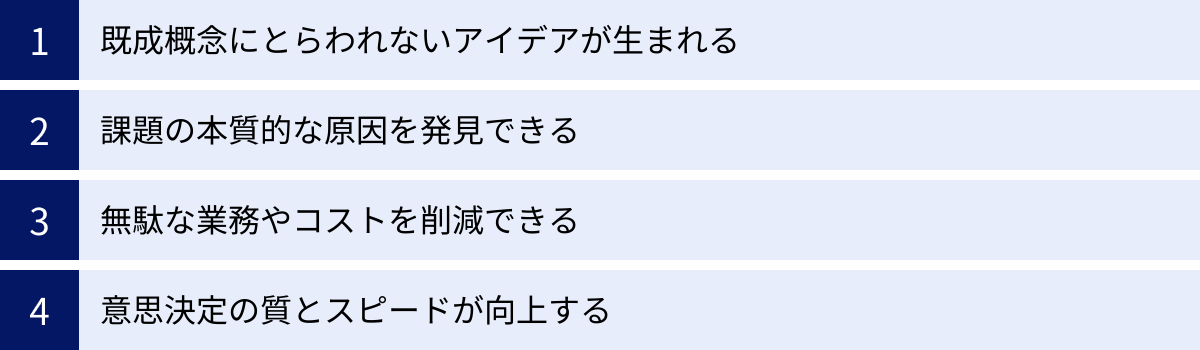

ゼロベース思考のメリット

ゼロベース思考を実践することで、個人や組織は多くの恩恵を受けられます。それは単に斬新なアイデアが生まれるだけでなく、業務の効率化や意思決定の質の向上にも繋がります。ここでは、ゼロベース思考がもたらす主要なメリットを4つの側面から詳しく解説します。

既成概念にとらわれないアイデアが生まれる

最大のメリットは、思考の制約を取り払うことで、これまで思いもよらなかった革新的なアイデアが生まれやすくなることです。

私たちは普段、「それは前例がない」「予算的に無理だ」「技術的に実現不可能だ」といった様々な制約の中で思考しています。これは、いわば自ら思考に「枠」をはめてしまっている状態です。この枠の中で考え続ける限り、生まれてくるアイデアは既存の発想の延長線上にあるもの、つまり「カイゼン」の域を出ることはありません。

ゼロベース思考は、この「枠」を意図的に取り払います。「もし予算が無限にあったら?」「もし法律や規制がなかったら?」「もし自分が競合企業のCEOだったら?」といった仮定の問いを立てることで、脳を強制的にリフレッシュさせ、自由な発想を促します。

例えば、ある飲料メーカーが新商品の開発に行き詰まっていたとします。従来の思考では、「既存のフレーバーを改良しよう」「パッケージデザインを変えよう」といったアイデアに留まるかもしれません。

しかし、ゼロベースで「そもそも、人々が飲料を飲む目的は何か?」と問い直してみると、「喉の渇きを潤す」「リフレッシュする」「健康を維持する」「コミュニケーションのきっかけにする」など、多様な本質的ニーズが見えてきます。

そこから、「飲む」という行為自体を疑い、「”食べる”スープのような飲料はどうか?」「ストレスを軽減する機能を持った”リラックス”飲料はどうか?」「自分でフレーバーをカスタマイズできる”体験型”飲料はどうか?」といった、既存の飲料のカテゴリを超えた全く新しいコンセプトが生まれる可能性が広がります。

このように、ゼロベース思考は、問題を定義する段階から始めるため、解決策の幅が飛躍的に広がります。これは、新しい事業や製品、サービスを企画する際に、他社との圧倒的な差別化を図る上で極めて強力な武器となります。

課題の本質的な原因を発見できる

ビジネスで発生する問題の多くは、氷山の一角に過ぎません。目に見えている現象(売上低下、生産性の悪化など)の背後には、より根深く、本質的な原因が隠されています。対症療法的に目先の現象だけを処理しても、根本原因が放置されていれば、同じ問題が形を変えて何度も再発してしまいます。

ゼロベース思考は、「なぜそうなっているのか?」という問いを執拗に繰り返すことで、問題の根本原因、すなわち真因にたどり着く手助けをします。

例えば、ある部署で残業が常態化しているという問題があったとします。

積み上げ式の思考では、「人員を増やそう」「残業を禁止しよう」といった直接的な対策に飛びつきがちです。しかし、これらは根本的な解決になっていない可能性があります。

ここでゼロベース思考を用い、「そもそも、なぜ残業が発生するのか?」と問い直します。

- 第1のなぜ? → 業務量が多すぎるから。

- 第2のなぜ? → なぜ業務量が多いのか? → 不要なレポート作成や形骸化した会議が多いから。

- 第3のなぜ? → なぜ不要な業務が多いのか? → 過去の経緯で始まった業務が、目的が不明なまま惰性で続いているから。

- 第4のなぜ? → なぜ惰性で続いているのか? → 誰もその業務の必要性を問い直さず、前例踏襲することが安全だと考えているから。

このように深掘りしていくと、真の問題が「個人の能力や人員不足」ではなく、「前例踏襲を是とする組織文化や、業務の目的を定期的に見直す仕組みの欠如」にあることが見えてきます。

ここまでたどり着ければ、打つべき手は「人員増強」ではなく、「全業務の棚卸しと目的の再定義」「不要業務の廃止プロセスの導入」といった、より本質的で効果の高い施策になります。

ゼロベース思考は、表面的な症状に惑わされず、問題構造の根本にメスを入れることを可能にする思考のメスのようなものです。これにより、一時しのぎではない、持続的な問題解決が実現できます。

無駄な業務やコストを削減できる

ゼロベース思考のルーツが「ゼロベース予算」にあることからも分かるように、聖域なき無駄の削減に絶大な効果を発揮します。

多くの組織では、「サンクコスト(埋没費用)」の呪縛にとらわれがちです。「これまで多大な時間と費用を投じてきたのだから、今さらやめられない」という心理が働き、もはや価値を生まなくなったプロジェクトや業務が惰性で継続されてしまいます。

ゼロベース思考は、このサンクコストの呪縛を断ち切ります。問うべきは「これまでいくら投資したか?」ではなく、「今、この瞬間にゼロから判断した場合、このプロジェクトに未来の資源を投下する価値があるか?」という一点です。過去は関係ありません。未来志向で判断を下すのがゼロベース思考です。

具体的には、以下のような問いを通じて、組織内に潜む無駄をあぶり出します。

- 業務プロセスに対して: 「この業務は、本当に事業価値に貢献しているか?もし今日から始めるとしたら、同じやり方をするか?」

- コストに対して: 「この経費は、本当に必要な投資か?もし予算がゼロになったら、真っ先に削るのはどれか?逆に、絶対に必要なものは何か?」

- 組織構造に対して: 「この部署や役職は、本当にその機能が必要か?もし会社をゼロから作るとしたら、同じ組織図を描くか?」

これらの問いに明確に「Yes」と答えられないものは、すべて無駄である可能性があります。

例えば、毎週作成している定例報告書について、「もしこの報告書を今日からやめたら、具体的に誰が、どのような業務で困るのか?」と問いかけてみる。もし明確な答えが出てこないなら、その報告書は作成者の自己満足か、過去の慣習で続いているだけの「無駄な業務」である可能性が高いのです。

このように、すべての活動の存在意義をゼロから問い直すことで、組織の贅肉をそぎ落とし、筋肉質な体質へと変革できます。削減によって生まれたリソース(時間、人材、資金)を、より付加価値の高い戦略的な領域に再投資することで、組織全体の生産性を飛躍的に高めることが可能になります。

意思決定の質とスピードが向上する

ゼロベース思考は、複雑な状況下での意思決定を、よりシンプルで本質的なものにします。

従来の意思決定は、過去の経緯、社内の力学、人間関係といった、本来の目的とは関係のない「ノイズ」に左右されがちです。特に、多くのステークホルダーが関わる重要な意思決定ほど、議論が発散し、最適解ではなく「落としどころ」としての妥協案に落ち着いてしまうことが少なくありません。

ゼロベース思考は、こうしたノイズを排除し、「我々が達成したい目的は何か?その目的を達成するために、最も合理的な選択肢はどれか?」という純粋な基準に議論を集中させます。

例えば、新しいITシステムを導入する際、様々な部署から「あれも欲しい」「これも必要だ」と多くの要求が出てきて、仕様がどんどん複雑化し、コストが膨れ上がるケースはよくあります。

ここでゼロベース思考を適用し、「そもそも、このシステム導入によって解決したい最も重要な課題は何か?」という原点に立ち返ります。仮にそれが「顧客情報の全社一元管理による営業効率の向上」であったとすれば、その目的に直接関係のない機能要求は、たとえ声の大きい部署からのものであっても、バッサリと切り捨てることができます。

判断基準が「目的への貢献度」という一点に絞られるため、議論がシンプルになり、対立や混乱が少なくなります。結果として、意思決定の質が向上すると同時に、合意形成にかかる時間も短縮され、スピード感のある経営が実現できます。

また、前例や慣習に縛られないため、過去の失敗事例に過度にとらわれることなく、リスクを取るべき場面で大胆な決断を下す勇気も生まれます。変化の速い時代において、この意思決定の質とスピードは、企業の競争力を左右する極めて重要な要素と言えるでしょう。

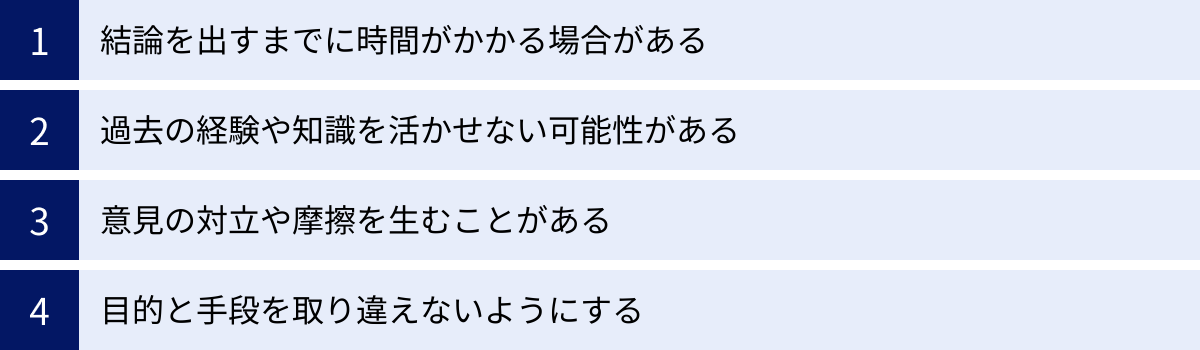

ゼロベース思考のデメリットと注意点

ゼロベース思考は強力なツールですが、万能薬ではありません。使い方を誤ると、かえって混乱を招いたり、非効率になったりする可能性があります。ここでは、ゼロベース思考を実践する上で知っておくべきデメリットや注意点を4つ紹介します。これらの点を理解し、適切に使いこなすことが重要です。

結論を出すまでに時間がかかる場合がある

ゼロベース思考は、既存の前提や枠組みをすべて疑い、ゼロから情報を収集し、分析・再構築するプロセスを経ます。そのため、積み上げ式で既存のプランを微修正する場合に比べて、結論に至るまでに多くの時間と労力を要することがあります。

例えば、次年度の事業計画を策定する際に、前年度の計画をベースに修正を加えるだけなら、数回の会議で完了するかもしれません。しかし、ゼロベースで「そもそも我々の事業領域はこれで良いのか?」「ターゲット顧客を根本から見直すべきではないか?」といった議論から始めると、市場調査、競合分析、顧客インタビューなど、広範な情報収集が必要となり、数ヶ月単位のプロジェクトになることも珍しくありません。

全ての事柄に対してゼロベースで考えていては、組織の意思決定が停滞し、ビジネスチャンスを逃してしまう可能性があります。特に、緊急性の高い判断が求められる場面や、軽微な改善で十分な課題に対して、ゼロベース思考を適用するのは非効率です。

注意点として、ゼロベース思考を適用すべき「テーマ」を慎重に選ぶことが挙げられます。事業の根幹に関わる重要な戦略立案、抜本的な組織改革、膠着状態に陥った問題の打開など、大きなインパクトが見込める領域に限定して活用するのが賢明です。日常的なオペレーションの改善などには、従来の積み上げ式思考やカイゼンのアプローチの方が適している場合が多いでしょう。

過去の経験や知識を活かせない可能性がある

ゼロベース思考は「過去を一旦リセットする」という性質上、これまで組織や個人が培ってきた貴重な経験、知識、成功体験までもが軽視されたり、切り捨てられたりするリスクをはらんでいます。

特に、経験豊富なベテラン社員にとっては、自分たちの専門性や過去の功績が否定されているように感じられ、強い反発や抵抗感を抱く原因となり得ます。彼らが持つ暗黙知や現場感覚の中には、言語化されていない重要なノウハウが含まれていることも多く、それを無視して机上の空論だけで物事を進めると、現実離れした非現実的な計画になってしまう危険性があります。

例えば、長年の経験から「理論上は正しくても、この業界の商慣習ではそのやり方は通用しない」といった実践的な知見を持っているベテランの意見を、「それは古い考え方だ」と一蹴してしまうと、後で大きな失敗に繋がるかもしれません。

注意点として、ゼロベース思考は「過去の知見を完全に捨てる」ことではないと理解する必要があります。正しくは、「過去の知見を『当たり前の前提』とせず、一度客観的な評価の対象とする」という姿勢です。ゼロから構築した理想のモデルと、過去の経験から得られた知見を突き合わせ、両者の良い部分を融合させていくプロセスが重要です。

ゼロベースで考えた結果、「やはり従来のやり方が最も合理的だった」という結論に至ることもあり得ます。その場合でも、一度ゼロから問い直すプロセスを経たことで、そのやり方の有効性が再確認され、関係者の納得感も高まるという効果があります。過去の知見は、思考停止の材料ではなく、新たな仮説を検証するための貴重なデータとして活用すべきです。

意見の対立や摩擦を生むことがある

ゼロベース思考は、既存の体制や業務、慣習に対して「本当に必要なのか?」という根本的な問いを投げかけます。これは、その体制や業務を維持することで立場や利益を得ている人々にとっては、自らの存在意義を脅かす「挑戦」と受け取られる可能性があります。

例えば、「この部署は本当に必要か?」という問いは、その部署のメンバーからすれば、リストラを示唆されているように聞こえるかもしれません。「この業務は無駄ではないか?」という指摘は、長年その業務を担当してきた人への人格攻撃と捉えられかねません。

結果として、組織内に深刻な意見の対立や感情的な摩擦が生まれ、改革への抵抗勢力が形成されることがあります。ゼロベース思考による改革が、論理的な正しさだけでは進まないのは、こうした人間的な側面が大きく影響するからです。せっかく良いアイデアが生まれても、実行段階で関係者の協力が得られなければ、絵に描いた餅で終わってしまいます。

注意点として、ゼロベース思考を組織に導入する際は、丁寧なコミュニケーションと心理的安全性(Psychological Safety)の確保が不可欠です。

- 目的の共有: なぜ今、ゼロベースで考える必要があるのか、その目的と目指すゴールを粘り強く説明し、全員の共通認識とします。「誰かを攻撃するためではなく、皆でより良い未来を作るため」というメッセージを明確に伝えることが重要です。

- 対話の場の設定: 関係者が自由に意見を言える場を設け、一方的な通告ではなく、対話を通じて合意形成を図ります。反対意見にも真摯に耳を傾け、その背景にある懸念や不安を理解しようと努める姿勢が求められます。

- 心理的安全性の確保: 「どんな意見を言っても罰せられない」「失敗が許容される」という雰囲気を作ることが、建設的な議論の前提となります。

目的と手段を取り違えないようにする

ゼロベース思考は非常に強力で知的なアプローチであるため、「ゼロベースで考えること」自体が目的化してしまうという罠に陥ることがあります。

本来、ゼロベース思考は「より良い成果を出す」「本質的な課題を解決する」といった目的を達成するための「手段」に過ぎません。しかし、議論が白熱するあまり、現実的な制約や実行可能性を度外視した理想論を振りかざしたり、既存のものを否定することに快感を覚えたりするようになることがあります。

「とにかくゼロベースで考えなければならない」という強迫観念にとらわれ、あらゆる物事をリセットしようとすると、前述の「時間がかかりすぎる」「過去の知見を活かせない」といったデメリットが顕著になります。結果として、何も決まらず、何も進まない「思考のための思考」に陥ってしまうのです。

注意点として、常に「何のためにゼロベースで考えているのか?」という本来の目的に立ち返ることを意識する必要があります。

議論の際には、「このアイデアは、我々の最終的なゴール達成にどう貢献するのか?」「それを実現するための具体的なステップは何か?」といった問いを投げかけ、議論が単なる発散や批判で終わらないように軌道修正することが重要です。

また、ゼロベースで描いた「理想の姿」と、現在の「現実」との間には、必ずギャップが存在します。そのギャップをどう埋めていくのか、現実的なリソースや制約を考慮した実行計画に落とし込むところまでが、ゼロベース思考の一連のプロセスです。理想を語るだけでなく、それをいかにして現実世界に着地させるかという視点を忘れてはなりません。理想と現実のバランス感覚こそが、ゼロベース思考を真に価値あるものにする鍵となります。

ゼロベース思考の具体例

ゼロベース思考は、抽象的な概念に留まらず、ビジネスの現場から日常生活に至るまで、様々な場面で活用できる実践的なスキルです。ここでは、具体的なシーンを想定し、ゼロベース思考がどのように適用されるかを見ていきましょう。

ビジネスシーンでの具体例

企業の成長や変革が求められるビジネスシーンは、ゼロベース思考が最もその真価を発揮する舞台です。

新規事業の企画

多くの企業が新規事業開発で苦戦する原因の一つは、既存事業の延長線上で考えてしまうことです。「自社の持つこの技術を使える事業は何か?」「既存の顧客に売れる新商品は何か?」といった、自社のリソースや制約を起点(シーズ起点)に発想してしまうのです。

ゼロベース思考では、このアプローチを逆転させます。

まず、「もし自社に何の制約もなかったとしたら、世の中のどのような顧客の『不満』や『課題』を解決したいか?」という問いから始めます。これは、顧客のニーズを起点(ニーズ起点)にする考え方です。

<思考プロセス>

- 前提のリセット: 自社の技術、ブランド、販売チャネル、組織体制といった既存の資産や制約を一旦すべて忘れます。

- 理想の顧客体験の定義: 特定の顧客セグメントを選び、彼らが抱える本質的な課題(ペイン)を徹底的に深掘りします。そして、「その課題が完璧に解決された理想の状態(ゲイン)」を具体的に描きます。

- ソリューションの創出: その理想の顧客体験を実現するためには、どのような製品、サービス、ビジネスモデルが必要かをゼロから自由に発想します。ここでは、技術的な実現可能性や収益性は一旦考えません。

- 現実との接続: 創出したアイデアの中から最も有望なものを選び、初めて「それを実現するために、自社のどのリソースが活用できるか?」「足りないものは何か?どうやって調達するか?」「どのように収益化するか?」といった現実的な計画に落とし込んでいきます。

このアプローチにより、既存事業のしがらみにとらわれない、真に顧客価値の高い、破壊的イノベーションに繋がるような事業アイデアが生まれやすくなります。

業務プロセスの改善

日々の業務は、慣習化・形骸化しやすく、多くの無駄が潜んでいる領域です。BPR(Business Process Re-engineering:業務プロセス改革)において、ゼロベース思考は中心的な役割を果たします。

例えば、ある会社で毎月の経費精算プロセスに多くの手間と時間がかかっているとします。

積み上げ式の改善では、「申請書のフォーマットを分かりやすくしよう」「承認のステップを一つ減らそう」といった小手先の修正に留まりがちです。

ゼロベース思考では、「そもそも、なぜ経費精算という業務が必要なのか?」という根本から問い直します。その目的は「会社の経費を正しく管理し、不正利用を防ぐこと」であると再定義します。

<思考プロセス>

- 目的の再定義: 経費精算の目的は「正しい経費管理と不正防止」である。

- 現状プロセスの無視: 現在の「紙の申請書に領収書を貼り、上長がハンコを押し、経理がチェックして振り込む」というプロセスを一旦すべて白紙に戻します。

- 理想のプロセスの設計: 「目的を最も効率的に達成できるプロセスは何か?」を考えます。例えば、「社員がスマートフォンで領収書の写真を撮った瞬間に、AI-OCRが日付や金額を自動で読み取り、データ化する。規定範囲内の経費は即時自動承認され、月末に給与と合わせて振り込まれる。不正の疑いがあるものだけがアラートで管理者に通知される」といった理想の姿を描きます。

- 実現方法の検討: この理想のプロセスを実現するために必要なテクノロジー(クラウド経費精算システム、AI-OCRなど)を調査し、導入を検討します。

このように、現在のやり方を基準にするのではなく、あるべき姿を先に描くことで、単なる業務改善(カイゼン)ではなく、業務改革(リエンジニアリング)レベルの抜本的な効率化を実現できます。

予算編成(ゼロベース予算)

これはゼロベース思考の原点ともいえる活用例です。前述の通り、従来の「前年度比〇%」で予算を決める積み上げ方式ではなく、すべての予算項目をゼロから見直します。

<思考プロセス>

- 全費用の洗い出し: 前年度の実績にとらわれず、来期に想定されるすべての活動と、それに必要な費用をリストアップします。

- 優先順位付け: 各活動を「会社の戦略目標達成への貢献度」という観点から評価し、優先順位をつけます。

- 正当性の証明: 各部門の担当者は、要求する予算の一つひとつについて、「なぜこの活動が必要なのか」「それによってどのような成果(売上向上、コスト削減、顧客満足度向上など)が見込めるのか」「他の代替案と比較してなぜこれが最適なのか」を具体的に説明する責任を負います。

- 予算の配分: 提出された説明を経営層が厳しく査定し、優先順位の高いものから予算を配分していきます。全体の予算枠に達した時点で、それ以下の優先順位の活動には予算がつきません。

このプロセスは非常に手間がかかりますが、組織全体のコスト意識を高め、戦略的に重要な分野にリソースを集中投下できるという大きなメリットがあります。形骸化した事業や効果の低い施策への資金投入を止め、成長領域へと大胆に資金をシフトさせることが可能になります。

日常生活での具体例

ゼロベース思考は、ビジネスだけでなく、私たちの日常生活や個人のキャリアを豊かにするためにも役立ちます。

引っ越しや部屋の片付け

部屋が物で溢れてしまうのは、多くの場合、「まだ使えるから」「高かったから」「思い出があるから」といった過去への執着が原因です。

ゼロベース思考を片付けに応用すると、判断基準が変わります。

- 従来の思考: 「これはまだ使えるか?捨てるのはもったいないか?」

- ゼロベース思考: 「もし今、この物がなかったとして、お金を出してでもこれを買いたいか?」「もし今日から新生活を始めるとしたら、この物を自分の家に迎え入れたいか?」

この問いを自分に投げかけることで、過去のしがらみから解放され、現在の自分にとって本当に必要な物だけを選ぶことができます。「サンクコスト(もったいないという気持ち)」ではなく、「未来の快適な生活」を基準に判断するのです。これは、近藤麻理恵さんの「ときめくかどうか」で判断する片付け術にも通じる考え方です。

キャリアプランの見直し

多くの人は、自分のキャリアを「今の会社でどうすれば昇進できるか」「今のスキルを活かせる次の職場はどこか」といった、現在の状況を起点とした積み上げ式で考えがちです。

ゼロベース思考でキャリアを考えると、全く違うアプローチになります。

まず、会社や現在のスキルといった制約をすべて取り払います。

<思考プロセス>

- 理想の人生の定義: 「自分は人生を通じて何を成し遂げたいのか?」「どのような価値観を大切にして生きていきたいのか?」「どのような働き方、ライフスタイルが理想か?」といった、より根源的な問いから始め、自分の理想の人生(ビジョン)を具体的に描きます。

- 理想からの逆算: その理想の人生を実現するためには、どのような経験、スキル、知識、人脈が必要になるかを逆算して考えます。

- キャリアパスの設計: 必要な要素を獲得するために、どのような職業、業界、働き方(起業、フリーランス、会社員など)が最適かを考え、具体的なキャリアパスを設計します。

- 現状とのギャップ分析: 設計したキャリアパスと、現在の自分の状況を比較し、そのギャップを埋めるための具体的なアクションプラン(転職、学習、副業など)を立てます。

このアプローチにより、目先の処遇や安定だけでなく、長期的な視点で自分自身の人生の目的と一致した、納得感のあるキャリアを主体的に築いていくことができます。

ゼロベース思考を鍛える5つのステップ

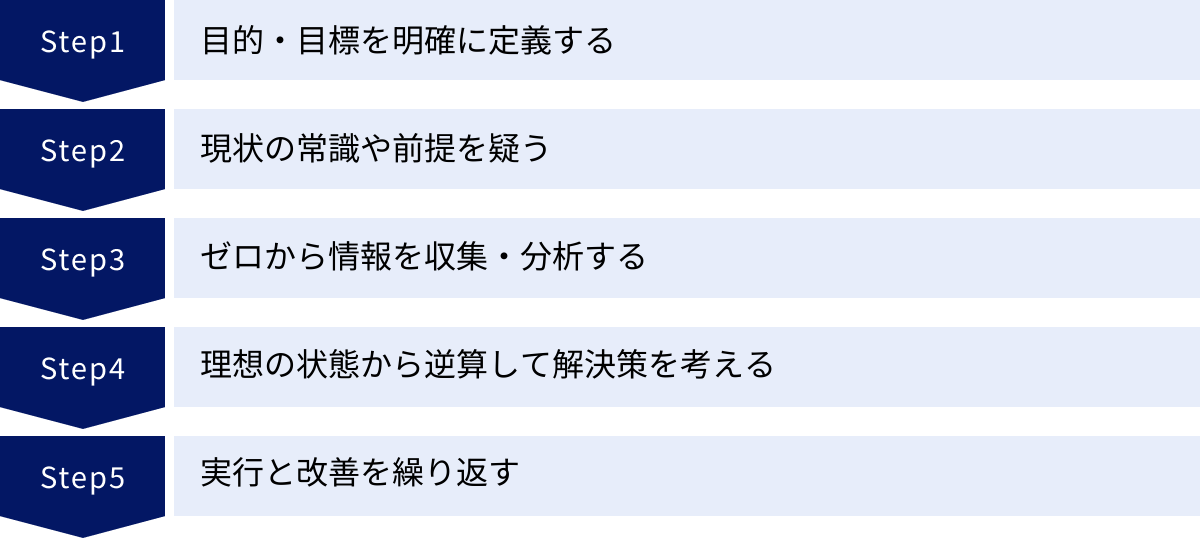

ゼロベース思考は、才能ではなく、トレーニングによって誰もが習得できるスキルです。ここでは、ゼロベース思考を体系的に実践し、鍛えていくための具体的な5つのステップを紹介します。このステップを意識して繰り返すことで、思考の癖を徐々に変えていくことができます。

① 目的・目標を明確に定義する

ゼロベース思考を始める前に、最も重要なのがこの最初のステップです。「何のためにゼロベースで考えるのか?」という目的(Why)と、それによって達成したい目標(What)を具体的かつ明確に定義します。

なぜなら、目的が曖昧なまま「とにかくゼロから考えよう」と始めてしまうと、単なる現状批判や、現実離れしたアイデアの発散に終始してしまい、建設的な結論にたどり着けないからです。ゼロベース思考はあくまで手段であり、それ自体が目的ではありません。

<実践のポイント>

- SMARTの法則を活用する: 目標を設定する際は、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性がある(Relevant)、期限がある(Time-bound)の5つの要素を意識すると、より明確になります。

- 悪い例:「会社の売上を上げる」

- 良い例:「次世代の主力事業を創出することで、3年後に新規事業で売上10億円を達成する」

- 課題の背景を共有する: なぜ今、このテーマについてゼロベースで考える必要があるのか、その背景にある危機感や機会を関係者全員で共有します。これにより、思考の方向性が定まり、全員が同じゴールに向かって進むことができます。

この最初のステップで羅針盤を正しく設定することが、その後の思考の質を大きく左右します。「どこに向かうのか」が分かって初めて、「どうやって行くか」をゼロから考える意味が生まれるのです。

② 現状の常識や前提を疑う

目的が明確になったら、次はその目的を達成する上で障害となっている「思考の壁」を取り払うステップに入ります。ここでは、自分や組織が当たり前だと思っている「常識」「前提」「暗黙のルール」を意図的に疑い、それらを洗い出します。

これは「アンラーニング(学習棄却)」とも呼ばれるプロセスで、新しい知識を学ぶ前に、古い凝り固まった知識や価値観を一旦捨てることを意味します。

<実践のポイント>

- 「当たり前リスト」を作成する: 考えるテーマに関して、「~は当たり前だ」「~でなければならない」「~は不可能だ」と思われていることを、思いつく限りリストアップします。

- 例(出版業界):「本は紙で作るのが当たり前」「書店で売るのが当たり前」「価格は再販制度で守られているのが当たり前」

- 前提に「なぜ?」を問う: リストアップした「当たり前」の一つひとつに対して、「なぜそれは当たり前なのか?」「それは本当に正しいのか?」「いつからそうなっているのか?」「その前提がなくなったら何が起こるか?」と問いを立てて深掘りします。

- 制約を逆転させてみる: 「予算がないからできない」→「もし予算が無限にあったら何をする?」、「法律で禁じられている」→「もしその法律がなかったらどうするか?」のように、制約条件を逆転させて強制的に思考の枠を広げます。

このステップの目的は、無意識のうちに自分の思考を縛っている制約を可視化し、それらが絶対的なものではないと認識することです。この「思考の棚卸し」を行うことで、初めて白紙の状態に近づくことができます。

③ ゼロから情報を収集・分析する

思考の前提を取り払ったら、次は真っ白なキャンバスに新たな絵を描くための絵の具、すなわち「情報」を集めます。このとき重要なのは、既存の社内資料や業界の常識といった偏った情報源に頼らず、フラットな視点で一次情報を中心に幅広く収集することです。

過去のデータや経験は、あくまで仮説を立てるための一つの材料として扱い、それに固執しないように注意します。

<実践のポイント>

- 現場・現物・現実(三現主義): 顧客がいる現場に足を運び、製品(現物)が使われている様子を観察し、現実を自分の目で確かめます。顧客へのインタビューやアンケートを通じて、彼らの生の声(本音)を収集します。

- 異業種・他分野からの情報収集: 自分の専門分野や業界の外に目を向けます。全く異なる業界で成功しているビジネスモデルや、最新のテクノロジー、社会学や心理学といった異分野の知見に触れることで、新たな発想のヒントが得られます。

- ファクトベースで分析する: 集めた情報は、主観や思い込みを排し、客観的な事実(ファクト)に基づいて分析します。「~だと思う」ではなく、「データによると~という事実がある」という形で議論を進めます。

このステップで得られた新鮮で多様な情報が、次のステップで独創的なアイデアを生み出すための土壌となります。インプットの質と量が、アウトプットの質を決定すると言っても過言ではありません。

④ 理想の状態から逆算して解決策を考える

十分な情報が集まったら、いよいよ解決策を構想するステップです。ここでゼロベース思考の真骨頂である「バックキャスティング」というアプローチを用います。

バックキャスティングとは、現在を起点に未来を予測する「フォアキャスティング」とは対照的に、まず達成したい「理想の未来(あるべき姿)」を最初に描き、その未来から現在を振り返って、そこに至るまでの道筋や具体的な施策を考える思考法です。

<実践のポイント>

- 制約を無視して理想を描く: ステップ②で取り払った制約(予算、技術、組織など)を完全に無視して、「ステップ①で定義した目的が100%完璧に達成された状態」を具体的に描写します。このとき、実現可能性は一切考えず、自由奔放に発想することが重要です。

- 理想と現状のギャップを特定する: 描いた「理想の姿」と、「現在の姿」を比較し、その間に存在するギャップ(課題)をすべて洗い出します。

- ギャップを埋める施策を考案する: 洗い出したギャップを一つひとつ埋めていくためには、どのようなアクションが必要かを考えます。ここで初めて、技術的な実現可能性やコスト、必要なリソースといった現実的な要素を考慮に入れ、複数の解決策の選択肢を立案します。

現在地から積み上げていくと、どうしても既存の延長線上の発想になりがちですが、未来のゴールから逆算することで、常識にとらわれない大胆な打ち手や、これまでとは非連続なアプローチが見えてきます。

⑤ 実行と改善を繰り返す

ゼロベース思考は、考えて終わりではありません。導き出した解決策を実際に行動に移し、その結果を検証し、改善を繰り返していくプロセスが不可欠です。どんなに素晴らしいアイデアも、実行されなければ価値を生みません。

<実践のポイント>

- 小さく始めて素早く試す(リーンスタートアップ): 最初から完璧な計画を立てて大規模に実行するのではなく、まずは最小限の機能を持つ試作品(MVP: Minimum Viable Product)を作り、実際の市場や現場でテストします。

- フィードバックループを回す: 実行した結果得られたデータや顧客からのフィードバックを基に、当初の仮説(アイデア)が正しかったかを検証します。

- 学習と軌道修正: 検証結果から学びを得て、計画を柔軟に軌道修正します。この「構築(Build)→計測(Measure)→学習(Learn)」のサイクルを高速で回すことで、アイデアの精度を高め、成功確率を上げていきます。

この実行と改善のループを回す中で、また新たな課題や前提が見つかり、再びステップ①に戻ってゼロベースで考え直す…というように、この5つのステップは一度きりではなく、継続的に繰り返していくことで、個人と組織のゼロベース思考力は着実に鍛えられていきます。

ゼロベース思考を実践するためのトレーニング方法

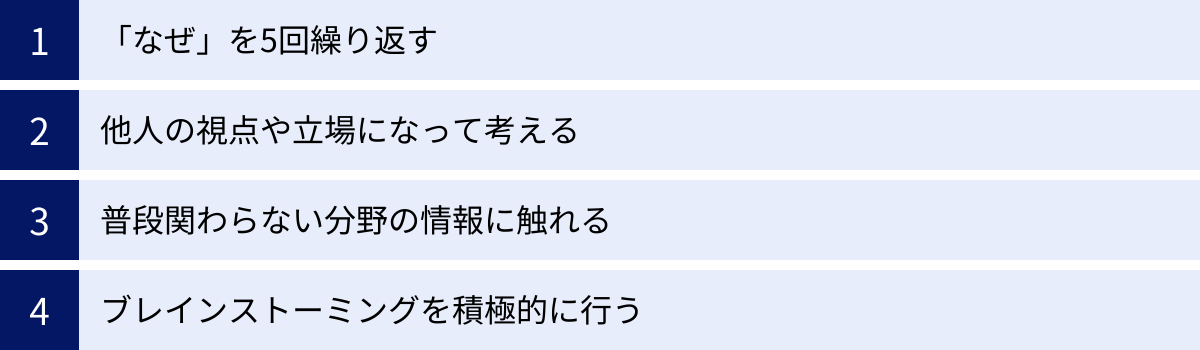

ゼロベース思考を身につけるには、日々の意識的なトレーニングが効果的です。ここでは、日常生活や業務の中で手軽に始められる4つのトレーニング方法を紹介します。これらを習慣化することで、ゼロベースで考える思考回路を自然に養うことができます。

「なぜ」を5回繰り返す

これは、トヨタ生産方式で有名な問題解決手法「なぜなぜ分析」を応用したトレーニングです。目の前で起きている事象に対して、「なぜ?」という問いを最低5回繰り返すことで、表面的な原因から深層にある本質的な原因(真因)へと掘り下げていく練習です。

このトレーニングは、物事を額面通りに受け取るのではなく、その背景にある構造や因果関係を深く洞察する癖をつけます。これは、ゼロベース思考の出発点である「前提を疑う」姿勢に直結します。

<トレーニング例>

テーマ:「最近、仕事のモチベーションが上がらない」

- なぜ①? → やってもやらなくても評価が変わらないと感じるから。

- なぜ②? → なぜ評価が変わらないと感じるのか? → 上司からの具体的なフィードバックがなく、評価基準も曖昧だから。

- なぜ③? → なぜ上司はフィードバックをしないのか? → 上司自身が多忙で、部下一人ひとりの業務を詳細に把握できていないから。

- なぜ④? → なぜ上司はそんなに多忙なのか? → プレイングマネージャーとして自分の担当業務も抱え、さらに会議や報告書作成に多くの時間を取られているから。

- なぜ⑤? → なぜ会議や報告書が多いのか? → 組織として、情報共有の仕組みが非効率で、意思決定のプロセスが複雑だから。

このように掘り下げていくと、当初の「モチベーション」という個人の心の問題が、実は「組織の非効率な情報共有と意思決定プロセス」という構造的な問題に起因している可能性が見えてきます。ここまでたどり着くと、打つべき手は「自己啓発セミナーに行く」ことではなく、「チーム内の情報共有ツールを見直す」「定例会議のアジェンダを改善する」といった、より本質的なアクションになります。

日常のささいな「なぜ?」から、この思考ドリルを始めてみましょう。

他人の視点や立場になって考える

ゼロベース思考の障害となるのが、自分自身の固定観念や思い込みです。この「自己中心的な視点」から脱却するために有効なのが、意図的に他人の視点や立場になりきって物事を考えてみるトレーニングです。

<トレーニング方法>

- ペルソナ設定: あなたが企画している商品やサービスの典型的なユーザー像(ペルソナ)を具体的に設定します。「35歳、女性、都内在住、共働きで2人の子供がいる…」のように、年齢、性別、職業、ライフスタイル、価値観などを細かく定義します。そして、そのペルソナになりきって、「彼女ならこの商品をどう思うだろうか?」「彼女の日常のどんな課題を解決できるだろうか?」と考えてみます。

- 役割交換(ロールプレイング): 会議などで意見が対立した際に、あえて自分と反対の意見を持つ人の立場に立って、「なぜあの人はそう主張するのだろうか?彼の立場から見ると、何がメリットで何が懸念なのだろうか?」と考えてみます。できれば、実際に役割を交換して議論してみる(ロールプレイングディベート)とさらに効果的です。

- 「上司の視点」で考える: 自分が作成した資料や提案について、「もし自分が直属の上司だったら、この資料に何とコメントするか?」「もし自分が社長だったら、この提案を承認するか?」という視点でセルフチェックしてみます。これにより、自分の視点だけでは気づかなかった抜け漏れや、より高い視座からの課題が見えてきます。

このトレーニングを繰り返すことで、一つの事象を多角的に捉える能力が養われ、自分の「当たり前」が唯一の正解ではないことに気づけるようになります。これが、ゼロベースで発想するための柔軟な思考の土台となります。

普段関わらない分野の情報に触れる

思考は、インプットされた情報の組み合わせによって生まれます。いつも同じような情報にしか触れていないと、思考パターンも固定化してしまいます。ゼロベースで斬新なアイデアを生み出すためには、意識的に自分の専門分野や興味の範囲外の「異質な情報」を取り入れることが極めて重要です。

これは、予期せぬ偶然の発見や幸運な出会いを意味する「セレンディピティ」を引き起こすためのトレーニングでもあります。

<トレーニング方法>

- 書店で普段行かないコーナーに行く: いつもビジネス書のコーナーに直行するなら、あえて文芸、歴史、科学、アートのコーナーに立ち寄ってみましょう。全く関係ないと思っていた分野の本のタイトルを眺めるだけでも、新しい発想のヒントが隠されていることがあります。

- 異業種の人と交流する: 普段の仕事関係者だけでなく、異業種交流会や地域のコミュニティ活動、趣味のサークルなどに参加し、自分とは全く異なるバックグラウンドを持つ人々と積極的に対話しましょう。彼らの「当たり前」は、あなたにとっての「非常識」であり、大きな刺激となります。

- 多様なメディアに触れる: いつも見ているニュースサイトやSNSだけでなく、海外のメディア、業界専門誌、学術論文、ドキュメンタリー映画など、多様な情報源からインプットすることを心がけます。

こうした活動を通じて、自分の思考の枠組みを意図的に揺さぶることで、既存の知識と異質な情報が脳内で化学反応を起こし、思いがけないアイデアが生まれる可能性が高まります。

ブレインストーミングを積極的に行う

ブレインストーミング(ブレスト)は、ゼロベース思考を実践的に鍛えるための絶好の機会です。ブレストの基本ルールは、ゼロベース思考の原則と多くの点で共通しています。

<ブレストの4原則>

- 結論厳禁(批判しない): 他人のアイデアを批判・評価しない。どんな突飛なアイデアも歓迎する。

- 自由奔放(制約を外す): 常識にとらわれず、自由な発想でアイデアを出す。

- 質より量: アイデアの質は問わず、とにかくたくさんの量を出すことを目指す。

- 結合改善(便乗する): 他人のアイデアに便乗したり、複数のアイデアを組み合わせたりして、さらに発展させる。

このルール、特に「結論厳禁」と「自由奔放」は、思考の制約を外し、既成概念にとらわれないアイデアを生み出すというゼロベース思考の精神そのものです。

一人でブレストを行う「ゼロ秒思考」のような手法も有効ですが、チームで行うことで、自分一人では思いつかないような多様な視点が得られ、アイデアが連鎖的に生まれる相乗効果が期待できます。

会議の議題に対して、結論を急ぐ前に「最初の10分間はブレストタイムにしましょう」と提案してみるなど、日常業務の中にブレストの機会を積極的に取り入れてみましょう。この練習を繰り返すことで、批判を恐れずに自由に発想するマインドセットが自然と身についていきます。

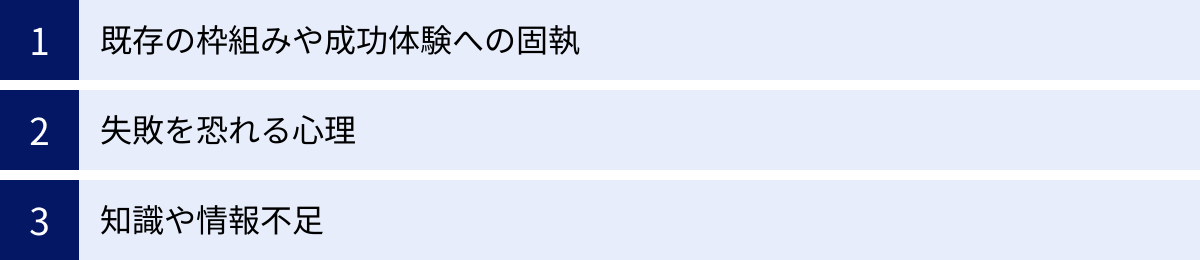

ゼロベース思考ができない原因

ゼロベース思考の重要性を理解していても、いざ実践しようとすると、なかなかうまくいかないことがあります。その背景には、人間の心理的な傾向や組織的な要因が複雑に絡み合っています。ここでは、ゼロベース思考を妨げる主な3つの原因について解説します。

既存の枠組みや成功体験への固執

最も大きな障壁となるのが、過去の成功体験や、それによって形成された既存の枠組み(考え方、やり方)への強い固執です。人間は、一度成功した方法を「正しいもの」として認識し、それを繰り返し使おうとする性質があります。これは、認知心理学でいう「確証バイアス(自分の考えを支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視する傾向)」や「現状維持バイアス(変化を避け、現状を維持しようとする傾向)」とも関連しています。

特に、過去に大きな成功を収めた個人や組織ほど、その成功モデルが強力な「常識」となり、新しい考え方を受け入れることを困難にします。「これまでこのやり方でうまくいってきたのだから、変える必要はない」という考え方は、変化の激しい時代においては極めて危険です。これは「成功の復讐」とも呼ばれ、過去の成功が未来の失敗の原因となる現象です。

例えば、フィルムカメラで市場を席巻した企業が、デジタルカメラへの移行の波に乗り遅れた事例は、この典型です。彼らは、自社の成功モデルである「フィルムと印画紙で儲ける」という枠組みに固執するあまり、「そもそも顧客は写真を通じて思い出を残したい・共有したいのだ」という本質的なニーズの変化を捉え、ビジネスモデルをゼロから再構築することができませんでした。

この固執を乗り越えるためには、意識的に「アンラーニング(学習棄却)」を実践し、自分の成功体験すらも客観的に疑う姿勢が求められます。

失敗を恐れる心理

ゼロベース思考から生まれるアイデアは、前例がなく、誰もやったことがない斬新なものが多いため、本質的に失敗するリスクを伴います。この「失敗への恐怖」が、人々の挑戦意欲を削ぎ、ゼロベース思考を妨げる大きな心理的ブレーキとなります。

特に、日本の多くの組織に見られる「減点主義」の文化は、この傾向を助長します。何か新しいことに挑戦して失敗すると厳しく追及される一方で、何もしなければ少なくともマイナスの評価は受けない、という環境では、誰もリスクを取って前例のない提案をしようとは思いません。結果として、誰もが「失敗しない、無難な選択肢」、つまり前例踏襲を選ぶようになります。

この問題を解決するためには、個人レベルの努力だけでは限界があります。組織として、失敗を許容し、挑戦を奨励する文化を醸成することが不可欠です。具体的には、

- 心理的安全性の確保: 「このチームでは、どんな意見を言っても、馬鹿にされたり罰せられたりすることはない」とメンバーが感じられる環境を作ること。

- 失敗からの学習: 失敗を個人の責任として追及するのではなく、組織全体の学びの機会として捉え、原因を分析し、次の成功に繋げる仕組みを構築すること。

- 挑戦への評価: 成果だけでなく、たとえ失敗したとしても、その挑戦的なプロセス自体を評価する人事評価制度を導入すること。

「失敗は悪ではなく、何もしないことが悪である」という価値観を組織全体で共有することが、ゼロベース思考が根付く土壌となります。

知識や情報不足

意外に思われるかもしれませんが、ゼロベース思考を妨げる原因として、知識や情報の不足も挙げられます。ゼロベース思考は「白紙から考える」と言われますが、これは「何も知らない状態で考える」という意味ではありません。むしろ逆で、多様で質の高い知識や情報という「絵の具」がなければ、白紙のキャンバスに豊かな絵を描くことはできないのです。

自分の専門分野や業界内の知識だけに閉じこもっていると、発想の幅はどうしても限られてしまいます。そもそも知らないことは、選択肢として思い浮かぶことすらないからです。

例えば、あるメーカーの企画担当者が、最新のAI技術や、他業界で成功しているサブスクリプションモデルの知識を持っていなければ、「AIを活用したパーソナライズ機能を持つ製品を、サブスクリプションで提供する」というような、既存の枠組みを超えるビジネスモデルを発想することは困難でしょう。

この課題に対処するためには、常に知的好奇心を持ち、自分の専門領域を超えて幅広く学習し続ける姿勢が求められます。

- 最新のテクノロジー動向(AI、IoT、ブロックチェーンなど)

- 国内外の社会情勢やライフスタイルの変化

- 異業種のビジネスモデルや成功事例

- 歴史、哲学、アートといったリベラルアーツ

これらの多様なインプットが、既存の知識と結びつくことで、これまでにない新しいアイデア(=発想のジャンプ)が生まれます。ゼロベース思考とは、空っぽの頭で考えることではなく、豊富な引き出しの中から、既存の制約にとらわれずに最適な組み合わせを見つけ出す知的作業であると理解することが重要です。

ゼロベース思考と関連する思考法との違い

ゼロベース思考の理解をさらに深めるために、混同されがちな他の思考法との違いを明確にしておきましょう。ここでは、クリティカルシンキング、ラテラルシンキング、デザイン思考との関係性を整理します。これらの思考法は対立するものではなく、それぞれに特徴があり、状況に応じて使い分けることで、より高い問題解決能力を発揮できます。

| 思考法 | 主な目的 | アプローチ | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ゼロベース思考 | 抜本的な改革、イノベーション創出 | 白紙の状態から理想を構想し、逆算する | 前提や制約をすべて取り払う。あるべき姿を描く創造的思考。 |

| クリティカルシンキング | 論理的な正しさの検証、意思決定の精度向上 | 前提を疑い、多角的に検討し、論理的に分析・評価する | 「本当にそうか?」と問い、思考の穴や矛盾を見つけ出す分析的・批判的思考。 |

| ラテラルシンキング | 斬新なアイデアの発想 | 前提を飛び越え、水平方向に発想を広げる | 常識の枠の外から、多様な視点で物事を見る水平的・拡散的思考。 |

| デザイン思考 | ユーザーの課題解決、イノベーション創出 | ユーザーへの共感を起点に、試行錯誤を繰り返す | 人間中心のアプローチ。プロトタイピングとテストを重視する実践的プロセス。 |

クリティカルシンキング(批判的思考)との違い

クリティカルシンキングは、物事を無批判に受け入れるのではなく、「それは本当に正しいのか?」「その根拠は何か?」「他に考えられる可能性はないか?」と問いを立て、客観的な事実やデータに基づいて論理的に深く考える思考法です。思考のプロセスにおける偏り(バイアス)や論理の飛躍を見抜き、より客観的で妥当な結論を導き出すことを目的とします。

ゼロベース思考との違い:

- 方向性: ゼロベース思考が「0から1を生み出す」創造的な思考であるのに対し、クリティカルシンキングは「すでにある1を100に磨き上げる、または0に戻す」分析的・評価的な思考です。ゼロベース思考が未来の理想を描くことに主眼を置くのに対し、クリティカルシンキングは現状の主張や情報の正しさを検証することに重点を置きます。

- 関係性: 両者は補完関係にあります。まずゼロベース思考で常識にとらわれない大胆な仮説やアイデアを生み出し、その後にクリティカルシンキングを用いて「そのアイデアは本当に実現可能なのか?」「論理的な矛盾はないか?」と厳しく検証する、という流れで活用することで、アイデアの質を大きく高めることができます。ゼロベース思考がアクセルなら、クリティカルシンキングはブレーキやハンドルの役割を果たします。

ラテラルシンキング(水平思考)との違い

ラテラルシンキングは、エドワード・デボノによって提唱された思考法で、問題に対して垂直に深く掘り下げるロジカルシンキング(論理的思考)とは対照的に、水平方向に視野を広げ、前提や常識の枠の外から解決策を見つけ出そうとする思考法です。物事を多角的・多面的に捉え、一見無関係に見える要素を結びつけて、斬新な発想を生み出すことを得意とします。

ゼロベース思考との違い:

- 焦点: ゼロベース思考は「既存の土台そのものを作り直す」という、ある意味で垂直的な深掘りを含む抜本的なアプローチです。一方、ラテラルシンキングは「そもそもその土台の上で考える必要があるのか?」と、問題の定義や前提そのものを飛び越えて、全く異なる視点を見つけ出すことに焦点を当てます。

- 親和性: 両者は非常に親和性が高い思考法です。ゼロベース思考の「前提を疑う」プロセスにおいて、ラテラルシンキングを用いることで、より効果的に思考の枠を外すことができます。「なぜ?(Why)」を繰り返すのがロジカルな深掘りだとすれば、「もし~だったら?(What if)」という問いで発想を飛ばすのがラテラルシンキングです。ゼロベース思考という大きな枠組みの中で、ラテラルシンキングがアイデアの発散を強力にサポートします。

デザイン思考との違い

デザイン思考は、デザイナーが製品やサービスをデザインする際の思考プロセスを、ビジネス上の問題解決に応用したものです。最大の特徴は、「人間中心(Human-Centered)」のアプローチにあり、常にユーザーへの深い共感から出発します。「共感→問題定義→創造→プロトタイプ→テスト」という5つのプロセスを繰り返し、ユーザー自身も気づいていない潜在的なニーズを発見し、解決策を創出することを目指します。

ゼロベース思考との違い:

- 起点: デザイン思考の起点は、常に「ユーザーへの共感」です。ユーザー観察やインタビューを通じて、彼らの課題を自分ごととして理解することからすべてが始まります。一方、ゼロベース思考の起点は、必ずしもユーザーに限定されません。技術的なブレークスルーや、社会全体の大きな変化、あるいはコスト構造の抜本的な見直しといった、より多様な問いからスタートすることができます。

- プロセス: デザイン思考は、具体的な5段階の「プロセス」として体系化されており、手を動かしながら試行錯誤すること(プロトタイピング)を非常に重視します。ゼロベース思考は、より広範な「思考のスタンス」や「心構え」であり、特定のプロセスに限定されません。

関係性: ゼロベース思考は、デザイン思考のプロセス、特に初期段階の「問題定義」や「創造」のフェーズで非常に有効なツールとなります。「ユーザーの課題を解決するために、既存の製品やサービスの形にとらわれずにゼロから考えよう」という場面で、ゼロベース思考が活かされます。デザイン思考という課題解決のフレームワークの中で、ゼロベース思考がエンジンの一つとして機能すると捉えることができます。

まとめ

本記事では、既存の枠組みを一度リセットし、白紙の状態から最適な答えを導き出す「ゼロベース思考」について、その本質からメリット、実践方法に至るまで多角的に解説してきました。

ゼロベース思考とは、慣習や前提に縛られず、「そもそもどうあるべきか?」という原点から物事を構想する思考法です。そのルーツは、前例にとらわれず毎期ゼロから予算の必要性を問う「ゼロベース予算」にあります。

VUCAと呼ばれる予測困難な時代において、過去の成功体験の延長線上にある思考法はもはや通用しません。業界の常識を覆すようなイノベーションを創出し、複雑な問題の根本原因を解決するためには、ゼロベース思考が不可欠なスキルとなっています。

この思考法を実践することで、以下のような多くのメリットが得られます。

- 既成概念にとらわれず、革新的なアイデアが生まれる

- 問題の表面ではなく、本質的な原因を発見できる

- 聖域なき見直しにより、無駄な業務やコストを削減できる

- 本質的な基準で判断するため、意思決定の質とスピードが向上する

一方で、結論までに時間がかかる、過去の知見を活かせないリスクがある、人間関係の摩擦を生む可能性があるといったデメリットも存在するため、その適用場面やコミュニケーションには注意が必要です。

ゼロベース思考は、ビジネスシーンでの新規事業企画や業務改革だけでなく、キャリアプランの見直しや日常生活の片付けといった身近な場面でも活用できます。

そして、この思考法は才能ではなく、トレーニングによって鍛えることができます。

- 目的・目標を明確に定義する

- 現状の常識や前提を疑う

- ゼロから情報を収集・分析する

- 理想の状態から逆算して解決策を考える

- 実行と改善を繰り返す

この5つのステップを意識し、「なぜを5回繰り返す」「他人の視点で考える」といった日々のトレーニングを重ねることで、あなたの思考はより柔軟でパワフルなものへと進化していくでしょう。

変化を恐れず、常に「当たり前」を疑い、ゼロから未来を描く。ゼロベース思考は、これからの不透明な時代を主体的に生き抜き、自分自身と組織をより良い方向へ導くための、最も強力な羅針盤となるはずです。まずは身の回りの小さな「当たり前」に、「そもそも、なぜ?」と問いかけることから始めてみませんか。