現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化と共に、かつてないスピードで変化し続けています。このような状況下で、企業やサービスが持続的に成長を遂げるためには、従来のマーケティング手法だけに頼るのではなく、より科学的で、迅速かつ効率的なアプローチが不可欠です。そこで今、大きな注目を集めているのが「グロースハック」という概念です。

この記事では、グロースハックの基本的な考え方から、その実践に不可欠な重要フレームワーク、具体的な進め方、そして成功に導くための手法やスキルまで、網羅的に解説します。グロースハックは、一部のスタートアップだけのものではありません。製品やサービスを成長させたいと願う、すべてのビジネスパーソンにとって必須の知識と言えるでしょう。この記事を通じて、あなたのビジネスを次のステージへと導くヒントを見つけてください。

目次

グロースハックとは

グロースハックは、単なるバズワードではなく、現代のビジネス、特にデジタルプロダクトやサービスを成長させるための体系的なアプローチです。この章では、グロースハックの定義、それを実践する「グロースハッカー」の役割、そして従来のマーケティングとの違いや、なぜ今これほどまでに注目されているのか、その理由を深掘りしていきます。

グロースハッカーとは

グロースハッカーとは、「製品やサービスの成長(グロース)を唯一の目標(北極星)として、あらゆる手段を駆使してそれを実現する専門家」です。彼らの最大の特徴は、伝統的なマーケティングの枠組みにとらわれず、データ分析、エンジニアリング、デザイン、心理学など、多様な領域の知識を横断的に活用して、創造的な解決策を見つけ出す点にあります。

グロースハッカーの思考の中心には、常に「データ」と「仮説検証」があります。彼らは直感や経験だけに頼るのではなく、ユーザーの行動データを徹底的に分析し、成長のボトルネックとなっている課題を特定します。そして、その課題を解決するための仮説を立て、A/Bテストなどの手法を用いて小さな実験(テスト)を高速で繰り返します。この「データ分析→仮説立案→実装→効果検証→学習」というサイクルを回し続けることで、最も効果の高い成長戦略を科学的に見つけ出すのです。

グロースハッカーに求められるマインドセットは、以下のようなものが挙げられます。

- 強い好奇心と探究心: 常に「なぜ?」を問い続け、ユーザー行動の裏にある本質的なニーズや課題を探求します。

- データドリブンな思考: すべての意思決定を客観的なデータに基づいて行います。

- クリエイティビティ: 既存の常識にとらわれず、新しいアイデアや手法を試すことを恐れません。

- スピード重視: 完璧な計画を立てるよりも、まずは最小限の形で実行し、市場からのフィードバックを素早く得ることを優先します。

- 失敗を恐れない姿勢: すべての実験が成功するわけではないことを理解し、失敗を次なる学びの機会として捉えます。

グロースハッカーは、特定の役職名というよりも、こうしたマインドセットとスキルセットを持った役割や機能そのものを指すことが多いです。企業の成長フェーズや組織構造によっては、専門のグロースチームが編成されることもあれば、プロダクトマネージャーやマーケターがグロースハッカーとしての役割を兼任することもあります。重要なのは、組織全体が「成長」という共通の目標に向かって、部門の垣根を越えて協力し、データに基づいた高速な改善サイクルを回す文化を醸成することです。

グロースハックとマーケティングの違い

グロースハックはマーケティングの一分野と見なされることもありますが、その目的、アプローチ、対象範囲において、従来のマーケティングとは明確な違いがあります。両者の違いを理解することは、グロースハックの本質を掴む上で非常に重要です。

| 比較項目 | 従来のマーケティング | グロースハック |

|---|---|---|

| 主な目的 | ブランド認知度の向上、リード獲得、販売促進 | 製品・サービス全体の持続的な成長(ユーザー数、エンゲージメント、収益など) |

| 対象範囲 | 主にファネルの初期段階(認知、興味、検討) | AARRRモデル全体(獲得、活性化、継続、紹介、収益) |

| アプローチ | 予算を投下したキャンペーン中心(広告、PRなど) | データ分析と高速な仮説検証サイクル(A/Bテストなど) |

| 重視する指標 | インプレッション数、クリック数、コンバージョン数 | OMTM(One Metric That Matters)、LTV、リテンション率、NPSなど |

| 必要なスキル | 広告運用、コンテンツ作成、市場調査、ブランディング | データ分析、プログラミング、UI/UXデザイン、マーケティングオートメーション |

| チーム構成 | マーケティング部門が独立して活動 | エンジニア、デザイナー、アナリスト、マーケターなどによるクロスファンクショナルチーム |

この表からも分かるように、最も大きな違いは「対象範囲」と「アプローチ」にあります。

従来のマーケティングが、主に広告やPR活動を通じて、いかに多くの潜在顧客にリーチし、製品やサービスの「入り口」に連れてくるか(ユーザー獲得)に重点を置いていたのに対し、グロースハックは製品・サービスのライフサイクル全体を対象とします。具体的には、後述するAARRRモデルで示されるように、ユーザーを獲得(Acquisition)した後、いかにサービスを使い始めてもらい(Activation)、継続的に利用してもらい(Retention)、友人に紹介してもらい(Referral)、そして最終的に収益に繋げるか(Revenue)という、ファネルの全段階における改善を追求します。

また、そのアプローチも大きく異なります。従来のマーケティングが、比較的大きな予算を投じてテレビCMや大規模なWeb広告キャンペーンといった施策を計画・実行するのに対し、グロースハックは、低予算でも実行可能な小さな施策を、データに基づいて高速で繰り返すことを得意とします。製品そのものに「口コミで広がる仕組み」や「継続利用したくなる仕掛け」を埋め込むなど、エンジニアリングやデザインの知識を駆使して、広告費に頼らない成長を目指すのが特徴です。

ただし、グロースハックが従来のマーケティングを完全に代替するものではない、という点も理解しておく必要があります。両者は対立する概念ではなく、むしろ補完し合う関係にあります。優れたブランド戦略やクリエイティブは、グロースハックの施策効果を最大化しますし、グロースハックによって得られたユーザー行動データは、より効果的なマーケティング戦略の立案に役立ちます。ビジネスの成長を最大化するためには、両者の強みを理解し、適切に組み合わせることが重要です。

グロースハックが注目される理由

グロースハックという概念が2010年頃に提唱されて以来、特にテクノロジー業界を中心に急速に広まり、今や多くの企業で採用されています。なぜ、これほどまでにグロースハックが注目されるのでしょうか。その背景には、いくつかの複合的な要因があります。

- デジタル化の進展とユーザー行動の変化:

インターネットとスマートフォンの普及により、消費者の情報収集や購買行動は劇的に変化しました。ユーザーは、いつでもどこでも、膨大な情報にアクセスし、製品やサービスを比較検討できます。このような環境では、企業からの一方的な情報発信(広告)だけでは、ユーザーの心を動かすことは難しくなっています。実際に製品やサービスを利用したユーザーの体験そのものや、SNSやレビューサイトでの口コミ(評判)が、成長を左右する極めて重要な要素となりました。グロースハックは、まさにこの「製品体験」と「口コミ」を科学的に改善・促進するアプローチであるため、時代のニーズに合致しているのです。 - データ計測・分析技術の進化:

Google Analyticsをはじめとする安価で高機能な分析ツールが登場したことで、企業はユーザーの行動を詳細にデータとして取得・分析できるようになりました。どのチャネルから来たユーザーが、サイト内でどのように行動し、どこで離脱しているのか。こうしたデータを分析することで、これまで勘や経験に頼らざるを得なかった意思決定を、客観的な根拠に基づいて行えるようになりました。グロースハックは、このデータ分析を核としており、テクノロジーの進化がその実践を強力に後押ししています。 - スタートアップ文化の浸透とリーンな思想:

限られたリソース(ヒト・モノ・カネ)で、既存の大企業に立ち向かわなければならないスタートアップにとって、多額の広告費を投じる伝統的なマーケティングは現実的ではありませんでした。彼らは、広告費をかけずとも製品そのものの力で成長する「プロダクトレッドグロース(Product-Led Growth)」という考え方を発展させてきました。グロースハックは、この思想を体現するものであり、最小限のコストで最大限の成果を出すことを目指す、効率的でアジャイルなアプローチが、多くのスタートアップに受け入れられました。そして、その成功事例が知られるにつれて、大企業でもその有効性が認識されるようになったのです。 - 市場競争の激化とLTV(顧客生涯価値)の重要性:

あらゆる市場で製品やサービスが飽和し、新規顧客の獲得コスト(CAC: Customer Acquisition Cost)は年々高騰しています。このような状況では、新規顧客を獲得し続けるだけでは、ビジネスは立ち行かなくなります。そこで重要になるのが、一度獲得した顧客に、いかに長く、より多くのお金を払ってもらうかというLTV(Life Time Value: 顧客生涯価値)の視点です。グロースハックは、ユーザーの継続利用(Retention)や収益化(Revenue)の改善に重点を置いており、LTVの最大化に直接的に貢献するため、持続的な事業成長を目指す上で不可欠な考え方となっています。

これらの理由から、グロースハックは単なる一過性のトレンドではなく、デジタル時代におけるビジネス成長の普遍的な方法論として、その重要性を増しているのです。

グロースハックの重要フレームワーク4選

グロースハックを実践する上で、闇雲に施策を打っても成果は出ません。体系的な思考を助け、チーム全体で共通認識を持つための「フレームワーク」を活用することが極めて重要です。ここでは、数あるフレームワークの中でも特に重要とされる4つを厳選して解説します。

① AARRRモデル

AARRR(アー)モデルは、グロースハックの父とも呼ばれるデイブ・マクルーア氏によって提唱された、ユーザーの行動段階を5つのフェーズに分類し、各段階での課題を可視化するための最も基本的なフレームワークです。海賊の叫び声(Arrr!)に似ていることから「海賊指標(Pirate Metrics)」とも呼ばれます。このモデルを使うことで、自社サービスのどこに成長のボトルネックがあるのかを特定し、優先的に取り組むべき施策を検討できます。

Acquisition(ユーザー獲得)

Acquisitionは、ユーザーがあなたの製品やサービスをどのように見つけ、最初の接点を持つかというフェーズです。いわば、サービスの「入り口」にあたります。どんなに優れた製品でも、まず知ってもらわなければ何も始まりません。

- 目的: ターゲットとなるユーザーを、自社のWebサイトやアプリストアのページへ効率的に誘導すること。

- 主なチャネル:

- オーガニック検索 (SEO): 検索エンジンで上位表示されるための施策。

- 有料検索 (SEM): リスティング広告など。

- SNS: Facebook, X (旧Twitter), Instagram, TikTokなどでの情報発信や広告。

- コンテンツマーケティング: ブログ記事、動画、ホワイトペーパーなど、価値あるコンテンツによる集客。

- PR・メディア掲載: プレスリリースやメディアへのアプローチ。

- リファラル: 既存ユーザーからの紹介。

- 見るべき指標 (KPI):

- Webサイトへのセッション数、ユニークユーザー数

- 各チャネルからの流入数、コンバージョン率

- 新規ユーザー獲得単価 (CPA: Cost Per Acquisition)

よくある課題と施策例:

- 課題: サイトへのアクセス数が少ない。

- 施策例: 特定のキーワードでSEO対策を強化する。ターゲット層が集まるSNSで広告を配信する。業界のインフルエンサーに製品レビューを依頼する。

Activation(利用開始)

Activationは、獲得したユーザーが、製品やサービスの「価値」を初めて体験するフェーズです。「Aha! Moment(アハ・モーメント)」とも呼ばれる、ユーザーが「このサービスは素晴らしい!」と感じる瞬間をいかに提供できるかが鍵となります。単に会員登録をしてもらうだけでなく、実際に主要な機能を使ってもらい、その良さを実感してもらうことが目的です。

- 目的: 新規ユーザーに、製品の核となる価値を体験させ、アクティブユーザーへと転換させること。

- 見るべき指標 (KPI):

- 会員登録率

- オンボーディング(初期チュートリアルなど)の完了率

- 特定機能の利用率(例:SNSなら「最初の投稿」、SaaSなら「最初のプロジェクト作成」など)

- 初回訪問時の離脱率、滞在時間

よくある課題と施策例:

- 課題: 会員登録はされるが、その後まったく使われない。

- 施策例: 登録フローを簡素化する(ソーシャルログインの導入など)。ユーザーが最初に何をすべきかを示す、インタラクティブなチュートリアルを実装する。ウェルカムメールで、サービスの基本的な使い方や活用事例を送る。

Retention(継続利用)

Retentionは、一度価値を体験したユーザーが、その後も繰り返しサービスを使い続けてくれるかというフェーズです。多くのサービスにとって、成長の最も重要なエンジンとなります。新規ユーザーを獲得し続けるよりも、既存ユーザーを維持する方がコストははるかに低いと言われています。

- 目的: ユーザーに製品・サービスを習慣的に利用してもらい、離脱(チャーン)を防ぐこと。

- 見るべき指標 (KPI):

- リテンション率(継続率)

- チャーンレート(解約率・離脱率)

- DAU/MAU比率(アクティブユーザーの利用頻度)

- 製品・サービスの利用頻度

よくある課題と施策例:

- 課題: ユーザーが一度は使うものの、すぐに離れてしまう。

- 施策例: 新機能の追加や既存機能の改善を定期的に行う。プッシュ通知やメールマガジンで、ユーザーにとって有益な情報や再訪を促すきっかけを送る。ユーザーの利用状況に応じたパーソナライズされたコンテンツを表示する。

Referral(紹介)

Referralは、満足度の高いユーザーが、自発的に友人や知人にそのサービスを推薦してくれるかというフェーズです。バイラルマーケティングや口コミとも呼ばれ、広告費をかけずに爆発的なユーザー成長を生み出す可能性があります。

- 目的: ユーザー自身がサービスの推奨者(アンバサダー)となり、新たなユーザーを連れてくる仕組みを作ること。

- 見るべき指標 (KPI):

- 紹介数、被紹介者の登録率

- バイラリティ係数(Kファクター):1人のユーザーが平均何人の新規ユーザーを連れてくるかを示す指標。

- NPS(ネット・プロモーター・スコア)

よくある課題と施策例:

- 課題: サービスには満足しているようだが、口コミが広がらない。

- 施策例: 「友達紹介プログラム」を導入し、紹介者と被紹介者の両方にインセンティブ(割引、ポイントなど)を提供する。SNSでのシェアボタンを目立つ位置に配置し、シェアしやすい文言をデフォルトで設定する。

Revenue(収益化)

Revenueは、ユーザーの利用が最終的にどのように事業の収益に結びつくかというフェーズです。無料サービスであっても、広告収益やデータ活用など、何らかの形で収益化のモデルが存在します。

- 目的: ユーザーベースから効率的に収益を上げ、事業を黒字化・成長させること。

- 見るべき指標 (KPI):

- 顧客生涯価値 (LTV: Life Time Value)

- 顧客獲得コスト (CAC: Customer Acquisition Cost)

- ARPU (Average Revenue Per User): ユーザー1人あたりの平均収益

- 有料プランへの転換率 (コンバージョンレート)

よくある課題と施策例:

- 課題: ユーザー数は多いが、なかなか収益に繋がらない。

- 施策例: 料金プランの見直し(松竹梅プランの導入など)。無料プランの機能制限を調整し、有料プランへのアップグレードを促す。購入手続きのステップを簡素化し、カゴ落ちを防ぐ。

AARRRモデルは、自社のビジネスがどの段階で問題を抱えているのかを明確にするための診断ツールとして非常に強力です。まずはこのフレームワークに沿って自社の現状を分析することから、グロースハックは始まります。

② グロース・ピラミッド

グロース・ピラミッドは、グロースハックの権威であるショーン・エリス氏が提唱したフレームワークです。持続的な成長を実現するためには、適切な順序で施策に取り組む必要があることを示しています。ピラミッドの土台がしっかりしていなければ、その上に何を積み上げても崩れてしまうという考え方です。

ピラミッドは、下から順に3つの階層で構成されています。

- プロダクトマーケットフィット (PMF): ピラミッドの最も重要な土台となる部分です。PMFとは、「自分たちの製品が、適切な市場(マーケット)において、顧客を満足させるだけの価値を提供できている状態」を指します。簡単に言えば、「ユーザーが熱狂するほど欲しがる製品を作れているか」ということです。このPMFを達成する前に、広告を大量に投下したり、バイラル施策に注力したりしても、穴の空いたバケツに水を注ぐようなもので、ユーザーはすぐに離れてしまいます。PMFを達成しているかどうかは、「この製品が使えなくなったら、あなたはどう感じますか?」という質問をし、「非常に残念」と答えるユーザーが40%以上いるかどうか、といった指標で測ることができます。

- グロースへの移行 (Transition to Growth): PMFがある程度達成できたら、次はその価値をより多くの人に、より効率的に届けるための準備段階に入ります。この階層では、AARRRモデルで言うところのActivation(活性化)やRetention(継続)を最適化し、ユーザーがスムーズに価値を体験し、定着する仕組みを磨き込みます。SEOの基礎を固めたり、オンボーディングを改善したり、口コミを発生させやすくするための機能を追加したりといった施策が中心となります。

- グロース (Growth): ピラミッドの最上層です。しっかりとしたPMFという土台と、最適化されたファネル(グロースへの移行)が整って初めて、本格的な成長施策、つまりユーザー獲得(Acquisition)やバイラル(Referral)をスケールさせるフェーズに入ります。広告予算を増やしたり、大規模なPRキャンペーンを展開したり、新たなチャネルを開拓したりといった、成長を加速させるための施策を積極的に実行します。

グロース・ピラミッドが教えてくれる最も重要な教訓は、「焦ってグロースを求めるな」ということです。まずはプロダクトそのものを磨き込み、顧客に熱烈に愛される状態(PMF)を作り上げること。それこそが、持続的な成長を実現するための唯一の道筋なのです。

③ リーン・アナリティクス

リーン・アナリティクスは、書籍『リーン・アナリティクス』で提唱された、データ分析に基づく意思決定のためのフレームワークです。「構築(Build)→計測(Measure)→学習(Learn)」というフィードバックループを高速で回すリーンスタートアップの考え方を、データ分析に応用したものです。

このフレームワークの核心は、「OMTM (One Metric That Matters) – 今、最も重要な唯一の指標」という考え方にあります。ビジネスの成長段階やビジネスモデルによって、追うべき指標は異なります。たくさんの指標を同時に追いかけると、何が本当に重要なのかを見失ってしまいます。そこで、今の自社にとって最も重要な指標を一つだけ定め、チーム全員がその指標を改善することに集中するのです。

例えば、以下のようにビジネスモデルによってOMTMは変わります。

- ECサイト: 購入者数、平均注文額、LTVなど。

- SaaS: 有料顧客数、チャーンレート、MRR(月次経常収益)など。

- メディアサイト: ページビュー数、エンゲージメント(滞在時間、シェア数)、広告収益など。

- SNS: DAU(デイリーアクティブユーザー数)、投稿数、エンゲージメント率など。

リーン・アナリティクスでは、まず自社のビジネスモデルと現在の成長ステージを定義し、それに基づいてOMTMを設定します。そして、そのOMTMを改善するための仮説を立て、施策を実行し、結果をデータで計測します。その結果から学んだことを元に、次の仮説を立てる…このサイクルを繰り返すことで、無駄な開発や施策を減らし、事業成長に直結する活動にリソースを集中させることができます。データという羅針盤を手に、事業という船を正しい方向へ導くための航海術、それがリーン・アナリティクスです。

④ NPS(ネット・プロモーター・スコア)

NPS(Net Promoter Score)は、顧客ロイヤルティ、つまり顧客が企業や製品、サービスに対して抱いている愛着や信頼の度合いを測るための指標です。2003年にフレッド・ライクヘルド氏によって提唱されて以来、世界中の多くの企業で導入されています。

NPSは、非常にシンプルな質問によって測定されます。

「あなたは、この(製品・サービス・企業)を、友人や同僚に薦める可能性はどのくらいありますか?」

この質問に対し、0(全く思わない)から10(非常にそう思う)の11段階で評価してもらいます。

そして、回答者を以下の3つのカテゴリーに分類します。

- 推奨者 (Promoters): 9〜10点を付けた顧客。ロイヤルティが非常に高く、自社の製品を積極的に他者に薦めてくれるファン層。

- 中立者 (Passives): 7〜8点を付けた顧客。満足はしているが、特に熱意はなく、競合製品に乗り換える可能性もある層。

- 批判者 (Detractors): 0〜6点を付けた顧客。不満を抱えており、悪評を広める可能性のある危険な層。

NPSのスコアは、以下の式で算出されます。

NPS = 推奨者の割合 (%) – 批判者の割合 (%)

スコアは-100から+100の範囲で示されます。

グロースハックにおいてNPSが重要なのは、AARRRモデルのRetention(継続)やReferral(紹介)と密接に関連しているからです。NPSが高いということは、顧客満足度が高く、チャーンレートが低くなる傾向があります。また、推奨者が多ければ多いほど、自然な口コミ(Referral)が生まれやすく、広告費に頼らないオーガニックな成長が期待できます。

さらに、NPSの価値は単にスコアを出すだけではありません。点数を付けてもらった後に、「そのスコアを付けた主な理由は何ですか?」という自由記述の質問を設けることが極めて重要です。この定性的なフィードバックにこそ、製品を改善し、顧客体験を向上させるための具体的なヒントが詰まっています。批判者がなぜ不満を持っているのか、推奨者がどこに価値を感じているのかを分析することで、次に取り組むべき施策の優先順位を判断できるのです。NPSは、顧客の声を成長のエンジンに変えるための強力なツールと言えるでしょう。

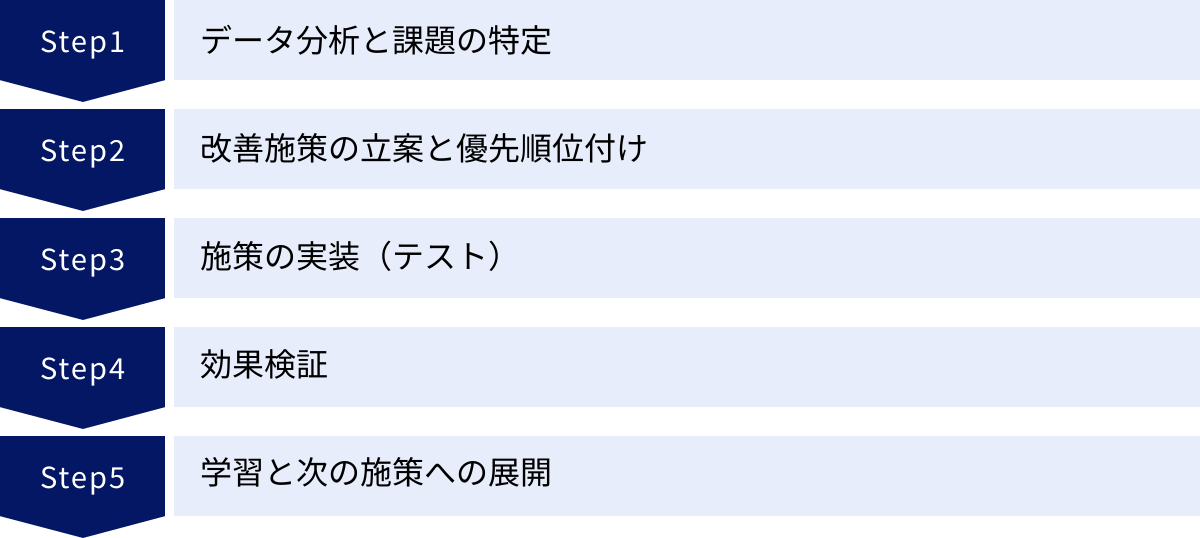

グロースハックの進め方5ステップ

グロースハックは、思いつきのアイデアを試すことではありません。科学的なアプローチに基づき、体系立てて進めることが成功の鍵です。ここでは、グロースハックを実践するための基本的なプロセスを5つのステップに分けて解説します。このプロセスは「グロースプロセス」や「IDEAサイクル(Identify, Design, Execute, Analyze)」とも呼ばれ、継続的に回していくことで、持続的な成長を実現します。

① データ分析と課題の特定

すべてのグロースハック活動は、現状を正しく理解することから始まります。主観や思い込みを排除し、客観的なデータに基づいて、製品やサービスのどこに成長を阻害している要因(ボトルネック)があるのかを特定します。

このステップで重要になるのが、前章で解説したAARRRモデルのようなフレームワークです。

- ファネル全体の数値を可視化する:

まず、Google Analyticsなどのツールを使い、Acquisition(獲得)からRevenue(収益化)までの各段階で、どれくらいのユーザーが次の段階に進み、どれくらいが離脱しているのかを数値で把握します。例えば、「月間10,000人がサイトを訪問(Acquisition)し、そのうち1,000人が会員登録(Activation)するが、翌月も利用しているのは100人(Retention)だけ」といった具体的な数値です。 - ボトルネックを特定する:

可視化したファネルを見て、ユーザー数が最も大きく減少している箇所が、最優先で取り組むべきボトルネックです。上記の例では、ActivationからRetentionへの移行率が10%と極端に低いため、ここが大きな課題であると推測できます。「なぜユーザーは継続利用してくれないのか?」という問いが、次のステップへの出発点となります。 - 定性データで「なぜ」を深掘りする:

定量データ(数値)だけでは、ユーザーが離脱する「理由」までは分かりません。そこで、ユーザーアンケート、インタビュー、NPSの自由記述コメント、ヒートマップ分析(ユーザーがどこをクリックし、どこまでスクロールしたかを見る)などの定性データを活用し、「なぜ」を深掘りします。例えば、「使い方が分かりにくい」「求めていた機能がない」「読み込みが遅い」といった具体的な原因が見えてくるかもしれません。

このステップのゴールは、「データという根拠に基づいた、解決すべき最も重要な課題」を一つ見つけ出すことです。多くの課題が同時に見つかることもありますが、一度にすべてを解決しようとせず、最もインパクトの大きい課題に集中することが重要です。

② 改善施策の立案と優先順位付け

課題が特定できたら、次はその課題を解決するための具体的な施策(アイデア)を考案します。ここでは、「もし◯◯をすれば、△△という指標が□□%改善されるはずだ」という形式の「仮説」を立てることが重要です。

例えば、「ユーザーが継続利用しないのは、サービスの価値を実感する前に離脱しているからだ」という課題に対し、「もし登録直後のオンボーディング(チュートリアル)を改善すれば、主要機能の利用率が上がり、翌月のリテンション率が5%改善されるはずだ」といった仮説を立てます。

ブレインストーミングなどを通じて、チームで多くのアイデアを出し合いますが、リソースは限られているため、すべてのアイデアを同時に実行することはできません。そこで、どの施策から手をつけるべきか、客観的な基準で優先順位付けを行う必要があります。

ここでよく使われるのが「ICEスコア」や「RICEスコア」といったフレームワークです。

| フレームワーク | 評価項目 |

|---|---|

| ICEスコア | Impact (影響): その施策が成功した場合、目標とする指標にどれくらいのインパクトがあるか。 Confidence (自信): その施策が成功するという確信度はどれくらいか。(過去のデータや類似事例に基づく) Ease (容易さ): その施策を実装するのに、どれくらいの工数(時間・コスト)がかかるか。 |

| RICEスコア | Reach (リーチ): その施策が影響を与えるユーザーはどれくらいの数か。 Impact (影響): ユーザー1人あたりに与えるインパクトはどれくらいか。 Confidence (自信): 成功に対する確信度はどれくらいか。 Ease (容易さ): 実装にかかる工数はどれくらいか。(分母として計算) |

これらの項目をそれぞれ点数化し、スコアの高い施策から優先的に実行していきます。これにより、「簡単ですぐできるが効果は薄い施策」や「効果は絶大だが実現が非常に困難な施策」に惑わされることなく、最も投資対効果の高い施策を選択できるようになります。

③ 施策の実装(テスト)

優先順位が決まったら、いよいよ施策を実装します。ここで重要なのは、「完璧な機能を時間をかけて作る」のではなく、「仮説を検証するために必要最小限のものを、素早く作る」という考え方です。これはMVP(Minimum Viable Product)の思想にも通じます。

グロースハックにおける実装は、多くの場合「テスト」という形で行われます。最も代表的な手法がA/Bテストです。

A/Bテストとは、例えばWebページの一部(ボタンの色、テキスト、画像など)だけが異なる2つのバージョン(AパターンとBパターン)を用意し、ユーザーをランダムに振り分けてどちらかを表示させ、どちらのパターンがより高い成果(コンバージョン率など)を出すかを比較検証する手法です。

A/Bテストを行う際の注意点:

- 一度に変える要素は一つだけにする: 複数の要素を同時に変えてしまうと、どの変更が結果に影響したのかが分からなくなります。

- 十分なサンプルサイズと期間を確保する: 少数のデータだけで判断すると、偶然の結果に左右されてしまいます。統計的に有意な差が出るまで、テストを継続する必要があります。

- 明確な仮説を持つ: 「なんとなくBパターンの方が良さそう」ではなく、「ボタンの色を赤から緑に変えることで、安心感を与え、クリック率が上がるはずだ」という明確な仮説を持ってテストに臨むことが重要です。

実装はエンジニアやデザイナーの協力が不可欠です。グロースハッカーは、施策の意図や仮説を彼らに正確に伝え、円滑なコミュニケーションを取りながら、迅速なテスト環境の構築を進める必要があります。

④ 効果検証

テスト期間が終了したら、その結果をデータに基づいて厳密に評価します。ここで重要なのは、施策の成否を客観的に判断することです。

- データの収集と分析:

A/Bテストツールやアクセス解析ツールを使い、事前に設定したKPI(例:クリック率、コンバージョン率)が、AパターンとBパターンでどのように変化したかを確認します。 - 統計的有意性の確認:

「Bパターンの方がコンバージョン率が1%高かった」という結果が出ても、それが偶然の誤差の範囲内なのか、それとも意味のある差(有意差)なのかを判断する必要があります。統計的な検定手法を用いて、その結果が信頼に足るものであるかを確認します。多くのA/Bテストツールには、この有意性を自動で計算してくれる機能が備わっています。 - 仮説の評価:

得られた結果が、ステップ②で立てた仮説を支持するものだったか、それとも否定するものだったかを評価します。- 仮説が正しかった場合(成功): なぜ成功したのか、その要因を分析します。この学びは、将来の類似施策に応用できます。成功したパターン(例:Bパターン)を、すべてのユーザーに適用(本番実装)することを検討します。

- 仮説が間違っていた場合(失敗): なぜ失敗したのか、その原因を考察します。「失敗」は悪いことではありません。むしろ、「このアプローチは効果がない」という貴重な学びを得られたと捉えるべきです。この学びが、次のより精度の高い仮説立案に繋がります。

効果検証は、次のアクションを決めるための最も重要なインプットとなります。感情や期待を交えず、データが示す事実を冷静に受け止める姿勢が求められます。

⑤ 学習と次の施策への展開

最後のステップは、効果検証から得られた「学び(Learning)」を整理し、チーム全体で共有し、次のアクションに繋げることです。このステップを疎かにすると、個々の施策が点となり、組織としての知見が蓄積されません。

- 学びのドキュメント化:

どのような課題意識から、どんな仮説を立て、どのようなテストを行い、結果どうだったのか、そしてそこから何が学べたのか、という一連の流れを記録に残します。この「実験ログ」が、組織の貴重な財産となります。成功事例だけでなく、失敗事例こそが重要な学びの宝庫です。 - 成功施策の展開:

テストで明確に良い結果が出た施策は、一部のユーザーだけでなく、全ユーザーを対象に本格的に展開します。また、類似の課題を持つ他のページや機能にも、その成功パターンを応用できないかを検討します。 - 新たなサイクルの開始:

今回の実験結果から得られた新たな発見や疑問点を元に、再びステップ①に戻り、次の課題特定と仮説立案を行います。例えば、「ボタンの色を変えても効果はなかったが、ユーザーインタビューで『ボタンの場所が分かりにくい』という声があった。次はボタンの配置を変えるテストをしてみよう」といった具合です。

このように、「データ分析→仮説立案→実装→効果検証→学習」というサイクルを、途切れることなく高速で回し続けること。それこそが、グロースハックの本質であり、製品・サービスを継続的に成長させる唯一の方法なのです。

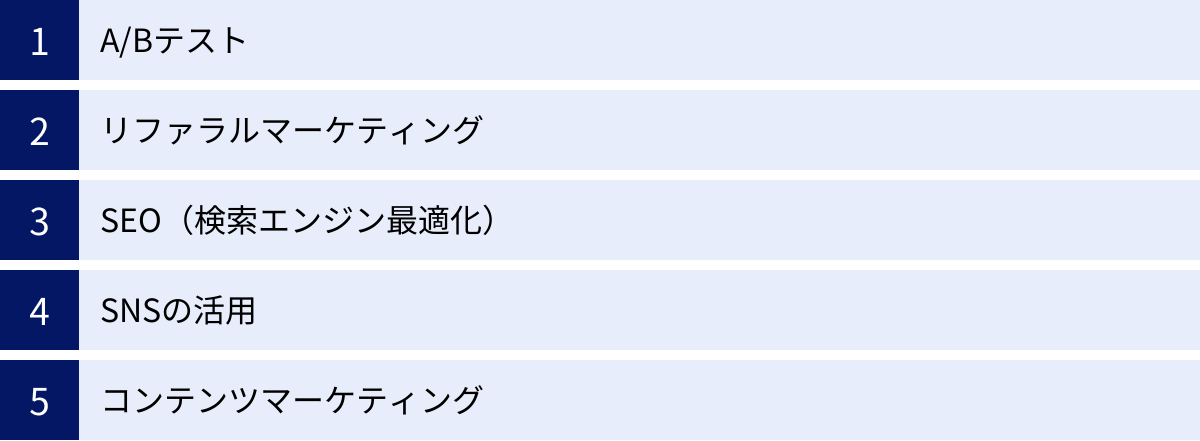

グロースハックの具体的な手法

グロースハックは特定の一つの魔法のテクニックではありません。AARRRモデルの各段階において、目標を達成するために用いられる様々な手法の総称です。ここでは、グロースハックで頻繁に活用される代表的な手法を、架空の具体例を交えながら解説します。

A/Bテスト

A/Bテストは、グロースハックにおいて最も基本的かつ強力な手法の一つです。WebサイトやアプリのUI/UXを改善し、コンバージョン率を最大化するために用いられます。2つのパターン(AとB)を比較し、どちらがより良い成果を生むかを科学的に検証することで、データに基づいた意思決定を可能にします。

- 目的: Webサイトの登録率、購入率、クリック率などの重要指標(KPI)を改善する。

- テスト対象の例:

- CTA(Call to Action)ボタン: テキスト(例:「無料で試す」vs「今すぐ始める」)、色、サイズ、形、配置場所

- キャッチコピー: メインの見出し、説明文

- 画像・動画: メインビジュアル、商品写真

- フォーム: 入力項目の数、ラベルの表現、レイアウト

- レイアウト: コンテンツの配置順序、カラム数

- 架空の具体例(ECサイト):

あるアパレルECサイトでは、商品詳細ページからのカート追加率が伸び悩んでいました。グロースチームは「『カートに入れる』というボタンの文言が事務的で、購入へのワクワク感を削いでいるのではないか」という仮説を立てました。そこで、以下のA/Bテストを実施しました。- Aパターン(オリジナル): 「カートに入れる」

- Bパターン(テスト案): 「この服で、新しい私になる」

結果、Bパターンの感情に訴えかけるコピーの方が、Aパターンに比べてカート追加率が15%向上しました。この結果から、ユーザーは単なる機能的な文言よりも、購入後の体験を想起させるようなコピーに心を動かされるという学びを得て、他の商品ページのボタンにも応用していきました。

リファラルマーケティング

リファラルマーケティングは、既存の顧客に自社の製品やサービスを友人や知人に紹介してもらうことで、新規顧客を獲得する手法です。いわゆる「口コミ」を意図的に、かつ仕組みとして誘発することを狙います。第三者からの推奨は広告よりも信頼性が高く、低コストで質の高い顧客を獲得できる可能性があります。

- 目的: 広告費に頼らず、バイラルループ(口コミによる拡散の連鎖)を発生させてユーザーベースを拡大する。

- 成功の鍵:

- インセンティブ設計: 紹介者と被紹介者(新しく登録する人)の両方にメリットがあるように設計する(Win-Winの関係)。

- 紹介のしやすさ: 紹介用のリンクやコードを簡単に発行・共有できる仕組みを提供する。

- タイミング: ユーザーがサービスの価値を最も実感した直後(例:購入完了後、目標達成後)に紹介を促す。

- 架空の具体例(オンラインストレージサービス):

あるオンラインストレージサービスは、ユーザー数の伸びを加速させるためにリファラルプログラムを導入しました。その仕組みは以下の通りです。- 紹介者へのインセンティブ: 友人を1人紹介するごとに、ストレージ容量を500MB追加。

- 被紹介者へのインセンティブ: 紹介リンク経由で登録すると、通常よりも500MB多い容量でスタートできる。

この「両方にメリットがある」仕組みが功を奏し、ユーザーは積極的に友人を招待するようになりました。結果として、広告費をほとんどかけずにユーザー数が指数関数的に増加。このサービスの成長の大きな原動力となりました。

SEO(検索エンジン最適化)

SEO(Search Engine Optimization)は、Googleなどの検索エンジンで自社のWebサイトが上位に表示されるように最適化を行い、オーガニック(自然)検索からの流入を増やす手法です。グロースハックの文脈では、AARRRモデルの「Acquisition(獲得)」において非常に重要な役割を果たします。

- 目的: 検索エンジン経由での継続的かつ安定的なユーザー獲得チャネルを構築する。

- 主な施策:

- コンテンツSEO: ユーザーの検索意図に合致した、高品質で価値のあるコンテンツ(ブログ記事など)を作成・公開する。

- テクニカルSEO: サイトの表示速度改善、モバイルフレンドリー対応、構造化データの実装など、検索エンジンがサイトを理解しやすくするための技術的な最適化。

- 内部リンク最適化: サイト内の関連ページをリンクで繋ぎ、ユーザーの回遊性を高めると共に、重要なページの評価を高める。

- 架空の具体例(BtoB向けプロジェクト管理ツール):

あるプロジェクト管理ツールを提供するSaaS企業は、より多くの潜在顧客を獲得するため、コンテンツSEOに注力しました。彼らは単に「プロジェクト管理 ツール」といったビッグキーワードを狙うのではなく、「テレワーク チーム タスク管理 方法」「ガントチャート エクセル 限界」といった、より具体的で課題解決に直結するロングテールキーワードに焦点を当てました。これらのキーワードで検索するユーザーの悩みに寄り添う、詳細で実践的な解説記事を多数作成。結果、専門的な情報を求める質の高いリード(見込み客)を安定的に獲得できるようになり、無料トライアルへの登録率が大幅に向上しました。

SNSの活用

SNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)は、情報の拡散力が高く、ユーザーとの双方向のコミュニケーションが可能なため、グロースハックの強力な武器となります。単なる情報発信の場としてだけでなく、ユーザー参加型の企画やバイラルコンテンツを通じて、認知度とエンゲージメントを一気に高めることができます。

- 目的: ブランドの認知度向上、ユーザーとの関係構築、バイラルによる新規ユーザー獲得。

- 主な活用法:

- バイラルコンテンツの企画: 思わずシェアしたくなるような面白い、役立つ、感動するコンテンツ(画像、動画、診断テストなど)を作成する。

- ハッシュタグキャンペーン: 特定のハッシュタグを付けて投稿してもらうことで、UGC(User Generated Content: ユーザー生成コンテンツ)を促進し、拡散を狙う。

- コミュニティ形成: FacebookグループやSlackなどで、ユーザー同士が交流できる場を提供し、ファン化を促進する。

- 架空の具体例(レシピ動画アプリ):

あるレシピ動画アプリは、リリース初期のユーザー獲得に苦戦していました。そこで、Instagramを活用したハッシュタグキャンペーンを実施。「#我が家の神レシピ」というハッシュタグを付けて、自慢の手料理の写真を投稿すると、抽選で豪華な調理器具が当たるという企画です。このキャンペーンは、「自分の料理を誰かに見てほしい」というユーザー心理を巧みに突き、多くのUGC投稿を生み出しました。結果、アプリの存在がターゲット層に一気に広まり、ダウンロード数が急増。ユーザーを巻き込むことで、広告では成し得ない爆発的な認知拡大に成功しました。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングは、ターゲット顧客にとって価値のある、有益なコンテンツを継続的に提供することで、顧客を惹きつけ、信頼関係を構築し、最終的にファンとしてロイヤルカスタマーになってもらうことを目指す手法です。売り込み感を出すのではなく、あくまで「価値の提供」から入るのが特徴です。

- 目的: 見込み客の育成(リードナーチャリング)、専門家としての権威性構築、顧客ロイヤルティの向上。

- コンテンツの種類:

- ブログ記事、オウンドメディア

- ホワイトペーパー、eBook

- 導入事例、調査レポート

- ウェビナー(オンラインセミナー)、動画コンテンツ

- 架空の具体例(会計ソフトを提供する企業):

ある中小企業向けの会計ソフトを提供する企業は、オウンドメディアを立ち上げ、「コンテンツマーケティング」を本格的に開始しました。彼らが提供したのは、ソフトの機能紹介ではなく、「フリーランスのための確定申告完全ガイド」「知らないと損する節税対策30選」「インボイス制度の基礎知識」といった、ターゲット顧客が本当に知りたい、専門的で実践的な情報でした。これらのコンテンツを通じて、企業は「会計の専門家」としての信頼を獲得。すぐにソフトを導入する意向がない潜在顧客とも長期的な関係を築き、必要になったタイミングで自社製品を選んでもらえるという、未来の売上に繋がる強力な資産を構築することに成功しました。

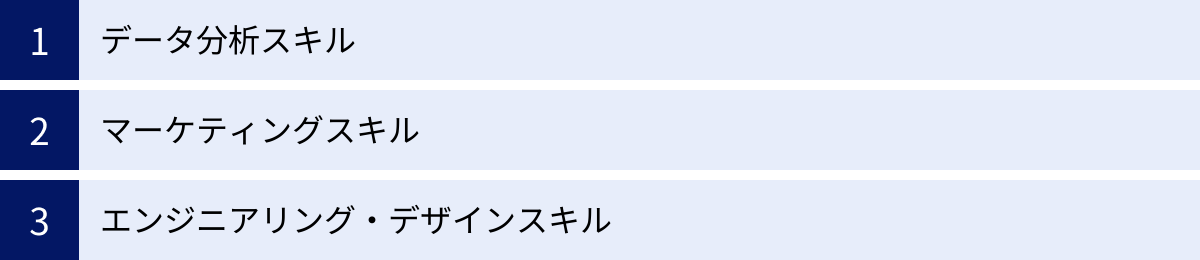

グロースハッカーに求められる3つのスキル

グロースハッカーは、特定の専門領域に特化する「I字型人材」ではなく、複数の領域にまたがる知識とスキルを持つ「T字型人材」であると言われます。幅広い知識(Tの横棒)を持ちつつ、その中でも特に深い専門性(Tの縦棒)を持つ人材が理想とされます。ここでは、グロースハッカーに不可欠とされる3つのコアスキルについて解説します。

① データ分析スキル

グロースハックはデータドリブンなアプローチが基本です。したがって、データを収集し、それを読み解き、意味のある洞察(インサイト)を引き出す能力は、グロースハッカーにとって最も重要なスキルと言えます。直感や経験則だけでなく、客観的な事実に基づいて仮説を立て、施策の効果を測定するために、データ分析スキルは不可欠です。

- 必要な知識・スキル:

- アクセス解析ツールの習熟: Google Analytics 4 (GA4) などのツールを使いこなし、ユーザーの流入元、行動フロー、コンバージョンなどを分析する能力。

- SQL (Structured Query Language): データベースから直接データを抽出・集計するための言語。より自由で深い分析を行うために必須となることが多いスキルです。特定のセグメントのユーザー行動を抽出したり、複数のテーブルを結合して分析したりできます。

- 統計学の基礎知識: A/Bテストの結果を正しく評価するための統計的有意性の概念や、相関と因果の違いなどを理解していること。データから誤った結論を導き出さないために重要です。

- データ可視化: 分析結果を、グラフやダッシュボードなどを用いて、専門家でない人にも分かりやすく伝える能力。TableauやLooker StudioといったBIツールのスキルも含まれます。

- プログラミング言語(尚可): PythonやRといった言語を使えると、より高度な統計分析や機械学習モデルの構築など、分析の幅が大きく広がります。

このスキルの重要性:

データ分析スキルがなければ、そもそもどこに課題があるのかを発見できません。ファネルのどこにボトルネックがあるのか、どのユーザーセグメントが最も価値が高いのか、といった問いに答えることができず、グロースハックのサイクルを回し始めることすら困難になります。データは、成長への道筋を示す羅針盤であり、それを読み解く能力こそが、グロースハッカーの第一の武器です。

② マーケティングスキル

グロースハックは従来のマーケティングとは異なると述べましたが、マーケティングの知識が不要なわけでは決してありません。むしろ、顧客を深く理解し、その心に響くメッセージを届け、行動を促すというマーケティングの本質的なスキルは、グロースハックのあらゆる場面で活かされます。

- 必要な知識・スキル:

- 顧客心理・行動経済学の理解: 人はどのような時に「欲しい」と感じ、どのような情報に惹かれ、どのように意思決定するのか。こうした人間心理への深い洞察は、効果的なコピーライティングやUIデザインの土台となります。

- コピーライティング: ユーザーの注意を引き、クリックや登録、購入といった行動を促す、魅力的で説得力のある文章を書く能力。A/Bテストで試すキャッチコピーやボタンの文言を考える際に直接的に役立ちます。

- チャネルごとの特性理解: SEO、SNS、メールマーケティング、コンテンツマーケティングなど、各チャネルの特性や「お作法」を理解し、それぞれに最適化された施策を立案・実行する能力。

- ファネルマーケティング: AARRRモデルに代表されるような、顧客のステージに合わせたコミュニケーションを設計し、見込み客を徐々に育成していく考え方。

- ブランディングの基礎知識: 短期的なグロースだけでなく、長期的に顧客に愛されるブランドを構築する視点も、持続的な成長には欠かせません。

このスキルの重要性:

どれだけ高度なデータ分析や技術力があっても、それが「誰に」「何を」「どのように」伝えるかというマーケティング視点を欠いていれば、施策はユーザーに響きません。データから見つけ出した課題に対して、「どうすればユーザーの心を動かせるか」というクリエイティブな解決策を考える上で、マーケティングスキルは不可欠な要素となります。

③ エンジニアリング・デザインスキル

グロースハッカーは、自ら施策を実装したり、エンジニアやデザイナーと円滑に連携したりするために、一定レベルの技術的な知識を持っていることが求められます。アイデアを思いつくだけでなく、それを具体的な形にするための「実装力」や「技術的実現性の判断力」が重要です。

- 必要な知識・スキル:

- Web技術の基礎: HTML, CSS, JavaScriptの基本的な仕組みを理解していること。これにより、Webサイトの簡単な文言修正やデザイン変更であれば、エンジニアの手を借りずに自分で実装できる場合があります。

- APIの理解: 様々なツールやサービスを連携させるためのAPIの仕組みを理解していると、施策の可能性が大きく広がります。

- UI/UXデザインの原則: ユーザーが直感的で快適に使えるインターフェースとは何か、という原則を理解していること。ユーザビリティの高い画面を設計したり、デザイナーに的確なフィードバックをしたりするために必要です。

- A/Bテストツールの操作: Google Optimize(サービス終了)の後継となる各種ツールや、Ptengine、VWOなどのツールを自分で設定・操作できる能力。

- 開発プロセスへの理解: エンジニアがどのようなプロセス(アジャイル、スクラムなど)で開発を進めているかを理解し、彼らの言語でコミュニケーションできる能力。

このスキルの重要性:

エンジニアリングやデザインの知識があれば、「この施策は技術的に可能か、どれくらいの工数がかかるか」といった判断がつきやすくなり、より現実的で効果的な施策を立案できます(ICEスコアのEaseを正確に見積もれる)。また、エンジニアやデザイナーとのコミュニケーションがスムーズになり、施策の実装スピードが格段に向上します。グロースハックはスピードが命であるため、この連携の円滑さは、成果を大きく左右する要因となるのです。

これら3つのスキルをすべて高いレベルで兼ね備えている人材は稀ですが、グロースハッカーを目指すのであれば、自身の得意領域を伸ばしつつ、他の領域についても積極的に学び、知識の幅を広げていく姿勢が求められます。

グロースハックに役立つおすすめツール

グロースハックのサイクル(データ分析→仮説立案→実装→効果検証)を効率的に回すためには、適切なツールの活用が欠かせません。ここでは、グロースハッカーが日常的に利用する代表的なツールを3つ紹介します。これらのツールは、それぞれ得意な領域が異なるため、目的に応じて組み合わせて使うのが一般的です。

Google Analytics 4 (GA4)

Google Analytics 4(GA4)は、Googleが提供する無料のアクセス解析ツールであり、Webサイトやアプリのグロースハックにおけるデータ分析の基盤となる、最も基本的なツールです。旧来のユニバーサルアナリティクス(UA)から大きく進化し、Webサイトとアプリを横断したユーザー行動の分析や、より柔軟なデータ計測が可能になりました。

- 主な機能・特徴:

- イベントベースのデータモデル: UAが「セッション(訪問)」ベースだったのに対し、GA4は「イベント(ユーザーの行動)」を軸にデータを計測します。これにより、「ページの閲覧」「クリック」「スクロール」「動画の再生」など、あらゆるユーザー行動を柔軟に捉えることができます。

- 探索レポート: 定型のレポートだけでなく、ファネルデータ探索、経路データ探索、セグメントの重なりなど、ユーザー自身が自由にデータを組み合わせて深掘り分析できる強力な機能です。AARRRモデルの各段階におけるユーザーの動きを詳細に追跡し、ボトルネックを発見するのに役立ちます。

- 予測機能: Googleの機械学習技術を活用し、「購入の可能性が高いユーザー」「離脱の可能性が高いユーザー」といった予測オーディエンスを自動で生成できます。これらのオーディエンスを広告配信のターゲティングに活用するなど、プロアクティブな施策に繋げることが可能です。

- BigQuery連携: 生データをGoogleのデータウェアハウスであるBigQueryにエクスポートできます。これにより、GA4の管理画面上ではできない、SQLを使ったより高度で複雑な分析が可能になります。

- グロースハックでの活用シーン:

主に「データ分析と課題の特定」のフェーズで活躍します。どのチャネルからの流入が最もコンバージョンに繋がっているか(Acquisition)、ユーザーはサイト内のどのページで離脱しているか(Activation/Retentionの課題発見)、特定のユーザーセグメント(例:スマホからの訪問者、リピーターなど)の行動パターンはどうか、といった分析を通じて、改善すべき箇所の仮説を立てるための根拠を得ます。

(参照:Google マーケティング プラットフォーム公式サイト)

Mixpanel

Mixpanelは、プロダクト分析に特化したツールであり、特にSaaSやモバイルアプリなど、ユーザーの継続的な利用が重要なサービスの分析に強みを発揮します。GA4が「Webサイトへの集客」も含めたマクロな視点での分析を得意とするのに対し、Mixpanelは「製品内でのユーザー行動」をミクロな視点で、より深く分析することに特化しています。

- 主な機能・特徴:

- ファネル分析: ユーザーが登録してから主要機能を使うまで、あるいは有料プランにアップグレードするまで、といった一連のステップ(ファネル)を設定し、各ステップでの離脱率を詳細に可視化できます。どこでユーザーがつまずいているのかが一目瞭然になります。

- リテンション分析: 登録後1日目、7日目、30日目…と、ユーザーがどれくらいの割合でサービスに戻ってきているか(リテンション率)を分析できます。施策の前後でリテンション率がどう変化したかを比較し、効果を測定するのに不可欠です。

- ユーザープロファイル: 個々のユーザーが、いつ登録し、どの機能を何回使い、最後にログインしたのはいつか、といった行動履歴を時系列で確認できます。これにより、ヘビーユーザーや離脱しそうなユーザーの具体的な行動パターンを理解できます。

- 柔軟なセグメンテーション: 「過去30日間にA機能を使ったがB機能は使っていないユーザー」「iOSアプリから登録したユーザー」など、非常に細かい条件でユーザーをセグメント化し、それぞれの行動を比較分析できます。

- グロースハックでの活用シーン:

AARRRモデルの中でも特に「Activation(活性化)」と「Retention(継続)」の改善に絶大な効果を発揮します。オンボーディングの改善施策によって主要機能の利用率が上がったか、プッシュ通知の施策によって翌週のリテンション率が向上したか、といったプロダクト内部の施策効果を正確に測定するのに適しています。

(参照:Mixpanel公式サイト)

Ptengine

Ptengineは、Webサイトの改善に必要な機能が一つにまとまったオールインワン型のプラットフォームです。データ分析から施策の実行(テスト)までをシームレスに行えるのが最大の特徴で、特にUI/UXの改善を通じたコンバージョン率最適化(CRO)に強みを持っています。

- 主な機能・特徴:

- ヒートマップ分析: ユーザーがページのどこを熟読し(アテンションヒートマップ)、どこをクリックし(クリックヒートマップ)、どこまでスクロールしたか(スクロールヒートマップ)を、サーモグラフィーのように色で可視化します。これにより、「クリックされていないが、ボタンだと思われている箇所」や「読まれずに飛ばされている重要なコンテンツ」などを直感的に発見できます。

- A/Bテスト: コーディングの知識がなくても、ビジュアルエディタを使ってWebページ上のテキストや画像、色などを簡単に変更し、A/Bテストを実施できます。施策のアイデアをすぐにテストし、効果を検証するサイクルを高速で回せます。

- Web接客(パーソナライズ): ユーザーの行動履歴や属性(例:初回訪問者、リピーター、特定ページを閲覧した人など)に応じて、ポップアップバナーやチャットウィンドウを表示させ、最適な情報やクーポンを出し分けることができます。これにより、コンバージョン率やエンゲージメントの向上が期待できます。

- フォーム分析: ユーザーが入力フォームのどの項目で時間がかかっているか、どこで離脱しているかを分析し、フォームの改善点を発見できます。

- グロースハックでの活用シーン:

「仮説立案→実装→効果検証」のサイクルを、このツール一つで完結させることができます。ヒートマップで「このボタンがクリックされていない」という課題を発見し(①)、PtengineのA/Bテスト機能でボタンのデザインを変えるテストをすぐに実装し(②、③)、どちらのパターンのクリック率が高いかを検証する(④)、といった一連の流れをスムーズに行えます。

(参照:Ptengine公式サイト)

グロースハックの学習におすすめの本

グロースハックは実践を通じて学ぶのが最も効果的ですが、その根底にある考え方や体系的な知識をインプットするために、良質な書籍から学ぶことも非常に重要です。ここでは、グロースハックの分野で必読書とされる2冊を紹介します。

HACKING GROWTH グロースハック完全読本

『HACKING GROWTH グロースハック完全読本』は、グロースハックの提唱者であるショーン・エリス氏と、GrowthHackers.comのCEOであるモーガン・ブラウン氏によって書かれた、まさにグロースハックの「バイブル」と言える一冊です。Facebook、Uber、LinkedInなど、世界的な企業の成長を支えたグロースハックの事例を豊富に交えながら、その概念、手法、そして組織への導入方法までを網羅的に解説しています。

- この本から学べること:

- グロースハックの全体像: グロースハックとは何か、という根本的な定義から、なぜそれが現代のビジネスに必要なのかという背景まで、体系的に理解できます。

- グロースチームの作り方: どのようなメンバーを集め、どのように役割分担し、どのようなプロセスで業務を進めていけばよいのか、実践的な組織論が学べます。

- IDEAサイクル: グロースハックを実践するための具体的なプロセス(データ分析→アイデア出し→優先順位付け→テスト)が、詳細なステップと共に解説されています。

- AARRR各段階での実践的プレイブック: ユーザー獲得(Acquisition)、活性化(Activation)、継続(Retention)、収益化(Revenue)の各フェーズで、実際に使える具体的な施策(プレイブック)が数多く紹介されており、すぐに自社のビジネスに応用できるヒントに満ちています。

- こんな人におすすめ:

- グロースハックという言葉は知っているが、具体的に何をすればよいのか分からない人

- これから自社にグロースハックの仕組みを導入したいと考えている経営者やマネージャー

- マーケター、プロダクトマネージャー、エンジニアなど、自身の業務にグロースの視点を取り入れたいすべての人

この本は、単なるテクニック集ではなく、グロースを組織の文化として根付かせるための思想と方法論を教えてくれます。グロースハックに関わるなら、まず最初に手に取るべき一冊と言えるでしょう。

(参照:翔泳社 書籍紹介ページなど)

実践 グロースハック

『実践 グロースハック』は、日本のグロースハックの第一人者の一人である、株式会社Kaizen Platformの須藤憲司氏によって書かれた書籍です。海外の事例が中心となりがちなグロースハック関連の書籍の中で、日本のビジネス環境や文化を踏まえた上で、どのようにグロースハックを実践していくべきかが具体的に解説されているのが大きな特徴です。

- この本から学べること:

- 日本企業におけるグロースハック: 日本企業が陥りがちな課題(完璧主義、部門間の壁など)を指摘しつつ、それを乗り越えてグロースハックを成功させるための具体的なアプローチが示されています。

- 9つのグロースモデル: 事業を「顧客体験」という軸で9つのモデルに分類し、それぞれのモデルごとに有効なグロース戦略やKPI設定の方法を解説しています。自社のビジネスがどのモデルに当てはまるかを考えることで、施策の方向性が明確になります。

- 豊富な国内事例の考え方: 特定の企業名は避けつつも、著者が実際に手がけてきた数多くの改善プロジェクトの経験に基づいた、リアルな「あるある」事例や、成功・失敗のパターンが豊富に紹介されています。これにより、グロースハックのプロセスをより身近なものとして理解できます。

- UI/UX改善の具体的なアイデア: A/Bテストで試すべき具体的な改善パターン(ファーストビュー、フォーム、CTAなど)が数多く図解されており、実践的なアイデアソースとして非常に役立ちます。

- こんな人におすすめ:

- Webサイトやサービスのコンバージョン率を改善したい担当者

- 海外の事例だけではピンとこない、日本のビジネスパーソン

- すぐに使える具体的な改善アイデアの引き出しを増やしたい人

『HACKING GROWTH』がグロースハックの「思想と戦略」を学ぶための教科書だとすれば、『実践 グロースハック』は、日々の業務に落とし込むための「実践的な戦術とTips」が詰まった参考書と言えるでしょう。この2冊を併せて読むことで、グロースハックの理論と実践の両面から、深い理解を得ることができます。

(参照:日本実業出版社 書籍紹介ページなど)

まとめ

本記事では、「グロースハック」という概念について、その定義から重要フレームワーク、具体的な進め方、手法、そして必要とされるスキルやツールに至るまで、多角的に解説してきました。

グロースハックとは、製品・サービスそのものの力で持続的な成長を実現するための、科学的かつ体系的なアプローチです。その核心は、AARRRモデルで示されるユーザーライフサイクルの全段階を対象に、「データ分析→仮説立案→実装→効果検証→学習」というサイクルを高速で回し続けることにあります。

重要なポイントを改めて整理します。

- グロースハックはマーケティングと対立するものではなく、その対象範囲をプロダクト全体に広げ、データと実験でアプローチする発展形である。

- AARRRモデルやグロース・ピラミッドといったフレームワークは、自社の課題を発見し、取り組むべき施策の優先順位を判断するための強力な思考ツールとなる。

- 成功への道筋は、データ分析から課題を特定し、明確な仮説を立て、A/Bテストなどで小さく試し、その結果から学んで次の一手を打つ、という地道なプロセスの繰り返しの中にある。

- グロースハッカーには、データ分析、マーケティング、エンジニアリング・デザインという3つの領域を横断するスキルが求められ、これらの能力が施策の質とスピードを決定づける。

グロースハックは、一部の天才的なハッカーだけが使える魔法の杖ではありません。それは、顧客を深く理解しようと努め、データと真摯に向き合い、失敗を恐れずに挑戦を続ける文化そのものです。この記事で紹介した考え方やフレームワークを参考に、まずは自社の製品・サービスにおいて、小さな一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。その小さな改善の積み重ねこそが、やがて大きな成長の波を生み出す原動力となるはずです。