企業の成長に不可欠な「営業力」。しかし、「売上が伸び悩んでいる」「営業プロセスが属人化している」「新しい時代の営業手法に対応できない」といった課題を抱える企業は少なくありません。このような複雑で根深い営業課題を解決へと導くのが、営業コンサルティングの存在です。

営業コンサルティングは、外部の専門家が客観的な視点で企業の営業活動を分析し、戦略立案から組織改革、人材育成までを包括的に支援するサービスです。自社だけでは見つけられなかった課題を明らかにし、最新のノウハウと手法で解決へと導くことで、持続的な成長基盤を構築します。

この記事では、営業コンサルティングの基礎知識から、具体的なサービス内容、費用相場、そして自社に最適なコンサルティング会社を選ぶための7つの重要なポイントまでを徹底的に解説します。さらに、目的別に分類したおすすめの営業コンサルティング会社25選も紹介しますので、自社の課題解決に繋がる最適なパートナーを見つけるための一助となれば幸いです。

目次

営業コンサルティングの基礎知識

営業コンサルティングの導入を検討するにあたり、まずはその定義や役割、そして混同されがちな「営業代行」との違いを正確に理解しておくことが重要です。ここでは、営業コンサルティングがどのような課題を解決し、なぜ今、多くの企業で必要とされているのか、その背景までを深掘りして解説します。

営業コンサルティングとは

営業コンサルティングとは、企業の営業活動における課題を特定し、その解決策を提案・実行支援することで、最終的に売上向上や事業成長を実現するための専門的なサービスです。単にアドバイスをするだけでなく、クライアント企業と深く関わり、営業戦略の策定、営業プロセスの最適化、組織体制の構築、人材育成といった多岐にわたる領域を支援します。

その最大の特徴は、「外部の専門家による客観的な視点」にあります。長年同じ組織にいると、どうしても視野が狭くなったり、既存のやり方や人間関係に縛られたりして、本質的な課題が見えにくくなることがあります。営業コンサルタントは、そうした社内のしがらみがない第三者として、データに基づいた冷静な分析を行い、問題の根本原因を突き止めます。

また、多くのコンサルティング会社は、様々な業界・業種の企業を支援してきた豊富な経験と、最新の営業理論や成功事例に関する知見を持っています。これらのノウハウを活用し、クライアント企業の状況に合わせた最適な「勝ちパターン」を設計し、その定着までをサポートするのが、営業コンサルティングの役割です。目指すのは、一時的な売上アップではなく、企業が自律的に成長し続けられる「強い営業の仕組み」を構築することにあります。

営業代行との違い

営業コンサルティングとよく混同されるサービスに「営業代行」があります。両者は営業活動を支援するという点では共通していますが、その目的とアプローチが根本的に異なります。この違いを理解することは、自社の課題に合ったサービスを選ぶ上で非常に重要です。

| 比較項目 | 営業コンサルティング | 営業代行 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 営業活動の仕組み化・最適化による組織全体の営業力強化 | 即時的なリソース不足の解消と売上(アポイント・商談)の獲得 |

| 提供価値 | 戦略、プロセス、組織、人材育成など、営業の根本的な課題解決 | アポイント獲得、商談、クロージングなどの実務の代行 |

| アプローチ | 「やり方」を教え、仕組みを構築する(How toの提供) | 「実行」そのものを肩代わりする(Doの提供) |

| 成果の対象 | 企業組織全体、将来にわたる持続的な成果 | 短期的な数値目標(アポイント数、商談数、契約数など) |

| 契約終了後 | 改善された仕組みやノウハウが社内に資産として残る | 外部リソースがなくなるため、元の状態に戻る可能性がある |

簡単に言えば、営業コンサルティングは「魚の釣り方(営業の仕組み)を教える」プロであり、営業代行は「魚を釣ってくる(営業活動を代行する)プロ」です。

例えば、「営業人員が足りず、新規顧客へのアプローチが全くできていない」という課題であれば、即効性のある営業代行が適しているかもしれません。一方で、「営業メンバーのスキルがバラバラで、成果が特定のトップセールスに依存している」「営業プロセスが非効率で、無駄な業務が多い」といった構造的な課題を解決したい場合は、営業コンサルティングが根本的な解決策となります。自社の課題が「リソース不足」なのか「仕組みの欠如」なのかを見極めることが、適切なサービス選択の第一歩です。

営業コンサルティングで解決できる主な課題

営業コンサルティングは、企業が抱える様々な営業課題に対応できます。ここでは、代表的な課題とその解決アプローチを紹介します。

- 売上が目標に届かず、伸び悩んでいる

- 課題: 市場環境は変わらないのに、なぜか売上が頭打ちになっている。原因が特定できない。

- 解決アプローチ: 市場分析、競合分析、自社分析(3C分析など)を通じて、売上停滞の根本原因を特定します。ターゲット顧客の見直し、提供価値の再定義、価格戦略の最適化など、営業戦略そのものを抜本的に見直すことで、新たな成長ドライバーを創出します。

- 営業活動が属人化している

- 課題: 特定のエース社員に売上が依存しており、その人が辞めると業績が大きく傾く。他のメンバーが育たず、営業ノウハウが共有されていない。

- 解決アプローチ: トップセールスの行動や思考を分析・言語化し、誰でも実践できる標準的な営業プロセス(セールスプロセス)を構築します。顧客管理方法、提案資料、トークスクリプトなどを標準化し、SFA(営業支援ツール)などを活用して活動を可視化することで、組織全体で成果を出せる体制を整えます。

- 営業効率が悪く、生産性が低い

- 課題: 営業担当者が顧客との対話以外の事務作業や移動に多くの時間を費やしている。訪問件数や商談数がなかなか増えない。

- 解決アプローチ: 営業活動の全工程を洗い出し、ボトルネックとなっている非効率な業務を特定します。MA(マーケティングオートメーション)やインサイドセールスを導入して見込み客の育成を効率化したり、SFA/CRMを活用して情報共有をスムーズにしたりすることで、営業担当者が本来注力すべきコア業務に集中できる環境を作ります。

- 新規顧客の開拓がうまくいかない

- 課題: 従来のテレアポや飛び込み営業が通用しなくなってきた。Webからの問い合わせも少なく、新しいリード獲得手法が見つからない。

- 解決アプローチ: ターゲット顧客の購買プロセスを分析し、最適なアプローチ手法を設計します。コンテンツマーケティングによるリード獲得、Web広告の最適化、インサイドセールスによる効率的なアプローチなど、現代の購買行動に即した科学的なアプローチを導入します。

- 人材が定着せず、育成に時間がかかる

- 課題: 新人営業がなかなか成果を出せず、早期に離職してしまう。OJTが機能しておらず、育成が現場任せになっている。

- 解決アプローチ: 営業組織に必要なスキルセットを定義し、体系的な研修プログラムを設計・実施します。ロールプレイングやケーススタディを通じて実践的なスキルを習得させるとともに、定期的な面談やコーチングの仕組みを導入し、モチベーション維持と成長をサポートします。

これらの課題は相互に関連し合っていることも多く、営業コンサルティングはこれらを統合的に捉え、最適な解決策を提示します。

営業コンサルティングが必要とされる背景

近年、営業コンサルティングの需要が高まっています。その背景には、ビジネス環境の劇的な変化があります。

- 購買行動の変化と情報の非対称性の解消

インターネットの普及により、顧客は製品やサービスを検討する際、営業担当者に会う前にWebサイトやSNS、比較サイトなどで徹底的に情報収集を行うようになりました。かつては売り手が優位に持っていた情報が、今や買い手も簡単に手に入れられるようになり、従来の「売り込み型」の営業が通用しなくなっています。 この変化に対応し、顧客の課題に寄り添い、有益な情報を提供して信頼関係を築く「ソリューション営業」や「インサイト営業」への変革が求められており、その手法を導入するために専門家の知見が必要とされています。 - ビジネスモデルの多様化(サブスクリプションモデルの台頭)

SaaS(Software as a Service)に代表されるサブスクリプションモデルの普及は、営業のあり方を大きく変えました。「売って終わり」ではなく、契約後に顧客がサービスを使いこなし、成功を実感してもらうことで契約を継続してもらう「カスタマーサクセス」の重要性が増しています。 これにより、新規契約を獲得する営業だけでなく、既存顧客のLTV(顧客生涯価値)を最大化するための営業活動や組織体制の構築が急務となり、専門的なノウハウを持つコンサルティングの需要が高まっています。 - 労働人口の減少と生産性向上の要請

少子高齢化が進む日本では、労働人口の減少が深刻な課題です。限られたリソースでこれまで以上の成果を出すためには、営業活動の徹底的な効率化と生産性向上が不可欠です。勘や経験に頼った非効率な営業から脱却し、データとテクノロジーを活用した科学的な営業(セールステック)への移行が求められており、その導入・定着を支援するコンサルタントの役割が重要になっています。 - DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進

社会全体でDXが推進される中、営業領域も例外ではありません。SFA/CRMやMAツールといったセールステックを導入する企業は増えていますが、「導入したものの使いこなせない」「データが蓄積されるだけで活用できていない」といったケースも少なくありません。ツールを真に活用し、データに基づいた意思決定ができる営業組織へと変革するためには、ツールの知識だけでなく、業務プロセスの改革や組織文化の醸成までを見据えた専門的な支援が必要とされています。

これらの背景から、自社だけでの変革には限界を感じる企業が増え、外部の専門家である営業コンサルティングを活用して、変化の激しい時代を乗り越えようとする動きが加速しているのです。

営業コンサルティングの主なサービス内容

営業コンサルティングが提供するサービスは多岐にわたりますが、大きく分けると「戦略」「プロセス」「組織」「ツール」「人材」の5つの領域に分類できます。ここでは、それぞれの領域で具体的にどのような支援が行われるのかを詳しく解説します。これらのサービスは個別に提供されることもあれば、企業の課題に応じて複合的に提供されることもあります。

営業戦略の立案・策定

営業戦略は、すべての営業活動の土台となる羅針盤です。「誰に(Target)」「何を(Value)」「どのように(How)」届けるのかを明確に定義し、限られたリソースを最も効果的な場所に投下するための計画を立てます。コンサルティング会社は、客観的なデータ分析とフレームワークを用いて、勝てる戦略の構築を支援します。

- 市場・競合分析:

まず、自社が戦う市場の規模や成長性、顧客ニーズの変化、法改正などの外部環境を分析します(PEST分析、5フォース分析など)。同時に、競合他社の強み・弱み、製品・価格戦略、市場シェアなどを徹底的に調査し、自社の立ち位置を客観的に把握します。これにより、自社が狙うべき市場機会や、避けるべき脅威を明らかにします。 - 自社分析(強み・弱みの把握):

次に、自社の製品・サービスの提供価値、価格競争力、ブランド力、技術力、営業組織の能力などを評価します。顧客へのアンケートやインタビュー、営業担当者へのヒアリングを通じて、自社が顧客から選ばれている本当の理由や、逆に失注している原因を深掘りします。 - STP分析によるターゲット顧客の再定義:

市場全体を同じニーズを持つ顧客グループに細分化し(Segmentation)、その中から自社の強みが最も活かせる市場を選択し(Targeting)、競合との差別化を図るための自社の独自の立ち位置を明確にします(Positioning)。これにより、「全ての顧客」を漠然と追うのではなく、最も成約確度の高い理想的な顧客像(ペルソナ)にアプローチを集中できるようになります。 - KGI・KPIの設定:

最終的なゴールである重要目標達成指標(KGI:例 売上高、シェア)を明確に設定します。そして、そのKGIを達成するための中間指標である重要業績評価指標(KPI:例 有効商談数、受注率、顧客単価)をロジカルに分解して設定します。KPIを正しく設定することで、日々の営業活動の進捗を定量的に測定し、問題が発生した際に迅速に原因を特定して対策を打てるようになります。

これらのプロセスを通じて、絵に描いた餅ではない、実行可能で成果に繋がる営業戦略を策定します。

営業プロセスの構築・改善

優れた戦略も、それを実行するための具体的なプロセスがなければ成果には結びつきません。営業プロセスとは、見込み客との出会いから受注、そして顧客維持に至るまでの一連の活動を標準化・最適化し、誰がやっても一定の成果を出せるようにする「型」のことです。

- セールスファネルの設計・最適化:

顧客が製品を認知し、興味を持ち、比較検討を経て購入に至るまでの心理プロセスを可視化した「セールスファネル(またはパーチェスファネル)」を定義します。各段階(例:認知→興味・関心→比較・検討→購入)における顧客の課題やニーズを洗い出し、それぞれの段階で営業担当者が取るべき最適なアクションを設計します。 - The Model型プロセスの導入支援:

特にBtoBやSaaSビジネスで有効とされる、マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスが連携して営業活動を行う「The Model」型の分業体制の構築を支援します。各部門の役割と責任(R&R)、部門間の連携ルール(SLA)を明確に定義し、リード(見込み客)の情報をスムーズに引き継ぎ、一貫した顧客体験を提供できる体制を整えます。これにより、各担当者が自身の専門領域に集中でき、組織全体の生産性が向上します。 - 営業活動の標準化:

トップセールスのノウハウを形式知化し、組織全体の標準的な活動基準を策定します。具体的には、以下のようなものを作成・整備します。- トークスクリプト: ターゲットや状況に応じた効果的な会話の台本。

- 標準提案資料: 誰が使っても分かりやすく、説得力のある提案書のテンプレート。

- 切り返しマニュアル: よくある質問や反論への効果的な回答集。

- 案件管理シート: 商談の進捗状況を正確に管理・共有するためのフォーマット。

- ボトルネックの特定と改善:

SFA/CRMのデータを分析し、「リードからアポイントへの転換率が低い」「初回訪問から具体的な提案への進捗が悪い」といった、営業プロセス上のボトルネック(滞留点)を特定します。その原因を深掘りし、具体的な改善策(例:トークスクリプトの見直し、ヒアリング項目の追加など)を立案・実行し、プロセス全体の効率を改善します。

営業組織の構築・強化

強い営業組織は、優れた戦略やプロセスだけでなく、それを動かす「人」と「仕組み」によって支えられています。営業組織の構築・強化支援では、採用から育成、評価、マネジメントに至るまで、組織の土台を固めるためのサポートを行います。

- 組織構造の設計・見直し:

企業の事業戦略や営業プロセスに合わせて、最適な組織構造を設計します。例えば、エリア別、製品・サービス別、顧客の業界別など、どのようなチーム編成が最も効率的かを検討します。また、インサイドセールス部門の新設や、フィールドセールスとカスタマーサクセスの連携強化など、役割分担の最適化も行います。 - 採用要件の定義と採用支援:

自社の営業スタイルや組織文化に合った人材像(ペルソナ)を明確に定義します。成果を出すために必要なスキル、経験、マインドセットを具体化し、それを基に採用基準や面接での質問項目を作成します。これにより、採用のミスマッチを防ぎ、組織に貢献できる人材を確保しやすくなります。 - 評価制度・報酬制度の設計:

設定したKGI・KPIと連動した、公正で透明性の高い評価制度を構築します。単なる売上金額だけでなく、プロセス指標(例:新規商談化数、提案件数)や行動評価(例:チームへの貢献度、ナレッジ共有)なども評価項目に加えることで、営業担当者のモチベーションを高め、組織が目指す方向へと行動を促します。 - 営業マネジメントの強化:

営業マネージャーは、チームの成果を最大化するためのキーパーソンです。マネージャーに対して、KPI進捗管理の手法、部下へのコーチングスキル、効果的なミーティングの運営方法などを指導し、チーム全体のパフォーマンスを底上げするマネジメント能力の向上を支援します。

営業ツールの導入・活用支援

現代の営業活動において、テクノロジーの活用は不可欠です。SFA(営業支援システム)、CRM(顧客関係管理)、MA(マーケティングオートメーション)などのセールステックを効果的に活用することで、営業活動の効率化とデータに基づいた意思決定が可能になります。

- ツール選定支援:

市場には数多くのセールステックが存在しますが、機能や価格は様々です。コンサルタントは、企業の課題、予算、組織規模、ITリテラシーなどを総合的に判断し、数ある選択肢の中から最適なツールの選定を支援します。 - 導入・設計支援:

ツールの導入は、ただインストールすれば終わりではありません。自社の営業プロセスに合わせて、入力項目、管理項目、レポート形式などをカスタマイズ設計する必要があります。コンサルタントは、これまでの知見を基に、将来的な拡張性も見据えた最適な設定を支援し、スムーズな導入を実現します。 - 定着化支援:

ツール導入で最も難しいのが「定着化」です。 多くの企業が「導入したものの、営業担当者が入力してくれない」「データが活用されない」という壁にぶつかります。コンサルタントは、導入目的の共有、操作研修の実施、入力メリットの提示、活用ルールの策定などを通じて、現場の抵抗感をなくし、ツールが日常業務に根付くよう支援します。データ活用のためのダッシュボード構築や、定期的なデータ分析レポートの作成支援も行います。

営業研修・人材育成

組織の持続的な成長のためには、営業担当者一人ひとりのスキルアップが欠かせません。営業コンサルティングでは、企業の課題や目指す営業スタイルに合わせて、カスタマイズされた研修プログラムを提供します。

- スキルアセスメント:

まず、営業担当者一人ひとりの現在のスキルレベルを客観的に評価します。営業同行、商談の録音分析、テストなどを通じて、ヒアリング力、提案力、交渉力、クロージング力などの強み・弱みを可視化します。 - 研修プログラムの企画・設計:

アセスメント結果に基づき、組織全体の課題や個人のレベルに合わせた研修プログラムを企画します。内容は多岐にわたります。- 基礎スキル研修: 新人向けのビジネスマナー、ヒアリング、プレゼンテーションの基礎など。

- 商談力強化研修: 顧客の潜在ニーズを引き出す質問スキル、価値を伝える提案ストーリーの構築、反論処理など。

- 特定スキル研修: 価格交渉、クロージング、大手企業向けのアカウントプランニングなど。

- マインドセット研修: 目標達成意欲の向上、セルフマネジメント能力の強化など。

- 研修の実施とフォローアップ:

単なる座学だけでなく、ロールプレイングやグループワークを多用した、実践的でインタラクティブな研修を実施します。研修後も、定期的なフォローアップ研修や、現場での実践状況を確認するOJT支援、個別コーチングなどを通じて、学習した内容が実際の行動として定着するまでをサポートします。

これらのサービスを組み合わせることで、営業コンサルティングは企業の営業活動を根本から変革し、持続的な成長を実現する手助けをします。

営業コンサルティングの費用相場と料金体系

営業コンサルティングの導入を検討する上で、最も気になる点の一つが費用でしょう。コンサルティング費用は、依頼する会社、支援内容、期間、コンサルタントのスキルなどによって大きく変動します。ここでは、代表的な料金体系の種類と、それぞれの費用相場の目安について解説します。

料金体系の種類

営業コンサルティングの料金体系は、主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つに大別されます。それぞれの特徴、メリット、デメリットを理解し、自社の目的や予算に合った体系を選ぶことが重要です。

| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額固定料金で、継続的なアドバイスや支援を受ける | ・長期的な視点で伴走してもらえる ・いつでも相談できる安心感がある ・月々の費用が安定している |

・短期間での劇的な成果は期待しにくい ・具体的な作業の依頼には別途費用がかかる場合がある |

| プロジェクト型 | 特定の課題解決のため、期間と総額を決めて契約する | ・目的とゴール、成果物が明確 ・予算内で計画的に実行できる ・短期間で集中的に課題解決に取り組める |

・契約期間の延長や追加支援は追加費用が発生する ・契約範囲外の課題には対応しにくい |

| 成果報酬型 | 売上やアポイント獲得数など、設定した成果に応じて報酬を支払う | ・初期費用を抑えられる ・成果が出なければ費用が発生しないため、リスクが低い |

・成果が出た場合の費用が非常に高額になる可能性がある ・コンサルタントが短期的な成果を追い求めがちになる ・対応できるコンサル会社が限られる |

顧問契約(アドバイザリー型)

顧問契約は、月額固定の料金で、一定の期間(通常は半年~1年以上)にわたって継続的にアドバイスやサポートを受ける形態です。経営者や営業責任者の相談役として、定期的なミーティング(週1回~月1回程度)を通じて、戦略の方向性の確認、KPIの進捗管理、現場で発生した問題へのアドバイスなどを行います。

向いているケース:

- 明確な課題はないが、経営の壁打ち相手が欲しい

- 長期的な視点で営業組織をじっくりと改革していきたい

- 営業戦略の実行過程で、都度専門家のアドバイスが欲しい

この契約形態は、特定の成果物を納品するというよりは、企業の成長に継続的に伴走することに主眼が置かれています。そのため、コンサルタントとの長期的な信頼関係が非常に重要になります。

プロジェクト型

プロジェクト型は、「営業プロセスの再構築」「SFAの導入と定着」「新規事業の営業戦略立案」といった特定の課題解決(プロジェクト)に対して、期間(例:3ヶ月、6ヶ月)と業務範囲、成果物を明確に定義して契約する形態です。契約時に総額の見積もりが提示されるため、予算管理がしやすいのが特徴です。

向いているケース:

- 解決したい課題が明確に定まっている

- 決められた期間と予算内で、具体的な成果(例:新しい営業マニュアル、SFAの定着)が欲しい

- まずは特定の課題でコンサルティングの効果を試してみたい

多くのコンサルティング会社がこの形態を主軸としています。プロジェクト開始前に、現状分析、課題特定、ゴール設定、スケジュール、担当者の役割分担などを詳細に盛り込んだ提案書が提出され、双方の合意のもとでプロジェクトがスタートします。

成果報酬型

成果報酬型は、アポイント獲得1件あたり〇円、受注金額の〇%、売上増加分の〇%といった形で、事前に定めた成果(KPI)の達成度合いに応じて報酬を支払う形態です。企業側としては、成果が出なければ費用が発生しないため、リスクを最小限に抑えて依頼できるという大きなメリットがあります。

向いているケース:

- 初期投資の予算が限られているスタートアップ企業

- とにかく短期的にアポイント数や売上を増やしたい

- コンサルティングの費用対効果を明確にしたい

一方で、注意点もあります。まず、成果が出た場合の報酬額が固定料金制に比べて非常に高額になる可能性があります。また、コンサルタントが報酬に直結する短期的な数値目標(例:アポイントの「数」)のみを追い求め、その「質」や、中長期的なブランドイメージへの影響などを軽視するリスクも考えられます。さらに、成果の定義や測定方法が曖昧だと、後々トラブルに発展する可能性もあります。戦略立案や組織改革といった、成果を定量的に測定しにくいテーマでは適用が難しく、対応しているコンサルティング会社も限られます。

費用相場の目安

営業コンサルティングの費用は、依頼先の規模(大手ファーム、専門ブティックファーム、個人コンサルタント)や、コンサルタントの経験・スキル、支援内容の難易度や工数によって大きく異なります。以下に、料金体系ごとの大まかな費用相場を示しますが、あくまで目安としてお考えください。

| 料金体系 | 大手コンサルティングファーム | 専門ブティックファーム・中小 | 個人コンサルタント |

|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額 100万円~ | 月額 30万~100万円 | 月額 10万~50万円 |

| プロジェクト型 | 総額 1,000万円~ (月額 200万~500万円) |

総額 150万~1,000万円 (月額 50万~150万円) |

総額 50万~300万円 (月額 30万~80万円) |

| 成果報酬型 | ほとんど採用していない | ・アポ1件:1.5万~5万円 ・売上連動:売上の10~30% |

・アポ1件:1万~3万円 ・売上連動:売上の5~20% |

- 大手コンサルティングファーム:

戦略から実行まで幅広い領域をカバーし、豊富な人材と実績を持ちますが、その分費用は高額になる傾向があります。大規模な組織改革や、全社的なDX推進など、複雑で大規模なプロジェクトに向いています。 - 専門ブティックファーム・中小コンサルティング会社:

「BtoBマーケティング」「インサイドセールス構築」「SaaS営業」など、特定の領域に特化した高い専門性を持つ会社が多いのが特徴です。大手よりも費用を抑えつつ、質の高いサービスを受けられる可能性があります。本記事で紹介する企業の多くがこのカテゴリに属します。 - 個人コンサルタント:

特定の企業で高い実績を上げた後などに独立した個人で、費用は比較的安価な場合が多いです。ただし、スキルや経験は個人に大きく依存するため、見極めが非常に重要です。特定の業界知識が深い、特定の手法に精通しているなど、ピンポイントな課題解決で強みを発揮することがあります。

費用を検討する際のポイント:

- 安さだけで選ばない: 費用が安いということは、支援内容が限定的であったり、経験の浅いコンサルタントが担当になったりする可能性があります。費用対効果を総合的に判断することが重要です。

- 見積もりの内訳を確認する: 提示された見積もりに、どのような作業が含まれているのか(稼働人数、稼働時間、成果物など)を詳細に確認しましょう。追加料金が発生する条件なども事前に明確にしておくことがトラブル回避に繋がります。

- 複数の会社から相見積もりを取る: 1社だけの提案で決めるのではなく、複数の会社から提案と見積もりを取り、比較検討することで、自社の課題と予算に最も合った会社を見つけやすくなります。

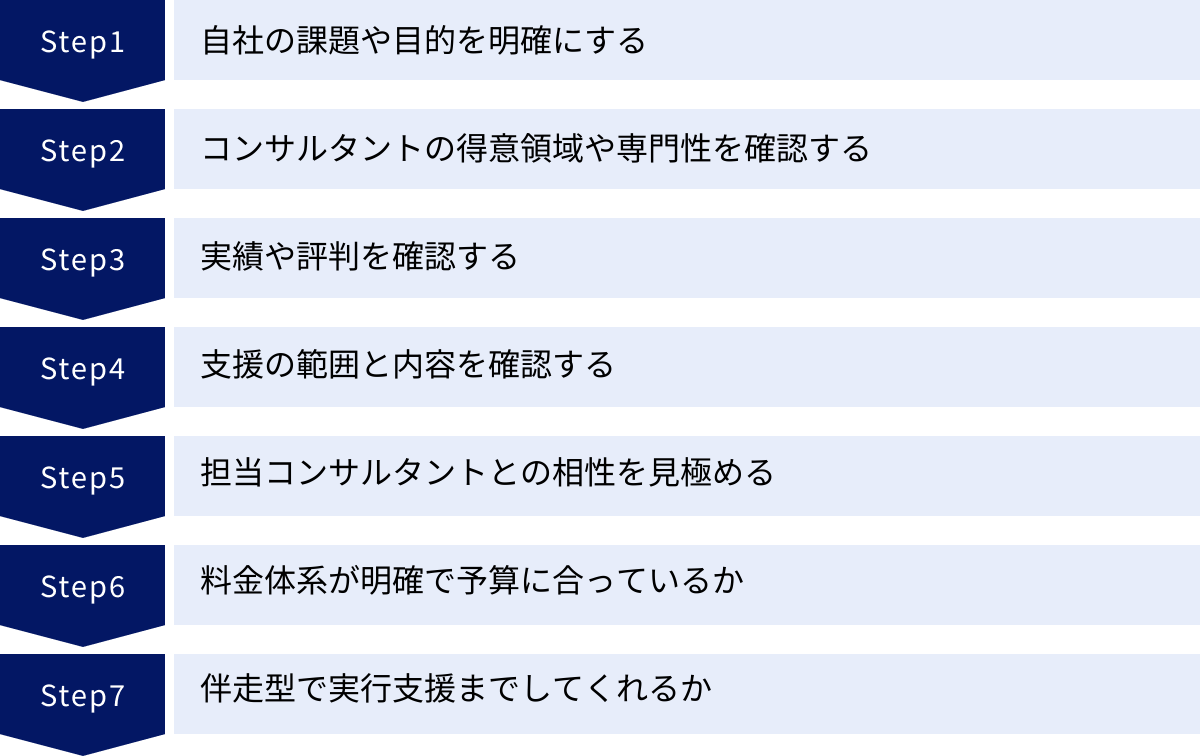

営業コンサルティング会社を選ぶ7つのポイント

営業コンサルティングは決して安価な投資ではありません。その効果を最大化するためには、自社の課題や目的に最も適したパートナーを慎重に選ぶ必要があります。ここでは、コンサルティング会社選びで失敗しないための7つの重要なポイントを解説します。

① 自社の課題や目的を明確にする

コンサルティング会社に相談する前に、まずは「なぜコンサルティングが必要なのか」「導入によって何を達成したいのか」を社内で明確に言語化しておくことが最も重要です。課題や目的が曖昧なままでは、コンサルタントも的確な提案ができず、導入後に「思っていたのと違った」というミスマッチが生じやすくなります。

- 現状の課題を洗い出す:

- 「売上が前年比で伸び悩んでいる」といった結果だけでなく、「新規のアポイント獲得数が減少している」「商談の受注率が低下している」「既存顧客からのリピートが少ない」など、具体的な事実(Fact)を洗い出しましょう。

- 「営業担当者のスキルが属人化している」「営業プロセスが非効率だ」といった定性的な課題もリストアップします。

- 目的とゴール(KGI/KPI)を設定する:

- 課題解決の結果、どのような状態になりたいのかを具体的に描きます。例えば、「半年後に売上を前年比120%にする」(KGI)、「そのために、月間の新規商談数を30件から50件に増やす」(KPI)、「営業担当者の平均受注率を15%から20%に引き上げる」(KPI)といったように、できるだけ定量的な目標を設定することが望ましいです。

この作業を通じて自社の状況を客観的に把握することで、コンサルティング会社からの提案を評価する際の明確な判断基準を持つことができます。

② コンサルタントの得意領域や専門性を確認する

一口に営業コンサルティングと言っても、会社によって得意な領域や専門性は大きく異なります。自社のビジネスモデルや課題に合致した強みを持つ会社を選ぶことが成功の鍵です。

- BtoBかBtoCか:

法人向け営業(BtoB)と個人向け営業(BtoC)では、意思決定プロセスやアプローチ手法が全く異なります。自社のビジネスドメインに合った実績が豊富な会社を選びましょう。 - 業界・業種への専門性:

製造業、IT・SaaS、不動産、金融など、業界特有の商習慣や課題が存在します。自社と同じ、あるいは類似した業界でのコンサルティング実績が豊富かどうかは重要な判断材料です。業界知識があれば、より的確で実践的な提案が期待できます。 - 課題領域の専門性:

「新規開拓」「既存顧客の深耕」「インサイドセールスの立ち上げ」「営業DXの推進」「営業研修」など、自社が最も解決したい課題領域に強みを持っているかを確認します。公式サイトのサービス内容や実績紹介ページで、どのような課題解決を得意としているかをチェックしましょう。

③ 実績や評判を確認する

そのコンサルティング会社が、過去にどのような成果を出してきたのかを確認することは、信頼性を測る上で欠かせません。

- 公式サイトの実績:

多くの会社が公式サイトで過去の支援実績を公開しています。どのような業界の、どのような課題を持つ企業を支援し、どのような成果(売上向上、生産性改善など)に繋がったのかを確認します。ただし、「成功事例」はあくまで良い面を切り取ったものであることを念頭に置きましょう。 - 契約継続率や顧客満足度:

もし公開されていれば、契約継続率や顧客満足度アンケートの結果なども参考になります。高い数値は、クライアントが提供されるサービスに満足していることの証左です。 - 第三者からの評判:

可能であれば、業界内での評判や、実際にその会社のサービスを利用したことがある企業からの声(オンラインのレビューや、人づての紹介など)も参考にすると、より多角的な判断ができます。

④ 支援の範囲と内容を確認する

コンサルティングの支援範囲は会社によって様々です。戦略立案やアドバイスのみを行うのか、それとも現場に深く入り込んで実行まで伴走してくれるのか、そのスタンスを確認することが重要です。

- 戦略立案(Plan)のみか、実行支援(Do)までか:

「素晴らしい戦略レポートを納品してもらったが、現場で実行されずに絵に描いた餅で終わってしまった」というケースは少なくありません。特に組織改革やプロセスの定着を目指す場合は、戦略立案だけでなく、現場の営業担当者へのトレーニングや、施策の進捗管理など、実行までをハンズオンで支援してくれる「伴走型」のコンサルティング会社が望ましいでしょう。 - 成果物の具体性:

契約前に、どのような成果物(例:営業戦略計画書、セールスマニュアル、研修テキスト、SFA設定定義書など)が納品されるのかを具体的に確認しておきましょう。 - 支援体制:

どのようなメンバーが、何人体制で、どれくらいの頻度(週次、月次など)で関わってくれるのかも重要な確認ポイントです。

⑤ 担当コンサルタントとの相性を見極める

コンサルティングプロジェクトの成否は、担当するコンサルタント個人のスキルや人柄に大きく左右されると言っても過言ではありません。企業の看板だけでなく、「誰が」担当してくれるのかを必ず確認しましょう。

- 事前面談の実施:

契約前に、実際にプロジェクトを担当する予定のコンサルタントと面談する機会を設けてもらいましょう。その際、経歴や実績だけでなく、コミュニケーションの取りやすさや、こちらの話を真摯に聞いてくれるかといった人柄も確認します。 - コミュニケーションスタイル:

高圧的な態度で一方的に指示してくるタイプではなく、自社の文化や現場の状況を尊重し、対等なパートナーとして共に課題解決に取り組んでくれる姿勢があるかを見極めましょう。長期にわたって密に連携していく相手だからこそ、信頼関係を築けるかどうかが非常に重要です。

⑥ 料金体系が明確で予算に合っているか

費用については、単に金額の大小だけでなく、その内訳と透明性が重要です。

- 料金体系の明確さ:

「一式」といった曖昧な見積もりではなく、何にどれくらいの費用がかかるのか(コンサルタントの単価、稼働時間、実費など)が明記されているかを確認します。 - 追加費用の有無:

契約範囲外の業務を依頼した場合や、期間が延長した場合に、どのような条件で追加費用が発生するのかを事前に明確にしておきましょう。後々のトラブルを防ぐために、契約書にも明記してもらうのが賢明です。 - 費用対効果(ROI)の視点:

提示された費用で、自社が設定した目標(売上向上など)が達成できるのか、投資対効果(ROI)が見合うのかを冷静に判断します。複数の会社から見積もりを取り、サービス内容と費用を比較検討する「相見積もり」を行うことを強く推奨します。

⑦ 伴走型で実行支援までしてくれるか

ポイント④とも関連しますが、これは特に重要なため独立した項目として挙げます。コンサルティングの最大の失敗は、「提言されただけで、何も変わらなかった」という状態です。

- 現場への介入度:

コンサルタントが会議室での議論だけでなく、実際に営業現場に同行したり、営業ミーティングに参加したり、個別の営業担当者と1on1で面談したりするなど、どれだけ現場に深く関わってくれるかを確認しましょう。 - 知識やノウハウの移転(内製化支援):

優れたコンサルティングは、最終的にコンサルタントがいなくても、企業が自律的に改善を続けられる状態(内製化)を目指します。プロジェクトを通じて、コンサルタントが持つ知識やスキル、思考法が自社の社員に移転されるような仕組み(共同での資料作成、勉強会の実施など)が組み込まれているかを確認しましょう。

これら7つのポイントを総合的に吟味し、自社にとって最適なパートナーを選ぶことが、営業コンサルティングを成功に導くための第一歩となります。

【目的別】おすすめの営業コンサルティング会社25選

ここでは、数ある営業コンサルティング会社の中から、特に実績や専門性が高く評価されている25社を目的別に分類して紹介します。各社の特徴を参考に、自社の課題に合った会社を見つけるためのヒントにしてください。

※掲載されている情報は2024年時点のものです。最新の情報は各社の公式サイトにてご確認ください。

総合的に支援してくれる営業コンサルティング会社

戦略立案から実行支援、組織構築、人材育成まで、営業に関するあらゆる課題に幅広く対応できる企業です。

株式会社セレブリックス

25年以上にわたり、1,200社、12,000サービス以上の営業支援実績を持つ、業界のリーディングカンパニーです。「実行支援」に強みを持ち、コンサルティングだけでなく営業代行(セールスアウトソーシング)も手掛けているため、理論と実践の両面からリアルな支援が可能です。顧客開拓メソッド「マトリクス」など、独自のノウハウを多数保有しています。

(参照:株式会社セレブリックス公式サイト)

パーソルプロセス&テクノロジー株式会社

人材大手のパーソルグループに属し、営業・マーケティング領域のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)やコンサルティングを提供しています。インサイドセールスやセールスDX領域に特に強く、大規模な組織のプロセス改革やツール導入を得意としています。人材グループならではの知見を活かした組織構築や人材育成支援も強みです。

(参照:パーソルプロセス&テクノロジー株式会社公式サイト)

株式会社識学

「識学」という独自の組織マネジメント理論を基に、コンサルティングサービスを展開しています。営業組織に特化しているわけではありませんが、組織内の位置と役割を明確にし、責任の所在をはっきりさせることで、営業組織のパフォーマンスを最大化します。特に、評価制度の構築やマネジメント層の意識改革に定評があります。

(参照:株式会社識学公式サイト)

株式会社アイドマ・ホールディングス

中小企業向けの営業支援に強みを持つ会社です。営業支援ツール「Sales Crowd」の提供と、営業コンサルティングを組み合わせてサービスを提供しています。特にテストマーケティングや新規事業の立ち上げ支援を得意とし、データに基づいた効率的な営業手法の構築をサポートします。

(参照:株式会社アイドマ・ホールディングス公式サイト)

アチーブメント株式会社

選択理論心理学をベースにした人材教育コンサルティング会社です。営業研修に定評があり、スキルやテクニックだけでなく、営業担当者の「目標達成への意欲」や「人間力」といったマインドセットの変革を重視しています。トップセールスを多数輩出してきた実績があります。

(参照:アチーブメント株式会社公式サイト)

BtoBマーケティング・営業に強いコンサルティング会社

現代のBtoB営業に不可欠な、マーケティングと営業の連携を重視した支援を得意とする企業です。

株式会社才流

BtoBマーケティングと営業のコンサルティングに特化した、業界で非常に高い知名度を誇る会社です。独自の「才流メソッド」に基づき、再現性の高い施策を提案します。代表の栗原氏をはじめ、発信するブログや書籍は多くのビジネスパーソンに読まれており、その知見の深さには定評があります。

(参照:株式会社才流公式サイト)

株式会社Magic Moment

営業DXプラットフォーム「Magic Moment Playbook」の提供と、営業コンサルティングを一体で提供しています。「エンゲージメント」を科学し、顧客との関係構築から収益化までの一連のプロセスをデータドリブンで最適化することを得意としています。特にSaaS企業からの支持が厚いです。

(参照:株式会社Magic Moment公式サイト)

株式会社LEAPT

BtoBマーケティングからインサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスまで、The Model型の組織構築・運用支援に特化しています。特にインサイドセールスの立ち上げや強化に関するノウハウが豊富で、実践的な支援が受けられます。

(参照:株式会社LEAPT公式サイト)

株式会社impt

代表の黒野氏がキーエンス出身であり、その経験を基にした合理的な営業手法の構築支援に強みを持ちます。特に製造業やIT業界向けのBtoB営業コンサルティングを得意とし、営業プロセスの標準化やマネジメント体制の強化で実績を上げています。

(参照:株式会社impt公式サイト)

株式会社エムエム総研

30年以上の歴史を持つBtoBマーケティング支援の老舗です。IT・エレクトロニクス業界に特化しており、業界特有の商習慣を深く理解した上でのコンサルティングが強みです。マーケティング戦略からリードジェネレーション、営業支援まで一気通貫でサポートします。

(参照:株式会社エムエム総研公式サイト)

インサイドセールスに特化したコンサルティング会社

The Modelの中核を担うインサイドセールス部門の立ち上げ、強化、運用支援に特化した企業です。

ブリッジインターナショナル株式会社

日本におけるインサイドセールスの草分け的存在です。インサイドセールスのアウトソーシングとコンサルティングの両方を手掛けており、豊富な実績とノウハウを保有しています。大手企業向けのインサイドセールス組織の構築支援に多くの実績があります。

(参照:ブリッジインターナショナル株式会社公式サイト)

株式会社RevComm

AI搭載のIP電話「MiiTel(ミーテル)」を提供している会社ですが、その電話営業・顧客対応の解析データを活用した営業コンサルティングも提供しています。データに基づき、トークのどこに課題があるのかを客観的に分析し、具体的な改善指導を行うのが特徴です。

(参照:株式会社RevComm公式サイト)

BALES株式会社

インサイドセールスのアウトソーシングサービス「BALES」を中心に事業展開していますが、その知見を活かしたコンサルティングも提供しています。特にSaaSやITサービスなど、無形商材のインサイドセールスを得意としています。

(参照:BALES株式会社公式サイト)

株式会社リーディングマーク

HR Tech領域で事業を展開する一方、インサイドセールスのコンサルティングにも力を入れています。自社でのインサイドセールス組織の運用経験を基に、リアルで実践的なノウハウを提供するのが特徴です。

(参照:株式会社リーディングマーク公式サイト)

株式会社セールス・イネーブルメント

社名の通り、営業組織のパフォーマンスを継続的に向上させる「セールス・イネーブルメント」の考え方に基づいたコンサルティングを提供。特にインサイドセールスの立ち上げから、研修、ツール活用までを一貫して支援します。

(参照:株式会社セールス・イネーブルメント公式サイト)

SaaS・スタートアップに強いコンサルティング会社

急成長が求められるSaaSビジネスやスタートアップ企業特有の課題解決に強みを持つ企業です。

マーケティング・オペレーション株式会社

SaaSビジネスにおけるThe Model型組織のオペレーション構築・改善に特化しています。SFA/CRM/MAといったツールの設定・活用支援や、データ分析基盤の構築など、セールス・マーケティングの「オペレーション(Ops)」領域のプロフェッショナルです。

(参照:マーケティング・オペレーション株式会社公式サイト)

株式会社SURGE

元セールスフォース・ドットコム(現セールスフォース・ジャパン)のメンバーが中心となって設立された会社です。SaaSビジネスの営業戦略、The Modelの構築、カスタマーサクセスまで、Salesforce社のベストプラクティスを基にしたコンサルティングを提供します。

(参照:株式会社SURGE公式サイト)

株式会社All Ads

Web広告代理店事業が主軸ですが、そのマーケティング知見を活かして、特にスタートアップ向けのグロース支援や営業コンサルティングを行っています。初期のトラクション獲得から、営業組織の立ち上げまでを伴走支援します。

(参照:株式会社All Ads公式サイト)

株式会社プロダクトフォース

プロダクトマネジメントのコンサルティングを主軸としながら、プロダクトと連携したGTM(Go-to-Market)戦略、営業戦略の立案支援を行っています。特に技術志向の強いスタートアップに適しています。

(参照:株式会社プロダクトフォース公式サイト)

営業研修・人材育成に強いコンサルティング会社

営業担当者やマネージャーのスキルアップ、マインドセット変革を通じて、組織を強化することを得意とする企業です。

TORiX株式会社

代表の高橋浩一氏は、リクルートでトップセールスとして活躍後、アルー株式会社の取締役を経て独立した、営業研修の第一人者です。行動科学に基づいた「無敗営業」のメソッドで知られ、多くの企業の営業研修を手掛けています。

(参照:TORiX株式会社公式サイト)

株式会社アルヴァスデザイン

リクルート出身のメンバーが多く在籍し、実践的な営業力強化研修に定評があります。「アルバメソッド」と呼ばれる独自の営業プロセスに基づき、論理的思考力と人間力を兼ね備えた営業パーソンの育成を目指します。

(参照:株式会社アルヴァスデザイン公式サイト)

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

リクルートグループの人材開発・組織開発の専門会社です。長年の研究と実績に基づいた、体系的で質の高い研修プログラムを多数保有しています。階層別研修やマネジメント研修など、幅広いニーズに対応可能です。

(参照:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ公式サイト)

株式会社マーキュリー

営業・販売に特化した人材サービスを展開しており、その現場で培ったノウハウを基に研修サービスを提供しています。特にセールスプロモーションや店頭販売など、対面でのコミュニケーションスキル向上に強みがあります。

(参照:株式会社マーキュリー公式サイト)

株式会社プロセスマネジメント

営業プロセス管理の手法を用いて、個人の目標達成を支援する「プロセスマネジメント」を提唱。その理論に基づいた研修やコンサルティングを提供し、営業担当者のセルフマネジメント能力の向上を促します。

(参照:株式会社プロセスマネジメント公式サイト)

株式会社キーエンス(コンサルティング事業)

驚異的な営業利益率で知られる株式会社キーエンスは、その営業ノウハウを外部に提供するコンサルティングサービスも行っています。データに基づいた合理的な営業プロセス、付加価値提案力の強化など、キーエンス流の「売れる仕組み」を学ぶことができます。

(参照:株式会社キーエンス公式サイト)

営業コンサルティングを導入する5つのメリット

営業コンサルティングを導入することは、企業にとって大きな投資ですが、成功すればそれを上回る多くのメリットをもたらします。ここでは、代表的な5つのメリットについて、具体的に解説します。

① 客観的な視点で課題を発見できる

企業が自社の課題を認識しているつもりでも、それは表面的な事象に過ぎないことがよくあります。長年同じ組織にいると、無意識のうちに「これが当たり前」という固定観念や、社内の人間関係への配慮が生まれ、問題の本質から目をそらしてしまいがちです。

営業コンサルタントは、そうした社内のしがらみがない完全な第三者です。データに基づいた冷静な分析と、多くの他社事例との比較を通じて、「なぜ売上が伸びないのか」という問いに対して、社内の人間では気づかなかった、あるいは言えなかった根本原因を突き止めてくれます。

例えば、「営業担当者のスキル不足」が課題だと感じていた企業が、コンサルタントの分析によって「実は製品のターゲット市場がズレている」「マーケティング部門からのリードの質が低い」といった、より上流工程の課題が真の原因であったと判明するケースは少なくありません。こうした客観的な課題認識が、的確な打ち手を導き出すための最初の、そして最も重要な一歩となります。

② 最新の営業ノウハウや手法を取り入れられる

ビジネス環境は常に変化しており、営業の世界も例外ではありません。顧客の購買行動の変化、新しいテクノロジーの登場、競合の戦略変更などに対応するためには、常に営業手法をアップデートしていく必要があります。

しかし、日々の業務に追われる中で、自社だけで最新のトレンドをキャッチアップし、それを自社の営業プロセスに落とし込むのは容易なことではありません。

営業コンサルティング会社は、様々な業界のトップ企業を支援する中で得られた成功事例や、最新の営業理論、セールステックに関する深い知見を豊富に蓄積しています。彼らを活用することで、自社で試行錯誤する時間を大幅に短縮し、効果が実証された最先端のノウハウや手法を迅速に自社に取り入れることができます。例えば、The Model型の分業体制や、インサイト営業、データドリブンな営業マネジメントといった新しい概念も、専門家の支援があればスムーズに導入・定着させることが可能です。

③ 営業活動を効率化・仕組み化できる

多くの企業で課題となっているのが「営業活動の属人性」です。一部のトップセールスの個人的なスキルや経験に売上が依存している状態は、非常にリスクが高いと言えます。そのエース社員が退職・異動してしまえば、売上は大きく落ち込み、そのノウハウも失われてしまいます。

営業コンサルティングは、トップセールスの行動や思考を分析・言語化し、誰でも実践可能な「型」に落とし込むことで、営業活動の標準化・仕組み化を実現します。具体的には、効果的なトークスクリプトの作成、標準的な提案資料の整備、SFA/CRMを活用した顧客情報管理ルールの策定などを行います。

これにより、新人や経験の浅い営業担当者でも、一定レベルのパフォーマンスを早期に発揮できるようになります。組織全体として安定的に成果を出せるようになり、特定の人材に依存しない、持続可能で再現性の高い「強い営業組織」を構築できます。

④ 短期間で営業組織を強化できる

営業組織の改革や強化は、通常、長い時間と多大な労力を要します。自社だけで取り組む場合、何が正しい方法なのか手探りで進めることになり、多くの試行錯誤と失敗を繰り返す可能性があります。

営業コンサルタントは、課題解決のプロフェッショナルです。豊富な経験に基づき、最短距離でゴールにたどり着くためのロードマップを提示し、プロジェクトを強力に推進してくれます。課題の特定から解決策の立案、実行、定着までの一連のプロセスを体系的に進めるため、自社だけで取り組む場合に比べて、圧倒的に短い期間で目に見える成果を出すことが期待できます。

特に、新規事業の立ち上げや、急速な市場変化への対応など、スピードが求められる場面において、営業コンサルティングの活用は非常に有効な選択肢となります。

⑤ 営業担当者のスキルアップにつながる

営業コンサルティングは、仕組みや戦略を導入するだけでなく、それを実行する「人」の成長にも大きく貢献します。

コンサルタントがプロジェクトを進める過程で、営業担当者は様々な刺激を受けることになります。例えば、コンサルタントとのディスカッションを通じて、自身の営業スタイルを客観的に見つめ直す機会が得られます。また、体系的な研修や、実際の商談への同行とフィードバック(OJT)を通じて、これまで自己流でやってきたスキルを理論的に学び直し、実践的に磨き上げることができます。

さらに、トップセールスのノウハウが組織全体に共有されることで、これまで学ぶ機会がなかった若手や中堅社員が、効果的な営業手法を効率的に吸収できるようになります。このように、コンサルティングプロジェクトは、組織全体にとって最高の学びの場となり、営業担当者一人ひとりのモチベーション向上とスキルアップに直結します。

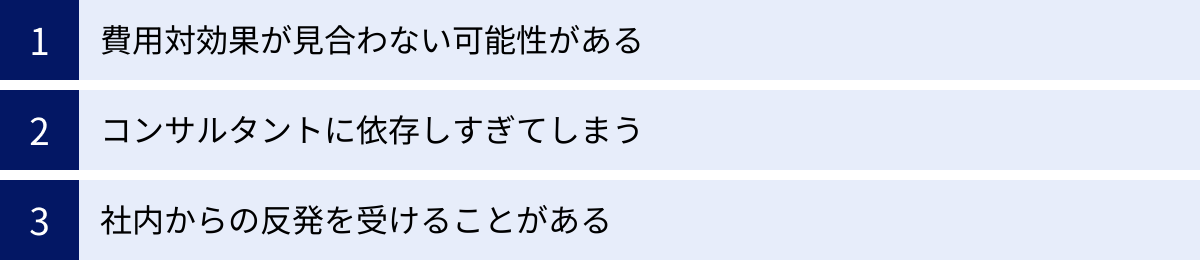

営業コンサルティングを導入する際の3つの注意点

営業コンサルティングは多くのメリットをもたらす可能性がある一方で、導入にあたってはいくつかの注意点も存在します。これらのリスクを事前に理解し、対策を講じておくことが、導入を成功させる上で不可欠です。

① 費用対効果が見合わない可能性がある

営業コンサルティングは高額な投資です。そのため、投じたコストに見合うだけの成果(リターン)が得られなければ、導入は失敗だったということになります。費用対効果が見合わなくなる主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

- 課題とコンサルタントのミスマッチ: 自社の課題と、依頼したコンサルティング会社の専門性が合致していない場合、的確な解決策が提示されず、時間と費用だけが無駄になってしまいます。「選び方のポイント」で解説したように、事前のリサーチと選定が極めて重要です。

- 目標設定の曖昧さ: 「なんとなく営業を良くしたい」といった曖昧な目的で始めてしまうと、成果を測る基準がなく、コンサルティングが成功したのか失敗したのかすら判断できません。導入前に「何を」「いつまでに」「どのレベルまで」達成するのか、具体的なゴール(KGI/KPI)を設定し、コンサルティング会社と合意しておく必要があります。

- 実行の伴わない「絵に描いた餅」: どんなに素晴らしい戦略や計画が提案されても、それが社内で実行されなければ何の意味もありません。後述するように、コンサルタントに丸投げするのではなく、自社が主体的に実行する体制と覚悟がなければ、高額なレポートだけが残る結果になりかねません。

② コンサルタントに依存しすぎてしまう

コンサルタントは非常に優秀で頼りになる存在ですが、過度に依存してしまうと、新たな問題を生む可能性があります。「コンサルタントがいないと何も決められない」「問題が起きるとすぐにコンサルタントに解決してもらおうとする」といった状態に陥ってしまうことです。

この状態の最大のリスクは、コンサルティング契約が終了した途端、組織が元の状態に戻ってしまうことです。せっかく導入した新しい営業プロセスやツールが使われなくなり、業績も元に戻ってしまう、といった事態になりかねません。

これを防ぐためには、コンサルティング導入の目的を「一時的な問題解決」ではなく、「自社にノウハウを蓄積し、将来的には自律的に課題解決できる組織になること(内製化)」と位置づけることが重要です。プロジェクト期間中、コンサルタントから積極的に知識やスキルを吸収し、自社のものにしようとする姿勢が求められます。コンサルタントを選ぶ際にも、ノウハウの移転に積極的な会社を選ぶべきです。

③ 社内からの反発を受けることがある

営業コンサルティングの導入は、既存の仕事のやり方や組織体制に変化をもたらします。人間は本能的に変化を嫌う傾向があるため、特に現場の営業担当者や、長年そのやり方で成功してきたベテラン社員から、反発や抵抗を受ける可能性があります。

- 「外部の人間に何が分かるんだ」: 現場の事情を理解していないコンサルタントからの指摘に対して、感情的な反発が生まれるケース。

- 「新しいやり方は面倒くさい」: SFAへの入力作業の増加など、新しいプロセスが一時的に負担増に感じられ、抵抗されるケース。

- 「自分のやり方を変えたくない」: これまでの自分の成功体験に固執し、変化を拒むケース。

こうした反発を放置すると、コンサルタントが提案した施策が現場に浸透せず、プロジェクトは頓挫してしまいます。この問題に対処するためには、経営層や営業責任者が、なぜ今、変革が必要なのか、コンサルティングを導入して何を目指すのかという「目的」と「ビジョン」を、粘り強く社内に伝え続けることが不可欠です。

また、一方的にトップダウンで変革を押し付けるのではなく、現場の意見をヒアリングする場を設けたり、変革によるメリット(例:事務作業が減って顧客との対話時間が増える)を具体的に示したりすることで、現場の理解と協力を得やすくなります。社内の協力体制をいかに築くかが、コンサルティング成功の鍵を握っています。

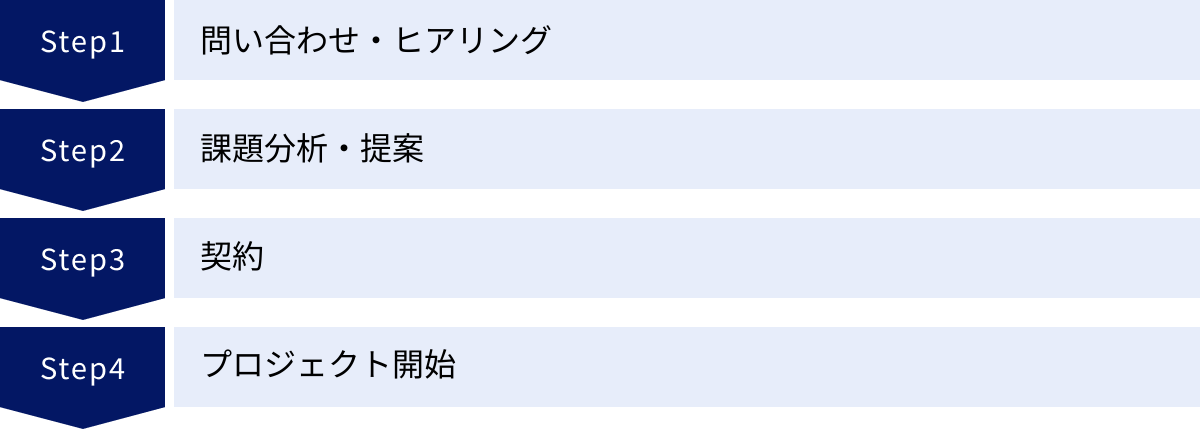

営業コンサルティング導入までの4ステップ

実際に営業コンサルティングを導入する際、どのような流れで進んでいくのでしょうか。ここでは、問い合わせからプロジェクト開始までの一般的な4つのステップについて解説します。この流れを理解しておくことで、スムーズな導入準備が可能になります。

① 問い合わせ・ヒアリング

まずは、自社の課題や目的に合いそうなコンサルティング会社をいくつかリストアップし、公式サイトのフォームや電話で問い合わせをします。この際、事前に整理しておいた自社の課題、コンサルティング導入の目的、予算感などを伝えると、その後の話がスムーズに進みます。

問い合わせ後、コンサルティング会社の担当者(通常は営業担当者やコンサルタント)との初回ヒアリング(面談)が行われます。この場で、より詳細な事業内容、組織体制、現状の課題、目指すゴールなどを共有します。

【依頼側の準備】

- 会社案内、製品・サービスの資料

- 現在の営業組織図

- 売上や商談数などの実績データ(可能な範囲で)

- 感じている課題や導入目的をまとめたメモ

このヒアリングは、コンサルティング会社が提案を作成するための重要な情報収集の場であると同時に、依頼側がコンサルティング会社の姿勢や専門性を見極める最初の機会でもあります。遠慮せずに疑問点を質問し、信頼できる相手かどうかを判断しましょう。

② 課題分析・提案

初回ヒアリングの内容に基づき、コンサルティング会社がより詳細な分析や提案の準備を進めます。場合によっては、追加のヒアリングや、現場の営業担当者へのインタビュー、データの提供などを求められることもあります。

その後、コンサルティング会社から正式な提案書と見積もりが提出されます。提案書には、通常、以下のような内容が含まれています。

- 現状分析と課題の特定: ヒアリング内容に基づき、コンサルタントの視点で整理された現状の課題。

- プロジェクトの目的とゴール: 達成すべき具体的な目標(KGI/KPI)。

- 具体的な支援内容と進め方: どのような手法で、どのような支援を、どのようなスケジュールで行うかの詳細。

- 支援体制: プロジェクトを担当するコンサルタントの経歴や役割。

- 成果物: 納品されるドキュメント類(計画書、マニュアルなど)のリスト。

- 費用: 見積もり金額とその内訳。

この提案内容を複数の会社で比較検討し、自社の課題解決に最も貢献してくれそうで、かつ信頼できるパートナーはどこかを慎重に判断します。

③ 契約

提案内容と見積もりに合意したら、正式に契約を締結します。契約書には、支援の範囲、期間、費用、支払い条件、秘密保持義務などが明記されています。

【契約書で確認すべき主なポイント】

- 業務範囲(スコープ): 「何をしてくれて、何をしてくれないのか」が明確になっているか。

- 成果物: 納品物が具体的に定義されているか。

- 費用と支払い条件: 追加費用が発生する条件は明確か。

- 契約期間と中途解約の条件: 万が一の場合の解約条件も確認しておく。

- 秘密保持: 自社の機密情報が適切に扱われるか。

契約内容に不明な点があれば、必ず事前に確認し、納得した上で締結するようにしましょう。

④ プロジェクト開始

契約締結後、いよいよプロジェクトがスタートします。通常、最初にプロジェクトの関係者全員が集まる「キックオフミーティング」が開催されます。

キックオフミーティングは、プロジェクトの成功を左右する非常に重要な場です。ここでは、以下のことを関係者全員で共有し、目線を合わせます。

- プロジェクトの背景と目的の再確認

- 最終的なゴールと成功の定義

- 全体のスケジュールとマイルストーン

- 各メンバーの役割と責任分担(RACIチャートなどを使用)

- 定例ミーティングの頻度やコミュニケーションルール

このキックオフを通じて、「これから全員でこの目標に向かって進んでいく」という一体感を醸成し、プロジェクトを円滑にスタートさせることが目的です。

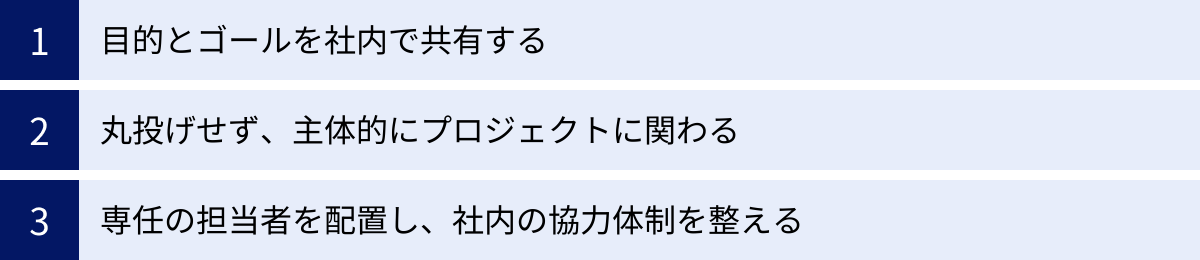

営業コンサルティングの効果を最大化する3つのコツ

高額な費用を払って営業コンサルティングを導入しても、その効果を十分に引き出せなければ意味がありません。コンサルティングを「成功」させるためには、依頼する企業側の姿勢や準備が極めて重要になります。ここでは、その効果を最大化するための3つの重要なコツを紹介します。

① 目的とゴールを社内で共有する

これは、コンサルティング導入を成功させるための最も基本的かつ重要な要素です。なぜ私たちは営業改革に取り組むのか、このプロジェクトを通じてどこを目指すのかという「大義」を、経営層から営業責任者、そして現場の営業担当者一人ひとりに至るまで、全員が自分事として理解・納得している状態を作らなければなりません。

目的が共有されていないと、現場からは「なぜ忙しいのに、こんな新しいことをやらなければいけないのか」という不満や抵抗が生まれ、プロジェクトは前に進みません。

【具体的なアクション】

- 経営トップからのメッセージ発信: 社長や事業部長が自らの言葉で、変革の必要性と期待を全社に伝える場(全社朝礼、キックオフミーティングなど)を設ける。

- 目的・ゴールの言語化と可視化: プロジェクトの目的やKGI/KPIを簡潔な言葉でスローガン化し、常に目に触れる場所に掲示する。

- 対話の場を設ける: 現場の不安や疑問に答えるための説明会やワークショップを定期的に開催し、双方向のコミュニケーションを心がける。

「やらされる改革」ではなく、「みんなでやる改革」という雰囲気を醸成できるかどうかが、成否の分かれ目となります。

② 丸投げせず、主体的にプロジェクトに関わる

営業コンサルタントは課題解決のプロフェッショナルですが、魔法使いではありません。彼らが提供するのは、あくまで外部からの知見や客観的な視点、そして変革を推進するためのフレームワークです。最終的に変革を成し遂げるのは、その会社の社員自身です。

「高いお金を払っているのだから、あとは全部お任せします」という「丸投げ」の姿勢では、プロジェクトは絶対に成功しません。コンサルタントが作った計画は現場の実情から乖離し、導入されたツールは使われず、コンサルタントがいなくなれば全てが元通りになってしまいます。

【具体的なアクション】

- 定例ミーティングに必ず出席する: 意思決定者が必ず参加し、その場で判断を下す。

- 課題や宿題に真摯に取り組む: コンサルタントから依頼された資料作成やデータ提出、現場へのヒアリングなどを、主体的に責任を持って行う。

- コンサルタントを使い倒す: 受け身で報告を待つのではなく、「こういうデータはないか?」「こういう場合はどう考えれば良いか?」など、積極的に質問し、彼らの知識や思考法を盗むつもりで関わる。

コンサルタントを「業者」ではなく、共に汗をかく「パートナー」と捉え、自らがプロジェクトのオーナーであるという当事者意識を持つことが不可欠です。

③ 専任の担当者を配置し、社内の協力体制を整える

コンサルティングプロジェクトを円滑に進めるためには、社内に強力な推進エンジンが必要です。その核となるのが、プロジェクトを推進する「専任の担当者(またはチーム)」の存在です。

この担当者は、コンサルタントとの窓口となり、日々のコミュニケーション、スケジュール管理、社内各部署との調整役など、プロジェクトのハブとしての役割を担います。片手間で兼務するのではなく、ある程度の工数をこのプロジェクトに割ける人材をアサインすることが望ましいです。

【専任担当者に求められる役割】

- コンサルタントとの橋渡し: 現場のリアルな状況や意見をコンサルタントに伝え、逆にコンサルタントの意図を現場に分かりやすく翻訳する。

- 社内調整: プロジェクトの推進に必要な他部署(マーケティング、開発、人事など)の協力を取り付ける。

- ファシリテーション: 社内ミーティングの進行や、議論の取りまとめを行う。

- 進捗管理: プロジェクト全体の進捗を把握し、遅延などがあれば対策を講じる。

専任担当者を任命し、その担当者に対して経営層がしっかりと権限を委譲することで、プロジェクトは推進力を得ます。コンサルタントという「外部の力」と、社内の専任担当者という「内部の力」が両輪となって初めて、変革という大きな車輪を動かすことができるのです。

まとめ

本記事では、営業コンサルティングの基礎知識から、サービス内容、費用、選び方のポイント、そして導入を成功させるためのコツまで、幅広く解説してきました。

営業コンサルティングは、売上の伸び悩み、営業プロセスの属人化、人材育成の課題など、企業が自社だけでは解決が難しい根深い問題を、外部の専門家の客観的な視点と豊富な知見によって解決に導く強力なソリューションです。最新の営業手法やテクノロジーを取り入れ、営業活動を仕組み化することで、特定の個人に依存しない、持続的に成長できる強い営業組織を構築することが可能になります。

しかし、その導入には決して安くない費用がかかり、コンサルタントに丸投げするだけでは成功はおろか、費用対効果が見合わない結果に終わるリスクも伴います。

営業コンサルティングの効果を最大化するためには、以下の点が極めて重要です。

- 自社の課題と目的を明確にし、最適なパートナーを慎重に選ぶこと。

- コンサルタントに依存せず、自らが主体的にプロジェクトに関わること。

- 変革の目的を社内全体で共有し、協力体制を築くこと。

変化の激しい時代において、旧来の営業スタイルを続けていては、企業の成長は望めません。もし自社の営業活動に限界を感じているのであれば、営業コンサルティングの活用は、閉塞感を打破し、新たな成長ステージへと駆け上がるための有効な選択肢となるでしょう。

この記事が、貴社にとって最適な営業コンサルティング会社を見つけ、営業改革を成功させるための一助となれば幸いです。