コンサルタントという職業に、華やかで知的なイメージを抱き、キャリアチェンジの選択肢として検討している方も多いのではないでしょうか。企業の経営層と対峙し、複雑な課題を解決に導くコンサルタントは、高い専門性とスキルが求められる職種です。その一方で、「コンサルタントになるには、何か特別な資格が必要なのだろうか?」という疑問もよく聞かれます。

この記事では、コンサルタントへの転職における資格の必要性について、多角的な視点から徹底的に解説します。資格が必須ではない理由から、資格が有利に働く具体的な場面、そしてコンサルタントの種類別におすすめの資格まで、網羅的にご紹介します。

未経験からの挑戦を考えている方、自身の専門性をさらに高めたい現役コンサルタントの方、そして将来のキャリアパスに悩むすべての方にとって、本記事が最適な資格選びとキャリア戦略を考えるための一助となれば幸いです。

目次

コンサルタントへの転職に資格は必須ではない

結論から述べると、コンサルタントになるために必須の資格というものは存在しません。 医師や弁護士のように、資格がなければその職務に就けない「業務独占資格」は、コンサルティング業界には基本的にないのです。これは、多くの人が意外に感じる事実かもしれません。

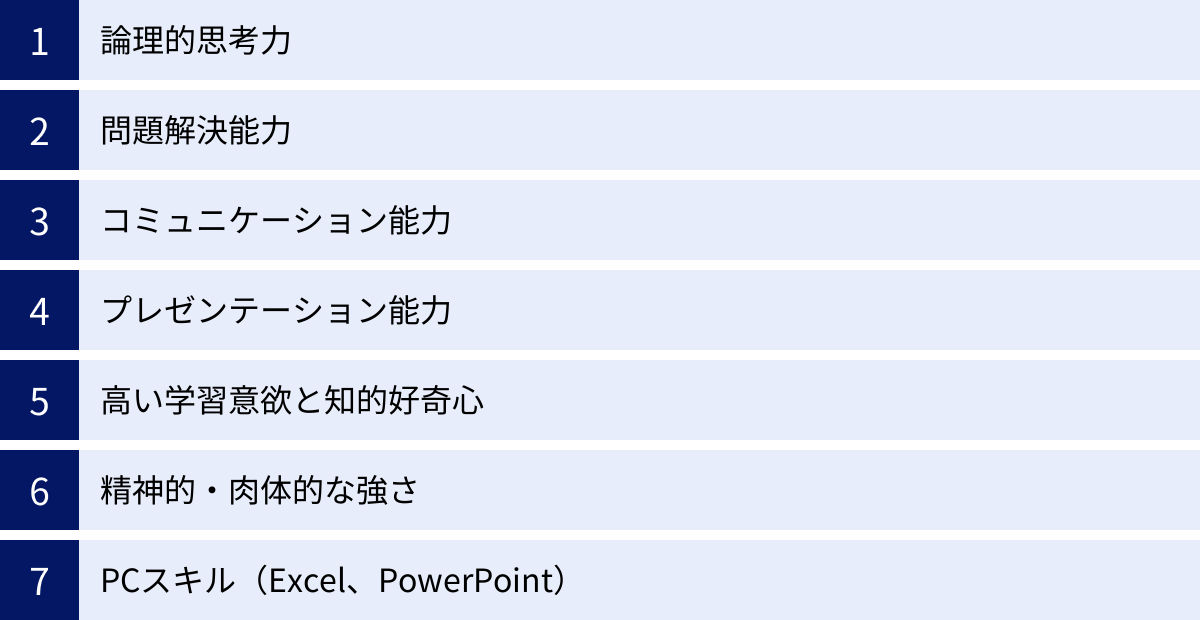

では、なぜ資格が必須ではないのでしょうか。その理由は、コンサルタントに求められる能力の本質にあります。コンサルタントの使命は、クライアント企業が抱える経営上の課題を特定し、分析し、具体的な解決策を提示して、その実行を支援することです。このプロセスで最も重要視されるのは、資格の有無ではなく、以下のような個人の根源的な能力です。

- 論理的思考力(ロジカルシンキング): 複雑に絡み合った事象を構造的に捉え、因果関係を正確に把握し、筋道の通った結論を導き出す力。

- 問題解決能力: 表面的な問題にとらわれず、真の原因(ボトルネック)は何かを見抜き、実現可能な解決策を立案・実行する力。

- 仮説構築力: 限られた情報の中から、問題の本質や解決の方向性について「おそらくこうではないか」という仮説を立て、それを検証していく力。

- コミュニケーション能力: 経営層から現場の従業員まで、様々な立場の人と円滑な人間関係を築き、本音を引き出し、信頼を得る力。

これらの能力は、ペーパーテストで測れる知識とは異なり、これまでの職務経験や個人の思考の癖、人間性の中に深く根ざしています。そのため、コンサルティングファームの採用選考では、学歴や職歴に加えて、ケース面接と呼ばれる模擬コンサルティングを通じて、候補者の地頭の良さやポテンシャルを徹底的に見極めようとします。

実際に、コンサルティング業界では、資格を一切保有していなくても第一線で活躍している人が数多く存在します。例えば、事業会社で新規事業の立ち上げを成功させた経験を持つ人、マーケティング部門で顕著な実績を上げた人、あるいはエンジニアとして大規模システムの設計・開発を牽引してきた人など、多様なバックグラウンドを持つ人材が、その経験で培った問題解決能力や業界知識を武器にコンサルタントへ転身しています。

彼らに共通するのは、前職で「なぜこの問題が起きているのか?」「どうすればもっと良くなるのか?」を常に考え、主体的に行動し、成果を出してきた経験です。コンサルティングファームは、こうした「オーナーシップを持って課題解決に取り組んだ経験」そのものを、資格以上に高く評価する傾向にあります。

もちろん、「資格が全く無意味だ」と言いたいわけではありません。特定の状況下においては、資格が強力な武器になることも事実です。しかし、大前提として「資格さえ取ればコンサルタントになれる」という考え方は誤りであると理解しておくことが重要です。資格取得は、あくまで自身の市場価値を高めるための一つの手段であり、目的ではありません。

コンサルタントを目指す上で最も大切なのは、日々の業務の中で論理的思考力や問題解決能力を意識的に鍛え、それを証明できるような実績を積み重ねていくことです。その上で、自身のキャリアプランに合わせて戦略的に資格を取得することができれば、転職活動を有利に進め、入社後もより高いレベルで活躍できる可能性が広がるでしょう。

次の章では、資格が必須ではないという前提を踏まえた上で、それでもなお資格の取得がコンサルタントの転職やキャリアにおいて有利に働く具体的な理由について、詳しく解説していきます。

コンサルタントの転職で資格が有利に働く3つの理由

前章で述べた通り、コンサルタントへの転職に資格は必須ではありません。しかし、それは資格の価値を否定するものではなく、むしろ戦略的に活用することで、キャリアにおいて大きなアドバンテージとなり得ます。 特に、未経験からの挑戦や、特定の専門分野でのキャリアアップを目指す際には、資格が強力な武器となる場面が数多く存在します。

ここでは、コンサルタントの転職や実務において、資格が有利に働く3つの具体的な理由を深掘りしていきます。

① 専門性の高さを客観的に証明できる

コンサルタントへの転職、特に書類選考や一次面接の段階では、採用担当者は限られた情報の中から候補者のポテンシャルを判断しなければなりません。その際に、資格はあなたの知識やスキルレベルを客観的な指標で証明してくれる強力なツールとなります。

例えば、あなたが事業会社で経理業務に携わっていたとします。履歴書や職務経歴書に「財務分析が得意です」「会計知識が豊富です」と記述したとしても、採用担当者にとっては、そのレベル感を正確に把握するのは困難です。しかし、そこに「公認会計士」や「日商簿記1級」といった資格名が記載されていれば、話は大きく変わります。これらの資格は、取得するために高度な専門知識と多大な努力が必要であることを、採用担当者も理解しているからです。つまり、資格はあなたの「得意です」という主観的なアピールを、「このレベルの知識を保有しています」という客観的な事実に転換してくれるのです。

この効果は、異業種からコンサルタントを目指す場合に特に顕著です。例えば、ITエンジニアがITコンサルタントへの転職を希望する際、「ITストラテジスト試験」に合格していれば、単なる技術者ではなく、経営的な視点からIT戦略を立案できる能力を持っている可能性が高いと評価されます。これは、実際の業務経験だけでは示しにくい「経営とITを繋ぐ視点」を、資格が代弁してくれる好例と言えるでしょう。

このように、資格はあなたの専門性を分かりやすくラベリングし、採用担当者に対して「この候補者は、この分野について一定水準以上の知識を持っている」という安心感と期待感を与えます。数多くの応募者の中から、まず話を聞いてみたいと思わせるための「通行手形」として、資格は非常に有効に機能するのです。

② 顧客からの信頼を得やすくなる

コンサルタントの仕事は、クライアントとの信頼関係なくしては成り立ちません。プロジェクトの初期段階や、重要な提案の場面において、専門資格を保有していることは、顧客に対して安心感を与え、専門家としての信頼を迅速に獲得するための大きな助けとなります。

想像してみてください。あなたは企業の経営者で、会社の未来を左右するM&A(企業の合併・買収)を検討しているとします。そこに現れたコンサルタントが「財務デューデリジェンス(買収対象企業の財務状況調査)を担当します」と自己紹介したとします。もしそのコンサルタントが「公認会計士」や「税理士」の資格を持っていたら、どう感じるでしょうか。おそらく、会計や税務のプロフェッショナルであるという客観的な証明があることで、安心して重要な調査を任せられると感じるはずです。

これは財務・会計分野に限った話ではありません。人事制度の改革プロジェクトであれば「社会保険労務士」、大規模なシステム導入プロジェクトであれば「PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)」、知的財産戦略に関するコンサルティングであれば「弁理士」といったように、それぞれの専門分野に対応する資格は、クライアントに対する強力な説得材料となります。

特に、コンサルタントとしての経験がまだ浅い若手や、特定の専門領域で独立を目指す場合、この「資格による信頼の補完」は極めて重要です。クライアントは、コンサルタント個人の実績だけでなく、その人が持つ客観的な権威性も見ています。資格は、あなたの名刺に「国や国際機関が認めた、この分野の専門家です」という箔を付け、円滑なコミュニケーションとプロジェクト推進の土台を築いてくれるのです。

③ キャリアの選択肢が広がる

資格取得は、コンサルタントとしての現在の価値を高めるだけでなく、将来のキャリアパスにおける選択肢を大きく広げるための戦略的な投資でもあります。

コンサルティングファームで経験を積んだ後のキャリアは多様です。ファーム内で昇進してパートナーを目指す道、他のファームへ移籍する道、事業会社の経営企画部門や役員として転職する道、そして独立して自身のコンサルティング会社を立ち上げる道など、様々な可能性が広がっています。

ここで、資格の有無がキャリアの分岐点に影響を与えることがあります。例えば、「中小企業診断士」の資格を持っていれば、大企業向けのコンサルティングだけでなく、地域の中小企業支援という領域で独自のポジションを築き、独立開業する際の大きな強みとなります。実際に、中小企業診断士として登録することで得られる公的機関からの仕事の紹介や、同じ資格を持つ仲間とのネットワークは、独立後の事業基盤を支える上で非常に有益です。

また、「MBA(経営学修士)」、特に海外のトップスクールで取得したMBAは、コンサルティング業界内での評価はもちろんのこと、将来的にグローバル企業の経営幹部を目指す際のパスポートのような役割を果たします。MBAプログラムを通じて得られる体系的な経営知識と、世界中に広がる強力な人的ネットワークは、他の何物にも代えがたい資産となるでしょう。

このように、資格は特定の専門性を深めるだけでなく、キャリアの方向転換やステップアップを考えた際に、新たな扉を開く鍵となり得ます。 自身の長期的なキャリアビジョンを見据え、その実現のためにどのような知識や権威性が必要かを考え、戦略的に資格を選択し取得することが、より豊かで多様な職業人生を歩むための重要な布石となるのです。

資格選びの前に知っておきたいコンサルタントの種類

「コンサルタントの転職に資格が有利なのは分かった。では、どの資格を取ればいいのか?」と考える前に、一つ重要なステップがあります。それは、自分がどの種類のコンサルタントを目指したいのかを明確にすることです。

一口に「コンサルタント」と言っても、その専門領域や業務内容は多岐にわたります。当然、求められる知識やスキルも異なり、有効な資格も変わってきます。闇雲に資格取得に走るのではなく、まずはコンサルタントの全体像を把握し、自身の興味・関心やこれまでの経験と照らし合わせて、進むべき方向性を見定めることが、最適な資格選びの第一歩となります。

ここでは、代表的なコンサルタントの種類を5つに分類し、それぞれの特徴や業務内容について解説します。

| コンサルタントの種類 | 主なクライアント | 主要な業務内容 | 求められるスキルの特徴 |

|---|---|---|---|

| 戦略系コンサルタント | 大企業の経営トップ層(CEO、役員など) | 全社戦略、事業戦略、M&A戦略、新規事業立案など、経営の最上流に関わる意思決定支援 | 高度な論理的思考力、仮説構築力、情報分析力、経営に関する俯瞰的な視点 |

| 総合系・業務系コンサルタント | 大企業の各事業部門、ミドルマネジメント層 | 戦略実行支援、業務プロセス改革(BPR)、SCM改革、CRM導入、コスト削減など、現場レベルでの課題解決 | 幅広い業界・業務知識、プロジェクトマネジメント能力、現場を巻き込むコミュニケーション能力 |

| ITコンサルタント | 企業のCIOや情報システム部門 | IT戦略立案、システム化構想策定、システム導入・刷新のPMO(プロジェクトマネジメントオフィス)支援 | 経営とITの両方に関する知識、最新技術動向への理解、大規模プロジェクトの管理能力 |

| 財務・会計系コンサルタント(FAS) | 企業のCFOや財務・経理部門、投資ファンド | M&Aアドバイザリー、企業価値評価(バリュエーション)、事業再生、不正調査(フォレンジック) | 高度な会計・税務・財務知識、ファイナンス理論、緻密な分析力と正確性 |

| 人事・組織系コンサルタント | 企業のCHROや人事部門 | 人事制度設計・改革、組織開発、人材育成体系の構築、チェンジマネジメント | 人事・労務に関する専門知識、組織心理学や行動科学への理解、対人感受性の高さ |

戦略系コンサルタント

戦略系コンサルタントは、企業のCEOや取締役といった経営トップ層をクライアントとし、企業全体の方向性を決定づけるような最上流の課題に取り組みます。「特定の業界でNo.1になるにはどうすればよいか」「今後10年でどの新規事業に投資すべきか」「A社を買収すべきか否か」といった、極めて抽象的で難易度の高い問いに対して、論理とデータ分析を駆使して答えを導き出します。

少数精鋭のチームで、短期間に膨大な情報を収集・分析し、本質的な課題を特定。そして、経営陣が納得し、実行に移せるような戦略を提言します。求められるのは、極めて高いレベルの論理的思考力、仮説構築・検証能力、そして複雑な事象をシンプルに構造化する力です。この分野では、経営全般を体系的に学ぶ「MBA(経営学修士)」との親和性が非常に高いと言われています。

総合系・業務系コンサルタント

総合系コンサルタントは、戦略系ファームが策定した「あるべき姿(To-Be)」を実現するために、具体的な業務プロセスにまで落とし込み、その実行を支援する役割を担います。戦略立案から実行支援までを一気通貫で手掛けるファームが多く、「戦略だけでは会社は変わらない」という思想のもと、より現場に近い立ち位置でクライアントと伴走します。

主なテーマは、サプライチェーンマネジメント(SCM)の最適化、顧客関係管理(CRM)システムの導入、間接材のコスト削減、RPA(Robotic Process Automation)による業務自動化など、多岐にわたります。数名から時には数百人規模のチームで、長期間にわたるプロジェクトを推進することも少なくありません。そのため、個々の分析能力に加えて、プロジェクト全体を計画・管理・遂行する「PMP」のようなプロジェクトマネジメントスキルや、業務の基本言語である会計知識を示す「日商簿記」などが役立ちます。

ITコンサルタント

ITコンサルタントは、経営戦略とIT戦略を融合させ、企業の競争力強化をテクノロジーの側面から支援する専門家です。「デジタルトランスフォーメーション(DX)をどう進めるか」「全社的なデータ活用基盤をどう構築するか」「基幹システムをクラウドに移行すべきか」といった課題に対し、技術的な知見と経営的な視点の両方から最適な解を提案します。

クライアントはCIO(最高情報責任者)や情報システム部門が中心ですが、近年は事業部門が主導するDXプロジェクトも増えており、ビジネスサイドとの連携が不可欠です。システム導入プロジェクトでは、要件定義からベンダー選定、進捗管理までを担うPMO(Project Management Office)としての役割も重要になります。この領域では、「ITストラテジスト試験」や「プロジェクトマネージャ試験」といった情報処理技術者試験や、ERPパッケージの専門知識を証明する「SAP認定コンサルタント」などが直接的な強みとなります。

財務・会計系コンサルタント(FAS)

FAS(Financial Advisory Service)とも呼ばれるこの分野のコンサルタントは、M&Aや事業再生、不正調査といった、高度な財務・会計知識を要する専門領域に特化しています。M&Aのプロセスにおいては、買収対象企業の財務内容を精査するデューデリジェンスや、企業価値を算定するバリュエーションといった重要な役割を担います。また、経営危機に陥った企業の再建計画を策定したり、粉飾決算などの不正会計の調査を行ったりもします。

業務の性質上、財務諸表を深く読み解き、分析する能力が不可欠であり、専門性の高さが極めて重視される分野です。そのため、「公認会計士」や「税理士」、「USCPA(米国公認会計士)」といった会計・税務の国家資格保有者が数多く活躍しており、これらの資格は採用においても非常に高く評価されます。

人事・組織系コンサルタント

人事・組織系コンサルタントは、「ヒト」という経営資源を最大化するための支援を行います。企業のビジョンや戦略に基づき、「どのような人材を評価し、処遇すべきか」という人事制度(等級、評価、報酬)の設計や、「変化に強い組織文化をどう醸成するか」といった組織開発、「次世代のリーダーをどう育成するか」というタレントマネジメントなど、幅広いテーマを扱います。

近年は、働き方改革、ダイバーシティ&インクルージョン、従業員エンゲージメントの向上といった新しい課題への対応も求められています。法律や制度に関する正確な知識と、人の心理や行動に対する深い洞察力の両方が必要です。「社会保険労務士」の資格は労働法規に関する専門性を証明する上で有効であり、「GCDF-Japanキャリアカウンセラー」のような資格は、従業員のキャリア開発支援において専門性を発揮できます。

以上のように、目指すコンサルタントの種類によって、求められる専門性やフィットする資格は大きく異なります。まずは自己分析と情報収集を通じて、自身のキャリアの軸足をどこに置くかをじっくりと考えることが、後悔のない資格選び、そしてコンサルタントとしてのキャリア成功への第一歩となるでしょう。

【全般】コンサルタントの転職におすすめの資格7選

目指す専門分野に関わらず、コンサルタントとしての基礎体力を証明し、転職活動を有利に進める上で汎用性が高い資格が存在します。これらの資格は、特定の業務知識だけでなく、論理的思考力やビジネス全般への理解度、あるいはグローバルな舞台で活躍するための素養を示す指標として、多くのコンサルティングファームで評価される傾向にあります。

ここでは、あらゆるタイプのコンサルタントを目指す方におすすめできる、汎用性の高い7つの資格を厳選してご紹介します。

① MBA(経営学修士)

MBA(Master of Business Administration)は、大学院の修士課程で経営学を修了した者に与えられる学位です。資格というよりは「学位」ですが、コンサルタントを目指す上での価値は絶大であり、特に外資系の戦略コンサルティングファームなどでは、採用候補者に対する評価を大きく左右する要素となります。

MBAプログラムでは、マーケティング、ファイナンス、アカウンティング、組織論、経営戦略といった経営に必要な知識を体系的かつ網羅的に学びます。ケーススタディを通じて、実在する企業の経営課題を擬似的に体験し、多様なバックグラウンドを持つ学友と議論を重ねることで、経営を俯瞰する視点や、複雑な問題を構造的に捉える思考力が養われます。

- メリット: 経営層と同じ言語で対話できるだけのビジネスリテラシーが身につきます。また、世界トップクラスのビジネススクールで取得した場合、そこで得られるグローバルな人的ネットワークは一生の財産となります。

- 注意点: 取得には多大な時間と費用(数百万〜二千万円以上)がかかります。また、どのビジネススクールで取得したかという「ブランド」も重視される傾向があるため、スクール選びは慎重に行う必要があります。

② 中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家であり、経営コンサルタントに関する唯一の国家資格として知られています。法律で定められた資格であるため、社会的信用度が非常に高いのが特徴です。

試験科目は、経済学・経済政策、財務・会計、企業経営理論、運営管理(オペレーション・マネジメント)、経営法務、経営情報システム、中小企業経営・政策と、非常に広範囲にわたります。これらを網羅的に学習することで、企業経営に関する横断的な知識を体系的に習得できます。

- メリット: 経営全般に関する知識レベルを客観的に証明でき、特に国内の中小企業をクライアントとするコンサルティングにおいては絶大な信頼性を発揮します。将来的に独立開業を視野に入れる場合にも、非常に強力な武器となります。

- 注意点: 試験の難易度は高く、合格には1,000時間程度の学習が必要と言われています。また、資格取得後も5年ごとの更新が必要で、継続的な知識のアップデートが求められます。(参照:中小企業診断協会)

③ 公認会計士

公認会計士は、監査・会計の専門家であることを証明する国家資格であり、三大国家資格の一つに数えられる最難関資格です。主な独占業務は企業の財務諸表監査ですが、その過程で培われる高度な会計知識、財務分析能力、そして職業的倫理観は、コンサルティング業界でも極めて高く評価されます。

特に、M&Aにおける財務デューデリジェンスや企業価値評価、事業再生といった財務・会計系のコンサルティング(FAS)の領域では、公認会計士資格は必須に近いと言えるほど重要視されます。また、戦略系や業務系のコンサルティングにおいても、企業のビジネスモデルを財務数値から深く理解し、説得力のある提言を行う上で、会計知識は強力な基盤となります。

- メリット: 財務・会計分野における圧倒的な専門性と信頼性を得られます。転職市場での価値は非常に高く、多様なキャリアパスを描くことが可能です。

- 注意点: 試験の合格率は約10%前後と非常に低く、合格には数年単位での専念した学習が必要です。コンサルタントとしては、監査で求められる「過去の正しさを証明する視点」だけでなく、「未来の価値を創造する視点」を持つことが重要になります。(参照:日本公認会計士協会)

④ 税理士

税理士は、税務に関する専門家であることを証明する国家資格です。主な独占業務は税務代理、税務書類の作成、税務相談ですが、企業活動と税は切っても切れない関係にあるため、その専門知識はコンサルティングの様々な場面で活かされます。

M&Aにおける税務デューデリジェンス、組織再編時の税務リスクの検討、事業承継スキームの立案など、税務の視点が不可欠なコンサルティング領域で強みを発揮します。また、クライアント企業のコスト削減を考える上で、節税に関するアドバイスは直接的な価値提供につながります。

- メリット: 税務という極めて専門的な領域での権威性を確立できます。公認会計士と同様に、FAS領域や事業承keyコンサルティングで高く評価されます。

- 注意点: 科目合格制であり、5科目全てに合格するまでには長い年月がかかる場合があります。専門性が税務に特化しているため、より幅広い経営課題に対応するためには、会計やファイナンスの知識も補う意識が必要です。(参照:日本税理士会連合会)

⑤ PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)

PMPは、米国の非営利団体であるPMI(Project Management Institute)が認定する、プロジェクトマネジメントに関する事実上の国際標準資格です。特定の業種や業務に偏らない、汎用的なプロジェクトマネジメントの知識体系(PMBOK)に基づいています。

コンサルティング業務の多くは、期間と目標が定められたプロジェクト形式で進められます。PMP資格は、スコープ、タイム、コスト、品質、リスクといったプロジェクトの各要素を統合的に管理し、チームを率いて目標達成に導く能力があることを客観的に証明します。特に、大規模なシステム導入や業務改革プロジェクトを担う総合系・IT系のコンサルタントにとっては、非常に親和性の高い資格です。

- メリット: プロジェクトを計画通りに完遂させるための体系的な手法と考え方を身につけていることをアピールできます。グローバルで通用する資格であるため、外資系ファームや海外案件で有利に働きます。

- 注意点: 受験資格として、大卒者の場合は3年以上(4,500時間以上)のプロジェクトマネジメント実務経験が必要です。また、資格を維持するためには3年ごとにPDU(学習単位)を取得し、継続的な学習を証明する必要があります。(参照:PMI日本支部)

⑥ 日商簿記検定

日商簿記検定は、日本商工会議所が主催する、企業の経理・会計に関する実務知識とスキルを測る検定試験です。ビジネスにおける共通言語である「会計」の基礎力を証明する上で、最もポピュラーで信頼性の高い資格の一つです。

コンサルタントにとって、クライアントの財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書)を正確に読み解き、経営状態を分析する能力は不可欠です。日商簿記の学習を通じて、こうした財務分析の基礎体力を養うことができます。

- メリット: 未経験からコンサルタントを目指す方が、ビジネスの基礎知識をアピールするための第一歩として最適です。特に1級を取得すれば、会計基準や原価計算に関する高度な知識を持つ証明となり、公認会計士や税理士レベルに準ずる評価を得られることもあります。

- 注意点: 転職市場で評価されるのは、一般的に2級以上です。コンサルタントとして高いレベルを目指すのであれば、連結会計や税効果会計など、より高度な論点を含む1級の取得を目標にすることをおすすめします。(参照:日本商工会議所)

⑦ TOEIC

TOEIC(Test of English for International Communication)は、英語によるコミュニケーション能力を測定する世界共通のテストです。特に、リスニングとリーディングの能力を測る「TOEIC Listening & Reading Test」のスコアは、多くの企業で英語力の客観的な指標として用いられています。

コンサルティング業界のグローバル化は年々進んでおり、外資系ファームはもちろん、日系のファームでも海外案件やクロスボーダーM&Aは増加の一途をたどっています。英語の資料を読み解く、海外のチームとメールやチャットで連携する、英語の電話会議に参加するといった場面は日常茶飯事です。

- メリット: 高いスコアは、グローバルな環境で業務を遂行できるポテンシャルを示す強力なアピールになります。コンサルタントを目指す上での一つの目安としては、最低800点、できれば900点以上が望ましいとされています。

- 注意点: TOEICのスコアはあくまでインプット(読む・聞く)能力の指標です。実際のコンサルティング業務では、アウトプット(話す・書く)能力も同様に重要です。スコア取得と並行して、スピーキングやライティングのトレーニングも意識的に行うことが大切です。(参照:IIBC(国際ビジネスコミュニケーション協会))

【専門分野別】コンサルタントにおすすめの資格13選

汎用性の高い資格に加え、特定の専門分野でキャリアを築きたい場合には、その領域に特化した資格を取得することが、他者との差別化を図り、専門家としての地位を確立するための強力な武器となります。ここでは、「IT」「財務・会計」「人事・組織」「その他」の4つのカテゴリーに分け、それぞれの分野で高く評価される専門資格をご紹介します。

| 専門分野 | おすすめの資格 | 資格の概要と特徴 |

|---|---|---|

| IT | ITストラテジスト試験 | 経営戦略に基づくIT戦略を策定・提案する最上流工程の能力を証明する国家資格。 |

| プロジェクトマネージャ試験 | 大規模かつ複雑なITプロジェクトを管理・運営する能力を証明する国家資格。 | |

| ITコーディネータ | 経営とITの架け橋となり、真に経営に役立つIT投資を推進する能力を証明する経済産業省推進資格。 | |

| SAP認定コンサルタント | 世界シェアNo.1のERPパッケージ「SAP」に関する専門知識と導入スキルを証明するベンダー資格。 | |

| 財務・会計 | USCPA(米国公認会計士) | 米国の会計基準やビジネス法規に関する専門知識を証明する資格。グローバル案件で強みを発揮。 |

| 証券アナリスト(CMA) | 証券分析・企業価値評価のプロフェッショナル。金融・投資分野の高度な知識を証明。 | |

| アクチュアリー | 確率・統計などの数理的手法を用いて、保険・年金等の不確実な事象を分析・評価する数理業務の専門家。 | |

| 人事・組織 | 社会保険労務士 | 労働・社会保険関連の法律の専門家。人事労務管理のスペシャリストであることを証明する国家資格。 |

| GCDF-Japanキャリアカウンセラー | 個人のキャリアプランニングを支援する専門的なスキルを証明する資格。人材開発や組織開発で有効。 | |

| その他 | 弁護士 | 法律全般の専門家。法務デューデリジェンスやコンプライアンス関連のコンサルティングで無類の強み。 |

| 弁理士 | 知的財産(特許、商標など)の専門家。技術系企業の知財戦略コンサルティングで活躍。 | |

| 不動産鑑定士 | 不動産の経済価値を判定する専門家。不動産関連のM&Aや事業再生で必須の資格。 | |

| 技術士 | 科学技術に関する高度な応用能力を証明する国家資格。技術分野のコンサルティングにおける最高峰。 |

ITコンサルタントにおすすめの資格

ITストラテジスト試験

情報処理推進機構(IPA)が実施する国家資格で、情報処理技術者試験の中でも最高峰のレベル4に位置づけられています。単なるIT技術者ではなく、企業の経営戦略を深く理解し、事業の成功に貢献するためのIT戦略を策定・提案できる高度専門人材であることを証明します。DX推進や事業改革をITの側面からリードするITコンサルタントにとって、最も親和性の高い資格の一つです。(参照:情報処理推進機構)

プロジェクトマネージャ試験

こちらもIPAが実施するレベル4の国家資格です。システム開発プロジェクト全体の責任者として、計画を立案し、リソースを確保し、プロジェクトを成功に導くためのマネジメント能力を問われます。大規模で複雑なシステム導入プロジェクトのPMO支援などを担うITコンサルタントにとって、PMPと並んでプロジェクト遂行能力を証明する強力な資格となります。(参照:情報処理推進機構)

ITコーディネータ

経済産業省が推進する民間資格で、経営者の視点でIT活用を考え、真に経営に役立つIT投資を企画・推進する専門家であることを認定します。技術的な知識だけでなく、経営戦略や業務改革、コミュニケーションといった幅広い能力が求められるのが特徴です。「ITで何ができるか」だけでなく、「ITをどう経営に活かすか」を提言するITコンサルタントの役割と合致しています。(参照:ITコーディネータ協会)

SAP認定コンサルタント

ドイツのSAP社が提供するERP(統合基幹業務システム)パッケージは、世界中の大企業で導入されており、その導入・運用コンサルティングは大きな市場を形成しています。SAP認定コンサルタントは、財務会計、販売管理、生産管理といった特定のモジュールに関する深い知識と導入スキルを持つことの証明です。SAP関連のプロジェクトに携わる上では、極めて強力な専門性のアピールになります。(参照:SAP SE)

財務・会計系コンサルタントにおすすめの資格

USCPA(米国公認会計士)

USCPA(U.S. Certified Public Accountant)は、米国各州が認定する公認会計士資格です。国際会計基準(IFRS)や米国会計基準(US-GAAP)に関する深い知識を証明できるため、外資系企業やグローバルに事業展開する日本企業のコンサルティング、クロスボーダーM&Aといった案件で絶大な強みを発揮します。日本の公認会計士資格と比較して、英語力も同時に証明できる点が大きなメリットです。(参照:AICPA)

証券アナリスト(CMA)

日本証券アナリスト協会が認定するプライベート資格で、証券分析や企業価値評価、ポートフォリオマネジメントといった金融・投資分野の高度な専門知識を証明します。M&Aにおけるバリュエーション(企業価値評価)業務や、企業のIR(インベスター・リレーションズ)戦略支援など、ファイナンス理論が深く関わるコンサルティング領域で高く評価されます。(参照:日本証券アナリスト協会)

アクチュアリー

保険や年金などの分野で、確率論や統計学といった数理的な手法を用いて将来のリスクや不確実性を分析・評価する「数理業務のプロフェッショナル」です。日本アクチュアリー会が実施する資格試験は超難関として知られ、保険会社や信託銀行の年金部門におけるコンサルティングでは、ほぼ必須とされる専門資格です。極めてニッチですが、代替の効かない高い専門性を築くことができます。(参照:日本アクチュアリー会)

人事・組織系コンサルタントにおすすめの資格

社会保険労務士

労働関連法規や社会保険制度に関する専門家であることを証明する国家資格です。人事制度の設計・改定、労務コンプライアンス体制の構築、就業規則の見直しといったコンサルティングにおいて、法律に基づいた正確なアドバイスを行う上で不可欠な知識です。働き方改革や多様な雇用形態への対応など、近年の人事領域における重要テーマに深く関わることができます。(参照:全国社会保険労務士会連合会)

GCDF-Japanキャリアカウンセラー

特定非営利活動法人キャリアカウンセリング協会が認定する、キャリアカウンセリングの専門資格です。個人のキャリア形成を支援するための体系的な知識とスキルを証明します。企業のタレントマネジメントや従業員のキャリア自律支援、組織開発といったテーマのコンサルティングにおいて、一人ひとりの従業員に寄り添った施策を立案・実行する上で有効な専門性となります。(参照:キャリアカウンセリング協会)

その他の専門分野で役立つ資格

弁護士

法律全般の専門家であり、言わずと知れた最難関国家資格です。M&Aにおける法務デューデリジェンスや契約書作成、企業のコンプライアンス・ガバナンス体制構築、事業再生における法的手続きなど、法律が絡むコンサルティング領域では無類の強さを発揮します。 コンサルティングスキルと組み合わせることで、極めて付加価値の高いサービスを提供できます。

弁理士

特許や商標といった知的財産権に関する専門家です。メーカーやIT企業など、技術やブランドが競争力の源泉となる企業の知財戦略立案、特許ポートフォリオの分析、ライセンス交渉支援といったコンサルティングで活躍します。技術と法律、経営の3つの領域を繋ぐ重要な役割を担います。

不動産鑑定士

不動産の経済的な価値を鑑定・評価する専門家です。不動産を多く保有する企業のM&Aや事業再生、CRE(企業不動産)戦略の立案といった場面で、不動産の価値を正確に把握することは極めて重要であり、その専門性は不可欠です。

技術士

科学技術に関する21の技術部門において、高度な専門知識と応用能力、豊富な実務経験を持つことを国が認定する国家資格です。「技術コンサルタント」としての最高峰の資格と位置づけられており、建設、機械、電気電子といった各技術分野における研究開発戦略や生産プロセス改善などのコンサルティングで、その権威性と専門性を発揮します。

資格取得の際に注意すべきこと

これまで、コンサルタントのキャリアにおける資格の有効性について解説してきましたが、資格取得を目指す際には、いくつか心に留めておくべき注意点があります。これらの点を無視して突き進むと、時間とコストを浪費した挙句、期待した成果が得られないという事態に陥りかねません。ここでは、資格取得を検討する上で重要な3つの注意点を解説します。

資格取得が目的にならないようにする

最も陥りやすい罠が、「資格を取得すること」自体が目的化してしまうことです。難関資格であればあるほど、合格という目標に向かって努力する過程で、本来の目的を見失いがちになります。

しかし、常に自問自答すべきなのは、「なぜ自分はこの資格を取りたいのか?」「この資格で得た知識を、コンサルタントとしてクライアントのどのような課題解決に活かせるのか?」という点です。資格は、あくまでコンサルタントとして価値を発揮するための「手段」や「ツール」の一つに過ぎません。そのツールをどう使いこなすかというビジョンがなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。

面接の場でも同様です。「私は公認会計士の資格を持っています」とアピールするだけでは不十分です。面接官が知りたいのは、その資格を通じて培った知識や思考法を、自社のクライアントが抱えるであろう具体的な経営課題に対して、どのように応用し、解決に導けるかという実践的な能力です。資格という「点」の知識を、コンサルティングという「線」や「面」の活動にどう繋げるかを語れなければ、高い評価を得ることは難しいでしょう。資格取得はゴールではなく、新たなキャリアのスタートラインであるという認識を強く持つことが重要です。

取得には時間とコストがかかる

資格取得、特に専門性の高い難関資格には、相応の時間と金銭的なコストがかかるという現実を直視する必要があります。

例えば、中小企業診断士の合格に必要な学習時間は一般的に1,000時間以上、公認会計士や税理士(5科目合格)を目指すとなれば3,000〜5,000時間という膨大な時間が必要とされます。働きながらこれらの時間を捻出するのは、決して容易なことではありません。プライベートな時間や家族との時間を大幅に犠牲にする覚悟が求められます。

また、金銭的な負担も軽視できません。資格予備校の受講料は、数十万円から、コースによっては100万円を超えることもあります。海外MBAであれば、学費だけで1,000万円以上、さらに現地での生活費を含めると数千万円規模の投資になることも珍しくありません。

これらの時間的・金銭的コストを投下する前に、その投資が将来的に見合うリターン(キャリアアップ、年収増など)をもたらすものなのかを冷静に吟味する必要があります。「なんとなく有利そうだから」といった曖昧な理由で飛びつくのではなく、自身のキャリアプランにおける費用対効果を慎重に見極める視点が不可欠です。

資格が実務能力を保証するわけではない

資格は、特定の分野における「知識」の保有を証明してくれますが、それがコンサルタントとしての「実務能力」を直接保証するものではない、という点を肝に銘じておく必要があります。

コンサルティングの実務では、知識があるだけでは全く不十分です。クライアント企業の役員に物怖じせずに提言できる胆力、現場の担当者から本音を引き出す人間的な魅力、予期せぬトラブルに冷静に対処する問題解決能力、チームメンバーをまとめ上げるリーダーシップなど、ペーパーテストでは測れない多様なソフトスキルが求められます。

「資格は持っているが、コミュニケーションが苦手でクライアントと関係を築けない」「理論は知っているが、現実の泥臭い問題に対処できない」といったコンサルタントは、残念ながら価値を発揮できません。 資格という知識のインプットに偏重するのではなく、それを実務の場でどうアウトプットしていくかを常に意識し、日々の業務を通じて実践的なスキルを磨き続ける姿勢が何よりも大切です。資格はあくまであなたの能力の一部を補強するものであり、あなたの価値そのものを決定づけるものではないのです。

資格よりも重要視されるコンサルタント必須のスキル

これまで資格の重要性について述べてきましたが、コンサルティングファームの採用担当者が候補者を見る際、資格以上に、あるいは資格の有無に関わらず、必ずチェックする普遍的なスキルセットが存在します。これらのスキルは、コンサルタントとして活躍するための土台となるものであり、日々の意識と訓練によって後天的に高めることが可能です。資格取得と並行して、あるいはそれ以上に、これらの基礎能力を磨き上げることが、転職成功への最短ルートと言えるでしょう。

論理的思考力

論理的思考力(ロジカルシンキング)は、コンサルタントにとって最も根幹となるスキルです。クライアントが提示する複雑で混沌とした情報の中から、課題の本質を的確に捉え、誰が聞いても納得できる筋道の通った解決策を導き出すためには、この能力が不可欠です。具体的には、物事を構成要素に分解して整理する「ロジックツリー」や、モレなくダブりなく全体像を把握する「MECE(ミーシー)」といった思考フレームワークを自在に使いこなす力が求められます。常に「Why?(なぜそう言えるのか)」「So What?(だから何なのか)」と自問自答し、思考の解像度を高めていく習慣が重要です。

問題解決能力

コンサルタントは「問題解決のプロフェッショナル」です。問題解決能力とは、単に目の前の事象に対処する力ではありません。現状(As-Is)を正確に分析し、あるべき姿(To-Be)を定義し、そのギャップを生み出している真の原因を特定し、そして最も効果的で実現可能な打ち手を立案・実行するまでの一連のプロセスを完遂する力を指します。仮説を立て、情報を収集・分析して検証し、また新たな仮説を立てる、という「仮説検証サイクル」を高速で回す能力が、プロジェクトの成否を分けます。

コミュニケーション能力

コンサルタントの仕事は、決して一人で完結するものではありません。クライアントの経営層から現場の従業員、そしてプロジェクトチームの仲間まで、多種多様なステークホルダーと円滑な関係を築く高度なコミュニケーション能力が求められます。相手の話を深く理解するための「傾聴力」、核心に迫るための「質問力」、そして複雑な分析結果を平易な言葉で分かりやすく伝える「説明力」。これらを駆使して、相手の懐に入り込み、信頼を獲得し、人々を動かしていく力が不可欠です。

プレゼンテーション能力

分析や戦略立案の成果を、最終的にクライアントの意思決定者に伝え、納得させ、行動を促すための場がプレゼンテーションです。どんなに優れた分析や提言も、相手に伝わらなければ価値はゼロに等しいと言えます。限られた時間の中で、論理的で説得力のあるストーリーを構築し、視覚的に分かりやすい資料(スライド)を作成し、自信を持って堂々と語りかける。この一連のスキルは、コンサルタントの評価を決定づける重要な要素です。

高い学習意欲と知的好奇心

コンサルタントは、プロジェクトごとに全く異なる業界やテーマに取り組むことが日常です。昨日まで自動車業界のサプライチェーンを分析していたかと思えば、今日からはヘルスケア業界のデジタルマーケティング戦略を立案する、といったことも珍しくありません。未知の領域に対して臆することなく、短期間で専門家と対等に議論できるレベルまで知識をキャッチアップする高い学習意欲と、旺盛な知的好奇心は、この仕事を続ける上での大前提となります。

精神的・肉体的な強さ

コンサルタントの仕事は、知的にも肉体的にも非常にタフなことで知られています。常に高いレベルの思考を求められる知的プレッシャー、厳しい納期との戦い、そして時には長時間労働も覚悟しなければなりません。こうした厳しい環境下でも、パフォーマンスを維持し、心身の健康を保つセルフマネジメント能力、すなわち精神的・肉体的な強さが求められます。ストレス耐性の高さや、自分なりのリフレッシュ方法を持っていることも重要な資質です。

PCスキル(Excel、PowerPoint)

ExcelとPowerPointは、コンサルタントにとっての「武器」です。Excelを駆使して膨大なデータを効率的に分析し、インサイトを導き出す能力。PowerPointを使って、その分析結果や提言を、明快で説得力のある資料に落とし込む能力。これらのPCスキルは、思考のスピードとアウトプットの質を直接的に左右します。 ショートカットキーを駆使して作業を高速化することや、誰が見ても一目で理解できる「ワンスライド・ワンメッセージ」の原則に基づいた資料作成術は、若手コンサルタントが最初に身につけるべき必須スキルと言えるでしょう。

未経験からコンサルタントを目指す方法

「自分にはコンサルティングファームでの実務経験がないから、転職は無理だろう」と諦めてしまう必要はありません。実際には、多くのコンサルティングファームが、異業種からの未経験者採用を積極的に行っています。特に、第二新卒や20代後半から30代前半の若手・中堅層には、大きなチャンスが開かれています。ここでは、未経験からコンサルタントを目指すための具体的な方法を2つご紹介します。

ポテンシャル採用枠を狙う

多くのコンサルティングファーム、特に総合系ファームでは、「ポテンシャル採用」と呼ばれる未経験者向けの採用枠を設けています。これは、現時点でのコンサルティングスキルや業界知識よりも、候補者が持つ潜在能力(ポテンシャル)や、前職で培った transferable skill(持ち運び可能なスキル)を重視する採用方法です。

ここで評価されるのは、前章で述べた「論理的思考力」「問題解決能力」「コミュニケーション能力」といったコンサルタントの基礎体力です。例えば、以下のような経験は、コンサルタントとしてのポテンシャルを示す上で非常に有効なアピール材料となります。

- 事業会社での営業職: 顧客の課題をヒアリングし、自社製品・サービスを組み合わせて解決策を提案し、高い目標を達成した経験。これは、クライアントの課題解決というコンサルティングの基本動作と共通します。

- メーカーの生産管理・品質管理: 複雑な製造工程の中からボトルネックを発見し、データ分析に基づいて改善策を実行し、コスト削減やリードタイム短縮を実現した経験。これは、業務プロセス改革(BPR)の素養を示します。

- ITエンジニア: 複雑なシステムの要件定義から設計、開発までをリードした経験。論理的思考力やプロジェクトマネジメント能力の証明になります。

重要なのは、これまでの仕事の中で、単に与えられた業務をこなすだけでなく、常に「なぜ」「どうすればもっと良くなるか」を考え、主体的に課題解決に取り組んできたというストーリーを具体的に語れることです。現職での実績を、コンサルタントに求められる能力のフレームワークに当てはめて整理し、アピールすることが、ポテンシャル採用を勝ち抜くための鍵となります。

転職エージェントを活用する

未経験からコンサルティング業界を目指す場合、業界に特化した転職エージェントを最大限に活用することを強くおすすめします。コンサルティング業界は、情報の非対称性が大きく、独自の選考プロセスを持つため、独力で対策するには限界があります。

コンサル業界に精通した転職エージェントは、以下のような点であなたの強力なパートナーとなってくれます。

- 非公開求人の紹介: 多くの優良ファームの求人は、一般には公開されず、転職エージェントを通じてのみ応募可能な場合があります。あなたの経歴や希望に合った、最適な求人を紹介してくれます。

- 書類添削: コンサルティングファームの採用担当者の目に留まる、論理的で説得力のある職務経歴書の書き方を指導してくれます。あなたの経験の中から、アピールすべきポイントを的確に引き出してくれます。

- ケース面接対策: コンサルタント採用の最大の関門である「ケース面接」について、模擬面接や過去問の提供を通じて徹底的な対策をサポートしてくれます。思考のプロセスやアウトプットの仕方について、プロの視点から具体的なフィードバックをもらえます。

- ファームごとの情報提供: 各ファームのカルチャー、得意領域、選考プロセスの特徴といった、外部からは得にくい内部情報を提供してくれます。これにより、ミスマッチを防ぎ、より効果的な志望動機を形成できます。

複数のエージェントに登録し、様々なキャリアコンサルタントと話す中で、最も信頼でき、相性の良いパートナーを見つけることが重要です。彼らの専門知識とネットワークを活用することで、未経験からの挑戦であっても、成功の確率を飛躍的に高めることができるでしょう。

まとめ

本記事では、コンサルタントへの転職における資格の役割について、その必要性から具体的な活用法、おすすめの資格、そして資格以上に重要なスキルまで、包括的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて整理します。

- コンサルタントへの転職に資格は必須ではない: 最も重視されるのは、論理的思考力や問題解決能力といった個人の根源的なスキルです。

- 資格はキャリアを有利にする「戦略的ツール」: 資格は、専門性の客観的な証明、顧客からの信頼獲得、そしてキャリアの選択肢拡大という点で、大きなメリットをもたらします。

- 最適な資格は目指すコンサルタント像によって異なる: 戦略系、総合系、IT系、FAS系、人事系など、自身のキャリアプランを明確にした上で、それに合致した資格を選ぶことが重要です。

- 資格取得には注意点も: 資格取得が目的化しないこと、時間とコストがかかること、資格が実務能力を保証するわけではないことを常に意識する必要があります。

- 資格以上に重要な必須スキルが存在する: 論理的思考力、問題解決能力、コミュニケーション能力といったポータブルスキルこそが、コンサルタントとしての成功を左右する土台となります。

- 未経験からの挑戦は十分に可能: ポテンシャル採用枠を狙い、転職エージェントをうまく活用することが、成功への近道です。

結論として、コンサルタントを目指す上で、資格は「持っていなければならないもの」ではなく、「自分の価値を高め、キャリアの可能性を広げるために、戦略的に取得を検討すべきもの」と位置づけるのが最も適切でしょう。

資格取得に励むことも、現職で実績を積んでポータブルスキルを磨くことも、どちらも尊い努力です。大切なのは、自身の現在地と目指すゴールを客観的に見つめ、ゴールに到達するために今何をすべきか、最も効果的な打ち手は何かを考え、実行に移すことです。その思考プロセス自体が、まさにコンサルタント的なアプローチと言えるのかもしれません。

この記事が、あなたのコンサルタントとしてのキャリアを考える上での一助となり、次の一歩を踏み出すための勇気と指針となれば幸いです。