企業の成長を支える最も重要な経営資源、それは「人」です。しかし、少子高齢化による労働力不足、働き方の多様化、グローバル競争の激化など、企業を取り巻く環境は複雑化し、「人」に関する課題もまた、高度で多岐にわたるようになりました。

「優秀な人材が採用できない」「社員のモチベーションが上がらない」「次世代のリーダーが育たない」「新しい事業戦略に合った人事制度を作りたい」

こうした課題に対し、自社の人事部門だけで対応するには限界があるかもしれません。そこで注目されるのが、人事領域のプロフェッショナルである「人事コンサルティング」の活用です。

本記事では、人事コンサルティングとは何か、という基本的な内容から、具体的な業務内容、料金体系、そして失敗しないための選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年の最新情報に基づき、「総合力」「人事制度」「採用」「人材育成・組織開発」「スタートアップ」という5つの強み別に、おすすめの人事コンサルティング会社を25社厳選してご紹介します。

この記事を読めば、自社の課題を解決してくれる最適なパートナーを見つけるための、確かな知識と視点が得られるでしょう。

目次

- 1 人事コンサルティングとは?

- 2 人事コンサルティングの主な業務内容

- 3 人事コンサルティングの料金体系と費用相場

- 4 失敗しない人事コンサルティング会社の選び方5つのポイント

- 5 【総合力】おすすめの人事コンサルティング会社5選

- 6 【人事制度】に強いおすすめの人事コンサルティング会社5選

- 7 【採用】に強いおすすめの人事コンサルティング会社5選

- 8 【人材育成・組織開発】に強いおすすめの人事コンサルティング会社5選

- 9 【スタートアップ・ベンチャー】に強いおすすめの人事コンサルティング会社5選

- 10 人事コンサルティングを導入する3つのメリット

- 11 人事コンサルティング導入のデメリットと注意点

- 12 人事コンサルティング導入までの5ステップ

- 13 まとめ

人事コンサルティングとは?

人事コンサルティングという言葉は耳にしたことがあっても、その具体的な役割や業務内容を正確に理解している方は少ないかもしれません。ここでは、人事コンサルティングの基本的な定義と、混同されがちな「社労士」との違いについて詳しく解説します。

企業の「人」に関する課題を解決する専門家

人事コンサルティングとは、企業の経営目標を達成するために、「人」に関するあらゆる課題を専門的な知見から解決へと導くサービスです。経営資源はよく「ヒト・モノ・カネ・情報」に分類されますが、人事コンサルティングはその中でも最も重要かつ複雑な「ヒト」の領域に特化した、いわば「人事のプロフェッショナル集団」です。

現代の企業が直面する人事課題は、非常に多様化しています。

- 経営戦略と人事の連動: 新しい事業計画に対して、どのような人材が必要か、どう確保・育成していくか。

- 人事制度: 成果を正当に評価し、社員の成長を促す評価・報酬制度が機能しているか。

- 採用: 激化する人材獲得競争の中で、自社にマッチした優秀な人材をどう採用するか。

- 人材育成: 次世代の経営を担うリーダーや、専門スキルを持つ人材をどう育成するか。

- 組織開発: 社員のエンゲージメントを高め、イノベーションが生まれやすい組織風土をどう醸成するか。

- 労務管理: 働き方改革やコンプライアンスへの対応をどう進めるか。

これらの課題は、一つひとつが企業の競争力に直結する重要なテーマです。しかし、社内の人事担当者だけでは、日々の業務に追われて戦略的な課題に着手できなかったり、専門知識や他社事例の情報が不足していたり、あるいは社内のしがらみから大胆な改革に踏み切れなかったりするケースが少なくありません。

人事コンサルタントは、こうした状況において、客観的な第三者の視点から組織の現状を分析し、課題を特定します。そして、豊富な知識と数多くの企業を支援してきた経験に基づき、それぞれの企業に合った最適な解決策を提案し、その実行までを支援します。

例えば、急成長を遂げているITベンチャー企業が「社員数が100名を超え、創業以来の評価制度が機能しなくなってきた」という課題を抱えていたとします。この場合、人事コンサルタントはまず、経営層へのヒアリングを通じて会社のビジョンや事業戦略を深く理解します。次に、社員へのアンケートやインタビューを実施し、現在の制度に対する不満や、現場が求める評価のあり方を把握します。その上で、同業他社の成功事例なども参考にしながら、その企業の成長フェーズやカルチャーに合った新しい等級制度、評価制度、報酬制度の設計図を描きます。さらに、制度を導入するための規程改定のサポートや、管理職向けの評価者トレーニング、社員への説明会の実施など、新しい制度が組織に根付くまで、一貫して伴走します。

このように、人事コンサルティングは単にアドバイスをするだけでなく、企業の戦略的パートナーとして、組織と人材のポテンシャルを最大限に引き出し、持続的な成長を支援する重要な役割を担っています。

人事コンサルティングと社労士の違い

人事領域の専門家として、人事コンサルタントとよく比較されるのが「社会保険労務士(社労士)」です。両者は協力関係を築くこともありますが、その役割と専門領域には明確な違いがあります。

最大の違いは、社労士が「法律」の専門家であるのに対し、人事コンサルタントは「経営と人事」の専門家である点です。

社会保険労務士(社労士)は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。その主な業務は、労働基準法や労働安全衛生法、健康保険法といった労働・社会保険関連の法令に関するものです。具体的には、以下のような法律に基づいた手続きの代行や書類作成(いわゆる1号・2号業務)が独占業務とされています。

- 労働・社会保険の加入・脱退手続き

- 助成金の申請代行

- 就業規則の作成・届出

- 給与計算や労働者名簿、賃金台帳の作成

もちろん、労務管理に関する相談や指導(3号業務)も行いますが、そのアプローチはあくまで「法律を遵守し、労務リスクを回避する」というコンプライアンスの視点が中心となります。

一方、人事コンサルタントには、社労士のような独占業務はありません。その代わり、より広く経営的な視点から人事課題に取り組みます。主な役割は、企業のビジョンや経営戦略を実現するために、どのような人事の仕組みが必要かを考え、設計し、導入を支援することです。

- 経営戦略と連動した人事戦略の策定

- 企業の理念や文化を反映した人事評価・報酬制度の設計

- 採用競争力を高めるための採用ブランディング

- 経営幹部候補の育成プログラムの企画・実行

- 社員のエンゲージメントを高めるための組織開発

このように、人事コンサルタントの仕事は、法律の枠組みを超えて、組織のパフォーマンスを最大化するための戦略的な取り組みが中心となります。

以下の表に、両者の違いをまとめました。

| 比較項目 | 人事コンサルティング | 社会保険労務士(社労士) |

|---|---|---|

| 主な役割 | 経営戦略に基づく人事課題の解決と組織パフォーマンスの最大化 | 労働・社会保険関連の法的手続き代行と労務リスクの管理 |

| 専門領域 | 人事戦略、制度設計、組織開発、人材育成、採用戦略など | 労働法、社会保険法などの法律、および関連する行政手続き |

| 視点 | 経営的・戦略的視点(未来志向、成長促進) | 法律的・実務的視点(コンプライアンス遵守、リスク回避) |

| 独占業務 | なし | 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成・提出代行など |

例えば、「テレワークを導入したい」という企業の相談に対し、社労士はテレワーク勤務規程の作成や、労働時間管理の方法について法的なアドバイスを行います。一方、人事コンサルタントはそれに加え、「テレワーク環境下で社員の生産性やエンゲージメントをどう維持・向上させるか」「離れた場所でも正当な評価ができる評価制度は何か」「円滑なコミュニケーションを促すためのルールやツールは何か」といった、より組織運営の質に関わる課題まで踏み込んで支援します。

どちらが優れているというわけではなく、企業の課題や目的によって、どちらの専門家が必要かが変わってきます。法的な手続きや労務コンプライアンスに課題がある場合は社労士、より戦略的な人事課題の解決や組織変革を目指す場合は人事コンサルティングが適していると言えるでしょう。

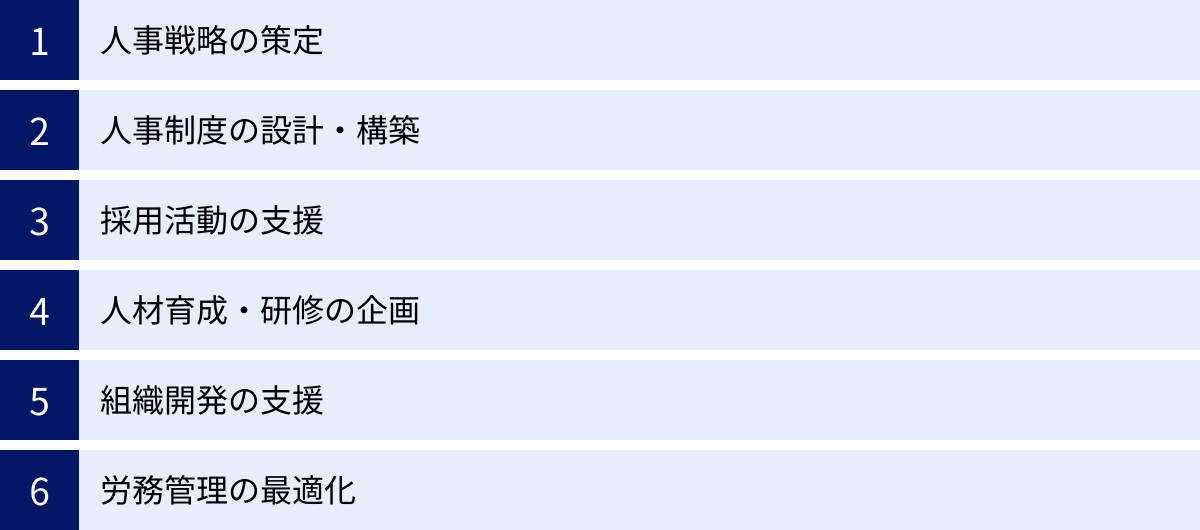

人事コンサルティングの主な業務内容

人事コンサルティングがカバーする業務範囲は非常に広く、企業のあらゆる人事課題に対応します。ここでは、その中でも代表的な6つの業務内容について、それぞれ具体的にどのような支援を行うのかを詳しく解説します。

人事戦略の策定

人事戦略の策定は、人事コンサルティングにおける最も上流かつ重要な業務の一つです。これは、企業の経営戦略と人事に関する諸施策を連動させ、事業目標の達成を「人」の側面から支えるための全体設計図を描く作業です。

多くの企業では、経営計画と人事施策が分断されてしまっているケースが見られます。「売上を3年で2倍にする」という経営目標を掲げても、それを実現するために「どのようなスキルを持つ人材が、何人必要なのか」「その人材をどうやって採用し、育成するのか」といった具体的な人材計画がなければ、目標は絵に描いた餅で終わってしまいます。

人事コンサルタントは、まず経営トップや各事業責任者への徹底したヒアリングを通じて、企業のビジョン、ミッション、バリュー、そして中長期的な経営戦略を深く理解します。同時に、従業員サーベイや各種人事データを分析し、組織の現状(強み・弱み)を客観的に把握します。

これらの情報をもとに、以下のような項目を含む包括的な人事戦略を策定します。

- 人材ポートフォリオの設計: 将来の事業展開を見据え、必要となる人材の質(職種、スキル、役職)と量(人数)を定義します。

- あるべき人材像(ペルソナ)の定義: 企業の価値観を体現し、事業成長を牽引する理想の社員像を具体的に描きます。

- 人員計画(ヘッドカウントプランニング): 採用、異動、育成、退職などを考慮した、中長期的な人員の増減計画を立てます。

- 各人事施策の方向性: 採用、配置、評価、報酬、育成といった個別の施策が、全体の人事戦略とどう連携すべきかの大方針を定めます。

例えば、製造業の企業が「DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進し、新たなサービス事業を創出する」という経営戦略を掲げたとします。この場合、人事コンサルタントは、データサイエンティストやUI/UXデザイナーといった、これまで社内にいなかった専門人材の採用計画を立てると同時に、既存社員のリスキリング(学び直し)プログラムを設計します。さらに、新しい挑戦を奨励し、失敗を許容するような評価制度への見直しや、部門を超えた協業を促す組織体制の構築を提案するなど、経営戦略の実現に向けた人・組織の変革をトータルでデザインします。

人事制度の設計・構築

人事制度は、社員の働きがいや成長意欲に直接影響を与える、組織の根幹をなす仕組みです。人事コンサルティングでは、企業の理念や戦略に基づき、社員の納得性が高く、かつ公正で運用しやすい人事制度の設計・構築を支援します。人事制度は、主に「等級制度」「評価制度」「報酬制度」の3つの柱で構成されます。

- 等級制度: 社員の役割、職務、能力などに基づいて、社内での序列や階層を定義する制度です。職務の難易度や責任の大きさで格付けする「職務等級制度」、社員の能力レベルで格付けする「職能資格制度」、担う役割(ミッション)で格付けする「役割等級制度」などがあります。コンサルタントは、企業の事業特性や目指す組織像に合わせて、最適な等級制度の設計を支援します。

- 評価制度: 等級制度に基づいて、社員の働きぶりや成果、能力をどのように評価するかを定める制度です。代表的な手法には、個人で設定した目標の達成度を評価する「MBO(目標管理制度)」、組織と個人の目標を連動させる「OKR」、高い成果を出す人材の行動特性(コンピテンシー)を基準にする「コンピテンシー評価」、上司・同僚・部下など複数の視点から評価する「360度評価」などがあります。企業のカルチャーや職種に合わせてこれらの手法を組み合わせ、評価基準の具体化や評価者トレーニングまでをサポートします。

- 報酬制度: 評価の結果を、どのように給与や賞与、昇進・昇格に反映させるかを定める制度です。基本給、諸手当、賞与、インセンティブなどの構成要素を設計し、その決定ロジックを明確にします。重要なのは、社内での公平性(頑張った人が報われるか)と、社外に対する競争力(同業他社と比較して魅力的な水準か)の両方を担保することです。

例えば、旧来の年功序列制度から脱却し、若手でも成果を出せば報われる実力主義の組織を目指す企業に対しては、まず役割等級制度を導入して「年齢や社歴に関わらず、担う役割の大きさで処遇が決まる」という基本方針を明確にします。その上で、評価制度としてOKRを導入し、会社の目標達成への貢献度を可視化。そして、その評価結果が賞与に大きく連動するような報酬制度を設計することで、制度全体で「挑戦と成果」を後押しするメッセージを発信します。

採用活動の支援

優秀な人材の獲得は、企業の持続的成長に不可欠です。人事コンサルティングでは、場当たり的な採用活動から脱却し、戦略的かつ効率的な採用を実現するための包括的な支援を行います。

支援内容は、単なる求人媒体の選定や面接代行に留まりません。

- 採用戦略の立案: 経営戦略や事業計画に基づき、「いつまでに、どのような人材を、何人採用すべきか」という採用目標を明確にします。

- 採用ブランディング: 「この会社で働きたい」と思ってもらうための、自社の魅力の言語化と発信を支援します。採用サイトやSNS、イベントなどを通じて、ターゲット人材に響くメッセージを届けます。

- 採用ペルソナの設定: 求める人材像を、スキルや経験だけでなく、価値観や志向性まで含めて具体的に定義します。これにより、選考の精度が向上します。

- 母集団形成の手法選定: 従来の求人広告だけでなく、ダイレクトリクルーティング(企業側からのスカウト)、リファラル採用(社員紹介)、SNS採用など、多様な手法の中からターゲットに最適なチャネルを選定し、活用を支援します。

- 選考プロセスの設計: 書類選考、面接、適性検査、ワークサンプルテストなど、求める人材を的確に見極めるための選考フローを設計します。質の高い面接を実現するための、面接官トレーニングも重要な支援の一つです。

- 内定者フォローとオンボーディング: 内定辞退を防ぎ、入社後の早期活躍を促すためのコミュニケーションプランや受け入れ体制の構築を支援します。

例えば、専門職であるデザイナーの採用に苦戦している企業に対し、コンサルタントはまず、現役デザイナーへのヒアリングを通じて、彼らが会社に求めるもの(裁量権、技術的な挑戦、働きやすさなど)を分析します。その上で、自社のデザインチームの魅力を伝えるための特設採用ページや、CTOが登壇する技術イベントの企画を提案。選考プロセスには、実際の業務に近い課題に取り組んでもらう実技試験を導入し、スキルを正しく評価できる仕組みを構築します。このように、ターゲット人材のインサイトを深く理解し、それに合わせた一貫した採用活動を設計・実行することが、採用コンサルティングの価値です。

人材育成・研修の企画

社員一人ひとりの成長は、組織全体の成長の原動力です。人事コンサルティングでは、企業の課題や目指す人材像に合わせて、効果的な人材育成体系の構築や研修プログラムの企画・実行を支援します。

支援内容は多岐にわたります。

- 人材育成体系の構築: 企業の等級制度やキャリアパスと連動させ、「どの階層の社員に、いつ、どのような能力を身につけてもらうか」という育成の全体像を設計します。

- 研修プログラムの企画・開発:

- 階層別研修: 新入社員、若手・中堅社員、管理職、経営幹部など、各階層で求められる役割やスキルに応じた研修を設計します。(例:新任管理職向けリーダーシップ研修)

- スキル別研修: ロジカルシンキング、プレゼンテーション、マーケティング、DXリテラシーなど、特定の専門スキルを向上させるための研修を企画します。

- 選抜型研修: 将来の経営を担う次世代リーダー候補を選抜し、集中的に育成するプログラムを設計・運営します。

- 研修の実施と効果測定: 研修講師の派遣や、オンライン学習プラットフォームの導入支援などを行います。さらに、研修のやりっぱなしを防ぐため、アンケートや行動変容の観察、業績へのインパクトなどを通じて、研修効果を測定し、次回の改善に繋げます。

例えば、「マネジメント層の育成が急務」という課題を持つ企業に対し、コンサルタントはまず、現状の管理職の能力をアセスメントツールで可視化します。その結果、特に「部下へのフィードバック」と「目標設定スキル」に課題があることが判明したとします。そこで、座学だけでなく、ロールプレイングやケーススタディを多用した実践的な研修プログラムを開発。研修後には、上司や部下からの360度評価を再度実施し、管理職の行動がどう変化したかを定量的に測定します。研修前後での明確な変化を可視化し、育成投資のROI(投資対効果)を示すことも、コンサルティングの重要な役割です。

組織開発の支援

優れた人材や制度があっても、組織の風土や人間関係に問題があれば、社員の能力は十分に発揮されません。組織開発とは、社員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)を高め、組織全体の活力を向上させるための働きかけを指します。

人事コンサルタントは、組織という「見えにくい」ものを科学的なアプローチで扱います。

- 組織診断(サーベイ): 従業員満足度調査やエンゲージメントサーベイなどを実施し、組織の健康状態を定量的に可視化します。「コミュニケーション」「上司のマネジメント」「キャリアの展望」といった項目ごとに課題を特定します。

- 課題解決ワークショップの企画・運営: サーベイで明らかになった課題について、関連部署のメンバーを集めて議論するワークショップを設計し、ファシリテーターとして議論を促進します。現場の社員が主体的に解決策を考えるプロセスを支援します。

- チームビルディング: チーム内の相互理解を深め、協力体制を強化するためのアクティビティや研修を企画・実施します。

- コミュニケーション施策の導入: 1on1ミーティングの導入支援や、社内SNSの活性化、部門横断プロジェクトの立ち上げなど、風通しの良い組織を作るための具体的な施策を提案・実行します。

- 理念浸透の支援: 企業のビジョンやバリューが、絵に描いた餅ではなく、社員一人ひとりの日々の行動に結びつくよう、ストーリーテリングを用いた社内広報や、理念を体現する社員を表彰する制度などを設計します。

例えば、「部門間の連携が悪く、サイロ化している」という課題を持つ企業に対し、コンサルタントはまず組織サーベイで、連携を阻害している具体的な要因(評価制度の問題、情報共有の不足など)を特定します。その上で、各部門のキーパーソンを集めた合同ワークショップを開催し、共通の目標設定や相互理解のための対話を促進。さらに、部門横断型のタスクフォースを立ち上げ、具体的な協業プロジェクトを成功させる体験を通じて、「協力すればより良い成果が出せる」という成功体験を組織に根付かせる支援を行います。

労務管理の最適化

労務管理は、社員が安心して働ける環境を整え、企業のコンプライアンスを守る上で不可欠な業務です。人事コンサルティングでは、法改正への対応はもちろん、業務の効率化や働きやすい環境づくりを通じて、戦略的な人事活動の土台を固める支援を行います。

社労士の業務と重なる部分もありますが、人事コンサルタントはより「業務プロセスの改善」や「働き方改革の推進」といった視点からアプローチします。

- 勤怠管理・給与計算業務の効率化: クラウド型の勤怠管理システムや給与計算ソフトの選定・導入を支援し、手作業によるミスや工数を削減します。

- 就業規則・各種規程の見直し: 働き方改革関連法や最新の判例に対応するだけでなく、企業の理念や実態に合わせた、よりポジティブな規程(例:副業規程、リモートワーク規程)へのアップデートを支援します。

- 長時間労働の是正: 勤怠データを分析して長時間労働の原因を特定し、業務プロセスの見直しや、ノー残業デーの導入、管理職への意識改革などを通じて、労働時間の削減を支援します。

- 多様な働き方の導入支援: テレワーク、フレックスタイム、時短勤務など、社員のライフステージに合わせた柔軟な働き方を導入するための制度設計や、運用ルールの策定をサポートします。

- ハラスメント対策: 研修の実施や相談窓口の設置、発生時の対応フローの構築など、ハラスメントを許さない組織風土づくりを支援します。

例えば、テレワークを本格導入したい企業に対し、コンサルタントは単に規程を作るだけでなく、勤怠管理システムの選定、コミュニケーションツールの導入、さらには「テレワーク環境下での評価はどうあるべきか」という人事評価制度の見直しまでをセットで提案します。法的な要件を満たしつつ、社員の生産性や満足度も向上させる、攻めの労務管理を実現するのが、人事コンサルティングの提供する価値です。

人事コンサルティングの料金体系と費用相場

人事コンサルティングの導入を検討する上で、最も気になるのが費用でしょう。料金はコンサルティング会社や依頼内容によって大きく異なりますが、その価格設定には一定のパターンがあります。ここでは、主要な3つの料金体系と、依頼内容別の費用相場について解説します。

3つの料金体系

人事コンサルティングの料金体系は、主に「顧問契約型」「プロジェクト型」「成果報酬型」の3つに大別されます。それぞれの特徴を理解し、自社のニーズに合った契約形態を選ぶことが重要です。

| 料金体系 | 概要 | メリット | デメリット | 向いているケース |

|---|---|---|---|---|

| 顧問契約型 | 月額固定料金で継続的に支援を受ける | ・いつでも相談できる安心感 ・長期的な視点での伴走 ・人事部門の機能補完 |

・短期的な課題解決には割高になる可能性 ・明確な成果が見えにくい場合がある |

・専任人事担当者がいない、または小規模 ・継続的な組織改革を進めたい ・外部の専門家を壁打ち相手にしたい |

| プロジェクト型 | 特定の課題解決のために期間とゴールを設定 | ・費用と成果物が明確 ・予算化しやすい ・専門性の高い課題に集中 |

・契約範囲外の課題には対応不可 ・期間延長で追加費用が発生する可能性 |

・人事制度改定など明確な課題がある ・期限が決まっているプロジェクト ・大規模な変革を行いたい |

| 成果報酬型 | 特定の成果達成に応じて報酬が発生 | ・初期費用を抑えられる ・成果が出なければ費用が発生しない ・コンサル会社も成果にコミットする |

・成果の定義が難しい場合がある ・トータル費用が高額になる可能性 ・適用できる業務が限定的 |

・採用成功、離職率低下、コスト削減など ・成果が数値で明確に測定できる業務 |

顧問契約型

顧問契約型は、月額固定の料金で、一定期間(半年や1年など)継続的に人事に関するアドバイスや支援を受ける契約形態です。社内に人事の専門家を置くようなイメージで、日常的に発生する人事の悩みから中長期的な戦略相談まで、幅広く対応してもらえます。

- 費用相場: 月額10万円〜100万円以上。企業の規模や従業員数、依頼する業務範囲、コンサルタントの稼働時間(例:月1回の定例会、週1回の訪問など)によって大きく変動します。中小企業向けであれば月額10万円〜30万円程度、中堅・大企業で広範なサポートを求める場合は月額50万円以上になることも珍しくありません。

特に、人事部門がまだ確立されていないスタートアップや中小企業が、人事機能全般の立ち上げや壁打ち相手として活用するケースや、継続的な組織改善に取り組みたい企業に適しています。

プロジェクト型

プロジェクト型は、「新しい人事評価制度を半年で構築する」「採用戦略を3ヶ月で見直し、実行計画を立てる」といった、特定の課題解決を目的として、期間とゴール(成果物)を定めて契約する形態です。料金はプロジェクトの総額として提示されるのが一般的です。

- 費用相場: 数十万円〜数千万円規模。プロジェクトの難易度、期間、投入されるコンサルタントの人数や専門性によって、費用は大きく異なります。

- 小規模プロジェクト: 従業員サーベイの実施と分析レポート作成、小規模な研修の企画・実施などで、50万円~300万円程度。

- 中規模プロジェクト: 中小企業の人事制度設計、採用ブランディングの構築などで、300万円~1,000万円程度。

- 大規模プロジェクト: 大企業における全社的な人事制度の抜本改革、M&Aに伴う人事統合(PMI)、グローバル人事戦略の策定などでは、数千万円から1億円を超えるケースもあります。

課題が明確で、期限内に具体的な成果物を求める場合に最適な料金体系です。

成果報酬型

成果報酬型は、あらかじめ設定した成果(KPI)が達成された場合に、その成果に応じて報酬を支払う契約形態です。「採用が1名決定したら、その人材の理論年収のXX%を支払う」「研修後の離職率がY%低下したら、Z円を支払う」といった形です。

- 費用相場: 成果によって変動。採用支援の場合は、成功報酬として理論年収の30%~40%が一般的です。コスト削減支援の場合は、削減できた金額の一定割合(例:10%~30%)が報酬となることがあります。

初期投資を抑えたい企業にとっては魅力的な選択肢ですが、成果の定義を明確にしないと後々トラブルになる可能性もあります。また、人事制度の構築や組織開発といった、成果を短期的に数値化しにくい領域には適用が難しいという側面もあります。

依頼内容別の費用相場

より具体的にイメージできるよう、依頼する業務内容ごとの費用相場を以下の表にまとめました。これはあくまで一般的な目安であり、前述の通り、企業の状況やコンサルティング会社のレベルによって大きく変動する点にご留意ください。

| 依頼内容 | 主な料金体系 | 費用相場(目安) | 期間(目安) |

|---|---|---|---|

| 人事戦略策定 | プロジェクト型 | 300万円~2,000万円 | 3ヶ月~1年 |

| 人事制度設計・改定 | プロジェクト型 | 200万円~1,500万円 | 3ヶ月~1年 |

| 採用代行(RPO) | 顧問契約型/成果報酬型 | 月額30万円~/成功報酬(年収の30%~) | 3ヶ月~ |

| 研修・人材育成 | プロジェクト型 | 50万円~500万円(1プログラムあたり) | 1日~数ヶ月 |

| 組織サーベイ・分析 | プロジェクト型 | 100万円~800万円 | 2ヶ月~4ヶ月 |

| 人事顧問 | 顧問契約型 | 月額10万円~100万円 | 6ヶ月~ |

重要なのは、価格の安さだけでコンサルティング会社を選ばないことです。なぜその金額になるのか、見積もりに含まれるサービス内容は何か(稼働時間、成果物、サポート体制など)を詳細に確認し、複数の会社を比較検討することが不可欠です。高額に思える投資でも、それによって離職率の低下や生産性の向上といったリターンが得られるのであれば、結果的に費用対効果は高くなります。自社が抱える課題の重要性と、それ解決することで得られる将来的な価値を天秤にかけ、総合的に判断しましょう。

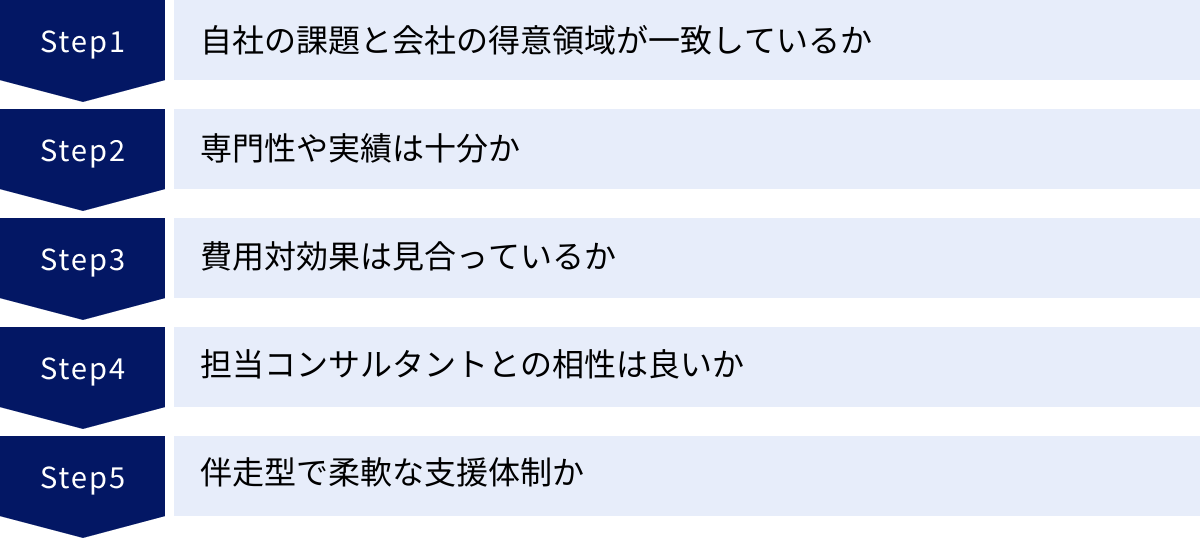

失敗しない人事コンサルティング会社の選び方5つのポイント

人事コンサルティングの導入は、企業にとって大きな投資です。せっかく高い費用を払ったのに、「期待した成果が出なかった」「現場が混乱しただけだった」という失敗は避けたいものです。ここでは、自社に最適なパートナーを見つけ、プロジェクトを成功に導くための5つの重要な選定ポイントを解説します。

① 自社の課題とコンサル会社の得意領域は一致しているか

人事コンサルティング会社と一言で言っても、その専門性や得意領域は千差万別です。最も重要な最初のステップは、依頼する側である自社の課題を明確にすることです。

まずは、「現状(As-Is)」と「理想の姿(To-Be)」、そしてその間にある「ギャップ(課題)」を整理してみましょう。

- 現状: 「離職率が業界平均より5%高い」「管理職の育成が追いついていない」「採用面接の通過率が低い」

- 理想: 「社員が活き活きと働き、定着率が高い組織」「自社の未来を担うリーダーが次々と育つ」「事業計画に必要な人材を計画的に採用できている」

- 課題: 「評価やキャリアパスへの不満が離職の原因ではないか」「場当たり的なOJTに頼っており、体系的な育成の仕組みがない」「自社の魅力が求職者に伝わっておらず、選考プロセスにも問題があるのではないか」

このように課題を具体化することで、どのような専門性を持ったコンサルティング会社が必要かが見えてきます。

人事コンサルティング会社は、大きく以下のように分類できます。

- 総合系ファーム: 戦略策定から制度設計、人材育成、DXまで、幅広い領域をカバーする大手コンサルティング会社。大規模な組織変革や、複数の課題が複雑に絡み合っている場合に強みを発揮します。

- 特化型(ブティック)ファーム: 「人事制度設計」「採用」「人材育成」「組織開発」など、特定の領域に専門性を特化させた会社。特定の課題解決に対して、深い知見と実践的なノウハウを持っています。

- シンクタンク系: 大手人材会社や研究機関が母体。豊富なデータや調査・研究に基づいた、客観的で説得力のある提案が特徴です。

例えば、「とにかく優秀なエンジニアが採用できない」という切実な課題があるのに、人事戦略全般を広く浅く扱う総合系ファームに依頼しても、期待する成果は得にくいかもしれません。この場合は、ITエンジニア採用に特化したノウハウを持つ採用コンサルティング会社を選ぶべきです。

コンサルティング会社のウェブサイトで、「事業内容」や「サービス紹介」、「実績・事例」のページを注意深く確認しましょう。「人事制度構築」「採用ブランディング」「リーダーシップ開発」といったキーワードから、その会社が何を強みとしているのかを判断できます。自社の課題と、コンサルティング会社の得意領域がぴったりと一致していることが、成功への第一歩です。

② 専門性や実績は十分か

得意領域が一致していることが確認できたら、次にその領域における専門性の高さと実績の豊富さをチェックします。「何ができるか」だけでなく、「これまで何をしてきたか」が重要です。

実績を確認する際には、以下の点に注目しましょう。

- 同業界・同規模の企業への支援実績: 自社と同じ業界や、近い従業員規模の企業を支援した経験があるかは重要なポイントです。業界特有の課題や商習慣、企業規模に応じた最適なアプローチを理解している可能性が高いからです。例えば、IT業界と製造業では、求められる人材像も効果的な評価制度も異なります。

- 実績の具体性: 単に「A社の人事制度を改定しました」という情報だけでは不十分です。「どのような課題があり、どのようなプロセスを経て、どのような制度を導入し、その結果として従業員の満足度が〇%向上した」といった、背景・プロセス・成果が具体的に語られているかを確認します。ウェブサイトに掲載されていなくても、商談の際に具体的な(社名を伏せた)事例を聞いてみましょう。

- 方法論(メソドロジー)の有無: 優れたコンサルティング会社は、長年の経験から培われた独自の方法論やフレームワークを持っています。例えば、組織診断のための独自サーベイツールや、人材育成のためのオリジナルプログラムなどです。再現性のあるアプローチを持っているかは、専門性の高さを測る一つの指標になります。

- 情報発信の質と量: ホワイトペーパーの公開、セミナーやウェビナーの開催、書籍の出版、メディアへの寄稿など、積極的に情報発信を行っているかもチェックポイントです。その内容が、自社の課題解決のヒントになるような質の高いものであれば、その会社の専門性を信頼できる材料となります。

これらの情報を総合的に判断し、自社の重要な課題を任せるに足る専門性と実績があるかを見極めましょう。

③ 費用対効果は見合っているか

コンサルティング費用は決して安くはありません。だからこそ、支払う費用に対して、どれだけのリターンが期待できるか、という投資対効果(ROI)の視点が不可欠です。

単に複数の会社から見積もりを取り、一番安い会社を選ぶというやり方は非常に危険です。安いのには理由があるかもしれません(例:経験の浅いコンサルタントが担当する、提供されるサービス範囲が狭いなど)。

費用対効果を正しく判断するためには、以下のステップで検討することをおすすめします。

- 投資額(コスト)の正確な把握:

- 見積もりに含まれるサービス内容を詳細に確認する(コンサルタントの稼働時間、ミーティングの回数、提供される成果物の種類など)。

- コンサルティング費用以外に発生する可能性のある「隠れたコスト」(新しいITツールの導入費用、プロジェクトにアサインされる自社社員の人件費など)も考慮に入れます。

- 期待される効果(リターン)の明確化:

- コンサルティング導入によって、何を達成したいのかを具体的に定義します。可能であれば、定量的な目標(KPI)を設定しましょう。

- (例)「離職率を現状の15%から10%に引き下げる」「新卒採用のエントリー数を昨対比150%にする」「管理職の研修後、部下のエンゲージメントスコアを平均0.5ポイント向上させる」

- 費用対効果の検証:

- 上記の「投資額」と「期待される効果」を天秤にかけます。例えば、離職率を5%改善することで、採用・育成コストが年間いくら削減できるのかを試算してみます。その削減額がコンサルティング費用を上回るのであれば、投資価値は高いと判断できます。

- 効果が金銭的に測りにくい場合(例:従業員満足度の向上、企業理念の浸透)でも、「その課題が解決されることで、組織にどのようなポジティブな変化が生まれるか」を言語化し、その価値を経営陣と共有することが重要です。

提案された見積もりについて、「なぜこの金額になるのですか?」と率直に質問し、その内訳や根拠に納得できるかどうかも、信頼できる会社を見極める上で大切なプロセスです。

④ 担当コンサルタントとの相性は良いか

コンサルティングプロジェクトは、結局のところ「人」と「人」の共同作業です。どんなに優れたノウハウを持つ会社でも、実際にプロジェクトを担当するコンサルタントと自社の担当者や経営陣との相性が悪ければ、プロジェクトは円滑に進みません。

会社の看板だけでなく、「誰が担当してくれるのか」を必ず確認しましょう。契約前の提案段階で、可能な限りプロジェクトの主担当となるコンサルタントと直接話す機会を設けてもらうことが不可欠です。

その面談では、以下のような点を確認しましょう。

- コミュニケーションスタイル: 話し方や聞き方は丁寧か。専門用語を多用せず、こちらのレベルに合わせて分かりやすく説明してくれるか。高圧的な態度ではなく、パートナーとして対等に接してくれるか。

- 熱意と当事者意識: 自社の課題に対して、心から「何とかしたい」という熱意が感じられるか。他人事ではなく、自分のこととしてプロジェクトの成功にコミットしてくれそうか。

- 価値観や人柄: 議論が白熱した際にも、建設的な意見交換ができそうか。信頼して本音で話せる相手か。

- 業界・企業文化への理解: 自社のビジネスや業界の特性、独自のカルチャーを理解しようと努めてくれるか。テンプレート的な解決策ではなく、自社に合わせた柔軟な対応を期待できそうか。

「この人と一緒に仕事がしたいか」「この人になら自社の未来を託せるか」という直感も大切です。複数の会社の担当者と会い、比較検討することで、自社に最もフィットするパートナーを見つけやすくなります。

⑤ 伴走型で柔軟な支援体制か

優れた人事コンサルティングは、立派な報告書や計画書を提出して終わり、ではありません。本当に価値があるのは、その計画が現場で実行され、組織に根付くまでを支援する「伴走力」です。

以下の点を確認し、単なるアドバイザーではなく、共に汗を流してくれるパートナーとなり得るかを見極めましょう。

- 実行支援の具体性: 提案内容に、計画策定後の実行支援フェーズが具体的に含まれているか。例えば、新しい人事制度を導入する場合、社員説明会の実施、管理職向けトレーニング、導入後の効果測定やチューニングまでサポートしてくれるか。

- 柔軟な対応力: プロジェクトは計画通りに進まないことが常です。予期せぬ問題が発生した際や、状況が変化した際に、当初の計画に固執せず、柔軟に対応してくれるか。

- ノウハウの移転(ナレッジトランスファー): プロジェクト終了後に、コンサルタントがいなくなっても自社でPDCAを回していけるように、意識的にノウハウを社内に残してくれるか。ドキュメントの整備や、担当者向けの勉強会の開催など、自走を支援する仕組みがあるかは非常に重要です。

- コミュニケーション体制: 定例ミーティングの頻度や、チャットツールなどを使った日々のコミュニケーションの方法、緊急時の連絡体制などが明確になっているか。

「コンサルタントに丸投げ」するのではなく、自社のメンバーとコンサルタントが一体のチームとなってプロジェクトを推進できるような、伴走型の支援体制を築ける会社を選ぶことが、改革を成功させ、その成果を自社の血肉とするための鍵となります。

【総合力】おすすめの人事コンサルティング会社5選

ここでは、人事戦略の策定から制度設計、人材育成、組織開発まで、幅広い人事課題にワンストップで対応できる「総合力」に優れた人事コンサルティング会社を5社紹介します。大手企業から中堅企業まで、複雑で大規模な組織変革を検討している場合におすすめです。

① 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

株式会社リクルートマネジメントソリューションズは、人材業界のリーディングカンパニーであるリクルートグループの一員です。長年にわたる研究と、年間約24,900社、362万人(2023年度実績)という圧倒的な支援実績に裏打ちされた、科学的アプローチに強みを持っています。

- 特徴・強み: 「個と組織を生かす」ことをミッションに掲げ、アセスメント(測定)とトレーニング(開発)を両輪としたソリューションを提供しています。特に、SPIをはじめとする適性検査や、マネジメント能力を測定するアセスメントツールは業界標準とも言える知名度と信頼性を誇ります。これらの客観的なデータに基づいて個人の特性や組織の課題を可視化し、科学的根拠に基づいた人材開発・組織開発を提案します。

- 主なサービス内容:

- 人材採用ソリューション(アセスメント、面接官トレーニングなど)

- 人材開発ソリューション(階層別研修、テーマ別研修、アセスメント・フィードバックなど)

- 組織開発ソリューション(従業員意識調査、組織活性化コンサルティングなど)

- 制度構築ソリューション(人事制度設計・導入・定着支援)

- 参照:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ公式サイト

② マーサー ジャパン株式会社

マーサーは、ニューヨークに本社を置く世界最大級の組織・人事コンサルティングファームです。世界40カ国以上に拠点を持ち、グローバルなネットワークと、世界中で収集した膨大な人事・報酬データを活用したコンサルティングが最大の強みです。

- 特徴・強み: グローバル基準のフレームワークとデータに基づいた、戦略的な人事コンサルティングを提供します。特に、役職や職務の価値を評価する「職務評価」の手法や、詳細な市場データに基づく「報酬制度設計」においては、世界的に高い評価を得ています。M&Aにおける人事統合(PMI)や、グローバル人事制度の構築、役員報酬制度の設計といった、高度で専門的な領域で豊富な実績を誇ります。

- 主なサービス内容:

- 組織・人事戦略コンサルティング

- 人事制度改革(職務評価、報酬制度設計など)

- M&Aアドバイザリー(人事デューデリジェンス、PMI支援)

- グローバル・モビリティ(海外派遣者処遇制度設計など)

- 年金・退職金コンサルティング

- 参照:マーサー ジャパン株式会社公式サイト

③ 株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーションは、「モチベーションエンジニアリング」という独自の技術を用いて、組織と個人の変革を支援する国内大手のコンサルティング会社です。従業員のエンゲージメントを企業の競争力の源泉と捉え、その向上に主眼を置いたアプローチが特徴です。

- 特徴・強み: 国内最大級のデータベースを誇る組織診断ツール「モチベーションクラウド」が中核サービスです。従業員の期待度と満足度を測定し、組織の課題を可視化。その診断結果に基づいて、専門のコンサルタントが改善策の実行を伴走支援します。コンサルティングだけでなく、研修やイベント、採用支援など、多岐にわたるサービスを連携させ、一貫した組織変革を促します。

- 主なサービス内容:

- 組織変革コンサルティング(モチベーションクラウド)

- 個人変革コンサルティング(研修、インキュベーション)

- 個と組織の ম্যাচング(採用・紹介支援)

- IR支援コンサルティング

- 参照:株式会社リンクアンドモチベーション公式サイト

④ デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

デロイト トーマツ コンサルティングは、世界四大会計事務所(BIG4)の一角をなすデロイト トウシュ トーマツのメンバーファームです。経営戦略から業務プロセス改革、IT、人事まで、幅広い領域をカバーする総合コンサルティングファームであり、企業の変革をEnd-to-Endで支援できる点が強みです。

- 特徴・強み: 「Human Capital(人的資本)」部門が人事領域を専門に扱います。経営戦略や事業戦略と完全に連動した人事戦略の策定を得意とし、特に「人的資本経営」や「DX人材育成」、「働き方改革」といった、現代の重要テーマに関する知見が豊富です。グローバルなネットワークを活かし、海外の最新トレンドや先進事例を取り入れた提案が可能です。

- 主なサービス内容:

- ヒューマンキャピタルコンサルティング

- 組織変革・タレントマネジメント

- 人事機能変革(HRトランスフォーメーション)

- チェンジマネジメント

- M&A・組織再編における人事支援

- 参照:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社公式サイト

⑤ 株式会社パーソル総合研究所

株式会社パーソル総合研究所は、総合人材サービスを手がけるパーソルグループのシンクタンク・コンサルティング部門です。人と組織に関する専門的な調査・研究機能を持ち、その成果に基づいた客観的で質の高い提言力に定評があります。

- 特徴・強み: 労働市場や働き方に関する大規模な調査・研究を数多く実施しており、そのデータやインサイトを活かしたコンサルティングが強みです。特に、人事評価制度の設計、次世代経営層の育成、タレントマネジメント、ダイバーシティ&インクルージョンの推進といった領域で豊富な実績を持っています。パーソルグループが持つ人材サービスの実践知と、シンクタンクとしての客観的な視点を融合させた、ユニークな価値を提供します。

- 主なサービス内容:

- 人事コンサルティング(人事制度設計、評価・処遇、人材開発など)

- 人材アセスメント

- リサーチ・調査分析

- タレントマネジメントシステム導入支援

- 参照:株式会社パーソル総合研究所公式サイト

【人事制度】に強いおすすめの人事コンサルティング会社5選

企業の根幹を支える人事制度(等級・評価・報酬)の設計や改定は、極めて専門性の高い領域です。ここでは、特に人事制度の構築・運用に強みを持つ、実績豊富なブティックファームを中心に5社を紹介します。

① 株式会社日本人事経営研究室

株式会社日本人事経営研究室は、特に中堅・中小企業向けの人事制度構築において、長年の実績を持つコンサルティング会社です。「人本経営」という考え方をベースに、社員の成長と企業の成長を両立させる人事制度の設計を追求しています。

- 特徴・強み: 「ゼッタイ!評価」という独自の人事評価制度のノウハウを持っています。これは、業績目標だけでなく、社員の成長に繋がる行動目標や能力開発目標を重視し、評価を通じて人材を育成することに主眼を置いた制度です。コンサルタントがクライアント企業に深く入り込み、経営者や社員と対話を重ねながら、その会社の理念や文化に根差したオーダーメイドの制度を丁寧に作り上げていくスタイルが特徴です。

- 主なサービス内容:

- 人事評価制度(ゼッタイ!評価)の設計・導入・運用支援

- 賃金制度の設計・導入支援

- 人材育成体系の構築

- 各種研修(評価者研修、階層別研修など)

- 参照:株式会社日本人事経営研究室公式サイト

② 株式会社セレクションアンドバリエーション

株式会社セレクションアンドバリエーションは、人事評価制度の設計・運用に特化したコンサルティングファームです。「評価で人を育て、組織を強くする」をコンセプトに、運用されることで初めて価値を生む、実効性の高い制度設計を重視しています。

- 特徴・強み: 運用コンサルティングに力を入れている点が大きな特徴です。制度を設計して終わりではなく、導入後の評価者トレーニング、評価会議のファシリテーション、制度の定期的な見直しまで、制度が組織に定着し、本来の目的を果たすまでを徹底的にサポートします。MBO(目標管理制度)やコンピテンシー評価など、様々な手法に精通しており、企業の課題に合わせた最適な組み合わせを提案します。

- 主なサービス内容:

- 人事評価制度の設計・導入・運用支援

- 目標管理(MBO)制度のコンサルティング

- 評価者トレーニング

- 報酬制度設計

- 参照:株式会社セレクションアンドバリエーション公式サイト

③ あしたのチーム

株式会社あしたのチームは、クラウド型の人事評価システムと、コンサルティングサービスを一体で提供しているユニークな企業です。特に、これまで人事制度が未整備であった中小・ベンチャー企業への導入実績が豊富です。

- 特徴・強み: 人事評価システム「あしたのクラウドHR」の提供が事業の中核です。目標設定から評価、フィードバック、給与査定までをクラウド上で一元管理できるため、評価プロセスの効率化と可視化が可能です。これに加えて、専任のコンサルタントが制度設計から目標設定のサポート、運用支援までを伴走します。テクノロジーと人のサポートを組み合わせることで、低コストかつスムーズな人事評価制度の導入・運用を実現します。

- 主なサービス内容:

- 人事評価制度の構築・運用支援

- 人事評価クラウド「あしたのクラウドHR」の提供

- 目標設定(MBO)支援

- 給与シミュレーション

- 参照:株式会社あしたのチーム公式サイト

④ 株式会社新経営サービス

株式会社新経営サービスは、京都を拠点とする経営コンサルティング会社であり、その一部門として人事コンサルティングを提供しています。経営全体の視点から、企業の成長戦略と連動した人事制度のあり方を提案できる点が強みです。

- 特徴・強み: 経営コンサルタントが人事制度を設計するため、財務や事業戦略との一貫性を重視した提案が可能です。「儲かる仕組み」と「人が育つ仕組み」を両立させることを目指し、特に賃金制度の設計において、企業の支払能力や労働分配率といった経営指標を考慮した、無理のない制度構築を得意としています。地域に根差した、中堅・中小企業への手厚いサポートに定評があります。

- 主なサービス内容:

- 人事評価制度、賃金制度、退職金制度の設計

- 組織風土改革コンサルティング

- 人材育成・研修

- 経営計画策定支援

- 参照:株式会社新経営サービス公式サイト

⑤ トゥルー・ソリューションズ株式会社

トゥルー・ソリューションズ株式会社は、「職務(ジョブ)」を基準とした人事・賃金制度の設計に特化したコンサルティングファームです。近年注目されるジョブ型雇用の導入を検討している企業にとって、心強いパートナーとなります。

- 特徴・強み: 世界標準の職務評価手法である「I-Peel」をベースとした、客観的で論理的な職務評価・等級制度の構築を得意としています。年齢や勤続年数ではなく、「仕事の価値」に基づいて処遇を決定する透明性の高い制度を設計します。同一労働同一賃金の実現や、専門職人材のリテンション(定着)といった課題に対して、明確な解決策を提示できます。

- 主なサービス内容:

- 職務評価(ジョブ・グレード)の実施

- ジョブ型人事・賃金制度の設計・導入支援

- 目標管理制度(MBO)の設計

- 人事コンサルタント養成講座

- 参照:トゥルー・ソリューションズ株式会社公式サイト

【採用】に強いおすすめの人事コンサルティング会社5選

人材獲得競争が激化する現代において、戦略的な採用活動は企業の生命線です。ここでは、採用戦略の立案から実行、採用ブランディングまで、採用領域に特化した強みを持つコンサルティング会社・サービスを5社紹介します。

① 株式会社ネオキャリア

株式会社ネオキャリアは、人材紹介や求人広告、人材派遣など、幅広い人材サービスを展開する総合人材会社です。その豊富な知見とネットワークを活かし、採用に関するあらゆる課題を解決するコンサルティングサービスを提供しています。

- 特徴・強み: RPO(採用プロセスアウトソーシング)サービスに強みを持っています。企業の採用担当者に代わって、採用戦略の立案から母集団形成、書類選考、面接調整、内定者フォローまで、採用業務の一部または全部を代行します。新卒・中途採用はもちろん、アルバイト・パート採用まで、多様な採用ニーズに対応可能です。グループ全体で培った膨大な採用ノウハウが最大の武器です。

- 主なサービス内容:

- 採用コンサルティング・採用代行(RPO)

- 新卒・中途採用支援

- 求人広告代理店事業

- 人材紹介・派遣

- 参照:株式会社ネオキャリア公式サイト

② 株式会社Legaseed

株式会社Legaseed(レガシード)は、「はたらくを、しあわせに」を理念に掲げる、採用コンサルティングに特化したブティックファームです。特に、企業の魅力を最大限に引き出し、学生を惹きつける新卒採用のコンサルティングで高い評価を得ています。

- 特徴・強み: ユニークで創造的な採用ブランディングや選考手法が特徴です。企業の理念やビジョンをストーリーとして伝える採用コンセプトの設計や、学生の主体性や価値観を見極めるための体験型選考プログラム(ワークショップやビジネスゲームなど)の企画・運営を得意とします。他社とは違う、記憶に残る採用活動を実現したい企業におすすめです。

- 主なサービス内容:

- 新卒採用コンサルティング

- 採用ブランディング(コンセプト設計、ツール制作)

- インターンシップ・選考プログラムの企画開発

- 内定者・新人研修

- 参照:株式会社Legaseed公式サイト

③ 株式会社キャスター

株式会社キャスターは、オンラインアシスタントサービス「CASTER BIZ」で知られる企業ですが、その中で培ったノウハウを活かし、採用に特化したオンラインアウトソーシングサービス「CASTER BIZ recruiting」を提供しています。

- 特徴・強み: オンライン完結型で、採用実務を柔軟にアウトソースできる点が最大の強みです。募集媒体の運用、スカウトメールの送信、応募者対応、面接日程の調整といった、時間のかかるオペレーション業務を、経験豊富なリクルーターに月額制で依頼できます。特に、採用担当者が不足しているスタートアップや中小企業が、コア業務に集中するために活用するケースが増えています。

- 主なサービス内容:

- 採用実務のアウトソーシング(CASTER BIZ recruiting)

- スカウト代行

- 求人票作成・媒体運用

- 応募者対応・日程調整

- 参照:株式会社キャスター公式サイト

④ HeaR株式会社

HeaR(ヒアー)株式会社は、「採用マーケティング」の考え方に基づき、企業の採用力を強化するコンサルティング会社です。特に、候補者の心を動かす「採用ピッチ資料」の作成や、採用CX(候補者体験)の向上に強みを持っています。

- 特徴・強み: 候補者視点に立った採用コミュニケーションの設計を得意とします。企業の事業内容や文化、働く人の魅力を分かりやすく伝えるための「採用ピッチ資料」は、同社の代名詞的なサービスです。また、候補者が応募から入社までの一連のプロセスでどのような体験をするか(採用CX)を設計・改善し、企業のファンを増やすことで、入社意欲の向上や内定承諾率の改善に繋げます。

- 主なサービス内容:

- 採用コンサルティング

- 採用ピッチ資料作成サービス「Pitch Deck」

- 採用CX(候補者体験)向上支援

- 採用広報支援

- 参照:HeaR株式会社公式サイト

⑤ 株式会社トライアンフ

株式会社トライアンフは、「”働く”を、変える。」をスローガンに、採用から組織開発、人事制度設計までを幅広く手掛けるコンサルティング会社です。特に採用領域では、大手からベンチャーまで数多くの企業の採用変革を支援してきた実績があります。

- 特徴・強み: 採用活動を「点」ではなく「線」で捉え、入社後の定着・活躍までを見据えた一貫性のあるコンサルティングが特徴です。採用戦略の立案や母集団形成といった入り口の支援だけでなく、面接官トレーニングによる選考精度の向上や、内定者・新入社員のオンボーディング(受け入れ・定着支援)プログラムの設計・実行までをトータルでサポートします。

- 主なサービス内容:

- 採用コンサルティング・アウトソーシング

- オンボーディングコンサルティング

- 人材開発・組織開発コンサルティング

- 人事制度コンサルティング

- 参照:株式会社トライアンフ公式サイト

【人材育成・組織開発】に強いおすすめの人事コンサルティング会社5選

社員一人ひとりの成長を促し、組織全体の活力を高める「人材育成」と「組織開発」。ここでは、独自の理論やメソッドに基づき、人と組織のポテンシャルを最大限に引き出すことに強みを持つコンサルティング会社を5社紹介します。

① 株式会社識学

株式会社識学は、「識学(しきがく)」という独自の組織マネジメント理論をベースにしたコンサルティングと研修を提供しています。組織内の誤解や錯覚から生じるコミュニケーションロスをなくし、生産性の高い組織を作ることを目指します。

- 特徴・強み: 「位置・役割・ルール」を明確にすることで、社員の迷いやストレスをなくし、パフォーマンスに集中させるという「識学」理論が全てのサービスの根幹です。属人的なマネジメントから脱却し、誰がやっても機能する、再現性の高い組織運営の仕組みを構築します。特に、急成長中のベンチャー企業などで、組織のルールや規律を整備したい場合に効果を発揮します。マンツーマンでのトレーニングやクラウドサービスの提供など、多様な形態で学ぶことが可能です。

- 主なサービス内容:

- 識学マネジメントコンサルティング

- 識学研修

- 識学クラウドサービスの提供

- 参照:株式会社識学公式サイト

② コーチ・エィ株式会社

コーチ・エィ株式会社は、日本における組織開発・エグゼクティブ・コーチングのパイオニア的存在です。対話を通じて人の持つ可能性を引き出し、自発的な行動を促す「コーチング」を、組織変革のエンジンとして活用します。

- 特徴・強み: 経営層や管理職を対象とした1対1の「エグゼクティブ・コーチング」で圧倒的な実績を誇ります。これに加えて、組織全体にコーチング文化を浸透させ、対話的で自律的な組織風土を醸成する「組織開発コーチング」も展開しています。コーチングのスキルを組織のリーダーたちが身につけることで、持続的な成長を促す「開発的組織」への変革を支援します。

- 主なサービス内容:

- エグゼクティブ・コーチング

- 組織開発コーチング

- コーチング研修プログラム「CoachEd」

- 参照:コーチ・エィ株式会社公式サイト

③ 株式会社セルム

株式会社セルムは、「人と組織の可能性を拓く」ことをミッションに、特に経営人材・リーダー人材の育成に特化したコンサルティング会社です。企業の未来を担うタレントの発掘から育成までを一貫して支援します。

- 特徴・強み: 企業の個別課題に合わせた、完全オーダーメイドの「次世代リーダー育成プログラム」の設計・実行が最大の強みです。アセスメントによる候補者の選抜、異業種交流や他社留学といった実践的な経験の提供、経営トップとの対話セッションなど、多角的で挑戦的なプログラムを通じて、経営視点を持ったリーダーを育成します。約3,000名にのぼるプロフェッショナルタレント(講師・コンサルタント)のネットワークも大きな資産です。

- 主なサービス内容:

- 経営人材・リーダー人材開発コンサルティング

- 選抜型育成プログラムの設計・運営

- サクセッションプランニング(後継者育成計画)支援

- 組織開発コンサルティング

- 参照:株式会社セルム公式サイト

④ NEWONE株式会社

NEWONE(ニューワン)株式会社は、「”Work” new one. “Life” new one.」を掲げ、エンゲージメント向上を軸とした人材育成・組織開発サービスを提供しています。特に、若手社員の育成や、管理職の意識改革に強みを持っています。

- 特徴・強み: 「エンゲージメント向上」をすべてのサービスのゴールに設定している点が特徴です。新入社員が主体性を発揮するための研修や、若手社員のキャリア自律を支援するプログラム、管理職向けの1on1ミーティング実践研修など、一人ひとりの働く意欲を引き出すための具体的なソリューションを豊富に持っています。オンラインとリアルのハイブリッド研修など、時代に合わせた柔軟な提供形態も魅力です。

- 主なサービス内容:

- エンゲージメント向上コンサルティング

- 階層別研修(新人、若手、管理職など)

- テーマ別研修(キャリア自律、1on1、チームビルディングなど)

- 組織開発ワークショップ

- 参照:NEWONE株式会社公式サイト

⑤ エナジースイッチ株式会社

エナジースイッチ株式会社は、「『自分らしく』を『つなげる』」をコンセプトに、人材育成研修や組織開発コンサルティングを提供する企業です。参加者の主体性を引き出す、体験型・対話型のプログラム設計を得意としています。

- 特徴・強み: 既成概念を壊し、新たな視点や行動を生み出す「アンラーニング」を重視したプログラムが特徴です。ゲームやワークショップを多用し、参加者が楽しみながら深い気づきを得られる場作りを得意とします。チームビルディング、リーダーシップ開発、ダイバーシティ&インクルージョン推進など、現代的な組織課題に対応する多様なテーマの研修を提供しています。

- 主なサービス内容:

- 人材育成研修(オンライン・オフライン)

- 組織開発コンサルティング

- チームビルディングプログラム

- 理念浸透ワークショップ

- 参照:エナジースイッチ株式会社公式サイト

【スタートアップ・ベンチャー】に強いおすすめの人事コンサルティング会社5選

急成長を遂げるスタートアップやベンチャー企業は、人事課題も独特です。「採用が事業成長に追いつかない」「カルチャーを維持しながら組織を拡大したい」「人事制度をゼロから作りたい」。ここでは、そんな変化の激しい環境に特化した、機動力と専門性を兼ね備えた人事パートナーを5社紹介します。

① 株式会社コーナー

株式会社コーナーは、「人事・採用のプロシェアリング」というユニークなサービスモデルを展開する企業です。必要な時に、必要なスキルを持つ人事のプロフェッショナル人材を、業務委託(パラレルワーカー)として活用できます。

- 特徴・強み: 大手企業の人事部長やIT企業の採用責任者など、多様なバックグラウンドを持つ約3,000名のプロ人材が登録しており、自社の課題に最適な人材をアサインしてもらえます。正社員を雇用するよりも低コストかつスピーディーに、高い専門性を確保できるのが最大の魅力です。「週1日から」といった柔軟な契約が可能で、人事部門の立ち上げ、採用戦略の壁打ち、労務の仕組みづくりなど、あらゆるフェーズの課題に対応できます。

- 主なサービス内容:

- 人事・採用のプロ人材のシェアリングサービス「corner」

- 人事戦略、採用、労務、組織開発などのスポットコンサルティング

- 参照:株式会社コーナー公式サイト

② 株式会社ポテンシャライト

株式会社ポテンシャライトは、スタートアップ・ベンチャー企業の採用支援に特化したコンサルティング会社です。特に、創業期から拡大期(アーリーからミドルフェーズ)の企業における「採用力強化」で圧倒的な実績を誇ります。

- 特徴・強み: 200社以上のスタートアップ支援で培った、実践的で泥臭いノウハウが強みです。採用ブランディング、求人票の最適化、スカウト媒体の運用、エージェントとの関係構築、リファラル採用の活性化まで、採用に関わるあらゆる打ち手をハンズオンで実行します。「採用広報」にも力を入れており、企業の魅力を伝えるコンテンツ制作などを通じて、応募が集まる仕組みを構築します。

- 主なサービス内容:

- スタートアップ特化型の採用支援・採用代行(RPO)

- 採用ブランディング・採用広報支援

- 採用ピッチ資料作成

- 参照:株式会社ポテンシャライト公式サイト

③ Growth Camp株式会社

Growth Camp株式会社は、スタートアップ・ベンチャー企業の「人と組織の成長」にコミットするコンサルティングファームです。採用だけでなく、入社後のオンボーディングや組織開発までを一気通貫で支援します。

- 特徴・強み: 事業の成長フェーズに合わせた、最適な人事・組織戦略の実行を支援します。例えば、シリーズAの資金調達後の組織拡大期には、バリュー(価値観)の策定や浸透支援、評価制度の導入などをサポートします。代表者がメガベンチャーの人事責任者出身であるなど、事業会社のリアルな課題感を深く理解した上での、実践的なコンサルティングが魅力です。

- 主なサービス内容:

- スタートアップ向け採用支援

- 組織開発コンサルティング(バリュー策定、オンボーディング支援など)

- 人事制度設計

- 参照:Growth Camp株式会社公式サイト

④ 株式会社uloqo

株式会社uloqo(ウロコ)は、スタートアップの組織人事課題を専門に扱うコンサルティング会社です。「組織の『不』を無くす」をミッションに、企業の急成長に伴う様々な組織課題の解決を支援します。

- 特徴・強み: 「0→1(ゼロイチ)」フェーズの人事・組織の立ち上げを得意とします。ミッション・ビジョン・バリューの策定から、それに基づく人事評価制度の設計、採用要件の定義、カルチャーブックの作成まで、組織の土台となる部分を経営者と二人三脚で作り上げていきます。組織の「型」を作ることで、スケーラブル(拡張可能)な成長を支えます。

- 主なサービス内容:

- スタートアップ向け組織人事コンサルティング

- MVV(ミッション・ビジョン・バリュー)策定支援

- 人事制度設計・導入支援

- 採用戦略立案

- 参照:株式会社uloqo公式サイト

⑤ 株式会社All Personal

株式会社All Personalは、スタートアップ・ベンチャー企業に特化した採用支援と組織開発コンサルティングを提供しています。特に、経営層や事業責任者といった「ハイレイヤー人材」の採用に強みを持っています。

- 特徴・強み: 経営課題を深く理解した上で、事業成長に直結するキーパーソンの採用を実現します。単なる人材紹介ではなく、企業の魅力やビジョンを候補者に的確に伝え、口説き落とすまでのコミュニケーション戦略を設計・実行します。また、入社後の活躍を支援するための組織開発や、経営チームの強化に関するコンサルティングも行っています。

- 主なサービス内容:

- スタートアップ・ベンチャー特化型の人材紹介・採用支援

- ハイレイヤー(CxO、VPoXなど)採用支援

- 組織開発コンサルティング

- 参照:株式会社All Personal公式サイト

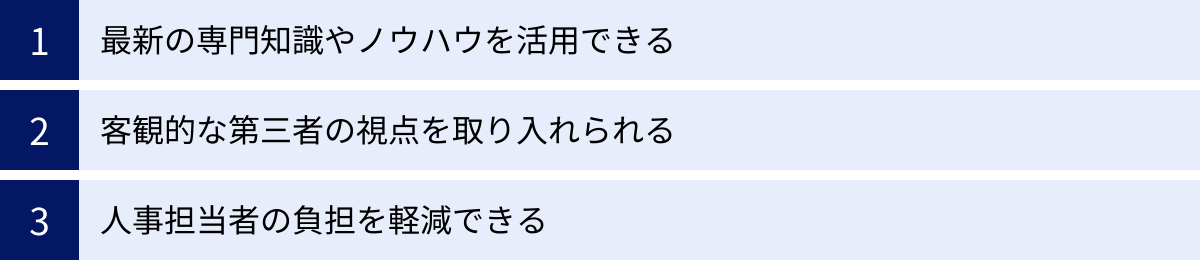

人事コンサルティングを導入する3つのメリット

人事コンサルティングの導入は、企業にどのような恩恵をもたらすのでしょうか。ここでは、導入によって得られる代表的な3つのメリットについて、具体的に解説します。

① 最新の専門知識やノウハウを活用できる

人事を取り巻く環境は、法改正や社会情勢の変化によって目まぐるしく変わります。「人的資本経営」「ジョブ型雇用」「リスキリング」「ダイバーシティ&インクルージョン」「心理的安全性」など、次々と新しい概念やトレンドが登場します。また、働き方改革関連法や育児・介護休業法の改正など、遵守すべき法的要件も増え続けています。

これらの最新情報を自社の人事部門だけでキャッチアップし、深く理解し、自社に合った形で施策に落とし込むのは、非常に困難な作業です。

人事コンサルタントは、常に最新の人事トレンド、学術研究、法改正の動向を学び、数多くの他社事例に触れている人事の専門家です。彼らを活用することで、自社だけで情報収集や試行錯誤を繰り返すよりも、はるかに効率的かつ効果的に、最先端の知見に基づいた最適な打ち手を導き出すことができます。

例えば、2023年から上場企業等に義務化された「人的資本情報の開示」について、多くの企業が「何を、どのように開示すれば良いのか」と悩みました。こうした状況で人事コンサルティングを活用すれば、「自社の経営戦略と連動した開示ストーリーの描き方」「投資家が注目するKPIの設定方法」「他社の先進事例」といった専門的なアドバイスを受けることができ、戦略的で説得力のある情報開示が可能になります。社内リソースだけでは到達し得ないレベルの専門性を、迅速に確保できる点が、最大のメリットの一つです。

② 客観的な第三者の視点を取り入れられる

企業組織は、長年続いてきた慣習や、部門間の力関係、経営層の意向、複雑な人間関係といった、目に見えない「しがらみ」を抱えていることが少なくありません。社内の人間だけで改革を進めようとすると、こうした内部の事情が障壁となり、本質的な課題にメスを入れられなかったり、議論が堂々巡りになったりすることがあります。

人事コンサルタントは、そうした社内のしがらみとは無縁の「客観的な第三者」です。利害関係のないフラットな立場で組織を分析し、従業員へのヒアリングを行うことで、社内の人間では気づきにくい問題点や、誰もが「おかしい」と思っていても口に出せなかった「組織のタブー」を浮き彫りにすることができます。

例えば、ある評価制度が形骸化している原因が、実は特定の役員の強い意向にある、といったケースは珍しくありません。このような場合、社内の担当者が異を唱えるのは困難ですが、外部のコンサルタントであれば、客観的なデータや他社事例といった「ファクト」を基に、臆することなく問題提起ができます。

また、経営層と現場社員の間に立ち、双方の橋渡し役を担うことも重要な役割です。経営層が考える「理想」と、現場が抱える「現実」のギャップを埋め、双方が納得できる着地点を見出すためのファシリテーターとして機能します。このように、客観的な視点を取り入れることで、議論の質を高め、より本質的で、かつ実行可能な改革へと導くことができるのです。

③ 人事担当者の負担を軽減できる

多くの中小企業では、人事専任の担当者がいなかったり、数名で採用から労務、給与計算まで全ての業務を担っていたりします。こうした状況では、日々のオペレーション業務に追われ、本来取り組むべき戦略的な人事課題(制度改定や人材育成体系の構築など)にまで手が回らないのが実情です。

人事コンサルティングを導入することで、こうした専門的かつ多大な工数を要するプロジェクト業務を、外部のプロフェッショナルに委託することができます。例えば、数ヶ月から1年がかりになることもある人事制度の改定プロジェクトをコンサルタントに主導してもらうことで、社内の人事担当者は、日常業務を滞らせることなく、改革を進めることが可能になります。

これは、リソースの限られた中小企業だけでなく、大手企業にとっても大きなメリットです。大規模な組織改革やM&A後の人事統合といった非定常的で難易度の高いプロジェクトを推進する際、専門チームであるコンサルタントの力を借りることで、プロジェクトの推進力を格段に高めることができます。

人事担当者が、時間と手間のかかる調査、分析、資料作成といった作業から解放されることで、社員一人ひとりとのコミュニケーションや、現場の状況把握、より創造的な企画業務といった、社内の人間にしかできない付加価値の高い仕事に集中できるようになります。これは、人事部門全体の生産性向上にも繋がり、結果として企業全体の成長に貢献します。

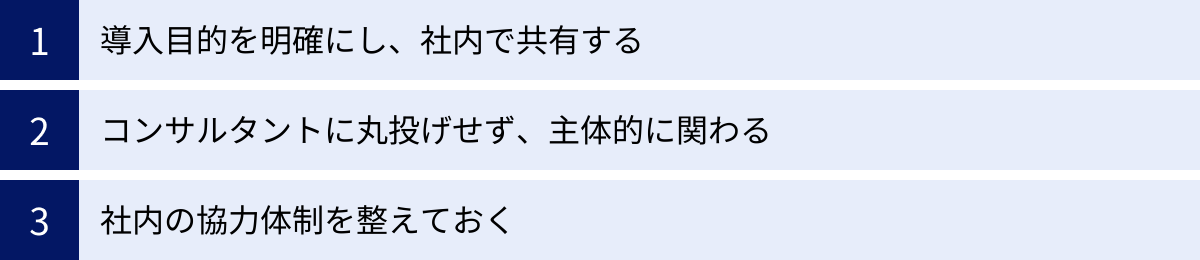

人事コンサルティング導入のデメリットと注意点

多くのメリットがある一方で、人事コンサルティングの導入にはデメリットや注意すべき点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じることが、導入を成功させるための鍵となります。

費用が高額になる場合がある

人事コンサルティング導入における最も分かりやすいデメリットは、その費用です。「料金体系と費用相場」の章で解説した通り、依頼内容によっては数百万円から数千万円規模の投資が必要となります。特に、戦略系や外資系の著名なコンサルティングファームに依頼する場合、費用は高額になる傾向があります。

この費用を捻出することが、企業にとっては大きな経営判断となります。もし、投じた費用に見合うだけの成果(生産性の向上、離職率の低下、採用コストの削減など)が得られなければ、コンサルティング導入は「高い買い物」で終わってしまいます。「専門家に頼めば、何とかしてくれるだろう」という安易な期待だけで導入を決めると、費用対効果が見合わない結果になりかねません。

このデメリットを回避するためには、導入前に「何のためにコンサルティングを導入するのか」「それによって、どのような具体的な成果を目指すのか」という目的とゴールを徹底的に明確化し、その達成によって得られるリターンが投資額を上回るかどうかを冷静に試算することが不可欠です。

社内にノウハウが蓄積されにくい

コンサルティングプロジェクトを、コンサルタントに「丸投げ」してしまうと起こりうるのが、この問題です。コンサルタントが主導して素晴らしい人事制度や研修プログラムを作り上げたとしても、その背景にある考え方や設計思想、運用のノウハウが社内に共有されていなければ、プロジェクトが終了した途端に形骸化してしまう危険性があります。

コンサルタントは、あくまで一時的な外部パートナーです。彼らがいなくなった後も、自社の力で制度を運用し、改善し続けられる「自走できる状態」を目指さなければ、持続的な成果には繋がりません。コンサルタントに依存しすぎると、新たな課題が発生するたびに、また外部に頼らなければならなくなり、結果的にコストがかさみ、社内の人材も育たないという悪循環に陥ってしまいます。

この問題を避けるためには、コンサルタントを「答えをくれる先生」ではなく、「一緒に課題解決に取り組むパートナー」と捉え、プロジェクトのあらゆるプロセスに自社の担当者が主体的に関与することが重要です。

失敗しないための3つの注意点

上記のデメリットを踏まえ、人事コンサルティング導入で失敗しないために、特に注意すべき3つのポイントを解説します。

導入目的を明確にし、社内で共有する

コンサルティング導入を検討する最初の段階で、「なぜ導入するのか(Why)」「何を達成するのか(What)」「それをどう測るのか(How)」を、可能な限り具体的に定義することが最も重要です。

例えば、「社員のモチベーションを上げたい」という漠然とした目的ではなく、「若手社員の離職率を3年以内に5%改善する。そのために、キャリアパスの多様化と評価制度の納得性向上を目的とした人事制度改定を行う」というレベルまで具体化します。

そして、この目的とゴールを、経営層だけでなく、管理職や現場の従業員にも、事前に丁寧に説明し、共有しておくことが不可欠です。目的が共有されていないと、「なぜ、よく分からない外部の人が来て、現場をかき回すのか」といった反発を招き、ヒアリングや施策の実行がスムーズに進まなくなる可能性があります。全社的な協力体制を築くためにも、目的の明確化と共有は欠かせないプロセスです。

コンサルタントに丸投げせず、主体的に関わる

前述の通り、「丸投げ」は失敗の元凶です。コンサルタントは外部の専門家ですが、自社の歴史や文化、人間関係、ビジネスの機微といった「暗黙知」を完全に理解しているわけではありません。自社のことを最もよく知っているのは、自社の社員です。

プロジェクトには、必ず自社の専任担当者(できれば複数名)をアサインし、コンサルタントとの定例ミーティングには必ず出席させましょう。コンサルタントから依頼される情報提供やデータ分析には迅速かつ誠実に対応し、提案された内容についても鵜呑みにせず、「なぜそう言えるのか」「自社の実情に当てはめた場合、どのような懸念があるか」といった問いを投げかけ、積極的に議論に参加する姿勢が求められます。

コンサルタントの知識・スキルと、自社の現場感覚を掛け合わせることで、初めて本当に価値のある、実効性の高いアウトプットが生まれます。プロジェクトを「自分たちのもの」として捉え、当事者意識を持って関わることが成功の鍵です。

社内の協力体制を整えておく

人事コンサルティングは、人事部だけで完結するプロジェクトではありません。多くの場合、経営層への報告や意思決定、各事業部門の管理職や一般社員へのヒアリング・アンケート、情報システム部門との連携(システムの導入など)が必要となります。

プロジェクトを開始する前に、経営トップから「このプロジェクトは会社にとって重要である」というメッセージを全社に発信してもらい、関係各所への協力を公式に要請しておくことが非常に有効です。

また、プロジェクトの進行状況や、そこで議論されている内容を、定期的に社内の関係者に共有する場を設けることも重要です。透明性を高め、関係者を巻き込みながら進めることで、いざ新しい制度や施策を導入する段階になった際の、現場からの反発や抵抗を最小限に抑えることができます。「いつの間にか、知らないうちに決まっていた」という状況を作らないことが、円滑な変革を実現するためのポイントです。

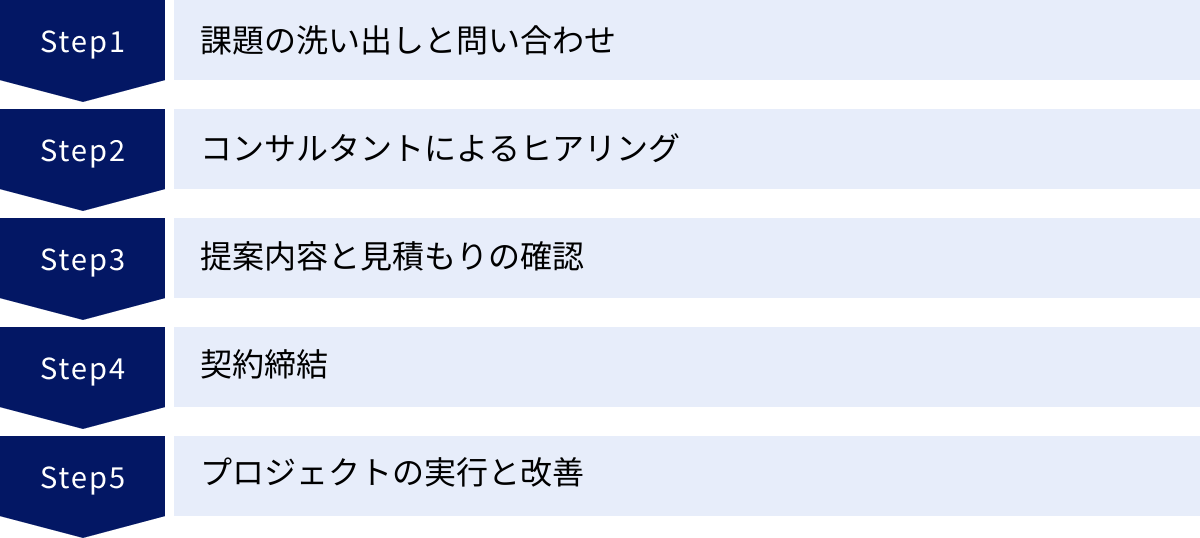

人事コンサルティング導入までの5ステップ

実際に人事コンサルティングの導入を検討し始めてから、プロジェクトが開始されるまでには、どのようなプロセスを経るのでしょうか。ここでは、一般的な導入までの流れを5つのステップに分けて解説します。

① 課題の洗い出しと問い合わせ

すべての始まりは、自社の課題を認識することです。「なんとなく組織に元気がない」「人事制度が古い気がする」といった漠然とした問題意識を、より具体的な課題に落とし込む作業から始めましょう。

- 現状分析: 離職率、残業時間、従業員サーベイの結果などのデータを整理します。

- 課題の言語化: 「なぜ離職率が高いのか?」「誰が、何に不満を持っているのか?」といった問いを通じて、課題を具体的にします。

- ゴール設定: 「この課題が解決されたら、どのような状態になっているか」という理想の姿を描きます。

課題が明確になったら、その課題解決を得意としそうなコンサルティング会社を複数リストアップします。本記事で紹介した企業リストや、企業のウェブサイトを参考に、自社の課題とマッチする会社を探しましょう。そして、各社のウェブサイトにある問い合わせフォームや電話を通じて、課題の概要を伝えてコンタクトを取ります。

② コンサルタントによるヒアリング

問い合わせ後、コンサルティング会社の担当者(営業またはコンサルタント)から連絡があり、初回の打ち合わせ(ヒアリング)が設定されます。これは、コンサルタントが企業の課題をより深く理解し、適切な提案を行うための重要なステップです。

このヒアリングでは、事前に整理した課題、企業の沿革や事業内容、組織体制、予算感、そしてプロジェクトを通じて達成したいゴールなどを、できるだけ具体的に伝えます。情報をオープンに話すほど、より的確で質の高い提案が期待できます。

同時に、このヒアリングは、企業側がコンサルタントを見極める場でもあります。担当コンサルタントの質問力、課題に対する理解度、コミュニケーションのスタイルなどから、「この会社、この担当者と上手くやっていけそうか」という相性を確認しましょう。

③ 提案内容と見積もりの確認

ヒアリングで得た情報に基づき、後日、コンサルティング会社から「提案書」と「見積書」が提出されます。ここが、どの会社に依頼するかを決定する上で最も重要なフェーズです。

提案書を比較検討する際には、以下のポイントを重点的にチェックしましょう。

- 課題認識の的確さ: 自社が伝えた課題を正しく理解し、その本質を捉えているか。

- 提案の具体性: 抽象的な精神論ではなく、具体的な解決策やアプローチ、スケジュールが示されているか。

- 成果物(アウトプット): プロジェクト終了時に、何が提供されるのか(報告書、制度規程、研修テキストなど)が明確か。

- 体制と役割分担: どのようなスキルを持つコンサルタントが、何名体制で、どのように関わるのか。自社側で求められる役割は何か。

- 見積もりの妥当性: 費用とその内訳が明記されており、提案内容に見合っているか。

不明な点があれば、納得がいくまで質問し、説明を求めましょう。安易に一社に絞らず、必ず2〜3社から提案と見積もりを取り、客観的に比較検討することを強くおすすめします。

④ 契約締結

依頼するコンサルティング会社を決定したら、契約を締結します。契約書には、プロジェクトの成功と、万が一のトラブルを避けるために重要な項目が含まれています。隅々まで内容を確認し、合意の上で調印しましょう。

特に確認すべき主な項目は以下の通りです。

- 業務の範囲: コンサルティング会社が実施する業務内容が、提案書通りに具体的に記載されているか。

- 契約期間: プロジェクトの開始日と終了日が明記されているか。

- 報酬(料金): 金額、支払いの時期や方法(着手金、中間金、完了時など)が明確か。

- 機密保持義務: 自社から提供する情報の取り扱いについて、守秘義務が定められているか。

- 成果物の著作権: 作成された報告書や資料などの権利が、どちらに帰属するのか。

これらの条件に双方が合意し、契約書を取り交わした時点で、正式にプロジェクトがスタートします。

⑤ プロジェクトの実行と改善

契約締結後、いよいよプロジェクトが始まります。通常は、関係者が一堂に会する「キックオフミーティング」からスタートし、プロジェクトの目的、ゴール、スケジュール、各メンバーの役割分担などを改めて共有し、目線を合わせます。

プロジェクト期間中は、週に1回や隔週1回といった頻度で定例ミーティングが開催され、進捗状況の確認、課題の共有、次のアクションの決定などが行われます。このプロセスにおいて、自社の担当者は主体的に関与し、コンサルタントと密に連携を取りながらプロジェクトを推進していくことが求められます。

プロジェクトは常に計画通りに進むとは限りません。予期せぬ問題が発生したり、外部環境が変化したりすることもあります。そうした際には、計画を柔軟に見直し、軌道修正しながら、最終的なゴール達成を目指します。プロジェクトが完了した後も、その成果を組織に定着させ、継続的に改善していくための仕組みづくりまでを見据えて取り組むことが重要です。

まとめ

本記事では、人事コンサルティングの基本から、具体的な業務内容、料金、そして失敗しないための選び方まで、網羅的に解説してきました。

企業の成長エンジンである「人」に関する課題は、ますます複雑化・高度化しています。人事コンサルティングは、そうした自社だけでは解決が難しい課題に対し、専門的な知見と客観的な視点から、効果的な解決策を提示し、実行までを支援してくれる強力なパートナーです。

その業務範囲は、経営と連動した「人事戦略の策定」から、組織の根幹をなす「人事制度の設計」、企業の生命線である「採用活動の支援」、社員の成長を促す「人材育成・研修」、そして組織の活力を高める「組織開発」まで、多岐にわたります。

人事コンサルティングの導入を成功させるためには、何よりもまず自社の課題を明確にし、その課題解決に最適な得意領域を持つ会社を選ぶことが不可欠です。その上で、実績や費用対効果を慎重に見極め、プロジェクトを共に推進する担当コンサルタントとの相性を確認することが重要となります。

そして忘れてはならないのが、コンサルタントに「丸投げ」せず、自社も主体的にプロジェクトに関与するという姿勢です。コンサルタントの専門性と、自社が持つ現場の知見を掛け合わせ、一体となって改革に取り組むことで、初めてコンサルティングの価値は最大化され、その成果は企業の血肉となります。

今回ご紹介した25社のコンサルティング会社は、いずれも各領域で高い専門性と実績を持っています。この記事が、貴社にとって最適な人事のパートナーを見つけ、組織変革への第一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。