企業の経営戦略からITシステムの導入、人事制度の改革まで、現代のビジネスシーンにおいて「コンサルタント」という職業の重要性はますます高まっています。高い専門性と論理的思考力を武器に、クライアントが抱える複雑な課題を解決に導く彼らの仕事は、多くのビジネスパーソンにとって憧れの対象である一方、その具体的な仕事内容や求められるスキル、そしてキャリアの実態については、意外と知られていない部分も多いのではないでしょうか。

この記事では、コンサルタントという仕事の全貌を解き明かすため、その基本的な役割から、種類別の具体的な業務内容、役職ごとの責任、そして気になる年収事情まで、網羅的に解説します。さらに、仕事のやりがいと厳しさ、必須スキル、キャリアパスに至るまで、コンサルタントを目指す方や、コンサルティングサービスに関心のある方が知りたい情報を徹底的に掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、漠然としていたコンサルタントのイメージが明確になり、その魅力と現実を深く理解できるはずです。

目次

コンサルタントとは

コンサルタントとは、特定の分野における高い専門知識や経験を活かし、企業や組織が抱える課題を明らかにし、その解決策を提示・支援する専門家を指します。クライアントは、自社だけでは解決が難しい経営上の重要課題に直面した際、外部の客観的な視点と高度な専門性を求めてコンサルタントに依頼します。

コンサルタントが活躍する領域は非常に幅広く、企業の経営戦略策定といった最上流の意思決定支援から、ITシステムの導入、財務改善、人事制度の構築、新規事業開発、業務プロセスの効率化まで、あらゆる企業活動が対象となります。彼らは単にアドバイスをするだけでなく、クライアントと深く関わり、変革の実行までをサポートすることもあります。

なぜ企業は高額な報酬を支払ってまで、コンサルタントを必要とするのでしょうか。その理由は主に3つ挙げられます。

- 専門知識とノウハウの活用: コンサルティングファームには、特定の業界や業務領域に関する深い知見と、過去の多数のプロジェクトから蓄積された成功・失敗事例のデータが存在します。企業は、自社内にない専門知識や最新のベストプラクティスを短期間で導入するためにコンサルタントを活用します。例えば、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進したいが社内に知見がない場合、IT戦略に強いコンサルタントの支援を仰ぐといったケースです。

- 客観的な視点の導入: 長年同じ組織にいると、社内の常識やしがらみ、固定観念にとらわれ、問題の本質が見えにくくなることがあります。コンサルタントは第三者としての客観的な立場から、忖度なく現状を分析し、合理的な判断に基づいた課題指摘や解決策の提案ができます。これは、社内の政治的な力学に左右されずに、抜本的な改革を進める上で非常に重要な役割を果たします。

- リソースの補完: M&Aや大規模なシステム刷新など、企業の将来を左右する重要なプロジェクトは、専門的かつ膨大な作業量を要します。しかし、企業が日常業務と並行してこれらの非定常的なタスクを遂行するためのリソース(人材、時間)を確保することは容易ではありません。コンサルタントは、優秀な人材をプロジェクト単位で集中的に投入し、クライアントのリソース不足を補い、プロジェクトを円滑に推進する役割を担います。

コンサルタントとよく比較される専門職に医師や弁護士がありますが、その性質は異なります。医師は「身体」、弁護士は「法律」という明確な専門領域で個人の問題解決にあたることが多いのに対し、コンサルタントは「経営」という広範な領域で、組織全体の課題を扱います。扱う課題が多岐にわたり、常に変化するビジネス環境に対応し続ける必要がある点が、コンサルタントという職業の大きな特徴と言えるでしょう。

現代のビジネス環境は、グローバル化、デジタル化、サステナビリティへの要求など、かつてないほど複雑化し、変化のスピードを増しています。このような状況下で、企業が競争優位性を維持し、持続的に成長していくためには、常に的確な打ち手を講じ続ける必要があります。自社の力だけでは対応しきれない高度で複雑な課題を解決するための「外部の頭脳」として、コンサルタントの存在価値は今後もますます高まっていくと考えられます。

コンサルタントの具体的な仕事内容

コンサルタントの仕事は、クライアントから依頼を受けてプロジェクトが発足するところから始まります。一つのプロジェクトは数ヶ月から1年以上に及ぶこともあり、その中でコンサルタントは一連のプロセスに沿って業務を遂行します。ここでは、一般的なプロジェクトの流れと、その中で行われる具体的な仕事内容について解説します。

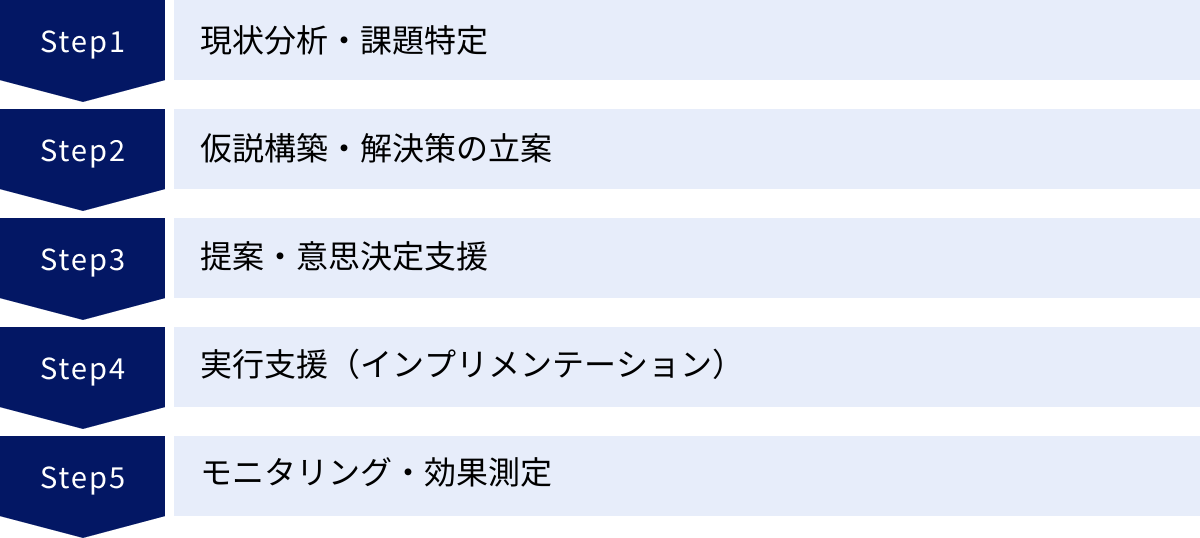

コンサルティングプロジェクトは、大きく分けて以下のフェーズで進行します。

- 現状分析・課題特定: プロジェクトの最初のステップは、クライアントが抱える問題の現状を正確に把握し、本質的な課題は何かを特定することです。このフェ-ズでは、徹底的な情報収集と分析が行われます。

- 具体的なタスク:

- クライアントの経営層や現場担当者へのインタビュー

- 財務諸表、販売データ、顧客データなどの内部資料の分析

- 市場調査、競合他社の動向分析、関連法規のリサーチなどの外部環境分析

- アンケート調査や現地調査(店舗や工場の視察など)の実施

- 具体的なタスク:

- 仮説構築・解決策の立案: 収集・分析した情報をもとに、「課題の根本原因は何か」「どのような解決策が有効か」といった仮説を立てます。そして、その仮説を検証し、具体的で実行可能な解決策のオプションを複数検討します。

- 具体的なタスク:

- ロジカルシンキングやフレームワーク(例: 3C分析、SWOT分析、PEST分析、ロジックツリーなど)を用いた論点の整理

- チーム内でのディスカッションやブレインストーミング

- 解決策のシミュレーション(コスト、効果、実現可能性の試算)

- クライアントとの中間報告会を通じた方向性のすり合わせ

- 具体的なタスク:

- 提案・意思決定支援: 立案した解決策を、クライアントの経営層が理解し、納得して意思決定できるように提案します。提案内容は、客観的なデータと論理的な根拠に基づいた、説得力のあるものでなければなりません。

- 具体的なタスク:

- 提案書の作成(PowerPointなどを使用し、情報を分かりやすく構造化・視覚化する)

- 経営会議などでのプレゼンテーション

- 質疑応答への的確な対応

- 最終的な実行計画(アクションプラン)の策定支援

- 具体的なタスク:

- 実行支援(インプリメンテーション): 提案が承認された後、その実行を支援するフェーズです。かつては提案までを担う「戦略系」が主流でしたが、近年は変革を現場に定着させ、確実に成果を出すための実行支援まで手掛ける「総合系」コンサルティングファームが増えています。

- 具体的なタスク:

- プロジェクトマネジメントオフィス(PMO)の設置・運営

- クライアントのプロジェクトチームとの協業

- 業務プロセスの再設計やマニュアル作成

- 現場担当者へのトレーニングやワークショップの実施

- 進捗管理と課題発生時の対応

- 具体的なタスク:

- モニタリング・効果測定: 施策実行後、その効果を定期的に測定し、当初の目標が達成できているかを確認します。必要に応じて軌道修正を行い、成果が定着するまで伴走します。

- 具体的なタスク:

- 重要業績評価指標(KPI)の設定とモニタリング

- 定例報告会の実施

- 追加的な改善策の提案

- 具体的なタスク:

これらのプロセスを通じて、コンサルタントの一日は非常に密度の濃いものになります。例えば、若手コンサルタントのある一日は、午前中にクライアントへのインタビュー準備とチームミーティング、午後はインタビューの実施と議事録作成、夕方からは収集した情報の分析と深夜まで続く資料作成、といった具合です。常に複数のタスクを並行してこなし、厳しい納期に追われながらも、高い品質のアウトプットを出し続けることが求められます。論理的思考力や分析能力といった知的なスキルだけでなく、高いコミュニケーション能力や強靭な精神力・体力が不可欠な仕事と言えるでしょう。

【種類別】コンサルタントの仕事内容

コンサルティングファームは、その専門領域によっていくつかの種類に大別されます。それぞれ得意とするテーマやクライアント、仕事内容が異なり、求められる専門性も多様です。ここでは、代表的なコンサルタントの種類とそれぞれの特徴を解説します。

| コンサルタントの種類 | 主なクライアント | 主な仕事内容 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 戦略系 | 大企業の経営層(CEO, CFOなど) | 全社戦略、M&A戦略、新規事業戦略の策定など、企業の最上流の意思決定支援。 | 少数精鋭。極めて高い論理的思考力と仮説構築能力が求められる。企業の将来を左右するダイナミックな仕事。 |

| 総合系 | あらゆる業界・規模の企業 | 戦略立案から業務改善、IT導入、実行支援まで、幅広い経営課題にワンストップで対応。 | 大規模なファームが多く、多様な専門家が在籍。戦略から実行まで一気通貫で関与できる。 |

| IT系 | 各企業のIT部門、事業部門 | IT戦略立案、システム導入(ERP, SCM等)、DX推進、サイバーセキュリティ対策など。 | ITと経営の知見を融合させ、テクノロジーを活用した企業変革を支援。需要が非常に高い。 |

| 財務・会計系(FAS) | 企業のCFO、財務・経理部門 | M&Aの財務デューデリジェンス、企業価値評価、事業再生、不正調査など。 | 公認会計士などの会計・財務の専門家が中心。M&Aなどの専門性が高い領域で活躍。 |

| 人事・組織系 | 企業の人事部門、経営層 | 人事制度設計、組織再編、人材育成体系の構築、チェンジマネジメントなど。 | 「人」と「組織」に関する課題を専門的に扱う。組織の活性化や人材の最大活用を支援。 |

| シンクタンク系 | 政府・官公庁、地方自治体 | 産業政策や社会システムに関する調査・研究、政策立案の提言など。 | 公共性の高いテーマを扱う。中長期的な視点でのリサーチ能力が求められる。 |

| 医療・ヘルスケア系 | 病院、製薬会社、医療機器メーカー | 病院経営改善、地域医療構想の策定、製薬企業のマーケティング戦略支援など。 | 医療・ヘルスケア業界に特化。業界特有の知識や規制への深い理解が必要。 |

| 事業再生系 | 経営不振に陥った企業、金融機関 | 財務・事業のデューデリジェンス、再生計画の策定、実行支援、利害関係者との交渉。 | 企業の存続をかけた緊迫感のある仕事。財務・法務・事業の幅広い知識が求められる。 |

| 中小企業向け | 中小企業、ベンチャー企業 | 経営全般のコンサルティング(経営計画、資金調達、販路開拓、業務効率化など)。 | 経営者と密接に関わり、企業の成長をダイレクトに支援できる。幅広い知識と実践力が問われる。 |

戦略系コンサルタント

戦略系コンサルタントは、企業のCEOや役員といった経営トップが抱える最重要課題を解決に導く専門家です。全社成長戦略、新規事業への参入、M&A戦略、海外展開戦略など、企業の将来を大きく左右するテーマを扱います。仕事内容は、徹底的な市場分析や競合調査に基づき、緻密な論理と大胆な発想で数年先を見据えた事業の方向性を示すことです。少数精鋭のチームで、短期間に極めて質の高いアウトプットを出すことが求められるため、地頭の良さや論理的思考力が特に重視されます。プロジェクトは数週間から数ヶ月と比較的短いものが多く、常に新しい業界やテーマに挑戦できる刺激的な環境です。

総合系コンサルタント

総合系コンサルタントは、その名の通り、企業のあらゆる経営課題に対して幅広いサービスをワンストップで提供します。戦略の策定から業務プロセスの改善、ITシステムの導入、人事制度の改革、そしてそれらの変革を現場に定着させるための実行支援まで、守備範囲が非常に広いのが特徴です。数千人から数万人規模のコンサルタントを擁する大規模なファームが多く、インダストリー(業界)とソリューション(機能)のマトリクス型で組織が構成されています。多様なバックグラウンドを持つ専門家と協業しながら、戦略を絵に描いた餅で終わらせず、実行まで見届けることでクライアントの成果にコミットできる点が大きなやりがいです。

IT系コンサルタント

IT系コンサルタントは、テクノロジーを活用してクライアントの経営課題を解決する専門家です。単なるシステム導入屋ではなく、経営戦略とIT戦略を連携させ、いかにしてITを競争優位性の源泉とするかを考え、提案・実行します。ERP(統合基幹業務システム)やCRM(顧客関係管理)といった大規模システムの導入支援、クラウド化の推進、近年ではDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進、AI・データ活用の支援、サイバーセキュリティ対策など、その役割はますます重要になっています。最新技術への深い理解と、それをビジネスにどう応用するかを考える構想力が求められます。

財務・会計系コンサルタント(FAS)

FAS(Financial Advisory Service)とも呼ばれる財務・会計系コンサルタントは、M&Aや事業再生といった財務・会計が深く関わる専門領域に特化しています。主な業務には、M&Aにおける買収対象企業の財務状況を調査する「財務デューデリジェンス」、企業の価値を算定する「バリュエーション(企業価値評価)」、経営不振企業の再生計画を策定する「事業再生支援」、社内不正を調査する「フォレンジック」などがあります。公認会計士や税理士といった会計のプロフェッショナルが多く在籍し、高度な専門知識を駆使して企業の重要な財務的意思決定をサポートします。

人事・組織系コンサルタント

人事・組織系コンサルタントは、経営資源の中で最も重要と言われる「人」と「組織」に関する課題解決を専門とします。企業の理念や戦略に基づいた人事評価・報酬制度の設計、次世代リーダーの育成計画、組織風土の改革、M&A後の組織統合(PMI)、グローバルな人事管理体制の構築など、扱うテーマは多岐にわたります。経営戦略と人事戦略をいかに連動させるかという視点が重要であり、論理的な分析能力に加え、人の感情や組織の力学を理解するソフトスキルも同様に求められます。

シンクタンク系コンサルタント

シンクタンク系コンサルタントは、主に政府・官公庁や地方自治体などをクライアントとし、社会・経済・産業に関する調査研究や政策立案の支援を行います。環境エネルギー政策、社会保障制度、地域活性化、国土交通政策など、公共性の高いテーマを扱うのが特徴です。民間企業向けのコンサルティングも行いますが、その場合もマクロ経済の動向分析や特定産業の将来予測といった、リサーチ色の強い業務が中心となります。中長期的かつ大局的な視点での情報収集・分析能力や、レポートティング能力が強みとなります。

医療・ヘルスケア系コンサルタント

医療・ヘルスケア系コンサルタントは、病院やクリニック、製薬会社、医療機器メーカー、介護事業者など、医療・ヘルスケア業界に特化したコンサルティングを提供します。病院経営の効率化、地域医療連携の推進、診療報酬改定への対応支援、製薬企業の新薬開発・マーケティング戦略など、業界特有の課題解決に取り組みます。この分野は専門性が非常に高く、医療制度や関連法規、業界動向に関する深い知識が不可欠です。医師や看護師、薬剤師、製薬会社出身者など、業界経験者が多く活躍しています。

事業再生系コンサルタント

事業再生系コンサルタントは、業績不振や資金繰り悪化といった経営危機に陥った企業の再建を支援する専門家です。ターンアラウンド・マネージャーとも呼ばれ、企業の存続をかけた極めてシビアな状況で活躍します。具体的な仕事内容は、まず窮境の原因を特定するための事業・財務デューデリジェンスを行い、それに基づいて実現可能な再生計画を策定します。その後は、金融機関との交渉、不採算事業の撤退や売却、コスト削減の断行、新たな資金調達など、計画の実行を主導します。財務、法務、事業運営に関する幅広い知識と、強い精神力、交渉力が求められる仕事です。

中小企業向けコンサルタント

中小企業向けコンサルタントは、その名の通り、中小企業やベンチャー企業を対象に、経営全般の支援を行います。大企業のように部門が細分化されていない中小企業では、経営者が一人で多様な課題を抱えていることが少なくありません。そのため、コンサルタントは経営戦略、マーケティング、財務、人事、ITなど、幅広い領域をカバーし、経営者の右腕として伴走します。大企業向けのコンサルティングと比べて、より現場に近く、経営者との距離が近いのが特徴です。自身の支援が企業の成長にダイレクトに繋がる実感を得やすく、大きなやりがいを感じられる仕事です。

コンサルタントの役職(職位)と仕事内容

コンサルティングファームには、明確な階級制度(役職・職位)が存在します。これは単なる序列ではなく、各階級で求められる役割や責任、仕事内容が大きく異なることを意味します。キャリアアップは、この階級を一段ずつ上がっていく形で進んでいきます。ここでは、一般的なコンサルティングファームにおける役職とその仕事内容について解説します。

| 役職(職位) | 主な役割と仕事内容 | 求められるスキル | 年次目安 |

|---|---|---|---|

| アナリスト | 情報収集、データ分析、資料作成のサポートなど、プロジェクトの基礎作業を担当。先輩コンサルタントの指示のもと、個別のタスクを正確かつ迅速に遂行する。 | 情報収集能力、PCスキル(Excel, PPT)、分析能力の基礎、作業遂行能力。 | 0〜3年目 |

| コンサルタント | 特定の論点(モジュール)を担当し、仮説構築から検証、示唆の抽出までを自律的に行う。クライアントへのインタビューや分析結果の報告なども担う。 | 論理的思考力、仮説検証能力、ドキュメンテーション能力、基本的なプレゼンテーション能力。 | 3〜5年目 |

| マネージャー | プロジェクト全体の現場責任者。プロジェクト計画の策定、進捗管理、品質管理、チームメンバーのマネジメント、クライアントとの折衝などを行う。 | プロジェクトマネジメント能力、クライアントリレーションシップ構築力、チームマネジメント能力。 | 5〜10年目 |

| シニアマネージャー | 複数のプロジェクトを統括、または大規模プロジェクトの責任者を務める。クライアント企業の経営層との関係を構築・維持し、新たな案件の受注にも貢献する。 | 複数プロジェクト管理能力、高度な顧客折衝能力、セールス能力、ファーム経営への貢献意識。 | 10年目〜 |

| パートナー/プリンシパル | コンサルティングファームの共同経営者。ファームの経営責任を負い、業界全体の売上目標達成にコミットする。最終的なアウトプットの品質責任者であり、顧客との最高レベルの関係構築を担う。 | 経営能力、業界における深い知見と人脈、強力な営業力、リーダーシップ。 | 15年目〜 |

アナリスト

アナリストは、新卒や第二新卒で入社した社員が最初に就く役職です。プロジェクトにおける「手足」として、リサーチ、データ分析、議事録作成、資料作成のサポートといったタスクを担います。 マネージャーや先輩コンサルタントから与えられた指示を正確に理解し、期限内に質の高いアウトプットを出すことが主なミッションです。この期間を通じて、コンサルタントとしての基礎体力(情報収集力、分析手法、ドキュメンテーションスキルなど)を徹底的に叩き込まれます。地道な作業が多いですが、この下積み経験が後のキャリアの土台となります。

コンサルタント

アナリストとして数年経験を積むと、コンサルタントに昇進します。この役職から、プロジェクトの中で特定の領域(モジュール)を任され、主体的に価値を出すことが求められます。単なる作業者ではなく、自ら課題に対する仮説を立て、その検証のために必要な分析を設計・実行し、得られた結果から何が言えるのか(示唆)を導き出すまでが一連の役割となります。クライアントの担当者と直接ディスカッションする機会も増え、一人前のコンサルタントとして自律的に動くことが期待されます。

マネージャー

マネージャーは、プロジェクトの現場責任者です。プロジェクト全体の設計、タスクの分解とメンバーへの割り振り、進捗管理、品質管理、予算管理など、プロジェクトマネジメント全般を担います。チームのコンサルタントやアナリストを指導・育成し、彼らのアウトプットの品質に責任を持つと同時に、クライアントとの窓口として日々のコミュニケーションや折衝も行います。個人の能力だけでなく、チーム全体のパフォーマンスを最大化するマネジメント能力が問われる、キャリアにおける重要な転換点です。

シニアマネージャー

シニアマネージャーは、マネージャーの上位職であり、より大きな責任を担うプレイングマネージャーです。複数のプロジェクトを同時に統括したり、特に大規模で複雑なプロジェクトの責任者を務めたりします。現場のマネジメントに加え、クライアント企業の役員クラスとのリレーションを深め、ファームの顔として信頼を獲得し、新たなプロジェクトの受注(セールス)に繋げる役割も期待されるようになります。ファームの売上への貢献が明確に求められ始め、経営的な視点が不可欠となる役職です。

パートナー/プリンシパル

パートナーは、コンサルティングファームにおける最高位の役職です。ファームによってプリンシパル、ディレクターなどの呼称が使われることもあります。彼らはファームの共同経営者であり、特定のインダストリー(業界)やソリューション(機能)グループの責任者として、売上と利益に最終的な責任を負います。 自身の強力な人脈と専門性を活かして大型案件を獲得し、プロジェクトの最終品質を保証します。また、ファーム全体の経営方針の決定や、次世代のリーダー育成にも関与します。まさにコンサルタントとしてのキャリアの頂点と言える存在です。

コンサルタントの年収

コンサルタントは、高い専門性と激務に見合う高水準の年収を得られる職業として知られています。その報酬体系は、個人の成果やファームへの貢献度がダイレクトに反映される実力主義的な特徴を持っています。ここでは、コンサルタントの年収について、その構造や役職別の水準、背景にある理由を解説します。

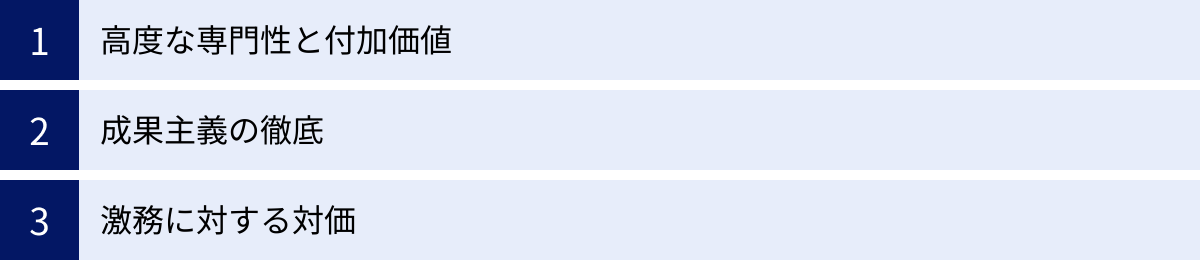

まず、コンサルタントの年収が高い理由として、以下の3点が挙げられます。

- 高度な専門性と付加価値: コンサルタントが提供するのは、企業の経営を左右するような高度な知的サービスです。クライアントが支払う高額なコンサルティングフィーが、そのままコンサルタントの高い給与の源泉となっています。ファームは、そのフィーに見合うだけの価値(課題解決による利益創出やコスト削減など)を提供できる優秀な人材を確保するために、魅力的な報酬水準を設定する必要があります。

- 成果主義の徹底: コンサルティングファームの評価制度は、年功序列ではなく、個人のパフォーマンスやプロジェクトでの貢献度に基づいた成果主義が基本です。高い成果を出せば、年齢や入社年次に関わらず、昇進や大幅な昇給、高額なボーナス(インセンティブ)に繋がります。このシビアな評価制度が、優秀な人材を引きつけ、高いパフォーマンスを維持させるインセンティブとして機能しています。

- 激務に対する対価: コンサルタントの仕事は、クライアントの高い期待に応えるため、日常的に長時間労働となることが少なくありません。タイトな納期の中で最高品質のアウトプットを求められる精神的なプレッシャーも大きいものです。高い年収は、こうした厳しい労働環境に対する対価という側面も持ち合わせています。

次に、役職別の年収水準の目安を見てみましょう。ファームの種類(戦略系、総合系など)や個人のパフォーマンスによって幅がありますが、一般的には以下のようなレンジが想定されます。

- アナリスト: 500万円~900万円

- コンサルタント: 900万円~1,300万円

- マネージャー: 1,300万円~2,000万円

- シニアマネージャー: 1,800万円~2,500万円

- パートナー/プリンシパル: 3,000万円~数億円以上

特に戦略系コンサルティングファームは、少数精鋭で企業の最上流課題を扱うため、他の種類のファームに比べて給与水準がさらに高い傾向にあります。

年収は、基本給である「ベースサラリー」と、業績連動の「ボーナス(賞与)」で構成されるのが一般的です。役職が上がるにつれて、年収に占めるボーナスの割合が大きくなる傾向があります。特にパートナーレベルになると、個人のセールス実績や担当部門の業績がボーナスに大きく反映され、年収が数千万円から億単位になることも珍しくありません。

ただし、この高い年収の裏側には、常に学び続け、成果を出し続けなければならないという厳しい現実があります。「Up or Out(昇進か、さもなくば去れ)」という言葉に代表されるように、一定期間内に次の役職に昇進できなければ、退職を促される文化を持つファームも存在します。コンサルタントを目指す、あるいはキャリアを継続していく上では、高い報酬という魅力だけでなく、その背景にある厳しさも十分に理解しておくことが重要です。

コンサルタントの仕事のやりがい3つ

コンサルタントの仕事は激務で知られていますが、それを上回る大きなやりがいや魅力があるからこそ、多くの優秀な人材がこの世界に飛び込み、活躍しています。ここでは、コンサルタントの仕事がもたらす代表的な3つのやりがいについて掘り下げていきます。

① 企業の経営課題の解決に貢献できる

コンサルタントの仕事の最大のやりがいは、クライアントである企業の、時にはその国の産業全体が抱えるような、重要かつ困難な経営課題の解決に直接的に貢献できることです。自らが関わった提案によって、クライアントの業績がV字回復したり、新規事業が成功して新たな市場を創出したりと、そのインパクトの大きさをダイレクトに感じることができます。

特に、プロジェクトでは企業のCEOや役員といった経営トップと直接対峙する機会が多くあります。彼らと同じ目線で、企業の未来について真剣に議論を交わし、信頼されるパートナーとして意思決定をサポートする経験は、他では得難い大きな達成感と自己肯定感をもたらします。自分たちの知恵と努力が、一つの企業の変革、ひいては社会の発展に繋がっているという実感は、何物にも代えがたいやりがいと言えるでしょう。

例えば、長年の赤字に苦しむ事業部門の再生プロジェクトに関わったとします。徹底的な分析を通じて不採算の原因を突き止め、コスト構造の抜本的な見直しや新たな収益源の確保といった再生プランを立案し、その実行を支援します。数ヶ月後、その事業が黒字転換を達成し、従業員の表情が明るくなった時、「自分たちの仕事が会社を救い、人々の雇用を守った」という強い手応えを感じることができるのです。

② 多様なスキルが身につき成長できる

コンサルティングファームは、「究極の成長環境」としばしば表現されます。その理由は、短期間に圧倒的な量のインプットとアウトプットを求められる環境に身を置くことで、ポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)を飛躍的に高めることができるからです。

プロジェクトごとに異なる業界、異なるテーマに取り組むため、常に新しい知識をキャッチアップし続けなければなりません。その過程で、論理的思考力、仮説検証能力、問題解決能力といった思考系のスキルが徹底的に鍛えられます。また、資料作成能力やプレゼンテーション能力といったアウトプットの質も常に高いレベルを要求されます。

さらに、クライアントの経営層から現場の担当者まで、様々な立場の人と円滑にコミュニケーションをとり、プロジェクトを前に進める対人スキルも不可欠です。これらのスキルは、コンサルティング業界だけでなく、どのようなビジネスの世界でも通用する普遍的な能力であり、自身の市場価値を大きく高めることに繋がります。わずか数年間コンサルティングファームで働くことで、事業会社で10年かけて得るような経験とスキルを凝縮して身につけられると言われることもあります。この急成長の実感こそが、多くの若者がコンサルタントを目指す大きな動機となっています。

③ 幅広い人脈を築ける

コンサルタントとして働くことで、通常では出会えないような多様で優秀な人々と出会い、貴重な人脈を築くことができます。

まず、社内には様々なバックグラウンドを持つ、極めて優秀な同僚や上司がいます。彼らと日々議論を戦わせ、切磋琢磨する中で、知的刺激を受けるだけでなく、生涯にわたる友人やメンターを得ることができます。厳しいプロジェクトを共に乗り越えた仲間との絆は非常に強いものになります。

次に、クライアントとして、各業界を代表する企業の経営層やエース級の人材と深く関わります。彼らとの仕事を通じて得られる信頼関係は、将来のキャリアにおいて大きな財産となります。コンサルタントを卒業した後、元クライアントの会社に転職したり、共同で事業を立ち上げたりするケースも少なくありません。

このように、コンサルティングファームは、「知の交差点」のような場所であり、ここで築いた人脈は、ファームを離れた後も、ビジネスの世界で生きていく上で強力なネットワークとして機能し続けます。この質の高い人脈形成も、コンサルタントという職業の大きな魅力の一つです。

コンサルタントの仕事の厳しさ・大変なこと

華やかなイメージのあるコンサルタントですが、その裏側には厳しい現実も存在します。高い報酬とやりがいの対価として、精神的・体力的に大きな負担を伴うことも少なくありません。コンサルタントを目指すのであれば、その光と影の両面を理解しておくことが不可欠です。

高い成果を求められるプレッシャー

コンサルタントは、クライアントから高額なフィーを受け取っているプロフェッショナルです。そのため、常に期待を上回る成果(バリュー)を出すことを厳しく求められます。 「この程度の分析なら自社でもできた」「提案内容が平凡だ」と思われてしまえば、そのコンサルタントやファームの価値は失墜します。

この「バリューを出さなければならない」というプレッシャーは、日々の業務の中で常に付きまといます。会議での発言一つひとつに、その場にいる誰よりも深く考え抜かれた示唆が含まれているか、作成する資料の一枚一枚が、クライアントの意思決定に資する本質的なメッセージを伝えているか、といったことが問われ続けます。

また、コンサルティング業界には「Up or Out(昇進か、さもなくば去れ)」という言葉に象徴される、厳しい評価制度が存在します。一定の期間内に期待されるパフォーマンスを発揮し、次の役職に昇進できなければ、暗に退職を促されるという文化です。この成果主義と競争環境が、個人の成長を促す面もありますが、同時に大きな精神的プレッシャーとなることは間違いありません。常に自分自身の価値を証明し続けなければならない厳しさは、この仕事の最も大変な側面の一つと言えるでしょう。

激務で体力的な負担が大きい

コンサルタントの仕事は、プロジェクトの納期やクライアントの期待に応えるため、長時間労働になりがちです。特にプロジェクトが佳境に入ると、深夜までの残業や休日出勤が続くことも珍しくありません。

膨大な量の情報を短期間でインプットし、分析し、示唆を抽出し、それを分かりやすい資料にまとめるという一連の作業は、非常に時間がかかります。クライアントからの急な依頼や、分析のやり直しが発生することも日常茶飯事です。限られた時間の中で最高品質のアウトプットを出すためには、どうしても労働時間が長くなる傾向があります。

このような生活が続くと、当然ながら体力的な負担は大きくなります。睡眠不足や不規則な食生活が続き、体調を崩してしまう人もいます。近年は働き方改革の流れを受けて、ファーム側も労働時間管理を強化する動きがありますが、それでもプロジェクトベースで働くという仕事の性質上、ワークライフバランスの確保が難しい時期があることは覚悟しておく必要があります。強靭な体力と、オンとオフを切り替えて休息をとる自己管理能力がなければ、長期的に活躍し続けることは難しいでしょう。

常に新しい知識を学び続ける必要がある

コンサルタントは、特定の分野の専門家であると同時に、幅広い知識を持つジェネラリストであることも求められます。プロジェクトごとに担当する業界やテーマが変わるため、その都度、短期間でその分野の専門家と同等レベルの知識を身につけなければなりません。

例えば、先月まで金融機関のDX戦略を扱っていたコンサルタントが、今月からは消費財メーカーのサプライチェーン改革のプロジェクトにアサインされる、といったことが起こり得ます。その場合、業界構造、ビジネスモデル、専門用語、最新トレンドなどを、業務時間外も使って猛烈に勉強し、クライアントと対等に話せるレベルまで知識を引き上げる必要があります。

また、ビジネスの世界は常に変化しています。新しいテクノロジーの登場、法改正、市場環境の変化など、昨日までの常識が今日には通用しなくなることもあります。そのため、コンサルタントはプロジェクトの業務とは別に、常に最新の情報をキャッチアップし、自身の知識をアップデートし続ける自己研鑽が欠かせません。この知的な探求を楽しめる人にとってはやりがいに繋がりますが、一方で、常に学び続けなければならないというプレッシャーは、人によっては大きな負担と感じるかもしれません。

コンサルタントに必須のスキル7選

コンサルタントとして活躍するためには、多岐にわたる高度なスキルが求められます。これらのスキルは、一朝一夕で身につくものではなく、日々の業務や自己研鑽を通じて磨き続ける必要があります。ここでは、特に重要とされる7つの必須スキルについて解説します。

① 論理的思考力(ロジカルシンキング)

論理的思考力は、コンサルタントにとって最も根幹となるスキルです。複雑で混沌とした事象の中から、問題の本質を構造的に捉え、筋道を立てて整理し、誰にとっても分かりやすく説明する能力を指します。具体的には、MECE(ミーシー:漏れなくダブりなく)で物事を分解したり、ロジックツリーで原因と結果の関係を整理したり、仮説を立てて検証するプロセスを回したりする場面で発揮されます。このスキルがなければ、説得力のある分析や提案を行うことは不可能です。

② コミュニケーション能力

コンサルタントの仕事は、人と関わる場面の連続です。クライアントの経営層から現場担当者まで、様々な立場の人から情報を引き出し、信頼関係を築き、時には難しい要求や反対意見にも対応しなければなりません。相手の意図を正確に汲み取る傾聴力、自分の考えを分かりやすく伝える説明力、利害関係者を調整する交渉力など、高度なコミュニケーション能力が不可欠です。単に話が上手いということではなく、相手や状況に応じて最適なコミュニケーションを取れる能力が求められます。

③ プレゼンテーション能力

分析や考察の結果、導き出した解決策をクライアントに伝え、納得してもらい、行動を促すのがプレゼンテーションです。どんなに素晴らしい分析や提案も、相手に伝わらなければ価値はありません。 情報を構造化し、ストーリーを組み立て、PowerPointなどのツールを使って視覚的に分かりやすく表現する能力が求められます。また、大勢の前で堂々と、かつ説得力を持って話すデリバリースキルも同様に重要です。

④ 課題解決能力

クライアントがコンサルタントに期待するのは、自社だけでは解決できない困難な課題を解決してくれることです。そのため、現状分析から問題の本質を見抜き、実現可能な解決策を立案し、実行計画に落とし込むまでの一連のプロセスを遂行する能力が求められます。前例のない問題に対しても、持ち前の知識やスキルを総動員し、粘り強く最適解を探求する姿勢が重要になります。

⑤ 情報収集・分析力

コンサルタントの提案は、すべて客観的な事実(ファクト)とデータに基づいている必要があります。そのため、必要な情報を迅速かつ正確に収集し、その膨大な情報の中から本質的な示唆を読み解く分析力が極めて重要です。インターネットや文献からのデスクトップリサーチはもちろん、専門家へのインタビュー、アンケート調査など、多様な手段を駆使して情報を集めます。また、Excelなどのツールを使いこなし、統計的な分析や財務分析を行うスキルも必須です。

⑥ 語学力

グローバル化が進む現代において、特に英語力はコンサルタントにとって必須のスキルとなりつつあります。外資系ファームはもちろん、日系ファームでも海外案件や外資系クライアントのプロジェクトは増加しています。海外の最新情報をリサーチしたり、多国籍のメンバーとチームを組んだり、海外のクライアントにプレゼンテーションを行ったりする場面で、ビジネスレベルの英語力が求められます。語学力があれば、活躍の場は世界中に広がります。

⑦ PCスキル

コンサルタントの日常業務は、PC作業が中心です。特に、Excel、PowerPoint、WordといったMicrosoft Office製品を高いレベルで使いこなすスキルは、業務効率を左右する上で非常に重要です。Excelでは、関数やピボットテーブルを駆使した高度なデータ分析やシミュレーションが求められます。PowerPointでは、伝えたいメッセージを分かりやすく、かつ美しく表現する資料作成能力が必須です。これらのツールをショートカットキーなどを活用して高速で操作できることも、プロフェッショナルとしての一つの条件と見なされます。

コンサルタントの仕事に役立つ資格

コンサルタントになるために、特定の資格が必須ということはありません。採用選考では、資格の有無よりも、論理的思考力やコミュニケーション能力といったポテンシャルや、前職での経験・実績が重視される傾向にあります。しかし、特定の資格を保有していることは、その分野における専門性や学習意欲を客観的に証明する上で有効に働く場合があります。

資格は必須ではない

まず大前提として、コンサルティングファームの採用において、資格が合否を直接左右することは稀です。特に戦略系ファームなどでは、地頭の良さや思考体力を測るケース面接が選考の核となるため、資格よりもそちらの対策が重要になります。

ただし、特定の専門領域を持つコンサルティングファーム(例:財務・会計系、IT系、人事系など)では、関連する資格が専門知識の証明として評価されることがあります。また、未経験からコンサルタントを目指す際に、自身の強みや志望動機を補強する材料として役立つ可能性はあります。資格取得の勉強を通じて得られる体系的な知識は、入社後の業務にも間違いなく活きるでしょう。

ここでは、コンサルタントの仕事と親和性が高く、キャリアにおいて有利に働く可能性のある資格を分野別に紹介します。

経営分野

MBA(経営学修士)

MBAは資格ではありませんが、コンサルタントのキャリアにおいて非常に価値が高い学位と見なされています。経営戦略、マーケティング、ファイナンス、組織論など、企業経営に関する知識を体系的に学ぶことができ、コンサルタントに必要な思考のフレームワークやビジネスの共通言語を習得できます。また、トップクラスのビジネススクールで得られる人脈も大きな財産となります。特に、事業会社からコンサルティング業界への転職を目指す際に、強力なパスポートとなり得ます。

中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う専門家で、経営に関する唯一の国家資格です。経営戦略、財務・会計、生産管理、法務など、幅広い経営知識を網羅的に学習するため、コンサルタントに必要な知識の土台を築くのに非常に有用です。特に、中小企業向けのコンサルティングを目指す場合には、直接的に役立つ資格と言えるでしょう。

会計・財務分野

公認会計士

公認会計士は、会計・監査のプロフェッショナルであり、その専門性はコンサルティング業界でも高く評価されます。特に、M&Aにおける財務デューデリジェンスや企業価値評価、事業再生などを手掛けるFAS(ファイナンシャル・アドバイザリー・サービス)部門では、公認会計士資格が非常に有利に働きます。財務諸表を深く読み解く能力は、あらゆるコンサルティングの場面で基礎となる重要なスキルです。

税理士

税理士は、税務に関する専門家です。M&Aや組織再編においては、税務的な観点からの検討(タックス・デューデリジェンスや税務ストラクチャリング)が不可欠であり、税理士の専門知識は非常に重宝されます。 企業の財務戦略を考える上で、税務の知識は強力な武器となります。

米国公認会計士(USCPA)

USCPAは、米国の公認会計士資格ですが、日本でもその知名度と評価は高まっています。会計基準やビジネス法規が米国ベースであるため、英語力と国際的な会計知識を同時に証明できます。外資系企業をクライアントとするプロジェクトや、クロスボーダーM&A案件などで活躍したい場合に特に有効な資格です。

IT分野

ITストラテジスト試験

ITストラテジスト試験は、企業の経営戦略に基づいてIT戦略を策定・提案する能力を認定する国家資格(情報処理技術者試験の高度区分)です。まさにITコンサルタントに求められる中核的なスキルを証明する資格であり、ITを活用した経営改革やDX推進といったテーマに関心がある場合に非常に親和性が高いです。

プロジェクトマネージャ試験

プロジェクトマネージャ試験も同様に情報処理技術者試験の高度区分の一つで、ITプロジェクト全体を計画・管理・運営する能力を問われます。大規模なシステム導入プロジェクトなどを手掛けるITコンサルタントや、PMO(プロジェクト・マネジメント・オフィス)としてクライアントを支援するコンサルタントにとって、自身の専門性をアピールする上で効果的です。

人事分野

社会保険労務士

社会保険労務士は、労働・社会保険に関する手続きや、人事労務管理に関する専門家です。人事制度の設計、就業規則の改定、労務コンプライアンス体制の構築といった人事・組織系コンサルティングの領域で、その専門知識を活かすことができます。「人」と「組織」の専門家としての信頼性を高める上で役立つ資格です。

コンサルタントに向いている人の特徴

コンサルタントは、誰にでも務まる仕事ではありません。その特殊な仕事内容と厳しい環境に適応し、成果を出し続けるためには、特定の素養や志向性が求められます。ここでは、コンサルタントに向いている人の特徴を3つ挙げます。

知的好奇心が旺盛な人

コンサルタントの仕事は、知的な探求の連続です。プロジェクトごとに全く新しい業界やテーマに直面し、短期間でその道のプロフェッショナルと渡り合えるレベルまで知識を深めなければなりません。そのため、知らないことを学ぶプロセスそのものを楽しめる、旺盛な知的好奇心は不可欠な素養です。

「なぜこの業界はこのような構造になっているのか」「この問題の根本原因はどこにあるのか」といった問いを常に自らに投げかけ、答えを探し求めることに喜びを感じる人にとっては、コンサルタントの仕事は非常に刺激的で面白いものに映るでしょう。逆に、新しいことを学ぶのが苦痛であったり、一つの専門分野だけに留まっていたいという志向性の人には、厳しい環境かもしれません。常にアンテナを張り、世の中の動きや新しい知識を貪欲に吸収し続ける姿勢が、コンサルタントとしての成長を支えます。

向上心が高い人

コンサルティングファームは、極めて優秀な人材が集まる場所です。同僚は皆、高い志と能力を持っており、クライアントからの期待値も非常に高いです。このような環境で活躍するためには、現状に満足せず、常に自分を高めようとする強い向上心が求められます。

「昨日の自分よりも今日の自分は成長しているか」「もっと良いアウトプットは出せないか」と自問自答し、常に自己ベストを更新しようと努力し続けるマインドセットが重要です。周囲からの厳しいフィードバックも、自分を成長させるための糧と捉えられる前向きさも必要でしょう。「圧倒的に成長したい」「同世代の誰よりも早くビジネススキルを身につけたい」 といった強い成長意欲を持つ人にとって、コンサルティングファームは最高の環境を提供してくれます。

精神的・体力的にタフな人

コンサルタントの仕事の厳しさのセクションでも述べた通り、この仕事には大きなプレッシャーと激務が伴います。クライアントからの高い要求、厳しい納期、長時間労働、そして「Up or Out」の評価制度。これらに立ち向かっていくためには、並大抵ではない精神的な強さ(ストレス耐性)と、それを支える体力が不可欠です。

物事がうまくいかない時や、厳しいフィードバックを受けた時に、落ち込みすぎずに気持ちを切り替え、次の一手を考えられるレジリエンス(精神的な回復力)が求められます。また、プロジェクトの繁忙期には、睡眠時間を削ってでもアウトプットを出し切らなければならない場面もあります。日頃から体調管理を徹底し、激務を乗り越えられるだけの基礎体力を維持しておくことも、プロフェッショナルとしての大切な務めです。困難な状況でも冷静さを失わず、粘り強くタスクを遂行できるタフさを持つ人は、コンサルタントとして大成する可能性が高いと言えます。

未経験からコンサルタントになるには

コンサルタントという職業に魅力を感じ、未経験から挑戦したいと考える人も多いでしょう。コンサルティング業界は、新卒採用だけでなく中途採用も活発であり、多様なバックグラウンドを持つ人材に門戸を開いています。ここでは、未経験からコンサルタントになるための主要なルートと、選考で重要となるポイントについて解説します。

未経験者がコンサルタントを目指すルートは、大きく分けて「新卒採用」と「中途採用」の2つがあります。

新卒採用では、特定のスキルや実務経験よりも、論理的思考力、学習意欲、コミュニケーション能力といったポテンシャル(地頭の良さ)が重視されます。学生時代の専攻はあまり問われませんが、難関大学の学生が採用されるケースが多いのが実情です。選考プロセスでは、Webテストやグループディスカッション、そして複数回にわたるケース面接が課されるのが一般的です。

中途採用では、ポテンシャルに加えて、前職での経験や専門性が評価されます。特に20代後半から30代前半の「第二新卒」や「若手」層の採用は非常に活発です。この場合、2つのパターンがあります。

- ポテンシャル採用: 20代の若手層が対象で、新卒採用と同様に、特定の専門性よりも思考力や成長性が重視されます。前職の業界や職種は問われないことが多いです。

- 専門性採用: 特定の業界(例:製造業、金融、製薬など)や職種(例:マーケティング、財務、SCM、ITなど)で数年以上の実務経験を積み、その分野の深い知見を持つ人材が対象となります。その専門性を活かして、特定のインダストリー/ソリューションチームの即戦力として採用されます。

未経験からコンサルタントへの転職を成功させるために、選考プロセスで特に重要となるのが「ケース面接」です。ケース面接とは、「〇〇業界の市場規模を推定してください」「A社の売上を3年で2倍にするにはどうすればよいか」といった抽象的なお題を与えられ、面接官とのディスカッションを通じて、制限時間内に自分なりの答えを導き出す形式の面接です。

この面接では、答えの正しさそのものよりも、①課題を構造的に分解する論理的思考力、②妥当な仮説を立てる仮説構築力、③結論に至るまでの思考プロセスを分かりやすく説明するコミュニケーション能力などが評価されます。コンサルタントとしての適性を測るための最重要関門であり、入念な対策が不可欠です。書籍やセミナー、模擬面接などを活用して、思考の型を身につけ、実践練習を繰り返すことが合格への鍵となります。

また、転職活動を進める上では、コンサルティング業界に強みを持つ転職エージェントの活用も非常に有効です。エージェントは、各ファームの特色や求める人物像、最新の採用動向に関する情報を持っており、個人の経歴や志向に合った求人を紹介してくれます。さらに、職務経歴書の添削やケース面接対策など、選考プロセス全体を通じて専門的なサポートを受けることができます。非公開求人も多いため、情報収集と機会損失を防ぐ意味でも、一度相談してみることをおすすめします。

未経験からの挑戦は決して容易ではありませんが、自身の強みを正しく理解し、徹底した準備を行えば、道は必ず開けます。

コンサルタントのキャリアパス

コンサルタントとして得られる経験とスキルは非常に汎用性が高く、その後のキャリアの選択肢を大きく広げます。コンサルティングファームで経験を積んだ後のキャリアパスは多岐にわたります。ここでは、代表的な4つのキャリアパスについて紹介します。

ファーム内で昇進する

最も一般的なキャリアパスは、所属するコンサルティングファーム内で昇進を重ね、最終的にパートナーを目指す道です。アナリストからコンサルタント、マネージャー、シニアマネージャー、そしてパートナーへと、役職の階段を上っていくキャリアです。この道を選ぶ人は、コンサルティングという仕事そのものに強いやりがいを感じ、ファームの経営にも関与していきたいという志向を持っています。ファームへの貢献度が高く評価されれば、若くして経営層の一員となることも可能です。安定した環境で、自身の専門性をさらに深め、業界の第一人者としての地位を築いていくことができます。

他のコンサルティングファームへ転職する

一つのファームで経験を積んだ後、別のコンサルティングファームへ転職するという選択肢も珍しくありません。転職の動機は様々です。

- 専門領域の変更: 例えば、総合系ファームで幅広く経験を積んだ後、より専門性を高めるために戦略系ファームや特定のブティックファーム(専門特化型ファーム)に移る。

- 待遇の改善: より高い給与や役職を求めて、競合ファームに移籍する。

- 働き方の変更: ワークライフバランスを重視して、比較的働き方が柔軟なファームに移る。

コンサルティング業界内での転職は比較的スムーズに進むことが多く、自身の市場価値を確認し、キャリアを戦略的に設計していく上で有効な手段となります。

事業会社へ転職する

コンサルタント経験者のキャリアパスとして、近年非常に人気が高いのが事業会社への転職です。「ポストコンサル」とも呼ばれます。コンサルタントとして外部から企業を支援する立場から、当事者として事業の成長に深くコミットしたいという動機を持つ人がこの道を選びます。

転職先としては、経営企画、事業開発、M&A担当、マーケティング戦略、社長室といった、コンサルタントとして培った戦略策定能力やプロジェクトマネジメント能力を直接活かせる部署が人気です。また、PEファンド(プライベート・エクイティ・ファンド)で投資先の企業価値向上に取り組んだり、成長著しいメガベンチャーやスタートアップにCFO(最高財務責任者)やCOO(最高執行責任者)といった経営幹部として参画するケースも増えています。自身が立案した戦略の実行から成果まで、長期的に見届けられることが大きな魅力です。

独立・起業する

コンサルティングファームで培ったスキル、知識、そして人脈を元手に、独立してフリーランスのコンサルタントとして活動したり、自ら事業を立ち上げて起業したりする道です。

フリーランスコンサルタントは、組織に縛られず、自分の専門性を活かして自由に案件や働き方を選べるメリットがあります。ファーム時代の古巣から業務委託で仕事を受けたり、自身のネットワークでクライアントを開拓したりします。

また、コンサルタントとして様々な業界やビジネスモデルを見てきた経験は、新たな事業機会を見出す上で大きなアドバンテージになります。問題解決能力や事業計画策定能力を活かして、自らが事業家となり、世の中に新しい価値を創造することを目指します。リスクは大きいですが、成功した時のリターンも最も大きい、挑戦的なキャリアパスと言えるでしょう。