企業の持続的な成長は、経営における永遠のテーマです。市場が成熟し、顧客ニーズが多様化し、技術革新が加速する現代において、闇雲に努力するだけでは成長を持続させることは困難です。そこで重要になるのが、自社の進むべき方向を明確に指し示す「戦略の羅針盤」です。

本記事で解説する「アンゾフの成長マトリクス」は、まさにその羅針盤として機能する、強力な経営戦略フレームワークです。1957年に経営学者のH・イゴール・アンゾフによって提唱されて以来、半世紀以上にわたって世界中の企業で活用され続けています。

この記事では、アンゾフの成長マトリクスの基本的な考え方から、4つの具体的な成長戦略、そのメリットと注意点、そして実践的な分析ステップまでを網羅的に解説します。企業の具体例を交えながら、この普遍的なフレームワークをいかにして自社の成長に繋げるか、そのヒントを詳しく紐解いていきましょう。

目次

アンゾフの成長マトリクスとは

企業の成長戦略を立案する際、無数の選択肢の中から最適な一手を見つけ出すことは容易ではありません。アンゾフの成長マトリクスは、この複雑な問題を「製品」と「市場」という2つのシンプルな軸で整理し、企業の成長の方向性を4つの象限に分類することで、戦略的意思決定をサポートする思考の枠組みです。

このフレームワークの最大の特長は、そのシンプルさと網羅性にあります。どのような業種・規模の企業であっても、自社の現状をこのマトリクス上に位置づけ、将来の成長に向けた選択肢を客観的に検討できます。ここでは、まずアンゾフの成長マトリクスを構成する基本的な要素と、このフレームワークが現代のビジネスシーンでなぜ重要視されるのか、その背景を深く掘り下げていきます。

アンゾフの成長マトリクスを構成する2軸4象限

アンゾフの成長マトリクスは、縦軸に「市場」、横軸に「製品」を置き、それぞれを「既存」と「新規」に分けることで、4つの象限(セル)を作り出します。これら4つの象限が、企業が取りうる成長戦略の基本的な選択肢を示しています。

| 既存製品 | 新規製品 | |

|---|---|---|

| 既存市場 | ① 市場浸透戦略 | ③ 新製品開発戦略 |

| 新規市場 | ② 新市場開拓戦略 | ④ 多角化戦略 |

2つの軸:製品と市場

- 製品軸(横軸): 企業が顧客に提供する商品やサービスを指します。

- 既存製品: 現在、企業が取り扱っている製品やサービス。その品質、機能、ブランドイメージは既に市場に認知されています。

- 新規製品: これから新たに開発し、市場に投入する製品やサービス。既存製品の改良版から、全く新しいカテゴリーの製品まで幅広く含みます。

- 市場軸(縦軸): 企業が製品やサービスを提供する顧客層や地理的範囲を指します。

- 既存市場: 現在、企業が事業を展開している市場。顧客の特性やニーズ、競合の状況などを既に把握しています。

- 新規市場: これまでアプローチしてこなかった新しい顧客セグメントや、未進出の地域(国内の他地域や海外など)を指します。

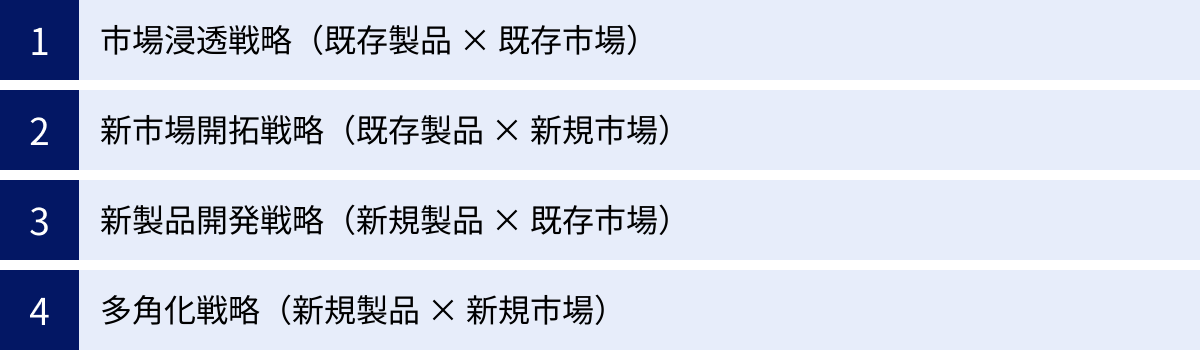

4つの象限(成長戦略)

この2軸の組み合わせから、以下の4つの基本的な成長戦略が導き出されます。

- 市場浸透戦略(既存製品 × 既存市場): 現在の市場で、既存の製品をより多く販売することで成長を目指す戦略です。4つの戦略の中で最もリスクが低いとされています。

- 新市場開拓戦略(既存製品 × 新規市場): 既存の製品を、新しい市場(例:海外、異なる年齢層)に投入して成長を目指す戦略です。製品開発のコストはかかりませんが、新しい市場の調査やマーケティングが必要になります。

- 新製品開発戦略(既存製品 × 既存市場): 既存の市場(顧客)に対して、新しい製品を開発・投入して成長を目指す戦略です。顧客基盤を活かせますが、製品開発にはコストとリスクが伴います。

- 多角化戦略(新規製品 × 新規市場): 新しい製品を開発し、それを新しい市場に投入するという、最も挑戦的な成長戦略です。リスクは最も高いですが、成功すれば企業を大きく飛躍させる可能性があります。

このように、アンゾフの成長マトリクスは、自社のリソース(製品)と事業領域(市場)を軸に、成長の選択肢を体系的に整理します。これにより、経営者は「次に我々は何をすべきか?」という問いに対して、具体的な4つの方向性から議論を始めることができるのです。

アンゾフの成長マトリクスが重要視される背景

アンゾフの成長マトリクスが提唱されたのは20世紀半ばですが、その重要性は21世紀の現代において、むしろ増していると言えます。その背景には、現代のビジネス環境が抱えるいくつかの深刻な課題があります。

1. 市場の成熟化と国内市場の縮小

多くの先進国では、多くの産業で市場が成熟期を迎えています。つまり、需要が一巡し、大きな成長が見込みにくくなっているのです。特に日本では、少子高齢化による人口減少が進んでおり、国内市場全体が縮小傾向にあります。このような状況下では、同じ市場で同じ製品を売り続ける「市場浸透戦略」だけでは、いずれ成長は頭打ちになります。企業は生き残りのために、常に新しい成長の源泉を探し続ける必要に迫られており、新市場の開拓や新製品の開発、あるいは多角化といった、より積極的な戦略の検討が不可欠となっています。

2. グローバル化の進展

インターネットと物流網の発達により、ビジネスの国境は事実上なくなりつつあります。国内市場が縮小する一方で、海外には巨大な市場が広がっています。これまで国内市場のみをターゲットにしてきた企業にとって、「新市場開拓戦略」としての海外展開は、大きな成長機会となり得ます。同時に、海外からの競合企業が容易に国内市場に参入してくるため、競争は激化します。こうしたグローバルな競争環境の中で、自社の立ち位置を再確認し、世界市場を視野に入れた成長戦略を描く上で、アンゾフの成長マトリクスは有効なツールとなります。

3. 技術革新の加速と製品ライフサイクルの短命化

AI、IoT、DX(デジタルトランスフォーメーション)といった技術革新は、既存の産業構造を破壊し、新たなビジネスチャンスを生み出しています。これにより、製品やサービスのライフサイクルは著しく短くなりました。昨日まで主力だった製品が、今日には陳腐化してしまう可能性も否定できません。このような環境では、一つの製品に安住することは極めて危険です。企業は継続的に「新製品開発戦略」に取り組み、市場の変化に対応していく必要があります。また、全く新しい技術を基盤とした「多角化戦略」によって、非連続的な成長を目指すことも重要な選択肢となります。

4. 顧客ニーズの多様化・複雑化

現代の消費者は、インターネットやSNSを通じて膨大な情報にアクセスでき、その価値観やライフスタイルは多様化の一途をたどっています。かつてのようなマスマーケティングが通用しにくくなり、ニッチなニーズやパーソナライズされた体験への要求が高まっています。こうした状況は、企業にとって「新市場開拓戦略」のチャンスです。例えば、これまで見過ごされてきた特定の趣味やライフスタイルを持つ層を「新規市場」と捉え、既存製品を新たな切り口で提案することができます。また、特定の顧客層の深いニーズに応える「新製品開発戦略」も有効です。

これらの背景から、現代の企業経営は、常に「変化への対応」を迫られています。アンゾフの成長マトリクスは、この不確実で複雑な時代において、自社が進むべき成長の方向性を見失わないための「思考の地図」として、極めて重要な役割を果たしているのです。

アンゾフの成長マトリクスで分かる4つの成長戦略

アンゾフの成長マトリクスが示す4つの象限は、それぞれが具体的な成長戦略に対応しています。各戦略は、リスクの度合い、必要となる経営資源、そして成功した場合のリターンが異なります。ここでは、4つの成長戦略「市場浸透戦略」「新市場開拓戦略」「新製品開発戦略」「多角化戦略」について、その内容と具体的なアプローチを、有名企業の取り組みを例に挙げながら詳しく解説します。

① 市場浸透戦略(既存製品 × 既存市場)

市場浸透戦略は、現在事業を展開している市場において、既存の製品・サービスの販売を拡大することで成長を図る戦略です。アンゾフの成長マトリクスの4つの戦略の中で、最も基本的であり、リスクが低いアプローチとされています。自社がよく知る市場で、扱い慣れた製品を売るため、不確実性が低く、比較的少ない投資で成果を上げやすいのが特徴です。

この戦略の目的は、主に以下の3つに集約されます。

- 市場シェアの拡大: 競合他社から顧客を奪い、自社製品の市場における占有率を高めます。

- 顧客の利用頻度・利用量の増加: 既存顧客に対して、より頻繁に、または一度により多く購入・利用してもらうよう促します。

- 休眠顧客の掘り起こし: かつて利用していたものの、現在は離れてしまった顧客に再度アプローチします。

市場浸透戦略を成功させるための具体的な施策としては、以下のようなものが考えられます。

- マーケティング・販促活動の強化: 広告宣伝の量を増やしたり、割引キャンペーンやクーポン配布、ポイントプログラムなどを実施したりして、新規顧客の獲得とリピート購入を促進します。

- 販売チャネルの拡充: 店舗数を増やす、オンラインストアを強化する、新たな卸売業者と提携するなど、顧客が製品に触れる機会を増やします。

- 品質・サービスの向上: 製品の細かな改良や、アフターサービスの充実により顧客満足度を高め、ブランドロイヤルティを強化します。

- 価格戦略の見直し: 競合製品との価格差を考慮し、より魅力的な価格設定にすることで購入のハードルを下げます。

この戦略は、市場にまだ成長の余地がある場合に特に有効です。しかし、市場が飽和状態に近づくと、シェアの奪い合いが激化し、価格競争に陥りやすくなるというデメリットもあります。

市場浸透戦略の具体例:マクドナルド

ハンバーガーチェーンの代名詞ともいえるマクドナルドのビジネスは、市場浸透戦略の優れた実践例として挙げられます。同社は「ハンバーガー」という既存製品を、「国内外の幅広い顧客層」という既存市場に対して、様々な手法で販売を拡大し続けています。

- セットメニューによる客単価向上: 「バリューセット」のように、ハンバーガーにポテトやドリンクを組み合わせることで、顧客一人当たりの購入金額(客単価)を引き上げています。これは、既存顧客からの売上を最大化する典型的な市場浸透の施策です。

- クーポンやアプリの活用: スマートフォンアプリを通じて頻繁にクーポンを配布し、来店頻度を高めています。また、モバイルオーダー機能は利便性を向上させ、顧客の継続的な利用を促します。

- 期間限定商品の投入: 定番商品に加えて、季節ごとの期間限定メニューやコラボレーション商品を次々に投入することで、顧客に新鮮さを提供し、来店の動機を生み出しています。これにより、顧客の「飽き」を防ぎ、利用頻度の維持・向上を図っています。

- デリバリーやドライブスルーの強化: デリバリーサービスの導入やドライブスルーの店舗網拡大により、店舗に足を運ぶ時間がない、あるいは手間だと感じる顧客層の利用を促進しています。これは、既存市場内での販売機会を最大化する取り組みです。

このように、マクドナルドは一つの製品カテゴリーの中で、価格、プロモーション、提供チャネルを絶えず最適化・多様化させることで、成熟市場においても力強い成長を維持しています。

② 新市場開拓戦略(既存製品 × 新規市場)

新市場開拓戦略は、既存の製品・サービスを、これまでアプローチしてこなかった新しい市場に投入することで成長を目指す戦略です。製品開発に伴うコストやリスクを抑えつつ、新たな収益源を確保できる可能性があります。この戦略は、国内市場が飽和状態であったり、自社製品が特定の顧客層にしか浸透していない場合に、特に有効な選択肢となります。

新しい市場には、主に以下の2つのタイプがあります。

- 地理的な新市場: 国内の未進出エリアや、海外市場への展開がこれにあたります。グローバル展開は、この戦略の代表例です。

- 新たな顧客セグメント: 年齢、性別、ライフスタイル、所得層など、これまでターゲットとしてこなかった新しい顧客層へのアプローチです。例えば、若者向け製品をシニア層に提案する、法人向けサービスを個人向けに展開する、といったケースが考えられます。

新市場開拓戦略を成功させるためには、綿密な準備が不可欠です。

- 市場調査: 新しい市場の規模、成長性、文化、法規制、競合状況などを徹底的に調査し、参入の実現可能性を評価します。

- 製品のローカライズ: 製品そのものは変えませんが、パッケージのデザイン、製品名、プロモーション方法などを、新しい市場の文化や好みに合わせて最適化(ローカライズ)することが重要になる場合があります。

- 販売チャネルの構築: 新しい市場で製品を顧客に届けるための販売網(直営店、代理店、オンラインストアなど)を新たに構築する必要があります。

この戦略のリスクは、新しい市場に対する理解不足から生じます。文化や商習慣の違いから、既存市場での成功パターンが通用しないことも多く、想定外のコストやトラブルが発生する可能性があります。

新市場開拓戦略の具体例:タリーズコーヒー

スペシャルティコーヒーショップのタリーズコーヒーは、新市場開拓戦略を巧みに活用して成長を続けてきた企業の一つです。同社の主力製品はもちろん「コーヒーを中心としたカフェメニュー」ですが、その提供「市場(=場所、顧客層)」を戦略的に拡大してきました。

創業当初、多くのカフェチェーンが駅前や繁華街といった一等地に集中して出店していました。しかしタリーズコーヒーは、こうした激戦区だけでなく、これまでカフェがあまり存在しなかった新しい市場に目を向けました。

- 病院内への出店: 待ち時間が長く、リラックスできる空間へのニーズが高い病院内に積極的に出店。患者やその家族、医療従事者といった、新たな顧客層の獲得に成功しました。

- 書店との連携: 「BOOK & CAFE」というコンセプトを掲げ、大手書店内に併設する形で出店。本を読みながらコーヒーを楽しみたいという顧客ニーズを捉え、書店にとっても顧客の滞在時間を延ばすというメリットを提供しました。

- 大学や公共施設への出店: キャンパス内や図書館、市役所など、人々が集まるものの、質の高いカフェが少なかった場所にも進出。これにより、学生や施設利用者といった日常的な顧客基盤を築きました。

タリーズコーヒーの戦略は、「コーヒーを飲む」という体験はそのままに、その「場所」や「文脈」をずらすことで、新たな需要を掘り起こした好例です。既存製品の強みを活かしつつ、競合の少ないブルーオーシャン(未開拓市場)を見つけ出し、着実に事業を拡大しています。

③ 新製品開発戦略(新規製品 × 既存市場)

新製品開発戦略は、自社が既に強い顧客基盤を持つ既存市場に対して、新しい製品やサービスを開発・投入することで成長を図る戦略です。長年の取引で築き上げた顧客との信頼関係や、ブランドへのロイヤルティを最大限に活用できるのが大きな強みです。顧客のニーズや不満を深く理解しているため、的を射た製品開発ができれば、大きな成功が期待できます。

この戦略には、いくつかのパターンが存在します。

- 製品ラインナップの拡充: 既存の製品カテゴリーに、新たなバリエーション(例:味、サイズ、機能の違い)を追加します。

- 次世代製品の開発: 既存製品の性能やデザインを大幅に向上させた後継モデルを投入します(バージョンアップ)。

- 関連製品の開発: 既存製品と一緒に使うことで便益が高まるような、関連性の高い新製品を開発します(クロスセル)。

- 全く新しいカテゴリーの製品開発: 既存顧客の他のニーズに応えるため、自社の既存カテゴリーとは異なる、全く新しい製品を開発します。

新製品開発戦略のリスクは、開発コストと技術的な不確実性にあります。多額の研究開発費を投じても、期待した性能の製品が完成しない可能性や、完成しても市場に受け入れられない可能性があります。また、新製品が既存製品の売上を奪ってしまう「カニバリゼーション(共食い)」が起こるリスクも考慮しなければなりません。

新製品開発戦略の具体例:Apple

Appleは、新製品開発戦略を最も巧みに、そしてダイナミックに実践してきた企業と言えるでしょう。同社は「Appleのエコシステム」と呼ばれる強力な既存市場(熱心なファン層)に対して、革新的な新製品を次々と投入し、巨大企業へと成長しました。

- iPodからiPhoneへ: 2001年に発売されたiPodは、音楽の楽しみ方を一変させ、Appleに巨大な顧客基盤をもたらしました。Appleは、この「音楽をポータブルに楽しむ」というニーズを持つ既存顧客に対し、2007年に「iPodと携帯電話とインターネット端末を融合させた」全く新しい製品としてiPhoneを投入しました。これは、既存顧客の潜在的なニーズを見事に捉えた新製品開発の象徴的な例です。

- エコシステムの拡大: iPhoneの成功で確立したiOSというプラットフォームとApp Storeという市場を基盤に、AppleはさらにiPad、Apple Watch、AirPodsといった新製品を次々と開発しました。これらの製品は、それぞれが単独で機能するだけでなく、iPhoneと連携することでさらに価値が高まるように設計されています。これにより、顧客は一度Apple製品を使うと、他の製品も揃えたくなり、Appleのエコシステムから離れられなくなるという、強力な顧客ロックイン効果を生み出しています。

Appleの戦略は、単に新製品を作るだけでなく、製品間の連携によって顧客体験全体をデザインし、既存顧客との関係性を深化させ続けることで、持続的な成長を実現している点に特徴があります。

④ 多角化戦略(新規製品 × 新規市場)

多角化戦略は、全く新しい製品・サービスを開発し、それをこれまで参入したことのない新しい市場に投入する、最も挑戦的な成長戦略です。「製品」と「市場」の両方が未知の領域であるため、アンゾフの成長マトリクスの中では最もリスクが高く、多額の投資が必要となります。しかし、その分、成功した際のインパクトは絶大で、企業を非連続的に成長させたり、主力事業の衰退リスクをヘッジしたりする効果が期待できます。

この戦略が選択される主な動機は以下の通りです。

- 新たな収益の柱の構築: 既存事業の成長が頭打ちになった際に、全く新しい分野で収益源を確保するため。

- リスク分散: 単一事業に依存する経営リスクを回避するため、関連性の低い複数の事業を持つことでポートフォリオを安定させます。

- 経営資源の有効活用: 既存事業で培った技術、ノウハウ、ブランドなどの経営資源を、他の分野で活用することでシナジー効果を狙います。

多角化戦略はリスクが高い分、その進め方は慎重に検討する必要があります。詳しくは次の章で解説しますが、既存事業との関連性の度合いによって、いくつかの種類に分類されます。

多角化戦略の具体例:富士フイルム

富士フイルムは、多角化戦略によって劇的な事業転換を成し遂げた企業の代表格です。同社の祖業は写真フィルムでしたが、2000年代以降のデジタルカメラの急速な普及により、その主力市場は消滅の危機に瀕しました。

この危機に直面した富士フイルムは、写真フィルム事業で長年にわたって培ってきた高度な技術という経営資源に目を向け、それを全く新しい製品・市場へと展開する多角化戦略に舵を切りました。

- 化学合成技術の応用: 写真フィルムの主原料であるコラーゲンは、人間の肌の主成分でもあります。また、写真の色あせを防ぐ抗酸化技術は、肌の老化防止に応用できます。この技術的類似性に着目し、富士フイルムは化粧品事業に参入し、「アスタリフト」というブランドを成功させました。

- 薄膜塗布技術の応用: フィルムに感光材をミクロン単位で均一に塗布する高度な技術は、液晶ディスプレイ用の光学フィルム(保護フィルムなど)の製造に応用されました。

- 分析技術の応用: 写真の画像を解析する技術を発展させ、医療用の画像診断システムや医薬品開発支援へと事業を拡大しました。

富士フイルムの事例は、自社の「コア・コンピタンス(中核的な強み)」が何であるかを深く理解し、それを新しい製品と市場の組み合わせに応用することで、いかにして企業の危機を乗り越え、新たな成長軌道を描けるかを示す貴重な教訓と言えます。これは、後述する「集中型多角化」の典型例です。

多角化戦略の4つの種類

アンゾフの成長マトリクスの中で最もハイリスク・ハイリターンな「多角化戦略」は、その性質によってさらに4つの種類に分類されます。この分類は、新規事業と既存事業との「関連性」を軸に行われます。自社が多角化を検討する際には、どのタイプの多角化を目指すのかを明確に意識することが、戦略の成功確率を高める上で非常に重要です。

ここでは、4種類の多角化戦略(水平型、垂直型、集中型、集成型)について、それぞれの特徴、メリット・デメリットを具体例を交えながら解説します。

| 多角化の種類 | 既存事業との関連性 | 具体例(架空) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|---|

| 水平型多角化 | 顧客・市場が同じ | 自動車メーカーがバイクを生産 | 既存ブランド・販路を活用できる | 既存市場の動向に業績が左右されやすい |

| 垂直型多角化 | サプライチェーンが連結 | アパレルメーカーが素材工場を所有 | コスト削減、供給の安定化 | 経営が複雑化、投資負担が大きい |

| 集中型多角化 | 技術・ノウハウが関連 | カメラメーカーが医療用内視鏡を開発 | 技術シナジーが生まれやすい | 新市場のマーケティング知識が必要 |

| 集成型多角化 | 全く関連なし | IT企業がホテル事業を買収 | リスク分散効果が高い | シナジーが生まれにくく、経営が非効率になりがち |

① 水平型多角化

水平型多角化は、既存の顧客層や市場に対して、既存事業で培った技術やノウハウを活用して新しい製品・サービスを提供する多角化です。顧客が同じであるため、既存のブランドイメージや販売チャネル(販路)をそのまま活用できるのが最大のメリットです。

例えば、乗用車を製造・販売している自動車メーカーが、同じく「移動手段」を求める顧客層に対して、バイクや電動自転車を新たに開発・販売するケースがこれにあたります。あるいは、シャンプーを販売しているメーカーが、同じ顧客の「ヘアケア」というニーズに応えるために、トリートメントやヘアオイルを発売するのも水平型多角化の一種です。

- メリット:

- 既存のブランド認知度や信頼を活かせるため、新製品のマーケティングコストを抑えやすい。

- 既存の営業網や店舗、オンラインストアなどの販売チャネルを流用できる。

- 顧客のデータを活用して、ニーズに合った新製品を開発しやすい。

- デメリット:

- 既存事業がターゲットとする市場の景気やトレンドが悪化した場合、新事業も共倒れになるリスクがある(リスク分散効果が低い)。

- 新製品が既存製品の需要を奪う「カニバリゼーション」が発生する可能性がある。

水平型多角化は、顧客との強い関係性を武器に、事業領域を少しずつ広げていく比較的安全な多角化手法と言えます。

② 垂直型多角化

垂直型多角化は、自社の事業のサプライチェーン(原材料の調達から製造、販売、アフターサービスに至る一連の流れ)の川上または川下に進出する多角化です。事業領域を縦方向に拡大することから「垂直統合」とも呼ばれます。

- 川上統合: 原材料の供給や部品製造など、自社の事業よりも生産工程の上流に進出すること。例えば、レストランが自社農園を経営したり、アパレルメーカーが生地の製造工場を所有したりするケースが該当します。

- 川下統合: 販売チャネルや物流、顧客へのアフターサービスなど、自社の事業よりも下流に進出すること。例えば、製造メーカーが自社の製品を販売する直営店(ショールーム)を運営したり、ITシステム開発会社が保守・運用サービスまで手掛けたりするケースがこれにあたります。

- メリット:

- コスト削減: 中間業者を介さないことで、取引コストやマージンを削減できる。

- 供給の安定化: 川上統合により、原材料や部品を安定的に確保できる。

- 情報収集と市場コントロール: 川下統合により、顧客からのフィードバックを直接得られたり、価格やブランドイメージをコントロールしやすくなったりする。

- デメリット:

- 投資負担の増大: 新たな設備投資や人材確保が必要となり、多額の資金が必要。

- 経営の複雑化: これまで専門外だった領域の管理が必要となり、組織が硬直化したり、意思決定が遅くなったりするリスクがある。

- リスクの集中: 特定のサプライチェーンへの依存度が高まるため、その市場全体が不振に陥った場合の影響が大きくなる。

垂直型多角化は、業界内での競争力を高め、収益性を改善するために有効な戦略ですが、相応の経営体力と管理能力が求められます。

③ 集中型多角化

集中型多角化は、既存事業で培った技術やマーケティングノウハウと関連性の高い分野へ、新しい製品・サービスを投入する多角化です。先ほど紹介した富士フイルムの例が、この集中型多角化の典型です。写真フィルムの「化学技術」というコア技術を、化粧品や医薬品という新しい市場に展開しました。

他にも、カメラメーカーがレンズの光学技術を応用して医療用の内視鏡や顕微鏡を開発するケースや、精密モーターの技術を持つメーカーがロボット産業に参入するケースなどが考えられます。

- メリット:

- 技術的シナジー: 既存の技術や設備を応用できるため、開発コストを抑えつつ、質の高い製品を生み出せる可能性がある。

- ブランドイメージの応用: 「技術力の高い企業」というブランドイメージを、新分野でも活かせる場合がある。

- 持続的競争優位の源泉: 他社が容易に模倣できない独自のコア技術を基盤にするため、成功すれば長期的な競争優位性を築きやすい。

- デメリット:

- 新市場への知識不足: 参入する市場は全く新しいため、その市場の顧客ニーズ、商習慣、法規制、競合などをゼロから学習する必要がある。マーケティングに失敗するリスクが高い。

- 技術の陳腐化リスク: 多角化の基盤となるコア技術そのものが陳腐化してしまった場合、関連する事業全体が危機に陥る可能性がある。

集中型多角化は、自社の本質的な強み(コア・コンピタンス)を見極め、それを最大限に活用する戦略であり、技術主導型の企業にとって王道ともいえる多角化手法です。

④ 集成型(コングロマリット型)多角化

集成型多角化は、既存事業とは技術的にも市場的にも全く関連性のない、新しい分野に進出する多角化です。このような多角化によって形成された企業体を「コングロマリット(複合企業)」と呼びます。

例えば、IT企業がホテル事業を買収する、食品メーカーが不動産事業に参入する、といったケースがこれに該当します。M&A(企業の合併・買収)が主な手段となることが多いのが特徴です。

- メリット:

- 高いリスク分散効果: 各事業が異なる市場に属しているため、ある事業が不振に陥っても、他の事業でカバーできる可能性が高い。企業全体の経営が安定しやすい。

- 成長市場への迅速な参入: 衰退産業から成長産業へと、M&Aを通じて迅速に事業ポートフォリオを転換できる。

- 資金効率の向上: 収益性の高い事業で得たキャッシュを、成長性の高い別の事業に投資することで、グループ全体の成長を加速できる。

- デメリット:

- シナジー効果が生まれにくい: 事業間の関連性が乏しいため、技術やノウハウの共有による相乗効果(シナジー)がほとんど期待できない。

- 経営の非効率化: 各事業を管理するための専門知識が必要となり、本社機能が肥大化したり、経営資源が分散して非効率になったりする「コングロマリット・ディスカウント」と呼ばれる現象が起こりやすい。

- 買収の失敗リスク: M&Aが期待通りの成果を上げられず、高値掴みになってしまうリスクがある。

集成型多角化は、経営の安定化や大胆な事業転換を目指す際に有効な選択肢ですが、高度な経営管理能力と資本力がなければ成功は難しい、上級者向けの戦略と言えるでしょう。

アンゾフの成長マトリクスを活用する3つのメリット

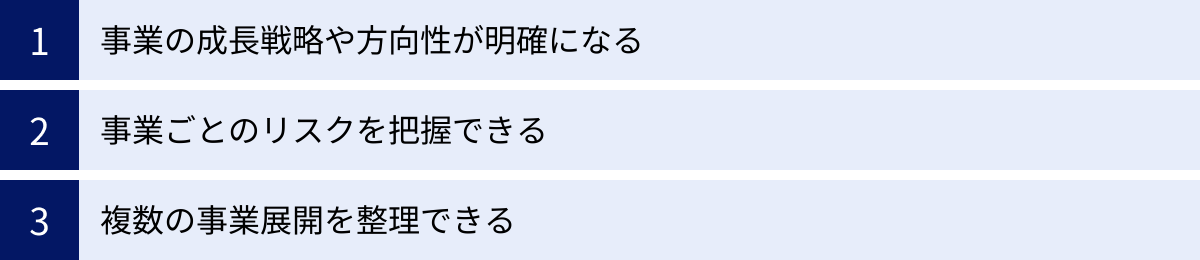

アンゾフの成長マトリクスは、単なる理論的な枠組みに留まらず、実践で活用することで企業に多くの具体的なメリットをもたらします。なぜこのシンプルなフレームワークが、多くの経営者やマーケターにとって強力なツールとなり得るのでしょうか。ここでは、アンゾフの成長マトリクスを活用することで得られる3つの主要なメリットについて、詳しく解説します。

① 事業の成長戦略や方向性が明確になる

企業経営において最も難しい課題の一つは、「次に何をすべきか」という問いに答えることです。特に、事業が順調な時ほど、将来への危機感は薄れがちになり、成長戦略の議論が後回しにされてしまうことがあります。逆に、業績が停滞している時は、焦りから場当たり的な対策に終始してしまう危険性があります。

アンゾフの成長マトリクスは、このような状況を打破するための共通言語を提供します。

- 選択肢の可視化: 「成長」という漠然とした目標を、「市場浸透」「新市場開拓」「新製品開発」「多角化」という4つの具体的な方向性に分解して提示します。これにより、議論の出発点が明確になり、建設的な対話が生まれやすくなります。役員会議などで、「我々の成長戦略について」という曖昧な議題ではなく、「来期は市場浸透をさらに深めるべきか、それとも新製品開発にリソースを割くべきか」といった、具体的な議論が可能になります。

- 現状認識の共有: 自社の現在の事業や施策をマトリクス上にマッピングすることで、「我々はこれまで市場浸透戦略に偏りすぎていた」「実は気づかないうちに新市場開拓に着手していた」といった客観的な現状認識を、組織全体で共有できます。この共通認識が、今後の戦略を立案する上での強固な土台となります。

- 意思決定の迅速化: 4つの戦略オプションを比較検討することで、それぞれのメリット・デメリット、リスク、必要なリソースが明確になります。これにより、経営陣はより多くの情報に基づいた、質の高い意思決定を迅速に行うことができます。戦略の方向性が定まれば、各部署はそれに沿った具体的なアクションプランを立てやすくなり、組織全体の動きが加速します。

つまり、アンゾフの成長マトリクスは、思考を整理し、対話を促し、行動へと繋げるための触媒として機能し、事業の成長戦略や進むべき方向性を明確に照らし出してくれるのです。

② 事業ごとのリスクを把握できる

事業の成長には、必ずリスクが伴います。しかし、そのリスクの大きさや性質は、取る戦略によって大きく異なります。アンゾフの成長マトリクスは、この「戦略とリスクの関係性」を直感的に理解させてくれる点で非常に優れています。

マトリクスの4象限は、リスクの低い順に並んでいます。

- 市場浸透戦略(低リスク): 既存の製品を既存の市場で販売するため、製品・市場ともに未知の要素が最も少ない。

- 新市場開拓戦略(中リスク): 製品は既存でも、市場が新しいため、市場調査の失敗や文化・商習慣への不適合といったリスクがある。

- 新製品開発戦略(中リスク): 市場は既存でも、製品が新しいため、開発の失敗や市場に受け入れられないリスクがある。

- 多角化戦略(高リスク): 製品も市場も新しいため、未知の要素が最も多く、リスクは最大となる。

このリスクのグラデーションを理解することは、戦略を選択する上で極めて重要です。例えば、経営基盤がまだ盤石でないスタートアップ企業が、いきなりハイリスクな多角化戦略に手を出すのは賢明ではないかもしれません。まずは市場浸透戦略で足場を固めるのが定石です。一方、成熟した大企業が低リスクな市場浸透戦略ばかりに安住していると、将来の成長機会を逃し、じり貧に陥る可能性があります。

アンゾフの成長マトリクスを活用することで、自社が現在どの程度のリスクを取っているのか、そして今後どの程度のリスクを取るべきなのか(あるいは、取れるのか)を客観的に評価できます。これにより、リスクを取りすぎて経営を危うくしたり、逆にリスクを取らなさすぎて成長を停滞させたりすることを防ぎ、「計算されたリスクテイク」に基づいた、バランスの取れた戦略ポートフォリオを構築することが可能になります。

③ 複数の事業展開を整理できる

多くの企業は、単一の製品・サービスだけでなく、複数の事業を同時に展開しています。しかし、事業が増えるにつれて、全体像を把握することが難しくなり、「どの事業にどれだけのリソースを配分すべきか」という問題に直面します。

アンゾフの成長マトリクスは、こうした複雑な事業ポートフォリオを整理し、俯瞰するためのツールとしても機能します。

- 事業のポジショニング: 各事業をマトリクスの4象限にプロット(配置)してみます。例えば、「事業Aは市場浸透の段階」「事業Bは新製品開発の段階」「事業Cは多角化の初期段階」といったように、各事業がどの成長フェーズにあるのかを一目で把握できます。

- リソース配分の最適化: このマッピング結果を見ることで、経営資源の配分に関する意思決定が容易になります。例えば、マトリクスの左上(市場浸透)に事業が集中しすぎているなら、将来の成長のために右上(新製品開発)や左下(新市場開拓)の事業にもっと投資すべきではないか、という議論が生まれます。逆に、右下(多角化)に多くのリソースを割いているが、なかなか成果が出ていない場合、一度リスクの低い戦略に軸足を戻すという判断もできます。

- 全社戦略との整合性: 各事業のポジショニングを可視化することで、個々の事業戦略が全社的な成長戦略と整合性が取れているかを確認できます。全社としては「海外展開(新市場開拓)」を掲げているのに、各事業部の計画が「国内でのシェア拡大(市場浸透)」に終始している、といったズレを発見し、軌道修正を図ることができます。

このように、アンゾフの成長マトリクスは、個々の事業を点として見るのではなく、全社的な視点から線や面として捉え、戦略的なポートフォリオマネジメントを実践するための基盤を提供してくれるのです。

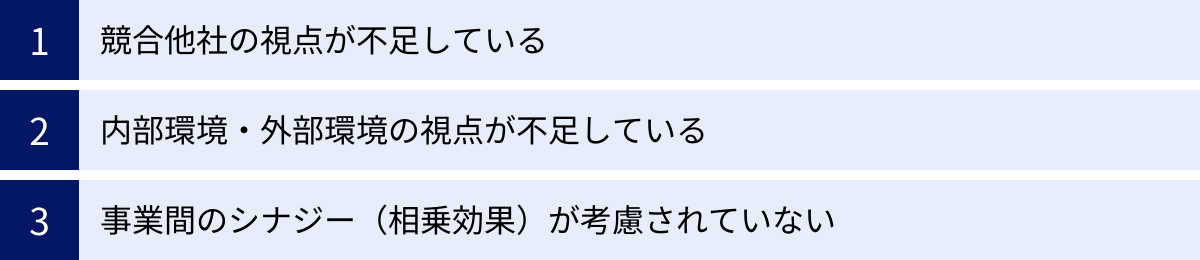

アンゾフの成長マトリクスを活用する際の3つの注意点(デメリット)

アンゾフの成長マトリクスは、シンプルで強力なフレームワークですが、決して万能ではありません。そのシンプルさゆえに、考慮から漏れてしまう重要な視点も存在します。このフレームワークを盲信して使うと、かえって判断を誤る危険性もあります。ここでは、アンゾフの成長マトリクスを活用する際に必ず念頭に置いておくべき3つの主要な注意点(デメリット)を解説します。これらの限界を理解し、他のフレームワークと組み合わせることで、より精度の高い戦略立案が可能になります。

① 競合他社の視点が不足している

アンゾフの成長マトリクスの最大の弱点の一つは、分析の視点が完全に自社内部に向いていることです。「自社の製品」を「自社の市場」にどう展開するか、という内向きの視点に終始しており、その市場で熾烈な競争を繰り広げている「競合他社」の存在がフレームワーク内に全く考慮されていません。

例えば、自社が「新市場開拓戦略」として東南アジア市場への進出を計画したとします。アンゾフの成長マトリクス上では、これは有効な一手に見えるかもしれません。しかし、もしその市場に既に強力な競合企業が存在し、圧倒的なシェアを握っていたらどうでしょうか。あるいは、自社と同時に複数の競合他社も同じ市場への参入を狙っていたとしたら、そこは瞬く間にレッドオーシャン(血みどろの競争市場)と化してしまいます。

また、「市場浸透戦略」で値下げキャンペーンを実施しようと考えた場合も同様です。競合がそれ以上の値下げで対抗してきたら、消耗戦である価格競争に突入し、業界全体の収益性を損なう結果になりかねません。

このように、競合の戦略や強みを無視したまま自社の戦略を決定するのは極めて危険です。アンゾフの成長マトリクスで戦略の方向性を大まかに定めた後は、必ず以下のような競合分析のフレームワークを併用する必要があります。

- 3C分析: 「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの視点から、自社が成功するための要因(KSF: Key Success Factor)を見つけ出します。競合の動きを直接的に分析に組み込むことができます。

- ファイブフォース分析: 業界の収益性を決定する5つの競争要因(「業界内の競合」「新規参入の脅威」「代替品の脅威」「買い手の交渉力」「売り手の交渉力」)を分析し、業界の魅力度を測ります。

アンゾフの成長マトリクスは「何をするか」の選択肢を示してくれますが、「その市場で勝てるのか」を判断するためには、競合という視点が不可欠なのです。

② 内部環境・外部環境の視点が不足している

アンゾフの成長マトリクスは、「製品」と「市場」という2つの軸で戦略を分類しますが、その戦略を実行するために必要な自社の能力(内部環境)や、戦略を取り巻く社会経済的な状況(外部環境)についての詳細な分析機能は持っていません。

内部環境(自社の強み・弱み)の視点の不足

例えば、「新製品開発戦略」を選択したとしても、自社にその新製品を開発できるだけの技術力、開発資金、人材といった経営資源(リソース)がなければ、その戦略は「絵に描いた餅」に終わってしまいます。同様に、「新市場開拓戦略」として海外展開を目指すにしても、語学堪能な人材や国際的な法務・財務の知識がなければ、実行は困難です。アンゾフの成長マトリクスは「何をすべきか」は教えてくれますが、「それを実行できるのか」という自社の足腰の強さまでは評価してくれません。

外部環境(機会・脅威)の視点の不足

市場を取り巻く外部環境も、戦略の成否に大きな影響を与えます。例えば、法改正によって新たな市場が生まれる(機会)、あるいは既存市場が規制される(脅威)かもしれません。人口動態の変化、技術トレンドの進化、景気変動なども、企業の成長戦略に大きな影響を及ぼします。アンゾフの成長マトリクスは、こうしたマクロな環境変化を直接的に分析に組み込むことができません。「多角化戦略」として再生可能エネルギー事業への参入を検討しても、政府の政策(外部環境)が後押ししているか否かで、その魅力度は大きく変わってきます。

これらの弱点を補うために、SWOT分析の併用が極めて有効です。

- SWOT分析: 自社の「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」(内部環境)と、市場の「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」(外部環境)を整理・分析します。アンゾフで選択した戦略が、自社の強みを活かし、市場の機会を捉えるものになっているか、また、自社の弱みを補い、市場の脅威を回避できるものになっているかを検証することで、戦略の妥当性を格段に高めることができます。

③ 事業間のシナジー(相乗効果)が考慮されていない

アンゾフの成長マトリクスは、4つの戦略をそれぞれ独立したものとして提示する傾向があります。そのため、異なる戦略や事業の間で生まれる可能性のあるシナジー(相乗効果)を見過ごしてしまう危険性があります。

シナジーとは、複数の要素が組み合わさることで、それぞれが単独で生み出す以上の効果を発揮すること(1+1が2以上になること)を指します。例えば、以下のようなシナジーが考えられます。

- 技術シナジー: 「新製品開発戦略」で培ったAI技術が、「多角化戦略」で参入する医療分野でも応用できるかもしれない。

- 販売シナジー: 「新市場開拓戦略」で構築した海外の販売チャネルを、「新製品開発戦略」で生まれた新製品の販売にも活用できるかもしれない。

- ブランドシナジー: ある事業で築いた高級ブランドのイメージが、別の事業の製品価値も高めるかもしれない。

アンゾフの成長マトリクスを使って各事業を個別に分析しているだけでは、こうした事業横断的なシナジーの機会を見つけ出すのは困難です。ポートフォリオ全体として、いかにして経営資源を共有・再利用し、シナジーを最大化するかという視点が抜け落ちてしまいがちです。

この点を補うためには、自社の経営資源そのものに焦点を当てるフレームワークが役立ちます。

- VRIO分析: 自社の持つ経営資源(リソース)が、「経済的価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣困難性(Inimitability)」「組織(Organization)」の観点から、持続的な競争優位の源泉となりうるかを分析します。これにより、どの経営資源(技術、ブランド、人材など)がシナジーを生み出す核となるのかを特定できます。

- PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント): 各事業を「市場成長率」と「市場シェア」で評価し、資金創出事業(金のなる木)から成長事業(花形、問題児)への資金配分を考えます。これにより、事業間の資金的なシナジーを考慮したリソース配分が可能になります。

アンゾフの成長マトリクスはあくまで戦略の「方向性」を示すものであり、その戦略を組み合わせることで生まれる「化学反応」までを設計するには、より高度な視点が必要になることを理解しておく必要があります。

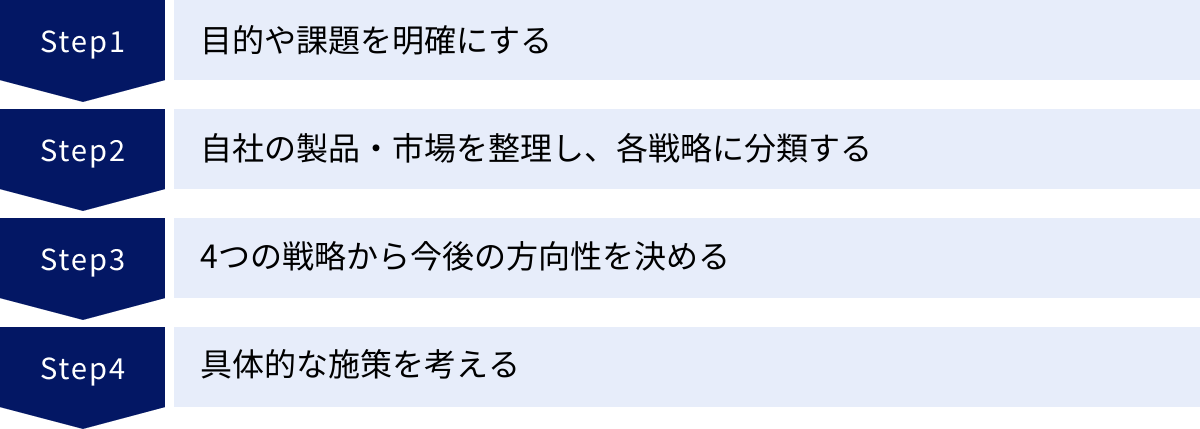

アンゾフの成長マトリクスの分析方法4ステップ

アンゾフの成長マトリクスは、理論を理解するだけでなく、実際に手を動かして分析することで、その真価を発揮します。ここでは、自社の成長戦略を立案するために、アンゾフの成長マトリクスをどのように活用すればよいか、具体的な4つのステップに分けて解説します。このステップに沿って進めることで、誰でも体系的に戦略分析を行うことができます。

① STEP1:目的や課題を明確にする

分析を始める前に、まず「何のために分析を行うのか」という目的を明確にすることが最も重要です。目的が曖昧なまま分析を始めてしまうと、分析自体が目的化してしまい、時間をかけたにもかかわらず具体的なアクションに繋がらない、ということになりかねません。

目的や課題の例としては、以下のようなものが考えられます。

- 売上の停滞・減少: 「主力事業の売上が頭打ちになっている。新たな成長ドライバーを見つけたい」

- 収益性の低下: 「市場の価格競争が激化し、利益が出にくくなっている。高付加価値な事業にシフトしたい」

- 新規事業の模索: 「中長期的な視点で、会社の次の柱となるような新規事業の方向性を定めたい」

- リスク分散: 「現在の事業一本足打法経営に危機感がある。事業ポートフォリオを見直し、経営を安定させたい」

- 組織の共通認識形成: 「経営陣と現場で成長戦略に対する考えがバラバラだ。議論のたたき台として、現状を整理したい」

この最初のステップで、解決したい課題や達成したい目標を具体的かつ明確な言葉で定義しておくことで、以降の分析の精度が格段に向上します。この目的が、分析プロセス全体を通じての「北極星」となります。

② STEP2:自社の製品・市場を整理し、各戦略に分類する

次に、自社の「現在地」を正確に把握します。具体的には、自社が現在行っている事業や施策を、アンゾフの成長マトリクスの4つの象限にマッピングしていく作業です。

- 製品の定義: まず、自社が提供している製品・サービスをリストアップします。このとき、単一の製品だけでなく、製品ラインやサービス群として捉えると整理しやすくなります。これらが「既存製品」となります。

- 市場の定義: 次に、それらの製品・サービスを提供している顧客層や地域を定義します。どのような属性(年齢、性別、地域など)の顧客がメインターゲットか、法人か個人か、国内か海外か、などを明確にします。これらが「既存市場」です。

- マッピングの実施: 定義した製品・市場を基に、現在の主な売上や利益がどの象限から生まれているかを分析します。

- 市場浸透戦略: 既存製品を既存市場で販売するための活動(例:リピート促進キャンペーン、国内店舗の増床など)は、この象限にプロットします。

- 新市場開拓戦略: 既存製品を新たな顧客層(例:若者向け製品のシニア層への展開)や新地域(例:関東圏から関西圏への進出、海外展開)で販売している場合は、この象限に。

- 新製品開発戦略: 既存顧客向けに新商品を投入したり、既存商品を大幅にリニューアルしたりしている場合は、この象限に。

- 多角化戦略: 既存事業とは異なる新分野に進出している場合は、この象限に。

この作業を通じて、自社の現在の戦略がどの象限に偏っているのか(例えば、市場浸透戦略に依存しすぎているなど)を客観的に可視化できます。これが、次のステップで将来の方向性を議論するための重要なインプットとなります。

③ STEP3:4つの戦略から今後の方向性を決める

STEP1で設定した「目的」と、STEP2で明らかになった「現状」を踏まえ、いよいよ「未来」の方向性を決定します。アンゾフの成長マトリクスの4つの象限を眺めながら、次にどの戦略に注力すべきかを検討します。

このステップでは、ブレインストーミングなどを行い、各戦略の選択肢を具体的に洗い出していくと効果的です。

- 市場浸透戦略の可能性: 「今の市場はまだ飽和していないか?競合からシェアを奪う余地はあるか?顧客単価を上げる施策は考えられないか?」

- 新市場開拓戦略の可能性: 「我々の製品を欲しがる、まだ見ぬ顧客層はいないか?海外に活路はあるか?オンライン販売で新たな地域をカバーできないか?」

- 新製品開発戦略の可能性: 「既存の顧客は、他にどんなことで困っているか?我々の技術で解決できることはないか?既存製品にどんな機能を追加すれば喜ばれるか?」

- 多角化戦略の可能性: 「我々の最も強い技術やノウハウは何だろうか?それを全く別の業界で活かせないか?将来性のある成長市場はどこだろうか?」

これらの問いに対して出てきたアイデアを、「実現可能性(自社のリソースで可能か)」と「魅力度(市場規模や収益性)」の2軸で評価し、優先順位をつけます。

重要なのは、必ずしも一つの戦略に絞る必要はないということです。「短期的には市場浸透でキャッシュを稼ぎつつ、中長期的にはその資金を新製品開発に投資する」といったように、時間軸を考慮した戦略の組み合わせを考えることが、持続的な成長には不可欠です。STEP1の目的に立ち返り、どの戦略の組み合わせが最も目的に貢献するかを慎重に判断します。

④ STEP4:具体的な施策を考える

最後のステップでは、STEP3で決定した戦略の方向性を、実行可能な具体的なアクションプランにまで落とし込みます。戦略が「何を」目指すかを示すものだとすれば、施策は「どのように」それを達成するかを示すものです。

例えば、STEP3で「新市場開拓戦略として、アジア市場に進出する」という方向性が決まったとします。これをSTEP4で具体化すると、以下のようになります。

- ターゲット市場の選定: 「アジアの中でも、まずは市場規模と親日度から台湾市場をターゲットとする」

- 市場調査: 「台湾の消費者の好み、競合製品、価格帯、法規制について、3ヶ月かけて詳細な調査を行う」

- 販売チャネルの決定: 「現地の有力なECモールに出店することから始める」

- プロモーション計画: 「現地のインフルエンサーを起用したSNSマーケティングを展開する」

- 体制の構築: 「海外事業部内に台湾市場専任チームを立ち上げ、リーダーを任命する」

- KPIの設定: 「初年度の売上目標を〇〇円、獲得顧客数を〇〇人と設定し、進捗を月次で確認する」

このように、「誰が」「いつまでに」「何を」「どのように」行うのかを明確にし、数値目標(KPI)を設定することで、戦略は初めて実行の軌道に乗ります。この段階で、マーケティングの4P(Product, Price, Place, Promotion)分析などのフレームワークを活用すると、より詳細な施策を考えやすくなります。

この4つのステップを定期的に繰り返すことで、企業は環境変化に柔軟に対応し、持続的な成長戦略を描き続けることができるようになります。

アンゾフの成長マトリクスと合わせて活用したいフレームワーク

前述の通り、アンゾフの成長マトリクスは強力なツールですが、それ単体では分析に限界があります。特に、「競合」「内部・外部環境」「シナジー」といった視点が不足しがちです。ここでは、アンゾフの成長マトリクスと組み合わせることで、より戦略の精度と実効性を高めることができる代表的なフレームワークを4つ紹介します。これらを適切に使い分けることで、多角的で深い戦略分析が可能になります。

| フレームワーク | 主な目的 | アンゾフの成長マトリクスとの関係性 |

|---|---|---|

| SWOT分析 | 内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)の分析 | アンゾフで決めた戦略の実行可能性と妥当性を検証する |

| PPM | 事業ポートフォリオの評価とリソース配分の最適化 | アンゾフで分類した各事業への経営資源(ヒト・モノ・カネ)の配分を決定する |

| 3C分析 | 顧客・競合・自社の3視点での成功要因の特定 | アンゾフの弱点である「競合」の視点を補い、市場での勝利の確率を高める |

| VRIO分析 | 経営資源の競争優位性の評価 | アンゾフで選択した戦略(特に多角化)の成功の源泉となる自社の強みを特定する |

SWOT分析

SWOT分析は、企業の戦略立案において最もポピュラーなフレームワークの一つです。自社の内部環境である「強み(Strengths)」と「弱み(Weaknesses)」、そして外部環境である「機会(Opportunities)」と「脅威(Threats)」の4つの要素を洗い出し、整理します。

- アンゾフとの連携:

アンゾフの成長マトリクスで「新製品開発戦略」という方向性を決めたとします。ここでSWOT分析を使い、「その戦略は、自社の強みである開発力を活かせるか?」「市場の機会である〇〇というトレンドに乗れるか?」「自社の弱みであるマーケティング力をどう補うか?」「競合の新製品投入という脅威にどう対抗するか?」といった検証を行います。

このように、アンゾフが示した戦略の方向性に対して、SWOT分析がその戦略の実現可能性やリスクを評価する「健康診断」のような役割を果たします。このプロセスを経ることで、より現実的で成功確率の高い戦略へと磨き上げることができます。

PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)

PPMは、ボストン・コンサルティング・グループが提唱したフレームワークで、複数の事業を持つ企業が、経営資源を最適に配分するために使います。縦軸に「市場成長率」、横軸に「相対的市場シェア」を取り、各事業を以下の4つの象限に分類します。

- 花形(Star): 市場成長率・シェアともに高い。将来の「金のなる木」候補であり、積極的な投資が必要。

- 金のなる木(Cash Cow): 市場成長率は低いが、シェアが高い。安定的に大きなキャッシュを生み出す。

- 問題児(Problem Child): 市場成長率は高いが、シェアが低い。花形に育つ可能性もあるが、多額の投資が必要。育たなければ撤退も検討。

- 負け犬(Dog): 市場成長率・シェアともに低い。収益性が低く、撤退を検討すべき事業。

- アンゾフとの連携:

アンゾフの成長マトリクスで自社の事業ポートフォリオを整理した(例:事業Aは市場浸透、事業Bは新製品開発)後、PPMを使ってそれぞれの事業の収益性と将来性を評価します。例えば、「金のなる木」である既存事業が生み出したキャッシュを、「問題児」である新規事業(多角化戦略で始めた事業など)に投資して「花形」に育てるといった、事業間の資金的なシナジーを考慮した戦略的なリソース配分が可能になります。

3C分析

3C分析は、マーケティング戦略を立案する際の基本的なフレームワークです。「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの「C」について分析し、自社が成功するための鍵(KSF: Key Success Factor)を導き出します。

- アンゾフとの連携:

アンゾフの成長マトリクスが持つ最大の弱点である「競合の視点の欠如」を直接的に補完するのが3C分析です。例えば、アンゾフで「市場浸透戦略」を選択し、シェア拡大を目指すとします。その際に3C分析を行い、「顧客はなぜ競合の製品ではなく、自社の製品を選ぶのか(あるいは選ばないのか)?」を徹底的に分析します。競合の強み・弱みを理解し、自社の強みを活かして差別化できるポイントを見つけ出すことで、初めて市場浸透戦略は実効性を持ちます。アンゾフで「どこで戦うか」を決め、3C分析で「どうやって勝つか」を考える、という関係性です。

VRIO分析

VRIO(ヴリオ)分析は、経営学者のジェイ・B・バーニーが提唱した、企業の経営資源が持続的な競争優位の源泉となるかを評価するためのフレームワークです。自社の持つ技術、ブランド、人材、組織文化といった経営資源を、以下の4つの問いで評価します。

- 経済的価値(Value): その資源は、機会を捉えたり、脅威を無力化したりするのに役立つか?

- 希少性(Rarity): その資源を保有している競合は少ないか?

- 模倣困難性(Inimitability): その資源を競合が模倣するのは困難か?

- 組織(Organization): その資源を有効活用するための組織体制が整っているか?

- アンゾフとの連携:

特に「新製品開発戦略」や「多角化戦略」といった、新たな挑戦をする際にVRIO分析は極めて重要です。富士フイルムの例で言えば、同社が多角化に成功したのは、その基盤となった化学技術がVRIOの全ての条件を満たす、まさに持続的競争優位の源泉だったからです。アンゾフで「多角化」という戦略オプションを検討する際に、VRIO分析を用いて「我々が持つどの経営資源が、新市場でも通用するほどの競争優位性を持っているのか?」を厳しく評価します。これにより、単なる思い付きではない、自社の本質的な強みに根差した多角化戦略を立案することができます。

まとめ

本記事では、企業の成長戦略を立案するための普遍的なフレームワークである「アンゾフの成長マトリクス」について、その基本概念から具体的な4つの戦略、活用のメリットと注意点、そして実践的な分析ステップまでを網羅的に解説しました。

アンゾフの成長マトリクスは、「製品(既存/新規)」と「市場(既存/新規)」という2つのシンプルな軸から、企業の成長の方向性を以下の4つに分類します。

- 市場浸透戦略: 最も低リスクな、既存市場でのシェア拡大戦略。

- 新市場開拓戦略: 既存製品を武器に、新たな市場や顧客層を開拓する戦略。

- 新製品開発戦略: 既存の顧客基盤に対し、新たな製品を投入する戦略。

- 多角化戦略: 最もハイリスク・ハイリターンな、新規製品での新規市場参入戦略。

このフレームワークを活用することで、①事業の成長戦略や方向性が明確になり、②事業ごとのリスクを客観的に把握し、③複数の事業展開を体系的に整理できるという大きなメリットが得られます。

しかし、その一方で、アンゾフの成長マトリクスは万能ではありません。①競合他社の視点、②自社を取り巻く内部・外部環境の視点、③事業間のシナジー(相乗効果)といった重要な要素が抜け落ちやすいという注意点も存在します。

したがって、このフレームワークの真価を最大限に引き出すためには、その限界を正しく理解し、SWOT分析、PPM、3C分析、VRIO分析といった他のフレームワークと組み合わせて活用することが不可欠です。アンゾフで大まかな戦略の「方向性」を定め、他のフレームワークでその「妥当性」や「実行可能性」、「勝利のシナリオ」を検証していくという多角的なアプローチが、戦略の精度を飛躍的に高めます。

市場環境が目まぐるしく変化する現代において、立ち止まることは緩やかな後退を意味します。アンゾフの成長マトリクスは、自社の現在地を冷静に見つめ、未来へ向けた次の一手を見出すための「思考の地図」です。この記事で紹介した分析ステップを参考に、ぜひ自社の成長戦略について考えるきっかけとしてみてください。一度分析して終わりではなく、定期的にこの地図を見直し、戦略をアップデートし続けることこそが、持続的な成長への道を切り拓く鍵となるでしょう。