企業の成長戦略を考える上で、「自社の本当の強みは何か?」を正確に理解することは、成功への第一歩です。市場には数多くの競合が存在し、顧客のニーズも多様化・複雑化する現代において、自社が持つ独自の価値を見出し、それを最大限に活かす戦略が不可欠となります。そこで役立つのが、今回詳しく解説する「VRIO(ヴリオ)分析」というフレームワークです。

VRIO分析は、企業の内部環境、すなわち自社が保有する「経営資源」に焦点を当て、それが競争優位性を持つかどうかを評価するための強力なツールです。この分析を通じて、自社の強みと弱みを客観的に把握し、どの経営資源に投資すべきか、そしてどのようにして持続的な成長を達成するかという戦略的な問いに、明確な答えを導き出す手助けとなります。

この記事では、VRIO分析の基本的な概念から、その背景にある理論、具体的な分析の進め方、そして分析結果の活用法までを、初心者にも分かりやすく網羅的に解説します。具体例やテンプレートも交えながら、VRIO分析を自社のビジネスにすぐにでも応用できるよう、実践的な情報を提供します。

目次

VRIO分析とは

VRIO分析は、企業の競争力を解き明かすための鍵となる経営戦略フレームワークの一つです。多くの企業が「自社の強み」を漠然と認識していますが、その強みが本当に市場で通用するのか、そして長期的に見て他社に真似されない優位性を持っているのかを客観的に評価するのは容易ではありません。VRIO分析は、この課題を解決するために開発されました。

このフレームワークは、企業が持つ様々な「経営資源」を4つの視点から評価することで、その資源が持つ価値のレベルを判定します。これにより、自社のどの部分が競争力の源泉となっているのかを特定し、将来の成長に向けた戦略的な意思決定を支援します。

企業の経営資源から競争優位性を評価するフレームワーク

VRIO分析の最大の特徴は、企業の内部にある「経営資源(Resource)」を評価の出発点に置く点にあります。ここで言う経営資源とは、単に工場や設備、資金といった物理的な資産(有形資産)だけを指すのではありません。ブランドイメージ、特許や技術、長年培ってきたノウハウ、独自の企業文化、優秀な人材といった目に見えない資産(無形資産)も含まれます。

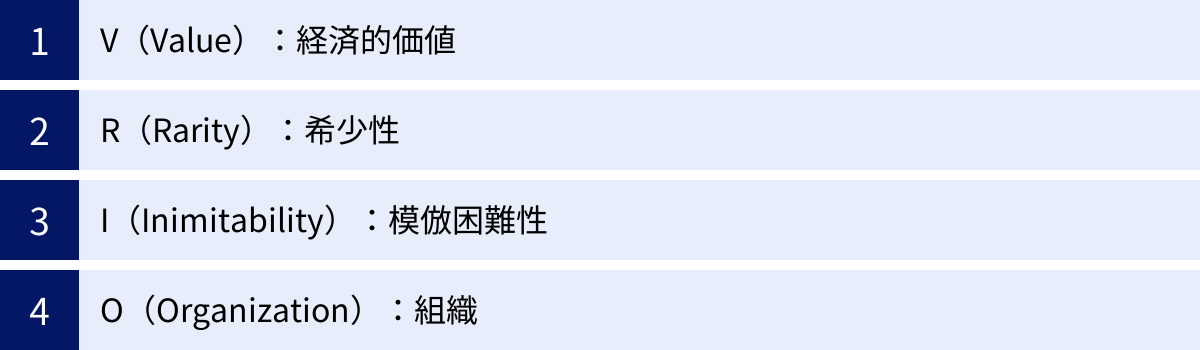

VRIO分析では、これらの経営資源を以下の4つの問いで評価します。

- V (Value) :その経営資源は経済的な価値があるか?

- R (Rarity) :その経営資源は希少か?

- I (Inimitability) :その経営資源は模倣されにくいか?

- O (Organization) :その経営資源を最大限に活用できる組織体制があるか?

この4つのフィルターを通して経営資源を一つひとつ吟味することで、単なる「強み」と「持続的な競争優位性を持つ強み」を明確に区別できます。例えば、ある企業が高い技術力を持っていても(Value)、それが業界の多くの企業も持っているものであれば(Rarityがない)、それは競争上のアドバンテージにはなりません。また、たとえ価値があり希少な資源であっても、すぐに他社に真似されてしまうのであれば(Inimitabilityがない)、その優位性は一時的なものに終わってしまいます。

このように、VRIO分析は、自社の資源が持つポテンシャルを多角的に評価し、競争優位性の「質」と「持続性」を判定するための体系的な枠組みなのです。

内部環境を分析し自社の強みと弱みを把握する

経営戦略を立案する際には、外部環境(市場の動向、競合の戦略、顧客ニーズの変化など)と内部環境(自社の資源、能力、組織体制など)の両方を分析することが不可欠です。VRIO分析は、このうち「内部環境」を深く掘り下げるための専門的なツールとして位置づけられます。

有名なフレームワークであるSWOT分析では、内部環境として「強み(Strengths)」と「弱み(Weaknesses)」を洗い出しますが、その評価基準が曖昧になりがちという課題がありました。何をもって「強み」とするのかが分析者の主観に委ねられやすく、「自社では強みだと思っていたが、実は競合も同じものを持っていた」というケースも少なくありません。

VRIO分析は、このSWOT分析の「強み」と「弱み」の特定を、より論理的かつ客観的に行うための強力な補助線となります。V・R・I・Oの4つの基準に照らし合わせることで、「なぜそれが強みと言えるのか」「その強みはどの程度の優位性を持つのか」を構造的に説明できるようになります。 VRIOのすべてを満たす経営資源は、紛れもなく企業の核となる「強み」です。一方で、いずれかの要素が欠けている資源は、潜在的な「弱み」や、今後強化すべき課題として認識できます。

このように、VRIO分析は自社の足元を固め、自分たちの戦力を正確に把握するために極めて有効な手法です。

VRIO分析の目的

企業がVRIO分析を行う目的は多岐にわたりますが、主に以下の3つの戦略的な目標を達成するために活用されます。

- 持続的競争優位の源泉の特定

最大の目的は、他社にはない、長期間にわたって収益を生み出し続けることができる「真の強み(持続的競争優位の源泉)」を見つけ出すことです。市場での成功は、一過性のものであっては意味がありません。VRIO分析を通じて、模倣されにくく、かつ自社が組織として活かしきれる経営資源を特定することで、安定した成長基盤を築くための戦略を立てることができます。 - 経営資源の戦略的配分(選択と集中)

企業が持つリソース(ヒト・モノ・カネ・情報)は有限です。すべての分野に等しく力を注ぐことは非効率であり、戦略的ではありません。VRIO分析の結果は、どの経営資源に優先的に投資し、どの分野は現状維持、あるいは撤退・縮小すべきかという「選択と集中」の意思決定に、明確な根拠を与えます。 持続的競争優位に繋がる可能性の高い資源にリソースを集中投下することで、投資対効果を最大化できます。 - 新規事業や多角化戦略の妥当性評価

新たな市場への進出や新規事業の立ち上げを検討する際にも、VRIO分析は有効です。自社が持つVRIOを満たす経営資源を、新しい事業領域で応用できないかを考えることで、成功確率の高い多角化戦略を描けます。例えば、強力なブランドイメージ(VRIO資源)を持つ企業が、そのブランド力を活かして関連性の高い新商品を投入する場合、ゼロからブランドを構築するよりもはるかに有利なスタートを切れます。

これらの目的を達成するために、VRIO分析は単なる現状分析に留まらず、未来に向けた具体的なアクションプランを導き出すための羅針盤として機能するのです。

VRIO分析の基礎となるRBV(リソース・ベースト・ビュー)とは

VRIO分析を深く理解するためには、その理論的背景である「RBV(Resource-Based View:リソース・ベースト・ビュー)」という経営戦略論を知ることが不可欠です。RBVは、VRIO分析の考え方の根幹をなすものであり、「企業の競争優位性はどこから生まれるのか?」という問いに対する、一つの強力な答えを提示しています。

RBVが提唱される以前、1980年代までの経営戦略論の主流は、ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱した「ポジショニング・ビュー」でした。これは、企業の収益性は、その企業が属する業界の構造(競争の激しさなど)によって大きく左右されるという考え方です。魅力的な業界で、有利なポジション(競争地位)を築くことが成功の鍵とされていました。この考え方では、分析の焦点は主に企業の「外部環境」に置かれます。

しかし、1980年代半ばから、この考え方に疑問が投げかけられます。同じ業界に属していても、企業によって業績に大きな差が生まれるのはなぜか。この問いに答える形で登場したのがRBVです。

RBVの核心的な主張は、「企業の競争優位性の源泉は、外部の業界構造ではなく、企業が内部に保有する独自の経営資源にある」というものです。つまり、企業が他社とは異なる、ユニークで優れた経営資源を持っているからこそ、他社を上回る成果を上げることができる、と考えます。

このRBVの考え方を、より実践的で使いやすい分析ツールとして体系化したのが、ジェイ・B・バーニー教授によって提唱されたVRIO分析なのです。RBVが「なぜ企業間に業績の差が生まれるのか」という理論的な説明を提供するのに対し、VRIO分析は「では、自社のどの資源がその差を生み出しているのか」を具体的に特定するためのフレームワークと言えます。

RBVでは、競争優位を生み出す経営資源は、以下の2つの条件を満たす必要があるとされています。

- 異質性(Heterogeneity): 企業が保有する経営資源は、企業ごとに異なっている。もしすべての企業が同じ資源を持っていれば、誰も特別な優位性を築くことはできません。

- 移動不可能性(Immobility): 優れた経営資源は、企業間で簡単には移転・売買できない。もし簡単に手に入るのであれば、競合他社もすぐにそれを獲得してしまい、優位性は失われます。

この「異質性」と「移動不可能性」という概念が、VRIO分析における「希少性(Rarity)」や「模倣困難性(Inimitability)」の考え方に直接つながっています。

例えば、ある飲食店の「秘伝のタレのレシピ」を考えてみましょう。このレシピは、他の店にはない独自のものですから「異質性」があります。そして、このレシピそのものが市場で売買されたり、簡単に盗まれたりすることがなければ「移動不可能性」も満たします。このような資源こそが、RBVの考える競争優位の源泉です。

RBVが重要視するのは、特にブランド、技術、ノウハウ、企業文化といった「無形資産」です。 なぜなら、工場や設備のような有形資産は、多くの場合、資金さえあれば市場から調達可能であり、「異質性」や「移動不可能性」を長期間維持することが難しいからです。一方で、長年の努力によって築き上げられたブランドイメージや、組織に深く根付いた独自の企業文化は、お金で買うことができず、他社が真似することも極めて困難です。

VRIO分析は、このRBVの理論をベースに、「価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣困難性(Inimitability)」「組織(Organization)」という4つの具体的な評価軸を設けることで、経営者が自社の無形資産を含むあらゆる経営資源を体系的に評価し、戦略に結びつけることを可能にしました。

要約すると、RBVは「競争優位は優れた内部資源から生まれる」という思想を提供し、VRIO分析はその思想を具体的なアクションに落とし込むための実践的な方法論である、という関係性になります。この背景を理解することで、VRIO分析の各要素がなぜ重要なのかを、より深く納得できるはずです。

VRIO分析を構成する4つの要素

VRIO分析は、その名の通り「Value(価値)」「Rarity(希少性)」「Inimitability(模倣困難性)」「Organization(組織)」という4つの要素の頭文字から成り立っています。自社の経営資源をこの4つのフィルターに順にかけることで、その資源が持つ競争上のポテンシャルを段階的に評価していきます。ここでは、各要素が具体的に何を意味するのかを詳しく解説します。

V(Value):経済的価値

最初のステップは、「その経営資源は、企業にとって経済的な価値を生み出すか?」という問いです。ここで言う「価値」とは、具体的には以下の2つの側面から判断されます。

- 事業機会(Opportunities)を活かすことに貢献するか?

- 外部からの脅威(Threats)を無力化することに貢献するか?

つまり、その経営資源が企業の売上向上やコスト削減に直接的・間接的に繋がり、市場でのチャンスを掴んだり、リスクを回避したりするのに役立つかどうかを問います。どんなにユニークで珍しい資源を持っていても、それが収益に結びつかなければ、ビジネスの世界では価値があるとは言えません。

例えば、以下のような資源は「価値(Value)」があると評価できるでしょう。

- 高い技術力: 新製品開発を可能にし、市場の新たなニーズに応える機会を創出する。

- 強力なブランドイメージ: 顧客の信頼を獲得し、高い価格での販売を可能にする。競合の価格競争という脅威を緩和する。

- 効率的な生産システム: 製造コストを削減し、収益性を高める。

- 広範な販売チャネル: 多くの顧客に製品を届ける機会を提供する。

- 優秀な研究開発チーム: 将来の技術革新の脅威に備え、新たな事業機会を模索できる。

この「価値」の評価は、VRIO分析の出発点であり、最も重要な関門です。もし、ある経営資源がこの「価値」の基準を満たさない場合、それは競争優位どころか、むしろ企業の足を引っ張る「競争劣位」の原因となり得ます。 維持コストだけがかかる不要な資産と判断され、その時点で評価は終了し、売却や廃棄を検討することになります。

R(Rarity):希少性

経営資源が「価値がある(Value)」と判断された次に問われるのが、「その経営資源は、希少か?」という点です。希少性とは、その価値ある経営資源を、ごく少数の限られた企業しか保有していない状態を指します。

もし、価値ある経営資源を多くの競合他社も同様に保有している場合、それは業界の「標準装備」のようなものであり、特定の企業に特別な優位性をもたらすことはありません。各社が同じ資源を使って競争するため、結果として価格競争などに陥りやすく、平均的なリターンしか得られない「競争均衡」と呼ばれる状態になります。

希少性を判断する際には、以下のような点を考慮します。

- 競合他社の保有状況: 同じような資源(技術、人材、設備など)を持っている競合はいるか?いるとすれば何社か?

- 入手可能性: 現在その資源を持っていない企業が、それを容易に入手できるか?

- 絶対的な希少性: そもそも物理的に数が限られている資源か?(例:特定の鉱山の採掘権、都心の一等地の不動産)

例えば、以下のような資源は「希少性(Rarity)」が高いと考えられます。

- 特定の分野で世界トップクラスの専門知識を持つ技術者

- 長年の研究開発の末に取得した、代替技術が存在しない基本特許

- 法的な規制によって新規参入が困難な事業ライセンス

- 特定の顧客層との間に築かれた、他社にはない強固な信頼関係

価値(V)と希少性(R)の両方を満たした経営資源は、少なくとも「一時的な競争優位」の源泉となる可能性を秘めています。 なぜなら、他社が持っていない価値ある資源を活用することで、市場で一歩リードすることができるからです。ただし、その優位性が長く続くかどうかは、次の「模倣困難性」にかかっています。

I(Inimitability):模倣困難性

価値があり(V)、希少な(R)経営資源が見つかったとしても、それが簡単に競合他社に真似されてしまっては、優位性はすぐに失われてしまいます。そこで重要になるのが3番目の要素、「その経営資源は、模倣することが困難か?」という問いです。

模倣困難性とは、競合他社がその経営資源を自社で再現したり、代替となる資源を開発したりするのに、非常に高いコストがかかるか、あるいは事実上不可能である状態を指します。この模倣困難性が高ければ高いほど、競争優位は長期間にわたって維持されやすくなります。

模倣を困難にする要因は、主に以下の4つのカテゴリーに分類されます。

歴史的条件

その経営資源が、企業の独自の歴史的な歩みや、特定のタイミングでのみ獲得できた幸運な出来事の結果として生まれたものである場合、他社が後からそれを再現することは極めて困難です。

例えば、ある企業が創業初期の苦しい時代に、特定のサプライヤーと深い信頼関係を築き、それが今では強力な供給網の基盤となっている場合、その「信頼関係」という資源は、長い時間をかけて育まれたものであり、お金で買うことはできません。また、市場がまだ黎明期だった頃にいち早く参入し、先行者としてブランドイメージを確立した場合なども、この歴史的条件に該当します。

因果関係不明性

企業の成功と特定の経営資源との間の因果関係が、内部の人間ですら完全には解明できないほど複雑に絡み合っている状態です。 何が成功の本当の理由なのかが分からないため、競合他社はもちろん、当の本人たちですら、その成功を別の場所で再現することが難しくなります。

例えば、「社員のモチベーションが非常に高く、部門間の連携がスムーズで、次々と革新的なアイデアが生まれる企業文化」があったとします。この素晴らしい成果が、人事制度、コミュニケーションのあり方、リーダーシップ、採用方針など、無数の要因の相互作用によって生まれている場合、どこか一つの要素を真似しただけでは、同じような企業文化を創り出すことはできません。この「よく分からないけど、なぜかウチは上手くいっている」状態こそが、強力な模倣の壁となるのです。

社会的複雑性

企業の競争優位性が、社内外の複雑な人間関係や社会的なネットワークの中に埋め込まれている状態です。 これには、経営陣と従業員の信頼関係、部門間の暗黙の連携、サプライヤーや顧客との長期的なパートナーシップ、企業が地域社会で築いてきた評判などが含まれます。

これらの社会的なつながりは、一人ひとりの人間の相互作用によって形成される非常にデリケートなものであり、単純なシステムやマニュアルとして模倣することは不可能です。トヨタ生産方式が、単なる生産技術だけでなく、従業員やサプライヤーとの協力関係といった社会的複雑性に支えられていると言われるのは、この好例です。

特許などの法的保護

特許権、商標権、著作権、意匠権といった法的な権利によって、経営資源の模倣が明確に禁止されている場合です。 これは最も分かりやすく、強力な模倣困難性の源泉の一つです。

医薬品メーカーが開発した新薬の特許や、ソフトウェア企業が持つプログラムの著作権、有名ブランドのロゴマークの商標権などがこれにあたります。法的な保護期間が続く限り、競合他社は同じものを製造・販売することができず、企業は安定した収益を確保できます。

O(Organization):組織

最後のフィルターは、「価値があり、希少で、模倣困難な経営資源を、企業が組織として最大限に活用する準備ができているか?」という問いです。どんなに素晴らしい経営資源(V・R・Iを満たす資源)を持っていても、それを活かすための組織的な仕組みやプロセス、文化が整っていなければ、「宝の持ち腐れ」になってしまいます。

この「組織(Organization)」の要素は、企業のポテンシャルを実際の業績に変換するための実行能力を評価するものです。具体的には、以下のような点が問われます。

- 経営戦略や方針: 企業の戦略は、その貴重な資源を活かす方向を向いているか?

- 組織構造: 迅速な意思決定や、部門間のスムーズな連携を促す組織構造になっているか?

- 業務プロセス: 資源を効率的に活用するための業務フローが整備されているか?

- 人事・報酬制度: 貴重な資源を担う従業員のモチベーションを高め、その貢献に報いるための評価・報酬制度があるか?

- 情報システム: 資源に関する情報を適切に管理・共有するためのITシステムが整っているか?

- 企業文化: 挑戦を奨励し、資源の価値を高めようとする文化が醸成されているか?

例えば、画期的な技術(VRI資源)を開発したにもかかわらず、経営陣がリスクを恐れて製品化に踏み切らなかったり、営業部門と開発部門の連携が悪く、その技術の価値を顧客にうまく伝えられなかったりする場合、「組織(O)」の要件を満たしていないことになります。この場合、せっかくの優位性は潜在的なものに留まり、持続的な収益には結びつきません。

V・R・I・Oの4つの要素をすべてクリアした経営資源こそが、企業に「持続的な競争優位」をもたらす真の強みとなるのです。

VRIO分析のやり方4ステップ

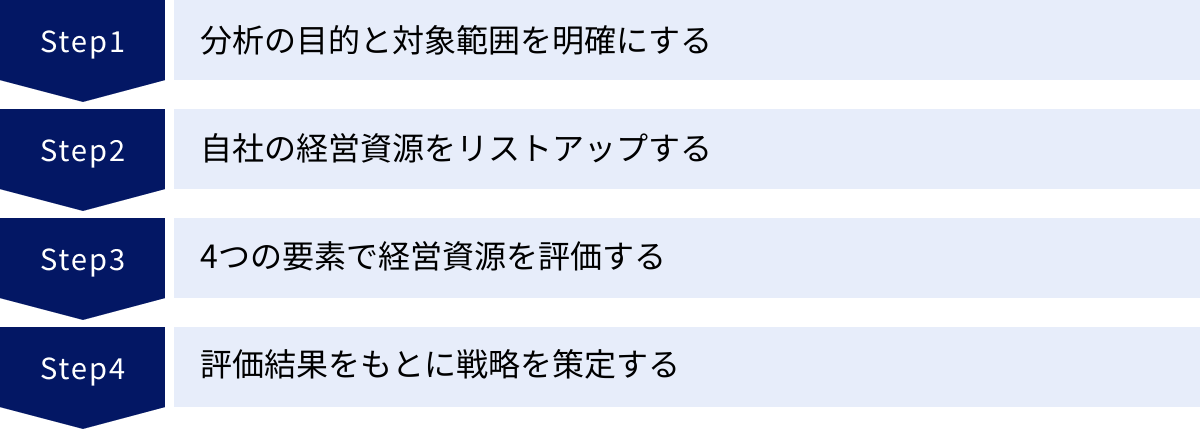

VRIO分析は理論的なフレームワークですが、その実践方法は非常に体系的で、手順に沿って進めることで誰でも取り組むことが可能です。ここでは、VRIO分析を実際に行うための具体的な4つのステップを解説します。

① ステップ1:分析の目的と対象範囲を明確にする

分析を始める前に、まず「何のためにVRIO分析を行うのか」という目的と、「どこまでを分析の対象とするのか」という範囲(スコープ)を明確に定めることが非常に重要です。ここが曖昧なまま進めてしまうと、分析が発散してしまったり、出てきた結果をどう活用すれば良いか分からなくなったりする原因となります。

目的の例:

- 全社的な経営戦略の見直しのために、企業全体のコア・コンピタンス(中核的な強み)を特定したい。

- 特定事業部の収益性が低迷している原因を探り、事業の立て直し(テコ入れ)策を検討したい。

- 新規事業への参入を検討しており、自社のどの強みを活かせるか、成功の可能性を評価したい。

- 競合他社との差別化戦略を策定するために、自社独自の強みを再認識したい。

対象範囲の例:

- 会社全体: 全社戦略を考える場合に設定します。グループ企業であれば、グループ全体か、特定の事業会社かなどを定義します。

- 特定の事業部: ある事業部の戦略を重点的に考える場合に設定します。例えば「自動車部品事業部」「ヘルスケア事業部」などです。

- 特定の製品・サービス: 新製品のマーケティング戦略などを考える際に、その製品に関連する資源に絞って分析します。

- 特定の機能: 「研究開発」「マーケティング」「人事」など、特定の機能部門の能力を評価する場合に設定します。

最初に目的と範囲を定義することで、チーム内での目線が合い、続くステップでリストアップすべき経営資源や評価の視点がブレにくくなります。このステップは、分析の質と実用性を決定づける、いわば設計図を描く工程と言えるでしょう。

② ステップ2:自社の経営資源をリストアップする

分析の目的と範囲が定まったら、次に対象範囲内にある自社の経営資源を、思いつく限り網羅的に洗い出します。この段階では、その資源が優れているかどうかを判断する必要はありません。とにかく先入観を持たずに、客観的な事実として「自社が保有しているものは何か」をリストアップすることに集中します。

ブレインストーミングなどの手法を用いて、様々な部署のメンバーから意見を募ると、より多角的で抜け漏れのないリストを作成できます。経営資源は、大きく「有形資産」と「無形資産」に分類して考えると整理しやすくなります。

有形資産の例

目に見える物理的な資産です。比較的把握しやすいですが、その立地や性能など、質的な側面も忘れずに記述することが重要です。

- 物的資源:

- 工場の立地(港に近い、消費地に近いなど)

- 最新鋭の製造設備、特殊な加工機械

- 自社保有の不動産(本社ビル、店舗、倉庫など)

- 大規模な物流ネットワーク、配送センター

- 財務資源:

- 豊富な自己資本、キャッシュフロー

- 金融機関からの高い信用力、有利な条件での資金調達能力

- 情報インフラ:

- 高性能なサーバー、社内ネットワーク

- 顧客管理システム(CRM)、基幹業務システム(ERP)

無形資産の例

目に見えない資産であり、多くの場合、持続的な競争優位の源泉となりやすい重要な資源です。できるだけ具体的に言語化することがポイントです。

- 技術・知的財産:

- 特許権、実用新案権、商標権、著作権

- 独自の製造ノウハウ、秘伝のレシピ

- 熟練技術者のスキル、研究開発能力

- 長年にわたって蓄積された膨大なデータ

- ブランド・評判:

- 高いブランド認知度、ブランドイメージ

- 顧客からの信頼、ロイヤリティ

- 社会的な信用、企業の評判

- 人的資源:

- 特定の分野における専門家チーム

- 従業員の高いモチベーションやエンゲージメント

- 独自のスキルを持つ従業員

- 組織・文化:

- 独自の企業文化(挑戦を奨励する文化、顧客第一主義など)

- サプライヤーや販売代理店との強固な関係性

- 効率的な意思決定プロセス

- 部門間の連携力、チームワーク

特に無形資産は、普段意識されにくいものが多いため、時間をかけて丁寧に掘り起こすことが、質の高いVRIO分析に繋がります。

③ ステップ3:4つの要素で経営資源を評価する

リストアップした経営資源を、いよいよVRIOのフレームワークに沿って一つひとつ評価していきます。評価は、必ず「V → R → I → O」の順番で行います。 前のステップをクリアしない限り、次のステップには進みません。

評価は「Yes / No」形式で行うのが基本ですが、なぜそう判断したのかという理由も簡潔に記録しておくと、後の戦略策定の際に役立ちます。この評価プロセスは主観が入りやすいため、複数人で議論しながら進めることが推奨されます。

評価に役立つ質問リスト

評価をスムーズに進めるために、各要素について以下のような具体的な質問リストを用意しておくと便利です。

| 評価要素 | 評価を助ける質問の例 |

|---|---|

| V (Value): 経済的価値 | ・その資源は、売上向上やコスト削減に貢献しているか? ・その資源がなければ、競争力は低下するか? ・その資源は、市場の新しい機会を捉えるのに役立つか? ・その資源は、競合や外部環境の脅威から自社を守るのに役立つか? |

| R (Rarity): 希少性 | ・競合他社のうち、何社が同様の資源を保有しているか? ・その資源は、業界内で「当たり前」のものになっていないか? ・現在持っていない企業が、それを簡単に入手(購入、開発)できるか? ・物理的、法的に数が限られている資源か? |

| I (Inimitability): 模倣困難性 | ・競合が同じ資源を再現するのに、どのくらいの時間とコストがかかるか? ・その資源は、独自の歴史や経験から生まれたものか?(歴史的条件) ・成功の要因が複雑で、外部から仕組みが分かりにくくなっているか?(因果関係不明性) ・社内外の人間関係など、複雑な社会的関係に根ざしているか?(社会的複雑性) ・特許や著作権などで法的に保護されているか?(法的保護) |

| O (Organization): 組織 | ・その資源を活かすための経営方針や戦略が明確か? ・その資源を管理・活用するための専門部署やチームが存在するか? ・従業員がその資源の価値を理解し、活用しようと動機づけられているか?(報酬制度など) ・関連部署間の連携はスムーズか? ・その資源を活かすための業務プロセスやシステムは整備されているか? |

これらの質問に答える形で、ステップ2で作成したリスト上の経営資源を一つずつ評価し、V, R, I, Oのどの段階までクリアしたかを判定していきます。

④ ステップ4:評価結果をもとに戦略を策定する

最後のステップでは、ステップ3の評価結果を解釈し、具体的な経営戦略に落とし込みます。 VRIO分析は、分析して終わりではなく、ここからアクションプランを導き出してこそ価値が生まれます。

評価結果は、主に以下の4つのカテゴリーに分類されます(詳細は次章で解説)。

- 持続的な競争優位(VRIOをすべて満たす)

- 一時的な競争優位(VRIまで満たす)

- 競争均衡(VRまで、またはVのみ満たす)

- 競争劣位(Vを満たさない)

それぞれのカテゴリーに分類された経営資源に対して、以下のような戦略的な方向性を検討します。

- 持続的な競争優位にある資源:

- 維持・強化: これが自社の生命線です。この優位性を今後も維持、あるいはさらに強化するための投資を最優先で行います。優位性の源泉(例:模倣困難性の要因)が何かを深く理解し、それが損なわれないように注意深く管理します。

- 活用・展開: この強みを、他の事業領域や新しい市場で活かせないかを検討します(多角化戦略)。

- 一時的な競争優位にある資源:

- 「O(組織)」の強化: ポテンシャルは高いものの、組織がそれを活かしきれていません。なぜ活用できていないのか(例:部門間の対立、インセンティブの不足など)を特定し、組織体制やプロセスの改革に着手します。

- 競争均衡にある資源:

- 模倣困難性の構築: 他社も持っている価値ある資源です。これに独自の要素(例:サービス、ノウハウ)を付加して、模倣されにくい形に進化させられないかを検討します。

- コスト効率の追求: 他社と同じ土俵で戦うのであれば、コストリーダーシップを目指すのも一つの戦略です。

- 競争劣位にある資源:

- 改善または撤退: 価値を生んでいない、あるいはコストになっている資源です。改善の余地があるか、なければ売却や廃棄を検討し、経営のスリム化を図ります。

このように、VRIO分析の結果は、自社のリソースをどこに「選択と集中」させるべきかという、戦略的な優先順位付けに直結するのです。

VRIO分析の評価結果と競争優位性の関係

VRIO分析の強力な点は、経営資源の評価結果と、それがもたらす企業の競争上のポジションや経済的パフォーマンスとの関係性を明確に示してくれることです。V・R・I・Oの4つの問いにどう答えたかによって、その経営資源が持つ戦略的な意味合いは大きく異なります。ここでは、評価の組み合わせと、それぞれが示す競争状態について詳しく解説します。

この関係性を一覧表にまとめると、以下のようになります。

| 評価項目 | 経済的価値(V) | 希少性(R) | 模倣困難性(I) | 組織(O) | 競争上のポジション | 経済的パフォーマンスの期待値 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 経営資源A | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位 | 平均を上回る(持続的) |

| 経営資源B | Yes | Yes | Yes | No | 一時的な競争優位 | 平均を上回る(短期的) |

| 経営資源C | Yes | Yes | No | – | 競争均衡 | 平均レベル |

| 経営資源D | Yes | No | – | – | 競争均衡 | 平均レベル |

| 経営資源E | No | – | – | – | 競争劣位 | 平均を下回る |

※「-」は、その前の段階でNoと評価されたため、評価対象外となることを示す。

持続的な競争優位(VRIO全てを満たす)

V(価値)、R(希少性)、I(模倣困難性)、O(組織)の4つの条件をすべて満たした経営資源は、企業に「持続的な競争優位(Sustained Competitive Advantage)」をもたらします。 これは、VRIO分析において最も望ましい、理想的な状態です。

このレベルの経営資源を持つ企業は、他社にはないユニークな価値を提供でき、それが簡単には真似されないため、長期間にわたって市場平均を上回る高い収益性を維持することが期待できます。これこそが企業の「コア・コンピタンス(中核的能力)」であり、経営戦略の中心に据えるべき宝です。

戦略的示唆:

この強みを最大限に活かし、守り、育てることが最優先課題となります。具体的には、この資源を軸とした事業展開を強化したり、この強みを応用して新規市場へ進出したりする戦略が考えられます。また、なぜこの資源が模倣困難なのか(歴史的経緯、因果関係不明性など)を深く理解し、その源泉が失われないように細心の注意を払う必要があります。

一時的な競争優位(VRIまで満たす)

V(価値)、R(希少性)、I(模倣困難性)の3つは満たしているものの、最後のO(組織)の条件をクリアできない経営資源は、「一時的な競争優位(Temporary Competitive Advantage)」しかもたらしません。

これは、企業が非常に価値のあるポテンシャルを秘めているにもかかわらず、それを活かしきるための組織体制や仕組みが整っていない状態、いわゆる「宝の持ち腐れ」を意味します。例えば、画期的な特許技術を保有していても、それを製品化する部門がなかったり、販売戦略が稚拙だったりするケースがこれにあたります。

この状態でも、競合他社はまだその資源を模倣できていないため、短期的には市場平均を上回る収益を上げることは可能です。しかし、組織的な活用が進まないうちに、競合が代替技術を開発したり、特許が切れたりすると、その優位性はあっという間に失われてしまいます。

戦略的示唆:

喫緊の課題は「O(組織)」の欠点を克服することです。なぜ資源を活かせないのか、そのボトルネック(例:意思決定の遅さ、部門間の壁、不適切な評価制度など)を特定し、組織改革や業務プロセスの見直しを断行する必要があります。ポテンシャルを現実の利益に転換するための、集中的な投資と改善が求められます。

競争均衡(VRまで満たす)

V(価値)とR(希少性)は満たしているものの、I(模倣困難性)の壁をクリアできない経営資源は、「競争均衡(Competitive Parity)」という状態につながります。 これは、価値があり希少な資源によって一時的に優位に立ったものの、すぐに競合他社に模倣されてしまう状況です。

また、V(価値)は満たしていても、そもそもR(希少性)がない経営資源も、同様に競争均衡となります。これは、業界の多くの企業が同様の価値ある資源(例えば、業界標準の技術や生産設備)を保有しており、誰も突出した優位性を持てない状況を指します。

競争均衡の状態では、各社が同じような資源を使って競争するため、製品やサービスの差別化が難しく、価格競争に陥りがちです。結果として、得られる収益は業界の平均レベルに留まります。

戦略的示唆:

他社との差別化を図るための新たな戦略が必要です。VRまで満たしている資源であれば、それに独自のサービスやノウハウを加えて模倣困難性を高める工夫が求められます。Vのみを満たす資源しかない場合は、コストリーダーシップを追求して価格で勝負するか、他の資源と組み合わせることで新たな価値を創造する道を探る必要があります。

競争劣位(Vのみ満たす)

※文脈上、Vのみ満たす場合は希少性がないため「競争均衡」に分類されるのが一般的。Vすら満たさない場合を「競争劣位」とする。以下、その前提で修正。

競争劣位(Vを満たさない)

最初の関門であるV(経済的価値)すら満たさない経営資源は、企業を「競争劣位(Competitive Disadvantage)」の状況に陥らせます。 これは、その資源が企業の収益向上やコスト削減に全く貢献していない、あるいはむしろ維持コストがかかるだけでお荷物になっている状態を指します。

例えば、時代遅れになった古い設備や技術、社会的な評判を落とすような不祥事の歴史、非効率な業務プロセスなどがこれに該当します。このような資源を保有し続けることは、企業の収益性を圧迫し、市場平均を下回る業績しか上げられない原因となります。

戦略的示唆:

このような資源に対しては、迅速な対応が求められます。基本的には、売却、廃棄、あるいは抜本的な改善を行い、経営の足かせとなっている要因を取り除くことが必要です。貴重な経営リソース(資金、人材)を、価値のない資源から解放し、より将来性のある分野へと再配分することが、企業全体の競争力を高める上で不可欠です。

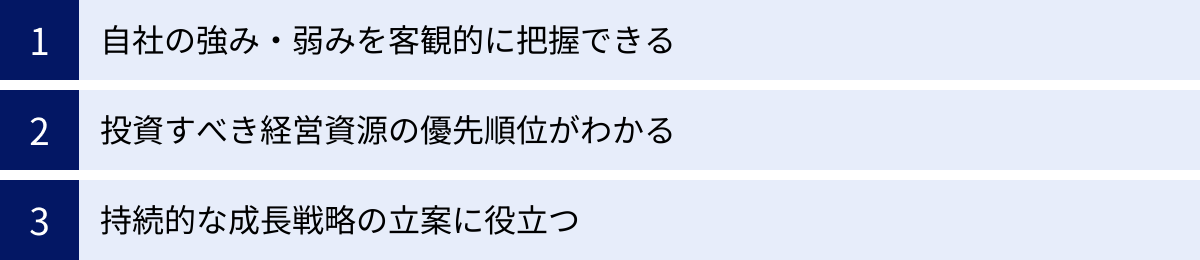

VRIO分析のメリット

VRIO分析を経営戦略に取り入れることで、企業は多くの恩恵を得ることができます。単なる現状分析ツールに留まらず、組織の未来を形作るための具体的な指針を与えてくれるのが、このフレームワークの大きな魅力です。ここでは、VRIO分析がもたらす主要な3つのメリットについて解説します。

自社の強み・弱みを客観的に把握できる

多くの企業では、「我が社の強みは技術力だ」「顧客との関係性が強みだ」といった認識を共有しています。しかし、その「強み」が本当に競争上の優位性をもたらしているのか、客観的な基準で評価されることは少ないのが実情です。

VRIO分析は、Value, Rarity, Inimitability, Organizationという4つの明確な基準に照らし合わせることで、漠然とした「強み」の概念を解体し、その本質的な価値を客観的に評価することを可能にします。

- 強みの「質」がわかる: VRIOのどのレベルまでクリアしているかによって、その強みが「持続的な競争優位」なのか、「一時的なもの」なのか、あるいは単なる「業界標準」なのかを判別できます。これにより、自惚れや思い込みを排除し、自社の立ち位置を冷静に把握できます。

- 弱みが明確になる: VRIOの評価プロセスは、同時に自社の弱みや課題を浮き彫りにします。例えば、「価値も希少性もあるが、模倣されやすい(Iがない)」というのは明確な弱点です。また、「素晴らしい資源があるのに、組織が活かしきれていない(Oがない)」というのも、克服すべき重大な組織的課題です。

- 社内での共通言語が生まれる: VRIOという共通のフレームワークを使うことで、部署や役職が異なるメンバー間でも、自社の強み・弱みについて同じ目線で議論できるようになります。これにより、戦略策定におけるコミュニケーションが円滑になり、組織としての一体感が醸成されやすくなります。

このように、VRIO分析は、自社の能力を過大評価も過小評価もせず、等身大の姿を客観的に映し出す鏡のような役割を果たします。

投資すべき経営資源の優先順位がわかる

企業が持つリソース、すなわちヒト・モノ・カネ・情報・時間はすべて有限です。成長を続けるためには、これらの限られたリソースをどこに重点的に配分するかが、経営の最重要課題の一つとなります。VRIO分析は、このリソース配分の意思決定に、強力な論理的根拠を与えてくれます。

分析結果を見れば、どの経営資源が将来にわたって企業に利益をもたらす可能性が高いかが一目瞭然となります。

- VRIOをすべて満たす資源(持続的な競争優位): ここへの投資は最優先事項です。この優位性を維持・強化するための研究開発、人材育成、設備投資などを積極的に行うべきです。

- VRIまで満たす資源(一時的な競争優位): 投資の焦点は「O(組織)」の改善です。組織改革、業務プロセスの見直し、適切なインセンティブ設計など、資源を活かすための「仕組み」づくりにリソースを投入すべきです。

- VRまで、あるいはVのみの資源(競争均衡): ここに大きな投資をしても、リターンは限定的である可能性が高いです。現状維持に留めるか、他資源との組み合わせで付加価値を生むような、的を絞った投資を検討します。

- Vを満たさない資源(競争劣位): 投資を引き上げ、売却や撤退によって得られたリソースを、より有望な分野に再配分することを検討します。

このように、VRIO分析は、感覚や経験則だけに頼るのではなく、データに基づいた合理的な「選択と集中」を可能にし、企業全体の投資対効果(ROI)を最大化するのに大きく貢献します。

持続的な成長戦略の立案に役立つ

企業の目標は、短期的な利益を上げることだけでなく、長期にわたって成長し続けることです。VRIO分析は、その名が示す通り「持続的な競争優位」を見つけ出すことを主眼としており、まさに企業のサステナブルな成長戦略を設計するための基盤となります。

- 未来志向の戦略: VRIO分析は、単に「今、何が強いか」を見るだけではありません。「その強みは将来も続くか(模倣困難性)」、「その強みを活かす組織力はあるか」という未来志向の問いを含んでいます。これにより、目先の成功に安住することなく、常に5年後、10年後を見据えた戦略を考えるきっかけを与えてくれます。

- 強みを活かす戦略の具体化: 「持続的な競争優位」の源泉が特定できれば、それを核とした具体的な成長戦略を描きやすくなります。例えば、「因果関係不明性を持つ独自の企業文化」が強みだと分かれば、その文化を維持・発展させるための人事戦略を強化したり、その文化が生み出す価値を顧客に伝えるブランディング戦略を展開したりすることができます。

- リスクへの備え: 一時的な競争優位や競争均衡にある資源を特定することで、将来的なリスクを予見し、先手を打つことができます。「今は希少だが、いずれ模倣されるだろう」と分かっていれば、優位性が失われる前に次の手を考える時間を確保できます。

総じて、VRIO分析は、企業の競争力の源泉を深く理解し、それを土台として、変化の激しい市場環境の中でも揺るがない、骨太で長期的な成長戦略を構築するための羅針盤として機能するのです。

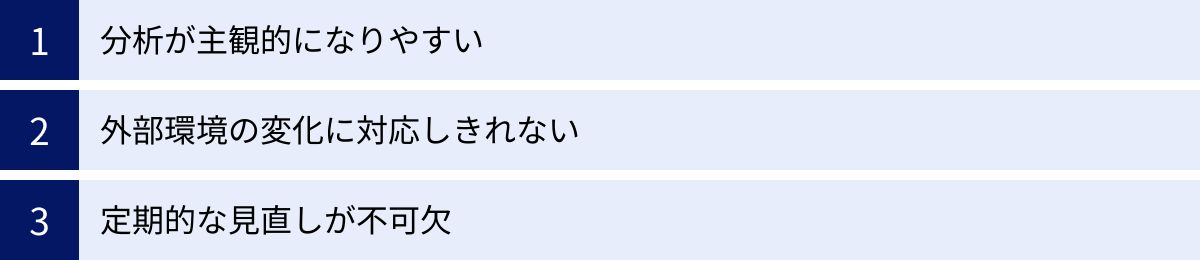

VRIO分析のデメリットと注意点

VRIO分析は非常に強力なツールですが、万能ではありません。その特性を理解し、いくつかの注意点を念頭に置いて活用しなければ、分析結果が誤った方向を示したり、効果が半減したりする可能性があります。ここでは、VRIO分析を実践する上で知っておくべきデメリットや注意点を3つ紹介します。

分析が主観的になりやすい

VRIO分析の最大の課題の一つは、評価プロセスに分析者の主観が入り込みやすいという点です。特に「V(価値)」や「I(模倣困難性)」、「O(組織)」といった要素は、明確な数値で測れるものではないため、評価者の経験、知識、立場、あるいは希望的観測によって結果が大きく変動する可能性があります。

例えば、

- 自社製品に愛着を持つ開発担当者は、その技術の「価値」を過大評価してしまうかもしれません。

- 経営層は、自社の「組織」力に自信を持っているため、現場が感じている問題を過小評価する傾向があるかもしれません。

- 競合他社の状況に詳しくない分析者が評価すると、「希少性」や「模倣困難性」の判断を誤る可能性があります。

このような主観によるバイアスは、分析の客観性を損ない、誤った戦略的意思決定につながるリスクをはらんでいます。

対策:

このデメリットを軽減するためには、以下のような工夫が有効です。

- 複数人での分析: 特定の個人ではなく、異なる部署や役職のメンバーを集めたチームで分析を行うことが重要です。多様な視点から意見を出し合うことで、一方向からの見方に偏るのを防ぎ、より客観的でバランスの取れた評価が可能になります。

- 客観的データの活用: 可能な限り、主観を裏付ける客観的なデータを参照するよう心がけましょう。例えば、「価値」を評価する際には顧客満足度調査や市場シェアのデータを、「希少性」を評価する際には競合のIR情報や業界レポートを参照するなど、事実に基づいた議論を促します。

- 第三者の視点の導入: 社内の人間だけではどうしても視野が狭くなりがちです。可能であれば、外部のコンサルタントや業界の専門家といった第三者の意見を求めることで、より客観的で厳しい視点からの評価を得ることができます。

外部環境の変化に対応しきれない

VRIO分析は、その理論的背景であるRBV(リソース・ベースト・ビュー)が示す通り、徹頭徹尾、企業の「内部環境」に焦点を当てた分析フレームワークです。自社の経営資源が持つポテンシャルを深く掘り下げることには長けていますが、その一方で、市場、顧客、競合、技術、社会情勢といった「外部環境」の変化を直接的に分析の対象とはしていません。

そのため、VRIO分析だけに頼っていると、以下のようなリスクが生じます。

- 市場ニーズの変化の見落とし: 現在は「価値(Value)」があると評価されている資源も、顧客の嗜好が変化したり、新しい技術が登場したりすれば、その価値は一瞬で失われる可能性があります。VRIO分析だけでは、この未来の変化を予測することは困難です。

- 競合の予期せぬ動き: 自社では「模倣困難」と考えていた技術も、全く異なるアプローチで競合が代替技術を開発してくる可能性があります。

- 法規制や社会情勢の変化: 法改正によって、これまで強みだった事業ライセンスの「希少性」が失われるといった事態も起こり得ます。

対策:

VRIO分析は、必ず他の外部環境分析フレームワークと組み合わせて使用することが不可欠です。

- PEST分析: 政治・経済・社会・技術といったマクロな環境変化を分析し、自社の資源の「価値」が将来も維持されるかを検証します。

- 3C分析/5フォース分析: 顧客、競合、業界の競争構造を分析し、自社の資源が市場で本当に通用するのか、その「価値」や「希少性」をより現実的な視点から評価します。

- SWOT分析: VRIO分析で得られた客観的な「強み」「弱み」を、外部環境の「機会」「脅威」と掛け合わせる(クロスSWOT分析)ことで、具体的な戦略オプションを導き出します。

VRIO分析はあくまで戦略パズルの一つのピースであり、外部環境というもう一つのピースと組み合わせることで、初めて完成度の高い戦略が描けるのです。

定期的な見直しが不可欠

VRIO分析は、一度行ったら終わりというものではありません。企業の経営資源の価値も、それを取り巻く環境も、常に変化し続けているからです。かつては持続的な競争優位の源泉だった資源が、数年後には陳腐化してしまうことは十分にあり得ます。

例えば、

- 画期的な特許(I)も、いずれは保護期間が満了します。

- 希少だった技術(R)も、技術のコモディティ化によって誰もが使えるようになるかもしれません。

- 高いブランド価値(V)も、不祥事やマーケティングの失敗によって一気に毀損する可能性があります。

一度の分析結果に安住し、その後の変化を怠れば、知らないうちに競争力を失い、時代から取り残されてしまう危険性があります。

対策:

VRIO分析は、企業の健康診断のように、定期的に実施することが極めて重要です。最低でも年に一度、あるいは中期経営計画を見直すタイミングなどで、自社の経営資源ポートフォリオを再評価する習慣をつけましょう。

定期的な見直しを行うことで、

- 強みの維持・強化が計画通りに進んでいるかを確認できる。

- 新たに生まれた強みや、逆に価値を失いつつある資源を早期に発見できる。

- 環境変化に対応した、柔軟なリソースの再配分が可能になる。

このように、VRIO分析を静的なスナップショットとしてではなく、企業の成長と変化を追い続ける動的なプロセスとして位置づけることが、その効果を最大限に引き出す鍵となります。

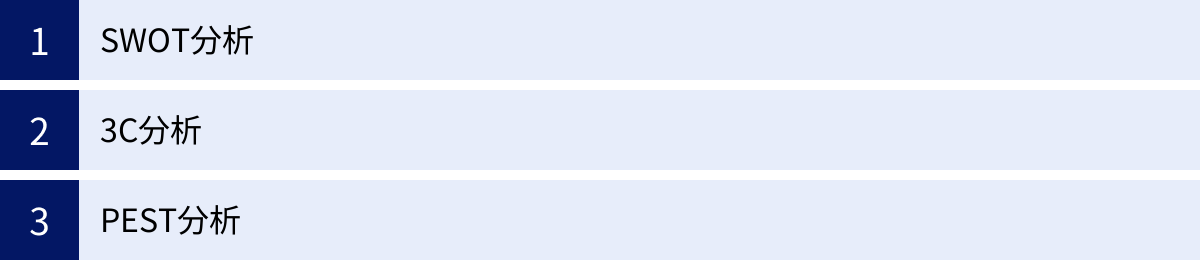

VRIO分析と合わせて使いたいフレームワーク

VRIO分析は内部環境の強み・弱みを深く理解するための優れたツールですが、前述の通り、それ単体では完璧ではありません。特に外部環境の視点が欠けているため、他のフレームワークと組み合わせることで、より立体的で精度の高い戦略分析が可能になります。ここでは、VRIO分析と特に相性の良い代表的な3つのフレームワークを紹介します。

SWOT分析

SWOT分析は、企業の内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの要素を整理し、戦略を導き出すフレームワークです。

VRIO分析との連携:

VRIO分析とSWOT分析は、非常に強力な補完関係にあります。SWOT分析を行う際、特に「強み」と「弱み」を洗い出す工程で主観が入りやすいという課題がありましたが、VRIO分析の結果をSWOT分析に直接インプットすることで、この課題を解決できます。

- VRIO分析で「持続的な競争優位」「一時的な競争優位」と評価された経営資源 → SWOT分析の「強み(S)」

- VRIO分析で「競争均衡」「競争劣位」と評価された経営資源や、「O(組織)」に課題があるとされた点 → SWOT分析の「弱み(W)」

このように連携させることで、SWOT分析のSとWの根拠が明確になり、分析全体の信頼性が飛躍的に向上します。さらに、この客観的なS・Wと、別途分析した外部環境のO・Tを掛け合わせる「クロスSWOT分析」を行えば、

- 強み × 機会: 自社の強みを活かして、市場の機会をどう掴むか?

- 強み × 脅威: 自社の強みで、外部の脅威をどう乗り越えるか?

- 弱み × 機会: 市場の機会を逃さないために、自社の弱みをどう克服するか?

- 弱み × 脅威: 最悪の事態を避けるために、どう防御・撤退するか?

といった、より具体的で実行可能性の高い戦略オプションを体系的に洗い出すことができます。

3C分析

3C分析は、戦略立案の際に考慮すべき3つの主要なプレイヤー、「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の視点から事業環境を分析するフレームワークです。成功のためには、これら3つのCのバランスを取ることが重要だとされています。

VRIO分析との連携:

VRIO分析が「自社(Company)」の内部を深く掘り下げるのに対し、3C分析は「顧客」と「競合」という外部の視点を提供してくれます。この2つを組み合わせることで、自社の強みが市場で本当に意味を持つのかを検証できます。

- VRIO分析で自社の強み候補をリストアップする(Company分析): まず、VRIO分析を用いて、自社の経営資源がどのレベルの競争優位性を持つかを評価します。

- 顧客分析(Customer分析)で「価値」を検証する: VRIO分析で「価値(Value)がある」と判断した資源が、本当に顧客が求めている価値と合致しているかを確認します。顧客が何を重視しているのか(価格、品質、デザイン、サービスなど)を理解することで、VRIOの「V」の評価の精度を高めます。

- 競合分析(Competitor分析)で「希少性」「模倣困難性」を検証する: VRIO分析で「希少性(Rarity)」や「模倣困難性(Inimitability)」があると評価した資源について、競合他社が実際に何を持っていて、何をしようとしているのかを具体的に調査します。これにより、自社の思い込みではなく、現実の競争環境に基づいたRとIの評価が可能になります。

このように、VRIO分析で立てた仮説を、3C分析を使って市場の現実と照らし合わせることで、独りよがりではない、顧客と競合を意識した実戦的な戦略を構築できます。

PEST分析

PEST分析は、企業活動に影響を与えるマクロな外部環境を、「政治(Politics)」「経済(Economy)」「社会(Society)」「技術(Technology)」の4つの側面から分析するフレームワークです。自社ではコントロールできない、大きな時代の流れや社会の変化を把握するために用いられます。

VRIO分析との連携:

VRIO分析は、ある時点での経営資源の価値を評価しますが、その価値が将来も維持されるとは限りません。PEST分析は、VRIO分析に「時間軸」の視点をもたらし、将来の不確実性を考慮に入れる手助けをします。

- 政治(P)の変化: 法規制の強化・緩和、税制の変更、政権交代などが、自社の資源(例:特許、許認可)の価値にどう影響するか?

- 経済(E)の変化: 景気動向、金利、為替レートの変動が、自社の財務資源や高価格帯ブランドの価値にどう影響するか?

- 社会(S)の変化: 人口動態の変化、ライフスタイルの多様化、環境意識の高まりなどが、自社の製品やブランドの「価値(V)」を将来的に高めるか、あるいは低下させるか?

- 技術(T)の変化: 新技術の登場(AI、IoTなど)が、自社の既存技術を陳腐化させる脅威となるか、あるいは自社の強みと結びついて新たな機会を生むか?

VRIO分析で「持続的な競争優位」と評価された資源であっても、PEST分析の結果、将来的にはその価値が失われるリスクが見つかるかもしれません。逆に、現在はそれほど評価が高くない資源が、将来の環境変化によって大きな価値を持つ可能性も見えてきます。このように、VRIO分析で現状を把握し、PEST分析で未来を予測することで、より長期的で強靭な戦略を立てることが可能になります。

【企業別】VRIO分析の具体例

VRIO分析の理論や手法を理解したところで、ここでは具体的な企業を例に取り、どのように分析を進めるかの思考プロセスを示します。ここで挙げる内容は、企業の内部情報に基づくものではなく、一般的に認識されている情報から推察される分析の一例です。

スターバックス

スターバックスの強みとは何か。それをVRIOのフレームワークで分析してみましょう。

- 分析対象の経営資源: 「ブランドイメージ」「店舗体験(サードプレイス)」「人材育成システム」

| 経営資源 | V (価値) | R (希少性) | I (模倣困難性) | O (組織) | 評価と考察 |

|---|---|---|---|---|---|

| ブランドイメージ | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位 高品質なコーヒーの代名詞として高い価値を持つ。同様の強力なグローバルブランドは少なく希少。長年の体験価値の積み重ね(歴史的条件)と一貫したマーケティング(社会的複雑性)により模倣は困難。ブランド価値を維持・向上させる組織的な取り組みも徹底されている。 |

| 店舗体験(サードプレイス) | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位 単なるコーヒー提供の場ではなく、「家庭でも職場でもない第三の場所」という価値を提供。これを一貫して高いレベルで全店舗に展開できている企業は希少。居心地の良い空間デザイン、BGM、接客など多くの要素が複雑に絡み合っており(因果関係不明性)、表面的な模倣はできても本質的な体験の再現は困難。 |

| 人材育成システム | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位 質の高い顧客体験は従業員(パートナー)によって支えられており、その育成は極めて価値が高い。マニュアルだけでなく企業理念を深く浸透させる研修は希少であり、そのノウハウは長年の試行錯誤の賜物(歴史的条件)。このシステムが全社で機能している点が組織力の高さを示している。 |

分析結果からの示唆:

スターバックスの強みは、単体の製品ではなく、「ブランド」「店舗」「人材」という複数の経営資源が有機的に結びつき、模倣困難な「体験価値」を創出している点にあると考えられます。これらのVRIO資源を維持・強化し続けることが、同社の持続的成長の鍵となります。

トヨタ自動車

世界的な自動車メーカーであるトヨタの強みをVRIOで分析します。

- 分析対象の経営資源: 「トヨタ生産方式(TPS)」「ハイブリッド技術」「強力なサプライヤーネットワーク」

| 経営資源 | V (価値) | R (希少性) | I (模倣困難性) | O (組織) | 評価と考察 |

|---|---|---|---|---|---|

| トヨタ生産方式(TPS) | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位 「ジャストインタイム」と「自働化」を柱とするTPSは、高品質と低コストを両立させ、圧倒的な価値を持つ。多くの企業が研究しているが、その哲学を含めて完全に実践できている企業は稀。改善文化や従業員の意識など、社会的・文化的な側面が複雑に絡み合っており(社会的複雑性・因果関係不明性)、表面的なツールの導入だけでは模倣不可能。 |

| ハイブリッド技術 | Yes | Yes | No | Yes | 一時的な競争優位 → 競争均衡 かつては圧倒的な価値と希少性、特許による模倣困難性で優位を築いた。しかし、競合他社のキャッチアップやEVへのシフトにより、希少性や模倣困難性は低下しつつある。現在は競争均衡の状態に近いが、長年の量産で培ったコスト競争力や信頼性という点では依然として強みを持つ。 |

| 強力なサプライヤーネットワーク | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位 「共存共栄」の理念の下、サプライヤーと長期的な信頼関係を築き、部品の共同開発などを行う関係性は高い価値を持つ。このような緊密で大規模なネットワークは他社にはなく希少。長い歴史の中で築かれたものであり(歴史的条件)、企業間の深い信頼関係は模倣困難(社会的複雑性)。 |

分析結果からの示唆:

トヨタの真の強みは、TPSやサプライヤーネットワークといった、目に見えにくい組織能力や企業間の関係性といった無形資産にあると分析できます。ハイブリッド技術のような特定の製品技術の優位性は時間と共に薄れる可能性がありますが、TPSに代表される「改善し続ける組織文化」そのものが、持続的な競争優位の源泉となっていると考えられます。

ユニクロ(ファーストリテイリング)

高品質なベーシックカジュアルを低価格で提供するユニクロの強みを分析します。

- 分析対象の経営資源: 「SPA(製造小売)モデル」「高機能素材の開発力(ヒートテック等)」「グローバルな店舗網」

| 経営資源 | V (価値) | R (希少性) | I (模倣困難性) | O (組織) | 評価と考察 |

|---|---|---|---|---|---|

| SPA(製造小売)モデル | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位 企画から製造、販売まで一貫して行うことで、顧客ニーズを迅速に反映し、高品質・低価格を実現。多くの競合がSPAを導入しているが、ユニクロほどの規模と精度で実行できている企業は希少。大規模なサプライチェーン管理、情報システム、店舗運営ノウハウが複雑に絡み合っており(因果関係不明性・社会的複雑性)、模倣は極めて困難。 |

| 高機能素材の開発力 | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的な競争優位 ヒートテックやエアリズムなど、素材メーカーと共同開発した独自素材は、顧客に新たな価値を提供。これらの素材を低価格・大量に供給できる企業は他にない。素材の特許やノウハウ、サプライヤーとの強固な関係性(社会的複雑性)が模倣の壁となっている。これを活かす企画・マーケティング組織も強力。 |

| グローバルな店舗網 | Yes | Yes | No | Yes | 競争均衡 世界中の主要都市に店舗を持つことは高い価値があるが、ZARAやH&Mなど他のグローバルSPA企業も同様の店舗網を持っており、希少性は薄い。出店自体は資金力があれば模倣可能。ただし、この店舗網がSPAモデルやブランド認知度向上と連携することで、全体の競争力を高める重要な要素となっている。 |

分析結果からの示唆:

ユニクロの強みは、強力なSPAモデルと、他社にはない素材開発力を両輪としている点にあります。これらが相互に作用し、単なる「安くて良い服」ではない、「LifeWear」という独自の価値提案を可能にしています。個々の資源だけでなく、資源間の組み合わせが新たな価値を生んでいる好例と言えるでしょう。

VRIO分析で使えるテンプレート

VRIO分析を実際に始める際に、すぐに使えるシンプルな評価シートのテンプレートを用意しました。この表を参考に、ステップ2でリストアップした自社の経営資源を一つひとつ評価してみてください。なぜそのように評価したのかという「根拠・理由」の欄を設けることで、後の議論や戦略策定がスムーズになります。

VRIO分析の評価シート項目例

| 経営資源 | 資源の具体的内容 | V (価値) |

R (希少性) |

I (模倣困難性) |

O (組織) |

評価結果 (競争上のポジション) | 根拠・理由 / 今後の戦略 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| (記入例1) ブランドA | 創業50年で築いた、特定業界での高い信頼性と知名度。 | Yes | Yes | Yes | Yes | 持続的競争優位 | 理由: 長年の実績(歴史的条件)により顧客からの信頼が厚い。同等のブランド力を持つ競合は1社のみ。ブランドイメージは模倣困難。 戦略: ブランド価値を毀損しないよう、品質管理と一貫した広報活動を継続。ブランド力を活かした新サービスを検討。 |

| (記入例2) 製造技術B | 5年前に導入した最新鋭の製造装置による高い生産効率。 | Yes | Yes | No | Yes | 競争均衡 | 理由: 業界トップクラスの生産効率でコスト削減に貢献。現在この装置を持つ競合は少ない。しかし、資金があれば購入可能なため模倣は容易。 戦略: 装置の稼働率を最大化し、コスト優位を追求。償却が終わる前に、次世代技術への投資を検討し始める。 |

| (記入例3) 顧客データC | 過去10年間に蓄積したWebサイトのアクセスログ。 | Yes | Yes | Yes | No | 一時的競争優位 | 理由: 膨大なデータは顧客理解に価値があり、他社は持っていない。しかし、データ分析専門の人材がおらず、活用する部署もない。 戦略: データサイエンティストの採用・育成が急務。分析チームを立ち上げ、マーケティング部門との連携を強化する。 |

| (記入例4) オフィス立地D | 都心から離れた本社オフィス。 | No | – | – | – | 競争劣位 | 理由: 通勤が不便で採用活動に悪影響。顧客とのアクセスも悪い。価値を生んでいない。 戦略: リモートワーク制度を拡充する。将来的には都心部への移転またはサテライトオフィスの設置を検討する。 |

| (自社の資源1) | |||||||

| (自社の資源2) | |||||||

| (自社の資源3) |

このテンプレートを活用し、自社の経営資源を客観的に評価することから始めてみましょう。

まとめ

本記事では、企業の競争優位性の源泉を明らかにするための強力なフレームワーク「VRIO分析」について、その基本概念から具体的な実践方法、メリット、注意点に至るまで、網羅的に解説してきました。

VRIO分析は、自社が保有する経営資源を「価値(Value)」「希少性(Rarity)」「模倣困難性(Inimitability)」「組織(Organization)」という4つの視点から評価することで、漠然とした「強み」を客観的に分析し、それが「持続的な競争優位」に繋がるのかを判定するツールです。

この分析を通じて、企業は自社の本当の強みと弱みを正確に把握し、限られた経営資源をどこに集中投資すべきかという戦略的な優先順位を明確にできます。これにより、短期的な成功だけでなく、長期にわたる持続的な成長戦略を描くための、強固な土台を築くことが可能になります。

しかし、VRIO分析は万能ではありません。分析が主観的になりやすい点や、内部環境に特化しているため外部環境の変化を見落とすリスクがある点には注意が必要です。SWOT分析や3C分析、PEST分析といった他のフレームワークと組み合わせ、さらに定期的な見直しを行うことで、VRIO分析の効果は最大化されます。

変化の激しい現代のビジネス環境において、自社の進むべき道を見失わないためには、まず自分たちの足元、すなわち自社が持つ独自の価値を深く理解することが不可欠です。この記事で紹介したVRIO分析の手法やテンプレートが、皆様の企業が自らの「宝」を見つけ出し、未来への確かな一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。