現代のビジネス環境は、技術革新の加速、市場のグローバル化、顧客ニーズの多様化など、かつてないほどの速さで変化し続けています。このような不確実性の高い時代において、企業の競争力を維持・強化するためには、定められた目標を期限内・予算内で達成する「プロジェクト」を成功に導く能力が不可欠です。

しかし、多くのプロジェクトは計画通りに進まず、スコープの肥大化、スケジュールの遅延、予算超過、品質の低下といった課題に直面します。これらの課題を克服し、プロジェクトの成功確率を高めるための羅針盤となるのが、世界標準のプロジェクトマネジメント知識体系である「PMBOK(ピンボック)」です。

この記事では、プロジェクトマネジメントに関わるすべての方に向けて、PMBOKの基礎知識から、その構成要素、学ぶメリット、そして最新版である「第7版」への大きな変更点まで、網羅的かつ分かりやすく解説します。PMBOKを理解し活用することで、チームのパフォーマンスを最大化し、変化の激しい時代においても着実に価値を創出する力を手に入れることができるでしょう。

目次

PMBOKとは

まず、プロジェクトマネジメントの世界で「常識」とも言えるPMBOKが、具体的にどのようなものなのかを正確に理解することから始めましょう。PMBOKは特定のツールや手法を指す言葉ではなく、より普遍的で奥深い概念です。

プロジェクトマネジメントの知識を体系化した世界標準のガイド

PMBOKとは、「A Guide to the Project Management Body of Knowledge」の略称であり、日本語では「プロジェクトマネジメント知識体系ガイド」と訳されます。 これは、米国の非営利団体であるPMI(Project Management Institute)が策定・発行している書籍で、プロジェクトマネジメントに関するベストプラクティス(最良の実践)やノウハウ、用語などを体系的にまとめたものです。

PMBOKは、特定の業界や国に限定されることなく、IT、建設、製造、金融、医療、イベント運営など、あらゆる分野のプロジェクトで活用できる汎用性の高さから、プロジェクトマネジメントの「世界標準(デファクトスタンダード)」として広く認知されています。世界中のプロジェクトマネージャーやプロジェクトに関わる人々が、共通の言語とフレームワークを用いてコミュニケーションをとり、プロジェクトを遂行するための基盤となっているのです。

なぜPMBOKが世界標準となり得たのでしょうか。その背景には、ビジネスのグローバル化が大きく関係しています。国や文化、業界が異なるメンバーが集まって一つのプロジェクトを進める際、プロジェクトの進め方や用語の定義がバラバラでは、深刻なコミュニケーションロスや認識の齟齬が生じ、プロジェクトの失敗に直結します。PMBOKは、こうした問題を解決するための「共通言語」を提供しました。例えば、「マイルストーン」「ステークホルダー」「スコープ」といった基本的な用語も、PMBOKによってその定義が明確にされ、世界中のビジネスパーソンが同じ意味で理解できるようになったのです。

また、PMBOKは数年ごとに改訂が重ねられており、時代ごとのビジネス環境の変化や新しいプロジェクトマネジメントのアプローチ(例えば、アジャイル開発など)を取り込みながら進化し続けています。この継続的な改善努力が、PMBOKが常に実践的で信頼性の高いガイドであり続ける理由の一つです。単なる理論書ではなく、世界中の成功・失敗事例から得られた知見が集約された、実践のための知識体系である点が、PMBOKの最大の価値と言えるでしょう。

あくまで「知識体系」であり特定の手法ではない

PMBOKを学ぶ上で非常に重要な注意点があります。それは、PMBOKはあくまで「知識体系(Body of Knowledge)」であり、具体的な手順を記した「方法論(Methodology)」や「How-toマニュアル」ではないということです。

PMBOKは、プロジェクトを成功させるために「何を(What)考慮し、管理すべきか」という知識のフレームワークを提供します。例えば、「リスクは管理すべきだ」「スケジュールは計画すべきだ」といった指針は示してくれますが、「具体的にどのようなツールを使って、どのような手順でリスクを洗い出すか」といった「どのように(How)実行するか」という詳細な手法までは規定していません。

これは欠点ではなく、むしろPMBOKの強みです。世の中のプロジェクトは、その目的、規模、複雑性、関わる組織の文化などが一つとして同じではありません。ソフトウェア開発プロジェクトと、大規模な建設プロジェクトでは、求められる管理手法が大きく異なります。もしPMBOKが画一的な手法を押し付けるものであれば、これほど多様なプロジェクトに適用することはできなかったでしょう。

PMBOKでは、プロジェクトの固有の状況に合わせて、提供されている知識やプロセスを適切に取捨選択し、カスタマイズすること(これを「テーラリング」と呼びます)が推奨されています。プロジェクトマネージャーは、PMBOKという広範な知識の引き出しの中から、自身のプロジェクトに最適な道具を選び出し、使いこなす能力が求められるのです。

例えば、ウォーターフォール型開発やアジャイル型開発といった具体的な開発手法とPMBOKの関係を考えてみましょう。これらは対立する概念ではありません。PMBOKは、これらの開発手法を包含する、より上位の知識体系と捉えることができます。

あるWebサービス開発プロジェクトを例にとると、プロジェクトマネージャーはPMBOKの「スコープ・マネジメント」や「ステークホルダー・マネジメント」の知識を使い、プロジェクト全体の目標や関係者の期待値を定義します。その上で、仕様変更に柔軟に対応するため、具体的な開発プロセスにはアジャイル開発手法の一つである「スクラム」を採用する、といった判断を下します。このように、PMBOKのフレームワークを土台としながら、具体的な手法としてアジャイルなどを組み合わせるのが、現代的なプロジェクトマネジメントの姿です。

したがって、PMBOKを学ぶ際は、書かれている内容をただ暗記するのではなく、「なぜこの知識エリアが必要なのか」「自分のプロジェクトに当てはめると、どのように活用できるか」という視点を常に持つことが極めて重要です。PMBOKは、思考停止で従うべきルールブックではなく、プロジェクトを成功に導くための思考のフレームワークであり、強力な武器庫なのです。

PMBOKとPMP資格の違い

PMBOKについて学ぶと、必ずと言っていいほど「PMP」という言葉を耳にします。この2つは密接に関連していますが、その意味は明確に異なります。混同を避けるため、ここで両者の違いを正確に整理しておきましょう。

結論から言うと、PMBOKが「知識体系をまとめたガイドブック」であるのに対し、PMPは「プロジェクトマネジメントの専門家であることを証明する国際資格」です。

| 項目 | PMBOK (Project Management Body of Knowledge) | PMP (Project Management Professional) |

|---|---|---|

| 種類 | 知識体系ガイドブック | 国際資格 |

| 発行/認定機関 | PMI (Project Management Institute) | PMI (Project Management Institute) |

| 目的 | プロジェクトマネジメントのベストプラクティスを体系化し、共有する | プロジェクトマネージャーの専門知識と実務能力を客観的に証明する |

| 内容 | プロセス群、知識エリア、原則、パフォーマンス・ドメインなど、プロジェクトマネジメントの知識フレームワーク | PMBOKの内容に加え、実務経験に基づく応用力、倫理観などが問われる |

| 対象者 | プロジェクトに関わるすべての人々(マネージャー、メンバー、ステークホルダーなど) | 一定期間のプロジェクトマネジメント実務経験を持つプロフェッショナル |

| 関係性 | PMP試験の主要な参考文献・出題範囲となる | PMBOKに準拠した知識とスキルを実践レベルで有することを証明する資格 |

もう少し詳しく見ていきましょう。

PMBOKは、前述の通りPMIが発行する「書籍(ガイド)」そのものを指します。これは、誰でも購入して読むことができます。その目的は、プロジェクトマネジメントに関する共通の語彙とベストプラクティスを広く普及させ、世界中のプロジェクトの成功率を高めることにあります。いわば、プロジェクトマネジメントにおける「教科書」や「辞書」のような存在です。

一方、PMP(Project Management Professional)は、同じくPMIが認定する「個人向けの資格」です。この資格を取得するためには、学歴に応じた一定期間のプロジェクトマネジメント実務経験と、公式な研修の受講が必須条件となります。その上で、PMBOKガイドの内容をベースとした厳しい認定試験に合格しなければなりません。

つまり、PMP資格を保有しているということは、単にPMBOKの知識を知っているだけでなく、その知識を実際のプロジェクトで適用してきた経験と能力を持ち、かつプロフェッショナルとしての高い倫理観を備えていることの客観的な証明となるのです。

両者の関係性は非常にシンプルです。PMP資格の取得を目指す人にとって、PMBOKガイドは試験対策のバイブルとなります。試験問題の多くは、PMBOKガイドで示されている概念やプロセス、用語に基づいて作成されるため、その内容は深く理解しておく必要があります。

よくある質問として、「PMP資格を取りたいのですが、PMBOKガイドを読むだけで合格できますか?」というものがあります。答えは「No」です。PMP試験では、知識の丸暗記だけでは解けない、実際のプロジェクト現場を想定した状況判断問題が数多く出題されます。例えば、「プロジェクトが遅延している状況で、複数のステークホルダーから矛盾する要求が出された。あなたならどう対処するか?」といった問題です。これらに答えるには、PMBOKの知識をベースにしながらも、自身の経験と照らし合わせて最適な行動を選択する思考力が求められます。

まとめると、PMBOKはプロジェクトマネジメントの「知識の地図」であり、PMPはその地図を読み解き、実際に目的地までチームを導くことができる「熟練の航海士」の証明書と言えるでしょう。プロジェクトマネジメントのスキルを高めたいと考えるなら、まずはPMBOKを学び、さらにキャリアアップを目指すのであればPMP資格の取得を視野に入れる、というステップが一般的です。

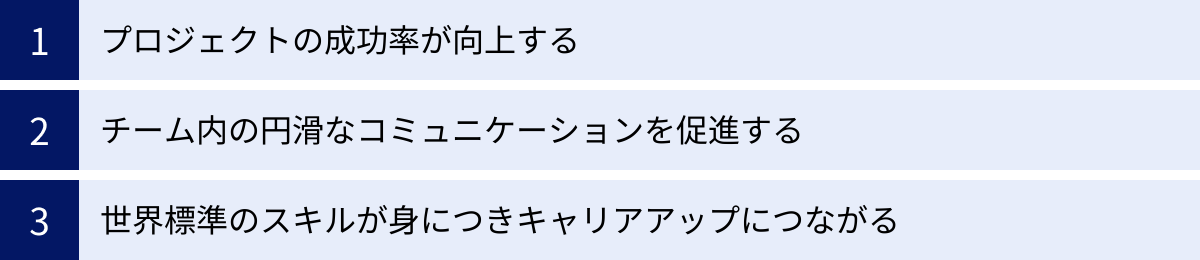

PMBOKを学ぶ3つのメリット

PMBOKは世界標準の知識体系ですが、それを学ぶことで具体的にどのような恩恵があるのでしょうか。ここでは、PMBOKを学習することで得られる3つの大きなメリットについて、具体的なシーンを交えながら深掘りしていきます。

① プロジェクトの成功率が向上する

最大のメリットは、何と言ってもプロジェクトの成功率が飛躍的に高まることです。多くのプロジェクトが失敗に終わる原因は、場当たり的な管理や個人の経験則だけに頼った意思決定にあります。PMBOKは、こうした属人性を排除し、体系的かつ網羅的なアプローチでプロジェクトを管理するためのフレームワークを提供します。

プロジェクトが失敗する典型的なパターンには、以下のようなものが挙げられます。

- 計画の曖仕事: 目的が曖昧なままスタートし、ゴールが見えない。

- スコープ・クリープ: 次々と新しい要求が追加され、やるべきことが無限に増えていく。

- コミュニケーション不全: 誰が何をいつまでにやるのか不明確で、情報伝達が滞る。

- リスクの見過ごし: 潜在的な問題を軽視し、発生後に対処が後手に回る。

- 進捗の不透明化: 今どこまで進んでいて、あとどれくらいかかるのか誰も正確に把握できていない。

PMBOKの知識は、これらの失敗要因の一つひとつに有効な処方箋を提示します。

例えば、「スコープ・クリープ」に悩まされているプロジェクトを考えてみましょう。PMBOKの「スコープ・マネジメント」の知識エリアでは、まずプロジェクトで実現すべき成果物と作業を階層的に分解するWBS(Work Breakdown Structure)の作成を推奨しています。WBSを作成することで、「やること」と「やらないこと」の境界線が明確になります。もしクライアントからWBSにない追加要求があった場合、それを根拠に「これは当初のスコープ外です。対応するには追加の予算と期間が必要です」と客観的なデータに基づいて交渉できます。これにより、無計画な要求の追加を防ぎ、プロジェクトをコントロール下に置くことができるのです。

また、「リスクの見過ごし」に対しては、「リスク・マネジメント」が有効です。PMBOKでは、プロジェクトの初期段階で体系的にリスクを洗い出し(リスク特定)、その発生確率と影響度を分析・評価し、優先順位をつけて事前に対策を立てる(リスク対応計画)という一連のプロセスが定義されています。例えば、システム開発プロジェクトで「特定の技術に精通したエンジニアが一人しかいない」というリスクを特定した場合、「ドキュメント作成を徹底する」「ペアプログラミングで知識を共有する」といった具体的な対策を事前に講じることができます。これにより、万が一そのエンジニアが離脱しても、プロジェクトへの影響を最小限に抑えることが可能になります。

このように、PMBOKはプロジェクト全体を俯瞰し、管理すべき項目を網羅的に洗い出すための「チェックリスト」として機能します。経験の浅いプロジェクトマネージャーであっても、PMBOKのフレームワークに沿って考えることで、ベテランが見落としがちな観点に気づき、先回りして問題に対処できるようになるのです。これは、プロジェクトという複雑で不確実な航海における、信頼できる「地図」と「羅針盤」を手に入れることに他なりません。

② チーム内の円滑なコミュニケーションを促進する

プロジェクトは一人では成し遂げられません。多様なスキルや背景を持つメンバー、そしてクライアントや経営層といった様々なステークホルダーとの協力が不可欠です。PMBOKは、こうした多様な関係者間のコミュニケーションを円滑にするための共通基盤を提供します。

プロジェクトにおけるコミュニケーション課題の多くは、「言った・言わない」「そんなつもりじゃなかった」といった認識のズレから生じます。PMBOKでは、プロジェクトマネジメントに関する「共通言語」が定義されています。例えば、単に「締め切り」と言うのではなく、「マイルストーン」や「ベースライン」といったPMBOKの用語を使うことで、それが何を指しているのか(例えば、マイルストーンは重要な中間目標点、ベースラインは承認された当初計画)を関係者全員が正確に理解できます。特に、国籍や文化の異なるメンバーが参加するグローバルなプロジェクトにおいて、この共通言語の価値は計り知れません。

さらに、PMBOKの「コミュニケーション・マネジメント」では、「誰に(Whom)、何を(What)、いつ(When)、どのような方法で(How)」情報を伝達するかを事前に計画することの重要性が説かれています。これを「コミュニケーション・マネジメント計画書」として文書化します。例えば、「技術的な詳細情報は開発チームに週次の定例会で共有する」「プロジェクト全体の進捗状況は経営層に月次のレポートで報告する」「重要な意思決定事項は必ず議事録に残して関係者にメールで共有する」といったルールを明確に定めます。これにより、報告漏れや情報格差を防ぎ、必要な情報が必要な人にタイムリーに伝わる仕組みを構築できます。

役割と責任の明確化も、円滑なコミュニケーションの鍵です。PMBOKで活用されるツールの一つにRACIチャートがあります。これは、各タスクに対して誰が「実行責任者(Responsible)」「説明責任者(Accountable)」「協業先(Consulted)」「報告先(Informed)」なのかを一覧にしたものです。これにより、「この件は誰に聞けばいいのか」「最終的な決定権は誰が持っているのか」が一目瞭然となり、確認や承認のプロセスがスムーズに進みます。新しいメンバーがプロジェクトに加わった際も、このRACIチャートや前述のWBSを見せることで、プロジェクトの全体像と自身の立ち位置を迅速に理解し、早期に戦力となることができるでしょう。

このように、PMBOKは技術的な管理手法だけでなく、プロジェクトという「人の集合体」を機能させるためのソフトスキル、特にコミュニケーションの仕組み作りに大きく貢献します。勘や相性に頼るのではなく、仕組みでコミュニケーションエラーを防ぐ。 これが、PMBOKがもたらす大きなメリットの一つです。

③ 世界標準のスキルが身につきキャリアアップにつながる

PMBOKの知識は、特定の企業や業界だけで通用する「ローカルなスキル」ではありません。世界中で認められている「グローバルスタンダード」です。したがって、PMBOKを学ぶことは、自身の市場価値を高め、長期的なキャリア形成に大きく貢献する極めて有効な自己投資と言えます。

現代のビジネス環境では、一つの企業に勤め上げるというキャリアモデルは過去のものとなりつつあります。個人の専門性を高め、どの組織でも通用するポータブルスキル(持ち運び可能なスキル)を身につけることが重要です。プロジェクトマネジメントの能力は、まさにその代表格です。そして、PMBOKはその能力を体系的に学び、客観的に証明するための最適なツールです。

PMBOKの知識は、前述の通り、IT、建設、製造、金融、コンサルティングなど、業界を問わず応用可能です。例えば、IT業界でプロジェクトマネージャーとしての経験を積んだ人が、製造業の新規事業開発プロジェクトに転職する場合でも、PMBOKのフレームワーク(スコープ、コスト、リスク等の管理手法)はそのまま活かすことができます。この汎用性の高さが、キャリアの選択肢を大きく広げてくれるのです。

さらに、PMP資格を取得すれば、その価値は絶大なものになります。 PMPは世界で100万人以上が取得している国際資格であり、プロジェクトマネジメント能力の客観的な証明として、グローバルに認知されています。多くの企業、特に外資系企業や大手企業では、プロジェクトマネージャーの採用条件や昇進の要件としてPMP資格を挙げているケースも少なくありません。履歴書に「PMP」と記載できることは、自身の専門性を雄弁に物語り、他の候補者との明確な差別化要因となります。

海外でのキャリアを考えている場合、その重要性はさらに高まります。PMBOKという共通言語とPMPという世界共通の「免許証」があれば、国境を越えて大規模なグローバルプロジェクトに参加するチャンスも拓けてきます。

架空の例を考えてみましょう。ある中堅のソフトウェアエンジニアが、技術力には自信があるものの、キャリアの伸び悩びを感じていました。彼は一念発起してPMBOKの学習を始め、実務経験を積みながらPMP資格を取得しました。その結果、彼は単なる開発者から、チームを率いてプロジェクト全体を俯瞰できるプロジェクトリーダーへとステップアップできました。マネジメントスキルが評価され、より大規模で挑戦的なプロジェクトを任されるようになり、それに伴って年収も大幅に向上しました。これは決して夢物語ではなく、PMBOKをキャリア戦略に組み込むことで十分に実現可能なストーリーです。

短期的なプロジェクトの成功だけでなく、10年後、20年後も通用する普遍的なスキルを身につけ、自身のキャリアの可能性を最大化する。 これが、PMBOKを学ぶことの3つ目の、そして非常に大きなメリットなのです。

【第6版】PMBOKの構成:5つのプロセス群と10の知識エリア

PMBOKの具体的な中身を理解するために、長らく標準とされてきた「第6版」の構成を見ていきましょう。第6版は「プロセスベース」のアプローチを特徴としており、プロジェクトマネジメント活動を「プロセス群」と「知識エリア」という2つの軸で整理しています。この考え方は、最新の第7版を理解する上でも基礎となる重要なものです。

第6版では、プロジェクトマネジメントを49の個別のプロセスに分解し、それらを「5つのプロセス群」と「10の知識エリア」のマトリックスで整理しています。

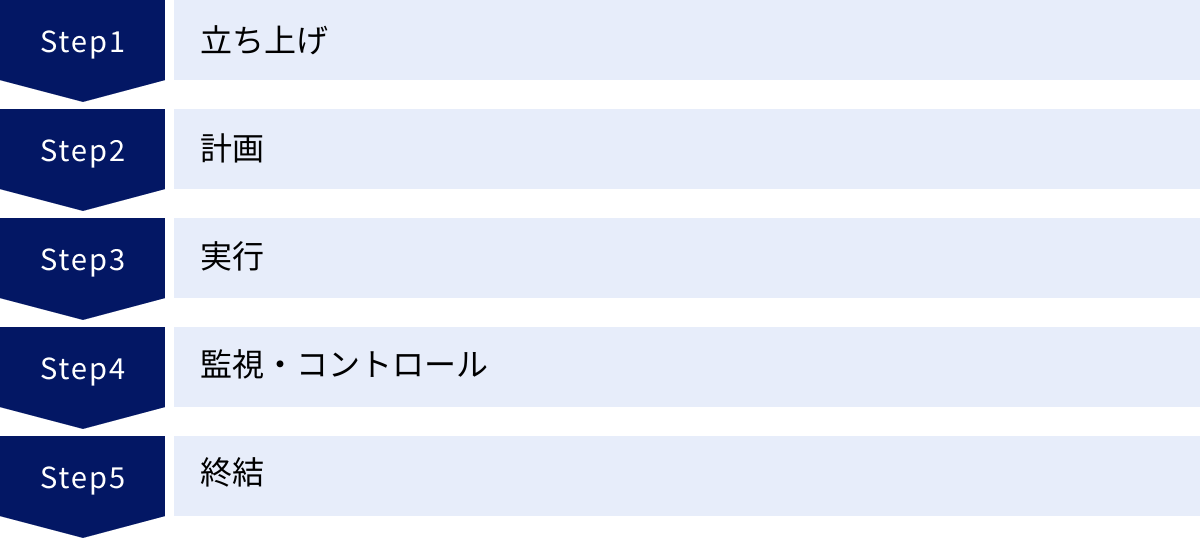

5つのプロセス群

5つのプロセス群は、プロジェクトを時間的な流れ、つまりライフサイクルに沿って分類したものです。多くのプロジェクトが経験する一連のフェーズと捉えることができます。

① 立ち上げ

立ち上げプロセス群は、プロジェクトを公式に認可し、開始するための活動です。ここでは、プロジェクトの目的、目標、前提条件、制約条件などを定義し、大まかなスコープや予算を明らかにします。このプロセス群の最も重要なアウトプットは「プロジェクト憲章(Project Charter)」です。プロジェクト憲章は、プロジェクトの存在を正式に承認し、プロジェクトマネージャーに必要な権限を与えるための文書です。これがなければ、プロジェクトは公式には始まらない、いわば「出生証明書」のようなものです。

② 計画

計画プロセス群は、プロジェクトの目標を達成するための具体的な行動計画を策定するフェーズです。5つのプロセス群の中で最も多くのプロセス(49プロセスのうち24)が含まれており、プロジェクト成功の鍵を握る非常に重要な段階です。ここでは、「何を(スコープ)」「誰が(資源)」「いつまでに(スケジュール)」「いくらで(コスト)」「どのように(品質、コミュニケーション、リスク対応など)」といった、プロジェクトのあらゆる側面に関する詳細な計画を立てます。このプロセス群の成果として、「プロジェクトマネジメント計画書」という統合された計画書が作成されます。これは、以降のプロジェクト活動全体の指針となります。

③ 実行

実行プロセス群は、計画プロセス群で作成されたプロジェクトマネジメント計画書に基づいて、実際の作業を行い、成果物を作成するフェーズです。チームメンバーへのタスクの割り当て、資源の投入、ステークホルダーとのコミュニケーション、品質保証活動などがここに含まれます。プロジェクト予算の大部分がこのフェーズで消費されます。計画を現実に変えるための、いわば「エンジン」部分です。

④ 監視・コントロール

監視・コントロールプロセス群は、プロジェクトの進捗とパフォーマンスを追跡、レビューし、計画からの逸脱がないかを監視する活動です。このプロセス群は、立ち上げから終結まで、プロジェクトの全期間を通じて実行されます。計画と実績を比較し、差異(例えばスケジュールの遅れやコストの超過)が見つかった場合には、その原因を分析し、是正措置(問題を元に戻す)や予防措置(問題の発生を防ぐ)を講じます。変更要求の管理もこのプロセス群の重要な役割です。プロジェクトが常に計画された軌道上を進むように監視し、舵取りを行う「ナビゲーションシステム」に相当します。

⑤ 終結

終結プロセス群は、プロジェクトまたはそのフェーズのすべての活動を公式に完了させるための活動です。作成された成果物がクライアントや発注者に正式に驗収され、プロジェクトが完了したことを宣言します。また、契約の完了手続きや、プロジェクトで得られた教訓(Lessons Learned)を文書化し、組織の資産として蓄積することも重要な活動です。これにより、将来のプロジェクトが同様の失敗を繰り返さないようにします。

10の知識エリア

10の知識エリアは、プロジェクトマネジメントを専門的な知識の領域で分類したものです。プロセス群が「時間軸」であるのに対し、知識エリアは「専門分野」の軸と考えることができます。

① 統合マネジメント

プロジェクト内の様々なプロセスや活動を特定し、定義し、組み合わせ、統合し、調整するための活動です。他のすべての知識エリアを束ねる、プロジェクトマネジメントの要(かなめ)となるエリアです。プロジェクト憲章の作成、プロジェクトマネジメント計画書の策定、変更管理の実施などが含まれます。

② スコープ・マネジメント

プロジェクトに含めるべき作業をすべて含め、かつ含めるべきでない作業はすべて除外することを確実にするための管理です。「やること」と「やらないこと」を明確に定義し、プロジェクト完了までそれを維持することが目的です。要求事項の収集や、作業を階層的に分解するWBS(Work Breakdown Structure)の作成が中心となります。

③ スケジュール・マネジメント

プロジェクトを計画通りに期限内に完了させるための管理です。各作業の順序を定義し、必要な時間を見積もり、全体のスケジュールを作成・管理します。ガントチャートやクリティカルパス法といったツールがここで活用されます。

④ コスト・マネジメント

プロジェクトを承認された予算内で完了させるための管理です。各作業に必要なコストを見積もり、全体の予算を設定し、実績コストを監視・コントロールします。EVM(Earned Value Management)のような手法を用いて、コストと進捗のパフォーマンスを定量的に測定します。

⑤ 品質マネジメント

プロジェクトの成果物が、ステークホルダーの要求や期待を満たすことを確実にするための管理です。どのような品質基準を満たすべきかを計画し(品質計画)、プロセスが適切に実行されていることを保証し(品質保証)、成果物が基準を満たしているかを検査します(品質管理)。

⑥ 資源マネジメント

プロジェクトを遂行するために必要な人的資源(チームメンバー)や物的資源(設備、資材など)を特定し、獲得し、管理する活動です。適切なスキルを持つチームを編成し、メンバーの育成やモチベーション管理を行うことも含まれます。

⑦ コミュニケーション・マネジメント

プロジェクトの情報を、適切なステークホルダーに、適切なタイミングで、適切な方法で生成、収集、配布、保管、検索、そして最終的に廃棄することを確実にするための管理です。効果的な情報伝達はプロジェクト成功の生命線です。

⑧ リスク・マネジメント

プロジェクトに影響を与える可能性のある不確実な事象(リスク)を管理する活動です。プラスの影響を与える好機(Opportunity)と、マイナスの影響を与える脅威(Threat)の両方を対象とします。リスクの特定、分析、評価、対応計画の策定、そして監視という一連のプロセスを実行します。

⑨ 調達マネジメント

プロジェクトチームの外部から、製品、サービス、所産を購入または取得するために必要な管理です。ベンダーやサプライヤーの選定、契約交渉、契約管理、納品物の驗収などが含まれます。自組織だけでは完結しないプロジェクトで重要となります。

⑩ ステークホルダー・マネジメント

プロジェクトに影響を与えたり、プロジェクトから影響を受けたりする可能性のあるすべての人々や組織(ステークホルダー)を特定し、その期待や関与を効果的にマネジメントする活動です。ステークホルダーの満足度を高め、プロジェクトへの支持を取り付けることが目的です。

これら「5つのプロセス群」と「10の知識エリア」がマトリックス状に組み合わさることで、第6版の49のプロセスが定義されています。この構造を理解することが、伝統的なプロジェクトマネジメントの骨格を掴む上で不可欠です。

【第7版】PMBOKの改訂ポイント:「原則主義」への大転換

2021年に発行されたPMBOKガイド第7版は、これまでの版とは一線を画す、抜本的な改訂が行われました。そのキーワードは「原則主義(Principle-based)」への大転換です。第6版までのプロセスベース(規範的)なアプローチから、より柔軟で状況適応的な考え方へと大きく舵を切りました。

変更の背景:予測困難な時代への対応

この大転換の背景には、現代のビジネス環境の劇的な変化があります。VUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)と呼ばれる予測困難な時代において、従来のウォーターフォール型のように、最初にすべての計画を詳細に立ててその通りに実行するという「予測型」のアプローチだけでは対応しきれないプロジェクトが増加しました。

市場のニーズは目まぐしく変化し、新しいテクノロジーが次々と登場します。このような環境下では、当初の計画に固執することが、かえってプロジェクトを失敗に導くリスクとなります。そこで、アジャイル開発に代表されるような、短いサイクルで計画と実行、フィードバックを繰り返し、変化に柔軟に対応していく「適応型」のアプローチが急速に普及しました。

また、プロジェクトの成功の定義そのものも変化しています。かつては「QCDS(品質・コスト・納期・スコープ)を守って成果物(Output)を作ること」が成功とされていました。しかし現代では、「成果物を通じて、顧客やビジネスにどのような価値(Value/Outcome)を提供できたか」がより重視されるようになっています。

PMBOK第7版は、こうした時代の要請に応えるため、特定のアプローチに偏らず、あらゆるプロジェクト(予測型、適応型、あるいはその両方を組み合わせたハイブリッド型)に共通して適用できる、より普遍的で本質的なガイダンスを提供することを目指して開発されたのです。

第7版の構成要素①:価値実現システム

第7版が提示する新しい概念の根幹をなすのが「価値実現システム(Value Delivery System)」です。これは、プロジェクトを単独の活動として捉えるのではなく、組織の戦略と連携し、ポートフォリオ、プログラム、プロジェクト、そして組織運営が相互に作用しながら継続的に価値を生み出すための一つのシステムとして捉える考え方です。

従来のPMBOKは、個別のプロジェクトをどうマネジメントするかに主眼が置かれていました。しかし第7版では、そもそも「なぜこのプロジェクトを行うのか?」「このプロジェクトは組織全体の戦略にどう貢献するのか?」といった、より上位の視点からプロジェクトを位置づけることの重要性を強調しています。プロジェクトの成果が、組織全体の価値創造のフローに組み込まれて初めて、真の成功と言えるというわけです。この視点は、プロジェクトマネージャーに対して、単なる実行管理者に留まらず、ビジネス価値の創造に貢献する戦略的な役割を求めていることを示唆しています。

第7版の構成要素②:12の原則

第7版への転換を最も象徴するのが、プロセスに代わって導入された「12のプロジェクトマネジメントの原則(12 Project Management Principles)」です。これは、プロジェクトを成功に導くためにプロジェクトチームが従うべき普遍的な「行動規範」や「心構え」を示すものです。第6版のプロセスが「何をすべきか(What to do)」を詳細に規定したのに対し、12の原則は「どのように考え、振る舞うべきか(How to think and act)」という、より本質的な指針を提供します。

以下が12の原則です。

- スチュワードシップ (Stewardship): 誠実で、配慮深く、信頼できるスチュワード(管理者・後見人)であれ。

- チーム (Team): 協調的で、敬意を払うチーム環境を構築せよ。

- ステークホルダー (Stakeholders): ステークホルダーを効果的に関与させよ。

- 価値 (Value): 価値に焦点を当てよ。

- システム思考 (Systems Thinking): システムの相互作用を認識し、評価し、対応せよ。

- リーダーシップ (Leadership): リーダーシップを発揮せよ。

- テーラリング (Tailoring): 状況に合わせてテーラリング(仕立て直し)せよ。

- 品質 (Quality): プロセスと成果物に品質を組み込め。

- 複雑さ (Complexity): 複雑さを乗り切れ。

- リスク (Risk): リスク対応を最適化せよ。

- 適応性と回復力 (Adaptability and Resiliency): 適応性と回復力を身につけよ。

- チェンジ (Change): 目指す将来の状態を達成するために、変革(チェンジ)を可能にせよ。

これらの原則は、特定の開発アプローチ(ウォーターフォールやアジャイルなど)に依存しないため、どのようなプロジェクトにも適用できます。プロジェクトチームは、これらの原則を羅針盤として、日々の意思決定や行動を行うことが期待されます。

第7版の構成要素③:8つのパフォーマンス・ドメイン

第6版の「10の知識エリア」に相当する概念として、第7版では「8つのパフォーマンス・ドメイン(8 Performance Domains)」が導入されました。パフォーマンス・ドメインとは、プロジェクトの成果(価値)を効果的に生み出すために不可欠な、相互に関連し合う活動領域を指します。

以下が8つのパフォーマンス・ドメインです。

- ステークホルダー (Stakeholder): ステークホルダーとの協働関係を構築し、維持する活動。

- チーム (Team): チームのパフォーマンスを最大化するためのリーダーシップと環境構築。

- 開発アプローチとライフサイクル (Development Approach and Life Cycle): プロジェクトの状況に応じて最適な開発アプローチ(予測型、適応型など)とライフサイクルを選択・構成する活動。

- 計画 (Planning): プロジェクトの目標達成に向けた活動を組織し、調整する活動。

- プロジェクト作業 (Project Work): プロジェクトの成果物を生み出すためのプロセスを確立し、作業を遂行する活動。

- デリバリー (Delivery): スコープと品質の要求事項を満たす成果物をデリバリー(提供)する活動。

- 計測 (Measurement): プロジェクトのパフォーマンスを評価し、適切な行動をとるための活動。

- 不確実性 (Uncertainty): リスクを含むあらゆる不確実性に対処し、機会を最大化する活動。

これらのドメインは、第6版の知識エリアと重なる部分もありますが、より「価値の提供」というゴールに焦点を当て、各領域が独立しているのではなく、相互に影響し合う一つのシステムとして捉えられている点が特徴です。例えば、「チーム」のパフォーマンスは「ステークホルダー」との関係性に影響され、「計画」は「不確実性」を考慮して行われる、といった具合です。

重要な点として、第7版が登場したからといって、第6版の知識エリアやプロセス、ITTOs(インプット、ツールと技法、アウトプット)が無価値になったわけではありません。 むしろ、第7版の「原則」や「パフォーマンス・ドメイン」を実践するための具体的な「How」として、それらの知識は引き続き重要です。PMIは、これらの詳細な知識を「PMIstandards+」というデジタルプラットフォームで提供しており、第7版のガイドブック本体と合わせて活用することが想定されています。

一目でわかる!PMBOK第6版と第7版の比較

PMBOKガイド第6版と第7版は、単なるマイナーチェンジではなく、根本的な思想から構成まで大きく異なっています。ここでは、両者の違いをより明確に理解するために、主要な比較項目を表にまとめました。

この比較からわかる最大の変更点は、「プロセスベース」から「原則ベース」へのパラダイムシフトです。第6版が「これを、この手順でやりなさい」という規範的な(Prescriptive)ガイドであったのに対し、第7版は「このような考え方に基づいて、状況に合わせて最適なやり方を選びなさい」という非規範的な(Non-prescriptive)ガイドへと変化しました。

| 比較項目 | PMBOKガイド 第6版 | PMBOKガイド 第7版 |

|---|---|---|

| 基本思想 | プロセスベース (規範的) | 原則ベース (非規範的) |

| 焦点 | 成果物 (Output) の提供 | 価値 (Value) の実現 |

| 主要構成要素 | ・5つのプロセス群 ・10の知識エリア ・49のプロセスとITTOs |

・価値実現システム ・12の原則 ・8つのパフォーマンス・ドメイン |

| アプローチ | 主に予測型 (ウォーターフォール) を中心に記述 | あらゆる開発アプローチ (予測型、アジャイル、ハイブリッド) に適用可能 |

| テーラリング | 既存のプロセスを選択・調整する | 状況に合わせて開発アプローチやプロセスをゼロから設計する |

| 役割 | プロジェクトマネージャーの役割に重点 | プロジェクトチーム全体の役割とリーダーシップを重視 |

| ドキュメント | 3つの主要セクションで構成された分厚いガイドブック | コンパクトなガイド本体と、デジタルプラットフォーム「PMIstandards+」で補完 |

この変化は、現代のプロジェクトマネジメントが直面する課題を色濃く反映しています。

焦点の変化は非常に重要です。第6版までは、計画通りにモノ(成果物)を作ることが主な目的でした。しかし第7版では、その成果物がもたらすビジネス上の「価値」こそがゴールであると明確に打ち出しています。これにより、プロジェクトチームは常に「なぜ我々はこれを作っているのか?」という問いを持ち続けることが求められます。

適用範囲の拡大も大きなポイントです。第6版のフレームワークは、どうしてもウォーターフォール型のプロジェクトを想定した記述が多く、アジャイル開発に適用するには解釈や工夫が必要でした。第7版では、根底にある「原則」が普遍的なものであるため、どのような開発アプローチを採用するプロジェクトであっても、共通の指針として活用できます。 「開発アプローチとライフサイクル」というパフォーマンス・ドメインが設けられていること自体が、その思想の表れです。

では、これからPMBOKを学ぶ人はどちらを学べば良いのでしょうか? 答えは「両方」です。より正確に言えば、「第7版の原則的な考え方をマインドセットの基盤とし、それを実践するための具体的なツールやテクニックとして第6版(およびPMIstandards+)の知識を活用する」というアプローチが理想的です。

第7版はプロジェクトマネジメントの「あるべき姿」や「哲学」を示してくれますが、具体的な手法については多くを語りません。一方、第6版にはWBSの作り方、EVMの計算方法、リスク登録簿の管理方法といった、明日から現場で使える具体的なプラクティスが詰まっています。この両者を車の両輪のように使いこなすことが、現代の優れたプロジェクトマネージャーに求められるスキルと言えるでしょう。

PMBOKのおすすめ学習方法3選

PMBOKの重要性や概要が理解できたところで、次に気になるのは「どうやって学べばいいのか?」という点でしょう。ここでは、個人のレベルや目的に合わせた、効果的な学習方法を3つご紹介します。

① 書籍で基礎から体系的に学ぶ

最もオーソドックスで、基本となる学習方法が書籍の活用です。特に、自分のペースでじっくりと知識を吸収したい方や、まずは全体像を体系的に理解したい初心者の方におすすめです。

- メリット:

- 自分のペースで、好きな時間に学習を進められる。

- 研修やセミナーに比べて、コストを低く抑えられる。

- 一度購入すれば、いつでも繰り返し参照できる「辞書」として活用できる。

- 具体的な書籍の選び方:

- 公式ガイド『PMBOKガイド 第7版』: まず手に取るべきは、発行元であるPMIが出版している公式ガイドです。全ての知識の源泉であり、正確な定義や概念を理解するためには不可欠です。ただし、表現がやや硬く、初学者には難解に感じられる部分もあるため、後述の入門書と併用するのがおすすめです。

- 図解入門書・解説書: 公式ガイドの内容を、より平易な言葉と豊富な図解で噛み砕いて解説してくれる書籍です。特に『図解○○』『マンガでわかる○○』といったタイトルの本は、PMBOKの世界に初めて足を踏み入れる際のハードルを大きく下げてくれます。まずはこうした入門書で全体像を掴み、その後で公式ガイドを読み込むと、理解がスムーズに進みます。

- PMP試験対策本: PMP資格の取得という明確な目標がある場合は、専用の対策本が最も効率的です。試験の出題傾向を分析し、重要ポイントがまとめられているだけでなく、豊富な練習問題が掲載されています。問題を解くことで、知識がどのように問われるのかを実践的に学ぶことができ、記憶の定着にも繋がります。

- 学習のコツ:

ただ漫然と読むのではなく、常に自分の仕事や過去のプロジェクト経験と結びつけながら読むことが重要です。「このリスク・マネジメントの考え方は、あの時のトラブルに応用できたな」「次のプロジェクトでは、このステークホルダー分析を試してみよう」といったように、自分事として捉えることで、知識が血肉となります。また、重要なキーワードや概念をノートに書き出して自分なりにまとめる「アクティブ・ラーニング」も非常に効果的です。

② 研修・セミナーで実践力を養う

書籍での独学が苦手な方や、短期間で集中して知識を習得したい方、そして何より実践的な応用力を身につけたい方には、研修やセミナーへの参加が最適です。

- メリット:

- 経験豊富な講師から直接指導を受けられ、疑問点をその場で解消できる。

- ケーススタディやグループワークを通じて、知識をどう現場で使うかを疑似体験できる。

- 他の受講生とのディスカッションやネットワーキングを通じて、新たな視点や気づきを得られる。

- 研修の種類:

- PMI認定の公式研修: PMP資格の受験には、PMIが認定した研修パートナー(ATP: Authorized Training Partner)による35時間の公式な研修受講が必須条件となります。資格取得を目指すなら、これらの研修を受講するのが王道です。

- 一般的なプロジェクトマネジメント研修: 資格取得までは考えていないが、純粋にスキルアップを目指したい方向けの研修も数多く存在します。1日〜数日間の短期集中型や、特定の知識エリア(例:アジャイル、リスク管理)に特化した専門的なコースなど、目的やレベルに応じて選ぶことができます。

- 選び方のポイント:

研修を選ぶ際は、料金だけでなく、カリキュラムの内容、講師の実績や専門性、演習やワークの比率、そして過去の受講生のレビューなどを総合的に比較検討しましょう。オンライン形式か、対面でのオフライン形式かも、ご自身の学習スタイルに合わせて選ぶことが大切です。高額な投資になることも多いため、無料説明会などに参加して、雰囲気を確認してみるのも良いでしょう。

③ eラーニングで好きな時間に学ぶ

多忙なビジネスパーソンにとって、まとまった学習時間を確保するのは難しいものです。そんな方には、時間や場所に縛られずに学習できるeラーニングが強力な味方になります。

- メリット:

- 通勤時間や昼休みといったスキマ時間を有効活用できる。

- 動画コンテンツが中心のため、視覚的・聴覚的に理解しやすい。

- 理解できなかった部分を何度でも繰り返し視聴できる。

- 一般的に、対面式の研修よりもコストを抑えられる場合が多い。

- eラーニングのプラットフォーム:

Udemy、Coursera、LinkedInラーニングといった世界的なプラットフォームから、日本の教育企業が提供するサービスまで、多種多様なPMBOK関連コースが存在します。PMP試験対策に特化したものから、初心者向けの入門コース、特定のツール(Microsoft Projectなど)の使い方とPMBOKの知識を結びつけた実践的なコースまで、幅広い選択肢があります。 - 選び方のポイント:

eラーニングを選ぶ際は、カリキュラムが自分の学習目的と合っているか、講師の解説は分かりやすいか(プレビュー動画で確認)、受講生の評価やレビューは高いかなどをチェックしましょう。また、学習中の疑問点に講師が回答してくれるサポート体制が整っているかも重要なポイントです。多くのプラットフォームではセールを頻繁に実施しているため、タイミングを見計らって購入するのも賢い方法です。

これらの学習方法に優劣はありません。自分のライフスタイル、学習目標、予算に合わせて、最適な方法を組み合わせることが、継続的な学習とスキルアップへの近道です。例えば、「まずは入門書で基礎を固め、次にeラーニングで応用力を養い、最終的にPMP資格取得のために研修に参加する」といったように、段階的にステップアップしていくのも良いでしょう。

まとめ

本記事では、プロジェクトマネジメントの世界標準であるPMBOKについて、その基本的な概念から、学ぶメリット、第6版と第7版の構成と違い、そして効果的な学習方法まで、幅広く掘り下げて解説しました。

最後に、この記事の要点を改めて確認しましょう。

- PMBOKは、プロジェクトを成功に導くための知識やベストプラクティスを体系化した「世界標準のガイド」であり、特定の業界や手法に縛られない普遍的なフレームワークです。

- PMBOKを学ぶことで、①プロジェクトの成功率向上、②チーム内の円滑なコミュニケーション促進、③世界標準のスキル習得によるキャリアアップという、計り知れないメリットが得られます。

- PMBOK第6版は、「5つのプロセス群」と「10の知識エリア」からなるプロセスベースのアプローチを特徴とし、プロジェクトマネジメントの具体的な手順を理解する上で今なお重要です。

- 最新のPMBOK第7版は、VUCA時代に対応するため「原則主義」へと大転換し、「12の原則」と「8つのパフォーマンス・ドメイン」を中核に据え、成果物(Output)よりもたらされる価値(Value)の実現を重視しています。

- 第6版と第7版は対立するものではなく、第7版の「原則」を心構えとし、第6版の具体的な「プロセスやツール」を実践手法として活用する、相互補完的な関係にあります。

PMBOKは、単なる知識の集合体ではありません。それは、予測不能なビジネスの荒波を乗り越え、チームを一つの方向に導き、そして最終的に顧客や社会に確かな価値を届け続けるための、思考のOS(オペレーティングシステム)とも言えるものです。

この記事を読んでPMBOKに興味を持たれた方は、ぜひ最初の一歩を踏み出してみてください。まずは解説書を手に取ってみる、eラーニングの入門コースを覗いてみるなど、小さなアクションで構いません。そして、学んだ知識を一つでも自身のプロジェクトに「テーラリング(適用)」してみましょう。その小さな試みの積み重ねが、あなた自身を、そしてあなたのチームを、プロジェクト成功へと導く確かな力となるはずです。