ビジネスにおける目標達成は、険しい山への登頂に似ています。頂上(最終目標)だけを見ていても、どこから登り始め、どのようなルートを辿れば良いのかは分かりません。途中のどこに休憩地点(中間目標)を設け、どの装備(施策)が有効なのかを具体的に計画しなければ、道に迷ったり、途中で力尽きてしまったりするでしょう。

この記事で解説する「KPIツリー」は、まさにその登山計画を可視化し、チーム全員で共有するための強力なフレームワークです。最終目標から逆算して具体的な行動指標までを一本の線で繋ぐことで、「なぜこの業務を行うのか」という目的意識を明確にし、組織全体の力を同じ方向へ結集させます。

本稿では、KPIツリーの基本的な概念から、その作成がもたらすメリット、具体的な作り方の4ステップ、さらには業種別の具体例や運用を成功させるためのポイントまで、網羅的に解説します。KPIツリーの作成に役立つツールやテンプレートも紹介しますので、この記事を読めば、あなたも自社の目標達成に向けた「成功へのロードマップ」を描き始めることができるはずです。

目次

KPIツリーとは?

KPIツリーとは、企業の最終目標であるKGI(重要目標達成指標)を頂点に置き、その達成に必要となるKSF(重要成功要因)を特定し、さらにそのKSFの進捗を計測するための中間指標であるKPI(重要業績評価指標)へと、ロジカルに分解・階層化して可視化した図のことです。その形が木の幹から枝葉が分かれていくように見えることから、「ツリー」と呼ばれています。

このツリー構造の最大の特徴は、抽象的な最終目標と、現場の具体的な日々の活動とを「因果関係」で結びつける点にあります。例えば、「売上を上げる」という漠然とした目標があったとします。これだけでは、営業担当者、マーケティング担当者、開発担当者がそれぞれ何をすべきか、具体的なアクションプランに落とし込むのは困難です。

しかし、KPIツリーを用いることで、この目標を数式のように分解できます。

売上 = 顧客数 × 顧客単価

このように分解するだけで、「顧客数を増やす」チームと「顧客単価を上げる」チームに役割を分担できるようになります。さらに、それぞれの要素を細かく分解していきます。

顧客数 = 新規顧客数 + 既存顧客数新規顧客数 = 商談数 × 受注率商談数 = アポイントメント数 × 商談化率顧客単価 = 商品Aの売上 + 商品Bの売上

このように、最終目標である「売上」というKGIが、現場担当者が直接コントロール可能な「アポイントメント数」や「特定商品の提案回数」といった具体的なKPIにまで分解されていきます。これにより、現場の担当者は、自分の日々の業務(例:アポイントメントを1件増やすこと)が、会社の最終目標(売上向上)に直接的につながっていることを明確に理解できるようになります。

KPIツリーが現代のビジネスシーンで重要視される背景には、市場の複雑化と変化の速さがあります。顧客のニーズは多様化し、競合との競争は激化する一方です。このような環境下で、勘や経験だけに頼った場当たり的な経営判断を下すことは、大きなリスクを伴います。

KPIツリーは、データに基づいた客観的な意思決定を支援する「羅針盤」の役割を果たします。どの指標(KPI)が目標(KGI)に対して最もインパクトが大きいのか、どの施策がうまくいっていて、どこに問題があるのかを数値で把握できるため、限られたリソース(人・モノ・カネ・時間)を最も効果的な場所に集中投下できます。

いわば、KPIツリーは、組織全体の目標達成に向けた「戦略の設計図」であり、各部門・各メンバーの具体的な行動を促す「アクションプラン」でもあるのです。この設計図を組織全体で共有することで、部門間の連携はスムーズになり、全員が同じゴールを目指して進むための一体感が醸成されます。目標達成までの道のりが明確になることで、メンバーは日々の業務に意味を見出し、高いモチベーションを持って取り組むことが可能になるのです。

KPIツリーを理解するための関連用語

KPIツリーを正しく理解し、効果的に活用するためには、その構成要素である「KGI」「KSF」「KPI」という3つの重要な用語の定義と関係性を正確に把握しておく必要があります。これらは目標管理における基本的な概念であり、それぞれが異なる役割を担いながら、一つの大きな目標達成の物語を紡ぎ出します。ここでは、それぞれの用語について、具体例を交えながら詳しく解説します。

KGI(重要目標達成指標)とは

KGIは「Key Goal Indicator」の略で、日本語では「重要目標達成指標」と訳されます。文字通り、企業や組織が最終的に達成すべき、最も重要な目標を定量的に示した指標です。KPIツリーにおいては、すべての活動の出発点であり、到達すべきゴール、つまり「頂点」に位置づけられます。

KGIは、組織全体の方向性を決定づける、いわば「北極星」のような存在です。この北極星が明確でなければ、組織という船はどこへ向かうべきか分からず、ただ闇雲に航海を続けることになってしまいます。

KGIの具体例

- 売上高:年間売上高100億円

- 利益額:年間営業利益10億円

- シェア率:市場シェア20%獲得

- 顧客数:新規契約顧客数1,000社

- 顧客満足度:顧客満足度アンケートで90%以上の「満足」評価を獲得

良いKGIを設定するためのフレームワークとして、「SMART」の原則が広く知られています。

- S (Specific):具体的か?(誰が読んでも同じ解釈ができるか)

- M (Measurable):測定可能か?(数値で客観的に測れるか)

- A (Achievable):達成可能か?(現実的に達成できる範囲か)

- R (Relevant):関連性があるか?(企業のビジョンや事業戦略と関連しているか)

- T (Time-bound):期限が明確か?(「いつまでに」が設定されているか)

例えば、「売上を増やす」という目標はSMARTではありません。これを「営業部門が、2025年度末までに、主力製品Aの売上高を前年比120%の12億円にする」と設定することで、誰が、いつまでに、何を、どれくらい達成するのかが明確なKGIとなります。KGIは、組織全体の努力が最終的に何を目指しているのかを示す、明確なゴール宣言なのです。

KSF(重要成功要因)とは

KSFは「Key Success Factor」の略で、「重要成功要因」または「主要成功要因」と訳されます。これは、設定したKGI(最終目標)を達成する上で、特に重要となる活動や要素を指します。KGIが「What(何を達成するか)」を示すゴールであるのに対し、KSFは「How(どのように達成するか)」という戦略や方針を具体化したものです。

KGIと、後述するKPIとの間に位置し、両者を論理的に結びつける「橋渡し」の役割を担います。KGIという山頂にたどり着くための、いくつかの主要な登山ルートと考えると分かりやすいでしょう。

KSFの具体例

KGIを「ECサイトの年間売上高を1億円にする」と設定した場合、その達成に貢献するであろうKSFは、以下のように洗い出すことができます。

- サイトへの訪問者数を増やす

- 購入率(CVR)を高める

- 顧客一人あたりの購入単価を上げる

- リピート購入を促進する

これらのKSFは、まだ具体的な数値目標ではありません。あくまで「売上を構成する要素のうち、どこに注力すれば目標達成に近づけるか」という戦略的な方向性を示したものです。KSFを特定する際には、自社の強みや弱み、市場環境、競合の動向などを分析し、「我々が成功するためには、何が最も重要か?」という問いに答える必要があります。

このKSFを正しく特定できるかどうかが、KPIツリー全体の質を左右すると言っても過言ではありません。見当違いのKSFを設定してしまうと、いくらその後のKPIを追いかけても、KGIの達成には結びつかないからです。

KPI(重要業績評価指標)とは

KPIは「Key Performance Indicator」の略で、「重要業績評価指標」と訳されます。これは、KSF(重要成功要因)で定められた戦略や方針が、どの程度順調に進んでいるかを定量的に測定・評価するための具体的な指標です。KGIが最終的な「結果」を測る指標であるのに対し、KPIはその結果に至るまでの「プロセス(過程)」を測る指標です。

KSFという登山ルート上に設けられた、具体的な「チェックポイント」や「マイルストーン」と考えると良いでしょう。各チェックポイントを順調に通過できているかを確認することで、最終的なゴールにたどり着ける確率を高めることができます。

KPIの具体例

先ほどのKSF「サイトへの訪問者数を増やす」を例にとると、これを評価するためのKPIは以下のように設定できます。

- 月間オーガニック検索流入数

- 広告キャンペーンからのクリック数

- SNSからのサイト誘導数

- メールマガジンの開封率・クリック率

同様に、KSF「購入率(CVR)を高める」に対するKPIは、

- 商品詳細ページの閲覧数からカート投入への遷移率

- カート投入から購入完了への遷移率

- 新規会員登録率

となります。KPIは、現場の担当者が日々の業務を通じて直接的に数値をコントロールできる、具体的なアクションに結びついている必要があります。例えば、Web広告担当者は「広告のクリック数を増やす」というKPIを、コンテンツ作成担当者は「オーガニック検索流入数を増やす」というKPIを追いかけることで、自らの活動がKSFの達成、ひいてはKGIの達成に貢献していることを実感できます。

これら3つの用語の関係を以下の表にまとめます。

| 用語 | 役割 | 具体例(KGI: ECサイト年間売上1億円) |

|---|---|---|

| KGI (重要目標達成指標) | 最終目標(ゴール) | ECサイトの年間売上高を1億円にする |

| KSF (重要成功要因) | KGI達成のための戦略・方針 | サイトへの訪問者数を増やす |

| KPI (重要業績評価指標) | KSFの進捗を測る中間指標 | 月間オーガニック検索流入数3万セッション |

結論として、KGIという「壮大な目的地」を定め、そこへ至るためのKSFという「最適なルート」を選び、その道中にあるKPIという「標識」を確認しながら着実に進んでいく。この一連の流れを体系化したものが、KPIツリーの根幹をなす考え方なのです。

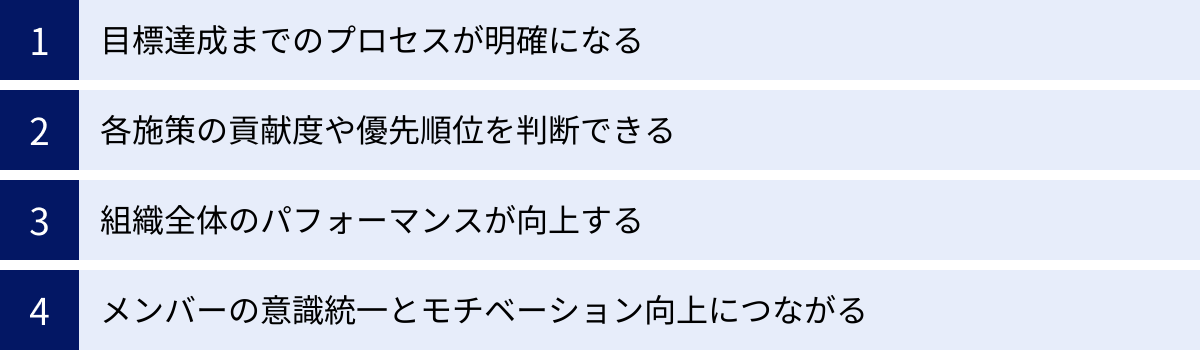

KPIツリーを作成する4つのメリット

KPIツリーを導入し、組織的に運用することは、単に目標を管理しやすくするだけでなく、企業活動のさまざまな側面にポジティブな影響を与えます。目標達成までの道のりを可視化し、組織全体の力を結集させるこのフレームワークがもたらす具体的なメリットを、4つの観点から詳しく見ていきましょう。

① 目標達成までのプロセスが明確になる

多くの組織でありがちなのが、「今期の売上目標は〇〇億円だ!」といった壮大な目標(KGI)だけが掲げられ、現場のメンバーには「そのために、今日自分は何をすれば良いのか?」が具体的に伝わっていないという状況です。目標が抽象的すぎると、日々の業務が目標達成にどう繋がっているのか実感できず、やらされ仕事になってしまいがちです。

KPIツリーを作成する最大のメリットは、このKGI(最終目標)と日々の業務(アクション)との間のブラックボックスを解消し、目標達成までの道のりを論理的かつ具体的に可視化できる点にあります。

例えば、「年間受注額12億円」というKGIがあったとします。KPIツリーによってこれが「月間商談数100件」「受注率20%」といったKPIに分解され、さらに「月間アポイント獲得数200件」「商談化率50%」といった下位のKPIにまで落とし込まれると、営業担当者は「あと5件アポイントを取ることが、年間目標達成の重要な一歩になる」と明確に理解できます。

このように、遠いゴールが身近なマイルストーンに変わることで、メンバーは日々の業務に具体的な目的意識を持つことができます。自分が回す一つの歯車が、組織全体の大きな機械を動かしているという実感は、仕事へのエンゲージメントを高める上で非常に重要です。結果として、組織全体が目標達成に向けて、迷いなく最短距離を進むことが可能になります。

② 各施策の貢献度や優先順位を判断できる

ビジネスの現場では、限られたリソース(人、予算、時間)をどこに投下するかが、常に重要な経営課題となります。考えられる施策は無数にありますが、そのすべてを同時に実行することはできません。何から手をつけるべきか、どの施策が最も効果的なのかを判断する必要があります。

KPIツリーは、この意思決定プロセスに客観的な根拠を与えてくれます。ツリー構造によって各指標(KPI)の因果関係が明確になっているため、どのKPIが上位のKGIに対して最も大きな影響力を持つのか(レバレッジが効くのか)を分析できます。

例えば、売上を「客数 × 客単価」に分解した際、データ分析の結果、「客単価を1%向上させる方が、客数を1%増やすよりも売上へのインパクトが大きい」ことが分かったとします。この場合、組織はまず「客単価向上」に関連する施策(例:アップセル・クロスセルのトークスクリプト開発、高単価商品の推奨キャンペーンなど)に優先的にリソースを配分すべきだ、というデータに基づいた判断ができます。

また、施策実行後も、KPIの数値を定点観測することで、その施策が本当に効果を上げているのかを客観的に評価できます。もし想定したほどKPIが改善しないのであれば、それは施策がうまくいっていないサインです。問題を早期に発見し、迅速に軌道修正(PDCAサイクルを回す)できることも、KPIツリーがもたらす大きなメリットです。勘や経験、あるいは声の大きい人の意見に左右されることなく、データドリブンな意思決定が可能になるのです。

③ 組織全体のパフォーマンスが向上する

多くの大企業が直面する課題の一つに「サイロ化」があります。これは、各部門が自部門の目標達成のみを追求するあまり、部門間の連携が失われ、組織全体としての一貫した動きが取れなくなる状態を指します。営業部は売上、マーケティング部はリード獲得数、開発部は新機能リリース数、とそれぞれが別々の方向を向いていては、組織の総合力は発揮されません。

KPIツリーは、このサイロ化を防ぎ、組織全体のパフォーマンスを最大化するための共通言語として機能します。KPIツリーを作成する過程で、全部門の目標が最終的に一つのKGIにどう繋がっているのかが可視化されます。

例えば、マーケティング部が追いかける「Webサイトからのリード獲得数」というKPIが、営業部が追いかける「新規商談数」というKPIに繋がり、最終的に全社の「売上」というKGIに貢献している、という構造が明確になります。これにより、マーケティング部は「ただリードを増やすだけでなく、営業部が商談化しやすい質の高いリードを増やすにはどうすれば良いか」を考えるようになり、営業部は「獲得したリードを最大効率で商談化するために、マーケティング部にどんなフィードバックをすべきか」を考えるようになります。

このように、KPIツリーは各部門の活動を統合し、連携を促す「神経系」のような役割を果たします。全部門が同じ設計図を共有し、自分の役割と他部門との関係性を理解することで、部分最適の罠に陥ることなく、組織全体の目標達成という全体最適に向かって、一丸となって取り組む文化が醸成されるのです。

④ メンバーの意識統一とモチベーション向上につながる

人は、自分の仕事に意味や目的を見出せたときに、最も高いパフォーマンスを発揮すると言われています。KPIツリーは、メンバー一人ひとりに対して、その「意味」を明確に提示するツールです。

前述の通り、KPIツリーは自分の業務が会社の最終目標にどう貢献しているかを可視化します。これにより、メンバーは「自分はただの作業者ではなく、目標達成に不可欠な一員なのだ」という当事者意識を持つことができます。これは、仕事へのやりがいや貢献実感に直結します。

また、明確な数値目標(KPI)が設定されることで、評価の公平性・透明性も高まります。上司の主観的な印象ではなく、「設定されたKPIをどれだけ達成できたか」という客観的な事実に基づいて評価されるため、メンバーは納得感を持って業務に取り組むことができます。

さらに、KPIはKGIに比べて期間が短く、達成のハードルも低く設定されることが多いため、小さな成功体験を積み重ねやすいというメリットもあります。「今月のKPIをクリアできた」「今週の目標を達成した」という小さな達成感が、より大きな目標(KGI)に挑戦するための自信と意欲(モチベーション)を育みます。目標達成というゲームのステージを一つひとつクリアしていくような感覚は、仕事の面白さにもつながるでしょう。

組織の目標と個人の目標が一致し、全員が同じ方向を向いて進む状態を作り出すこと。これが、KPIツリーがもたらす組織面での最大のメリットと言えるでしょう。

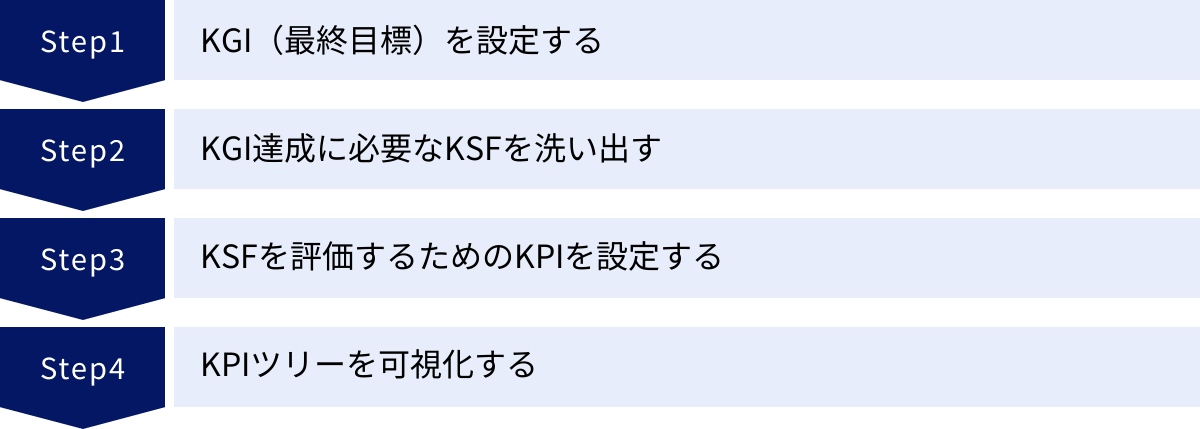

KPIツリーの作り方【4ステップ】

KPIツリーの概念やメリットを理解したところで、次はいよいよ実践編です。ここでは、実際にKPIツリーを作成するための手順を、4つの具体的なステップに分けて解説します。このステップに沿って進めることで、論理的で実用的なKPIツリーを構築できます。

① KGI(最終目標)を設定する

すべての始まりは、最終的に何を成し遂げたいのか、というゴールを明確にすることです。KPIツリーの頂点となるKGIを設定するステップは、ツリー全体の方向性を決定づける最も重要なプロセスです。

まず、企業のビジョンや中期経営計画といった、より上位の戦略と整合性の取れた目標でなければなりません。会社が向かう大きな方向性と一致していないKGIは、組織の力を分散させる原因になります。

次に、前述した「SMART」の原則を強く意識します。

- Specific(具体的): 「売上を伸ばす」ではなく、「ECサイト経由の売上を増やす」のように対象を絞る。

- Measurable(測定可能): 「顧客満足度を高める」ではなく、「NPS(ネットプロモータースコア)を+10ポイント改善する」のように数値で測れるようにする。

- Achievable(達成可能): 過去の実績や市場環境、利用可能なリソースを考慮し、現実的に達成可能な、しかし挑戦しがいのある「ストレッチ目標」を設定する。高すぎる目標はチームを疲弊させ、低すぎる目標は成長を阻害します。

- Relevant(関連性): そのKGIの達成が、事業の成長や収益向上に直接的・間接的に貢献するかどうかを吟味する。

- Time-bound(期限): 「いつまでに」達成するのか、明確な期限(例:「2025年度末までに」)を設ける。

【KGI設定の悪い例】

- 顧客を増やす。(具体的でない、測定できない、期限がない)

- 業界No.1になる。(測定方法が曖昧、期限がない)

【KGI設定の良い例】

- 「マーケティング部門が、2025年3月末までに、自社SaaS製品の新規MRR(月次経常収益)を500万円にする」

- 「カスタマーサポート部門が、2024年下期(10月〜3月)において、顧客満足度スコア(CSAT)を平均95%以上に維持する」

この段階で、KGI達成の責任者(オーナー)を明確にしておくことも重要です。誰がその目標に最終的な責任を持つのかをはっきりさせることで、その後のプロセスもスムーズに進みます。

② KGI達成に必要なKSFを洗い出す

KGIという山頂が見えたら、次はそこへ至るための主要なルート、すなわちKSF(重要成功要因)を特定します。このステップでは、設定したKGIを構成要素に分解していく作業を行います。ロジックツリーという思考法を用いると、モレなくダブりなく(MECE)要素を分解しやすくなります。

最も基本的な分解方法は、KGIを数式で表現することです。

例えば、KGIが「売上高」であれば、以下のように分解できます。

売上高 = セッション数 × CVR(転換率) × 顧客単価

この場合、「セッション数を増やすこと」「CVRを改善すること」「顧客単価を上げること」が、売上高というKGIを達成するためのKSFとなります。

さらに、これらのKSFをもう一段階分解することも可能です。

- セッション数:

自然検索流入 + 広告流入 + SNS流入 + その他流入 - CVR:

カート投入率 × 購入完了率 - 顧客単価:

平均商品単価 × 平均購入点数

このように、KGIからトップダウンで要素を分解していくことで、目標達成のために「何をすべきか」という戦略的な打ち手(KSF)が明確になります。

この分解作業を行う際には、思いつく限りの要素を洗い出し、その中から自社の状況に照らし合わせて最もインパクトが大きく、かつコントロール可能(改善の余地がある)な要素をKSFとして選定することが重要です。例えば、すでに顧客単価が業界最高水準である場合、そこをさらに上げるよりも、まだ改善の余地が大きいCVRに注力する方が賢明かもしれません。

この段階では、現場の知見が非常に役立ちます。マーケティング、営業、開発など、関連する部門のメンバーとブレインストーミングを行い、多角的な視点からKSFの候補を洗い出すことをお勧めします。

③ KSFを評価するためのKPIを設定する

KSFという戦略的な方針が決まったら、次はその進捗を具体的に測るための「ものさし」、すなわちKPI(重要業績評価指標)を設定します。このステップでは、抽象的だったKSFを、現場担当者が日々のアクションでコントロールできる、具体的な数値目標に落とし込みます。

KSF「セッション数を増やす」を例に考えてみましょう。これを評価・管理するためのKPIには、以下のようなものが考えられます。

- KSF: セッション数を増やす

- KPI①: SEO担当者 →

月間オーガニック検索流入数 - KPI②: 広告担当者 →

月間広告クリック数、クリック単価(CPC) - KPI③: SNS担当者 →

SNSからの月間サイト遷移数、投稿エンゲージメント率 - KPI④: コンテンツ担当者 →

新規記事公開本数

- KPI①: SEO担当者 →

重要なのは、各KPIに担当者(オーナー)を明確に割り当てることです。誰がその数値を追いかけるのかが曖昧だと、KPIはただの数字の羅列になり、形骸化してしまいます。

良いKPIを設定するためのポイントは以下の通りです。

- 操作可能性(Controllable): 担当者の行動によって数値を直接的に動かせるか。

- 先行指標(Leading Indicator): KGIという「結果」よりも先に動き、未来を予測できる指標か。(例:売上(結果)に対する商談数(先行))

- 理解しやすさ(Understandable): 指標の意味が誰にでも明確に理解できるか。

- 行動指向(Actionable): 数値の変動を見て、次にとるべきアクションがイメージできるか。

各KPIには、KGIと同様に具体的な目標値と期限を設定します。「オーガニック検索流入数を増やす」ではなく、「SEO担当者が、毎月、オーガニック検索流入数を前月比5%増のペースで増加させ、四半期末までに合計〇〇セッションを達成する」といったレベルまで具体化することが理想です。

④ KPIツリーを可視化する

最後のステップは、これまでに定義したKGI、KSF、KPIの関係性を一つの図として可視化することです。頭の中や議事録の中だけにあるアイデアを、実際にツリー状の図に描き起こすことで、論理の矛盾や漏れを発見しやすくなり、関係者間での認識のズレを防ぐことができます。

【可視化の基本的な手順】

- 頂点にKGIを配置する: キャンバスの一番上(または一番左)に、最終目標であるKGIを置きます。

- KGIからKSFを繋ぐ: KGIから線を伸ばし、分解したKSF(主要な構成要素)を配置します。これらのKSFの成果が、KGIに繋がるという因果関係を線で示します。

- KSFからKPIを繋ぐ: 各KSFからさらに線を伸ばし、その進捗を測るための具体的なKPIを配置します。

- 数式やロジックを追記する: 各要素の関係性がより明確になるよう、「売上 = 客数 × 単価」のような数式やロジックを書き加えると、ツリーの理解度がさらに深まります。

この可視化作業には、後述する作図ツール(Cacoo, Lucidchart, Miroなど)や、身近なExcel、PowerPointなどのツールが活用できます。

作成したKPIツリーは、一度作って終わりではありません。関連するメンバー全員がいつでも閲覧・確認できる場所に保管し、定期的なミーティングで進捗を確認するための「生きたドキュメント」として活用することが、KPIツリーを成功に導く鍵となります。この「設計図」を共有することで、チームは初めて同じ方向を向いて走り出すことができるのです。

【業種別】KPIツリーの具体例

KPIツリーは、業種やビジネスモデルを問わず、あらゆる組織で活用できる汎用性の高いフレームワークです。ここでは、より具体的なイメージを持ってもらうために、身近な「飲食店」と、多くの企業が関わる「Webサイト」を例に、KPIツリーの構築例を紹介します。自社のビジネスに置き換えて考えてみましょう。

飲食店の売上をKGIにした場合

地域に根ざした個人経営の飲食店を想定してみましょう。多くの飲食店にとって、最も重要な目標は「売上」です。ここでは、KGIを「月間売上300万円」に設定した場合のKPIツリーを考えてみます。

KGI: 月間売上 300万円

まず、売上を構成する基本的な要素に分解します。

売上 = 来店客数 × 客単価

この時点で、「来店客数を増やすこと」と「客単価を上げること」が重要なKSF(重要成功要因)であることが分かります。

次に、これらのKSFをさらに分解し、具体的なKPIに落とし込んでいきます。

KSF①: 来店客数を増やす

来店客は、初めて来店する「新規客」と、何度も来てくれる「リピート客」に分けられます。

来店客数 = 新規客数 + リピート客数

- KSF①-1: 新規客数を増やす

- KPI:

グルメサイト経由の予約数(目標:月50人)Instagramのプロフィール閲覧数(目標:月2,000回)店頭看板を見て入店した客数(目標:1日平均5人)配布したチラシの持参数(目標:月30枚)

- アクション例: グルメサイトの掲載情報を充実させる、魅力的な料理写真をInstagramに投稿する、手書きのランチメニュー看板を出す、近隣地域にクーポン付きチラシをポスティングする。

- KPI:

- KSF①-2: リピート客数を増やす

- KPI:

LINE公式アカウントの登録者数(目標:月100人増)ポイントカードの利用率(目標:会計時30%)リピーター向けクーポンの利用数(目標:月50回)

- アクション例: LINE登録でワンドリンクサービスを実施、ポイントカードの特典を魅力的にする、一度来店した顧客に再来店を促すDMを送る。

- KPI:

KSF②: 客単価を上げる

客単価は、お客様一人が注文するフードとドリンクの合計金額で決まります。

客単価 = 平均フード注文額 + 平均ドリンク注文額

- KSF②-1: 平均フード注文額を上げる

- KPI:

「本日のおすすめ」メニューの注文率(目標:来店客の20%)デザートセットの注文数(目標:1日10食)追加の一品(サイドメニュー)注文率(目標:15%)

- アクション例: スタッフがおすすメニューを積極的に口頭で推奨する、食後のデザートをお得なセット価格で提供する。

- KPI:

- KSF②-2: 平均ドリンク注文額を上げる

- KPI:

アルコールの杯数(目標:1人あたり平均2.5杯)ボトルワインの注文数(目標:週3本)おかわりドリンクの推奨成功率(目標:30%)

- アクション例: 飲み放題プランを用意する、グラスが空きそうなお客様に声がけをする、料理に合うワインを提案する。

- KPI:

このように、「月間売上300万円」というKGIが、現場のアルバイトスタッフでも意識できる「おすすめメニューの注文率」や「おかわりドリンクの声がけ」といった具体的なKPIにまで分解されました。これにより、店長だけでなくスタッフ全員が目標達成に向けて何をすべきかを理解し、主体的に行動できるようになります。

Webサイトのコンバージョン数をKGIにした場合

次に、BtoBのSaaS企業が運営するWebサイトを例に、リード獲得の指標であるコンバージョン(CV)数をKGIとした場合のKPIツリーを考えてみます。

KGI: 月間コンバージョン(サービス資料請求)数 100件

Webサイトにおけるコンバージョン数は、基本的な数式で以下のように分解できます。

コンバージョン数 = サイトへのセッション数 × コンバージョン率(CVR)

この数式から、「セッション数を増やすこと」と「CVRを高めること」がKSFとなります。

KSF①: サイトへのセッション数を増やす

サイトへの流入経路は多岐にわたります。主要な流入経路ごとに分解してKPIを設定します。

セッション数 = 自然検索流入 + 有料広告流入 + SNS流入 + その他(リファラル、ダイレクト等)

- KSF①-1: 自然検索流入を増やす(SEO)

- KPI:

ターゲットキーワードでの検索順位(目標:主要5キーワードで10位以内)オーガニック検索からの月間セッション数(目標:5,000セッション)被リンク獲得数(目標:月3本)

- アクション例: 課題解決に繋がるコラム記事の作成、既存記事のリライト、外部メディアへの寄稿。

- KPI:

- KSF①-2: 有料広告流入を増やす(Web広告)

- KPI:

広告の表示回数(インプレッション)クリック率(CTR)(目標:2%以上)クリック単価(CPC)(目標:500円以下)広告経由のセッション数(目標:3,000セッション)

- アクション例: 広告文やバナーのA/Bテスト、キーワードやターゲティングの見直し、ランディングページ(LP)の改善。

- KPI:

KSF②: コンバージョン率(CVR)を高める

サイトに訪れたユーザーが、実際に資料請求(CV)に至るまでのプロセスを分解します。

CVR = フォーム到達率 × フォーム送信完了率

- KSF②-1: フォーム到達率を上げる

- KPI:

トップページからサービスページへの遷移率(目標:30%)サービスページから資料請求ページへの遷移率(目標:10%)CTAボタンのクリック率(目標:5%)

- アクション例: サービスページへの導線を分かりやすくする、CTA(Call To Action)ボタンのデザインや文言をテストする。

- KPI:

- KSF②-2: フォーム送信完了率を上げる

- KPI:

フォーム入力ページの離脱率(目標:40%以下)EFO(入力フォーム最適化)による改善率

- アクション例: フォームの入力項目を最小限にする、入力エラーをリアルタイムで表示する、住所の自動入力機能を導入する。

- KPI:

このように、「月間CV数100件」というWebマーケティングチームのKGIが、SEO担当者、広告担当者、Webデザイナー、コンテンツライターそれぞれの具体的なミッション(KPI)に分解されます。各担当者は自分のKPIを追いかけることで、チーム全体の目標達成にどう貢献しているかを明確に把握し、専門性を発揮して業務に取り組むことができます。

失敗しないためのKPIツリー作成・運用のポイント

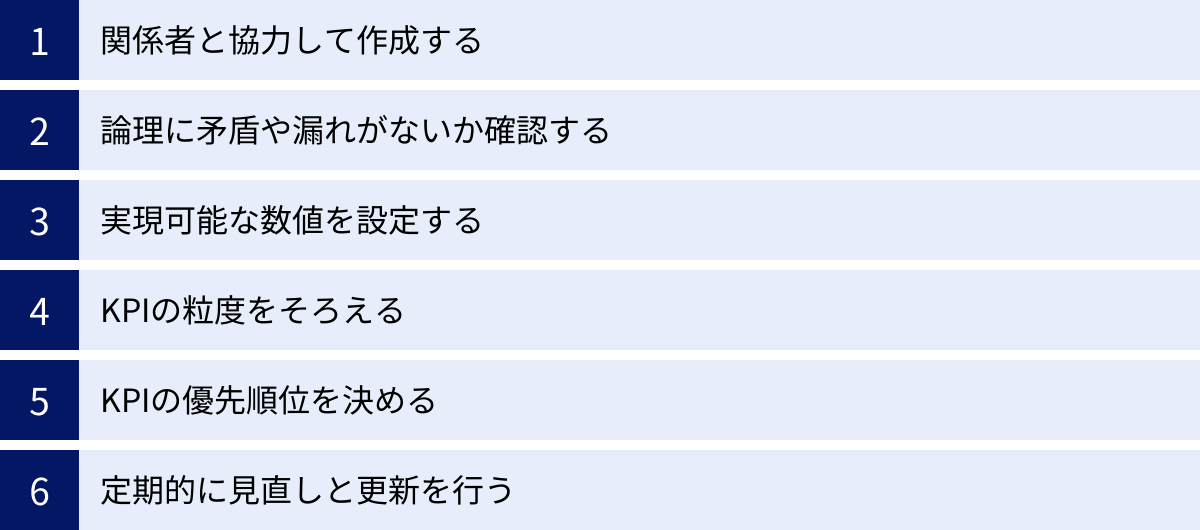

KPIツリーは、一度作れば自動的に機能する魔法の杖ではありません。その効果を最大限に引き出し、形骸化させずに「生きたツール」として運用し続けるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。ここでは、KPIツリーの作成から運用までの各段階で失敗を避けるための6つの秘訣を解説します。

関係者と協力して作成する

KPIツリー作成における最もよくある失敗の一つが、経営層や管理職だけでトップダウンに作成してしまうことです。現場の実態を無視して作られたツリーは、非現実的な目標設定になったり、現場担当者の納得感を得られなかったりして、結果的に誰にも使われない「お飾りの図」になってしまいます。

KPIツリーは、実際にそのKPIを追いかける現場の担当者を巻き込んで、ボトムアップの意見も取り入れながら作成することが不可欠です。

- 現場の知見を活用する: 「どの指標が最も顧客の反応を反映しているか」「この目標は現実的に達成可能か」といった現場ならではのリアルな感覚は、ツリーの精度を高める上で欠かせません。

- 当事者意識を醸成する: 作成プロセスに関わることで、メンバーはツリーを「自分たちのもの」として捉えるようになります。これは、その後の運用フェーズにおける主体的な行動に繋がります。

具体的な進め方としては、関連部署のメンバーを集めてワークショップ形式でブレインストーミングを行ったり、各チームでKPIの草案を作成してもらったりする方法が有効です。トップの戦略(トップダウン)と現場の実行可能性(ボトムアップ)をすり合わせるプロセスこそが、実用的で力強いKPIツリーを生み出すのです。

論理に矛盾や漏れがないか確認する

KPIツリーの根幹をなすのは、KGIからKPIに至るまでの「論理的な因果関係」です。このロジックに矛盾や飛躍があると、ツリー全体が信頼性を失ってしまいます。「風が吹けば桶屋が儲かる」式の、こじつけのロジックではいけません。

ツリーを作成する際は、MECE(Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive:モレなく、ダブりなく)の考え方を常に意識しましょう。

- 下位の指標は、上位の指標を構成しているか?: 例えば、「売上」を分解したときに「客数」と「客単価」があれば、基本的にはモレもダブりもありません(客数 × 客単価 = 売上)。しかし、ここに「広告費」という要素を並列で加えてしまうと、論理構造が崩れてしまいます。

- 因果関係は明確か?: 「なぜ、このKPIが向上すると、このKSFが達成されると言えるのか?」という問いに、誰もが納得できるように説明できるかを確認します。

作成したツリーは、一度時間を置いてから見直したり、プロジェクトに直接関わっていない第三者に見てもらったりするのも良い方法です。客観的な視点を入れることで、自分たちでは気づかなかった論理の穴や前提の誤りを発見しやすくなります。

実現可能な数値を設定する

目標は高ければ高いほど良い、というわけではありません。到底達成不可能な目標値は、メンバーのやる気を削ぎ、「どうせ無理だ」という諦めのムードを生み出してしまいます。逆に、簡単に達成できてしまう低すぎる目標は、組織の成長を促しません。

KPIに設定する数値目標は、過去の実績データや市場の成長率、競合の動向などを分析した上で、現実的な根拠に基づいて設定する必要があります。理想は、現状維持のままでは達成できず、少し工夫や努力をすれば手が届く「ストレッチな目標」です。

この目標値を設定する際にも、現場の意見を聞くことが重要です。現場の担当者が「この目標なら、チームで力を合わせれば何とか達成できるかもしれない」と納得し、コミットできる数値を設定することが、モチベーションを維持する上で鍵となります。

KPIの粒度をそろえる

KPIツリーの同じ階層に並ぶKPIは、その重要度や抽象度、影響範囲といった「粒度」がある程度そろっていることが望ましいです。粒度がバラバラだと、どのKPIに注力すべきかの判断が難しくなり、リソースの配分を誤る原因になります。

例えば、あるECサイトのKPIツリーで、「売上」の下の階層に「広告経由のセッション数」と「サイトの読み込み速度を0.1秒改善する」という2つのKPIが並んでいたとします。前者はサイト全体の流入に関わる大きな指標ですが、後者はUX改善の一要素に過ぎません。これでは両者を同列に比較・評価することが困難です。

この場合、「サイトの読み込み速度」は、「CVR改善」というKSFの下に位置する、さらに下位の指標(またはアクションプラン)と捉えるべきでしょう。ツリーの階層を意識し、同じレベルの課題や指標が同じ階層に並ぶように整理することで、ツリー全体の構造が分かりやすく、美しくなります。

KPIの優先順位を決める

多くの場合、洗い出されたKPIのすべてを同時に、全力で追いかけることはリソース的に不可能です。そこで重要になるのが、どのKPIから優先的に取り組むかを見極める「優先順位付け」です。

優先順位を決定する際には、一般的に以下の2つの軸で考えると良いでしょう。

- KGIへのインパクト(影響度): そのKPIを改善した際に、最終目標であるKGIがどれだけ向上するか。

- 実行可能性(改善のしやすさ): そのKPIを改善するために必要なコスト、時間、技術的な難易度。

この2軸でマトリクスを作成し、各KPIをプロットしてみるのがおすすめです。

- インパクト大・実行可能性高: 最優先で取り組むべき「Quick Win」領域。

- インパクト大・実行可能性低: 長期的な視点で計画的に取り組むべき重要課題。

- インパクト小・実行可能性高: 手軽に着手できるが、深入りしすぎないように注意。

- インパクト小・実行可能性低: 取り組む優先順位は最も低い。

まずは「Quick Win」となるKPIに集中して成功体験を積み、チームの士気を高めるのが、プロジェクトを軌道に乗せるための定石です。

定期的に見直しと更新を行う

ビジネスを取り巻く環境は、常に変化しています。市場のトレンド、競合の動き、顧客のニーズ、社内の体制など、前提条件が変われば、KPIツリーの妥当性も揺らぎます。

したがって、KPIツリーは一度作って終わりではなく、定期的に見直し、必要に応じて更新していく「生き物」として捉える必要があります。

- 月次での進捗確認: 各KPIの進捗状況を定例ミーティングで確認し、目標とのギャップや課題を共有します。

- 四半期ごとの全体レビュー: KPIツリー全体のロジックや各指標の妥当性を再評価します。市場環境の変化などを踏まえ、KSFやKPI、場合によってはKGIの見直しも検討します。

計画通りに進まないことを恐れてはいけません。KPIの進捗が芳しくない場合は、その原因を分析し、施策を改善したり、場合によってはKPIの定義そのものを見直したりする柔軟性が求められます。KPIツリーは、組織を縛るためのルールではなく、環境変化に適応し、学びながら成長していくためのツールなのです。

KPIツリーの作成・運用に役立つおすすめツール5選

KPIツリーを効果的に作成し、チームで共有・運用していくためには、適切なツールの活用が欠かせません。手書きや口頭での共有では、情報の正確性や更新のしやすさに限界があります。ここでは、KPIツリーの作成・運用で広く使われている代表的なツールを5つ、それぞれの特徴とともに紹介します。

| ツール名 | 特徴 | こんな用途・人におすすめ |

|---|---|---|

| Cacoo | 日本語対応が手厚く、直感的な操作が可能。リアルタイム共同編集や豊富なテンプレートが魅力。 | ITに不慣れなメンバーが多いチーム、初めて作図ツールを導入する企業。 |

| Lucidchart | 高機能で多様な図形に対応。外部サービス連携が強力で、大規模な組織での利用実績も豊富。 | Google WorkspaceやMicrosoft 365など、他のツールと連携させて使いたいチーム。 |

| Miro | 無限に広がるオンラインホワイトボード。付箋やコメント機能が充実し、ブレストから作図まで一気通貫。 | KPIツリー作成前のブレインストーミングやアイデア整理から始めたいチーム。 |

| Microsoft Excel | 多くの人が使い慣れている。数値管理やグラフ作成との連携が容易で、データに基づいた分析に強い。 | KPIの数値管理とツリーの可視化を一つのファイルで完結させたい人。 |

| Google スプレッドシート | 無料で利用可能。クラウドベースでのリアルタイム共同編集に優れ、チームでの共有が非常に簡単。 | コストをかけずに始めたいチーム、複数人での同時編集を頻繁に行う組織。 |

① Cacoo

「Cacoo(カクー)」は、日本の株式会社ヌーラボが開発・提供するオンライン作図ツールです。最大の魅力は、日本のビジネスユーザーにとって非常に分かりやすいインターフェースと、手厚い日本語サポートです。ITツールに不慣れなメンバーでも直感的に操作を覚えることができます。KPIツリーやロジックツリーはもちろん、ワイヤーフレーム、フローチャートなど、ビジネスで利用する多様な図のテンプレートが豊富に用意されています。複数人で同時に一つの図を編集できるリアルタイム共同編集機能や、図の上にコメントを残せる機能も充実しており、チームでのKPIツリー作成に最適です。

参照:Cacoo公式サイト

② Lucidchart

「Lucidchart(ルシッドチャート)」は、世界中で広く利用されている高機能なオンライン作図ツールです。ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、非常に洗練された図を素早く作成できます。特筆すべきは、その強力な連携機能です。Google Workspace(ドキュメント、スプレッドシート)、Microsoft 365(Word, Excel, PowerPoint)、Slack、GitHubなど、多くのビジネスツールと連携できるため、既存のワークフローにスムーズに組み込むことができます。複雑なKPIツリーや大規模な組織図の作成にも耐えうる、プロフェッショナル向けのツールと言えるでしょう。

参照:Lucidchart公式サイト

③ Miro

「Miro(ミロ)」は、作図ツールというよりも「オンラインホワイトボードツール」と表現するのが最も適切です。無限に広がる仮想的なホワイトボード上に、付箋、テキスト、図形、画像、ドキュメントなどを自由に配置できます。KPIツリーを作成する前の段階、つまりKGI達成のためのKSF候補を洗い出すブレインストーミングや、各KPIのアイデアを出し合うワークショップに絶大な効果を発揮します。アイデア出しから構造化、そしてKPIツリーの清書まで、思考のプロセスを分断することなく、一つのキャンバス上で完結できるのが最大の強みです。

参照:Miro公式サイト

④ Microsoft Excel

多くのビジネスパーソンにとって最も身近なツールである「Microsoft Excel」も、KPIツリー作成に十分活用できます。最大のメリットは、KPIの数値管理とツリーの可視化を一つのシートで一元管理できる点です。SmartArt機能の「階層構造」を使えば、簡単に見栄えの良いツリーを作成できます。また、各KPIの目標値と実績値をセルに入力し、関数を使って達成率を自動計算させたり、条件付き書式で進捗状況を色分けしたり、グラフ機能で推移を可視化したりと、表計算ソフトならではのデータ連携・分析機能は非常に強力です。特別なツールを導入するまでもない、という場合に最適な選択肢です。

参照:Microsoft公式サイト

⑤ Google スプレッドシート

「Google スプレッドシート」は、Excelと同様の機能を持ちながら、無料で利用でき、クラウドベースである点が大きな特徴です。Webブラウザさえあれば、PCにソフトウェアをインストールすることなく、いつでもどこでもアクセスできます。複数人が同時に同じシートを編集できるリアルタイム共同編集機能は非常にスムーズで、チームでのKPI進捗管理に最適です。Excelと同様に、図形描画機能や、アドオン(拡張機能)の作図ツールを使えばKPIツリーを作成できます。コストをかけずに、まずはチームでKPIツリーの運用を試してみたいという場合に、最も手軽な選択肢となるでしょう。

参照:Google Workspace公式サイト

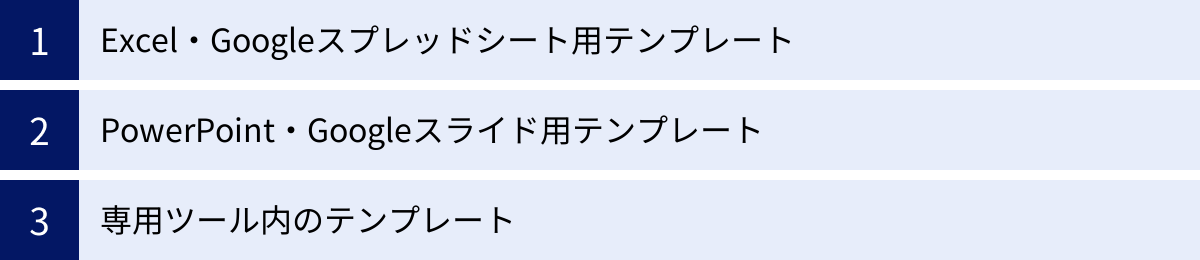

すぐに使えるKPIツリーのテンプレート

KPIツリーをゼロから作るのは大変そう、と感じるかもしれません。しかし、多くのツールにはあらかじめテンプレートが用意されており、それらを活用することで、誰でも簡単に見栄えの良いKPIツリーを作成し始めることができます。ここでは、代表的なツールごとにテンプレートを活用する方法を紹介します。

Excel・Googleスプレッドシート用テンプレート

最も手軽なのは、使い慣れた表計算ソフトのテンプレートを活用する方法です。

① SmartArt機能(階層構造)を使う

ExcelやPowerPointには、「SmartArt」というグラフィック作成機能が搭載されています。

- 「挿入」タブから「SmartArt」を選択します。

- 「階層構造」カテゴリの中から、好みのツリー形式(組織図など)を選びます。

- 表示されたテキストウィンドウに、KGI、KSF、KPIを階層的に入力していくだけで、自動的にツリー図が生成されます。色の変更やデザインの調整も簡単です。

② テンプレートサイトからダウンロードする

「KPIツリー テンプレート Excel」や「ロジックツリー テンプレート スプレッドシート」といったキーワードでWeb検索すると、多くの企業や個人が作成した無料のテンプレートファイルを見つけることができます。これらをダウンロードし、自社の内容に合わせてカスタマイズするのも良い方法です。

③ セルを使って自作する

シンプルなツリーであれば、セルの結合や罫線、塗りつぶし機能を使って自作することも可能です。レイアウトの自由度は高いですが、要素の追加や修正に手間がかかる場合があります。

PowerPoint・Googleスライド用テンプレート

KPIツリーを経営会議や部門会議で報告・共有する際には、プレゼンテーションソフトが便利です。Excelと同様に、PowerPointやGoogleスライドにもSmartArt(またはそれに準ずる図形挿入機能)が搭載されており、手軽に階層構造図を作成できます。

プレゼンテーション資料の中にKPIツリーを埋め込むことで、目標の全体像と各施策の関係性を視覚的に、分かりやすく伝えることができます。特に、四半期ごとのレビュー会議などで、進捗状況を報告する際に効果的です。こちらも「KPIツリー テンプレート PowerPoint」などで検索すると、デザイン性の高いテンプレートが見つかります。

専用ツール内のテンプレート

Cacoo, Lucidchart, Miroといった作図専用ツールやオンラインホワイトボードツールには、プロがデザインした高品質なテンプレートが標準で豊富に用意されています。

これらのツールの多くは、ログイン後に「テンプレート」や「Template Gallery」といったメニューを持っています。そこから「ロジックツリー」「マインドマップ」「組織図」などのカテゴリを選択すると、KPIツリー作成に適したさまざまな形式のテンプレートが見つかります。

専用ツールのテンプレートを活用する最大のメリットは、見た目の整形に時間をかけることなく、中身のロジックを考えることに集中できる点です。要素を追加したり、枝分かれを増やしたりするのもドラッグ&ドロップで直感的に行えるため、思考を妨げません。まずはこれらのツールの無料プランを試してみて、テンプレートの使い勝手を確認してみることをお勧めします。

これらのテンプレートはあくまで出発点です。自社のビジネスモデルや組織構造に合わせて、自由にカスタマイズし、最も分かりやすく、最も実用的な「自分たちのKPIツリー」を育てていきましょう。

まとめ

本記事では、目標達成のための強力なフレームワークである「KPIツリー」について、その基本的な概念から作成メリット、具体的な作り方、業種別の事例、そして運用を成功させるためのポイントまで、網羅的に解説してきました。

KPIツリーの本質は、単に目標を数値で管理することだけにあるのではありません。その真の価値は、組織の壮大なビジョン(KGI)と、現場の最前線で働くメンバー一人ひとりの日々の具体的なアクション(KPI)とを、論理的な因果関係で繋ぎ合わせることにあります。

最後に、KPIツリーを成功に導くための要点を改めて確認しましょう。

- KGIからKPIへ、論理的に分解する: 「なぜそうなるのか?」という問いに常に答えられる、明確な因果関係でツリーを構築します。数式で分解するアプローチが基本です。

- 関係者を巻き込み、現実的な目標を設定する: トップダウンの戦略と、ボトムアップの現場の知見を融合させ、全員が「自分ごと」として納得できるツリーと目標値を作成します。

- 可視化し、共有する: 作成したツリーは、いつでも誰もが見られる場所に共有し、組織の共通言語、共通の設計図として活用します。

- 定期的に見直し、改善を続ける: ビジネス環境の変化に対応するため、KPIツリーを「生きたドキュメント」として捉え、PDCAサイクルを回し続けます。

KPIツリーは、データに基づいた客観的な意思決定を可能にし、限られたリソースを最も効果的な場所に集中させるための「羅針盤」です。そして同時に、メンバーに仕事の意義と目的を示し、チームの一体感を醸成し、モチベーションを高めるための「コミュニケーションツール」でもあります。

この記事を参考に、まずは自社の最も重要な目標(KGI)は何かを定義し、それを達成するためのKSF、KPIをチームで話し合うことから始めてみてはいかがでしょうか。その小さな一歩が、組織を目標達成へと導く、大きな推進力となるはずです。