企業の根幹をなす「人」。その「人」に関わる採用、労働条件、育成、退職、そして年金に至るまで、専門家として企業と従業員を支えるのが「社労士(社会保険労務士)」です。働き方改革や人的資本経営といった言葉が注目される現代において、その重要性はますます高まっています。

しかし、「社労士って具体的にどんな仕事をするの?」「資格を取るのは難しい?」「将来性はあるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、社労士という仕事の全体像を深く理解できるよう、その定義から仕事内容、働き方、年収、そして最難関ともいわれる試験の概要まで、網羅的に解説します。社労士を目指している方はもちろん、人事労務の仕事に興味がある方、キャリアアップを考えている方にとっても、有益な情報となるはずです。

目次

社労士(社会保険労務士)とは?

社労士とは、「社会保険労務士」の略称であり、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。この資格を持つ者は、労働関連法規や社会保険諸法令に関する専門家として、企業の健全な発展と、そこで働く人々の福祉向上をサポートする重要な役割を担います。

現代の企業経営において、「ヒト・モノ・カネ・情報」は4大経営資源といわれますが、社労士が専門とするのは、その中でも最も重要かつ複雑な「ヒト(人材)」に関する領域です。具体的には、従業員の採用から退職までの間に発生する労働・社会保険の手続き、適切な労務管理、そしてより良い職場環境を構築するためのコンサルティングなど、その業務は多岐にわたります。

なぜ今、社労士の存在がこれほどまでに重要視されているのでしょうか。その背景には、いくつかの社会的な変化があります。

第一に、労働関連法規の複雑化と頻繁な法改正です。働き方改革関連法をはじめ、育児・介護休業法、労働契約法など、企業が遵守すべき法律は年々増え、内容も複雑になっています。これらの法改正に正確に対応し、コンプライアンス(法令遵守)を徹底することは、企業にとってリスク管理の観点から不可欠です。専門知識を持たない担当者だけでは対応が難しく、専門家である社労士への依存度が高まっています。

第二に、労働者の権利意識の高まりと労使トラブルの増加です。インターネットの普及により、労働者は自身の権利に関する情報を容易に入手できるようになりました。その結果、未払い残業代の請求、不当解雇、ハラスメントなどをめぐる個別労働紛争は後を絶ちません。社労士は、こうしたトラブルを未然に防ぐための就業規則の整備や職場環境の改善を支援し、万が一トラブルが発生した際には、経営者と従業員の間に立ち、公正な立場から解決へと導く役割を果たします。

第三に、働き方の多様化への対応です。終身雇用や年功序列といった従来の日本型雇用システムが変化し、非正規雇用の増加、テレワークの普及、副業・兼業の解禁など、人々の働き方は大きく変わりました。こうした多様な働き方に対応した人事制度や労務管理体制を構築することは、企業が優秀な人材を確保し、生産性を向上させるための重要な課題です.社労士は、それぞれの企業の実情に合った柔軟な制度設計をサポートします。

このように、社労士は単なる手続きの代行者ではありません。法律の専門家として企業のリスクを管理し、人事労務のコンサルタントとして組織の成長を促進し、そして時には経営者と従業員の架け橋となる、まさに企業の成長と従業員の福祉を両立させるために不可欠なパートナーといえるでしょう。この複雑で変化の激しい時代において、その専門性は社会のあらゆる場面で求められています。

社労士の仕事内容

社労士の仕事は、法律によってその業務範囲が定められています。特に、社労士でなければ行うことができない「独占業務」が存在することが、この資格の大きな特徴です。ここでは、社労士の仕事を「独占業務」と「その他の専門業務」に分けて、具体的に解説します。

社労士の3つの独占業務

社会保険労務士法第2条では、社労士だけが行える独占業務として「1号業務」「2号業務」「3号業務」が定められています。これらの業務を社労士以外の者が報酬を得て行うことは、法律で禁じられています。

1号業務:手続き代行

1号業務は、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成および提出に関する手続きの代行です。企業は従業員を雇用すると、労働保険(労災保険・雇用保険)や社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。これに伴い、行政機関(労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所など)に対して様々な書類を提出しなければなりません。これらの手続きは非常に煩雑で専門知識を要するため、社労士が企業に代わって行います。

具体的な業務例

- 労働保険・社会保険の新規適用: 会社設立時に、労働保険や社会保険に加入するための手続き

- 従業員の入退社手続き: 従業員の採用時に行う雇用保険・健康保険・厚生年金保険の資格取得手続き、退職時に行う資格喪失手続き

- 労働保険の年度更新: 年に一度、前年度の確定保険料と新年度の概算保険料を計算し、申告・納付する手続き

- 社会保険の算定基礎届: 年に一度、全従業員の4月~6月の給与を基に、その年の標準報酬月額を決定するための届出

- 各種保険給付の申請: 従業員が業務中や通勤中に怪我をした際の「労災保険給付」、病気や怪我で会社を休んだ際の「傷病手当金」、出産した際の「出産手当金・出産育児一時金」、育児休業中の「育児休業給付金」、失業した際の「失業等給付」などの申請手続き

- 36(サブロク)協定の作成・届出: 従業員に法定労働時間を超えて時間外労働(残業)や休日労働をさせる場合に、労働基準監督署へ提出が必要な協定書の作成・届出

これらの手続きは、一つでも怠ると法律違反となったり、従業員が正当な給付を受けられなくなったりする可能性があります。社労士が正確かつ迅速に手続きを代行することで、企業は法令遵守を徹底できると同時に、煩雑な事務作業から解放され、本来の事業活動に専念できるという大きなメリットがあります。

2号業務:帳簿書類の作成

2号業務は、労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成です。労働基準法では、企業に対して「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の作成と保管を義務付けています。これらは「法定三帳簿」と呼ばれ、適正な労務管理の基礎となる重要な書類です。

具体的な対象帳簿

- 労働者名簿: 従業員の氏名、生年月日、履歴、従事する業務の種類などを記載した名簿。

- 賃金台帳: 従業員ごとの労働日数、労働時間数、基本給、手当、控除額などを記載した、給与計算の根拠となる台帳。

- 出勤簿: 従業員の出勤日、始業・終業時刻、休憩時間、時間外労働時間などを記録した帳簿。タイムカードや勤怠管理システムの記録もこれに該当します。

これらの帳簿は、単に作成すればよいというものではなく、法律で定められた項目を網羅し、常に最新の状態で正確に記載・管理する必要があります。例えば、賃金台帳の記載に誤りがあれば給与の未払いにつながり、出勤簿の管理が不適切であれば長時間労働を見過ごす原因にもなりかねません。

社労士は、法的な要件を満たした帳簿書類の作成を代行・指導することで、企業の労務管理の土台を固め、労働基準監督署の調査(臨検監督)などにも耐えうる体制の構築を支援します。 これにより、労使間の無用なトラブルを未然に防ぎ、企業のコンプライアンス強化に貢献します。

3号業務:コンサルティング

3号業務は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること、つまり人事労務に関するコンサルティング業務です。これは、社労士の専門性が最も発揮される業務領域の一つといえます。

手続き代行(1号業務)や帳簿作成(2号業務)が「守り」の業務だとすれば、コンサルティング(3号業務)は企業の成長を後押しする「攻め」の業務と位置づけられます。企業の経営課題やビジョンを深く理解した上で、人事労務の観点から最適な解決策を提案します。

具体的なコンサルティング内容

- 就業規則の作成・変更: 企業のルールブックである就業規則を、法改正や企業の実情に合わせて作成・見直し、働きやすい職場環境の基盤を整備します。

- 人事制度・賃金制度の設計: 従業員のモチベーションを高め、企業の業績向上に繋がるような評価制度や、公平で納得感のある賃金体系、退職金制度などを設計・導入します。

- 労働時間管理・働き方改革支援: 長時間労働の削減、テレワークやフレックスタイム制の導入、同一労働同一賃金への対応など、現代的な働き方を実現するためのコンサルティングを行います。

- ハラスメント対策: パワハラ、セクハラ、マタハラなどを防止するための研修の実施や、相談窓口の設置、発生時の対応フローの構築を支援します。

- メンタルヘルス対策: ストレスチェック制度の適切な運用や、休職・復職支援プログラムの整備など、従業員の心の健康を守るための体制づくりをサポートします。

- 助成金の活用提案: 雇用維持や人材育成、職場環境改善などに取り組む企業が活用できる、国や自治体の様々な助成金について情報提供し、申請をサポートします。

社労士は、法律知識だけでなく、経営的な視点も持って企業の課題解決にあたることで、単なる専門家を超えた「経営のパートナー」としての価値を発揮します。

その他の専門業務

上記の独占業務以外にも、社労士はその専門性を活かして様々な業務を行います。中でも特徴的なのが「紛争解決手続代理業務」です。

紛争解決手続代理業務(特定社労士)

近年増加する個別労働関係紛争(解雇、賃金引き下げ、ハラスメントなどをめぐる個々の労働者と事業主との間のトラブル)を、裁判によらずに解決する手段として「裁判外紛争解決手出続(ADR)」が注目されています。

このADRにおいて、紛争の当事者を代理して、和解交渉やあっせん手続きを行うことができるのが「特定社会保険労務士(特定社労士)」です。特定社労士になるには、社労士登録後、厚生労働大臣が定める特別研修を修了し、「紛争解決手続代理業務試験」に合格する必要があります。

特定社労士は、労働問題に関する深い知識と交渉術を駆使して、当事者の主張を法的に整理し、円満な解決(和解)を目指します。 裁判に比べて手続きが迅速かつ非公開で、費用も安価に抑えられるため、労使双方にとってメリットの大きい解決方法といえます。この業務は、労働者の権利を守ると同時に、企業のダメージを最小限に抑える上で非常に重要な役割を果たしています。

社労士の働き方とキャリア

社労士の資格を取得した後のキャリアパスは一つではありません。大きく分けて、組織に所属して働く「勤務社労士」と、独立して自身の事務所を経営する「開業社労士」という2つの道があります。それぞれの特徴や、活躍できる職場について詳しく見ていきましょう。

勤務社労士

勤務社労士とは、一般企業や社会保険労務士事務所、コンサルティングファームなどに雇用されて働く社労士のことを指します。資格取得後、まずは実務経験を積むためにこの道を選ぶ人が多いです。

勤務社労士のメリット

- 安定した収入と福利厚生: 毎月固定の給与が支払われ、社会保険や退職金制度などの福利厚生も充実しているため、安定した生活基盤を築きやすいです。

- 実務経験の蓄積: 特に社労士事務所に勤務する場合、様々な業種・規模のクライアントを担当することで、短期間に多様な実務経験を積むことができます。企業の人事部では、自社の課題に深く関わり、制度設計から運用まで一貫した経験を積むことが可能です。

- 分業と協業: 組織の一員として、他の専門家(弁護士、税理士など)や同僚と協力しながら業務を進めることができます。自分一人ですべての責任を負うプレッシャーが少なく、チームで大きな課題に取り組める点が魅力です。

- 教育・研修制度: 企業によっては、研修制度が整っており、継続的なスキルアップのためのサポートを受けられます。

勤務社労士のデメリット

- 業務範囲の限定: 所属する組織の方針や担当部署によっては、特定の業務(例:給与計算や手続き業務のみ)に特化することになり、社労士業務の全体像を掴みにくい場合があります。

- 収入の上限: 安定している反面、給与テーブルが決まっているため、開業社労士のように年収が数千万円になるといった飛躍的な収入増は期待しにくいです。

- 裁量の制限: 組織の方針や上司の指示に従って業務を進める必要があり、自分の考えだけで仕事を進めることは難しい場面もあります。

勤務社労士は、安定した環境で着実に専門性を高めたい人や、チームで協力して働くことにやりがいを感じる人、将来の独立開業に向けてまずは実務経験を積みたい人に向いているといえるでしょう。

開業社労士

開業社労士とは、独立して自分の社会保険労務士事務所を設立し、経営者として事業を行う社労士です。勤務社労士として経験を積んだ後に、この道を選ぶケースが一般的です。

開業社労士のメリット

- 収入に上限がない: 自分の努力や経営手腕次第で、収入を大きく伸ばすことが可能です。顧問契約を増やしたり、高単価のコンサルティング案件を獲得したりすることで、年収1,000万円、2,000万円以上を目指すことも夢ではありません。

- 自由な働き方: 働く時間や場所、受ける仕事の種類などをすべて自分で決めることができます。定年もありませんので、自分のペースで長く働き続けることが可能です。

- 幅広い業務経験: 手続き代行からコンサルティング、営業、経理、経営戦略まで、事務所運営に関わるすべての業務に携わるため、非常に幅広いスキルが身につきます。

- やりがい: 自分の理念に基づいて事務所を運営し、直接クライアントから感謝される機会も多く、大きなやりがいと達成感を得られます。

開業社労士のデメリット

- 収入の不安定さ: 顧客を獲得できなければ収入はゼロになるリスクがあります。事業が軌道に乗るまでは、収入が不安定な時期が続くことも覚悟しなければなりません。

- 自己責任: 業務上のミスや経営判断の誤りなど、すべての責任を自分一人で負うことになります。

- 営業活動の必要性: 専門業務に加えて、自ら顧客を開拓するための営業活動やマーケティングが不可欠です。専門知識があるだけでは成功は難しいといえます。

- 孤独感: すべてを一人で判断し、解決しなければならない場面も多く、孤独を感じることがあるかもしれません。

開業社労士は、経営者としての視点を持ち、リスクを恐れずにチャレンジできる人、高い自己管理能力と営業力を持つ人、自分の理想とするサービスを追求したい人に向いている働き方です。

社労士が活躍できる主な職場

社労士の専門知識は、様々な場所で求められています。ここでは、代表的な3つの職場を紹介します。

社会保険労務士事務所

社労士にとって最も代表的な職場です。大小さまざまな規模の事務所があり、中小企業を主なクライアントとして、労働・社会保険の手続き代行や給与計算、労務相談など、幅広いサービスを提供します。

- 仕事の特徴: 複数のクライアントを担当するため、多様な業種・業界の労務事情に触れることができます。1号業務・2号業務といった基礎的な実務から、3号業務のコンサルティングまで、社労士としての総合力を養うのに最適な環境です。

- キャリアパス: スタッフとして経験を積んだ後、チームをまとめるマネージャーや、事務所経営に参画するパートナー(役員)を目指す道があります。また、ここで得た経験と人脈を基に独立開業する人も多くいます。

一般企業の人事・総務部

事業会社に所属し、自社の人事・労務課題に専門家として取り組みます。特に、コンプライアンス意識の高い大手企業や、人事制度の改革を進めている成長企業などで需要が高いです。

- 仕事の特徴: 外部の立場ではなく、当事者として自社の課題解決に深く関与できるのが魅力です。就業規則の改定、人事評価制度の運用、従業員研修の企画、労使交渉など、事業の成長に直結する戦略的な人事業務に携わることができます。

- キャリアパス: 労務のスペシャリストとしてキャリアを積むだけでなく、人事部門の管理職(労務課長、人事部長など)や、CHRO(最高人事責任者)を目指すことも可能です。

コンサルティングファーム

人事戦略や組織開発を専門とするコンサルティングファームでも、社労士の知見は高く評価されます。

- 仕事の特徴: クライアントは大手企業が中心となることが多く、M&Aに伴う人事制度の統合(PMI)、グローバルな人事評価制度の構築、タレントマネジメントシステムの導入支援といった、より高度で大規模なプロジェクトに関わります。労働法の知識に加え、経営戦略に関する深い理解や論理的思考力、プレゼンテーション能力が求められます。

- キャリアパス: プロジェクト単位で様々な企業の経営課題に触れるため、短期間で高度なコンサルティングスキルが身につきます。高年収が期待できる一方、非常に多忙で高い成果が求められる厳しい環境でもあります。

社労士の年収

社労士資格の取得を考える上で、年収は非常に気になるポイントの一つでしょう。社労士の年収は、働き方(勤務か開業か)、経験年数、スキル、勤務先の規模、地域など、様々な要因によって大きく変動します。

厚生労働省が発表している「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、職種「社会保険労務士」を含む「その他の経営・金融・保険専門職業従事者」の平均年収は約781万円となっています。ただし、この数値はあくまで全体の平均値であり、実態はより多様です。

参照:厚生労働省 令和5年賃金構造基本統計調査

ここでは、「勤務社労士」と「開業社労士」に分けて、年収の実態をより詳しく見ていきます。

| 働き方 | 年収レンジ(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 勤務社労士 | 400万円~1,000万円以上 | 安定しているが、給与の上限はある程度決まっている。企業の規模や役職、経験年数によって大きく変動する。 |

| 開業社労士 | 300万円未満~3,000万円以上 | 収入の個人差が非常に大きい。経営手腕や営業力次第で高収入が可能だが、事業が軌道に乗らないリスクもある。 |

勤務社労士の年収

勤務社労士の年収は、所属する組織の給与体系に準じます。

- 一般企業の人事・総務部: その企業の給与水準によります。一般的に、企業の規模が大きくなるほど年収も高くなる傾向があります。20代~30代前半の担当者クラスであれば400万円~600万円、管理職クラスになれば800万円~1,000万円以上を目指すことも可能です。

- 社会保険労務士事務所: 事務所の規模や方針によって差があります。入所後数年の若手スタッフであれば350万円~500万円程度からスタートし、経験を積んで中核的な役割を担うようになると600万円~800万円程度になるケースが多いです。パートナーなど経営層になれば、1,000万円を超えることもあります。

- コンサルティングファーム: 他の職場に比べて年収水準は高く、実力次第では20代で600万円以上、30代で1,000万円を超えることも珍しくありません。ただし、高い成果が求められる厳しい環境です。

勤務社労士として年収を上げていくには、単に資格を持っているだけでなく、人事制度設計やM&A関連の労務、英語力など、付加価値の高い専門スキルを身につけることが重要です。

開業社労士の年収

開業社労士の年収は、まさに青天井であり、個人の力量にすべてがかかっています。日本社会保険労務士会連合会が実施した調査では、年収300万円未満の層から3,000万円以上の層まで、非常に幅広く分布していることが示されています。

年収を左右する主な要因は以下の通りです。

- 顧客数と契約形態: 安定した収入基盤となるのは、毎月定額の報酬が発生する「顧問契約」です。顧問先の数をいかに増やせるかが、年収を安定・向上させる上での鍵となります。

- 業務内容: 手続き代行や給与計算といった定型的な業務だけでなく、就業規則の作成・変更、人事制度コンサルティング、助成金申請代行といった、単価の高いスポット業務をどれだけ獲得できるかが、年収を大きく引き上げます。

- 専門性とブランディング: 「ハラスメント対策に強い」「IT業界の労務管理に精通している」「助成金のエキスパート」など、特定の分野で専門性を確立し、「〇〇といえばこの社労士」というブランドを築くことができれば、他との差別化が図れ、高単価での受注につながります。

- 営業力と人脈: どんなに優れた専門知識があっても、顧客がいなければ仕事になりません。セミナー開催、ウェブサイトやSNSでの情報発信、異業種交流会への参加などを通じて、自身の存在をアピールし、顧客や紹介に繋がる人脈を構築する能力が不可欠です。

開業して成功すれば、勤務社労士では得られないような高収入を実現できる可能性があります。しかし、そのためには専門家としてのスキルだけでなく、経営者としての総合的な能力が問われることを理解しておく必要があります。社労士の年収は、資格取得がゴールではなく、その専門性を社会のニーズに合わせてどう活かしていくかによって決まるのです。

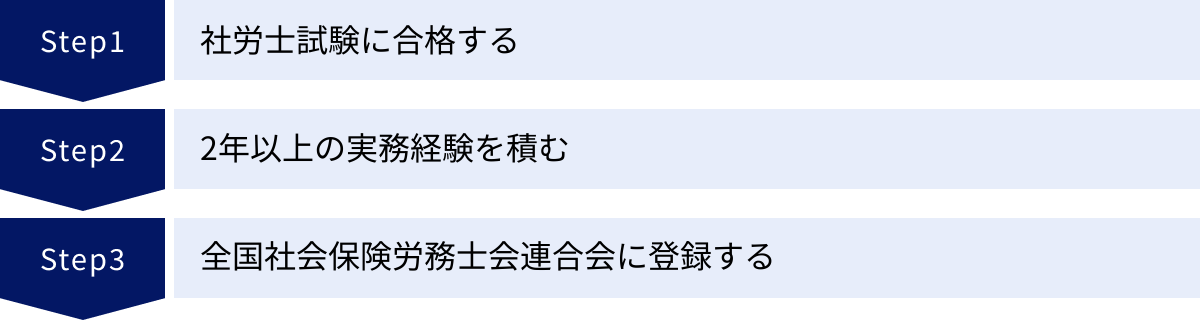

社労士になるための3つのステップ

社労士として社会で活躍するためには、いくつかの決められたステップを踏む必要があります。単に試験に合格するだけでは「社労士」を名乗ることはできません。ここでは、社労士になるための具体的な道のりを3つのステップに分けて解説します。

① 社労士試験に合格する

社労士になるための最初の、そして最大の関門が、年に一度実施される社会保険労務士試験に合格することです。後述するように、この試験は合格率が例年一桁台という非常に難易度の高い国家試験であり、合格には集中的かつ計画的な学習が不可欠です。

多くの受験生は、法律初学者であれば1,000時間程度の勉強時間が必要とされています。働きながら合格を目指す場合は、1年半から2年以上の長期的な学習計画を立てるのが一般的です。

学習方法としては、大きく分けて以下の3つがあります。

- 独学: 市販のテキストや問題集を使って自分で学習を進める方法です。費用を最も安く抑えられますが、学習スケジュールの管理やモチベーションの維持、法改正情報のキャッチアップなどをすべて自分で行う必要があり、強い意志が求められます。

- 資格予備校(通学・オンライン): 専門の講師から直接指導を受けられるのが最大のメリットです。カリキュラムに沿って学習すればよいため効率的で、疑問点もすぐに質問できます。ただし、費用は高額になる傾向があります。

- 通信講座: 予備校が提供する教材や講義動画を使って、自分のペースで学習を進める方法です。独学と予備校の中間的な選択肢で、費用を抑えつつ質の高い教材で学びたい人に適しています。

どの方法を選ぶにせよ、この難関試験を突破することが、社労士としてのキャリアをスタートさせるための第一歩となります。

② 2年以上の実務経験を積む

社労士試験に合格した後、すぐに登録できるわけではありません。次に必要となるのが、労働社会保険諸法令に関する2年以上の実務経験です。これは、社労士として適切な業務を遂行するための実践的な能力を担保するために設けられた要件です。

実務経験として認められる業務は、社会保険労務士法で具体的に定められています。主なものは以下の通りです。

- 労働社会保険諸法令に基づく申請書、届出書、報告書などの作成や提出事務

- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(労働者名簿、賃金台帳など)の作成事務

- 一般企業の総務部や人事部、社会保険労務士事務所、労働組合、官公庁などでの上記に関する事務

しかし、試験合格者の中には、こうした実務経験が2年に満たない、あるいは全くないという方も少なくありません。そのような方のために、実務経験に代わる措置として「事務指定講習」が用意されています。

この講習は、全国社会保険労務士会連合会が実施するもので、「通信指導課程(4か月)」と「面接指導課程(4日間)」で構成されています。講習を修了することで、2年以上の実務経験があると見なされ、登録要件を満たすことができます。実際、多くの試験合格者がこの事務指定講習を受講して、社労士登録へと進んでいます。

③ 全国社会保険労務士会連合会に登録する

試験合格と実務経験(または事務指定講習修了)という2つの要件を満たしたら、いよいよ最終ステップである登録手続きに進みます。社会保険労務士として業務を行うためには、全国社会保険労務士会連合会が備える社会保険労務士名簿に登録し、かつ、いずれかの都道府県社会保険労務士会に入会しなければなりません。

手続きの主な流れは以下の通りです。

- 入会を希望する都道府県の社会保険労務士会に必要書類を提出する。 (登録申請書、試験合格証書の写し、実務経験証明書または事務指定講習修了証など)

- 登録免許税(3万円)と登録手数料(3万円)を納付する。

- 都道府県社会保険労務士会の入会金および年会費を納付する。(金額は各会によって異なります)

登録には、働き方に応じて以下の3つの種別があります。

- 開業: 独立して事務所を構える場合。

- 勤務等: 企業や社労士事務所などに勤務する場合。

- その他: 開業も勤務もしていないが、登録を維持したい場合。

すべての手続きが完了し、社会保険労務士証票が交付されて、初めて正式に「社会保険労務士」と名乗り、独占業務を含む社労士業務を行うことができるようになります。この登録こそが、プロの専門家としてのキャリアの本当のスタートラインです。

社労士試験の概要と難易度

社労士を目指す上で避けては通れない社会保険労務士試験。その難易度は数ある国家資格の中でもトップクラスといわれています。ここでは、試験の具体的な内容と、なぜそれほどまでに難しいのか、その理由を徹底的に解説します。

受験資格

社労士試験は誰でも受験できるわけではなく、一定の受験資格が定められています。受験資格は「学歴」「実務経験」「国家試験合格」の3つのカテゴリーに大別され、いずれか1つを満たす必要があります。

| 区分 | 主な要件例 |

|---|---|

| 学歴 | ・大学、短期大学、高等専門学校(5年制)を卒業した者 ・専門職大学、専門職短期大学を卒業した者 ・修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の専修学校の専門課程を修了した者 |

| 実務経験 | ・労働社会保険諸法令の実施事務に3年以上従事した者 ・国または地方公共団体の公務員として行政事務に3年以上従事した者 ・社会保険労務士もしくは弁護士の業務の補助事務に3年以上従事した者 |

| 国家試験合格 | ・行政書士試験に合格した者 ・司法試験予備試験に合格した者 ・厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者(労働安全コンサルタント、衛生管理者など) |

上記はあくまで一例です。受験資格は細かく規定されているため、自分が該当するかどうかは、必ず事前に全国社会保険労務士会連合会 試験センターの公式サイトで詳細を確認してください。

参照:全国社会保険労務士会連合会 試験センター

試験日と試験科目

社労士試験は、例年8月の第4日曜日に全国の主要都市で一斉に実施されます。試験は午前の「選択式試験」と午後の「択一式試験」の2部構成で行われます。

| 試験形式 | 試験時間 | 問題形式・配点 | 科目 |

|---|---|---|---|

| 選択式試験 | 80分 | 各科目に5つの空欄があり、適切な語句を選択肢から選ぶ。全8科目、各5点、合計40点満点。 | ①労働基準法及び労働安全衛生法 ②労働者災害補償保険法 ③雇用保険法 ④労務管理その他の労働に関する一般常識 ⑤社会保険に関する一般常識 ⑥健康保険法 ⑦厚生年金保険法 ⑧国民年金法 |

| 択一式試験 | 210分 | 5つの選択肢から1つの正解を選ぶ。全7科目、各10問、合計70点満点。 | ①労働基準法及び労働安全衛生法 ②労働者災害補償保険法 ③雇用保険法 ④労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識 ⑤健康保険法 ⑥厚生年金保険法 ⑦国民年金法 |

見ての通り、試験科目は労働法から社会保険法まで多岐にわたり、非常に広範な知識が問われます。

合格率と難易度

社労士試験の難易度を最も端的に示しているのが、その合格率の低さです。ここ数年の合格率は以下の通りです。

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和5年度 | 42,741人 | 2,720人 | 6.4% |

| 令和4年度 | 40,633人 | 2,134人 | 5.3% |

| 令和3年度 | 37,306人 | 2,937人 | 7.9% |

| 令和2年度 | 34,845人 | 2,237人 | 6.4% |

| 令和元年度 | 38,428人 | 2,525人 | 6.6% |

参照:全国社会保険労務士会連合会 試験センター

このように、合格率は例年6%前後で推移しており、100人受験しても6人程度しか合格できない超難関試験であることが分かります。この合格率の低さは、司法書士(約5%)や行政書士(約10%)といった他の法律系国家資格と比較しても、その難易度の高さを示しています。しかし、この厳しい試験を突破した者だけが手にできる資格だからこそ、社会的に高い専門性が認められ、価値ある資格となっているのです。

合格基準点

社労士試験の合格を特に困難にしているのが、その独特な合格基準です。合格するためには、「総得点の基準」と「科目別の基準」の両方をクリアしなければなりません。

- 選択式試験: ①総得点がおおむね6割以上(例:40点満点中24点以上)、かつ、②各科目で原則3点以上(全8科目)

- 択一式試験: ①総得点がおおむね6割以上(例:70点満点中44点以上)、かつ、②各科目で原則4点以上(全7科目)

※合格基準点は、毎年の試験問題の難易度に応じて補正(救済措置)が行われるため、変動します。

この「科目別の基準点(通称:足切り)」の存在が、受験生を大いに苦しめます。たとえ総合得点が合格ラインを大きく超えていても、たった1科目でも基準点に満たない科目があれば、その時点で不合格となってしまいます。そのため、全科目をまんべんなく学習し、苦手科目を作らないことが絶対条件となります。

合格に必要な勉強時間

社労士試験の合格に必要な勉強時間は、一般的に800時間から1,000時間と言われています。法律系の学習経験がない初学者の場合は、1,000時間以上を見込む必要があるでしょう。

- 1日2時間の勉強を続けた場合:約1年2か月~1年5か月

- 1日3時間の勉強を続けた場合:約9か月~11か月

多くの社会人受験生は、仕事と両立しながら1年以上の長期的なスパンで学習計画を立てています。継続的な努力と自己管理が合格の鍵となります。

試験の難易度が高い理由

なぜ社労士試験はこれほどまでに難易度が高いのでしょうか。その理由は、主に以下の3点に集約されます。

試験範囲が広い

最大の理由は、圧倒的な試験範囲の広さです。労働基準法、労働安全衛生法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、国民年金法といった主要な法律に加え、「一般常識」科目ではこれら以外の労働・社会保険関連法規(労働組合法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、確定拠出年金法など)や、白書・統計までが範囲に含まれます。これらの膨大な法律の条文だけでなく、その背景にある趣旨、関連する判例、行政解釈を示す通達まで、深く正確な理解が求められます。

2つの試験形式で合格基準を満たす必要がある

前述の通り、「選択式」と「択一式」という性質の異なる2つの試験で、それぞれ総得点と科目別得点の両方の基準をクリアしなければなりません。

- 選択式試験は、条文や判例のキーワードを正確に記憶しているかを問う問題が多く、知識の精度が試されます。1点差で科目基準を満たせず涙をのむ受験生が後を絶ちません。

- 択一式試験は、事例問題などを通じて知識の応用力や、膨大な問題量を時間内に処理するスピードが求められます。

この2つのハードルを同時に越えるための、バランスの取れた学習戦略が不可欠です。

頻繁な法改正への対応が必要

社労士が扱う労働・社会保険関連の法律は、社会情勢や経済状況の変化を反映して、毎年のように改正が行われます。 試験では、基本的に試験が行われる年の4月1日時点で施行されている法律に基づいて出題されます。そのため、常に最新の法改正情報をキャッチアップし、知識をアップデートし続けなければなりません。 古いテキストや情報で学習していると、本試験で対応できないリスクがあります。この「追いつき続ける」努力も、社労士試験の難しさを高める一因です。

社労士資格を取得するメリット

合格率6%前後という厳しい試験を乗り越えて社労士資格を取得することには、それに見合うだけの大きなメリットがあります。ここでは、社労士になることで得られる4つの主なメリットをご紹介します。

幅広い分野で活躍できる

社労士の専門分野である「人」と「労働」は、あらゆる企業活動の根幹に関わるテーマです。そのため、社労士の活躍の場は特定の業界に限定されず、製造業、IT、医療、福祉、小売、サービス業など、あらゆる業種・規模の組織に広がっています。

活躍の形態も多様です。社労士事務所や一般企業の人事部はもちろんのこと、高度な専門性が求められるコンサルティングファーム、労働者の権利を守る労働組合、行政の立場で制度運営に関わる官公庁(年金事務所など)、さらには次世代を育成する教育機関など、その専門知識を活かせるフィールドは多岐にわたります。このように、自分の興味や適性に合わせてキャリアを選択できる自由度の高さは、社労士資格の大きな魅力です。

独立開業を目指せる

社労士の仕事には、法律で定められた「独占業務」(1号・2号・3号業務)があります。これは、資格を持つ者だけが報酬を得て行うことができる業務です。この独占業務があることにより、他の職種に比べて独立開業がしやすいという大きなアドバンテージがあります。

独立開業すれば、定年という概念はありません。自分の健康と意欲が続く限り、生涯にわたって専門家として働き続けることが可能です。また、働く時間や場所、受ける仕事の内容を自分の裁量でコントロールできるため、ワークライフバランスを重視した働き方を実現することもできます。経営者として自分の事務所を大きくしていくという、ダイナミックなキャリアを築ける点も、独立開業の醍醐味といえるでしょう。

社会貢献度が高い仕事ができる

社労士の仕事は、その根底に「企業の健全な発展」と「労働者の福祉向上」という2つの大きな目的があります。これは、非常に社会貢献度の高い仕事であることを意味します。

例えば、適正な労務管理の指導を通じて、長時間労働や賃金未払いといった問題を解決し、労働者が安心して働ける環境を整えること。ハラスメントのない職場づくりを支援し、すべての人が尊重される組織文化を醸成すること。年金相談を通じて、人々の老後の生活設計をサポートすること。これらの業務は、一つひとつが社会をより良くすることに直接繋がっています。

「自分の専門知識が、誰かの役に立っている」という実感を得やすいことは、仕事に対する大きなやりがいとなり、日々のモチベーションの源泉となるでしょう。

専門知識で安定したキャリアを築ける

労働法や社会保険制度は、私たちの社会にとって不可欠なインフラです。企業が存在し、人々が働く限り、これらの法律に関する専門家の需要がなくなることはありません。AI(人工知能)技術が進化しても、複雑な法律の解釈や、個別の事情に応じたコンサルティング、労使間の感情が絡むトラブルの解決といった業務は、人間にしかできない領域です。

特に、働き方改革や人的資本経営といった新たな潮流の中で、人事労務の専門家の役割はますます重要になっています。一度身につけた社労士としての専門知識は、時代が変化しても陳腐化しにくい「一生ものの財産」となり、安定したキャリアを築くための強力な武器となります。 この専門性こそが、経済的な安定と将来への安心感をもたらしてくれる最大のメリットといえます。

社労士に向いている人の特徴

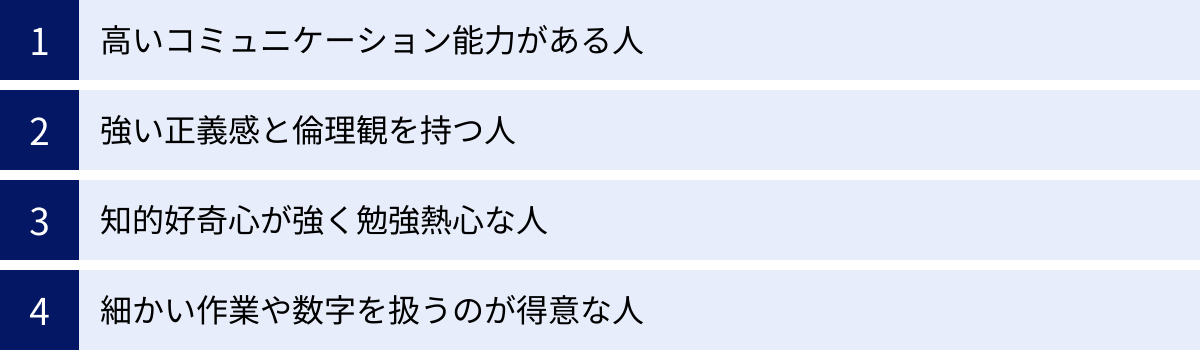

社労士は専門性が高く、やりがいのある仕事ですが、誰もが向いているわけではありません。資格取得を目指す前に、自分にその適性があるかを考えることも大切です。ここでは、社労士に向いている人の4つの特徴を解説します。

高いコミュニケーション能力がある人

社労士の仕事は、決してデスクで書類作成だけをしていれば完結するものではありません。むしろ、人と関わる場面が非常に多い仕事です。クライアントである企業の経営者や人事担当者、相談に訪れる従業員、手続きで関わる行政機関の職員など、様々な立場の人々と円滑な関係を築く必要があります。

特に重要なのが、相手の話に真摯に耳を傾ける「傾聴力」と、法律などの専門的な内容を相手のレベルに合わせて分かりやすく説明する「伝達力」です。経営者の悩みや課題を正確に引き出し、従業員の不安な気持ちに寄り添い、そして専門家として最適な解決策を論理的に、かつ、納得感が得られるように伝えなければなりません。信頼関係を築く力が、社労士としての成功を大きく左右します。

強い正義感と倫理観を持つ人

社労士は、社会保険労務士法第1条で「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与し、もつて事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」を使命とすると定められています。この使命を全うするためには、公正・中立な立場で物事を判断できる強い正義感と、高い倫理観が不可欠です。

時には、法令遵守の観点からクライアントである経営者に対して厳しい指摘をしなければならない場面もあります。また、従業員の権利を守るために、会社側と交渉することも求められます。どちらか一方に偏るのではなく、常に法律に基づいた正しい判断を下す姿勢が重要です。さらに、業務上知り得た企業の内部情報や個人のプライバシーに関する情報に対する厳格な守秘義務も課せられており、これを遵守する誠実さが絶対条件となります。

知的好奇心が強く勉強熱心な人

「社労士試験の難易度が高い理由」でも述べたように、社労士が扱う法律は頻繁に改正されます。また、社会情勢の変化に伴い、新たな労務課題も次々と生まれます。そのため、資格取得はゴールではなく、専門家としての学びのスタートラインに過ぎません。

新しい法律の内容をいち早く学び、最新の判例を追いかけ、世の中の働き方のトレンドを常に把握しておく必要があります。知的好奇心を持ち、自ら進んで知識をアップデートし続ける学習意欲がなければ、クライアントに質の高いサービスを提供し続けることはできません。全国社会保険労務士会連合会でも、会員に対して継続的な学習(CPD:継続的専門能力開発)を推奨しています。一生涯学び続ける姿勢がある人こそ、社労士として成長し続けられるのです。

細かい作業や数字を扱うのが得意な人

コンサルティングのような華やかな業務がある一方で、社労士の仕事には地道で緻密な作業も多く含まれます。労働・社会保険の申請書類の作成、給与計算、助成金の申請書類の準備など、正確さが命ともいえる事務作業が日常的に発生します。

書類の様式は複雑で、添付書類も多岐にわたります。数字の1つの間違いが、保険料の誤納付や給付金の不支給といった重大な結果につながる可能性もあります。そのため、膨大な量の条文や資料を粘り強く読み解き、細かい数字や記載事項を何度も確認するような、几帳面さや集中力、そして地道な作業を厭わない真面目さが求められます。

社労士の将来性

AIの台頭や社会構造の変化により、多くの仕事のあり方が問われる中、「社労士の仕事は将来なくなるのではないか?」と不安に思う方もいるかもしれません。しかし、結論から言えば、社労士の将来性は非常に明るいと考えられます。その理由は、現代社会が抱える大きな課題と、社労士の役割が密接に結びついているからです。

働き方改革による需要の増加

政府が推進する「働き方改革」は、社労士の専門性をこれまで以上に必要としています。長時間労働の是正、年次有給休暇の取得義務化、同一労働同一賃金の原則の適用、高度プロフェッショナル制度の導入など、企業が対応すべき法改正は後を絶ちません。

これらの新しい制度を正しく理解し、自社の実情に合わせて就業規則や賃金規程に落とし込み、適切に運用していくことは、多くの企業にとって大きな負担となっています。特に、法務・人事部門が充実していない中小企業においては、専門家である社労士のサポートが不可欠です。

さらに、テレワークや副業・兼業といった多様で柔軟な働き方が普及するにつれて、労働時間管理や人事評価、情報セキュリティといった新たな労務課題が生まれています。こうした複雑化する労務管理に対応できる唯一の国家資格者として、社労士への需要は今後も増え続けるでしょう。

人的資本経営への関心の高まり

近年、企業経営の世界では「人的資本経営」という考え方が大きな潮流となっています。これは、従業員を単なる「コスト」や「労働力」としてではなく、企業の持続的な成長を生み出す「資本」として捉え、その価値を最大限に引き出すことを目指す経営アプローチです。

具体的には、従業員のエンゲージメント(仕事への熱意や貢献意欲)の向上、多様な人材が活躍できるダイバーシティ&インクルージョンの推進、戦略的な人材育成やスキル開発、従業員の健康やウェルビーイングの増進といった取り組みが重要視されます。

これらの施策を企画・実行していく上で、人事労務のプロフェッショナルである社労士の知見は欠かせません。社労士は、法律の専門家という立場に留まらず、企業の経営戦略と人事戦略を結びつけ、組織全体の価値向上に貢献する「戦略人事のパートナー」としての役割を担うことが期待されています。 この流れは、社労士の業務をより付加価値の高いコンサルティング領域へとシフトさせ、その社会的地位をさらに高めていく要因となるでしょう。

単純な手続き代行業務の一部は将来的にAIに代替される可能性はありますが、複雑な課題解決や経営に踏み込んだコンサルティングといった、人間ならではの高度な判断力やコミュニケーション能力が求められる業務の重要性は、むしろ増していくと考えられます。

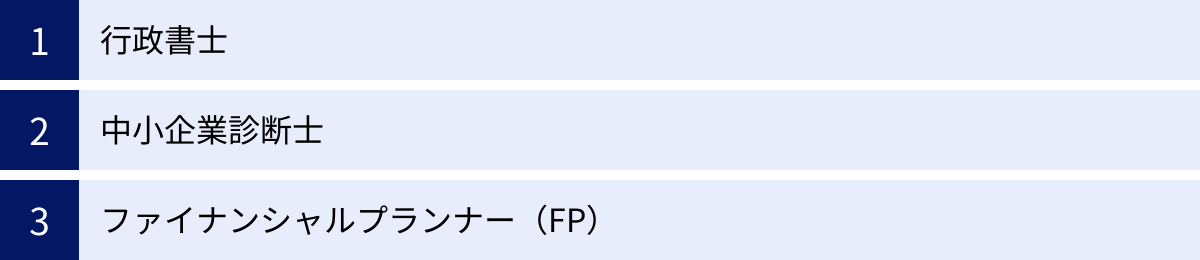

相性の良いダブルライセンス

社労士資格だけでも十分に高い専門性を発揮できますが、他の資格を併せて取得する「ダブルライセンス」によって、対応できる業務の幅を広げ、他の専門家との差別化を図ることができます。ここでは、社労士と特に相性の良い3つの資格を紹介します。

行政書士

社労士と行政書士は、ダブルライセンスとして最も人気が高く、親和性も非常に高い組み合わせです。行政書士は、官公署に提出する書類の作成・提出代行を独占業務としています。

- シナジー効果: 企業のライフサイクルにおいて、まず法人設立(定款認証、設立登記関連書類作成)や事業に必要な許認可(建設業許可、飲食店営業許可など)の申請を行政書士としてサポートし、その後、従業員を雇用する段階で労働・社会保険の手続きや労務管理を社労士としてサポートするという、ワンストップでのサービス提供が可能になります。これにより、クライアントの利便性が格段に向上し、長期的な関係を築きやすくなります。

中小企業診断士

中小企業診断士は、中小企業の経営課題に対応するための診断・助言を行う、経営コンサルタント唯一の国家資格です。

- シナジー効果: 社労士が「人」の専門家であるのに対し、中小企業診断士は財務、マーケティング、生産管理など「経営」全般の専門家です。この2つの視点を併せ持つことで、単なる労務問題の解決に留まらず、企業の経営戦略全体を踏まえた上で、最適な人事戦略や組織改革を提案できるようになります。例えば、財務状況を分析した上で説得力のある人件費計画を策定したり、事業計画と連動した人材育成プランを設計したりと、より高次元で付加価値の高いコンサルティングが実現できます。

ファイナンシャルプランナー(FP)

ファイナンシャルプランナー(FP)は、個人の資産設計やライフプランニングに関するアドバイスを行う専門家です。

- シナジー効果: 企業向けには、退職金制度や企業型確定拠出年金(DC)の導入・運用コンサルティングにおいて、社労士としての制度設計の知識に加え、FPとしての金融知識を活かし、従業員一人ひとりの視点に立ったきめ細かなアドバイスが可能になります。従業員向けのセミナーで、年金制度の説明と個人の資産形成を結びつけて解説するなど、説得力が増します。また、独立開業した際には、企業の労務相談だけでなく、個人の年金相談やライフプラン相談にも対応でき、顧客層を広げることができます。

まとめ

本記事では、社労士(社会保険労務士)という資格について、その基本的な役割から、具体的な仕事内容、多様な働き方とキャリア、年収、そして難関とされる試験の実態まで、多角的に掘り下げてきました。

社労士は、労働法と社会保険のエキスパートとして、企業のコンプライアンス遵守とリスク管理を支える「守りの要」であると同時に、人事労務コンサルティングを通じて企業の成長と組織の活性化を促す「攻めのパートナー」でもあります。その業務は、複雑な手続きの代行から、経営層への戦略的な提言まで、非常に幅広く、社会的な意義も大きいものです。

確かに、合格率が一桁台という社労士試験の道のりは平坦ではありません。広大な試験範囲、厳しい合格基準、絶え間ない法改正への対応など、乗り越えるべき壁は数多く存在します。

しかし、その困難を乗り越えた先には、専門家として社会に貢献できる大きなやりがいと、安定したキャリアを築ける確かな将来性が待っています。働き方改革や人的資本経営といった時代の大きなうねりの中で、企業と、そこで働くすべての人を支える社労士の専門性は、今後ますます輝きを増していくでしょう。

社労士は、変化の激しい時代において、企業と人の双方からますます必要とされる、未来への可能性に満ちた資格なのです。この記事が、社労士という仕事への理解を深め、あなたのキャリアを考える上での一助となれば幸いです。