中小企業診断士は、経営コンサルタントとして唯一の国家資格であり、キャリアアップや独立開業を目指す多くのビジネスパーソンから注目を集めています。しかし、その具体的な仕事内容や年収、将来性については、漠然としたイメージしか持っていない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、中小企業診断士という資格の全体像を徹底的に解剖します。仕事内容から働き方、年収、資格取得のメリット、将来性、そして難易度の高い試験を突破するための情報まで、網羅的に解説します。中小企業診断士を目指すべきか悩んでいる方、キャリアの選択肢を広げたいと考えている方にとって、必読の内容です。

目次

中小企業診断士とは

中小企業診断士は、単なる資格の名称ではありません。それは、日本の経済を支える中小企業の成長と発展に貢献する専門家としての役割そのものを指します。ここでは、中小企業診断士がどのような存在であり、社会でどのような役割を担っているのか、その本質に迫ります。

経営コンサルタント分野で唯一の国家資格

中小企業診断士の最も際立った特徴は、経営コンサルティングの分野における唯一の国家資格である点です。この資格は「中小企業支援法」に基づき、経済産業大臣が登録するものであり、国がその専門性を公式に認めていることを意味します。

世の中には、MBA(経営学修士)をはじめ、多種多様な民間コンサルティング資格や自称コンサルタントが存在します。それらが高い専門性を持つ場合も多々ありますが、「国家資格」という公的な裏付けがあるのは中小企業診断士だけです。この事実は、資格の信頼性と権威性に絶大な影響を与えます。

なぜ国がこのような資格を設けているのでしょうか。その背景には、日本経済における中小企業の重要性があります。日本に存在する企業の99%以上は中小企業であり、雇用の約7割を支えています。これらの企業が健全に成長・発展することが、日本経済全体の活性化に不可欠です。しかし、多くの中小企業は、大企業に比べて経営資源(ヒト・モノ・カネ・情報)が乏しく、経営上の様々な課題に直面しています。

そこで、専門的な知識とスキルを持ち、客観的な視点から中小企業の経営課題を分析し、的確な助言を行える人材を国として育成・確保する必要性が生まれました。これが、中小企業診断士制度が創設された根本的な理由です。中小企業診断士は、国の政策として中小企業を支援するために生まれた、いわば「公的な経営アドバイザー」なのです。この国家資格としての裏付けが、経営者や金融機関、行政機関からの厚い信頼につながっています。

中小企業の経営課題を診断・助言する専門家

中小企業診断士の基本的な役割は、その名の通り「中小企業の経営課題を診断し、助言する」ことです。この役割は、しばしば「企業の健康診断を行うお医者さん」に例えられます。人間が定期的に健康診断を受けて病気の早期発見・治療に努めるように、企業も専門家による経営診断を受けることで、潜在的な問題点を明らかにし、経営体質の強化を図ることができます。

診断士が行う「診断」は、非常に広範な領域に及びます。

- 財務・会計: 決算書の分析を通じた収益性、安全性、生産性の評価、資金繰りの改善提案など。

- マーケティング: 市場調査、顧客分析、販売戦略の立案、ブランディング強化、販路拡大の支援など。

- 生産管理: 生産プロセスの効率化、品質管理体制の構築、コスト削減策の提案など(主に製造業が対象)。

- 組織・人事: 組織構造の見直し、人事評価制度の構築、人材育成計画の策定、従業員のモチベーション向上策など。

- 情報システム: ITを活用した業務効率化(DX推進)、情報セキュリティ対策、ECサイトの構築・運用支援など。

- 法務: 企業経営に関連する法律(会社法、知的財産法など)に関する基礎的なアドバイスや、専門家(弁護士など)への橋渡し。

診断士は、これらの多角的な視点から企業を分析し、課題の根本原因を突き止めます。そして、単に問題点を指摘するだけでなく、企業の状況やリソースに応じた、実行可能で具体的な改善策を提案します。例えば、「売上が落ちている」という漠然とした悩みに対して、市場環境や競合の動向、自社の強み・弱みを分析した上で、「ターゲット顧客を絞り込み、SNSを活用した情報発信を強化しましょう」といった具体的なアクションプランを提示するのが診断士の仕事です。この「診断」と「助言」を通じて、企業の持続的な成長をサポートする専門家、それが中小企業診断士なのです。

中小企業と行政・金融機関をつなぐパイプ役

中小企業診断士の重要な役割の一つに、中小企業と、国や地方自治体、金融機関などをつなぐ「パイプ役」としての機能があります。多くの中小企業経営者は、日々の業務に追われ、自社で活用できる公的な支援制度や融資制度の情報を十分に収集できていないのが実情です。

国や自治体は、中小企業の成長を後押しするために、様々な補助金や助成金、低利の融資制度を用意しています。例えば、新たな設備投資を支援する「ものづくり補助金」、販路開拓を支援する「小規模事業者持続化補助金」、事業の転換を支援する「事業再構築補助金」など、その種類は多岐にわたります。しかし、これらの制度は情報が複雑で、申請手続きも煩雑なため、経営者自身がすべてを理解し、活用するのは困難です。

ここで中小企業診断士がパイプ役として活躍します。診断士は、企業の経営状況や今後の事業計画をヒアリングした上で、その企業に最も適した公的支援策を提案し、採択の可能性を高める事業計画書の作成を支援します。論理的で説得力のある事業計画書は、審査において高く評価されるため、診断士のサポートは採択率の向上に大きく貢献します。

また、金融機関との関係においてもパイプ役を果たします。企業が銀行から融資を受けたい場合、説得力のある事業計画書や資金繰り表の提出が不可欠です。診断士は、金融機関がどのような点を重視するかを熟知しているため、融資審査を通過しやすい書類作成を支援できます。これにより、企業の資金調達を円滑にし、成長の基盤を築く手助けをします。

このように、中小企業診断士は単に社内の問題解決にあたるだけでなく、外部の支援機関との橋渡し役を担うことで、企業が利用できるリソースを最大限に引き出し、その可能性を広げる重要な存在なのです。

独占業務はないが高い信頼性を持つ

中小企業診断士について語る際、必ずと言っていいほど触れられるのが「独占業務がない」という点です。弁護士の「法律事務」や税理士の「税務代理」のように、その資格がなければ行えない業務が、中小企業診断士には法律で定められていません。

この点を「弱み」と捉える声もありますが、見方を変えれば、これは大きな「強み」でもあります。独占業務がないということは、裏を返せば、担当できる業務範囲に制約がないことを意味します。財務、マーケティング、人事、生産管理といった経営のあらゆる側面に関与し、企業全体の最適化を目指すことができるのです。特定の専門分野に縛られることなく、経営者の最も身近な相談相手として、総合的な視点からアドバイスを提供できる柔軟性が、中小企業診断士の最大の価値の一つと言えるでしょう。

そして、独占業務がない代わりに中小企業診断士が持つ最大の武器が、国家資格としての「信頼性」です。中小企業診断士と名乗るためには、難関の国家試験を突破し、実務要件を満たした上で、国に登録しなければなりません。このプロセスを経た専門家であるという事実が、経営者に「安心して経営の根幹に関わる相談ができる」という信頼感を与えます。

法律上、中小企業診断士は「名称独占資格」に分類されます。これは、資格を持たない人が「中小企業診断士」やそれに類似した名称を名乗って活動することを禁じるものです。つまり、「中小企業診断士」という肩書そのものが、国によって保証された一定水準以上の知識とスキルを持つ証明となっているのです。独占業務という「法的な壁」ではなく、高い「信頼」を基盤に、中小企業のあらゆる課題に柔軟に対応できる専門家、それが中小企業診断士の真の姿です。

中小企業診断士の具体的な仕事内容

中小企業診断士の活動領域は非常に広く、その仕事内容は多岐にわたります。企業の内部深くに入り込むコンサルティングから、公的機関での相談業務、さらには知識を広く伝える教育的な活動まで、その役割は様々です。ここでは、中小企業診断士が日々どのような業務に取り組んでいるのか、具体的な仕事内容を掘り下げていきます。

企業の経営状況の分析と改善提案

中小企業診断士の最も中核となる業務は、企業の経営状況を客観的に分析し、具体的な改善策を策定・提案することです。これは「経営コンサルティング」そのものであり、診断士の専門性が最も発揮される場面です。

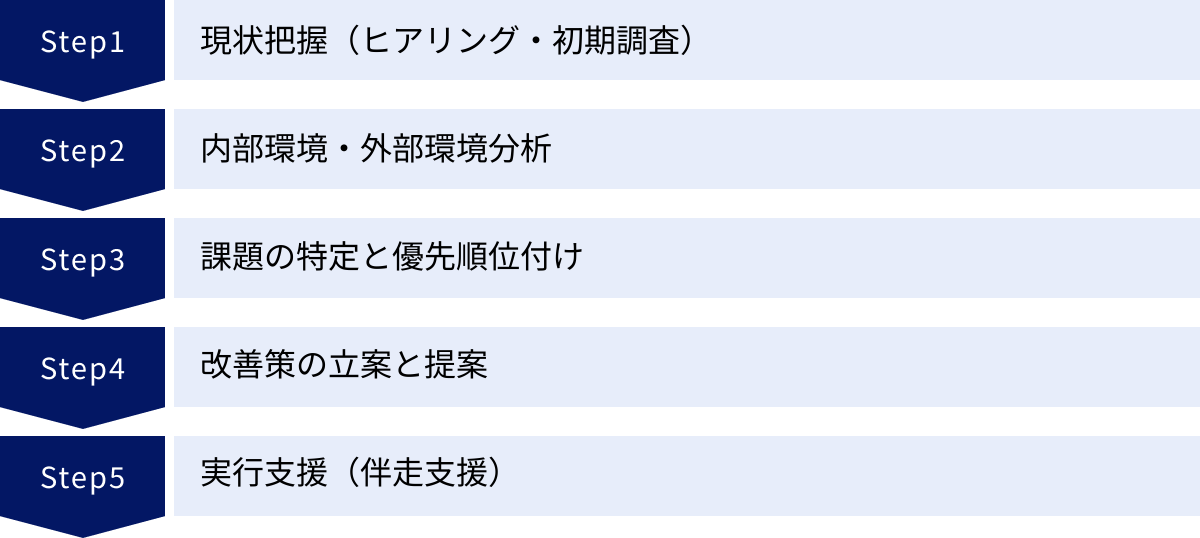

この業務のプロセスは、一般的に以下のような流れで進みます。

- 現状把握(ヒアリング・初期調査): まず、経営者や幹部社員、現場の従業員へのヒアリングを通じて、企業が抱えている課題や悩み、将来のビジョンなどを深く理解します。同時に、決算書などの財務データ、業界動向、競合情報といった客観的な情報も収集します。

- 内部環境・外部環境分析: 収集した情報を基に、企業の「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」を整理するSWOT分析などのフレームワークを用いて、企業の置かれている状況を多角的に分析します。内部環境(自社の組織体制や技術力など)と外部環境(市場や競合の動向など)の両面から分析することで、課題の本質を捉えます。

- 課題の特定と優先順位付け: 分析結果から、企業が取り組むべき具体的な経営課題を特定します。課題は複数見つかることがほとんどなため、緊急度や重要度、経営へのインパクトなどを考慮し、取り組むべき課題の優先順位を経営者と共に決定します。

- 改善策の立案と提案: 特定された課題を解決するための、具体的で実行可能なアクションプランを策定します。例えば、売上不振に悩む飲食店であれば、「新メニューの開発」「デリバリーサービスの導入」「SNSを活用した集客戦略の見直し」といった複数の選択肢を提示し、それぞれのメリット・デメリット、必要な投資、期待される効果などを分かりやすく説明します。

- 実行支援(伴走支援): 提案して終わりではなく、その計画が現場で着実に実行されるようサポートすることも重要な役割です。定期的な進捗会議への参加、現場でのオペレーション指導、発生した問題への対応など、経営者や従業員と一体となって改革を進める「伴走支援」は、コンサルティングの成果を確実なものにするために不可欠です。

このように、診断士は単なる評論家ではなく、企業の内部に入り込み、共に汗を流すパートナーとして、企業の変革を力強く推進していくのです。

補助金や助成金の申請サポート

中小企業にとって、事業の成長や新たな挑戦を実現するための資金調達は常に大きな課題です。国や地方自治体が提供する補助金・助成金は、返済不要(または低利)の貴重な資金源ですが、その活用には専門的な知識が求められます。中小企業診断士は、この補助金・助成金の申請サポートを通じて、企業の資金調達を強力に支援します。

診断士が関わる主な業務は以下の通りです。

- 最適な制度の選定: 世の中には無数の補助金・助成金制度が存在します。診断士は、企業の事業内容、経営課題、今後の投資計画などを踏まえ、数ある制度の中から最もマッチするものを選定し、提案します。

- 事業計画書の作成支援: 補助金の採択を勝ち取る上で最も重要なのが、事業計画書です。なぜこの事業が必要なのか、どのような新規性や優位性があるのか、市場にどのような影響を与えるのか、そして計画の実現可能性はどれくらいか、といった点を論理的かつ情熱的に記述する必要があります。診断士は、経営者の想いを言語化し、審査員の心に響く説得力のある事業計画書へと昇華させる手助けをします。SWOT分析や市場分析といった客観的なデータを用いることで、計画の妥当性を裏付けます。

- 申請手続きのサポート: 申請に必要な書類は多岐にわたり、手続きも複雑です。診断士は、必要書類のリストアップや記入方法のアドバイス、電子申請のサポートなどを行い、経営者の負担を軽減します。

- 採択後のフォロー: 無事に採択された後も、事業の実施報告や経費の精算報告など、様々な事務手続きが必要です。診断士はこれらの報告書作成を支援し、事業が計画通りに完了するまでサポートを続けます。

診断士が関与することで、事業計画の質が向上し、採択の可能性が大きく高まることが知られています。これは、多くの企業にとって、診断士に依頼する大きな動機となっています。

公的機関での相談業務や専門家派遣

中小企業診断士の活躍の場は、民間のコンサルティングだけにとどまりません。全国の商工会議所や商工会、よろず支援拠点、中小企業活性化協議会といった公的・準公的な中小企業支援機関においても、重要な役割を担っています。

これらの機関での主な仕事内容は以下の2つです。

- 窓口相談業務: 支援機関に設置された相談窓口に「相談員」として常駐し、訪れる様々な中小企業経営者からの経営相談に対応します。相談内容は、資金繰り、販路開拓、従業員教育、創業準備など多岐にわたります。限られた時間の中で、相手の悩みを的確に把握し、次の一歩につながるアドバイスを提供する能力が求められます。多くの独立診断士、特にキャリアの初期段階にある診断士にとって、多様な業種の事例に触れ、経験を積むための貴重な機会となっています。

- 専門家派遣(エキスパートバンク事業など): 支援機関が企業の要請に応じて専門家を派遣する制度です。診断士は登録専門家として、課題を抱える企業へ直接訪問し、より深く、継続的なコンサルティングを行います。窓口相談よりも一歩踏み込んだ支援であり、企業の現場で経営改善に直接関与することができます。これもまた、診断士としての実績を積み上げ、自身の専門性を高める上で非常に有効な活動です。

これらの公的業務は、安定した収入源となるだけでなく、地域の経営者や支援機関の職員、他の専門家とのネットワークを構築する絶好の機会となります。ここで築いた人脈が、後の民間のコンサルティング契約につながるケースも少なくありません。

セミナー講師や執筆活動

コンサルティング業務で培った専門知識や経験を、より多くの人々に伝える活動も、中小企業診断士の重要な仕事の一つです。具体的には、セミナーや研修の講師、書籍や雑誌・Webメディアでの執筆活動などが挙げられます。

- セミナー・研修講師: 自身の得意分野をテーマにしたセミナーを開催します。例えば、「初心者向け財務諸表の読み方講座」「Webマーケティング実践セミナー」「管理職のためのリーダーシップ研修」など、テーマは様々です。対象も、経営者、後継者、新入社員など多岐にわたります。分かりやすく、聴衆を惹きつけるプレゼンテーション能力が求められますが、多くの人に価値を提供できるやりがいのある仕事です。また、企業内研修の講師として招かれることもあります。

- 執筆活動: 経営専門誌や業界紙、ビジネス系のWebメディアなどに、専門家としての知見を活かした記事を寄稿します。補助金制度の解説、最新のマーケティングトレンド、経営戦略のフレームワークなど、テーマは多岐にわたります。文章を通じて、自身の専門性や考え方を広く発信することは、自身のブランディングを確立し、専門家としての認知度を高める上で非常に効果的です。さらに、経験を積んで書籍を出版する診断士もいます。

これらの情報発信活動は、直接的な収入源となるだけでなく、新たなコンサルティング案件の獲得や、自身の専門家としての地位を確立するための重要なマーケティング活動としての側面も持っています。

中小企業診断士の3つの働き方

中小企業診断士の資格を取得した後、その知識とスキルを活かす道は一つではありません。個々のライフプランやキャリアビジョンに応じて、多様な働き方を選択できるのがこの資格の大きな魅力です。ここでは、代表的な3つの働き方、「企業内診断士」「独立診断士」「副業・兼業診断士」について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しく解説します。

| 項目 | 企業内診断士 | 独立診断士 | 副業・兼業診断士 |

|---|---|---|---|

| 収入の安定性 | 高い | 低い(変動大) | 非常に高い(本業+α) |

| 収入の上限 | 会社の給与体系による | 青天井 | 本業+副業収入 |

| 働き方の自由度 | 低い | 高い | 中程度 |

| 関わる企業の多様性 | 限定的(主に自社) | 広い | 比較的広い |

| 主なメリット | 安定、自社への貢献、福利厚生 | 自由、高収入の可能性、多様な経験 | 低リスク、相乗効果、人脈形成 |

| 主なデメリット | 活動の制約、異動のリスク | 収入不安定、自己責任、営業活動 | 時間的制約、本業との両立 |

① 企業内診断士

企業内診断士とは、一般企業や金融機関、官公庁などに所属しながら、その組織内で中小企業診断士としての能力を発揮する働き方です。資格取得者のうち、最も多くの人がこの形態で活動していると言われています。

メリット:

最大のメリットは、安定した収入と福利厚生を得ながら、専門性を活かせる点です。独立に伴う収入の不安定さや、自身で営業活動を行う必要がなく、組織のリソースを活用しながら業務に集中できます。

また、自社の経営に深く関与できるのも大きな魅力です。経営企画部門で事業戦略の立案に携わったり、マーケティング部門で新商品開発を主導したり、あるいは人事部門で組織改革を推進するなど、学んだ知識をダイレクトに自社の成長に結びつけることができます。企業によっては、資格取得者に対して資格手当を支給したり、昇進・昇格で優遇したりするケースもあります。

デメリット:

活動範囲が原則として所属する企業内に限定されるため、独立診断士のように多様な業種・規模の企業に触れる機会は少なくなります。また、会社の規定によっては、診断士としての外部活動(副業など)が制限される場合があります。さらに、企業の組織である以上、人事異動によって診断士の知識を直接活かせない部署に配属されるリスクもゼロではありません。

活かせる職場・職種:

経営企画、マーケティング、商品開発、生産管理、財務、人事といった企業の根幹を担う部門で特に能力を発揮できます。また、金融機関の融資担当者や法人営業、コンサルティングファームのアナリストやコンサルタントとしても、診断士の知識は高く評価されます。

② 独立診断士

独立診断士とは、企業に所属せず、自らコンサルティング事務所などを設立し、個人事業主(フリーランス)または法人の経営者として活動する働き方です。「プロコン(プロフェッショナル・コンサルタント)」とも呼ばれ、中小企業診断士と聞いて多くの人がイメージする働き方かもしれません。

メリット:

最大の魅力は、働き方の自由度と収入の可能性です。働く時間や場所、受ける仕事の内容をすべて自分の裁量で決められます。多様な業界の様々な課題に挑戦できるため、コンサルタントとしての経験値を飛躍的に高めることができます。

収入面では、会社員のような上限はありません。自身のスキルや評判、営業力次第で、年収1,000万円、2,000万円、あるいはそれ以上を目指すことも可能です。成功すれば、企業内診断士では得られない大きな経済的リターンと達成感を得られます。

デメリット:

自由と高収入の可能性の裏返しとして、収入が不安定であるという大きなリスクを伴います。仕事がなければ収入はゼロになり、常に自ら営業活動を行って新規顧客を開拓し続けなければなりません。また、経理や法務、総務といったバックオフィス業務もすべて自分で行う必要があります。成功も失敗もすべて自己責任という、厳しい世界です。そのため、多くの人は企業内診断士として経験と人脈を築いてから独立する道を選びます。

主な収入源:

企業の経営顧問契約(月額固定)、スポットでのコンサルティング、補助金申請支援の成功報酬、公的機関での専門家派遣や相談業務、セミナー講師料、執筆の原稿料など、収入源を複数確保することが安定経営の鍵となります。

③ 副業・兼業診断士

副業・兼業診断士とは、平日は会社員として本業に従事し、休日や業務後の時間を利用して診断士活動を行う働き方です。働き方改革や副業解禁の流れを受けて、近年このスタイルを選ぶ人が増えています。

メリット:

本業による安定した収入基盤を維持しながら、診断士としての経験を積めるのが最大のメリットです。「独立したいが、いきなり会社を辞めるのはリスクが高い」と考える人にとって、独立への助走期間として、あるいはキャリアの複線化として非常に有効な選択肢です。

また、本業で得た専門知識や業界経験を診断士活動に活かし、逆に診断士活動で得た経営知識や人脈を本業に還元するといった、本業と副業の相乗効果(シナジー)が期待できます。リスクを最小限に抑えながら、スキルアップと収入アップ、人脈形成を同時に実現できる、非常に合理的な働き方と言えます。

デメリット:

最も大きな課題は時間的な制約です。平日の日中に活動することが難しいため、受けられる仕事の種類が限られる場合があります。土日や夜間の活動が中心となるため、プライベートな時間を確保するのが難しくなり、体力的な負担も大きくなりがちです。また、活動を始めるにあたっては、本業の就業規則で副業が認められているかを確認し、会社の理解を得ることが不可欠です。

具体的な活動例:

土日を利用した商工会議所での窓口相談業務、オンラインでの経営相談、Webメディアでの記事執筆、補助金申請書の作成支援などが主な活動となります。まずは公的機関での活動からスタートし、実績と人脈を作っていくケースが一般的です。

中小企業診断士の年収

中小企業診断士という資格を取得することで、どの程度の収入が期待できるのかは、多くの方が最も関心を持つポイントの一つでしょう。年収は、前述した「働き方」によって大きく異なり、また個人のスキルや経験、専門性によっても千差万別です。ここでは、公的なデータを基に、中小企業診断士の年収の実態に迫り、さらに収入を向上させるための具体的な方法について解説します。

働き方(独立・企業内)による年収の違い

中小企業診断士の年収を考える上で最も大きな分岐点となるのが、「独立診断士」か「企業内診断士」かという働き方の違いです。

企業内診断士の年収は、基本的には所属する企業の給与体系に準じます。診断士資格を取得したことで、資格手当(月額数千円〜数万円)や一時金(報奨金)が支給される企業もありますが、年収が劇的に跳ね上がるというよりは、昇進・昇格を通じて徐々に上昇していくケースが一般的です。経営知識を活かして成果を出すことで、社内での評価が高まり、結果として高い役職と給与を得られる可能性が広がります。したがって、その年収は所属企業の規模や業績、役職に大きく依存すると言えます。

一方、独立診断士の年収は、まさに青天井であり、かつ個人差が非常に大きいのが特徴です。一般社団法人中小企業診断協会が実施した「中小企業診断士活動状況アンケート調査結果」(令和3年度版)によると、独立診断士の年収(コンサルティング業務の年間売上高)は、非常に幅広く分布しています。

- 500万円以下: 約29%

- 501万円~1,000万円: 約26%

- 1,001万円~1,500万円: 約14%

- 1,501万円~2,000万円: 約6%

- 2,001万円以上: 約13%

(参照:一般社団法人中小企業診断協会「データで見る中小企業診断士2021年版」)

※上記は売上高であり、ここから経費を差し引いたものが所得(年収)となります。

このデータから、独立診断士の約半数が年収1,000万円を超えている一方で、500万円以下の方も約3割存在することがわかります。これは、独立診断士の世界が、成功すれば高いリターンを得られる一方で、誰もが成功できるわけではない厳しい実力社会であることを示しています。独立後の年収は、本人の営業力、コンサルティングスキル、専門性、そして築き上げた人脈に大きく左右されるのです。

年代・業種別の年収データ

年収は、年代や(企業内診断士の場合は)所属する業種によっても傾向が見られます。

年代別に見ると、一般的に年齢が上がるにつれて経験や実績が蓄積され、人脈も広がるため、年収は上昇する傾向にあります。特に独立診断士の場合、若いうちは実績作りのために単価の低い仕事もこなす必要がありますが、経験を重ねて専門家としての評判が確立されると、高単価の顧問契約などを獲得しやすくなります。40代、50代で年収のピークを迎える人が多いようです。

業種別(企業内診断士の場合)に見ると、やはり給与水準の高い業界に所属している診断士の年収は高くなる傾向があります。例えば、コンサルティングファーム、金融機関(銀行、証券、保険)、大手製造業の企画部門、IT企業などは、比較的高い年収が期待できるでしょう。資格取得を機に、こうした高待遇の業界や企業へ転職し、年収アップを実現するケースも少なくありません。

独立診断士の場合は、自身の「専門分野」が業種のような役割を果たします。例えば、近年需要が非常に高いDX(デジタルトランスフォーメーション)支援、事業承継、M&Aといった専門分野を持つ診断士は、高い専門性を武器に高単価の報酬を得やすい傾向にあります。

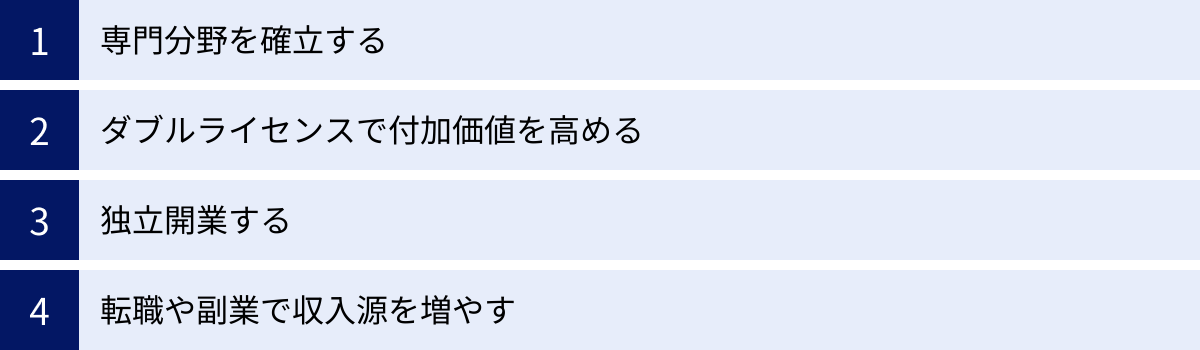

年収を上げるための具体的な方法

中小企業診断士として年収を向上させるためには、戦略的なキャリアプランニングが不可欠です。ここでは、そのための具体的な方法を4つの観点から解説します。

専門分野を確立する

「何でもできます」というジェネラリスト型の診断士も必要ですが、高収入を目指すのであれば、「〇〇のことなら、あの先生に聞け」と言われるような明確な専門分野を確立することが極めて重要です。専門性が高ければ高いほど、代替が効かない存在となり、コンサルティングの単価も高く設定できます。

専門分野の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 業界特化型: 製造業、小売業、飲食業、IT業界など、特定の業界に精通する。

- テーマ特化型: 事業承継、M&A、DX支援、海外展開支援、Webマーケティング、人事制度構築、ISO認証取得支援など、特定の経営課題に特化する。

自身のこれまでの職務経歴や興味・関心、そして市場の需要を考慮して、ニッチでも良いので「第一人者」となれる分野を見つけ、その分野の知識と実績を徹底的に深掘りしていくことが、高年収への近道となります。

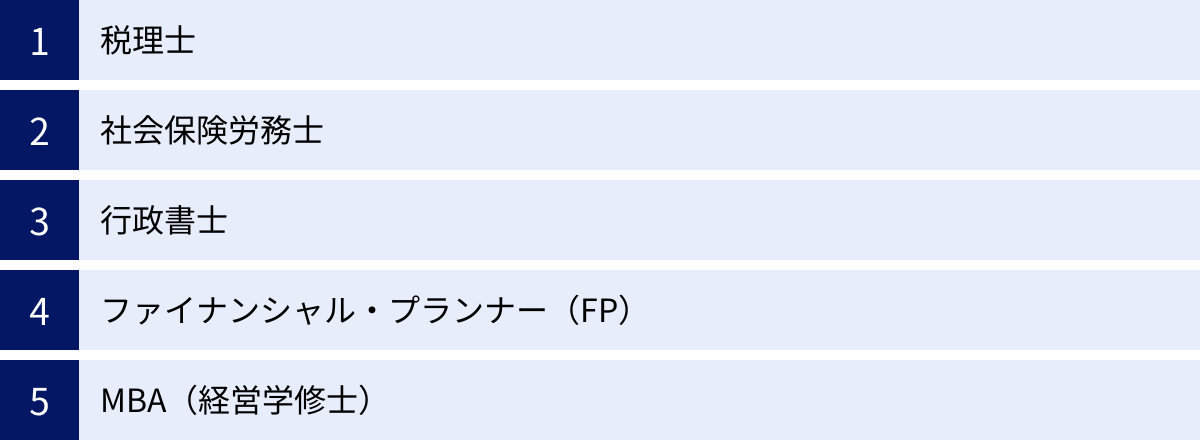

ダブルライセンスで付加価値を高める

中小企業診断士の資格に加えて、他の専門資格(ダブルライセンス)を取得することで、提供できるサービスの付加価値を飛躍的に高めることができます。他の専門家と差別化を図り、より複雑で高度な案件に対応できるようになります。

相性の良い資格としては、後述する税理士、社会保険労務士、行政書士などが代表的です。

- 診断士 × 税理士: 経営分析から税務申告までワンストップで対応。特に事業承継や組織再編で強みを発揮。

- 診断士 × 社労士: 経営戦略と連動した人事制度改革や労務管理を提供。「ヒト」に関する経営課題のプロフェッショナルに。

- 診断士 × 行政書士: 創業支援において、事業計画策定から会社設立、許認可申請までトータルでサポート。

これらのダブルライセンスにより、対応業務の幅が広がり、顧客単価の向上に直結します。

独立開業する

年収の大幅な向上を目指す上で、最もインパクトが大きい選択肢が独立開業です。前述の通り、独立診断士の収入は青天井であり、成功すれば会社員時代とは比較にならないほどの高収入を得ることも夢ではありません。

ただし、これはハイリスク・ハイリターンな選択です。成功のためには、コンサルティングスキルはもちろんのこと、顧客を獲得するための営業力、人脈、そして自身の事業を管理する経営能力が不可欠です。勢いだけで独立するのではなく、まずは企業内診断士や副業診断士として十分な経験と実績を積み、顧客基盤や人脈を築いた上で、満を持して独立するのが成功の確率を高める王道パターンと言えるでしょう。

転職や副業で収入源を増やす

企業内診断士として働き続ける場合でも、年収を上げる方法はあります。中小企業診断士という国家資格は、転職市場において「体系的な経営知識」と「高い学習意欲・自己投資能力」の証明として高く評価されます。この資格を武器に、より給与水準の高いコンサルティングファームや事業会社の経営企画職などへ転職することで、大幅な年収アップが期待できます。

また、会社の規定で認められていれば、副業を始めるのも有効な手段です。本業の収入に加えて、週末や夜間に診断士としての活動(公的機関の相談員、執筆、オンラインコンサルなど)を行うことで、世帯収入を増やすことができます。副業は、収入増だけでなく、スキルアップや人脈形成にもつながり、将来の独立に向けた布石ともなり得ます。

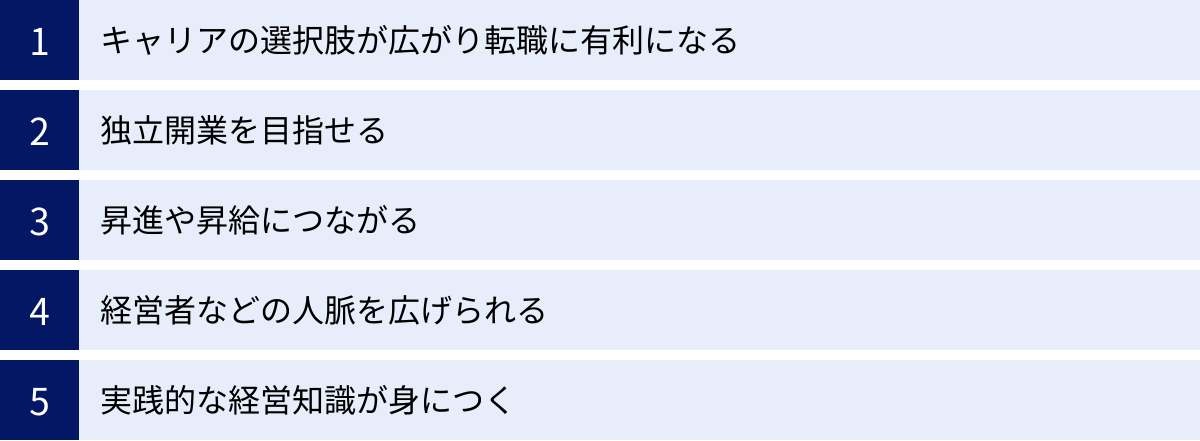

中小企業診断士になる5つのメリット

難関とされる中小企業診断士の資格取得を目指すことは、多くの時間と労力を要する挑戦です。しかし、その挑戦の先には、キャリアや人生を豊かにする数多くのメリットが待っています。ここでは、中小企業診断士になることで得られる5つの大きなメリットを具体的に解説します。

① キャリアの選択肢が広がり転職に有利になる

中小企業診断士の資格を取得する最大のメリットの一つは、キャリアの選択肢が劇的に広がることです。資格取得の過程で学ぶ「企業経営理論」「財務・会計」「運営管理」などの知識は、特定の業界や職種に限定されない、普遍的で応用範囲の広いポータブルスキルです。

この体系的な経営知識は、転職市場において非常に高く評価されます。具体的には、以下のようなキャリアパスが拓けます。

- コンサルティングファーム: 経営戦略、業務改善、IT導入など、専門性の高いコンサルタントへの道。

- 金融機関: 法人営業や融資審査、M&Aアドバイザリーなど、企業の財務や戦略を深く理解する必要がある職務。

- 事業会社の経営企画・事業開発: 全社的な視点から事業戦略を立案したり、新規事業を立ち上げたりする中核的なポジション。

- ベンチャー企業の幹部候補(CXO): 経営全般の知識を活かし、急成長する企業の経営を担う役割。

資格を持っていることは、「論理的思考力」「問題解決能力」「自己投資を厭わない学習意欲」といった資質を客観的に証明することにもつながります。これにより、書類選考の通過率が上がり、面接でも自信を持って自身の能力をアピールできるようになるため、転職活動を有利に進めることができます。

② 独立開業を目指せる

組織に属さず、自分の力で道を切り拓きたいという志向を持つ人にとって、独立開業という選択肢が現実的になることは、計り知れない魅力です。中小企業診断士は、コンサルタントとして独立するための「パスポート」とも言える資格です。

資格を持たずにコンサルタントを名乗ることは誰にでもできますが、実績のない個人がクライアントからの信頼を得て、仕事を獲得するのは至難の業です。しかし、「中小企業診断士」という国家資格があれば、国が認めた経営の専門家であるというお墨付きを得られます。これにより、クライアントからの信頼を格段に得やすくなり、営業活動において大きなアドバンテージとなります。

また、商工会議所での相談業務や専門家派遣など、公的機関が提供する仕事は、中小企業診断士の資格保有者を対象としているものがほとんどです。独立当初は、こうした公的な仕事で安定した収入と実績を確保しながら、徐々に民間の顧問契約を増やしていくというキャリアパスを描くことができます。自らの裁量で仕事を選び、成果が直接収入に結びつく独立という働き方は、大きなやりがいと達成感をもたらしてくれるでしょう。

③ 昇進や昇給につながる

企業内診断士として活動する場合、資格取得は社内でのキャリアアップに直結する可能性があります。多くの企業では、従業員の自己啓発を奨励しており、中小企業診断士のような難関資格の取得は高く評価されます。

具体的には、以下のような形で還元されることが期待できます。

- 資格手当・報奨金: 企業によっては、月々の給与に資格手当が上乗せされたり、合格時に一時金として報奨金が支給されたりします。

- 昇進・昇格: 経営層と同じ視点や言語で物事を考え、事業全体を俯瞰して業務を遂行できる人材は、将来の管理職・幹部候補として期待されます。経営企画やマーケティングといった花形部署への異動や、管理職への昇進において、有利に働くケースは少なくありません。

- 社内での発言力の向上: 経営に関する専門知識を背景に持つことで、会議の場などでの提案に説得力が増し、社内での発言力や影響力が高まります。

資格取得で得た知識を日々の業務で実践し、会社の業績に貢献することで、自身の市場価値だけでなく、社内での価値も着実に高めていくことができます。

④ 経営者などの人脈を広げられる

中小企業診断士の活動は、質の高い人脈を構築する絶好の機会となります。コンサルティング業務を通じて、様々な業種の経営者と深く関わることになります。企業のトップと直接対話し、そのビジョンや悩みを共有する経験は、通常の会社員生活では得難い貴重なものです。こうした経営者との繋がりは、将来独立した際の顧客基盤になったり、新たなビジネスチャンスをもたらしたりする可能性があります。

また、診断士としての活動は、同業者である他の中小企業診断士とのネットワークも広げます。診断士はそれぞれ異なる専門分野を持っているため、互いに協力し、案件を紹介し合うことも少なくありません。さらに、税理士、弁護士、社会保険労務士といった他の士業や、金融機関の担当者、行政機関の職員など、中小企業支援に関わる様々な専門家と連携する機会も増えます。

こうした多岐にわたる専門家ネットワークは、自身の知識やスキルを補完し、クライアントに対してより包括的なサービスを提供する上で不可欠な財産となります。

⑤ 実践的な経営知識が身につく

最後に、そして最も本質的なメリットとして挙げられるのが、実践的な経営知識が体系的に身につくことです。中小企業診断士の学習範囲は、経済学から財務・会計、マーケティング、生産管理、人事、法務、情報システムに至るまで、企業経営のあらゆる側面を網羅しています。

これらの知識を断片的にではなく、相互に関連付けながら体系的に学ぶことで、物事を多角的・俯瞰的に捉える「経営者の視点」が養われます。なぜこの戦略が重要なのか、この投資が財務にどう影響するのか、といった事象の繋がりを理解できるようになります。

特に、知識の応用力が問われる第2次試験の学習を通じて、覚えた知識をいかにして現実の課題解決に活かすかという「思考の型」が徹底的に鍛えられます。この問題解決能力は、中小企業診断士としての仕事はもちろんのこと、あらゆるビジネスシーンで役立つ普遍的なスキルです。資格はあくまで結果であり、その学習過程で得られる経営知識と論理的思考力こそが、あなたのキャリアを生涯にわたって支える最大の資産となるでしょう。

中小企業診断士の将来性

AI(人工知能)の進化や働き方の多様化など、ビジネス環境が目まぐるしく変化する中で、「中小企業診断士という仕事は将来もなくならないのか?」と不安に思う方もいるかもしれません。結論から言えば、中小企業診断士の将来性は非常に明るいと考えられます。その理由を2つの側面から解説します。

AI時代でも求められる理由

近年、AIの進化は目覚ましく、データ分析や情報収集、定型的な文章作成といった業務は、人間よりもAIの方が高速かつ正確にこなせるようになりつつあります。一見すると、企業の財務データを分析したり、市場調査を行ったりする診断士の仕事の一部は、AIに代替される可能性があるように思えるかもしれません。

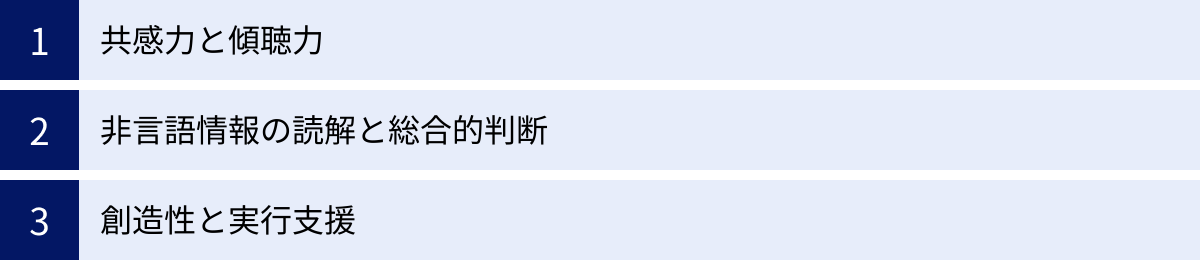

しかし、中小企業診断士の仕事の本質は、単なるデータ分析や情報提供にはありません。AIには決して代替できない、人間ならではの価値にこそ、その核心があります。

- 共感力と傾聴力: 経営者が抱える悩みは、数字に表れるものばかりではありません。事業への想い、従業員との関係、後継者への不安といった、ウェットで人間的な感情が複雑に絡み合っています。AIは経営者の孤独や葛藤に寄り添い、共感することはできません。真摯に耳を傾け、信頼関係を築き、本音を引き出す能力は、人間にしかできない高度なスキルです。

- 非言語情報の読解と総合的判断: 診断士は、経営者との対話における表情や声のトーン、工場の現場の空気感、従業員の目つきといった、数値化できない非言語的な情報(定性情報)を敏感に察知します。そして、それらの情報と客観的なデータ(定量情報)を統合し、企業の全体像を立体的に捉えた上で、最適な解決策を導き出します。 このような高度で総合的な判断力は、AIには備わっていません。

- 創造性と実行支援: AIは過去のデータから最適解を提示することは得意ですが、前例のない課題に対して、全く新しいビジネスモデルや斬新な戦略を創造することは苦手です。また、提案した戦略を現場に落とし込み、立場の異なる従業員たちをまとめ上げ、改革を推進していく「ファシリテーション能力」や「実行支援(伴走支援)」は、人間同士の泥臭いコミュニケーションそのものであり、AIの介入する余地はほとんどありません。

むしろ、これからの診断士は、AIを「脅威」ではなく「強力なツール」として活用していくことになるでしょう。面倒なデータ分析や資料作成はAIに任せ、人間はより付加価値の高い、共感や創造、調整といった業務に集中する。このようにAIと協働することで、コンサルティングの質をさらに高めていくことができるのです。

多様な働き方に対応できる柔軟性

終身雇用の崩壊、人生100年時代、働き方改革といった社会の大きな潮流の中で、個人がキャリアを自律的に設計する必要性が高まっています。中小企業診断士という資格は、こうした時代の変化に非常に柔軟に対応できる強みを持っています。

前述の通り、中小企業診断士には「企業内」「独立」「副業・兼業」という多様な働き方の選択肢があります。

- 20代、30代は企業内診断士として安定した環境で経験を積む。

- 40代で本業の傍ら副業として診断士活動を始め、独立の準備をする。

- 50代で独立開業し、自分の裁量で仕事をする。

- 定年退職後も、生涯現役のプロコンサルタントとして社会に貢献し続ける。

このように、ライフステージや価値観の変化に合わせて、働き方を柔軟にスイッチしたり、組み合わせたりすることが可能です。一つの企業に依存するのではなく、自身の専門性を軸にキャリアを築いていけることは、不確実な未来を生き抜く上で大きな安心材料となります。

また、日本の中小企業が抱える課題は、今後ますます複雑化・深刻化していくと予測されています。後継者不足による事業承継問題、人手不足を補うためのDX(デジタルトランスフォーメーション)や生産性向上、グローバル化に対応するための海外展開など、専門家の支援を必要とする場面は尽きません。国も中小企業支援に力を入れ続けており、診断士が活躍できるフィールドは、今後も広がり続けるでしょう。時代が変化し、企業が課題を抱え続ける限り、それを解決に導く中小企業診断士の需要がなくなることはないのです。

中小企業診断士に向いている人の特徴

中小企業診断士は、高い専門性が求められると同時に、人間的な魅力も不可欠な仕事です。どのような人がこの仕事で輝けるのでしょうか。ここでは、中小企業診断士に向いている人の4つの特徴を挙げ、自己分析のヒントを提供します。

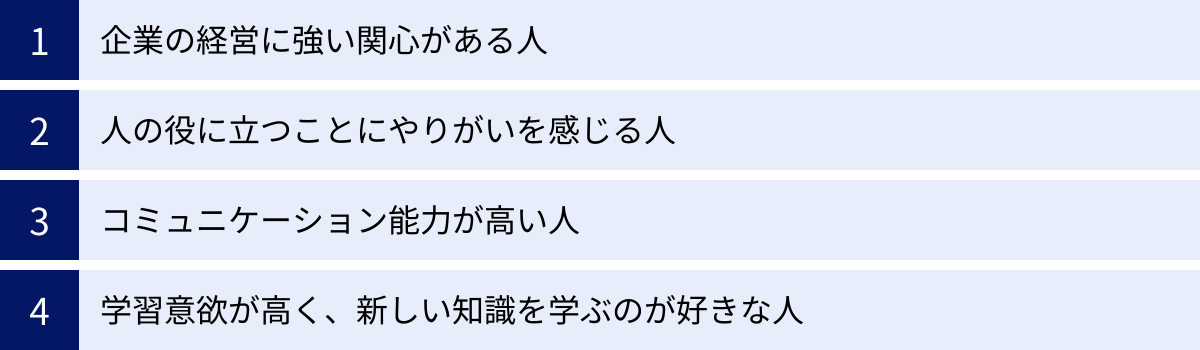

企業の経営に強い関心がある人

まず大前提として、「企業の経営」そのものに強い興味や知的好奇心を持っていることが不可欠です。「どうすればこの会社はもっと儲かるだろう?」「なぜこの商品はヒットしたのだろう?」「この組織の問題点はどこにあるのだろう?」といったことを、日常的に考えるのが好きな人は、診断士の素質があります。

テレビの経済ニュースや新聞の企業関連記事を読んだり、様々なビジネスモデルについて調べたりすることが苦にならない、むしろ楽しいと感じるような人です。診断士の仕事は、様々な業界の、全く異なるビジネスに触れることの連続です。それぞれの企業の仕組みや成功要因、課題を深く理解しようとする探究心が、質の高いコンサルティングの源泉となります。逆に、企業経営に対して「自分ごと」として捉えられるほどの情熱や関心がなければ、膨大な学習量をこなし、クライアントに寄り添い続けることは難しいでしょう。

人の役に立つことにやりがいを感じる人

中小企業診断士の仕事の根底には、「利他の精神」があります。クライアントである中小企業の成長・発展を心から願い、経営者の悩みに真摯に寄り添い、その成功を自分のことのように喜べる人でなければ、この仕事は務まりません。

コンサルティングは、決して華やかなだけの仕事ではありません。時には厳しい現実を伝えなければならない場面もありますし、改革が思うように進まず、経営者と共に頭を抱えることもあります。そうした困難な状況でも、相手を見捨てずに粘り強くサポートし続けることができるのは、「この人の役に立ちたい」「この会社を良くしたい」という強い想いがあるからです。自分の知識やスキルをひけらかすのではなく、それを誰かのために役立てることに喜びややりがいを感じられるホスピタリティ精神が、クライアントからの信頼を勝ち得る上で最も重要な要素となります。

コミュニケーション能力が高い人

診断士に求められるコミュニケーション能力は、単に「話がうまい」ということではありません。むしろ、それ以上に「聞く力(傾聴力)」が重要です。経営者が本当に抱えている課題や、言葉には出さない本音を正確に引き出すためには、相手の話に真剣に耳を傾け、共感的な態度で、的確な質問を投げかけるスキルが求められます。

もちろん、分析した結果や改善策を、専門用語を多用せず、相手のレベルに合わせて分かりやすく説明する「伝える力(プレゼンテーション能力)」も必要です。さらに、提案した改革を実行に移す段階では、経営者だけでなく、役員や現場の従業員など、立場の異なる様々な人々の意見を調整し、協力を引き出す「巻き込む力(ファシリテーション能力)」も不可欠となります。これら多岐にわたる対人スキルをバランス良く備えていることが、優れた診断士の条件です。

学習意欲が高く、新しい知識を学ぶのが好きな人

中小企業診断士は、一度資格を取れば安泰というわけではありません。むしろ、資格取得がスタートラインであり、そこから生涯にわたる学習が始まります。経営を取り巻く環境は、法改正、税制の変更、新しいテクノロジーの登場、消費者の価値観の変化など、常に動き続けています。

昨日まで有効だった成功法則が、今日にはもう通用しなくなることも珍しくありません。そのため、クライアントに常に最新かつ最適なアドバイスを提供し続けるためには、新聞や専門誌、書籍などから常に新しい情報をインプットし、自身の知識をアップデートし続ける貪欲な学習意欲が不可欠です。インプットした知識を、セミナーで話したり記事に書いたりしてアウトプットすることも、理解を深める上で有効です。新しいことを学ぶのが好きで、知的好奇心が尽きない人は、診断士として長く活躍し続けることができるでしょう。

中小企業診断士になるための4ステップ

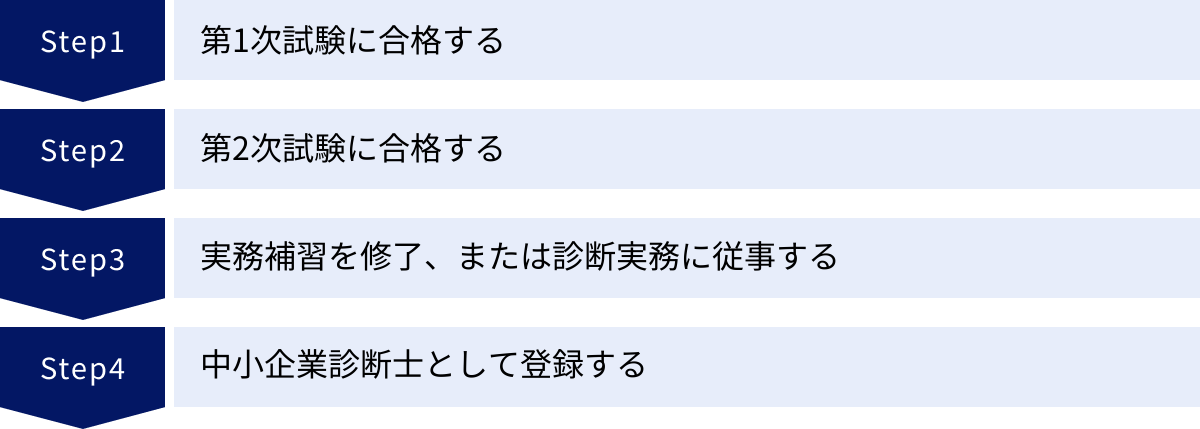

中小企業診断士として活動するためには、難関の国家試験を突破し、所定の要件を満たした上で、国に登録される必要があります。ここでは、資格取得から登録までの道のりを、具体的な4つのステップに分けて解説します。

① 第1次試験に合格する

最初の関門は、マークシート方式で行われる第1次試験です。この試験は、中小企業診断士として必要な基礎知識が網羅的に問われるもので、非常に広範な学習が求められます。

- 試験科目: 全7科目で構成されています。

- 経済学・経済政策

- 財務・会計

- 企業経営理論

- 運営管理(オペレーション・マネジメント)

- 経営法務

- 経営情報システム

- 中小企業経営・中小企業政策

- 試験日: 例年、8月上旬の土日の2日間にわたって実施されます。

- 合格基準: 合格するためには、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。

- 総点数の60%以上であること(700点満点中、420点以上)。

- 1科目も満点の40%未満がないこと(1科目100点満点中、40点未満の科目が一つもない)。

- 科目合格制: 第1次試験には「科目合格制」という制度があります。これは、合格基準(60%以上)に達した科目は「科目合格」となり、翌年度と翌々年度の第1次試験において、その科目の受験が免除される制度です。この制度を活用し、1年目は4科目、2年目は3科目というように、計画的に合格を目指す受験生も多くいます。

この第1次試験を突破することが、診断士への道の第一歩となります。

② 第2次試験に合格する

第1次試験の合格者のみが、次のステージである第2次試験に進むことができます。第2次試験は「筆記試験」と「口述試験」の2段階で構成されており、知識の応用力やコンサルタントとしての実践的な能力が問われます。

- 第2次筆記試験:

- 形式: 4つの架空の企業(事例企業)に関する長文のケーススタディ(与件文)を読み、設問に対して記述式で解答します。

- 科目: 以下の4つの事例が出題されます。

- 事例Ⅰ:組織(人事を含む)を中心とした経営戦略・管理

- 事例Ⅱ:マーケティング・流通を中心とした経営戦略・管理

- 事例Ⅲ:生産・技術を中心とした経営戦略・管理

- 事例Ⅳ:財務・会計を中心とした経営戦略・管理

- 試験日: 例年、10月下旬の日曜日に実施されます。

- 合格基準: 第1次試験と同様、①総点数の60%以上、かつ②1科目も40%未満がないことが条件です。単なる知識だけでなく、与件文から課題を読み解く読解力、論理的な思考力、そして採点者に伝わる文章構成力が求められるため、中小企業診断士試験における最大の難関と言われています。

- 第2次口述試験:

- 対象: 筆記試験の合格者のみが受験できます。

- 形式: 試験官(2〜3名)との個人面接形式で、約10分間行われます。

- 内容: 筆記試験で出題された4つの事例企業の状況について、様々な角度から質問されます。解答の正しさだけでなく、コンサルタントとしての立ち居振る舞いやコミュニケーション能力も見られています。

- 合格率: 合格率は例年99%以上と非常に高く、筆記試験に合格する実力があれば、落ち着いて受け答えをすればまず問題ないとされています。

③ 実務補習を修了、または診断実務に従事する

第2次試験に合格しただけでは、まだ中小企業診断士として登録することはできません。次に、実践的な能力を証明するための要件を満たす必要があります。これには2つのルートがあります。

- 実務補習を修了する:

一般社団法人中小企業診断協会などが実施する、実践的な診断実習プログラムです。5〜6名のチームを組み、指導員の指導のもと、実際に中小企業を訪問して経営診断を行います。ヒアリングから報告書の作成、経営者への提言まで、コンサルティングの一連の流れを体験できます。1社あたり5日間の診断を3社分、合計15日間のコース(または5日間のコースを3回受講)を修了する必要があります。費用はかかりますが、実務経験を積めるだけでなく、同期の合格者との貴重なネットワークを築けるため、多くの合格者がこのルートを選択します。 - 診断実務に従事する:

第2次試験の合格発表後、3年以内に「中小企業の経営の診断に関する実務」に合計15日以上従事することでも要件を満たせます。既にコンサルティング会社や金融機関などに勤務しており、業務として企業の診断に携わっている人が主にこのルートを選択します。

④ 中小企業診断士として登録する

上記の①〜③までのすべてのステップをクリアした後、ようやく経済産業大臣に対して中小企業診断士としての登録申請を行うことができます。申請が受理され、中小企業診断士登録証が交付されると、晴れて「中小企業診断士」と名乗って活動することができるようになります。

なお、中小企業診断士の資格には5年間の有効期間が定められています。資格を更新するためには、5年ごとに「専門知識の補充(理論政策更新研修など)」と「実務要件(30日以上の実務従事など)」を満たす必要があります。これは、診断士が常に最新の知識と実践能力を維持し続けることを求める制度であり、資格の質の高さを担保しています。

中小企業診断士試験の難易度

中小企業診断士試験は、数ある国家資格の中でも屈指の難関として知られています。その難しさは、合格率の低さと、合格までに要する膨大な勉強時間に表れています。資格取得を目指すにあたり、まずはその難易度を正確に把握しておくことが重要です。

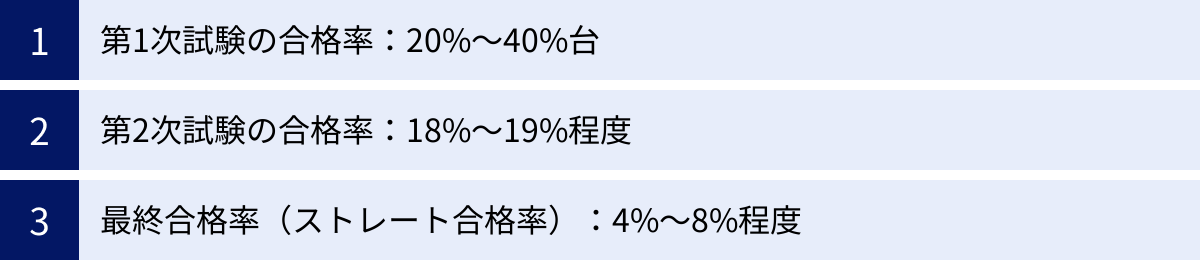

合格率の推移

中小企業診断士試験の難易度を客観的に示す指標が、合格率です。試験は第1次試験と第2次試験に分かれており、最終的な合格率は両者を掛け合わせたものになります。

- 第1次試験の合格率: 例年、20%~40%台で推移しています。年度によって難易度のばらつきが大きいのが特徴です。7科目すべてで基準点をクリアしなければならないため、苦手科目を作らないことが重要になります。

- 第2次試験の合格率: 例年、18%~19%程度で安定して推移しています。第1次試験を突破した受験者の中での競争となるため、数字以上に厳しい戦いとなります。

- 最終合格率(ストレート合格率): その年に第1次試験と第2次試験の両方に合格する「ストレート合格」の割合は、単純計算で 4%~8%程度となります。これは、100人が受験して、最終的に合格するのが4人から8人という非常に狭き門であることを意味します。

これらの数字からもわかるように、中小企業診断士は、誰でも簡単に取得できる資格ではなく、十分な準備と戦略を持って臨まなければ合格は難しい、極めて難易度の高い国家資格であると言えます。

(参照:一般社団法人 中小企業診断協会ウェブサイト 試験に関するデータ)

合格に必要な勉強時間の目安

中小企業診断士試験の合格に必要とされる勉強時間は、一般的に1,000時間から1,500時間と言われています。これはあくまで目安であり、受験者の持つ前提知識(例えば、大学で経済学や会計学を専攻していた、仕事で財務諸表を扱っているなど)によって大きく変動します。

仮に1,200時間の勉強が必要だとすると、1年での合格を目指す場合、1日あたり約3.3時間(1200時間 ÷ 365日)の勉強時間を確保しなければなりません。働きながら合格を目指す多くの社会人にとって、これは決して簡単なことではありません。平日は仕事後の2時間、土日は各5時間といったように、通勤時間や昼休みなどのスキマ時間を活用し、継続的に学習する強い意志と自己管理能力が求められます。

また、勉強時間だけでなく、その「質」も重要です。特に第2次試験では、単なる知識の暗記ではなく、知識を応用して課題を解決する思考力が問われます。過去問の演習を繰り返し、解答プロセスを論理的に組み立てるトレーニングを積むことが、合格への鍵となります。多くの受験生が、独学だけでなく、予備校や通信講座を活用して効率的に学習を進めています。

中小企業診断士試験の概要

中小企業診断士試験に挑戦するためには、まずその全体像を正確に把握することが不可欠です。ここでは、受験資格から各試験の具体的な科目、合格基準に至るまで、試験の概要を詳しく解説します。

受験資格

中小企業診断士試験の大きな特徴の一つは、その門戸が広く開かれている点です。受験資格には、年齢、性別、学歴、国籍、実務経験などの制限が一切ありません。

これは、意欲さえあれば誰でも挑戦できる資格であることを意味します。学生、社会人、主婦、定年退職後の方など、毎年さまざまなバックグラウンドを持つ人々がこの試験に挑戦しています。多様な経験を持つ人材が診断士となることで、中小企業支援の担い手がより豊かになるという思想が根底にあると言えるでしょう。

第1次試験の科目と合格基準

第1次試験は、診断士として必要な基礎知識を問うマークシート形式の試験です。2日間にわたり、合計7科目が実施されます。

| 科目名 | 主な内容 |

|---|---|

| 1. 経済学・経済政策 | ミクロ経済学、マクロ経済学、国際経済、経済政策など |

| 2. 財務・会計 | 簿記、原価計算、財務諸表分析、企業価値評価など |

| 3. 企業経営理論 | 経営戦略論、組織論、マーケティング論など |

| 4. 運営管理 | 生産管理(工程管理、品質管理など)、店舗・販売管理(店舗設計、仕入管理など) |

| 5. 経営法務 | 会社法、知的財産権、民法、倒産法など企業経営に関わる法律 |

| 6. 経営情報システム | 情報技術の基礎、システム開発、経営情報管理、情報セキュリティなど |

| 7. 中小企業経営・中小企業政策 | 中小企業の動向や特徴、国の中小企業支援策(法律、補助金など) |

合格基準:

第1次試験の合格には、以下の2つの要件を同時に満たす必要があります。

- 総得点が満点の60%(420点/700点)以上であること。

- 1科目でも満点の40%未満の科目がないこと(いわゆる「足切り」がないこと)。

また、前述の通り、一部の科目だけが合格基準に達した場合、その科目は「科目合格」となり、翌年・翌々年の試験で免除申請が可能です。

第2次試験(筆記・口述)の科目と合格基準

第2次試験は、第1次試験で得た知識を基に、実践的なコンサルティング能力を評価する試験です。筆記試験と口述試験の2段階選抜となっています。

【筆記試験】

4つの事例企業に対するコンサルティングレポートを作成するイメージの記述式試験です。各事例80分、合計320分(5時間20分)の長丁場となります。

| 事例 | 対象領域 | 問われる能力 |

|---|---|---|

| 事例Ⅰ | 組織・人事 | 経営戦略や組織構造の問題点を分析し、改善策を提案する能力 |

| 事例Ⅱ | マーケティング・流通 | 市場環境や顧客ニーズを分析し、売上向上のためのマーケティング戦略を立案する能力 |

| 事例Ⅲ | 生産・技術 | 生産現場の問題点を特定し、生産性向上や品質改善のための具体的な方策を提案する能力 |

| 事例Ⅳ | 財務・会計 | 財務諸表を分析して経営課題を抽出し、財務的な観点から改善策を策定する能力(計算問題が多い) |

筆記試験の合格基準:

- 総得点が満点の60%以上であること。

- 1科目でも満点の40%未満の科目がないこと。

【口述試験】

筆記試験の合格者のみを対象に行われる、約10分間の個人面接です。

- 内容: 筆記試験の4つの事例に関する内容について、面接官から質問されます。事例企業について深く理解し、コンサルタントとして経営者に説明するような姿勢で、落ち着いて受け答えをする能力が試されます。

- 合格基準: 評定が60%以上であること。合格率は非常に高く、準備を怠らなければ突破できる試験とされています。

中小企業診断士と相性の良い資格・スキル

中小企業診断士は、経営全般をカバーするジェネラリストとしての側面が強い資格です。そのため、特定の専門分野を深める他の資格やスキルと組み合わせる(ダブルライセンス)ことで、その価値を飛躍的に高めることができます。ここでは、中小企業診断士と特に相性の良い資格・スキルを紹介します。

税理士

シナジー効果:財務・税務コンサルティングの絶対的な専門家へ

中小企業経営において、財務と税務は切っても切り離せない関係にあります。中小企業診断士は財務分析や事業計画策定を得意とし、税理士は税務申告(独占業務)や節税対策のプロフェッショナルです。

この2つを併せ持つことで、「経営戦略の立案から、それに伴う税務上の影響までを考慮した最適な資金繰り計画の提案」「事業承継における株価評価と相続税対策を一体化したコンサルティング」など、他の専門家には真似のできない、極めて付加価値の高いワンストップサービスを提供できます。経営者からの信頼も絶大となり、高単価の顧問契約につながりやすい最強の組み合わせの一つです。

社会保険労務士

シナジー効果:「ヒト」に関する経営課題解決のスペシャリストへ

「経営の資源はヒト・モノ・カネ・情報」と言われる中で、「ヒト」に関する課題は最も複雑で重要です。社会保険労務士は、労働・社会保険の手続き(独占業務)、就業規則の作成、人事労務管理の専門家です。

中小企業診断士の持つ経営戦略や組織論の知識と、社労士の持つ人事・労務の専門知識を組み合わせることで、「企業の経営ビジョンに合致した人事評価制度や賃金体系の構築」「従業員のエンゲージメントを高める組織開発コンサルティング」「各種助成金を活用した人材採用・育成計画の提案」などが可能になります。組織活性化や働き方改革といった現代的なテーマに強い専門家として、独自の地位を築くことができます。

行政書士

シナジー効果:創業・起業支援のトータルサポーターへ

新たに事業を始めたいと考える起業家にとって、事業計画の策定から、会社設立の手続き、事業に必要な許認可の申請まで、やるべきことは山積みです。中小企業診断士は事業計画策定や資金調達支援を得意とし、行政書士は官公署に提出する書類作成のプロフェッショナルであり、会社設立や許認可申請を代行できます(独占業務)。

この2つの資格を持つことで、創業希望者に対して、ビジネスアイデアの壁打ちから、融資を獲得するための事業計画書作成、そして実際の法人設立手続きや営業に必要な許認可取得まで、一気通貫でサポートできます。創業支援という分野で、他の追随を許さない強力な専門性を発揮できるでしょう。

ファイナンシャル・プランナー(FP)

シナジー効果:経営と個人の資産を一体で考える伴走者へ

多くの中小企業では、会社の資産と経営者個人の資産が密接に結びついています。ファイナンシャル・プランナー(FP)、特に上級資格であるCFP®は、個人のライフプランニングや資産設計の専門家です。

中小企業診断士の法人向けコンサルティング能力と、FPの個人向けコンサルティング能力を組み合わせることで、「企業の事業計画だけでなく、経営者のリタイアメントプランまで考慮した事業承継計画の策定」「役員報酬の最適な設定や、経営者の個人資産形成のアドバイス」など、経営者の公私にわたるパートナーとして深く寄り添うことができます。特に、オーナー経営者の多い中小企業支援において、非常に喜ばれる組み合わせです。

MBA(経営学修士)

シナジー効果:理論と実践を兼ね備えたグローバルなコンサルタントへ

中小企業診断士が日本の実務に根差した実践的な国家資格であるのに対し、MBAは大学院で経営学を体系的・学術的に修める学位です。両者は対立するものではなく、相互に補完し合う関係にあります。

診断士試験で得た実践的な知識を、MBAで学ぶ経営理論によって裏付けることで、コンサルティングの説得力や深みが格段に増します。また、MBAプログラム、特に海外MBAでは、多様な国籍の学生とのディスカッションを通じてグローバルな視点や論理的思考力が鍛えられます。この経験は、企業の海外展開支援や、より大規模な企業の経営戦略コンサルティングといった分野で大きな強みとなるでしょう。資格と学位の組み合わせが、アカデミックな信頼性と実践能力を兼ね備えた、独自のブランドを構築します。