現代のビジネス環境は、市場のニーズがめまぐるしく変化し、将来の予測が困難な「VUCA(ブーカ)」の時代と言われています。このような不確実性の高い状況において、従来型の計画主導の開発手法だけでは、変化に迅速に対応し、顧客が真に求める価値を提供し続けることが難しくなってきました。そこで注目を集めているのが、アジャイル開発のフレームワークの一つである「スクラム」です。

スクラムは、ラグビーで選手たちが肩を組んで密集する陣形「スクラム」にその名を由来します。一体となったチームが、共通の目標に向かって協力し、自律的に課題を解決していく様子になぞらえられています。このフレームワークは、短い期間のサイクルを繰り返しながら、実際に動くプロダクトを少しずつ開発していくことで、仕様変更に柔軟に対応し、リスクを最小限に抑えながらプロダクトの価値を最大化することを目指します。

本記事では、スクラムの基本的な概念から、その背景にあるアジャイル開発との関係性、従来型のウォーターフォール開発との違いを徹底的に比較します。さらに、スクラムを支える「3つの柱」、チームを構成する「3つの役割」、開発サイクルを回す「5つのイベント」、そして成果を可視化する「3つの作成物」といった核心的な要素を、初心者の方にも理解しやすいように具体例を交えて詳しく解説します。

スクラムの導入を検討しているプロジェクトマネージャーや開発者、あるいは、これからの時代の働き方としてスクラムに興味を持つすべての方々にとって、本記事がその理解を深め、実践への第一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指します。

目次

スクラムとは

スクラムとは、複雑で変化の激しい問題に対応しながら、プロダクトの価値を最大化するための軽量なフレームワークです。もともとはソフトウェア開発の文脈で生まれましたが、その原則はプロダクト開発、組織運営、マーケティングなど、様々な分野で応用されています。

スクラムの最大の特徴は、「経験主義(Empiricism)」に基づいている点です。これは、「知識は経験から生まれ、意思決定は観察に基づいている」という考え方です。あらかじめ完璧な計画を立てるのではなく、短い期間(スプリントと呼ばれる)で小さなサイクルを回し、実際に動くものを作り、その結果を検査し、次の行動に適応させていく、というアプローチを取ります。これにより、不確実な状況下でも手戻りを最小限に抑え、常に正しい方向へと軌道修正しながらゴールを目指せます。

このフレームワークは、ラグビーの試合でチームが一丸となってボールを前に進める「スクラム」から名付けられました。その名の通り、スクラムでは、少人数のチームが自己組織化し、機能横断的なスキルを持ち寄って協力し合うことが重視されます。特定の誰かが詳細な指示を出すのではなく、チームメンバー一人ひとりが主体的に考え、行動し、日々のコミュニケーションを通じて課題を解決していくのです。

スクリプトの公式な定義やルールは「スクラムガイド」にまとめられており、世界中のスクラム実践者にとってのバイブルとなっています。このガイドには、スクラムを構成する役割、イベント、作成物、そしてそれらを結びつけるルールが簡潔に記述されています。しかし、スクラムは単なる手順書ではありません。それは、チームが継続的に学び、成長し、より良いプロダクトを生み出すための「考え方」や「文化」を育むための枠組みなのです。

なぜ今、多くの企業がスクラムに注目するのでしょうか。その背景には、以下のような現代的な課題があります。

- 市場の変化の速さ: 顧客のニーズや競合の状況が数ヶ月単位で変わるため、1年がかりの計画では市場の要求に応えられません。

- 要求の複雑化・不確実性: 新しいサービスやプロダクトを開発する際、最初からすべての要求を明確に定義することは困難です。作ってみて初めてわかることや、顧客に使ってもらって初めて得られる発見が数多くあります。

- テクノロジーの進化: 新しい技術が次々と登場し、プロダクトに求められる機能や品質も高度化しています。

これらの課題に対し、ウォーターフォール開発のような従来の計画主導型のアプローチでは、計画と現実の乖離が大きくなり、プロジェクトの終盤で大きな手戻りが発生するリスクが高まります。一方、スクラムは短いサイクルで計画と実行、そしてフィードバックを繰り返すため、変化を脅威ではなく「機会」として捉え、柔軟に対応することができます。

例えば、新しいスマートフォンアプリを開発するケースを考えてみましょう。ウォーターフォール開発では、まず数ヶ月かけてすべての画面デザインと機能を設計し、その後、数ヶ月かけて開発、最後にテストを行います。しかし、開発が完了した頃には、ユーザーの求める機能が変わっていたり、競合がもっと優れたアプリをリリースしているかもしれません。

スクラムであれば、まず「ユーザーが最も欲しがるであろう中核機能」だけを最初のスプリント(例えば2週間)で開発します。そして、その動くアプリをすぐに一部のユーザーに見せ、フィードバックを得ます。そのフィードバックを元に、次のスプリントでは機能を改善したり、次に追加すべき機能の優先順位を見直したりします。このプロセスを繰り返すことで、常にユーザーの本当のニーズに寄り添いながら、無駄のない開発を進めることが可能になるのです。

このように、スクラムは完璧な計画を立てることよりも、迅速に学習し、適応していくことを重視するフレームワークです。それは、予測不可能な未来を乗りこなすための、現代的な問題解決のアプローチと言えるでしょう。

アジャイル開発とスクラムの関係

「スクラム」について学ぶとき、必ずと言っていいほど登場するのが「アジャイル開発」という言葉です。この2つの関係性を正しく理解することは、スクラムの本質を掴む上で非常に重要です。結論から言うと、アジャイル開発は「概念」や「思想」であり、スクラムはその思想を実現するための具体的な「手法(フレームワーク)」の一つです。

アジャイル(Agile)とは、英語で「俊敏な」「素早い」といった意味を持つ言葉です。アジャイル開発は、その名の通り、変化に対して俊敏に対応しながら、価値あるソフトウェアを継続的に提供することを目指す開発アプローチの総称です。

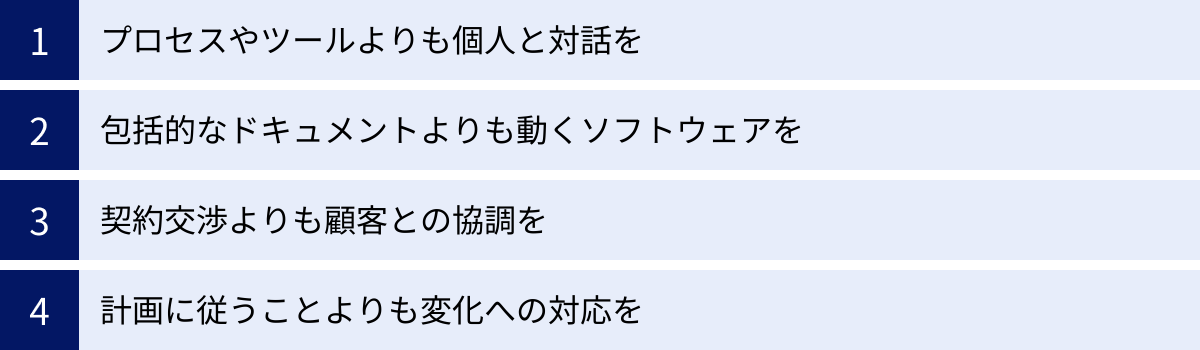

この思想が明確に示されたのが、2001年に発表された「アジャイルソフトウェア開発宣言」です。この宣言では、ソフトウェア開発において何を大切にすべきかという、4つの価値が提唱されています。

- プロセスやツールよりも個人と対話を: 厳格なプロセスや高機能なツールも重要ですが、それ以上に、チームメンバー間の自発的なコミュニケーションや協力関係が価値を生み出す源泉であると考えます。

- 包括的なドキュメントよりも動くソフトウェアを: 詳細な設計書や仕様書を作成することに時間を費やすよりも、実際に顧客が利用できる「動くソフトウェア」を早期かつ継続的に提供することを重視します。

- 契約交渉よりも顧客との協調を: 事前にすべての要件を固めて契約を結ぶよりも、開発プロセスを通じて顧客と密に連携し、協調しながら共にプロダクトを作り上げていくことを優先します。

- 計画に従うことよりも変化への対応を: 初期の計画に固執するのではなく、開発の途中で起こる仕様変更や新たな要求といった「変化」を歓迎し、それに柔軟に対応していくことが、より良いプロダクトにつながると考えます。

これら4つの価値は、「左記の事柄に価値があることを認めながらも、私たちは右記の事柄により価値を置く」という形で表現されています。つまり、プロセスやドキュメント、契約、計画を完全に否定するのではなく、それらよりも「対話」「動くソフトウェア」「顧客との協調」「変化への対応」といった価値を優先するという姿勢を示しているのです。

このアジャイルソフトウェア開発宣言の背後には、さらに具体的な12の原則が存在します。例えば、「顧客満足を最優先し、価値のあるソフトウェアを早く継続的に提供します」「要求の変更は、たとえ開発の後期であっても歓迎します」「動くソフトウェアこそが進捗の最も重要な尺度です」といった原則が含まれており、アジャイル開発の具体的な考え方を補足しています。

さて、ここでスクラムとの関係に戻りましょう。アジャイル開発は、あくまで「このような価値観を大切にしよう」という思想や哲学です。では、その思想を具体的にどのように実践すればよいのでしょうか。その答えの一つが「スクラム」なのです。

スクラムは、アジャイルソフトウェア開発宣言の価値と原則を実践するために設計された、具体的なルールと役割、イベントを持つフレームワークです。例えば、

- 「個人と対話」を重視する価値は、デイリースクラムという毎日の短いミーティングで実践されます。

- 「動くソフトウェア」を重視する価値は、スプリントの終わりに必ず「インクリメント」と呼ばれる完成した成果物を作成することで具現化されます。

- 「顧客との協調」は、スプリントレビューにプロダクトオーナーやステークホルダーが参加し、直接フィードバックを行うことで実現されます。

- 「変化への対応」は、スプリントごとに計画を見直し、プロダクトバックログの優先順位を柔軟に変更できる仕組みによって可能になります。

つまり、アジャイルという大きな傘の下に、スクラムという具体的な手法が存在するというイメージです。アジャイルを実現するための手法はスクラムだけではありません。他にも、「カンバン」や「エクストリーム・プログラミング(XP)」といった様々なフレームワークやプラクティスが存在します。

- カンバン: 「見える化」「仕掛り仕事の制限」「リードタイムの計測」などを通じて、作業の流れ(フロー)を最適化することに焦点を当てた手法です。スクラムのように決まった期間(スプリント)を設けないのが特徴です。

- エクストリーム・プログラミング(XP): ペアプログラミング、テスト駆動開発(TDD)、継続的インテグレーション(CI)といった、高品質なソフトウェアを効率的に開発するための具体的な技術的プラクティスを多く含んだ手法です。

これらの手法は排他的なものではなく、しばしば組み合わせて利用されます。例えば、スクラムチームが開発プラクティスとしてXPのペアプログラミングやTDDを取り入れたり、スプリントバックログの管理にカンバンボードを利用したりすることは一般的です。

まとめると、アジャイル開発とスクラムの関係は、「スポーツ」と「サッカー」の関係に例えることができます。アジャイルが「チームで協力し、ルールに則って相手と競い合う」というスポーツの概念だとすれば、スクラムは「11人対11人で、足を使ってボールを相手のゴールに入れる」というサッカーの具体的なルールや進め方に相当します。サッカー以外にも野球やバスケットボールといった様々なスポーツがあるように、アジャイル開発にもスクラム以外の様々な手法が存在するのです。この関係性を理解することで、スクラムがなぜそのようなルールやイベントを持っているのか、その背景にある思想をより深く理解できるようになるでしょう。

ウォーターフォール開発との違い

スクラム(アジャイル開発)を理解する上で、従来型の開発手法である「ウォーターフォール開発」との比較は欠かせません。両者は、プロジェクトの進め方、計画の立て方、変化への対応など、多くの点で対照的なアプローチを取ります。それぞれの特徴と違いを理解することで、どのようなプロジェクトにどちらの手法が適しているかを判断する助けになります。

ウォーターフォール開発とは、その名の通り、水が滝(ウォーターフォール)の上から下へと流れるように、開発工程を順番に進めていく手法です。具体的には、「①要件定義」→「②外部設計」→「③内部設計」→「④実装(プログラミング)」→「⑤テスト」→「⑥リリース」といった各工程を一つずつ完了させてから次の工程に進みます。原則として、前の工程に戻る(後戻りする)ことは想定されていません。

この手法の最大の前提は、プロジェクトの開始時点で、最終的に作るべきものの全ての要件や仕様を明確に定義できるという点にあります。そのため、プロジェクトの初期段階で、分厚い要件定義書や設計書といったドキュメントを徹底的に作成し、顧客や関係者との間で合意形成を行います。計画が一度固まれば、あとはその計画通りに各工程を着実に実行していくことが求められます。

このアプローチは、仕様が明確で変更の可能性が低い大規模なシステム開発、例えば、銀行の勘定系システムや、公共機関の基幹システムなど、要件の安定性が高く、厳格な品質管理が求められるプロジェクトで長年採用されてきました。

一方、スクラムは、短い期間(1〜4週間)の「スプリント」と呼ばれるサイクルを何度も繰り返す反復的(イテレーティブ)・漸進的(インクリメンタル)なアプローチを取ります。スプリントごとに、優先度の高い機能から順番に「設計・実装・テスト」を行い、スプリントの終わりには必ず「動くソフトウェア(インクリメント)」を完成させます。

スクラムでは、プロジェクト開始時点ですべての仕様が確定している必要はありません。むしろ、開発を進める中で仕様は変化していくもの、という前提に立っています。スプリントごとに行われるレビューで顧客や利用者からフィードバックを得て、その学びを次のスプリントの計画に反映させます。これにより、プロダクトを市場のニーズに合わせて継続的に進化させることができます。

それでは、ウォーターフォール開発とスクラムの主な違いを、いくつかの観点から表にまとめてみましょう。

| 比較項目 | ウォーターフォール開発 | スクラム(アジャイル開発) |

|---|---|---|

| 計画の立て方 | プロジェクト開始時に全ての要件を定義し、詳細な全体計画を立てる(計画駆動) | 全体の大まかな見通しは立てるが、詳細はスプリントごとに計画する(価値駆動) |

| 開発プロセス | 工程を順番に進め、後戻りは原則しない(直線的) | 短いサイクル(スプリント)を繰り返し、機能を追加していく(反復的) |

| 仕様変更への対応 | 困難。変更には厳格な変更管理プロセスが必要で、コストと時間がかかる。 | 歓迎する。スプリントごとに計画を見直し、優先順位の変更に柔軟に対応できる。 |

| 成果物のリリース | 全ての工程が完了した後、最後に一度だけリリースする。 | スプリントごとに動くソフトウェア(インクリメント)をリリースできる可能性がある。 |

| 顧客との関わり方 | 主に要件定義と受け入れテストの段階で関わる。開発途中の関与は少ない。 | プロダクトオーナーやレビューを通じて、開発プロセス全体を通して密接に関わる。 |

| リスクの顕在化 | プロジェクトの終盤、テスト工程で仕様の認識齟齬や重大な欠陥が発覚するリスクがある。 | スプリントごとに成果物を確認するため、リスクを早期に発見し、対応できる。 |

| ドキュメント | 要件定義書、設計書など、詳細なドキュメントの作成を重視する。 | 動くソフトウェアを重視し、ドキュメントは必要最小限に留める傾向がある。 |

この表からわかるように、両者は根本的な哲学が異なります。ウォーターフォールが「予測と制御」を重視するのに対し、スクラムは「検査と適応」を重視します。

ウォーターフォール開発が適しているプロジェクトは、以下のような特徴を持ちます。

- 要件が明確で、開発途中で変更される可能性が極めて低い(例:法律や規制に基づくシステム、既存システムの単純な置き換え)

- 開発する対象や技術が既に確立されている

- 厳格な予算と納期が絶対条件であり、スコープ(開発範囲)の変更が許されない

逆に、スクラムが適しているプロジェクトは、ウォーターフォールとは対照的です。

- 要件が不確実で、開発を進めながら明確にしていく必要がある(例:新規事業、革新的なプロダクト開発)

- 市場や顧客のニーズが急速に変化する(例:Webサービス、モバイルアプリ)

- 顧客からのフィードバックを素早く取り入れ、プロダクトの価値を最大化したい

例えば、「橋を架ける」プロジェクトを考えてみましょう。川の幅、地盤の強度、通行量などの要件は事前に正確に測定でき、建設途中で「やっぱり橋の長さを変えたい」といった変更は起こりにくいはずです。このようなプロジェクトには、ウォーターフォール的なアプローチが適しています。

一方で、「まだ誰も見たことのない新しいゲームアプリを作る」プロジェクトではどうでしょうか。最初に考えたゲームのルールが本当に面白いかどうかは、実際に作ってプレイしてみないとわかりません。ユーザーの反応を見て、ルールやキャラクターをどんどん変えていく必要があります。このようなプロジェクトには、スクラムのアプローチが非常に有効です。

重要なのは、どちらか一方が絶対的に優れているというわけではないということです。プロジェクトの性質、関わる人々、組織の文化など、様々な文脈に応じて適切な手法を選択することが成功の鍵となります。

スクラムが基づく3つの経験主義の柱

スクラムの神髄を理解するためには、その根底にある哲学、すなわち「経験主義(Empiricism)」を深く知る必要があります。経験主義とは、「知識は経験から生まれ、意思決定は観察に基づいている」という考え方です。スクラムは、この経験主義を実践するために、「透明性(Transparency)」「検査(Inspection)」「適応(Adaptation)」という3つの柱を定義しています。これら3つは互いに密接に関連し合っており、一つでも欠けるとスクラムは正しく機能しません。

この3つの柱が、スクラムのサイクル全体を支え、不確実性に対処し、継続的な改善を可能にする原動力となっています。それぞれの柱が何を意味し、スクラムの中でどのように実践されているのかを詳しく見ていきましょう。

① 透明性

透明性(Transparency)とは、プロダクト開発に関わるプロセス、作業、進捗状況などが、成果に責任を持つすべての人々(スクラムチーム、ステークホルダーなど)にとって、明確に見える状態になっていることを指します。情報が一部の人に独占されたり、隠されたりすることなく、オープンに共有されている状態が透明性の高い状態です。

なぜ透明性が重要なのでしょうか。それは、信頼性の高い「検査」と、それに基づく適切な「適応」を行うための大前提となるからです。もし、チームの進捗状況が不透明であったり、作られているプロダクトの実態が見えなかったりすれば、現状を正しく把握(検査)することができません。そして、正しい検査ができなければ、的外れな改善(適応)を行ってしまうことになりかねません。

スクラムでは、この透明性を確保するために、以下のような具体的な仕組み(作成物やイベント)が用意されています。

- プロダクトバックログ: プロダクトに必要なすべての項目(機能、要件、修正など)が、優先順位付けされた単一のリストとして全員に公開されます。これにより、チームが「次に何を目指しているのか」「プロダクト全体のビジョンは何か」を常に共有できます。

- スプリントバックログとタスクボード: 現在のスプリントで「何を作るのか(スプリントゴール)」と「どのように作るのか(タスク)」が可視化されます。多くのチームはカンバンボードのような物理的または電子的なボードを使い、「ToDo」「Doing」「Done」といったステータスでタスクの進捗をリアルタイムに共有します。

- インクリメント: 各スプリントの終わりに作成される「完成」した成果物です。これは、チームの進捗を示す最も具体的で信頼性の高い情報源です。実際に動くものを見せることで、進捗報告書だけでは伝わらないプロダクトの現状を正確に共有できます。

- デイリースクラム: 毎日行われる短いミーティングで、各メンバーが「昨日やったこと」「今日やること」「困っていること」を共有します。これにより、日々の進捗や問題点がチーム内で即座に透明化されます。

- 完成の定義(Definition of Done): 「何をもってタスクや機能が『完成』したと見なすか」という基準をチーム全員で合意し、明文化します。これにより、「完成したつもり」という曖昧さをなくし、品質に関する透明性を確保します。

透明性を確保することは、チーム内外の信頼関係を構築する上でも不可欠です。進捗が順調なときも、問題が発生したときも、その事実をありのままに共有する文化が、健全なチームワークの土台となります。

② 検査

検査(Inspection)とは、スクラムの目標に対する進捗を頻繁に、かつ熱心に確認し、望ましくない変化や逸脱を検知する活動のことです。ただし、この検査は、誰かの失敗を責め立てるための「監査」や「監視」であってはなりません。あくまで、プロダクトやプロセスをより良くするための「学習の機会」として捉えることが重要です。

スクラムでは、物事が計画通りに進まないことや、予期せぬ問題が発生することは当然のこととして受け入れます。重要なのは、その問題をできるだけ早く発見し、大きな手遅れになる前に対処することです。そのために、検査は特定の誰かが行うのではなく、スクラムに関わる全員が日常的に行います。

スクラムには、この検査を効果的に行うための機会として、以下のイベントが組み込まれています。

- デイリースクラム: 開発者がスプリントゴールに対する進捗を毎日検査し、目標達成の妨げとなる問題がないかを確認します。これは、日々の作業レベルでの小さな検査と軌道修正の場です。

- スプリントレビュー: スプリントの最後に、スクラムチームとステークホルダーが共同でインクリメント(成果物)を検査します。プロダクトが市場のニーズや顧客の期待に合っているか、プロダクトバックログは現状を反映しているかなどを確認し、今後の方向性について議論します。これは、プロダクトの価値に関する重要な検査の機会です。

- スプリントレトロスペクティブ(振り返り): スプリントレビューの後、スクラムチームだけでスプリントを振り返ります。チーム内の人間関係、プロセス、ツールなど、プロダクトそのものではなく、「働き方」を検査します。何がうまくいき、何が問題だったのかを特定し、改善のための具体的なアクションプランを作成します。これは、チームのパフォーマンスと健全性を高めるための検査です。

これらのイベントを通じて、スクラムは「プロダクトの進捗」と「チームのプロセス」の両方を定期的に検査するリズムを生み出します。この頻繁な検査こそが、変化の激しい環境でプロジェクトが道に迷わないようにするための羅針盤の役割を果たすのです。

③ 適応

適応(Adaptation)とは、検査の結果、プロセスが許容範囲を逸脱している、あるいは開発中のプロダクトが受け入れられないと判断された場合に、できるだけ早く軌道修正を行う活動です。検査によって問題が明らかになったとしても、それに対して何の行動も起こさなければ、状況は改善されません。検査と適応は、常にセットでなければならないのです。

スクラムにおいて、適応は様々なレベルで行われます。

- デイリースクラムでの適応: デイリースクラムで「障害となっていること」が共有されれば、チームはその日の計画を調整したり、問題解決のために協力したりします。これは、日々の作業計画の小さな適応です。

- スプリントプランニングでの適応: 前のスプリントのレビューやレトロスペクティブからの学びは、次のスプリントプランニングに直接反映されます。例えば、レビューで得たフィードバックに基づいてプロダクトバックログの優先順位が変更されたり、レトロスペクティブで決まった改善策(例:「テストを自動化する」)が次のスプリントのタスクとして組み込まれたりします。

- スプリントレビュー後の適応: ステークホルダーからのフィードバックを受けて、プロダクトオーナーはプロダクトバックログの項目を追加、削除、あるいは並べ替えることがあります。これは、プロダクトの方向性を市場のニーズに合わせて適応させる、戦略的な活動です。

- スプリントレトロスペクティブでの適応: チームは、振り返りで特定された最も重要な課題に対する改善策を、次のスプリントで実行することを約束します。これにより、チームはスプリントごとに少しずつ、より効果的なチームへと進化していきます。

スクラムチームが適応を行うためには、チームに自己組織化する権限が与えられていることが不可欠です。上司からの指示を待たなければ何も変更できないような環境では、迅速な適応は不可能です。スクラムチームは、自分たちで検査した結果に基づいて、自分たちで改善策を決定し、実行する力を持っている必要があります。

これら透明性、検査、適応の3つの柱は、強力なフィードバックループを形成します。まず、透明性によって現状を正しく「見る」。次に、検査によって目標とのギャップを「知る」。そして、適応によってそのギャップを埋めるために「行動する」。このサイクルをスプリントごとに高速で回し続けることこそが、スクラムの本質であり、複雑な問題に立ち向かうための力の源泉なのです。

スクラムを構成する3つの役割

スクラムは、特定の役職や階層を持たない、自己組織化された「スクラムチーム」によって実践されます。スクラムチームは通常10人以下で構成され、その中には「プロダクトオーナー」「スクラムマスター」「開発者」という3つの明確な役割が存在します。これらの役割は、従来の組織における「部長」「課長」「担当者」のような上下関係ではなく、それぞれが異なる責任範囲を持つ対等なパートナーです。この3つの役割が三位一体となって機能することで、スクラムは最大限の効果を発揮します。

スクラムチームのもう一つの重要な特徴は、「機能横断的(クロスファンクショナル)」であることです。これは、チーム内に、プロダクトを開発し、価値を提供するために必要なすべてのスキル(例:設計、開発、テスト、UI/UXデザインなど)が備わっていることを意味します。外部のチームに依存することなく、チーム内で完結して仕事を進められるため、迅速な意思決定と開発が可能になります。

それでは、3つの役割それぞれについて、その責任と特徴を詳しく見ていきましょう。

① プロダクトオーナー

プロダクトオーナー(Product Owner)は、開発チームが生み出すプロダクトの価値を最大化することに、唯一の責任を持つ人物です。プロダクトの「何を(What)」作るかを決定する役割であり、プロダクトのビジョンを描き、ビジネス上の成功と顧客満足の実現を目指します。プロダクトオーナーは、いわばプロダクトのCEOのような存在です。

プロダクトオーナーの主な責務は以下の通りです。

- プロダクトゴールの策定と伝達: プロダクトが目指すべき長期的・中期的な目標(プロダクトゴール)を明確に定義し、それをスクラムチームやステークホルダー(経営層、顧客、ユーザーなど)と共有します。

- プロダクトバックログの管理: プロダクトに必要な機能、要件、改善点などをリスト化した「プロダクトバックログ」を作成し、その内容、可用性、優先順位付けに責任を持ちます。

- 優先順位の決定: 数ある要求の中から、ビジネス価値、リスク、依存関係などを総合的に考慮し、「次に何を作るべきか」を決定します。この優先順位付けが、プロダクトの成功を大きく左右します。

- ステークホルダーとの調整: 顧客やユーザー、社内の関係部署など、様々なステークホルダーからの要求や期待を収集し、それらを調整しながらプロダクトバックログに反映させます。チームを外部の雑音から守り、開発に集中できる環境を作るのも重要な役割です。

- インクリメントの評価: スプリントレビューにおいて、完成したインクリメントがプロダクトゴールに貢献しているか、受け入れ基準を満たしているかを判断します。

プロダクトオーナーは一人でなければなりません。複数の人物がプロダクトオーナーの役割を担うと、指示が錯綜し、優先順位が曖昧になり、チームが混乱する原因となります。最終的な意思決定権を一人に集約することで、迅速かつ一貫性のあるプロダクト開発を可能にします。プロダクトオーナーには、市場や顧客に関する深い知識、ビジネス的な視点、そしてステークホルダーを巻き込みながらリーダーシップを発揮する能力が求められます。

② スクラムマスター

スクラムマスター(Scrum Master)は、スクラムガイドで定義されたスクラムが、チームと組織全体で理解され、実践されるように支援する責任を持つ人物です。チームに命令する伝統的なマネージャーとは異なり、チームが自己組織化し、最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、背後から支える「サーバントリーダー(Servant Leader)」として振る舞います。

スクラムマスターの主な責務は多岐にわたりますが、大きく分けて「スクラムチームへの奉仕」「プロダクトオーナーへの奉仕」「組織への奉仕」の3つの側面があります。

- スクラムチームへの奉仕:

- 自己組織化と機能横断性のコーチング: チームが自律的に問題を解決し、協力し合えるように指導します。

- 障害物の除去: チームの生産性を妨げるあらゆる障害(例:技術的な問題、他部署との調整の遅れ、チーム内の対立など)を取り除くために奔走します。

- スクラムイベントのファシリテーション: スプリントプランニングやデイリースクラム、レトロスペクティブなどが、その目的を達成し、生産的な場となるように進行を支援します。

- プロダクトオーナーへの奉仕:

- 効果的なプロダクトバックログ管理の支援: プロダクトゴールを定義し、バックログアイテムを明確かつ簡潔に記述するためのテクニックを教えます。

- 経験的なプロダクト計画の促進: 複雑な環境下で、どのように計画を進めていくかについてアドバイスします。

- ステークホルダーとの連携支援: 必要に応じて、プロダクトオーナーとステークホルダー間のコミュニケーションを円滑にします。

- 組織への奉仕:

- 組織へのスクラム導入の支援: スクラムの価値や原則が組織全体に浸透するように、トレーニングやコーチングを行います。

- スクラムの障壁となる組織的な問題の解決: 従来の組織構造や評価制度などがスクラムの導入を妨げている場合、その変革を働きかけます。

スクラムマスターは、スクラムの番人であり、プロセスの守護者です。チームがルールから逸脱しそうになったときにはそれを指摘し、なぜそのルールが必要なのかを粘り強く説明します。高度なファシリテーションスキル、コーチング能力、そして何よりもスクラムに対する深い理解と情熱が求められる、非常に専門性の高い役割です。

③ 開発者

開発者(Developers)は、各スプリントにおいて、利用可能な「完成」したインクリメントのあらゆる側面(設計、実装、テストなど)を作成することに責任を持つ専門家たちです。スクラムにおける「開発者」という言葉は、プログラマーやエンジニアだけを指すわけではありません。プロダクトを開発するために必要なスキルを持つ人、例えば、UI/UXデザイナー、QAエンジニア、データアナリスト、システムアーキテクトなどもすべて「開発者」に含まれます。

開発者チームには、特定の役職や階層、あるいはサブチームといったものは存在しません。全員がフラットな立場で、共通の目標であるスプリントゴールの達成に向けて協力します。

開発者の主な責務は以下の通りです。

- スプリントバックログの作成: スプリントプランニングにおいて、プロダクトバックログアイテムをどのようにインクリメントに変換するかの計画(タスクの洗い出しや見積もりなど)を立てます。

- 品質への責任: 完成の定義(Definition of Done)を遵守し、常に品質の高いインクリメントを作成します。品質は誰か一人が担当するのではなく、チーム全員で責任を負います。

- 日々の計画の調整: デイリースクラムを通じて進捗を確認し、スプリントゴール達成に向けて日々の作業計画を自分たちで調整します。

- 専門家としての責任: チームメンバーとして、お互いの専門知識を尊重し、学び合い、チーム全体のスキル向上に貢献します。

開発者チームの理想的なサイズは、コミュニケーションを密に保ち、俊敏性を維持できる程度の少人数(一般的に3人から9人程度)とされています。自己管理能力と、チームとして目標を達成するという強い当事者意識が、開発者一人ひとりに求められます。

これら3つの役割は、それぞれが専門性を発揮しつつ、互いを尊重し、補完し合うことで初めて機能します。プロダクトオーナーが「正しいプロダクト」を作る方向を示し、開発者が「プロダクトを正しく」作り、スクラムマスターがそのプロセス全体が円滑に進むように支援する。この三位一体の協力関係こそが、スクラムチームの強さの源泉なのです。

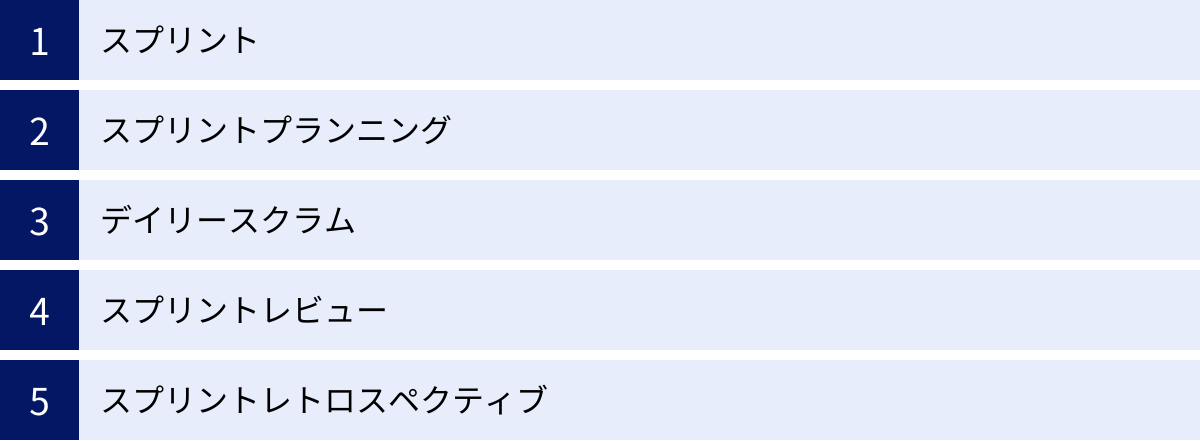

スクラムで実施される5つのイベント

スクラムは、反復的な開発サイクルを円滑に進めるために、「スプリント」という心臓部を中心に、計5つの公式なイベントを定義しています。これらのイベントは、前述した経験主義の3つの柱である「透明性、検査、適応」を実践するための、具体的かつ構造化された機会を提供します。各イベントには「タイムボックス」という時間的制約が設けられており、これにより会議が無駄に長引くことを防ぎ、開発のリズムと集中力を維持します。

これらのイベントは、無駄な会議を増やすためのものではなく、予測可能性を高め、リスクを管理し、コミュニケーションを促進するために不可欠なものです。それでは、5つのイベントがどのような目的で、どのように行われるのかを詳しく見ていきましょう。

① スプリント

スプリントは、スクラムにおけるすべての活動の土台となる、1ヶ月以内の決まった長さの期間です。一度スプリントが開始されたら、その期間は変更されません。この短い固定期間のサイクルを繰り返すことで、開発プロセスに規則性と予測可能性がもたらされます。スプリントは、いわば小さなプロジェクトと考えることができます。

- 目的: アイデアを価値あるインクリメントに変換するための、一貫したリズムを作り出すこと。リスク(コスト、時間)を1ヶ月という短い期間内に限定すること。

- 期間: 1ヶ月以内。プロジェクトの性質やチームの習熟度によりますが、一般的には2週間に設定されることが多いです。期間が短いほど、学習サイクルが速くなり、変化への対応力が高まります。

- 特徴:

- スプリント期間中、品質を低下させるような変更は行いません。

- スコープ(開発範囲)は、プロダクトオーナーと開発者の間で明確化され、必要に応じて交渉されることがあります。

- スプリントゴール(スプリントで達成すべき目標)は変更されません。

- スプリントは、後述するスプリントプランニングから始まり、デイリースクラム、スプリントレビュー、スプリントレトロスペクティブという一連のイベントを含みます。スプリントが終了すると、間髪入れずに次のスプリントが開始されます。

スプリントがタイムボックス化されていることは非常に重要です。これにより、完璧さを求めて際限なく作業を続けることを防ぎ、「期間内にできる最善を尽くす」という健全なプレッシャーを生み出します。

② スプリントプランニング

スプリントプランニングは、各スプリントの開始時に行われるイベントで、これから始まるスプリントで何を行い、それをどのように達成するかの計画を立てる場です。

- 目的: スプリントで提供する価値(Why)、実現する機能(What)、その実現方法(How)について、スクラムチーム全員で合意形成すること。

- 参加者: スクラムチーム全員(プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者)。

- タイムボックス: 1ヶ月のスプリントの場合、最大8時間(2週間のスプリントなら最大4時間)。

- 進め方と成果物:

- トピック1: なぜこのスプリントは価値があるのか? (Why)

- プロダクトオーナーが、このスプリントで達成したいビジネス上の目標や、プロダクトをどのように価値あるものにしたいかを提案します。

- チーム全員で議論し、「スプリントゴール」を定義します。スプリントゴールは、チームが一体となって目指すための簡潔な目標です。(例:「ユーザーが基本的な商品検索から購入までを完了できる」)

- トピック2: このスプリントで何ができるか? (What)

- プロダクトオーナーと開発者が協力し、プロダクトバックログの中から、スプリントゴール達成に貢献するアイテムを選択します。

- 選択されたプロダクトバックログアイテムが、このスプリントの「スコープ(開発範囲)」となります。

- トピック3: 選択した作業をどのように終わらせるか? (How)

- 開発者が、選択されたプロダクトバックログアイテムを「完成」させるために必要な具体的なタスクを洗い出し、見積もります。

- この計画が「スプリントバックログ」となります。スプリントバックログは、スプリントゴールと選択されたプロダクトバックログアイテム、そしてそれを実現するための実行可能な計画で構成されます。

- トピック1: なぜこのスプリントは価値があるのか? (Why)

このイベントを終えたとき、チームはスプリントで何をすべきかについて明確な共通認識を持っている状態になります。

③ デイリースクラム

デイリースクラムは、開発者のための15分間の短いイベントで、スプリント期間中、毎日同じ時間・同じ場所で開催されます。朝会や日次ミーティングとも呼ばれます。

- 目的: スプリントゴールに対する進捗を検査し、今後の作業計画を調整すること。コミュニケーションを促進し、障害を早期に特定すること。

- 参加者: 開発者。スクラムマスターやプロダクトオーナーも参加できますが、発言は開発者が主体となります。

- タイムボックス: 厳密に15分。

- 進め方:

- これは問題解決の場ではなく、情報共有と計画調整の場です。詳細な議論が必要な場合は、デイリースクラムの後に別途時間を設けます。

- 以前は「昨日やったこと」「今日やること」「障害となっていること」の3点を各メンバーが報告する形式が一般的でしたが、2020年のスクラムガイド改訂により、特定の形式は定められなくなりました。

- 重要なのは、「我々はスプリントゴール達成に向けて、どのように協力していくか?」という問いにチームとして答えることです。進捗はタスクボード(スプリントバックログ)を見ながら確認することが推奨されます。

デイリースクラムを毎日続けることで、チーム内の透明性が劇的に向上し、問題が放置されることなく迅速に対処されるようになります。

④ スプリントレビュー

スプリントレビューは、スプリントの最終盤に行われ、スプリントの成果を検査し、今後の適応を決定するためのイベントです。

- 目的: 完成したインクリメントをステークホルダーに提示し、フィードバックを得ること。プロダクトバックログをレビューし、次のスプリントで何に取り組むべきかを検討すること。

- 参加者: スクラムチームと、招待された主要なステークホルダー(顧客、ユーザー、経営層など)。

- タイムボックス: 1ヶ月のスプリントの場合、最大4時間(2週間のスプリントなら最大2時間)。

- 進め方:

- これは単なる進捗報告会やデモンストレーションではありません。参加者全員が積極的に意見を交わす、協調的なワーキングセッションです。

- プロダクトオーナーが、スプリントで「完成」したことと、「完成」しなかったことを説明します。

- 開発者が、完成したインクリメントがどのように機能するかを実演し、スプリント中に直面した課題や解決策を共有します。

- 参加者全員で、プロダクトの現状と、プロダクトゴールに対する進捗について議論します。

- 得られたフィードバックや市場の変化を基に、プロダクトオーナーはプロダクトバックログの見直しを行うことがあります。

スプリントレビューは、開発チームが外部の視点を取り入れ、「正しいものを、正しく作れているか」を確認するための極めて重要な機会です。

⑤ スプリントレトロスペクティブ(振り返り)

スプリントレトロスペクティブは、スプリントレビューの後、そして次のスプリントプランニングの前に行われる、スプリント全体を振り返るためのイベントです。

- 目的: 品質と効果性を高めるための改善方法を計画すること。具体的には、人、相互作用、プロセス、ツール、そして完成の定義に関して、何がうまくいき、何が問題だったのかを特定し、改善策を立てること。

- 参加者: スクラムチーム全員(プロダクトオーナー、スクラムマスター、開発者)。ステークホルダーは参加しません。

- タイムボックス: 1ヶ月のスプリントの場合、最大3時間(2週間のスプリントなら最大1.5時間)。

- 進め方:

- スクラムマスターがファシリテーターとなり、チームがオープンで正直に、そして建設的に話し合える心理的に安全な場を作ることが重要です。

- KPT(Keep/Problem/Try)やStart/Stop/Continueなど、様々なフレームワークを用いて、スプリント中の出来事を多角的に振り返ります。

- 特定された問題の中から、次のスプリントで改善に取り組むべき最も重要な項目をいくつか選び、具体的なアクションプランを作成します。

- このアクションプランは、次のスプリントのスプリントバックログに追加され、確実に実行されます。

レトロスペクティブは、スクラムが「継続的改善(Kaizen)」の精神を体現するイベントです。この振り返りを通じて、チームはスプリントを重ねるごとに、より強く、より賢く、より生産的なチームへと成長していくのです。

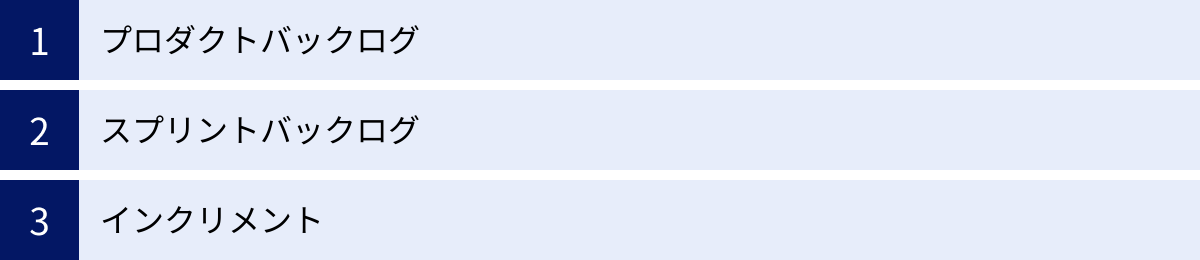

スクラムにおける3つの作成物

スクラムフレームワークには、作業や価値を表現し、透明性を最大化するための3つの公式な「作成物(Artifacts)」が定義されています。これらの作成物は、スクラムチームとステークホルダーが同じ情報を共有し、経験的な意思決定を行うための基盤となります。3つの作成物とは、「プロダクトバックログ」「スプリントバックログ」「インクリメント」です。

それぞれが経験主義の柱(透明性、検査、適応)と深く結びついており、スクラムのプロセス全体を通じて、生きた情報として常に更新され続けます。それでは、各作成物の詳細について見ていきましょう。

① プロダクトバックログ

プロダクトバックログは、プロダクトを改善するために必要とされる、すべての作業を順序付けした、単一の動的なリストです。これは、プロダクトに関する唯一の情報源であり、プロダクトのロードマップの役割を果たします。

- 内容: プロダクトに必要な機能、要件、拡張、修正、その他あらゆる作業が「プロダクトバックログアイテム(PBI)」としてリストアップされます。各PBIには、説明、順序、サイズ(見積もり)などの属性が含まれます。

- 責任者: プロダクトオーナーが、プロダクトバックログの内容、可用性、順序付けに対して唯一の責任を持ちます。ただし、作成や更新は、ステークホルダーや開発者からの意見を取り入れながら行われます。

- 特徴:

- 動的であること: プロダクトバックログは一度作ったら終わりではありません。市場の変化、顧客からのフィードバック、ビジネス上の優先順位の変更などに応じて、常に変化し、進化し続けます。

- 順序付けされていること: 最も重要なのは、プロダクトバックログが優先順位(順序)に従って並べられている点です。リストの上位にあるアイテムほど、ビジネス価値が高く、優先度が高いことを意味します。開発チームは、原則として上から順番にアイテムに着手します。

- 具体性のレベル: 上位にあるアイテムほど、詳細が明確に記述され、すぐに開発に着手できる状態(Ready)になっています。一方、下位にあるアイテムは、アイデアレベルの抽象的なものであったり、まだ詳細が詰められていなかったりします。

- コミットメント: プロダクトバックログには「プロダクトゴール」というコミットメントがあります。プロダクトゴールは、プロダクトが目指す将来の状態を記述したものであり、スクラムチームが計画を立てる際の目標となります。プロダクトバックログは、このプロダクトゴールを達成するための一連のステップと見なすことができます。

プロダクトバックログを常に最新で透明な状態に保つための継続的な活動を「プロダクトバックログリファインメント(改善)」と呼びます。これは、PBIを追加したり、詳細化したり、見積もったり、順序付けしたりする活動で、通常、スクラムチームの時間の10%程度を費やして行われます。

② スプリントバックログ

スプリントバックログは、現在のスプリントで達成すべき「スプリントゴール」、そのゴールを達成するために選択された「プロダクトバックログアイテム」、そして選択されたアイテムを「完成」したインクリメントに変換するための実行可能な「計画」で構成されます。

- 内容:

- スプリントゴール (Why): なぜこのスプリントを行うのかという目的。

- 選択されたプロダクトバックログアイテム (What): 何を開発するのか。

- インクリメントを届けるための計画 (How): どのように開発を進めるかの具体的なタスクリスト。

- 責任者: スプリントバックログは、開発者によって、開発者のために作られます。スプリント期間中、開発者はこのスプリントバックログを更新し、進捗を追跡します。プロダクトオーナーは内容の変更を指示するのではなく、開発者と相談しながら進めます。

- 特徴:

- リアルタイムの計画: スプリントバックログは、スプリントプランニングで作成された後も、固定されるわけではありません。開発を進める中で新たなタスクが発見されたり、当初の計画を変更する必要が出てきたりした場合、開発者自身が柔軟に更新します。

- 進捗の可視化: スプリントバックログは、多くの場合、タスクボード(物理的なホワイトボードやJiraなどのデジタルツール)上で可視化されます。これにより、チーム全員がいつでもスプリントの進捗状況を一目で把握できます。これはデイリースクラムで進捗を検査するための重要なツールとなります。

- コミットメント: スプリントバックログには「スプリントゴール」というコミットメントがあります。スプリントゴールは、開発者がスプリント期間中に集中し、協力するための共通の目標です。たとえ計画(How)に変更があったとしても、チームはスプリントゴールを達成するために一丸となって取り組みます。

③ インクリメント

インクリメントは、現在のスプリントで完成したすべてのプロダクトバックログアイテムと、それ以前のすべてのスプリントで作成されたインクリメントの価値を統合したものです。各スプリントの終わりには、必ず利用可能で「完成」した状態のインクリメントが少なくとも1つは生み出されなければなりません。

- 内容: 実際に動く、価値のあるプロダクトの一部。

- 責任者: スクラムチーム全体が、価値のあるインクリメントを作成することに責任を持ちます。

- 特徴:

- 「完成」していること: インクリメントは、スクラムチームが事前に合意した「完成の定義(Definition of Done)」を満たしていなければなりません。「完成の定義」とは、品質基準を明確にするためのチェックリストであり、「コードレビューが完了している」「テストが通っている」「ドキュメントが更新されている」といった項目が含まれます。これにより、「だいたいできた」という曖昧な状態を防ぎます。

- 利用可能であること: インクリメントは、スプリントの終わりに、プロダクトオーナーがリリース可能だと判断すれば、すぐにでもユーザーに届けられる状態でなければなりません。リリースするかどうかの判断はプロダトオーナーが行いますが、技術的にはいつでもリリースできる状態が求められます。

- 積み重なる価値: インクリメントは、スプリントを重ねるごとに機能が追加され、雪だるま式に価値が積み上がっていきます。これは、開発の進捗を具体的に示す、最も重要な成果物です。

- コミットメント: インクリメントには「完成の定義」というコミットメントがあります。インクリメントが完成の定義を満たしている場合、それは利用可能な状態であると見なされます。この共通の理解が、透明性を確保し、高品質なプロダクト開発を支えます。

これら3つの作成物は、スクラムの心臓部である「経験主義」を支えるための重要なツールです。プロダクトバックログが「未来の可能性」を、スプリントバックログが「現在の計画」を、そしてインクリメントが「過去の成果」をそれぞれ透明化し、チームが常に事実に基づいて検査と適応を行えるように導いてくれるのです。

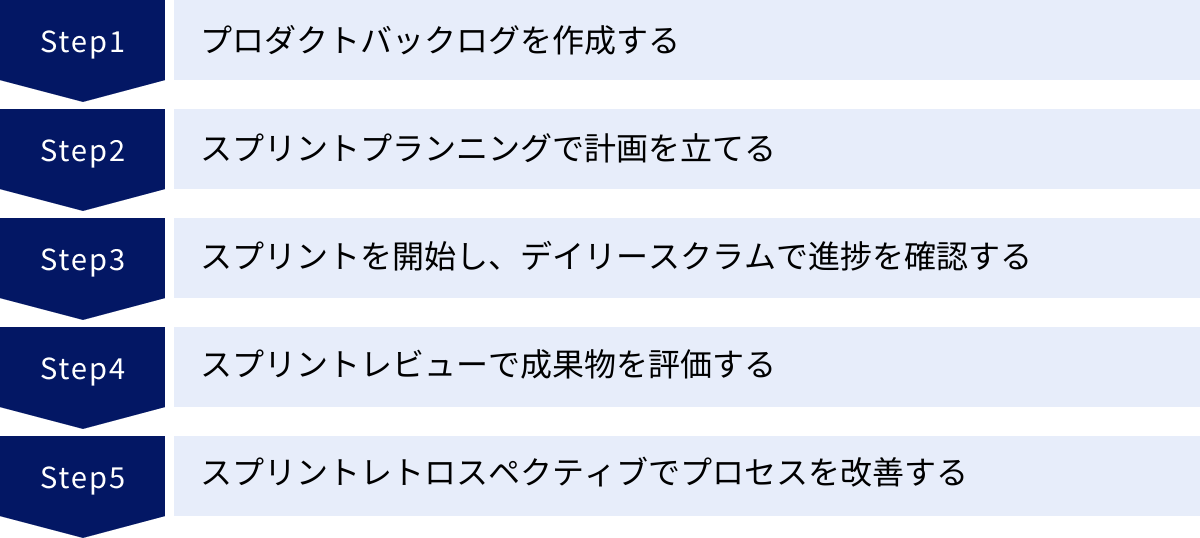

スクラム開発の基本的な進め方

これまで解説してきた「役割」「イベント」「作成物」という3つの要素が、どのように連携して一つの開発サイクルを形成するのか、その基本的な流れをステップバイステップで見ていきましょう。スクラム開発は、この一連のサイクル(スプリント)を繰り返すことで、プロダクトを継続的に改善し、価値を高めていきます。

プロダクトバックログを作成する

すべての始まりは、プロダクトが目指すべき姿を描き、それを実現するための要求をリスト化することからです。この活動の中心となるのがプロダクトオーナーです。

- プロダクトゴールの設定: プロダクトオーナーは、ステークホルダー(経営層、顧客、営業部門など)と対話し、プロダクトが達成すべき長期的なビジョンや目標である「プロダクトゴール」を定めます。

- 要求の収集とリスト化: プロダクトゴールを達成するために必要となる機能、要件、改善アイデアなどを、ステークホルダーから収集します。

- プロダクトバックログの構築: 収集した要求を「プロダクトバックログアイテム(PBI)」として一つずつ記述し、「プロダクトバックログ」を作成します。この時点では、すべてのアイテムが詳細である必要はありません。

- 優先順位付け: プロダクトオーナーは、ビジネス価値や緊急度、リスクなどを考慮し、プロダクトバックログアイテムに優先順位を付けます。最も価値の高いアイテムがリストの最上位に来るように並べ替えます。このリストは、開発チームが次に何に取り組むべきかを示すロードマップとなります。

- リファインメント(継続的な改善): プロダクトバックログは常に変化します。プロダクトオーナーは、開発者と共に定期的にリファインメント活動を行い、上位のアイテムをより詳細化し、見積もりを行い、すぐに開発に着手できる状態(Ready)に整えておきます。

スプリントプランニングで計画を立てる

スプリントを開始するにあたり、スクラムチーム全員が集まり、今回のスプリントで何を作り、どのように作るかを計画します。これが「スプリントプランニング」です。

- スプリントゴールの設定 (Why): プロダクトオーナーが、プロダクトバックログの上位アイテムを提示し、今回のスプリントで達成したい目標を提案します。チーム全員で議論し、全員がコミットできる「スプリントゴール」を決定します。

- 開発アイテムの選択 (What): 開発者は、スプリントゴールを達成するために、プロダクトバックログの上位からどのアイテムをスプリント内に取り込むかを、プロダクトオーナーと相談しながら選択します。開発者は、自分たちの過去の実績(ベロシティ)などを参考に、スプリント内で「完成」できると判断した量の作業を引き受けます。

- タスクの分解と計画 (How): 開発者は、選択した各プロダクトバックログアイテムを「完成」させるために必要な、具体的な作業タスクを洗い出します。これらのタスクは、設計、実装、テスト、レビューなどを含みます。このタスクリストが「スプリントバックログ」の中心となります。

このイベントが終わると、チームはこれから始まるスプリントの明確な目標と計画を共有した状態になります。

スプリントを開始し、デイリースクラムで進捗を確認する

スプリントプランニングが終わると、すぐにスプリントが開始され、開発者はスプリントバックログに基づいて開発作業に取り掛かります。

- 開発作業の実施: 開発者は、スプリントバックログのタスクを自己組織的に分担し、協力しながら開発を進めます。

- デイリースクラムでの検査と適応: スプリント期間中、開発者は毎日15分間の「デイリースクラム」を行います。ここで、スプリントゴールに対する進捗を確認し、問題点や障害があれば共有します。これは日々の計画を微調整し、チームの連携を密にするための重要な同期ポイントです。

- 障害の除去: デイリースクラムで明らかになった障害(例:「テスト環境が使えない」「必要な情報が得られない」など)は、スクラムマスターが中心となって迅速に解決にあたります。

スプリントレビューで成果物を評価する

スプリントの最終日近くになると、チームは「スプリントレビュー」を開催し、スプリントの成果を披露します。

- インクリメントのデモ: 開発者は、スプリントで「完成」した「インクリメント(動くソフトウェア)」を、プロダクトオーナーや招待されたステークホルダーに実演します。

- フィードバックの収集: ステークホルダーは、インクリメントを実際に見て、触れることで、具体的なフィードバックを提供します。このフィードバックは、プロダクトが本当に市場や顧客のニーズに応えられているかを確認するための貴重な情報となります。

- プロダクトバックログの見直し: プロダクトオーナーは、受け取ったフィードバックや、スプリント中に得られた新たな学びを基に、プロダクトバックログの優先順位を見直したり、新しいアイテムを追加したりします。これにより、次のスプリントの方向性がより明確になります。

スプリントレトロスペクティブでプロセスを改善する

スプリントサイクルの最後を飾るのが、「スプリントレトロスペクティブ(振り返り)」です。

- プロセスの振り返り: スクラムチーム全員で、今回のスプリントにおけるチームの働き方(人間関係、プロセス、ツールなど)について振り返ります。何がうまくいき、何がうまくいかなかったのか、なぜそうなったのかを率直に話し合います。

- 改善策の決定: チームは、特定された問題点の中から、次のスプリントで改善したい最も重要な課題を一つか二つ選び、具体的な改善アクションプランを立てます。

- 改善の実行: このアクションプランは、次のスプリントのバックログに追加され、チームは次のスプリントでその改善を実行します。

このレトロスペクティブが終わると、すぐに次のスプリントのスプリントプランニングが始まり、このサイクルが延々と繰り返されていきます。この「計画→実行→検査→適応」のサイクルを高速で回し続けることこそが、スクラム開発の本質であり、チームとプロダクトを継続的に成長させる原動力なのです。

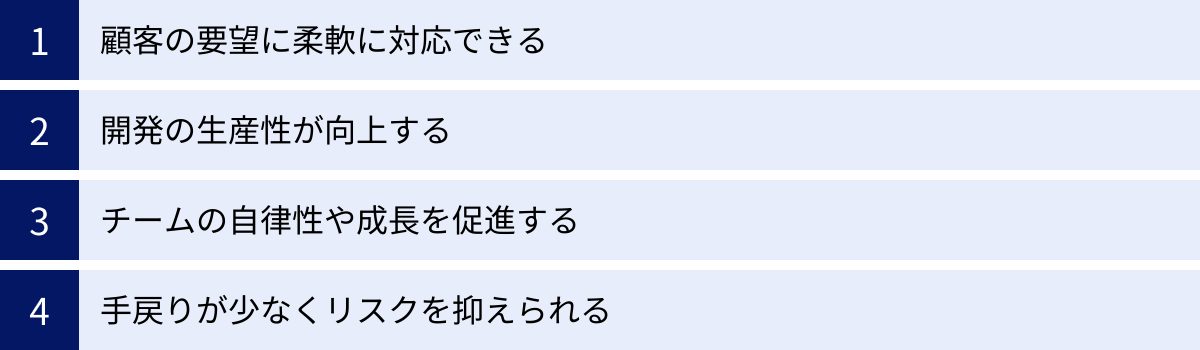

スクラムを導入するメリット

スクラムは単なる開発手法ではなく、チームの働き方や組織文化にも変革をもたらすフレームワークです。正しく導入・運用することで、プロジェクトや組織に多くのメリットをもたらします。ここでは、スクラムを導入することで得られる主な4つのメリットについて詳しく解説します。

顧客の要望に柔軟に対応できる

現代のビジネス環境において、顧客の要望や市場のトレンドは常に変化します。従来のウォーターフォール開発では、最初に決めた仕様に固執するあまり、完成したプロダクトが市場のニーズとずれてしまうリスクがありました。スクラムは、この課題に対する強力な解決策となります。

- 短いフィードバックループ: スクラムは、1〜4週間という短い「スプリント」単位で開発を進めます。スプリントの終わりには「スプリントレビュー」があり、そこで実際に動くプロダクト(インクリメント)を顧客やステークホルダーに見せ、直接フィードバックをもらう機会が設けられています。これにより、「作ってみたものの、思っていたものと違う」といった認識のズレを早期に発見し、すぐに軌道修正できます。

- 変化を歓迎する仕組み: プロダクトバックログは、常に変化する動的なリストです。スプリントレビューで得られたフィードバックや、新たなビジネスチャンスに応じて、プロダクトオーナーは次のスプリントで開発する機能の優先順位を柔軟に変更できます。これにより、プロジェクトの途中でも、より価値の高い機能の開発へと舵を切ることが可能になります。

例えば、新しいEコマースサイトを開発しているとします。当初の計画では決済方法としてクレジットカードのみを想定していましたが、開発途中で競合サイトが新しいスマホ決済サービスを導入し、人気を博していることがわかりました。ウォーターフォール開発であれば、この変更に対応するのは困難ですが、スクラムであれば、プロダクトオーナーが即座にそのスマホ決済機能の優先順位を上げ、次のスプリントで開発に着手するといった迅速な対応が可能です。結果として、常に顧客満足度の高い、競争力のあるプロダクトを提供し続けることができます。

開発の生産性が向上する

スクラムは、チームの生産性を最大限に引き出すための仕組みを数多く備えています。

- 集中とリズム: スプリントというタイムボックス(時間的制約)があることで、チームは「この期間内にこれを終わらせる」という明確な目標に向かって集中できます。また、デイリースクラムやスプリントレビューといった一連のイベントが規則的なリズムを生み出し、開発プロセスを安定させます。割り込み作業が減り、チームは目の前の開発に没頭できるため、生産性が向上します。

- 課題の早期解決: デイリースクラムは、日々の問題を発見し、共有するための強力なメカニズムです。開発の妨げとなる障害(ブロッカー)があれば、その日のうちにチーム全体で認識され、スクラムマスターが中心となって解決に動きます。問題が長期間放置されることがなくなり、開発の停滞を防ぎます。

- 継続的なプロセス改善: スプリントごとに行われる「スプリントレトロスペクティブ(振り返り)」は、チームが自分たちの働き方を自ら改善していくための時間です。「もっと効率的なテスト方法はないか」「コミュニケーションのやり方を変えられないか」といった改善策をチームで考え、実行していくことで、スプリントを重ねるごとにチームの生産性は雪だるま式に向上していきます。

チームの自律性や成長を促進する

スクラムは、トップダウンの指示命令系統ではなく、チームの自己組織化を基本原則としています。これが、メンバーのモチベーションと成長に大きく貢献します。

- 当事者意識の醸成: スクラムでは、「どのように(How)」仕事を進めるかは開発者に委ねられています。スプリントプランニングで自分たちがコミットした目標に対し、どうすれば達成できるかを自分たちで考え、計画し、実行します。この裁量権の大きさが、メンバー一人ひとりの当事者意識と責任感を引き出し、仕事へのエンゲージメントを高めます。

- 協調と知識の共有: スクラムチームは、個人の成果ではなく、「チームとしての成果」で評価されます。スプリントゴールの達成という共通の目標に向かって、デザイナー、エンジニア、テスターといった異なる専門性を持つメンバーが日々協力し合います。この過程で、自然とコミュニケーションが活発になり、互いのスキルや知識が共有され、チーム全体の能力が向上していきます。

- 心理的安全性の確保: スクラムマスターは、チームメンバーが失敗を恐れずに意見を言ったり、新しい挑戦をしたりできる「心理的に安全な場」を作る役割を担います。建設的な対立が奨励され、誰もが安心して自分の考えを発信できる環境が、チームの創造性と学習能力を最大限に引き出します。

手戻りが少なくリスクを抑えられる

大規模なプロジェクトになるほど、終盤での大きな手戻りは致命的なダメージとなります。スクラムは、リスクを早期に発見し、影響を最小限に抑えることに長けています。

- 早期のリスク検知: スプリントごとに動くインクリメントを作成するため、技術的な実現可能性のリスクや、仕様の解釈のズレといった問題が、プロジェクトの早い段階で明らかになります。ウォーターフォール開発のように、最後にテスト工程で重大な欠陥が発覚し、すべてをやり直すといった最悪の事態を避けることができます。

- 価値のないものを作らない: 定期的なフィードバックを通じて、本当に顧客に価値を提供できる機能から優先的に開発していきます。もし開発中の機能が思ったほど価値がないと判断されれば、すぐに開発を中止し、別の価値ある機能にリソースを振り向けることができます。これにより、無駄な開発に時間とコストを費やすリスクを最小化します。

これらのメリットは、単独で存在するのではなく、互いに影響し合っています。例えば、チームの自律性が高まることで生産性が向上し、生産性が向上することで顧客の要望により迅速に応えられるようになる、といった好循環が生まれるのです。スクラムは、不確実な時代を生き抜くための、強力な組織能力を育むフレームワークと言えるでしょう。

スクラムを導入するデメリット・注意点

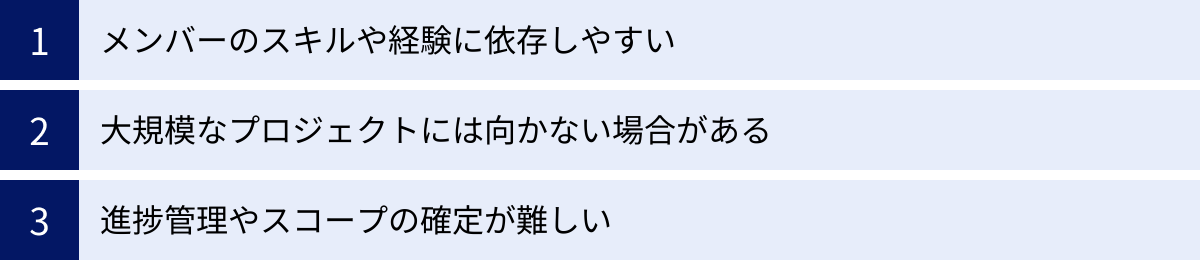

スクラムは多くのメリットをもたらす強力なフレームワークですが、どんなプロジェクトや組織にも適した「銀の弾丸」ではありません。導入や運用を誤ると、期待した効果が得られないばかりか、かえって混乱を招く可能性もあります。ここでは、スクラムを導入する際に直面しがちなデメリットや注意点について、公平な視点から解説します。

メンバーのスキルや経験に依存しやすい

スクラムは、チームの「自己組織化」を前提としています。これは、メンバーが自律的に考え、行動し、問題を解決していくことを意味しますが、裏を返せば、メンバーのスキルセットやマインドセットにパフォーマンスが大きく左右されるということです。

- 開発者のスキル要件: スクラムチームは機能横断的であることが求められるため、開発者には自分の専門領域だけでなく、設計やテストなど、幅広い工程に関わる姿勢とスキルが期待されます。また、自らタスクを見つけ、計画し、実行する自己管理能力も不可欠です。経験の浅いメンバーばかりのチームでは、自己組織化がうまく機能せず、スプリントが停滞してしまう可能性があります。

- スクラムマスターの重要性: スクラムの成否は、スクラムマスターの能力に大きく依存すると言っても過言ではありません。経験豊富なスクラムマスターは、チームの障害を取り除き、対話を促進し、プロセスを改善へと導くことができます。しかし、単なる進行役(ファシリテーター)としか認識されていない、あるいは経験の浅いスクラムマスターが就任した場合、チームは道に迷い、スクラムの形骸化を招いてしまいます。

- プロダクトオーナーの力量: プロダクトオーナーには、市場を理解し、ステークホルダーをまとめ、ビジネス価値に基づいて的確な優先順位を付けるという、高度な意思決定能力が求められます。この役割を担う人物の力量が不足していると、チームは価値の低いものばかりを作らされ、モチベーションが低下する原因となります。

これらの役割を担える人材が組織内にいない場合、外部からの専門家の採用や、十分な教育・研修への投資が不可欠になります。

大規模なプロジェクトには向かない場合がある

スクラムは、コミュニケーションの密度を保てる10人以下の少人数チームで最も効果を発揮するように設計されています。プロジェクトの規模が大きくなり、関わる人数が増えるにつれて、いくつかの課題が顕在化します。

- コミュニケーションコストの増大: チームの人数が増えると、全員での情報共有や意思決定が困難になり、コミュニケーションのオーバーヘッドが急激に増加します。複数のスクラムチームが連携して一つのプロダクトを開発する場合、チーム間の調整や依存関係の管理が非常に複雑になります。

- スケーリングフレームワークの難易度: このような大規模開発に対応するために、「LeSS (Large-Scale Scrum)」や「SAFe (Scaled Agile Framework)」といった、スクラムを拡張するためのフレームワークが存在します。しかし、これらのフレームワークはそれ自体が複雑であり、導入・運用には高度な専門知識と組織全体のコミットメントが必要です。安易に導入すると、ルールに縛られた重厚長大なプロセスに逆戻りしてしまうリスクもあります。

そのため、巨大な一つのプロジェクトとして捉えるのではなく、疎結合な複数の小さなプロダクトに分割できないか検討するなど、アーキテクチャレベルでの工夫が求められることもあります。

進捗管理やスコープの確定が難しい

ウォーターフォール開発に慣れた管理者や顧客にとって、スクラムの進め方は不安を感じさせるかもしれません。

- 長期的な見通しの立てにくさ: スクラムでは、詳細な計画はスプリントごとに行われます。そのため、「半年後に、具体的にどの機能がどこまで完成しているのか」といった長期的な見通しを、プロジェクトの初期段階で正確に予測することは困難です。全体のロードマップは存在しますが、それはあくまで現時点での見込みであり、変化しうるものです。

- スコープ(開発範囲)の変動: スクラムは変化を歓迎するため、プロダクトバックログの内容や優先順位は常に変動します。これはメリットである一方、「契約時に決めた機能がすべて完成すること」を前提とする従来の受託開発モデルとは相性が悪い場合があります。「いつまでに、いくらで、これを全部作る」という固定スコープ・固定予算の契約形態には馴染みにくいという課題があります。

- 進捗の捉え方の違い: ウォーターフォールでは、設計完了、実装完了といった工程の完了率で進捗を測りますが、スクラムにおける唯一の進捗尺度は「動くソフトウェア(インクリメント)」です。この価値観の違いを顧客や経営層に理解してもらえないと、「計画がなくて不安だ」「本当に進んでいるのかわからない」といった不信感を生む原因になります。

これらのデメリットに対処するためには、スクラムを導入する前に、関係者全員でスクラムの特性を正しく理解し、期待値をすり合わせることが不可欠です。また、従来の評価制度や契約形態を見直し、スクラムという新しい働き方に合わせて組織全体を適応させていく覚悟が求められます。

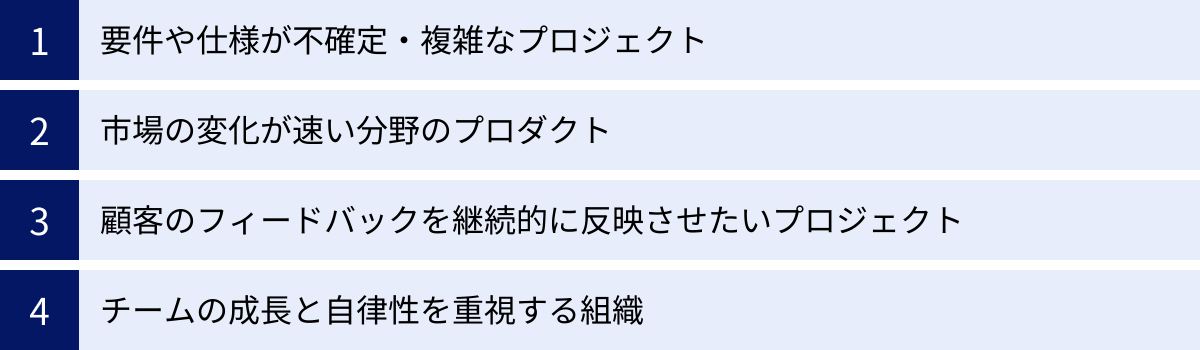

スクラム開発が向いているプロジェクトの特徴

スクラムは万能薬ではなく、その特性が活きるプロジェクトと、そうでないプロジェクトが存在します。ウォーターフォール開発との違いや、スクラムのメリット・デメリットを踏まえた上で、どのようなプロジェクトがスクラム開発に適しているのか、その特徴を具体的に見ていきましょう。自社のプロジェクトがこれらの特徴に当てはまるかどうかが、スクラム導入を検討する上での重要な判断基準となります。

1. 要件や仕様が不確定・複雑なプロジェクト

スクラムが最もその真価を発揮するのは、「何を解決すべきか」あるいは「どうやって解決すべきか」が最初からはっきりと見えていないプロジェクトです。

- 新規事業・新規プロダクト開発: 世の中にまだ存在しないサービスやプロダクトを開発する場合、顧客が本当にそれを欲しがるか、どのような機能があれば受け入れられるかは、作ってみなければわかりません。スクラムの反復的なアプローチにより、仮説を立て、最小限の機能(MVP: Minimum Viable Product)を素早く市場に投入し、ユーザーの反応を見ながらプロダクトをピボット(方向転換)させていくことが可能です。

- 研究開発(R&D)要素の強いプロジェクト: 未知の技術要素を扱うプロジェクトや、実現可能性を探りながら進める研究開発では、計画通りに進むことの方が稀です。スプリントごとに小さな実験を繰り返し、得られた学びを次のステップに活かしていくスクラムのサイクルは、不確実性の高い探索的な活動に非常に適しています。

2. 市場の変化が速い分野のプロダクト

ビジネス環境の変化が激しく、数ヶ月先の市場動向を読むことさえ難しい分野では、スクラムの俊敏性が強力な武器になります。

- Webサービスやモバイルアプリ: これらの分野では、競合の動きが速く、ユーザーの流行り廃りも激しいのが特徴です。数ヶ月かけて作った機能が、リリース時点ではすでに時代遅れになっていることも珍しくありません。スクラムであれば、市場の変化や新しいトレンドを素早くプロダクトに取り込み、常に競争優位性を保つことができます。

- 顧客のニーズが多様化・個別化しているプロダクト: 例えば、ファッションECサイトやコンテンツ配信サービスなど、ユーザーの好みが細分化しているプロダクトでは、画一的な機能を提供するだけでは満足度を高められません。スプリントごとにユーザーの利用データを分析し、A/Bテストを繰り返しながら、パーソナライズ機能などを継続的に改善していくアプローチが有効です。

3. 顧客のフィードバックを継続的に反映させたいプロジェクト

プロダクトの成功が、いかに顧客の満足度を高められるかにかかっているプロジェクトにとって、スクラムは理想的なフレームワークです。

- ユーザー中心設計(UCD)を実践したい場合: スプリントレビューという公式な場で、定期的に顧客やユーザーと対話し、直接フィードバックを得る機会が保証されています。これにより、開発者は「誰のために、何のために作っているのか」を常に意識でき、顧客の真の課題解決に集中できます。

- プロダクトの価値を最大化したい場合: プロダクトオーナーは、得られたフィードバックを基に、プロダクトバックログの優先順位を絶えず見直します。これにより、開発チームの貴重なリソースを、常に最も価値の高い機能の実現に集中させることができます。「作ってはみたものの、誰にも使われない機能」を開発してしまう無駄を最小限に抑えます。

4. チームの成長と自律性を重視する組織

スクラムは単なる開発手法ではなく、チームの文化や働き方を変革する側面も持っています。

- トップダウンではなく、ボトムアップの文化を醸成したい組織: スクラムは、メンバーの自己組織化と自律性を尊重します。チームに裁量権を与え、自分たちで考えて行動することを促すことで、メンバーの当事者意識やモチベーションを高めたいと考えている組織に適しています。

- 学習する組織を目指す場合: スプリントレトロスペクティブによる継続的なプロセス改善は、チームが失敗から学び、常に成長し続ける「学習するチーム」になることを促します。この文化を組織全体に広げたい場合に、スクラムは良い出発点となります。

逆に、要件が完全に固まっており、変更の余地がないプロジェクト(例:法律で仕様が厳格に定められたシステムの開発)や、厳格な納期と予算、スコープが絶対条件となる契約の下では、ウォーターフォール開発の方が適している場合があります。重要なのは、プロジェクトの性質とスクラムの特性を照らし合わせ、その適合性を慎重に見極めることです。

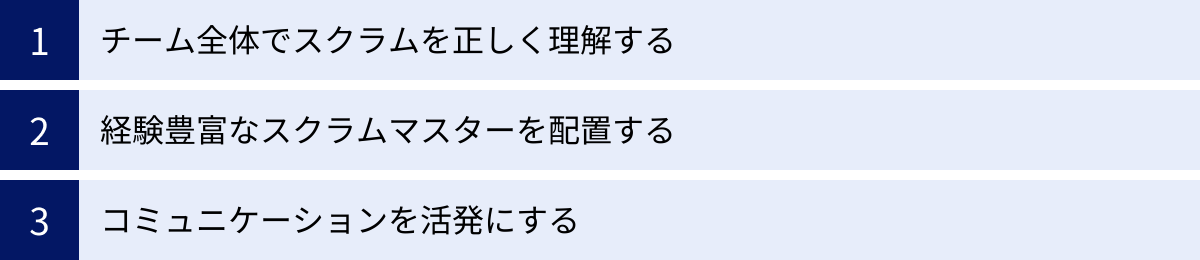

スクラムを成功させるためのポイント

スクラムは、ルールブックを読んだだけ、ツールを導入しただけでは決して成功しません。その背後にある価値観や原則を理解し、チームと組織が一体となって取り組むことが不可欠です。ここでは、スクラムを形骸化させず、その効果を最大限に引き出すために特に重要な3つのポイントを紹介します。

チーム全体でスクラムを正しく理解する

スクラム導入の失敗例で最も多いのが、「なぜスクラムをやるのか」という目的意識が共有されないまま、手法だけが導入されてしまうケースです。「流行っているから」「上司に言われたから」といった理由で始めると、スクラムのイベントや役割は単なる儀式となり、メンバーはやらされ感を感じるだけになってしまいます。

- 「Why」の共有: まず、経営層から開発メンバーまで、関係者全員が「なぜ我々はスクラムを導入するのか?」という目的を共有することがスタートラインです。例えば、「市場の変化に素早く対応するため」「顧客満足度を劇的に向上させるため」といった具体的な目標を掲げ、スクラムがその目標達成のための手段であることを明確にします。

- スクラムガイドの輪読と学習: スクラムの公式ルールブックである「スクラムガイド」は、わずか十数ページの短いドキュメントです。チーム全員でこれを読み合わせ、書かれていることの意味や、その背景にある原則について議論する時間を持つことは非常に有効です。これにより、「デイリースクラムは単なる進捗報告会ではない」「レトロスペクティブは犯人探しの場ではない」といった、スクラムの本質的な理解が深まります。

- 共通言語の確立: 「プロダクトバックログ」「インクリメント」「完成の定義」といったスクラム用語が、チーム内で同じ意味で使われるように徹底します。特に「完成の定義(Definition of Done)」は、品質に対する共通認識を形成する上で極めて重要です。何をもって「仕事が終わった」とするのかをチームで合意し、明文化することで、後々のトラブルを防ぎます。

経験豊富なスクラムマスターを配置する

スクラムマスターは、単なる会議の司会者や雑用係ではありません。チームと組織の成長を促す、極めて専門性の高い役割です。適切なスクラムマスターを配置できるかどうかが、スクラムの成否を大きく左右します。

- サーバントリーダーとしての役割理解: 経験豊富なスクラムマスターは、チームの前に立つのではなく、後ろから支える「サーバントリーダー」として振る舞います。チームが自律的に問題を解決できるようコーチングし、彼らの生産性を妨げる障害を粘り強く取り除きます。

- ファシリテーションとコーチングのスキル: スプリントの各イベントが目的を達成できるよう、巧みに議論をファシリテートします。特に、対立が起きがちなレトロスペクティブでは、全員が安心して発言できる心理的安全性を確保し、建設的な結論へと導く高度なスキルが求められます。

- 外部の専門家の活用も視野に: もし社内に適切な人材がいない場合は、外部のアジャイルコーチや経験豊富なスクラムマスターに支援を依頼することも有効な選択肢です。彼らは、最初の数スプリントを一緒に走りながら、チームに正しいスクラムの実践方法を教え、社内のスクラムマスター候補を育成する手助けをしてくれます。安易に兼任させたり、経験の浅いメンバーを任命したりすることは避けるべきです。

コミュニケーションを活発にする

スクラムは、プロセスやツールよりも「個人と対話」を重視します。チーム内の円滑でオープンなコミュニケーションは、スクラムを機能させるための血液のようなものです。

- 物理的・仮想的な近さ: 理想は、スクラムチーム全員が同じ部屋(チームルーム)で作業することです。これにより、必要な時にすぐに声がけでき、偶発的な会話から新しいアイデアが生まれることもあります。リモートワークが中心の場合は、常時接続のビデオ会議や、活発なチャットツール(Slack、Microsoft Teamsなど)の活用によって、仮想的な近さを確保する工夫が必要です。

- 情報の見える化: タスクボード(カンバン)、バーンダウンチャート、プロダクトバックログといったスクラムの作成物は、常にチーム全員が見える場所に掲示、あるいはオンラインで共有します。「誰が何をしているのか」「進捗は順調か」といった情報が透明化されることで、互いの状況を理解し、助け合いの文化が生まれます。

- 心理的安全性の醸成: 「こんな初歩的な質問をしても大丈夫だろうか」「失敗を報告したら怒られるのではないか」といった不安は、コミュニケーションの最大の敵です。スクラムマスターは、レトロスペクティブなどを通じて、どんな意見も尊重され、失敗は学びの機会として捉えられるような、心理的に安全な環境を作ることに注力する必要があります。

これらのポイントは、一朝一夕に実現できるものではありません。スクラムは、導入して終わりではなく、チームと組織が継続的に学び、改善していく旅そのものです。焦らず、一歩ずつ、しかし着実にこれらのポイントを実践していくことが、スクラムを成功へと導く唯一の道と言えるでしょう。

スクラム開発に役立つおすすめツール

スクラムは、ツールよりも対話や文化を重視するフレームワークですが、効果的なツールを活用することで、プロセスの透明性を高め、コミュニケーションを円滑にし、チームの生産性を向上させることができます。特にリモートワークが普及した現代において、ツールの重要性は増しています。ここでは、スクラム開発で広く利用されている代表的なプロジェクト管理ツールを4つ紹介します。

重要なのは、ツールを導入することが目的化しないことです。ツールはあくまでスクラムを実践するための補助輪であり、チームの状況や文化に合ったものを選ぶことが大切です。

| ツール名 | 主な特徴 | こんなチームにおすすめ |

|---|---|---|

| Jira | スクラム/カンバンボード、バックログ管理、レポート機能など、アジャイル開発に特化した高機能ツール。カスタマイズ性が高い。 | 大規模・複雑なプロジェクトを管理するチーム。エンタープライズレベルでの利用を想定する組織。 |

| Trello | カードとリストを使ったカンバン方式のシンプルなUIが特徴。直感的で誰でもすぐに使い始められる。 | 小規模チームや個人。タスク管理ツールを初めて導入するチーム。シンプルなタスク管理を求めるチーム。 |

| Asana | プロジェクトをリスト、ボード、タイムライン、カレンダーなど多様なビューで表示可能。タスクの依存関係も管理しやすい。 | スクラムだけでなく、ウォーターフォールなど様々な管理手法を併用したいチーム。非エンジニアも多く関わるプロジェクト。 |

| Backlog | 日本のヌーラボ社が開発。日本語のUIとサポートが充実。WikiやGit連携など、開発者向けの機能も豊富。 | 日本のソフトウェア開発チーム。エンジニアと非エンジニア(デザイナー、マーケターなど)が協業するチーム。 |

Jira

Jira(ジラ)は、Atlassian社が提供する、アジャイル開発チームのためのデファクトスタンダードとも言えるプロジェクト管理ツールです。もともとはバグ追跡システムとして開発されましたが、現在ではスクラムやカンバンを実践するための豊富な機能が揃っています。

- 主な機能:

- スクラムボード/カンバンボード: スプリントバックログや作業フローを視覚的に管理できます。

- バックログ管理: プロダクトバックログの作成、優先順位付け、見積もり(ストーリーポイント)を効率的に行えます。

- レポート機能: バーンダウンチャート、ベロシティチャートなど、スプリントの進捗やチームの生産性を分析するためのレポートが自動で生成されます。

- カスタマイズ性: ワークフローや課題のフィールドなどを、チームのプロセスに合わせて柔軟にカスタマイズできます。

- 特徴: 非常に高機能で、大規模で複雑なプロジェクトにも対応できるスケーラビリティが魅力です。一方で、多機能ゆえに設定が複雑で、使いこなすにはある程度の学習コストがかかる側面もあります。

- 参照: Atlassian公式サイト

Trello

Trello(トレロ)は、Jiraと同じくAtlassian社が提供するツールですが、その思想は対照的です。「ボード」「リスト」「カード」というシンプルな構成要素で、直感的なタスク管理を実現します。

- 主な機能:

- カンバンボード: 「ToDo」「Doing」「Done」といったリストを作成し、タスクを表すカードをドラッグ&ドロップで移動させるだけの簡単操作です。

- カードの詳細設定: 各カードには、担当者、期限、チェックリスト、添付ファイルなどを追加できます。

- Power-Up機能: カレンダー連携や投票機能など、様々な拡張機能(Power-Up)を追加することで、チームのニーズに合わせてボードを強化できます。

- 特徴: とにかくシンプルで分かりやすく、ITに詳しくない人でもすぐに使い始められる手軽さが最大のメリットです。小規模なスクラムチームのスプリントバックログ管理や、個人のタスク管理に適しています。

- 参照: Trello公式サイト

Asana

Asana(アサナ)は、チームのあらゆる仕事と目標を管理するためのワークマネジメントプラットフォームです。スクラム専用ツールではありませんが、その柔軟性から多くのスクラムチームで利用されています。

- 主な機能:

- 多様なビュー: プロジェクトのタスクを、リスト形式、ボード(カンバン)形式、タイムライン(ガントチャート)形式、カレンダー形式など、目的に応じて切り替えて表示できます。

- ポートフォリオ管理: 複数のプロジェクトの進捗を横断的に把握し、リソースを管理できます。

- ゴール設定: 組織やチームの目標(ゴール)を設定し、日々のタスクと紐づけることで、作業の目的意識を高めます。

- 特徴: エンジニアだけでなく、マーケティング、営業、人事など、部署を横断したプロジェクト管理に強みを発揮します。スクラムと他のプロジェクト管理手法を組み合わせて使いたい場合に特に便利です。

- 参照: Asana公式サイト

Backlog

Backlog(バックログ)は、福岡に本社を置く株式会社ヌーラボが開発・提供する、日本の開発現場で広く支持されているプロジェクト管理ツールです。

- 主な機能:

- 直感的なUI: シンプルで分かりやすいインターフェースが特徴で、非エンジニアでも抵抗なく使えます。

- 開発者向け機能: GitやSubversionといったバージョン管理システムとの連携がスムーズで、課題とソースコードのコミットを紐づけて管理できます。

- コミュニケーション機能: 課題ごとにコメント欄があり、関係者間のやり取りの履歴がすべて残るため、情報共有が円滑になります。Wiki機能でプロジェクトのドキュメントを蓄積することも可能です。

- 特徴: 日本語のインターフェースと手厚いサポート体制が、日本のユーザーにとって大きな安心材料です。「楽しんで仕事する」をコンセプトに掲げており、チームのコラボレーションを促進する工夫が随所に見られます。

- 参照: Backlog公式サイト

これらのツールは、チームの透明性を高め、スクラムのイベントを円滑に進める上で大きな助けとなります。しかし、最も大切なのは、ツールに振り回されるのではなく、ツールの向こう側にいる「人」との対話を忘れないことです。ツールをうまく活用し、チームのコラボレーションをさらに加速させましょう。

まとめ

本記事では、現代の不確実なビジネス環境で注目を集める開発フレームワーク「スクラム」について、その基本概念から具体的な実践方法、メリット・デメリットに至るまで、網羅的に解説してきました。

最後に、この記事の要点を改めて振り返ります。

- スクラムとは: 複雑な問題に対応しながらプロダクトの価値を最大化するための、反復的・漸進的なアプローチを取る軽量なフレームワークです。

- アジャイルとスクラムの関係: アジャイルが「思想・概念」であるのに対し、スクラムはその思想を実現するための具体的な「手法・フレームワーク」の一つです。

- 3つの柱: スクラムは「透明性」「検査」「適応」という経験主義の3つの柱に支えられており、これにより継続的な学習と改善のサイクルが生まれます。

- 構成要素: スクラムは、「プロダクトオーナー」「スクラムマスター」「開発者」という3つの役割、「スプリント」を中心とした5つのイベント、そして「プロダクトバックログ」など3つの作成物から成り立っています。これらが一体となって機能することで、スクラムはその効果を発揮します。

- メリットとデメリット: スクラムは顧客要望への柔軟な対応や生産性の向上といった大きなメリットがある一方で、メンバーのスキルへの依存や大規模開発への適用といった課題も抱えています。

- 成功の鍵: スクラムを成功させるためには、ツール導入といった表面的な取り組みに留まらず、チーム全体での正しい理解、経験豊富なスクラムマスターの配置、そして活発なコミュニケーションが不可欠です。

スクラムは、単にソフトウェアを開発するための手順書ではありません。それは、変化を恐れず、失敗から学び、チームとして成長し続けるための「文化」や「マインドセット」を育むためのフレームワークです。完璧な計画を立てることが難しい現代において、小さな成功と失敗を繰り返しながら、より良い答えを探索していくスクラムのアプローチは、開発の現場だけでなく、あらゆるビジネスシーンで応用可能な普遍的な知恵を含んでいます。

スクラムの導入は、時に組織の既存の文化やプロセスとの衝突を生むかもしれません。しかし、その挑戦を乗り越えた先には、自律的に動き、高いモチベーションで価値を創造し続ける、強くしなやかなチームと組織の姿があるはずです。この記事が、皆さんのスクラムへの理解を深め、その実践への第一歩を踏み出す一助となれば幸いです。