現代のビジネス環境は、デジタル化の加速、グローバル競争の激化、サステナビリティへの要求など、かつてないほど複雑で変化の激しい時代にあります。このような状況下で、企業が持続的に成長し、競争優位性を維持するためには、高度な専門知識と客観的な視点に基づく経営判断が不可欠です。そこで重要な役割を担うのが「コンサルティング会社」です。

コンサルティング会社は、クライアント企業が抱える経営上の課題を特定し、その解決策を提案、実行までを支援するプロフェッショナル集団です。戦略策定からITシステムの導入、組織改革、M&Aに至るまで、その専門領域は多岐にわたります。

この記事では、コンサルティング業界への就職・転職を検討している方や、自社の課題解決のためにコンサルティング会社の活用を考えている方に向けて、業界の全体像を網羅的に解説します。最新の売上高ランキングから、コンサルティング会社の種類、仕事内容、働くメリット・デメリット、自分に合った会社の選び方まで、あらゆる情報を盛り込みました。この記事を通じて、コンサルティング業界への理解を深め、ご自身のキャリアやビジネスに役立つインサイトを得ていただければ幸いです。

目次

コンサルティング会社 売上高ランキングTOP30【2024年最新】

ここでは、各コンサルティング会社の公表情報や業界レポートを基に、売上高を中心とした指標で上位30社を紹介します。

なお、外資系企業や非上場企業は日本法人単体の売上高を公開していないケースが多いため、グローバル全体の売上高やグループ全体の収益を参考情報として記載しています。また、各社の会計年度や公表時期が異なるため、本ランキングはあくまで業界の勢力図を把握するための一つの目安としてご活用ください。

① アクセンチュア

アクセンチュアは、世界最大級の総合コンサルティングファームであり、「ストラテジー & コンサルティング」「テクノロジー」「オペレーションズ」「ソング」「インダストリーX」の5つの領域でサービスを提供しています。特に、IT領域やDX(デジタルトランスフォーメーション)推進に圧倒的な強みを持ち、戦略の策定からシステムの設計・開発、運用・保守までを一気通貫で支援できる点が特徴です。全世界で約74万人の従業員を擁し、その豊富なリソースとグローバルな知見を活かして、あらゆる業界のクライアントに対して最適なソリューションを提供しています。近年は、サステナビリティやAI関連のサービスにも注力しており、常に時代の最先端を走るファームとして知られています。

| 会社名 | アクセンチュア株式会社 |

|---|---|

| グローバル売上収益 | 641億ドル(2023年8月期) |

| 設立(日本) | 1995年12月 |

| 従業員数(日本) | 約23,000名(2023年9月時点) |

| 特徴 | IT・DX領域に強みを持つ世界最大級の総合ファーム |

参照:アクセンチュア 2023 Annual Report, 会社概要(アクセンチュア公式サイト)

② デロイト トーマツ コンサルティング合同会社

「BIG4」と呼ばれる世界4大会計事務所の一角、デロイト トウシュ トーマツの一員です。デロイト トーマツ グループとして、監査・保証業務、リスクアドバイザリー、ファイナンシャルアドバイザリー、税務・法務など幅広いサービスを提供しており、デロイト トーマツ コンサルティング(DTC)はその中で経営コンサルティングを担っています。インダストリー(業界)とファンクション(機能)のマトリクス組織が特徴で、各分野の専門家が連携し、クライアントの複雑な課題に対して複合的な視点からアプローチします。特に、官公庁向けの政策提言や、製造業、金融業に対するコンサルティングに強みを持っています。

| 会社名 | デロイト トーマツ コンサルティング合同会社 |

|---|---|

| グループ業務収入 | 3,695億円(デロイト トーマツ グループ、2023年6月期) |

| 設立 | 1993年4月 |

| 従業員数 | 4,963名(2023年11月時点) |

| 特徴 | BIG4の一角。官公庁や主要産業に強みを持つ総合ファーム |

参照:デロイト トーマツ グループ「透明性報告書 2023」、会社概要(デロイト トーマツ コンサルティング公式サイト)

③ 野村総合研究所(NRI)

日本を代表するシンクタンク系コンサルティングファームであり、「コンサルティング」と「ITソリューション」の2つの事業を両輪として展開しています。「未来創発」を企業理念に掲げ、社会や産業の将来を洞察し、具体的な政策提言や事業戦略を打ち出すことを得意としています。金融業界向けのシステム開発・運用で圧倒的なシェアを誇るほか、DX推進支援やデータ分析、サイバーセキュリティなど、IT関連のコンサルティングにも強みがあります。リサーチ能力の高さと、それを基にした実現性の高いITソリューションをワンストップで提供できる点が最大の強みです。

| 会社名 | 株式会社野村総合研究所 |

|---|---|

| 連結売上高 | 7,309億円(2024年3月期) |

| コンサルティング事業売上高 | 774億円(2024年3月期) |

| 設立 | 1965年4月 |

| 従業員数(連結) | 17,294名(2023年3月31日現在) |

| 特徴 | 日本最大級のシンクタンク。ITソリューションとの連携が強み |

参照:株式会社野村総合研究所 2024年3月期 決算短信、企業データ(野村総合研究所公式サイト)

④ PwCコンサルティング合同会社

BIG4の一角、プライスウォーターハウスクーパース(PwC)のメンバーファームです。PwC Japanグループとして、監査、税務、法務、アドバイザリーサービスを提供しており、その中で経営戦略の策定から実行までを支援しています。「Strategy&」という戦略コンサルティングチームを擁し、M&Aや事業再生、DX、サステナビリティなど、幅広い領域でサービスを展開しています。グローバルネットワークを活かしたクロスボーダー案件や、グループ内の他法人と連携した複合的な課題解決を得意としています。

| 会社名 | PwCコンサルティング合同会社 |

|---|---|

| グループ収益 | 3,205億円(PwC Japanグループ、2023年6月期) |

| 設立 | 2016年2月(経営統合による) |

| 従業員数 | 約3,850名(2023年6月30日現在) |

| 特徴 | BIG4の一角。戦略から実行支援、M&Aまで幅広く対応 |

参照:PwC Japanグループ「透明性報告書 2023」、会社概要(PwCコンサルティング合同会社公式サイト)

① アビームコンサルティング

(※編集注:見出し番号はユーザー指示に基づいています)

NECグループに属する、日本発・アジア発のグローバルコンサルティングファームです。日本企業の特性や文化を深く理解した上で、現実に即したコンサルティングを提供することに定評があります。特に、SAPに代表されるERP(統合基幹業務システム)の導入支援や、製造業・流通業を中心とした業務改革(BPR)に圧倒的な強みを持っています。日本にヘッドクオーターを置く強みを活かし、クライアントに寄り添ったきめ細やかなサポートと、アジアを中心とした海外ネットワークを駆使したグローバルな支援を両立させています。

| 会社名 | アビームコンサルティング株式会社 |

|---|---|

| 売上収益 | 1,192億円(2023年3月期) |

| 設立 | 1981年4月 |

| 従業員数 | 8,158名(2024年4月1日現在、日本) |

| 特徴 | 日本発のグローバルファーム。ERP導入と業務改革に強み |

参照:アビームコンサルティング株式会社 第42期決算公告、会社概要(アビームコンサルティング公式サイト)

⑥ 日本アイ・ビー・エム(IBM)

世界的なIT企業であるIBMの日本法人であり、長年にわたり日本のIT業界を牽引してきました。コンサルティング部門である「IBM Consulting」は、ビジネスコンサルティングからテクノロジーコンサルティング、システムインテグレーションまで、幅広いサービスを提供しています。特に、AI「Watson」やクラウド技術、メインフレームといった自社製品・技術を活かしたソリューション提案に強みがあります。金融、製造、公共など、大規模でミッションクリティカルなシステム構築・運用で豊富な実績を誇ります。

| 会社名 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 |

|---|---|

| 売上高 | 非公開 |

| 設立 | 1937年6月 |

| 従業員数 | 非公開 |

| 特徴 | グローバルIT企業のコンサルティング部門。自社技術を活かした提案が強み |

⑦ EYストラテジー・アンド・コンサルティング

BIG4の一角、アーンスト・アンド・ヤング(EY)のメンバーファームです。「Building a better working world(より良い社会の構築を目指して)」というパーパス(存在意義)を掲げ、長期的な価値創造を重視したコンサルティングを提供しています。戦略、テクノロジー、ピープル(人事・組織)、サプライチェーンなど、多岐にわたる領域をカバーしており、特に金融業界やリスク管理、サステナビリティ関連のコンサルティングに定評があります。

| 会社名 | EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 |

|---|---|

| グループ収益 | 1,811億円(EY Japan、2023年6月期) |

| 設立 | 2020年10月(組織再編による) |

| 従業員数 | 3,500名以上(2023年9月時点) |

| 特徴 | BIG4の一角。長期的な価値創造(LTV)を重視 |

参照:EY Japan「透明性報告書(2023年度)」、会社概要(EYストラテジー・アンド・コンサルティング公式サイト)

⑧ KPMGコンサルティング

BIG4の一角であるKPMGのメンバーファームです。マネジメントコンサルティング、リスクコンサルティング、ディールアドバイザリーの3つの領域でサービスを展開しています。CFOやCIOといったCxOが抱える課題に対し、ビジョン策定から改革の実行・定着までを一貫して支援する「ビジネストランスフォーメーション」を強みとしています。特に、ガバナンス・リスク・コンプライアンス(GRC)領域や、サイバーセキュリティ、フォレンジック(不正調査)といったリスク関連のコンサルティングで高い専門性を発揮します。

| 会社名 | KPMGコンサルティング株式会社 |

|---|---|

| グループ収益 | 2,873億円(KPMGジャパン、2023年9月期) |

| 設立 | 2014年7月 |

| 従業員数 | 約2,100名(2024年1月1日現在) |

| 特徴 | BIG4の一角。リスクコンサルティング領域に強みを持つ |

参照:KPMGジャパン「透明性報告書2023」、会社概要(KPMGコンサルティング公式サイト)

⑨ 三菱総合研究所

三菱グループの中核を担うシンクタンクとして、官公庁向けの政策研究・提言から、民間企業向けの経営コンサルティング、ITサービスまで幅広く手掛けています。エネルギー、環境、防災、ヘルスケアといった社会課題の解決に強みを持ち、科学技術に関する深い知見と、中立・公正な立場からの調査・分析能力が高く評価されています。グループ企業である三菱UFJリサーチ&コンサルティングとも連携し、幅広い課題に対応しています。

| 会社名 | 株式会社三菱総合研究所 |

|---|---|

| 連結売上高 | 1,254億円(2023年9月期) |

| 設立 | 1970年5月 |

| 従業員数(連結) | 4,286名(2023年9月30日現在) |

| 特徴 | 三菱グループのシンクタンク。社会公共分野の調査・研究に強み |

参照:株式会社三菱総合研究所 2023年9月期 有価証券報告書

⑩ クニエ

NTTデータグループのコンサルティング会社です。日本企業の文化や商習慣を深く理解し、顧客に寄り添う「日本式」のコンサルティングを標榜しています。特に、製造業のサプライチェーン・マネジメント(SCM)や、プロセス改革に関するコンサルティングで豊富な実績を誇ります。NTTデータグループの強力なIT実装能力を背景に、戦略策定から業務定着、システム導入までを一貫して支援できる点が強みです。

| 会社名 | 株式会社クニエ |

|---|---|

| 売上高 | 非公開 |

| 設立 | 2009年7月 |

| 従業員数 | 1,511名(2024年4月1日現在) |

| 特徴 | NTTデータグループ。日本式コンサルティングとSCMに強み |

参照:会社概要(株式会社クニエ公式サイト)

⑪ ベイカレント・コンサルティング

日本発の独立系総合コンサルティングファームです。特定の外資系ブランドやIT製品に縛られず、クライアントにとって真に最適なソリューションを中立的な立場で提供できる点が最大の特徴です。ワンプール制を採用しており、コンサルタントは特定の業界やソリューションに固定されず、多様なプロジェクトを経験することで幅広いスキルを習得できます。近年、DX関連の案件を中心に急成長を遂げています。

| 会社名 | 株式会社ベイカレント・コンサルティング |

|---|---|

| 売上収益 | 943億円(2024年2月期) |

| 設立 | 1998年3月 |

| 従業員数 | 3,933名(2024年2月29日現在) |

| 特徴 | 独立系の総合ファーム。ワンプール制でDX案件に強み |

参照:株式会社ベイカレント・コンサルティング 2024年2月期 決算短信

⑫ マッキンゼー・アンド・カンパニー

世界最高峰の戦略コンサルティングファームとして知られ、「MBB」の一角を占めます。各国政府やグローバル企業のトップマネジメントに対し、全社戦略、事業戦略、組織改革といった極めて重要度の高い経営課題に関するコンサルティングを提供しています。「One Firm Policy」を掲げ、全世界のオフィスが一つの組織として機能し、グローバルな知見を最大限に活用できる体制を整えています。徹底したファクトベースの分析と、論理的で構造化された問題解決アプローチは、業界のスタンダードとなっています。

| 会社名 | マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン |

|---|---|

| 売上高 | 非公開 |

| 設立(日本) | 1971年 |

| 従業員数(世界) | 45,000人以上 |

| 特徴 | 世界最高峰の戦略ファーム。トップマネジメントへの提言が中心 |

⑬ ボストン コンサルティング グループ

マッキンゼー、ベインと並ぶ戦略コンサルティングファーム「MBB」の一角です。事業ポートフォリオ管理のフレームワークである「PPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)」を提唱したことで知られています。クライアントとの協業を重視するスタイルで、創造的でオーダーメイドな解決策を共に創り上げることに強みがあります。近年は、デジタル領域の専門家集団「BCG X」や、サステナビリティ部門を立ち上げるなど、戦略策定だけでなく実行支援や新たな領域への展開も加速させています。

| 会社名 | ボストン コンサルティング グループ合同会社 |

|---|---|

| 売上高 | 非公開 |

| 設立(日本) | 1966年 |

| 従業員数 | 非公開 |

| 特徴 | MBBの一角。創造的な戦略とクライアントとの協業を重視 |

⑭ ローランド・ベルガー

ドイツ発・ヨーロッパを代表する戦略コンサルティングファームです。特に、自動車業界や製造業、航空宇宙産業といった重厚長大なインダストリーに深い知見と強力なネットワークを持っています。徹底した現場主義と、長期的視点に立った実現可能性の高い提案を特徴としており、堅実で実直なコンサルティングスタイルに定評があります。

| 会社名 | 株式会社ローランド・ベルガー |

|---|---|

| 売上高 | 非公開 |

| 設立(日本) | 1991年 |

| 従業員数 | 非公開 |

| 特徴 | 欧州発の戦略ファーム。自動車・製造業に強み |

⑮ ドリームインキュベータ

「ビジネスプロデュース」を掲げる、日本独自の戦略コンサルティングファームです。大企業向けのコンサルティングで得た知見やネットワークを活かし、スタートアップ企業への投資・育成も行っています。戦略コンサルティングとベンチャー投資を両輪で手掛けることで、新たな事業や産業を自ら創り出すことを目指しています。コンサルティングの枠を超えたユニークなビジネスモデルが特徴です。

| 会社名 | 株式会社ドリームインキュベータ |

|---|---|

| 営業収益 | 110億円(2024年3月期) |

| 設立 | 2000年6月 |

| 従業員数(連結) | 425名(2023年3月31日現在) |

| 特徴 | 戦略コンサルとベンチャー投資を両輪とするビジネスプロデュース会社 |

参照:株式会社ドリームインキュベータ 2024年3月期 決算短信

⑯ コーポレイトディレクション

日本初の独立系戦略コンサルティングファームであり、外資系ファーム出身者によって設立されました。日本企業の経営環境や組織文化を深く理解した上で、クライアント企業の「腹に落ちる」戦略を共に創り上げることを重視しています。少数精鋭主義を貫き、コンサルタント一人ひとりが高い専門性と当事者意識を持ってプロジェクトに臨むことを特徴としています。

| 会社名 | 株式会社コーポレイトディレクション(CDI) |

|---|---|

| 売上高 | 非公開 |

| 設立 | 1986年 |

| 従業員数 | 約100名 |

| 特徴 | 日本初の独立系戦略ファーム。少数精鋭で日本企業に寄り添う |

⑰ 経営共創基盤(IGPI)

「ハンズオン(常駐協業)」での経営支援を特徴とする、日本発の経営コンサルティングファームです。元産業再生機構のメンバーが中心となって設立され、戦略策定だけでなく、資金調達や人材派遣を含めた実行支援まで深くコミットします。時には、IGPIのメンバーがクライアント企業の役員に就任し、経営そのものを担うこともあります。事業再生や成長支援において、結果にこだわる徹底した当事者型支援が強みです。

| 会社名 | 株式会社経営共創基盤 |

|---|---|

| 売上高 | 非公開 |

| 設立 | 2007年 |

| 従業員数 | 約400名(グループ全体) |

| 特徴 | ハンズオン支援が特徴。事業再生や成長支援に強み |

⑱ シグマクシス

ビジネスコンサルティング、テクノロジーコンサルティング、プロジェクトマネジメントを融合させた独自のサービスを提供しています。クライアント企業と「共同事業体」を形成し、リスクとリターンを共有しながら新規事業開発やデジタルトランスフォーメーションを推進します。コンサルティングフィーだけでなく、成功報酬(レベニューシェア)型の契約形態を積極的に採用している点がユニークです。

| 会社名 | 株式会社シグマクシス・ホールディングス |

|---|---|

| 売上収益 | 202億円(2024年3月期) |

| 設立 | 2008年5月 |

| 従業員数(連結) | 774名(2023年3月31日現在) |

| 特徴 | 成功報酬型モデルを導入し、クライアントとの価値共創を推進 |

参照:株式会社シグマクシス・ホールディングス 2024年3月期 決算短信

⑲ アーンスト・アンド・ヤング

EYストラテジー・アンド・コンサルティングの親会社にあたる、BIG4の一角です。グローバルでのブランド力を背景に、多国籍企業に対する複雑なコンサルティング案件を手掛けています。

⑳ マーサー ジャパン

世界最大級の人事・組織コンサルティングファームです。人事制度設計、M&Aにおける組織・人事デューデリジェンス、グローバル人材マネジメント、年金・退職金制度改革など、「人」に関するあらゆる経営課題に対応します。グローバルで収集した豊富な報酬データや人事データを基にした、客観的で説得力のある提案に強みを持っています。

| 会社名 | マーサー ジャパン株式会社 |

|---|---|

| 売上高 | 非公開 |

| 設立(日本) | 1978年 |

| 従業員数 | 非公開 |

| 特徴 | 世界最大級の人事・組織ファーム。報酬データに基づくコンサルが強み |

㉑ タワーズワトソン

(現在はウイリス・タワーズワトソンに統合)

㉒ ウイリス・タワーズワトソン

保険ブローカーであるウイリス・グループと、人事コンサルティングファームであるタワーズワトソンが経営統合して誕生しました。「人・リスク・資本」の3つの領域を融合させたユニークなサービスを提供しています。人事制度コンサルティングに加え、リスクマネジメントや保険・再保険ブローキングなど、幅広い専門性を活かしたソリューションが特徴です。

| 会社名 | ウイリス・タワーズワトソン・ピーエルシー |

|---|---|

| 売上高 | 非公開(日本法人) |

| 設立(日本) | 1951年(前身会社) |

| 従業員数 | 非公開 |

| 特徴 | 「人・リスク・資本」を融合させたサービスを提供 |

㉓ デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー

デロイト トーマツ グループに属し、M&Aや事業再生、不正調査(フォレンジック)といった財務アドバイザリーサービス(FAS)を専門としています。M&A戦略の策定から、デューデリジェンス、企業価値評価(バリュエーション)、買収後の統合プロセス(PMI)まで、M&Aのライフサイクル全般を支援します。

㉔ PwCアドバイザリー

PwC Japanグループに属し、ディール(M&A)アドバイザリーと事業再生を専門としています。クロスボーダーM&Aや官民連携(PPP/PFI)案件に強みを持ち、PwCのグローバルネットワークを最大限に活用したサービスを提供しています。

㉕ KPMG FAS

KPMGジャパンのメンバーファームであり、M&Aアドバイザリー、事業再生、フォレンジックなどを手掛けるFASです。特に、中堅企業向けのM&Aや事業承継支援、不正・不祥事対応に豊富な実績があります。

㉖ フロンティア・マネジメント

M&Aアドバイザリー、経営コンサルティング、事業再生支援を三本柱とする独立系のコンサルティングファームです。特に、ハンズオンでの事業再生支援に定評があり、数多くの企業の再建を成功に導いてきました。

㉗ 山田コンサルティンググループ

会計事務所を母体とする独立系のコンサルティングファームです。事業承継コンサルティングに圧倒的な強みを持ち、中堅・中小企業のオーナー経営者が抱える課題解決を得意としています。海外進出支援やM&Aアドバイザリーも手掛けています。

㉘ みずほリサーチ&テクノロジーズ

みずほフィナンシャルグループのシンクタンク部門とIT部門が統合して誕生しました。金融分野における深い知見と、環境・エネルギー、社会保障といった公共分野のリサーチ能力を兼ね備えています。グループのネットワークを活かしたコンサルティングとITソリューションを提供しています。

㉙ 大和総研

大和証券グループのシンクタンクです。経済調査や金融・資本市場に関するリサーチ・提言に強みを持つほか、グループ内外の企業に対してコンサルティングやシステムソリューションを提供しています。

㉚ NTTデータ経営研究所

NTTデータグループのシンクタンク兼コンサルティングファームです。情報通信技術(ICT)を基軸とした、社会や産業の変革に関する調査・研究・コンサルティングを得意としています。官公庁向けの政策立案支援や、企業の新規事業創出、デジタル戦略策定などを手掛けています。

コンサルティング会社とは

コンサルティング会社とは、一言で言えば「企業の経営課題を解決する専門家集団」です。クライアントとなる企業や組織から依頼を受け、その組織が抱える様々な問題(例:売上が伸びない、新規事業を立ち上げたい、業務効率が悪いなど)に対して、専門的な知識やスキル、客観的な視点を用いて解決策を提示し、その実行を支援する役割を担います。

医者が患者を診断し、症状に合わせて処方箋を出すように、コンサルタントは企業の「健康状態」を分析し、課題という「病気」の原因を特定し、戦略や業務改革といった「治療法」を提案します。

なぜ企業は高額な報酬を支払ってまでコンサルティング会社を利用するのでしょうか。その背景には、主に3つの理由があります。

- 高度な専門知識・ノウハウの活用

自社だけでは解決が難しい高度な課題に直面した際、特定の分野(戦略、IT、人事など)に特化した専門家集団の知見を借りるためです。例えば、大規模なM&Aを実行する際、そのプロセスやリスク管理に関する専門知識は社内にはないことがほとんどです。コンサルティング会社は、過去の数多くの事例から蓄積したノウハウを提供できます。 - 客観的・中立的な視点の導入

長年同じ組織にいると、社内の常識やしがらみ、特定の部署の利害関係などに縛られ、問題の本質が見えにくくなることがあります。第三者であるコンサルタントが外部から客観的な視点で分析することで、社内の人間では気づかなかった課題や、言いにくかった問題点を指摘し、改革の突破口を開くことができます。 - リソース不足の補完

新規事業の立ち上げや大規模なシステム刷新など、期間限定で集中的に優秀な人材が必要となるプロジェクトがあります。しかし、そのためだけに正社員を雇用するのは非効率です。このような場合に、高度なスキルを持つコンサルタントを、プロジェクト期間中だけ「即戦力」として活用することで、リソース不足を補うことができます。

コンサルティング会社が提供する価値は多岐にわたりますが、最終的なゴールは「クライアント企業の価値向上」にあります。それは、売上や利益の向上といった財務的な成果かもしれませんし、従業員満足度の向上やブランドイメージの強化といった非財務的な成果かもしれません。いずれにせよ、コンサルタントはクライアントと一体となって、目に見える形でポジティブな変化を生み出すことを目指す、知的でやりがいのある仕事と言えるでしょう。

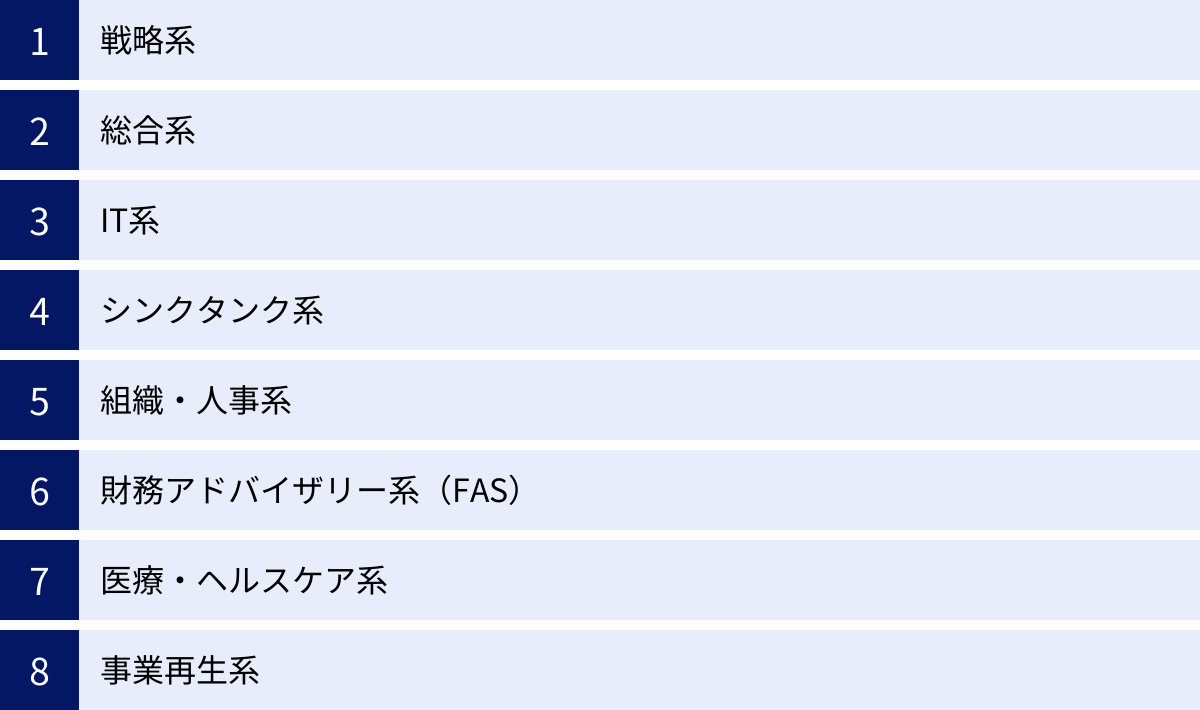

コンサルティング会社の主な種類8つ

コンサルティング会社は、その専門領域によっていくつかの種類に分類されます。ここでは、代表的な8つの種類とその特徴について解説します。どの種類のファームが自分に合っているか、あるいは自社の課題に最適かを考える上で参考にしてください。

① 戦略系

戦略系コンサルティングファームは、企業のCEOや役員といったトップマネジメントが抱える最重要課題を扱います。「全社成長戦略」「新規事業への参入」「M&A戦略」「グローバル展開」など、企業の将来を左右するテーマが中心です。プロジェクト期間は数週間から数ヶ月と比較的短く、少人数の精鋭チームで、徹底的な情報収集と論理的分析に基づき、経営の方向性を示す提言を行います。外資系の「MBB(マッキンゼー、BCG、ベイン・アンド・カンパニー)」がその代表格であり、極めて高い論理的思考力と問題解決能力が求められます。

② 総合系

総合系コンサルティングファームは、戦略策定から業務改革、ITシステムの導入、アウトソーシングまで、企業のあらゆる経営課題に対してワンストップでサービスを提供します。「BIG4」と呼ばれる会計事務所系のファーム(デロイト、PwC、EY、KPMG)や、アクセンチュアなどがこのカテゴリーに含まれます。戦略系ファームが策定した「絵姿」を、具体的な業務プロセスやシステムに落とし込み、現場での定着までを支援する「実行支援」に強みを持っています。扱う領域が広く、多様な業界・テーマのプロジェクトを経験できるのが特徴です。

③ IT系

IT系コンサルティングファームは、IT戦略の立案やシステムの企画・導入、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進を専門とします。アクセンチュアや日本IBM、アビームコンサルティング、NTTデータ経営研究所などが代表的です。クライアントのビジネス目標を達成するために、どのようなIT投資が最適かを考え、具体的なソリューション(例:クラウド移行、AI導入、基幹システム刷新など)を提案・実行します。技術的な知見とビジネス理解の両方が不可欠であり、近年のDX需要の高まりとともに、市場価値が非常に高まっています。

④ シンクタンク系

シンクタンク(Think Tank)系コンサルティングファームは、官公庁や政府機関を主なクライアントとし、社会・経済・産業に関する調査研究や政策提言を行います。 野村総合研究所(NRI)や三菱総合研究所(MRI)などが代表です。マクロ経済の動向分析、特定の産業分野の将来予測、新しい法制度の影響調査など、公共性の高いテーマを扱うことが多いのが特徴です。高いリサーチ能力と分析力に加え、社会課題への強い関心が求められます。民間企業向けの経営コンサルティングやITソリューションも手掛けており、その事業内容は総合系に近くなっています。

⑤ 組織・人事系

組織・人事系コンサルティングファームは、「人」と「組織」に関する経営課題を専門的に扱います。 具体的には、人事制度(評価・報酬制度)の設計、人材育成・リーダーシップ開発プログラムの策定、組織風土の改革、M&Aに伴う組織統合などを支援します。マーサーやウイリス・タワーズワトソンといった外資系ファームがこの分野をリードしています。企業の持続的成長には優秀な人材の獲得・育成と、その能力を最大限に発揮できる組織作りが不可欠であり、その根幹を支える重要な役割を担っています。

⑥ 財務アドバイザリー系(FAS)

財務アドバイザリー系(Financial Advisory Service、FAS)は、M&Aや事業再生といった財務・会計が深く関わる領域を専門とします。 BIG4系のFAS(デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー、PwCアドバイザリーなど)が中心的なプレイヤーです。M&Aにおける買収対象企業の価値評価(バリュエーション)や財務調査(デューデリジェンス)、経営不振に陥った企業の再生計画策定、不正会計の調査(フォレンジック)など、高度な財務・会計知識が求められる業務が中心です。

⑦ 医療・ヘルスケア系

医療・ヘルスケア系コンサルティングファームは、病院や製薬会社、医療機器メーカーなどをクライアントとし、医療業界特有の課題解決を支援します。 病院経営の効率化、地域医療連携の推進、新薬のマーケティング戦略、ヘルスケア分野での新規事業開発などが主なテーマです。IQVIA(旧IMSヘルス)やエムスリーなどが代表的で、診療報酬制度や薬事法といった専門知識に加え、医療業界の動向に関する深い理解が不可欠です。

⑧ 事業再生系

事業再生系コンサルティングファームは、経営危機に陥った企業の再建を専門的に支援します。 財務状況の立て直し(リストラクチャリング)から、不採算事業の売却、新たな成長戦略の策定・実行まで、企業の再生に必要なあらゆる支援を行います。経営共創基盤(IGPI)やフロンティア・マネジメントのように、コンサルタントがクライアント企業に常駐(ハンズオン)し、経営陣と一体となって改革を推し進めるスタイルが特徴です。強いプレッシャーの中で結果を出すことが求められる、非常にタフな領域です。

【種類別】大手コンサルティング会社一覧

ここでは、前章で解説したコンサルティング会社の主な種類ごとに、代表的な企業を一覧でご紹介します。各ファームがどの領域に強みを持っているかを把握するための参考にしてください。

| 種類 | 代表的なコンサルティングファーム |

|---|---|

| 戦略系 | マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン コンサルティング グループ(BCG)、ベイン・アンド・カンパニー、A.T. カーニー、ローランド・ベルガー、PwC(Strategy&)、ドリームインキュベータ、コーポレイトディレクション(CDI)、経営共創基盤(IGPI) |

| 総合系 | アクセンチュア、デロイト トーマツ コンサルティング、PwCコンサルティング、KPMGコンサルティング、EYストラテジー・アンド・コンサルティング、ベイカレント・コンサルティング、シグマクシス |

| IT系 | アクセンチュア、日本アイ・ビー・エム(IBM)、アビームコンサルティング、クニエ(NTTデータグループ)、フューチャーアーキテクト |

| シンクタンク系 | 野村総合研究所(NRI)、三菱総合研究所(MRI)、みずほリサーチ&テクノロジーズ、大和総研、NTTデータ経営研究所 |

| 組織・人事系 | マーサー ジャパン、ウイリス・タワーズワトソン、コーン・フェリー、リンクアンドモチベーション、リクルートマネジメントソリューションズ |

| 財務アドバイザリー系(FAS) | デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー、PwCアドバイザリー、KPMG FAS、EYトランザクション・アドバイザリー・サービス、GCAサヴィアン、フロンティア・マネジメント |

| 医療・ヘルスケア系 | IQVIAソリューションズ ジャパン、エムスリー、シミック、アポプラスステーション |

| 事業再生系 | 経営共創基盤(IGPI)、フロンティア・マネジメント、アリックスパートナーズ、山田コンサルティンググループ、ロングブラックパートナーズ |

戦略系コンサルティングファーム

企業のトップマネジメントが抱える経営上の最重要課題を解決に導きます。「選択と集中」を迫られる事業ポートフォリオの見直しや、新たな収益源となる新規事業の創出など、企業の未来を左右する意思決定を支援します。

総合系コンサルティングファーム

戦略立案から実行支援まで、幅広いサービスをワンストップで提供します。BIG4系やアクセンチュアに代表されるように、グローバルなネットワークと豊富な人材を擁し、大規模で複雑なプロジェクトを得意とします。

IT系コンサルティングファーム

企業の競争力を高めるためのIT戦略やDX推進を支援します。AI、クラウド、IoTといった最新技術を活用して、新たなビジネスモデルの構築や業務プロセスの抜本的な改革を実現します。

シンクタンク系コンサルティングファーム

官公庁や大企業を対象に、高度なリサーチ能力を活かした調査・分析や政策提言を行います。社会全体の動向や産業構造の変化といったマクロな視点からのアプローチが特徴です。

組織・人事系コンサルティングファーム

「人」と「組織」の課題に特化し、人事制度の設計や人材開発、組織改革などを通じて、企業のパフォーマンス向上を目指します。グローバルな人事データやベストプラクティスを基にした提案が強みです。

財務アドバイザリー系(FAS)

M&Aや事業再生など、財務・会計の専門知識が不可欠な領域でアドバイスを提供します。企業の成長戦略や存続に直結する、ダイナミックな案件に携わることができます。

医療・ヘルスケア系コンサルティングファーム

専門性が高く規制も多い医療・ヘルスケア業界に特化し、製薬会社や病院などの経営を支援します。業界特有の知見とネットワークが求められます。

事業再生系コンサルティングファーム

経営危機に陥った企業の再建をハンズオンで支援します。財務、事業、組織のすべてにメスを入れ、企業を再び成長軌道に乗せるという、非常に難易度の高いミッションに挑みます。

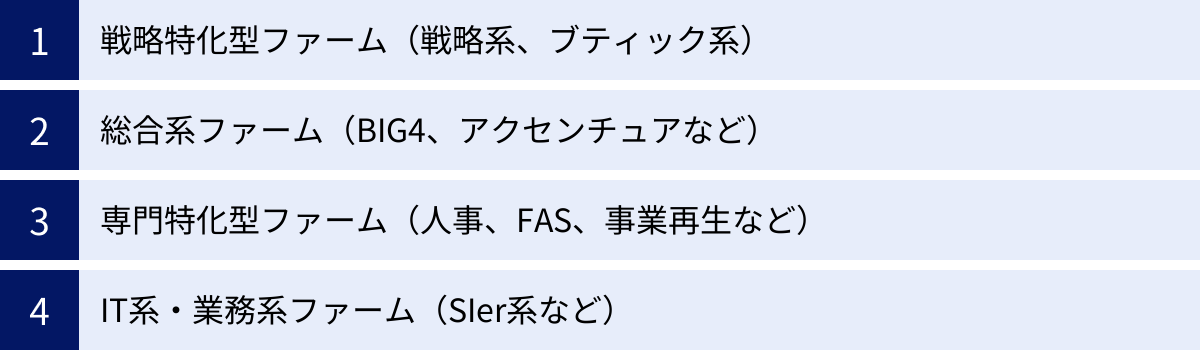

コンサルティング業界カオスマップ

複雑に見えるコンサルティング業界の全体像を理解するために、ここでは一つの「カオスマップ」として、各ファームの位置づけを整理してみましょう。このマップは、横軸に「戦略策定(上流)」から「実行支援(下流)」までのサービス範囲を、縦軸に「総合的」か「専門特化型」かという事業領域の広がりを置いたマトリクスでイメージすると分かりやすくなります。

- 右上:戦略特化型ファーム(戦略系、ブティック系)

この領域には、マッキンゼーやBCGといった戦略系ファームが位置します。彼らの主戦場は、「何をすべきか(What)」を決定する最上流の戦略策定です。クライアントは企業のトップマネジメントであり、全社戦略や事業戦略といった極めて抽象度と重要度の高いテーマを扱います。少数精鋭で、個々のコンサルタントには地頭の良さと論理的思考力が極めて高いレベルで求められます。 - 左上:総合系ファーム(BIG4、アクセンチュアなど)

この領域には、デロイトやPwC、アクセンチュアといった総合系ファームが位置します。彼らは戦略策定(What)から、業務改革やシステム導入といった「どのように実行するか(How)」までをワンストップで提供できるのが強みです。近年、戦略部門を強化し右上領域に進出する一方、ITやアウトソーシングといった下流領域にも強固な基盤を持っています。まさに「総合的」なサービス展開が特徴です。 - 右下:専門特化型ファーム(人事、FAS、事業再生など)

この領域には、マーサー(人事)、KPMG FAS(財務)、経営共創基盤(事業再生)といった、特定の機能や業界に特化したファームが位置します。彼らはそれぞれの専門分野において、戦略策定から実行支援までを一気通貫で手掛けます。例えば、人事コンサルは人事戦略の立案から評価制度の導入・定着までを担います。特定の分野で深い専門性を身につけたい場合に適しています。 - 左下:IT系・業務系ファーム(SIer系など)

この領域は、ITシステムの導入や業務アウトソーシング(BPO)といった、実行支援(下流)に強みを持つファームが多く位置します。アビームコンサルティングやクニエなどもこの領域に強い基盤を持ちつつ、上流のコンサルティングへとサービスを拡大しています。彼らは具体的なソリューションやテクノロジーに精通しており、戦略を「動く形」にすることを得意とします。

近年の業界動向として、このマップの境界線はますます曖昧になっています。 戦略系ファームは実行支援能力を高めるためにデジタル専門家チームを組成し、総合系ファームはトップ層への提言力を強化するために戦略系ファームを買収するなど、各ファームが互いの領域に侵攻し、サービスのフルラインナップ化を進めています。この「総合化」と、一方で特定のニッチな領域で高い専門性を発揮する「専門特化」という二つの潮流が、現代のコンサルティング業界を特徴づけていると言えるでしょう。

コンサルティング会社の仕事内容と役職

コンサルティング会社の仕事は、華やかなイメージとは裏腹に、地道な分析と緻密なコミュニケーションの積み重ねです。ここでは、一般的なプロジェクトの流れと、キャリアパスを示す役職(階級)について解説します。

仕事の基本的な流れ

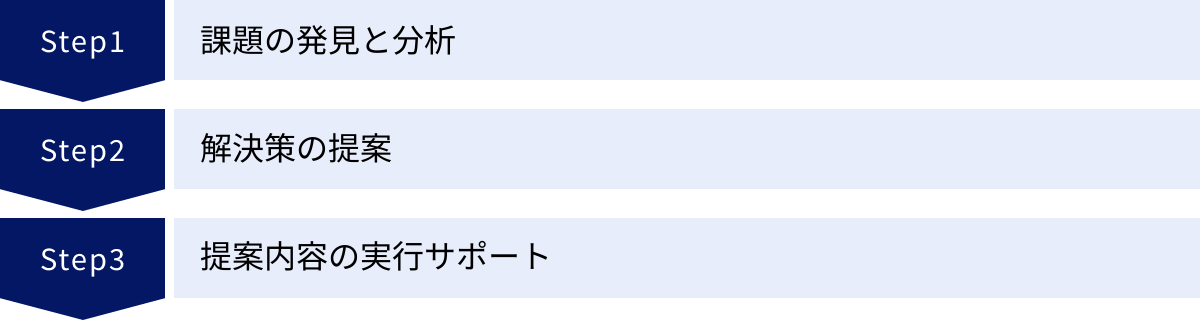

コンサルティングプロジェクトは、クライアントの課題を解決するというゴールに向かって、通常、以下の3つのフェーズで進行します。

課題の発見と分析

プロジェクトの最初のステップは、クライアントが抱える問題の本質を正確に特定することです。クライアントが認識している課題が、必ずしも根本的な原因であるとは限りません。「売上が落ちている」という現象の裏には、「市場の変化」「競合の台頭」「製品力の低下」「営業体制の問題」など、様々な要因が隠されています。

コンサルタントは、まず現状を把握するために、以下のような地道な情報収集と分析を行います。

- データ分析: 財務データ、販売データ、顧客データなどを分析し、問題の所在を定量的に特定する。

- リサーチ: 業界レポート、競合企業の動向、関連論文などを調査し、外部環境を把握する。

- インタビュー: クライアント企業の経営層から現場の担当者まで、幅広い関係者にヒアリングを行い、定性的な情報を集める。

これらの情報を基に、「真の課題は何か?」という仮説を立て、検証を繰り返していく、非常に知的な作業です。

解決策の提案

課題の本質が明らかになったら、次はその解決策を立案します。ここでは、論理的思考力だけでなく、創造性も求められます。

- オプションの洗い出し: 考えられる解決策の選択肢を、MECE(ミーシー:漏れなくダブりなく)に洗い出す。

- 評価と絞り込み: 各選択肢のメリット・デメリット、実現可能性、投資対効果などを評価し、最適な解決策を絞り込む。

- 具体的なアクションプランの策定: 誰が、いつまでに、何をするのか、具体的な実行計画(ロードマップ)を作成する。

これらの内容を、経営層が意思決定できるように、分かりやすく説得力のある提案書(プレゼンテーション資料)にまとめ上げます。この資料作成スキルは、コンサルタントにとって最も重要な能力の一つです。最終的には、クライアントの役員会などでプレゼンテーションを行い、提案内容の承認を得ます。

提案内容の実行サポート

かつてのコンサルティングは「提案して終わり」というケースも少なくありませんでしたが、近年は提案した解決策をクライアントが実行し、成果を出すまでの支援(実行支援、インプリメンテーション)の重要性が増しています。

- プロジェクトマネジメント: 策定したアクションプランが計画通りに進むように、進捗管理や課題管理を行う(PMO支援)。

- 現場への導入支援: 新しい業務プロセスやITシステムを現場に導入するための研修やマニュアル作成を行う。

- 変革マネジメント: 変化に対する現場の抵抗を和らげ、新しいやり方が組織に定着するように、コミュニケーションを密に行う。

このフェーズでは、分析能力以上に、現場を巻き込むコミュニケーション能力や調整能力が求められます。クライアントと一体となって汗をかくことで、真の価値提供が実現します。

主な役職(階級)と役割

コンサルティングファームには、明確な役職(タイトル)が存在し、キャリアアップの道筋が示されています。ファームによって名称は異なりますが、一般的には以下のような階級があります。

| 役職 | 主な役割 | 年次の目安 |

|---|---|---|

| アナリスト | 情報収集、データ分析、資料作成のサポート | 新卒〜3年目 |

| コンサルタント | 仮説構築・検証の主担当、クライアントへの報告 | 3〜6年目 |

| マネージャー | プロジェクト全体の管理、クライアントとの窓口、チームのマネジメント | 6〜10年目 |

| シニアマネージャー | 複数プロジェクトの統括、クライアントとの関係構築、部下の育成 | 10年目〜 |

| パートナー | 案件の受注(営業)、ファームの経営、最終的な品質責任者 | 実力次第 |

アナリスト

新卒や第二新卒で入社すると、まずアナリストからキャリアをスタートします。主な仕事は、先輩コンサルタントの指示のもと、リサーチ、データ分析、議事録作成、資料作成のサポートなど、プロジェクトの土台となる作業です。この期間に、コンサルタントとしての基礎体力(情報収集能力、分析スキル、資料作成スキル)を徹底的に鍛え上げます。

コンサルタント

プロジェクトの実務を担う中核的な存在です。アナリストが集めた情報を基に、課題に対する仮説を立て、その検証作業をリードします。自分で分析した結果を基に資料を作成し、クライアントへの報告の一部を担当することもあります。一人前のプロフェッショナルとして、自律的にタスクを遂行し、価値を生み出すことが求められます。

マネージャー

プロジェクトの現場責任者です。プロジェクト全体の進捗管理、品質管理、予算管理を行い、チームを率いて成果を出すことに責任を持ちます。クライアントとの主要な窓口となり、日々のコミュニケーションや報告を行うほか、部下であるコンサルタントやアナリストの指導・育成も重要な役割です。

シニアマネージャー・プリンシパル

複数のプロジェクトを統括する立場です。マネージャーの上司として、プロジェクトの品質を監督し、難易度の高い問題が発生した際には解決に当たります。また、特定の業界やソリューションに関する専門家として、クライアントとの長期的な関係構築や、新たな案件の創出にも貢献します。

パートナー・ディレクター

ファームの共同経営者であり、コンサルタントとしての最終的な役職です。最大のミッションは、コンサルティング案件を受注してくること(営業)です。クライアント企業の経営層と深いリレーションを築き、課題を引き出してプロジェクト化します。また、ファーム全体の経営戦略や人材採用、ブランド構築にも責任を負う、まさに「会社の顔」と言える存在です。

コンサルティング会社の平均年収

コンサルティング業界は、高い専門性と激務に見合う報酬水準の高さで知られています。年収は、ファームの種類(戦略系、総合系など)や個人のパフォーマンスによって大きく異なりますが、ここでは一般的な役職別の年収レンジの目安をご紹介します。

| 役職 | 年収レンジ(目安) |

|---|---|

| アナリスト | 500万円 〜 800万円 |

| コンサルタント | 800万円 〜 1,300万円 |

| マネージャー | 1,300万円 〜 2,000万円 |

| シニアマネージャー | 1,800万円 〜 2,500万円 |

| パートナー | 3,000万円 〜 (数億円以上も) |

新卒で入社した場合でも、初年度から500万円以上の年収が期待でき、30歳前後でマネージャーに昇進すれば、年収1,500万円を超えることも珍しくありません。 これは、同年代の他業種のビジネスパーソンと比較して、極めて高い水準です。

特に、マッキンゼーやBCGといったトップ戦略ファームは、さらに高い給与水準となる傾向があります。一方、日系のファームや一部の専門ファームは、外資系に比べるとややマイルドな水準になることもありますが、それでも一般の事業会社よりは高い報酬が設定されています。

なぜコンサルタントの年収は高いのでしょうか。 その理由は主に以下の3点に集約されます。

- 高い付加価値の提供: コンサルタントは、企業の経営を左右するような重要な課題を扱い、数億円規模のコスト削減や売上向上に貢献します。その提供価値の一部が、高いコンサルティングフィー(報酬)として支払われ、それが従業員の給与に反映されます。

- 専門性と希少性: 高度な論理的思考力、問題解決能力、コミュニケーション能力を兼ね備えた人材は希少です。優秀な人材を獲得・維持するために、魅力的な報酬体系が必要となります。

- 長時間労働と高いプレッシャー: クライアントの高い期待に応えるため、コンサルタントは長時間労働や高い精神的プレッシャーの中で働くことが常態化しています。高い年収は、その厳しい労働環境に対する対価という側面も持ち合わせています。

年収は基本給に加えて、個人のパフォーマンスや会社の業績に応じた賞与(ボーナス)の割合が大きいのも特徴です。成果を出せば出すほど報酬が増える、実力主義の世界と言えるでしょう。

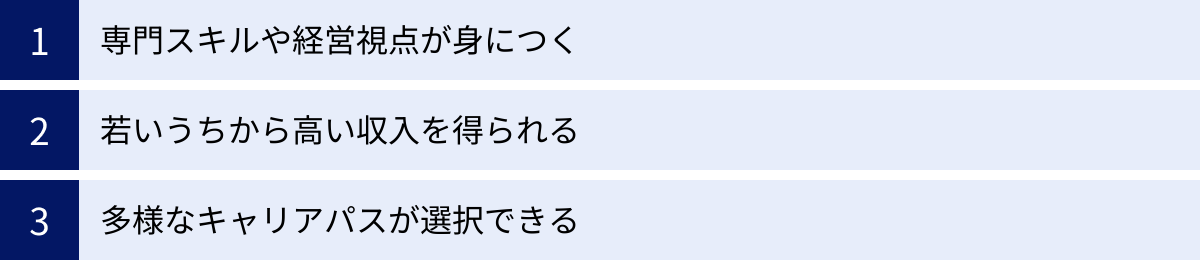

コンサルティング会社で働く3つのメリット

コンサルティング会社で働くことは、厳しい環境である一方で、他では得られない大きなメリットがあります。ここでは、代表的な3つの魅力について解説します。

① 専門スキルや経営視点が身につく

コンサルタントとして働く最大のメリットは、短期間で圧倒的なビジネススキルを習得できることです。

プロジェクトワークを通じて、以下のようなポータブルスキル(どこでも通用する能力)が徹底的に鍛えられます。

- 論理的思考力・問題解決能力: 複雑な事象を構造的に捉え、課題の本質を見抜き、解決策を導き出す能力。

- リサーチ・分析能力: 大量の情報の中から必要なものを効率的に収集し、示唆を抽出する能力。

- 資料作成・プレゼンテーション能力: 難解な内容を、誰にでも分かりやすく、説得力を持って伝える能力。

- コミュニケーション・ファシリテーション能力: 経営層から現場まで、多様な関係者を巻き込み、議論を前に進める能力。

これらのスキルは、20代、30代のうちに集中的に鍛えられます。さらに、様々な業界のトップマネジメントと対峙し、彼らと同じ目線で事業や会社全体のことを考える経験を積むことで、自然と経営者としての視点(経営視点)が養われます。 この経験は、将来どのようなキャリアに進むにしても、非常に大きな財産となります。

② 若いうちから高い収入を得られる

前述の通り、コンサルティング業界の年収水準は全業種の中でもトップクラスです。多くのファームでは、20代で年収1,000万円、30代で2,000万円を超えるキャリアパスを描くことが可能です。若いうちから経済的な基盤を築くことができるのは、大きな魅力と言えるでしょう。

高い収入は、自己投資の機会を広げます。例えば、ビジネススクールへの留学(MBA取得)や、専門スキルを高めるための資格取得など、自身の市場価値をさらに高めるための投資に資金を充てることができます。また、経済的な余裕は、将来のキャリア選択においても自由度を高めてくれます。

③ 多様なキャリアパスが選択できる

コンサルティング業界での経験は、その後のキャリアに無限の可能性をもたらします。「ポストコンサル」と呼ばれるキャリアは非常に多様です。

- 事業会社の経営幹部: コンサルティングで培った経営視点や問題解決能力を活かし、事業会社の経営企画部門や新規事業開発部門、あるいはCxO(最高〇〇責任者)として転職するケース。

- PEファンド・ベンチャーキャピタル: 投資先の企業価値を向上させるプロフェッショナルとして、PE(プライベート・エクイティ)ファンドやVCに転身する道。

- スタートアップの起業・経営参画: 自ら事業を立ち上げたり、成長ステージのスタートアップに経営メンバーとして加わったりするケース。

- 独立・フリーランス: 自身の専門性を活かして、フリーランスのコンサルタントとして独立する道もあります。

コンサルティングファームは、「優秀なビジネスパーソンの養成所」とも言われ、ここで得られる経験と人脈は、次のステージに進むための強力なパスポートになります。一つの会社に縛られず、多様なキャリアを歩みたいと考える人にとって、非常に魅力的な環境です。

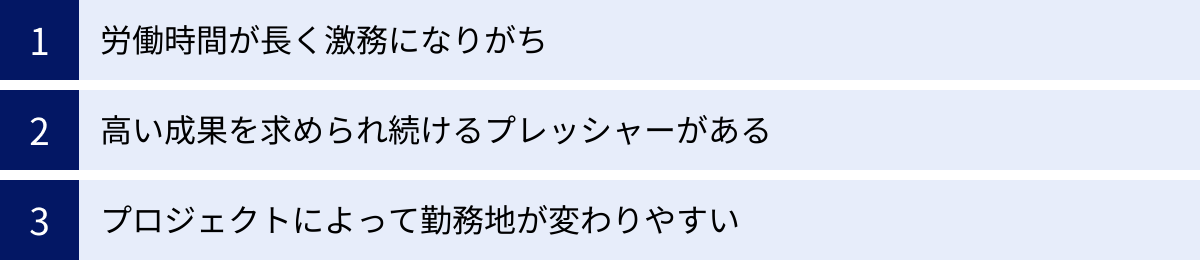

コンサルティング会社は激務?やめとけと言われる3つの理由

コンサルティング業界には輝かしい側面がある一方で、「激務」「きつい」「やめとけ」といったネガティブな評判も耳にします。実際に、離職率が高いのも事実です。ここでは、コンサルタントという仕事の厳しさについて、3つの側面から解説します。

① 労働時間が長く激務になりがち

コンサルタントの仕事は、プロジェクトの納期やクライアントからの高い要求水準に応えるため、長時間労働になりやすい傾向があります。特にプロジェクトが佳境に入ると、深夜までの残業や休日出勤が必要になることも少なくありません。

この激務の背景には、いくつかの要因があります。

- 限られた期間での成果創出: プロジェクトは通常、数週間から数ヶ月という限られた期間で成果を出すことを求められます。この短期間に、膨大な情報収集、分析、資料作成を凝縮して行うため、必然的に労働時間は長くなります。

- 知的労働の終わりなき探求: 「これで完璧」という絶対的な正解がないのがコンサルティングの仕事です。より良い提案を求めて、思考を巡らせ、分析を深め、資料をブラッシュアップし続けるため、仕事に終わりが見えにくくなります。

ただし、近年は業界全体で働き方改革が進んでおり、労働時間を管理し、不必要な長時間労働を是正しようという動きも活発化しています。プロジェクトの合間に長期休暇を取得できる制度を設けているファームも増えてきています。

② 高い成果を求められ続けるプレッシャーがある

コンサルティングファームでは、常に高いパフォーマンスを発揮し、成果を出し続けることが求められます。多くの外資系ファームには「Up or Out(昇進か、さもなくば去れ)」という言葉に代表されるような、厳しい評価制度が存在します。

これは、一定期間内に次の役職に昇進できなければ、退職を促されるという文化です。常に成長し続けなければならないというプレッシャーは、精神的に大きな負担となる可能性があります。クライアントからは「プロフェッショナル」として高いフィーに見合う成果を期待され、社内では優秀な同僚としのぎを削る日々は、決して楽なものではありません。この厳しい環境に耐え、成長を楽しめる人でなければ、長く続けるのは難しいかもしれません。

③ プロジェクトによって勤務地が変わりやすい

コンサルタントの仕事は、クライアントのオフィスで行うことが基本です。そのため、プロジェクトが変わるたびに勤務地が変わる可能性があります。クライアントが東京にあれば都心で働きますが、地方の工場改革プロジェクトであれば、数ヶ月間その地域に滞在(出張)することになります。グローバルなプロジェクトであれば、海外出張も頻繁に発生します。

様々な場所で働き、多様な経験が積めるというメリットがある一方で、生活の拠点が安定しにくいというデメリットもあります。特に、家庭を持つ人にとっては、家族との時間やプライベートの予定を調整するのが難しくなる場合があり、ワークライフバランスを保つ上での課題となり得ます。どこに住み、どのような生活を送りたいかというライフプランと照らし合わせて考える必要があります。

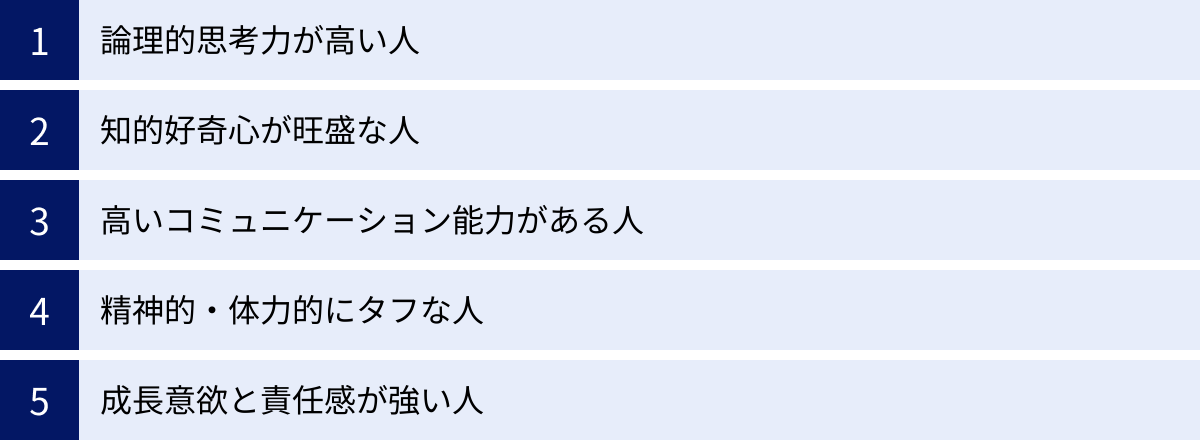

コンサルタントに向いている人の特徴5つ

コンサルタントとして成功するためには、特有の素養や能力が求められます。ここでは、コンサルタントに向いている人の5つの特徴について解説します。自分に当てはまるかどうか、チェックしてみてください。

① 論理的思考力が高い人

コンサルタントにとって最も重要な資質が、論理的思考力(ロジカルシンキング)です。 複雑で混沌とした事象の中から、因果関係を見つけ出し、問題を構造的に分解し、筋道を立てて解決策を導き出す能力が不可欠です。面接で「ケース面接」という特殊な形式が採用されるのは、この能力を見極めるためです。物事を常に「なぜ?(Why?)」「本当か?(So What?)」と問い続け、本質を探求する姿勢が求められます。

② 知的好奇心が旺盛な人

コンサルタントは、プロジェクトごとに全く異なる業界やテーマを扱います。自動車業界の次は金融業界、その次はヘルスケア業界といったように、短期間で新しい分野の知識をキャッチアップしなければなりません。そのため、未知の領域に対しても臆することなく、楽しみながら学べる旺盛な知的好奇心が不可欠です。「新しいことを知るのが好き」「難しいパズルを解くのが楽しい」と感じる人は、コンサルタントの仕事を楽しめる可能性が高いでしょう。

③ 高いコミュニケーション能力がある人

コンサルタントの仕事は、一人でPCに向かって分析するだけではありません。クライアントの経営層から現場の従業員まで、様々な立場の人と円滑に意思疎通を図り、信頼関係を築く能力が極めて重要です。相手の話を正確に聞き出す「傾聴力」、自分の考えを分かりやすく伝える「説明力」、議論をまとめてゴールに導く「ファシリテーション能力」など、多角的なコミュニケーション能力が求められます。

④ 精神的・体力的にタフな人

前述の通り、コンサルタントの仕事は激務であり、高いプレッシャーにさらされます。厳しい納期、クライアントからの高い期待、そして終わりのない知的探求。このような環境下でパフォーマンスを出し続けるためには、精神的な強さと、それを支える体力が欠かせません。ストレス耐性が高く、プレッシャーを成長の糧と捉えられるようなポジティブなマインドセットを持っている人が向いています。

⑤ 成長意欲と責任感が強い人

コンサルティング業界は、実力主義の世界です。年次や年齢に関係なく、成果を出せば評価され、次のステージに進むことができます。裏を返せば、常に学び続け、自分自身をアップデートしていく姿勢がなければ、すぐに取り残されてしまいます。現状に満足せず、常に上を目指す強い成長意欲と、クライアントの成功にコミットし、最後までやり遂げるプロフェッショナルとしての強い責任感を持っていることが、コンサルタントとして大成するための鍵となります。

自分に合ったコンサルティング会社の選び方

数多くのコンサルティング会社の中から、自分にとって最適な一社を見つけるためには、いくつかの視点から企業を比較検討することが重要です。ここでは、会社選びの3つの軸をご紹介します。

コンサルティング領域で選ぶ

まずは、「自分が何をやりたいのか」という視点です。コンサルティングと一括りに言っても、その専門領域は多岐にわたります。

- 企業の将来を左右するような、ダイナミックな戦略策定に携わりたいなら「戦略系」

- テクノロジーの力でビジネスを変革することに興味があるなら「IT系」

- 「人」の可能性を最大限に引き出すことにやりがいを感じるなら「組織・人事系」

- M&Aやファイナンスの専門性を高めたいなら「FAS」

自分の興味・関心や、将来的にどのような専門性を身につけたいかを考え、それに合致した領域に強みを持つファームを候補とすることが、ミスマッチを防ぐための第一歩です。各社の公式サイトやプロジェクト事例を見て、どのようなテーマを扱っているかを詳しく調べてみましょう。

企業の規模で選ぶ

企業の規模によっても、働き方や得られる経験は大きく異なります。

- 大規模ファーム(総合系など)のメリット・デメリット

メリットは、案件の多様性と豊富なリソースです。様々な業界・テーマのプロジェクトがあり、研修制度も充実しているため、幅広い経験を積むことができます。グローバルな案件に携わるチャンスも豊富です。

デメリットは、組織が大きいために業務が細分化され、若手のうちは仕事の全体像が見えにくい場合があることです。 - ブティックファーム(専門特化型)のメリット・デメリット

メリットは、特定の分野で深い専門性を早期に身につけられることです。組織がフラットで、若いうちから裁量権の大きい仕事を任される機会も多くあります。

デメリットは、扱う領域が限定されるため、幅広い経験を積むことは難しいかもしれません。

自分がどのような環境で成長したいかを考え、規模の大小を比較検討してみましょう。

社風や企業文化で選ぶ

コンサルティングファームは、それぞれ独自の社風や文化を持っています。「知的でクール」「体育会系で熱い」「協調性を重んじる」「個人主義的」など、そのカラーは様々です。どれが良い・悪いということではなく、自分自身の価値観や性格に合うかどうかが非常に重要です。

社風を知るためには、Webサイトの情報だけでは不十分です。

- インターンシップに参加する: 実際に社員と働き、職場の雰囲気を肌で感じる。

- OB/OG訪問や社員座談会: 現場の社員からリアルな話を聞く。

- 転職エージェントからの情報: 業界に詳しいエージェントから、各社の内部事情や文化について客観的な情報を得る。

このような機会を積極的に活用し、「この人たちと一緒に働きたい」と心から思えるファームを選ぶことが、入社後の満足度を高める上で最も大切なポイントと言えるでしょう。

未経験からコンサルタントになる方法

コンサルティング業界は、新卒採用だけでなく、他業種からの転職者も積極的に受け入れています。未経験からコンサルタントを目指すための、代表的な3つのルートを紹介します。

ポテンシャル採用枠を狙う(第二新卒など)

20代、特に社会人経験3年目くらいまでの第二新卒であれば、「ポテンシャル採用」の枠で採用される可能性があります。この場合、特定の業界知識や専門スキルよりも、論理的思考力、学習意欲、コミュニケーション能力といった、コンサルタントとしての基礎的な素養が重視されます。選考では、ケース面接などを通じて、地頭の良さやポテンシャルの高さを示すことが重要になります。未経験のハンディキャップが比較的小さいため、若手にとっては最も一般的なルートです。

専門スキルを活かして転職する

特定の業界や職種で培った専門知識・スキルは、コンサルタントへの転職において強力な武器になります。 例えば、以下のようなケースが考えられます。

- 金融機関出身者 → 金融業界に強いコンサルティングチームやFASへ

- ITエンジニア → IT系コンサルティングファームのテクノロジーコンサルタントへ

- メーカーの生産管理担当者 → SCM(サプライチェーン・マネジメント)に強いコンサルティングチームへ

- 事業会社の経理・財務担当者 → CFO向けのコンサルティングやFASへ

自分のこれまでのキャリアを棚卸しし、その経験がどのコンサルティング領域で活かせるかを考えることで、即戦力としてアピールできます。この場合、30代以降でも十分に転職のチャンスがあります。

転職エージェントを活用する

未経験からコンサル業界を目指す場合、転職エージェントの活用は非常に有効です。 特に、コンサル業界に特化したエージェントは、以下のようなメリットを提供してくれます。

- 非公開求人の紹介: Webサイトなどでは公開されていない、優良な求人を紹介してもらえる。

- 選考対策のサポート: コンサル業界特有の選考プロセス(ケース面接、フェルミ推定など)に対する模擬面接や指導を受けられる。

- キャリア相談: 自分の経歴や志向に合ったファームやポジションを提案してくれる。

- 企業との交渉代行: 年収などの条件交渉を代行してくれる。

独力で情報収集や対策を行うよりも、プロの力を借りることで、転職活動を効率的かつ有利に進めることができます。

コンサルティング会社に関するよくある質問

最後に、コンサルティング会社に関してよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

コンサルとSIerの違いは何ですか?

コンサルとSIer(システムインテグレーター)は、どちらも企業のIT活用を支援する点で共通していますが、その役割と関わるフェーズが異なります。

| ITコンサル | SIer | |

|---|---|---|

| 主な役割 | 「何を(What)」作るべきかを定義する | 「どのように(How)」作るかを担う |

| 主なフェーズ | 経営課題の分析、IT戦略立案、要件定義などの「最上流工程」 | システムの設計、開発、テスト、導入、保守・運用などの「中〜下流工程」 |

| 提供価値 | ビジネス成果に直結するIT投資の最適化 | 高品質なシステムの安定的な構築・提供 |

| ゴール | クライアントのビジネス課題解決 | システムの完成・納品 |

簡単に言えば、ITコンサルが「企業の課題を解決するためのITの設計図」を描くのに対し、SIerはその設計図に基づいて「実際にシステムという家を建てる」役割を担います。ただし、近年はアクセンチュアのようにコンサルティングからシステム開発まで一気通貫で行う企業や、SIerが上流のコンサルティング領域に進出するケースも増えており、両者の境界は曖昧になりつつあります。

コンサルタントになるために必要な資格はありますか?

コンサルタントになるために必須の資格は、基本的にはありません。 資格よりも、論理的思考力やコミュニケーション能力といった個人の資質や、実務経験が重視されます。

ただし、特定の資格を持っていると、専門性をアピールする上で有利に働く場合があります。

- MBA(経営学修士): 経営全般に関する知識を体系的に学んでいる証明となり、特に戦略系ファームで評価される傾向があります。

- 公認会計士・USCPA: 財務・会計のプロフェッショナルとして、FASや財務関連のコンサルティングで非常に高く評価されます。

- 中小企業診断士: 経営に関する幅広い知識を持つ証明となり、特に国内の中小企業向けコンサルティングで役立ちます。

- PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル): プロジェクト管理能力の証明として、PMO支援などの案件で有利になることがあります。

これらの資格は、あくまで専門性を補強するものであり、資格取得がゴールではないことを理解しておくことが重要です。

新卒でコンサルに入社するのは難しいですか?

はい、新卒でコンサルティング会社に入社するのは、一般的に非常に難易度が高いと言われています。その理由は以下の通りです。

- 人気と競争率の高さ: 高い給与水準や魅力的なキャリアパスから、トップクラスの学生からの応募が殺到し、極めて高い競争率になります。

- 選考プロセスの特殊性: 一般的な面接に加えて、「ケース面接」や「フェルミ推定」といった、地頭の良さや問題解決能力を試す特殊な選考が行われます。これには十分な対策が必要です。

- 求められる能力水準の高さ: 学生時代から、高い論理的思考力、リーダーシップ経験、コミュニケーション能力などを高いレベルで示さなければなりません。

しかし、不可能ではありません。戦略的に対策を練ることで、内定を勝ち取ることは十分に可能です。

- 早期からの対策: 大学1、2年生のうちから、ロジカルシンキングに関する本を読む、ディベートに参加するなど、基礎能力を鍛える。

- インターンシップへの参加: 実際に業務を体験し、企業理解を深めるとともに、優秀なパフォーマンスを示して早期選考ルートに乗る。

- ケース面接の徹底的な練習: 対策本を読み込むだけでなく、友人やキャリアセンターの職員、OB/OGなどを相手に、何度も模擬面接を繰り返す。

十分な準備と、コンサルタントになりたいという強い意志を持って臨むことが、狭き門を突破するための鍵となります。