ビジネスの世界で「コンサルティングファーム」や「コンサルタント」という言葉を耳にする機会は多いものの、その具体的な仕事内容や役割、種類について深く理解している人は意外と少ないかもしれません。コンサルティングファームは、企業の経営層が抱える複雑で難解な課題に対し、専門的な知見と客観的な視点から解決策を提示し、その実行を支援するプロフェッショナル集団です。

この記事では、コンサルティングファームとは一体何なのか、という基本的な定義から、具体的な仕事内容、ファームの種類とそれぞれの特徴、コンサルタントの役職、働くことのメリット・デメリット、そしてキャリアパスに至るまで、網羅的に解説します。コンサルティング業界に興味がある方、転職を考えている方、あるいは自社の課題解決のためにコンサルタントの活用を検討している方にとって、必読の内容となっています。

目次

コンサルティングファームとは

企業の経営課題を解決する専門家集団

コンサルティングファームとは、一言で表すならば「企業の経営課題を解決する専門家集団」です。企業が事業活動を行う上では、売上向上、コスト削減、新規事業開発、海外進出、組織改革、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進など、多岐にわたる複雑な課題に直面します。これらの課題は、社内のリソースや知識だけでは解決が難しい場合が少なくありません。

そのような時に、外部の客観的な立場から専門的な知識や分析手法を用いて、課題の本質を特定し、最適な解決策を立案・提案し、時にはその実行までを支援するのがコンサルティングファームの役割です。企業の経営者を「患者」、コンサルタントを「医師」に例えると分かりやすいでしょう。医師が問診や検査を通じて病気の原因を特定し、処方箋を出したり手術を行ったりするように、コンサルタントもヒアリングや調査・分析を通じて経営課題の真因を突き止め、戦略という処方箋を提示し、その実行という手術をサポートするのです。

なぜ企業は高額な報酬を支払ってコンサルティングファームに依頼するのでしょうか。その理由は主に以下の3つが挙げられます。

- 専門的な知見とノウハウの活用

コンサルティングファームには、特定の業界や業務領域(戦略、財務、IT、人事など)に関する深い専門知識を持つプロフェッショナルが多数在籍しています。また、過去に多様な企業の課題解決を支援してきた経験から、実証された分析フレームワークや豊富な成功・失敗事例がナレッジとして蓄積されています。企業はこれらの知見を活用することで、自社単独で試行錯誤するよりも迅速かつ的確に課題を解決できます。 - 客観的・中立的な視点の確保

長年同じ組織にいると、業界の常識や社内の力学、過去の成功体験などにとらわれ、課題を客観的に見ることが難しくなることがあります。コンサルティングファームは第三者の立場から、しがらみのないフラットな視点で企業や事業を分析し、社内の人間では言いにくいような本質的な問題点を指摘したり、大胆な変革を提案したりできます。 - 高度な問題解決スキルを持つ人材リソースの確保

大規模な経営改革や新規事業の立ち上げなど、重要かつ緊急性の高いプロジェクトを推進するためには、高度な分析能力、論理的思考力、プロジェクトマネジメント能力を持つ優秀な人材が必要です。しかし、そのような人材を社内で十分に確保することは容易ではありません。コンサルティングファームに依頼することで、トップクラスの頭脳を持つ人材を、必要な期間だけ集中的にプロジェクトへ投入することが可能になります。

例えば、ある消費財メーカーが長年の売上低迷に悩んでいたとします。社内では「競合製品の価格が安いからだ」「営業の努力が足りない」といった表面的な議論に終始していました。そこで戦略系コンサルティングファームに依頼したところ、コンサルタントは市場データや消費者アンケートを徹底的に分析。その結果、真の課題は「ブランドイメージの陳腐化」と「若年層の顧客離れ」にあることを突き止めました。そして、ブランドのリポジショニング戦略、SNSを活用した新たなマーケティング施策、ECチャネルの強化といった具体的な解決策を提案し、実行計画の策定までを支援しました。

このように、コンサルティングファームは単なるアドバイザーではなく、クライアント企業と深く伴走し、企業の成長と変革を強力にドライブする重要なパートナーとしての役割を担っているのです。

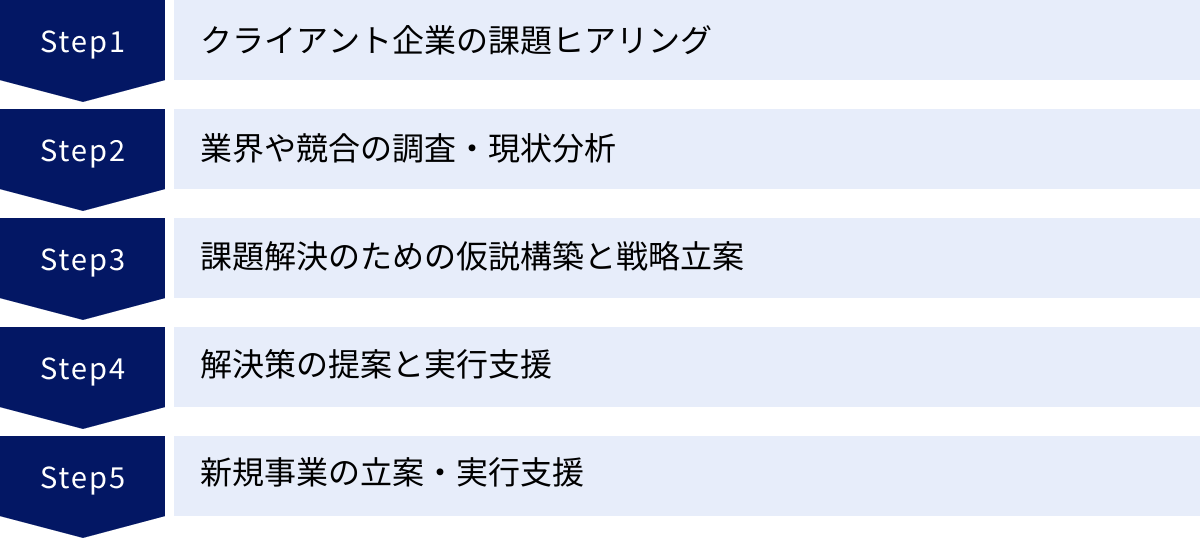

コンサルティングファームの仕事内容

コンサルティングファームの仕事は、クライアントが抱える課題によって多岐にわたりますが、一般的にはプロジェクト単位で進められます。一つのプロジェクトは数週間から数ヶ月、大規模なものでは数年に及ぶこともあります。ここでは、一般的なプロジェクトの流れに沿って、コンサルタントの具体的な仕事内容を解説します。

クライアント企業の課題ヒアリング

プロジェクトの最初のステップは、クライアントが抱える課題を深く理解することから始まります。経営層や各部門の責任者、現場の担当者など、様々な階層の社員に対してインタビューを実施し、現状の業務内容、組織体制、業績、そして「何に困っているのか」「何を目指しているのか」といった課題認識や目標を徹底的にヒアリングします。

このフェーズで重要なのは、クライアントの言葉を鵜呑みにするだけでなく、その背景にある本質的な課題(真因)は何かを探ることです。「売上が落ちている」という表面的な問題に対し、「なぜ売上が落ちているのか?」「競合の影響か?市場の変化か?自社の製品力か?営業体制か?」といった問いを繰り返し、問題の構造を明らかにしていきます。優れたコンサルタントは、高い傾聴力と鋭い質問力を駆使して、クライアント自身も気づいていないような潜在的な課題を引き出すことができます。

業界や競合の調査・現状分析

ヒアリングで得られた情報とクライアントから提供された社内データ(財務諸表、販売データなど)を元に、客観的な視点から現状を分析します。この段階では、様々な分析フレームワークが活用されます。

- 3C分析: 顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の3つの観点から市場環境を分析する。

- SWOT分析: 自社の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を整理し、戦略の方向性を探る。

- PEST分析: 政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)というマクロ環境の変化が事業に与える影響を分析する。

これらのフレームワークを用いながら、公開情報(業界レポート、統計データ、競合の有価証券報告書など)を収集する「デスクトップリサーチ」や、業界の専門家や有識者にインタビューを行う「エキスパートインタビュー」などを通じて、多角的な情報を収集・分析します。この地道な情報収集と緻密な分析が、後の仮説構築の質を大きく左右するため、プロジェクトにおいて極めて重要なプロセスです。

課題解決のための仮説構築と戦略立案

調査・分析によって得られた事実(ファクト)を元に、課題の真因を特定し、それを解決するための「仮説」を構築します。仮説とは、「もしAという施策を実行すれば、Bという結果が得られるのではないか」という仮の答えのことです。

例えば、「売上低迷の真因は、顧客セグメントと製品のミスマッチにある」という仮説を立てた場合、次に「どの顧客セグメントに、どのような製品を、どうやって提供すべきか」という具体的な解決策(戦略オプション)を複数立案します。

- 戦略A:富裕層向けに高価格帯の新製品を開発する

- 戦略B:若年層向けに機能を絞った低価格帯の製品を投入する

- 戦略C:既存製品の販売チャネルをECに集中させる

これらの戦略オプションについて、それぞれの売上インパクト、投資コスト、実現可能性、リスクなどを定量的に評価し、クライアントにとって最も効果的で実行可能な戦略を絞り込んでいきます。このプロセスでは、論理的に思考を積み重ね、結論を導き出すロジカルシンキングが極めて重要になります。

解決策の提案と実行支援

練り上げた戦略は、最終的にクライアントの経営層に対してプレゼンテーションを行います。ここでは、調査分析の結果から導き出された結論と、それを裏付けるデータやロジックを、明快かつ説得力のあるストーリーとして伝えることが求められます。そのために、膨大な分析結果を分かりやすく整理し、視覚的に訴えるPowerPointなどの資料を作成するスキルも非常に重要です。

経営会議で提案が承認されると、プロジェクトは実行フェーズへと移ります。かつてのコンサルティングは「提案して終わり」というケースも少なくありませんでしたが、近年では戦略が絵に描いた餅で終わらないよう、その実行までを支援(ハンズオン支援)するファームが増えています。具体的には、クライアント社内にプロジェクトチームを立ち上げ、そのPMO(Project Management Office)として進捗管理や課題管理を行ったり、各部門との調整役を担ったりと、改革の実現まで深く関与していきます。

新規事業の立案・実行支援

既存事業の改善だけでなく、企業の新たな成長エンジンとなる新規事業の立案・実行を支援することも、コンサルティングファームの重要な仕事の一つです。市場の成長性や将来性を分析し、参入すべき事業領域を特定。その上で、具体的なビジネスモデルの設計、収益シミュレーションを含んだ事業計画の策定、アライアンス先の選定、プロトタイプ開発や実証実験(PoC: Proof of Concept)のサポートなど、アイデア創出から事業の立ち上げまでを一貫して支援します。変化の激しい時代において、企業の持続的成長をサポートする上で、その重要性はますます高まっています。

コンサルティングファームの主な種類と代表的な企業

コンサルティングファームは、その成り立ちや得意とする領域によっていくつかの種類に分類されます。それぞれの特徴を理解することは、業界の全体像を掴む上で非常に重要です。

| ファームの種類 | 特徴 | 主なプロジェクト領域 | 代表的な企業 |

|---|---|---|---|

| 戦略系 | 企業のトップマネジメントが抱える最上流の課題を扱う。少数精鋭で高単価。 | 全社戦略、事業戦略、M&A戦略、新規事業立案など | マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン コンサルティング グループ、ベイン・アンド・カンパニー |

| 総合系 | 戦略立案から実行支援、IT導入、業務改善まで幅広くカバー。大規模プロジェクトが多く、人員も多い。 | 経営戦略、DX推進、業務改革(BPR)、組織・人事改革、システム導入など | アクセンチュア、デロイト トーマツ コンサルティング、PwCコンサルティング、EYストラテジー・アンド・コンサルティング、KPMGコンサルティング |

| IT系 | テクノロジー活用を軸とした経営課題の解決に特化。IT戦略立案からシステム開発・導入までを担う。 | IT戦略策定、基幹システム導入、クラウド移行、サイバーセキュリティ対策、DX推進など | IBM、フューチャーアーキテクト、アビームコンサルティング |

| シンクタンク系 | 官公庁向けの調査研究や政策提言が祖業。マクロな視点からの分析やリサーチに強みを持つ。 | 官公庁向けの調査研究、産業政策立案支援、マクロ経済分析、企業の経営コンサルティングなど | 野村総合研究所(NRI)、三菱総合研究所(MRI)、大和総研 |

| 組織・人事系 | 「人」と「組織」に関する経営課題の解決に特化。人事制度設計や人材育成などを専門とする。 | 人事制度改革、組織風土改革、タレントマネジメント、リーダーシップ開発、M&Aにおける人事統合など | マーサー・ジャパン、コーン・フェリー、ウイリス・タワーズワトソン |

| FAS系 | M&Aや事業再生など、主に企業の財務(Financial)に関わるアドバイザリーサービスを提供。 | M&Aアドバイザリー、財務デューデリジェンス、企業価値評価(バリュエーション)、事業再生支援など | KPMG FAS、PwCアドバイザリー、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー |

| 事業再生系 | 経営不振に陥った企業の再生支援に特化。ハンズオンでの経営再建を得意とする。 | 再生計画の策定と実行、資金繰り改善、コスト削減、不採算事業の整理など | アリックスパートナーズ、フロンティア・マネジメント |

| 医療・ヘルスケア系 | 製薬会社、医療機器メーカー、病院など、医療・ヘルスケア業界に特化したコンサルティングを提供。 | 新薬開発戦略、マーケティング戦略、薬価戦略、病院経営改善、医療制度に関する調査など | IQVIAソリューションズ ジャパン、シミック |

戦略系コンサルティングファーム

特徴

企業のCEOや役員といった経営トップが抱える、最も重要で難易度の高い経営課題を扱います。具体的には、全社成長戦略、M&A戦略、新規事業戦略、グローバル戦略など、企業の将来を左右するようなテーマが中心です。プロジェクトは数週間から数ヶ月と比較的短期間で、少数精鋭のチームで臨みます。論理的思考力や仮説構築能力において、極めて高いレベルが求められます。

代表的な企業(マッキンゼー、BCGなど)

代表的なファームとして、マッキンゼー・アンド・カンパニー、ボストン コンサルティング グループ(BCG)、ベイン・アンド・カンパニーの3社は「BIG3」と称され、業界を牽引する存在です。その他にも、A.T. カーニー、ローランド・ベルガーなどが有名です。

(参照:各社公式サイト)

総合系コンサルティングファーム

特徴

戦略(Strategy)から業務(Business Process)、IT(Technology)まで、企業の経営課題を包括的に支援するのが特徴です。戦略系ファームが策定した戦略を、具体的な業務プロセスやITシステムに落とし込むといった実行支援フェーズを得意とします。数千人から数万人規模のコンサルタントを擁し、大規模で長期的なプロジェクトが多い傾向にあります。近年は上流の戦略領域にも力を入れており、戦略系ファームとの境界は曖昧になりつつあります。

代表的な企業(アクセンチュア、デロイト トーマツなど)

世界的な会計事務所ネットワーク「BIG4」を母体とする、デロイト トーマツ コンサルティング、PwCコンサルティング、EYストラテジー・アンド・コンサルティング、KPMGコンサルティングが大きなシェアを占めています。また、ITコンサルティングから発展したアクセンチュアも、総合系ファームの代表格です。

(参照:各社公式サイト)

IT系コンサルティングファーム

特徴

IT戦略の立案から、システムの企画・設計・開発・導入、運用・保守までを一貫して手掛けるファームです。企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進する上で中心的な役割を担います。AI、IoT、クラウドといった最新技術に関する深い知見を持ち、それをいかにビジネス変革に繋げるかという視点でコンサルティングを行います。

代表的な企業(IBM、フューチャーアーキテクトなど)

グローバルITベンダーであるIBMのコンサルティング部門や、独立系のフューチャーアーキテクト、アビームコンサルティングなどがこの領域で高い専門性を発揮しています。

(参照:各社公式サイト)

シンクタンク系コンサルティングファーム

特徴

証券会社や銀行などの金融機関を母体とし、官公庁向けの調査研究や政策提言を祖業とするのが特徴です。マクロ経済や社会・産業動向に関するリサーチ力に定評があります。そのリサーチ能力を活かして、近年では民間企業向けのコンサルティングサービスも強化しており、総合系ファームに近い立ち位置になりつつあります。

代表的な企業(野村総合研究所、三菱総合研究所など)

野村総合研究所(NRI)や三菱総合研究所(MRI)が二大巨頭として知られています。その他、大和総研、日本総合研究所などもこの分野に含まれます。

(参照:各社公式サイト)

組織・人事系コンサルティングファーム

特徴

「人」と「組織」にまつわる経営課題に特化した専門家集団です。人事制度の設計・改革、M&Aに伴う組織・人事統合、次世代リーダーの育成、従業員エンゲージメントの向上など、企業の競争力の源泉である人的資本の最大化を支援します。

代表的な企業(マーサー・ジャパン、コーン・フェリーなど)

グローバルファームであるマーサー・ジャパン、コーン・フェリー、ウイリス・タワーズワトソンなどがこの領域を代表する企業です。

(参照:各社公式サイト)

FAS系コンサルティングファーム

特徴

FASはFinancial Advisory Serviceの略で、主にM&Aや事業再生のプロセスにおける財務関連のアドバイザリーを専門とします。買収対象企業の財務状況を調査する「財務デューデリジェンス」や、企業価値を算定する「バリュエーション」などが主な業務です。BIG4系の総合系ファームのグループ会社であることが多いです。

代表的な企業(KPMG FAS、PwCアドバイザリーなど)

KPMG FAS、PwCアドバイザリー、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー、EYストラテジー・アンド・コンサルティング(FAS部門)などが代表的です。

(参照:各社公式サイト)

事業再生系コンサルティングファーム

特徴

経営危機に陥った企業の再生支援に特化したファームです。財務リストラクチャリング、不採算事業の売却、抜本的なコスト削減といった再生計画を策定し、自ら経営陣の一員として企業に入り込み(ハンズオン)、再生の実行を主導するケースも少なくありません。非常に高い専門性と実行力が求められます。

代表的な企業(アリックスパートナーズ、フロンティア・マネジメントなど)

アリックスパートナーズやフロンティア・マネジメントなどがこの分野で高い実績を持っています。

(参照:各社公式サイト)

医療・ヘルスケア系コンサルティングファーム

特徴

製薬会社、医療機器メーカー、医療法人(病院)など、医療・ヘルスケア業界に特化したコンサルティングを提供します。業界特有の規制や制度、専門知識が不可欠なため、非常に専門性の高い領域です。研究開発戦略、新薬のマーケティング、薬価戦略、病院経営の効率化などを支援します。

代表的な企業(IQVIA、シミックなど)

医薬品開発業務受託機関(CRO)から発展したIQVIAソリューションズ ジャパンやシミックなどが、この領域で大きな存在感を示しています。

(参照:各社公式サイト)

コンサルタントの役職(職位)と役割

コンサルティングファームには、一般的に明確な階層構造(キャリアラダー)が存在します。ファームによって呼称は異なりますが、役割に応じて大きく5つの職位に分けられます。昇進のスピードは個人のパフォーマンスに大きく依存し、年次に関わらず実力主義で評価されるのが特徴です。

| 職位 | 主な役割 |

|---|---|

| アナリスト | データ収集・分析、資料作成のサポートなど、プロジェクトの土台作りを担う。上司の指示のもと、リサーチや分析作業を正確に遂行する。 |

| コンサルタント | 特定のタスクや分析モジュールの責任者。自ら仮説を立て、検証作業を主体的に進める。クライアントへの報告の一部も担当する。 |

| マネージャー | プロジェクト全体の現場責任者。プロジェクト計画の策定、進捗・品質・予算の管理、クライアントとの折衝、チームメンバーのマネジメントを担う。 |

| シニアマネージャー/プリンシパル | 複数プロジェクトの統括責任者。より上位のクライアントとの関係構築や、新規案件の獲得(営業活動)も重要な役割となる。 |

| パートナー/ディレクター | ファームの共同経営者。プロジェクトの最終責任者であり、ファーム全体の経営戦略や人材育成にも責任を持つ。業界のオピニオンリーダーとしての役割も期待される。 |

アナリスト

新卒や第二新卒で入社したメンバーが最初に就く職位です。主な役割は、マネージャーやコンサルタントの指示のもと、情報収集、データ分析、議事録作成、プレゼンテーション資料の作成サポートなど、プロジェクトの基礎となる作業を担当します。この期間を通じて、コンサルタントとしての基本的な思考法やスキル(ロジカルシンキング、リサーチ能力、資料作成術など)を徹底的に叩き込まれます。

コンサルタント

アナリストとして1〜3年程度の経験を積むと、コンサルタントに昇進します。この職位からは、プロジェクトの中で特定の分析パート(モジュール)を単独で任されるようになります。自ら仮説を立て、その検証プランを設計し、分析を実行して示唆を導き出すという、一連の課題解決プロセスを主体的に回すことが求められます。クライアントとのミーティングで、自身の担当パートについて報告・議論する機会も増えてきます。

マネージャー

プロジェクトの現場責任者であり、プロジェクトマネジメント全般を担うのがマネージャーです。クライアントが抱える課題の全体像を把握し、プロジェクトのゴール設定、作業計画の策定、チームメンバーへのタスクの割り振り、アウトプットの品質管理、納期・予算管理など、その責任は多岐にわたります。クライアントの期待値をコントロールし、信頼関係を構築する高度なコミュニケーション能力も不可欠です。

シニアマネージャー/プリンシパル

マネージャーとして実績を積んだ後、さらに上位の職位に進みます。複数のプロジェクトを同時に統括管理し、より経営層に近い立場でクライアントとのリレーションシップを構築・維持する役割を担います。また、デリバリー(プロジェクト遂行)だけでなく、セールス(新規案件獲得)の責任も大きくなり、自身の専門領域におけるソートリーダーシップを発揮して、新たなビジネスチャンスを創出することが期待されます。

パートナー/ディレクター

コンサルティングファームにおける最高位であり、ファームの共同経営者という位置づけです。プロジェクトの最終的な品質と成果に全責任を負うと同時に、クライアント企業の経営トップとの長期的な関係を構築し、大型案件を獲得することが最大のミッションです。また、ファーム全体の経営方針の決定、ブランド価値の向上、次世代のリーダー育成など、ファームそのものの成長と発展にも責任を負います。

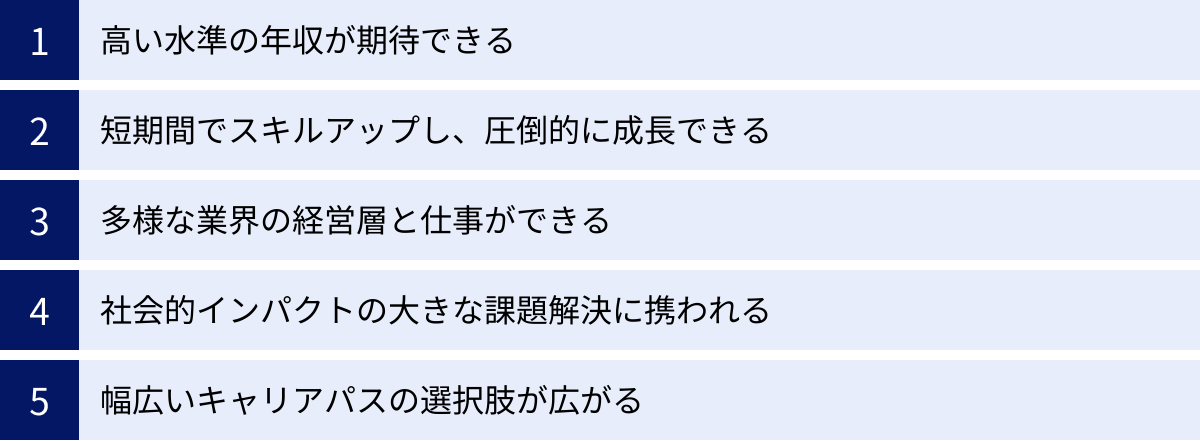

コンサルティングファームで働くメリット・やりがい

コンサルティングファームは厳しい世界である一方、そこでしか得られない多くのメリットややりがいがあります。

高い水準の年収が期待できる

コンサルティングファームの大きな魅力の一つは、他の業界と比較して非常に高い水準の報酬が期待できることです。これは、クライアント企業に提供する付加価値が大きく、それに見合った高額なコンサルティングフィーが設定されているためです。給与は年次よりも個人のパフォーマンスや職位に連動する成果主義が徹底されており、若くして高年収を得ることも可能です。

短期間でスキルアップし、圧倒的に成長できる

コンサルタントは、短期間で様々な業界・テーマのプロジェクトに携わります。その都度、新しい知識をインプットし、難易度の高い課題と向き合う必要があります。また、周囲には極めて優秀な同僚や上司がおり、彼らからの厳しいフィードバックを受けながらアウトプットの質を磨き上げていく環境です。このような環境に身を置くことで、論理的思考力、問題解決能力、プレゼンテーション能力、資料作成スキルといったポータブルスキルが、短期間で飛躍的に向上します。この「圧倒的な成長環境」こそが、多くの優秀な人材を惹きつける最大の要因と言えるでしょう。

多様な業界の経営層と仕事ができる

プロジェクトを通じて、様々な業界のリーディングカンパニーがクライアントとなります。そして、対峙するのはCEO、COO、CFOといった経営のトップ層です。20代や30代のうちから、企業の意思決定の中枢にいる人々と直接議論を交わし、経営課題の解決に深く関与できる経験は、他では得難い貴重なものです。多様なビジネスモデルや経営者の思考に触れることで、自身の視野は大きく広がり、ビジネスパーソンとしての視座を高めることができます。

社会的インパクトの大きな課題解決に携われる

コンサルティングファームが扱うテーマは、一企業の業績を左右するだけでなく、業界の構造を変えたり、社会システムそのものに影響を与えたりするような、社会的インパクトの大きなものが少なくありません。例えば、大手企業のDXを推進して新たな産業を創出したり、政府機関と連携して公共政策の立案を支援したりと、自分の仕事が社会をより良くすることに繋がっているという実感は、大きなやりがいとなります。

幅広いキャリアパスの選択肢が広がる

コンサルティングファームで培った高度な問題解決スキルと多様な業界知識は、キャリア市場において非常に高く評価されます。そのため、コンサルタント経験者は「ポストコンサル」として、非常に幅広いキャリアパスを選択できます。事業会社の経営企画部門、PEファンドやベンチャーキャピタルといった金融業界、スタートアップのCxO、そして独立・起業など、その後のキャリアの可能性は無限に広がっています。

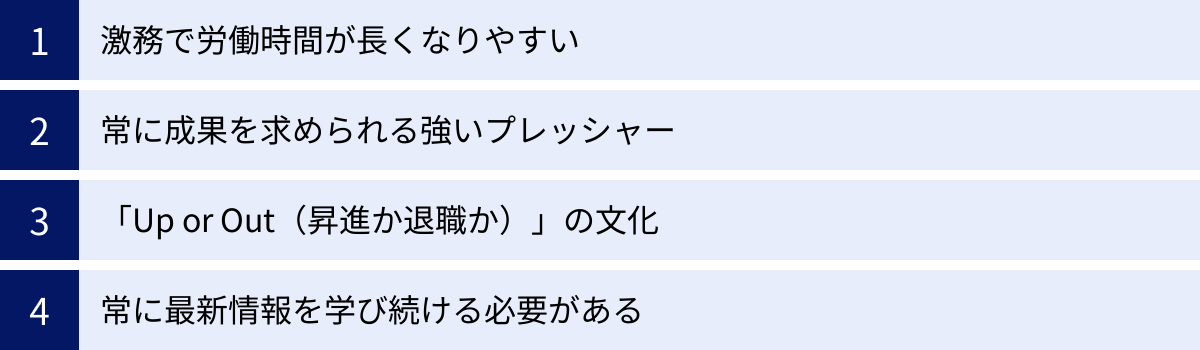

コンサルティングファームで働くデメリット・厳しさ

多くの魅力がある一方で、コンサルティングファームで働くことには厳しい側面も存在します。光と影の両面を理解しておくことが重要です。

激務で労働時間が長くなりやすい

コンサルタントの仕事は、クライアントからの高い期待とタイトな納期に応えるため、労働時間が長くなる傾向にあります。プロジェクトの佳境では、深夜までの残業や休日出勤が続くことも珍しくありません。常に知的な生産性を最大限に求められるため、精神的にも肉体的にも高い負荷がかかります。近年は働き方改革が進み、労働環境は改善傾向にありますが、依然としてタフな職場であることに変わりはありません。

常に成果を求められる強いプレッシャー

コンサルティングファームは完全な実力主義・成果主義の世界です。クライアントは高いフィーを支払っているため、それに見合う、あるいはそれ以上の価値(アウトプット)を提供することが常に求められます。「バリューを出せているか」というプレッシャーは常につきまといます。また、社内でも優秀な同僚との競争や、パートナーからの厳しいレビューに晒され続けるため、精神的な強靭さがなければ乗り越えることは難しいでしょう。

「Up or Out(昇進か退職か)」の文化

多くのコンサルティングファームには、「Up or Out(アップ・オア・アウト)」と呼ばれる文化が根付いています。これは、一定の期間内に次の職位に昇進(Up)できなければ、ファームを去る(Out)ことを促されるという、厳しい評価制度を指します。この文化がファームの新陳代謝を促し、組織全体の競争力を維持する源泉となっている一方で、常に昇進へのプレッシャーを感じながら働くことになります。

常に最新情報を学び続ける必要がある

コンサルタントは、プロジェクトごとに全く異なる業界やテーマを担当します。そのため、短期間でその分野の専門家レベルの知識を身につけなければなりません。テクノロジーの進化や市場環境の変化も速いため、常に新しい情報をキャッチアップし、学習し続ける知的なタフさが求められます。知的好奇心が旺盛でなければ、このインプットの連続に疲弊してしまう可能性があります。

コンサルティングファームの年収の目安

コンサルティングファームの年収は、職位やファームの種類、個人のパフォーマンスによって大きく異なりますが、全体的に見て他の業界よりも高い水準にあります。以下に、職位別のおおよその年収レンジを示します。

職位別の年収レンジ

| 職位 | 年収レンジ(ベース給 + ボーナス) |

|---|---|

| アナリスト | 500万円 〜 800万円 |

| コンサルタント | 800万円 〜 1,300万円 |

| マネージャー | 1,300万円 〜 2,000万円 |

| シニアマネージャー/プリンシパル | 2,000万円 〜 3,000万円 |

| パートナー/ディレクター | 3,000万円以上 |

※上記はあくまで一般的な目安であり、ファームの給与水準(特に戦略系は高い傾向にある)や個人の評価によって変動します。

(参照:複数の大手転職エージェントの公開情報)

年収は、固定給である「ベース給」と、会社や個人の業績に応じて変動する「ボーナス(賞与)」で構成されます。特に上位の職位になるほどボーナスの比率が高くなり、成果がダイレクトに報酬に反映される仕組みになっています。また、転職時には、これまでの経験やスキルに応じて支度金として「サインオンボーナス」が支払われるケースもあります。

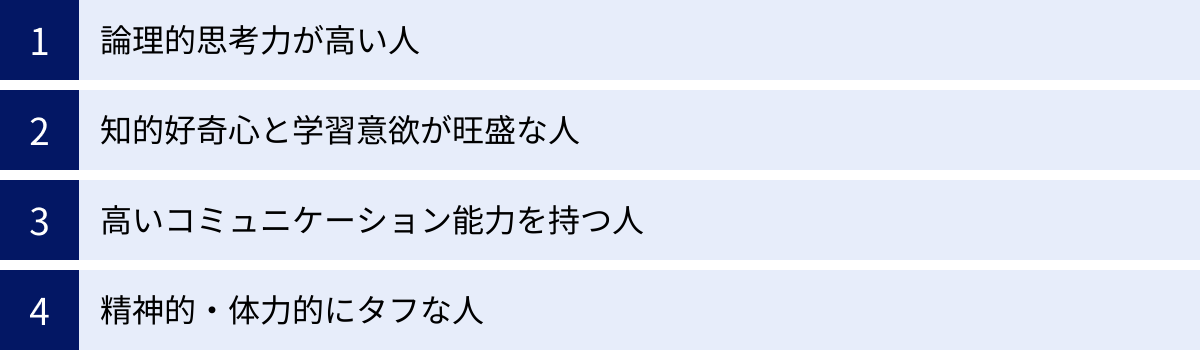

コンサルティングファームに向いている人の特徴

コンサルティングファームという特殊な環境で活躍するためには、特定の素養や志向性が求められます。

論理的思考力が高い人

コンサルタントの仕事の根幹をなすのが、物事を構造的に捉え、因果関係を整理し、筋道を立てて結論を導き出す「論理的思考力(ロジカルシンキング)」です。複雑に絡み合った事象の中から本質的な課題を見抜き、誰が聞いても納得できるような説得力のある解決策を構築するためには、この能力が不可欠です。感情や経験則ではなく、事実(ファクト)と論理(ロジック)に基づいて思考できる人が向いています。

知的好奇心と学習意欲が旺盛な人

プロジェクトごとに担当する業界やテーマが変わるため、常に新しいことを学ぶ必要があります。未知の領域に対しても臆することなく、知的好奇心を持って貪欲に知識を吸収し、それを自分の武器として活用できる人がコンサルタントとして成長し続けられます。「学び続けること」自体を楽しめるかどうかが、長期的に活躍できるかを分ける重要な要素です。

高いコミュニケーション能力を持つ人

コンサルタントに求められるコミュニケーション能力は多岐にわたります。経営層に対して専門的な内容を分かりやすく伝え、意思決定を促す「プレゼンテーション能力」。現場の担当者から信頼を得て、本音や実情を引き出す「ヒアリング能力」。そして、多様なバックグラウンドを持つチームメンバーと円滑に協力し、相乗効果を生み出す「チームワーク力」。これらの能力をバランス良く備えていることが重要です。

精神的・体力的にタフな人

前述の通り、コンサルタントの仕事は激務であり、強いプレッシャーに晒され続けます。クライアントからの高い要求、タイトな納期、上司からの厳しいフィードバックなど、ストレスの多い環境です。このような状況下でも、冷静さを失わず、常に高いパフォーマンスを発揮し続けられる精神的な強靭さ(ストレス耐性)と、それを支える体力は、コンサルタントとして働く上での必須条件と言えるでしょう。

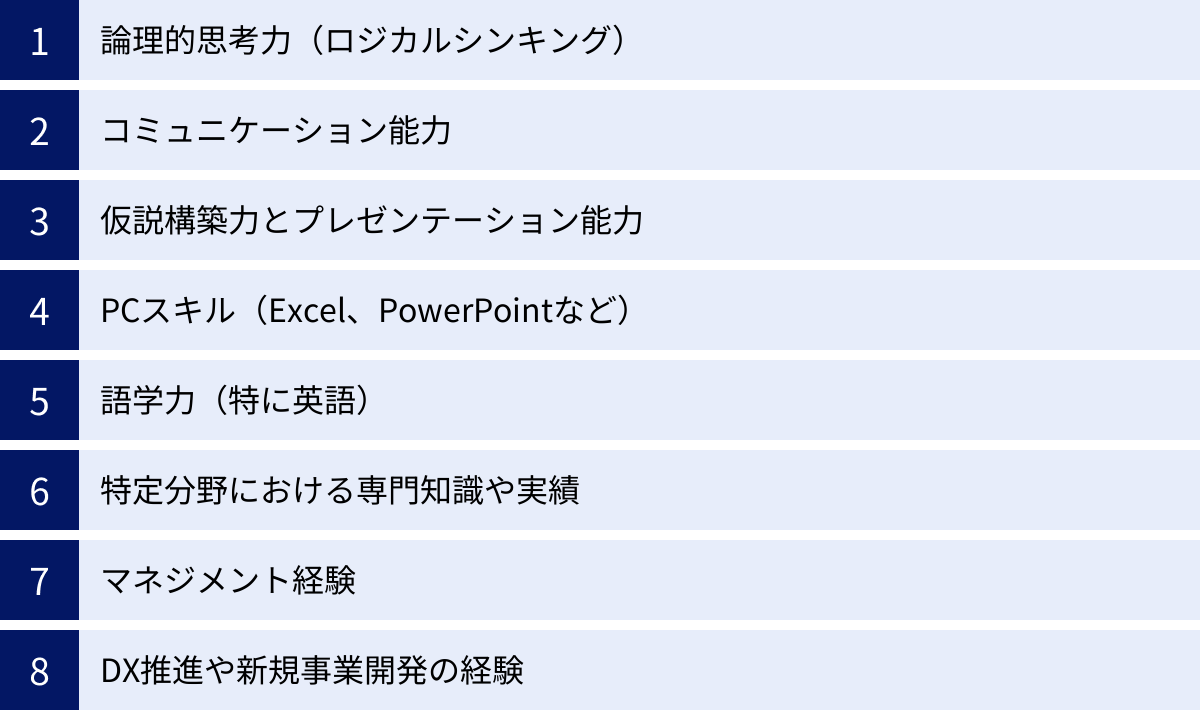

コンサルティングファームへの転職に必要なスキルと経験

コンサルティングファームへの転職、特に未経験からの挑戦においては、特定のスキルや経験が評価されます。

求められるスキル

論理的思考力(ロジカルシンキング)

選考過程、特にケース面接において最も厳しく評価されるスキルです。MECE(モレなく、ダブりなく)やロジックツリーといったフレームワークを単に知っているだけでなく、実践的なビジネス課題に対して、それらを使いこなしながら思考を構造化し、説得力のある結論を導き出せるかが問われます。

コミュニケーション能力

論理的に考えたことを、相手に分かりやすく、かつ的確に伝える能力です。面接での受け答えを通じて、話の分かりやすさ、簡潔さ、相手の質問の意図を正確に汲み取って回答する能力などが評価されます。

仮説構築力とプレゼンテーション能力

限られた情報から課題の本質を推測し、解決策の仮説を立てる能力。そして、その仮説とそれを裏付けるロジックを、聞き手を惹きつける魅力的なストーリーとして構成し、伝えるプレゼンテーション能力も重要です。

PCスキル(Excel、PowerPointなど)

日々の業務で多用するため、Excelでの高度なデータ分析や関数、PowerPointでの分かりやすく美しい資料作成スキルは必須です。ショートカットキーを駆使して、高速かつ正確に作業をこなせるレベルが求められます。

語学力(特に英語)

グローバル案件が多いファームや、クライアントが外資系企業の場合、ビジネスレベルの英語力は必須条件となります。海外のメンバーとのテレビ会議や、英語での資料作成・プレゼンテーションも日常的に発生します。TOEICのスコアだけでなく、実践的なスピーキング力やライティング力が重視されます。

あると有利な経験

特定分野における専門知識や実績

金融、製造、通信、医療、エネルギーといった特定の業界に関する深い知見や、会計、マーケティング、SCM(サプライチェーンマネジメント)といった特定の業務に関する専門性は、大きなアピールポイントになります。現職で高い成果を出した経験は、課題解決能力の証明として評価されます。

マネジメント経験

プロジェクトマネジメントやチームリーダーとして、メンバーを率いて目標を達成した経験は、即戦力として期待されるマネージャー候補にとって非常に有利です。予算管理、進捗管理、メンバーの育成などの経験は高く評価されます。

DX推進や新規事業開発の経験

近年のコンサルティング需要が最も高い領域が、DXや新規事業開発です。自社でこれらのプロジェクトをリードした経験や、実際に事業を立ち上げた経験は、コンサルタントとしてクライアントを支援する上で直接的に活かせるため、非常に価値のある経験と見なされます。

未経験からコンサルティングファームへの転職は可能か

結論から言えば、未経験からコンサルティングファームへの転職は十分に可能です。特に、20代の若手層(第二新卒など)や、30代前半で特定の専門性を持つ人材については、ポテンシャルを重視した採用が活発に行われています。

コンサルティングファームが未経験者を採用する背景には、多様なバックグラウンドを持つ人材を取り入れることで、組織の知見を広げ、イノベーションを創出したいという狙いがあります。コンサルティング経験がなくても、現職で培った専門性や課題解決に取り組んだ経験、そしてコンサルタントとしての素養(論理的思考力や学習意欲など)を示すことができれば、高く評価されます。

未経験からの転職を目指す場合、選考対策は必須です。特に、論理的思考力を測る「ケース面接」は最大の関門となります。関連書籍で思考法を学んだり、転職エージェントが開催する対策セミナーに参加したりして、十分な準備をすることが合格の鍵となります。

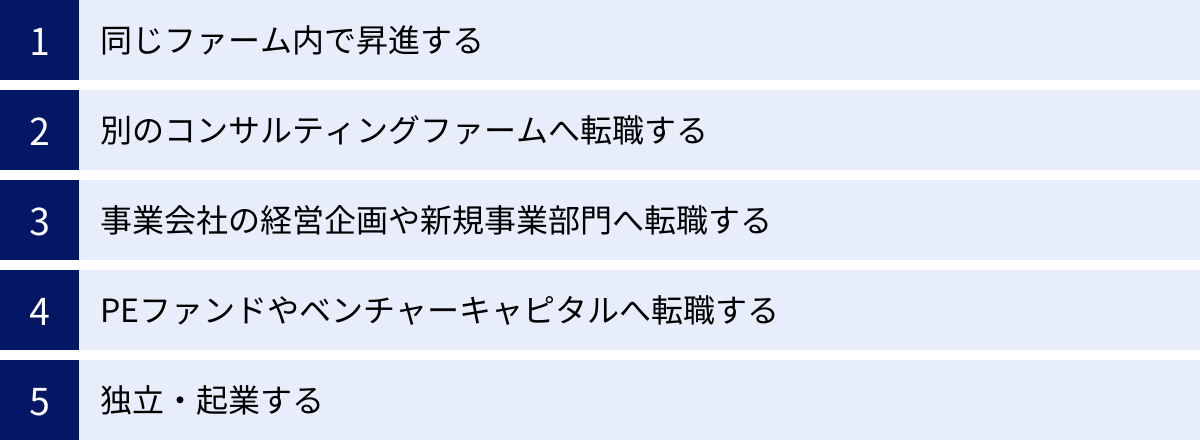

コンサルティングファームからのキャリアパス

コンサルティングファームでの経験は、その後のキャリアの可能性を大きく広げます。「ポストコンサル」と呼ばれる代表的なキャリアパスには、以下のような選択肢があります。

同じファーム内で昇進する

最も一般的なキャリアパスです。アナリストからコンサルタント、マネージャー、そして最終的にはパートナーを目指してファーム内でキャリアを積み上げていきます。ファームの経営に携わりたい、専門性を極めたいという志向を持つ人がこの道を選びます。

別のコンサルティングファームへ転職する

より専門性を高めるために特化型ファームに移ったり、より良い待遇やポジションを求めて競合ファームに移ったりするケースです。例えば、総合系ファームから戦略系ファームへ、あるいはITコンサルから事業再生コンサルへといったキャリアチェンジも可能です。

事業会社の経営企画や新規事業部門へ転職する

コンサルタントとして外部から企業を支援する立場から、当事者として事業の成長にコミットしたいと考える人が選ぶキャリアです。コンサルで培った戦略立案能力やプロジェクトマネジメント能力を活かし、事業会社の経営企画、新規事業開発、マーケティング、M&A担当などのポジションで活躍します。企業の幹部候補(CxO候補)として迎えられることも少なくありません。

PEファンドやベンチャーキャピタルへ転職する

投資のプロフェッショナルとしてのキャリアです。PE(プライベート・エクイティ)ファンドでは、投資先企業の価値向上(バリューアップ)のために、コンサルティングスキルを直接活かして経営支援を行います。ベンチャーキャピタル(VC)では、スタートアップの発掘や投資判断、成長支援などを担います。

独立・起業する

コンサルティングファームで得た問題解決能力、多様な業界知識、そして人脈を活かして、自ら事業を立ち上げる道です。フリーランスのコンサルタントとして独立する人もいれば、全く新しいビジネスを創造する起業家になる人もいます。

まとめ

本記事では、コンサルティングファームの定義から仕事内容、種類、キャリアに至るまで、その全体像を網羅的に解説しました。

コンサルティングファームとは、企業の経営課題を解決する専門家集団であり、高度な分析力と論理的思考力を武器に、クライアント企業の変革と成長を支援するパートナーです。その仕事は激務で常に高い成果を求められる厳しい世界ですが、得られる成長や経験、そしてその後のキャリアの可能性は計り知れません。

コンサルティング業界は、変化の激しい現代社会において、企業の競争力を維持・強化するために不可欠な存在であり続けています。この記事が、コンサルティングファームという世界への理解を深め、ご自身のキャリアを考える上での一助となれば幸いです。