現代のビジネス環境は、変化のスピードが速く、複雑性を増しています。このような時代において、情報を鵜呑みにせず、物事の本質を見抜く力、すなわち「クリティカルシンキング」の重要性がこれまで以上に高まっています。

この記事では、クリティカルシンキングの基本的な概念から、ビジネスで求められる理由、具体的なメリット、そして日常生活で実践できる簡単な鍛え方までを網羅的に解説します。単なる思考法としてだけでなく、問題解決や意思決定の質を向上させ、キャリアを切り拓くための強力な武器として、クリティカルシンキングを身につけるための一助となれば幸いです。

目次

クリティカルシンキングとは

クリティカルシンキングは、多くのビジネスパーソンにとって必須のスキルとされていますが、その正確な意味を理解している人は意外と少ないかもしれません。「クリティカル」という言葉から、「批判的」「否定的な考え方」というイメージを持つ方もいるでしょう。しかし、それはこの思考法の本質を捉えたものとは言えません。

ここでは、クリティカルシンキングの本当の意味と、その目的について深く掘り下げていきます。

批判的思考ではなく「本質を見抜く」ための思考法

クリティカルシンキングは、日本語では「批判的思考」と訳されることが多く、この訳語が誤解を生む一因となっています。しかし、本来の意味合いは、単に他者の意見や物事を否定・批判することではありません。

クリティカル(critical)の語源は、ギリシャ語の「krinein」にあり、これは「分ける」「区別する」「判断する」といった意味を持ちます。つまり、クリティカルシンキングとは、物事を無条件に受け入れるのではなく、客観的な視点で情報を分析し、吟味し、その上で論理的かつ合理的な結論を導き出すための思考プロセスを指します。その根底にあるのは、健全な懐疑心と探究心です。

この思考法の最終的な目的は、感情や主観、思い込み、あるいは権威に流されることなく、物事の「本質」を見抜くことにあります。本質を見抜くとは、表面的な事象の裏にある根本的な原因、構造、そして真の課題を特定することを意味します。

例えば、目の前に「売上が減少している」という問題があるとします。

- クリティカルシンキングが欠けている場合:「とにかく大変だ。すぐにでも新しい広告を出そう」「営業担当者の努力が足りないから、もっと厳しく指導しよう」といった、短絡的で感情的な対応に走りがちです。これは、目の前の現象に対して反射的に反応しているに過ぎません。

- クリティカルシンキングを用いる場合:まず、「本当に売上は減少しているのか?」と事実を確認します。次に、「なぜ売上は減少しているのだろう?」という根本的な問いを立てます。

- 市場全体が縮小しているのか?(外部要因)

- 強力な競合製品が登場したのか?(競合要因)

- 自社製品の品質に問題があるのか?(製品要因)

- 顧客のニーズが変化したのか?(顧客要因)

- 価格設定が不適切なのか?(価格要因)

- 販売チャネルに問題があるのか?(流通要因)

このように、考えられるあらゆる可能性を洗い出し、それぞれの仮説を客観的なデータや事実に基づいて検証していきます。その結果、「最近の顧客レビューで特定機能への不満が増加している」という事実を発見できれば、「製品の品質改善」こそが取り組むべき本質的な課題であると特定できます。

このように、クリティカルシンキングは、「本当にそうだろうか?」「なぜそう言えるのか?」と常に自問自答する思考の癖とも言えます。情報を鵜呑みにするのではなく、一度立ち止まり、自分の頭で深く考える。このプロセスを通じて、私たちはより正確な現状認識と、効果的な問題解決策にたどり着くことができるのです。

要するに、クリティカルシンキングとは、批判のための批判ではなく、より良い結論や意思決定に到達するための、建設的で探究的な思考法です。それは、複雑な問題を解きほぐし、溢れる情報の中から真実を見つけ出し、そして私たちをより賢明な判断へと導いてくれる、強力な思考のツールと言えるでしょう。

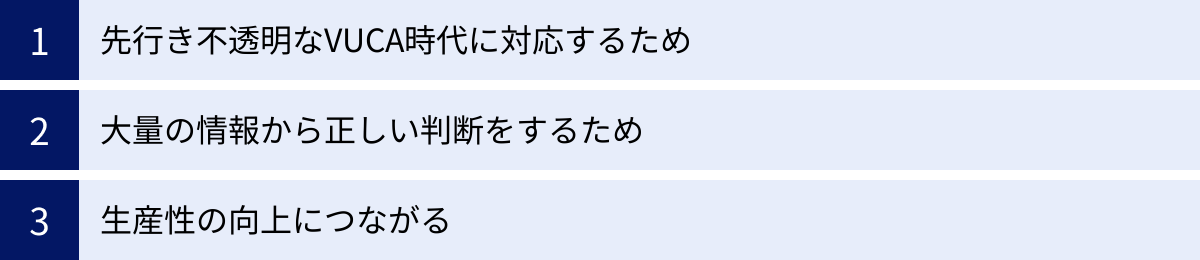

クリティカルシンキングがビジネスで重要視される理由

なぜ今、これほどまでにクリティカルシンキングがビジネスの世界で重要視されているのでしょうか。その背景には、現代社会が直面する構造的な変化があります。ここでは、クリティカルシンキングが不可欠とされる3つの主要な理由を解説します。

先行き不透明なVUCA時代に対応するため

現代はVUCA(ブーカ)の時代と言われます。これは、以下の4つの単語の頭文字を組み合わせた言葉で、現代社会の予測困難な状況を的確に表しています。

- Volatility(変動性): 市場や技術、顧客ニーズなどが目まぐるしく、予測不能な形で変化する状態。

- Uncertainty(不確実性): 将来の出来事を正確に予測することが困難な状態。

- Complexity(複雑性): 多くの要因が複雑に絡み合い、単純な因果関係では物事を理解できない状態。

- Ambiguity(曖昧性): 何が正解かが明確でなく、多様な解釈が成り立つ状態。

このようなVUCAの時代においては、過去の成功体験や既存の常識、マニュアルが通用しなくなります。昨日まで正しかった戦略が、今日には陳腐化してしまうことも珍しくありません。例えば、AI技術の急速な発展は、多くの業界のビジネスモデルを根底から覆しつつあります。また、パンデミックや地政学的リスクは、グローバルなサプライチェーンの脆弱性を露呈させました。

こうした環境下で生き残り、成長していくためには、変化の本質を捉え、柔軟に対応していく能力が不可欠です。ここでクリティカルシンキングが決定的な役割を果たします。

クリティカルシンキングは、「これまでのやり方が本当に今も最適なのか?」「この変化の背景には何があるのか?」といった前提を疑うことから始まります。常識を疑い、目の前で起きている事象を多角的に分析することで、変化の兆候をいち早く察知し、その意味を深く理解できます。

そして、複雑に絡み合った情報の中から本質的な課題を抽出し、不確実な未来に対して、複数のシナリオを想定しながら最も合理的な打ち手を導き出すことが可能になります。VUCA時代におけるクリティカルシンキングは、暗闇の海を航海するための羅針盤のような役割を果たすのです。

大量の情報から正しい判断をするため

インターネットとスマートフォンの普及により、私たちはかつてないほど膨大な情報に日常的に接しています。ニュースサイト、SNS、ブログ、動画プラットフォームなど、情報源は無限に存在します。しかし、その中には、正確な情報だけでなく、誤った情報、偏った意見、意図的に操作されたフェイクニュースも大量に含まれています。

このような「情報洪水」の中で、すべての情報を無批判に受け入れてしまうと、容易に判断を誤ってしまいます。ビジネスの現場では、一つの誤った情報に基づく意思決定が、企業の存続を揺るがすほどの大きな損失につながることもあり得ます。

ここでクリティカルシンキングが、情報の真偽を見極めるためのフィルターとして機能します。

クリティカルな視点を持つ人は、情報に接した際に、次のような問いを立てます。

- この情報源は信頼できるか?(一次情報か?発信者の専門性や権威性は?)

- この情報は何らかの意図を持って発信されていないか?(特定の製品や思想に誘導しようとしていないか?)

- 提示されているデータや根拠は客観的で妥当か?(統計の取り方は適切か?都合の良い部分だけを切り取っていないか?)

- 反対の意見や、別の側面からの情報はないか?

このように、情報の「受け手」から、主体的に情報を「吟味する」立場へとシフトすることが、クリティカルシンキングの要諦です。このスキルがあれば、溢れる情報に惑わされることなく、客観的な事実に基づいて本質を捉え、精度の高い意思決定を下すことができます。

生産性の向上につながる

クリティカルシンキングは、個々の業務や組織全体の生産性を向上させる上でも極めて重要です。一見、深く考えることは時間がかかり、非効率に思えるかもしれません。しかし、長期的には逆の結果をもたらします。

生産性が低い組織や個人に共通する特徴の一つに、「思考停止」や「場当たり的な対応」が挙げられます。「とりあえずやってみよう」「前例に倣って進めよう」といった進め方は、一見スピーディーに見えますが、多くの場合、手戻りや無駄な作業を発生させます。

クリティカルシンキングを実践すると、まず「この業務の目的は何か?」「本当にこのやり方がベストなのか?」という本質的な問いから始めます。これにより、以下のような効果が期待できます。

- 問題の真因特定: 表面的な問題に対処する「モグラ叩き」ではなく、根本的な原因を突き止めて解決するため、同じ問題が再発するのを防ぎます。例えば、「なぜこの部署はいつも残業が多いのか?」を深く掘り下げることで、非効率な業務プロセスや不要な会議といった真因にたどり着き、恒久的な対策を打つことができます。

- 無駄な作業の削減: 「これは本当にやるべき仕事か?」という視点を持つことで、慣習的に続けられてきたものの、実は目的が曖昧で価値を生まない作業を特定し、廃止・改善することができます。

- 会議の質の向上: 会議の目的を明確にし、論点からずれた議論を軌道修正し、事実に基づいた建設的な意見交換を促進することで、短時間で質の高い結論を導き出すことができます。

このように、最初に深く考える時間(=思考の投資)が、後工程での大幅な時間短縮と品質向上(=リターン)につながるのです。クリティカルシンキングは、目先の作業効率ではなく、本質的な生産性を高めるための鍵となります。

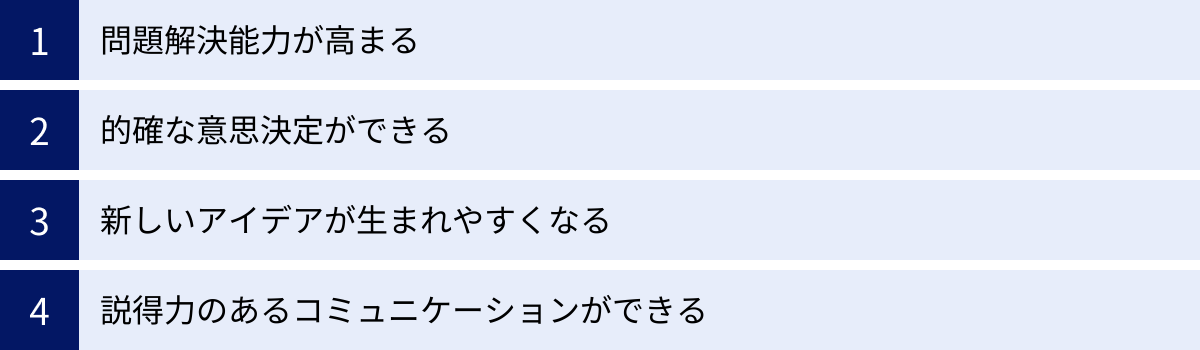

クリティカルシンキングの4つのメリット

クリティカルシンキングを身につけることは、ビジネスパーソンにとって計り知れない価値をもたらします。それは単に思考が深まるだけでなく、具体的な行動や成果に直結する実践的な能力です。ここでは、クリティカルシンキングがもたらす4つの主要なメリットについて、詳しく解説します。

① 問題解決能力が高まる

クリティカルシンキングがもたらす最大のメリットの一つは、問題解決能力の飛躍的な向上です。ビジネスは、大小さまざまな問題解決の連続と言っても過言ではありません。この能力の差が、個人のパフォーマンスやキャリアを大きく左右します。

クリティカルシンキングを実践する人は、問題を目の前にしたとき、表面的な現象に惑わされません。例えば、「顧客からのクレームが増加している」という問題があったとします。

クリティカルシンキングが不足していると、「クレーム対応のマニュアルを強化しよう」「サポート担当者を増やそう」といった対症療法に陥りがちです。これでは、火事の煙が出ている場所だけに水をかけているようなもので、火元は燃え続けます。

一方、クリティカルシンキングを駆使すると、まず「なぜクレームが増加しているのか?」という本質的な問いを立て、「なぜなぜ分析」のように深く掘り下げていきます。

- なぜ? → 特定の製品に関するクレームが集中している。

- なぜ? → その製品の特定の機能が、アップデート後に正常に動作しないケースがある。

- なぜ? → アップデート時のテスト項目に、特定の利用環境のものが漏れていた。

- なぜ? → テスト計画を立てる際の、想定ユースケースの洗い出しが不十分だった。

このように掘り下げることで、問題の根本原因(真因)が「テスト計画の不備」にあることを特定できます。ここまで辿り着けば、打つべき手は明確です。短期的な対策として該当機能の修正パッチを配布し、長期的・根本的な対策としてテスト計画のレビュープロセスを改善する、といった本質的な解決策を導き出せます。

このように、クリティカルシンキングは、問題の構造を正しく理解し、最も効果的な打ち手を発見するための思考の地図となります。場当たり的な対応から脱却し、恒久的な解決策を導き出す能力は、あらゆる職種で高く評価されるスキルです。

② 的確な意思決定ができる

ビジネスの現場では、日々、重要な意思決定が求められます。どのプロジェクトに投資すべきか、どの候補者を採用すべきか、どの戦略を選択すべきか。これらの決定の質が、組織の未来を方向づけます。

人間は、意識しないうちに様々な認知バイアス(思考の偏りや癖)の影響を受けています。例えば、自分の考えを支持する情報ばかりを集めてしまう「確証バイアス」や、直近の出来事を過大評価してしまう「利用可能性ヒューリスティック」などです。また、感情やその場の雰囲気に流されて、非合理的な判断を下してしまうことも少なくありません。

クリティカルシンキングは、これらのバイアスや感情から距離を置き、客観的な事実と論理に基づいて意思決定を行うための強力な武器となります。

的確な意思決定のプロセスには、以下のようなクリティカルな問いが含まれます。

- 目的の明確化: この意思決定によって、最終的に何を達成したいのか?

- 情報の収集と吟味: 判断に必要な情報は十分に揃っているか?その情報の信頼性は?

- 選択肢の洗い出し: 考えられる選択肢はすべて洗い出せているか?

- 多角的な評価: 各選択肢のメリット、デメリット、リスク、機会を客観的に評価できているか?(短期的な視点と長期的な視点、自社の視点と顧客の視点など)

- 前提の確認: この意思決定の前提となっている仮説は本当に正しいか?

例えば、新しいマーケティング施策を決定する際、担当者が「このアイデアは絶対に当たる!」と熱意だけで推し進めるのではなく、市場調査データ、競合の動向、過去の類似施策の結果といった客観的な事実に基づいて議論を進めることができます。これにより、成功確率の高い、合理的な意思決定が可能になります。

③ 新しいアイデアが生まれやすくなる

クリティカルシンキングは、分析的で論理的な側面が強調されがちですが、実は創造性やイノベーションとも深く結びついています。新しいアイデアや画期的なサービスは、既存の枠組みを打ち破ることから生まれるからです。

その「打ち破る」行為の原動力となるのが、「当たり前を疑う」というクリティカルな姿勢です。

- 「なぜ、音楽はCDやダウンロードで購入するのが当たり前なのか?」→ 音楽ストリーミングサービスの発想

- 「なぜ、ホテルに泊まるのが旅行の当たり前なのか?」→ 民泊プラットフォームの発想

- 「なぜ、オフィスに出社するのが働くことの当たり前なのか?」→ リモートワークを前提とした新しい働き方の提案

このように、業界の常識、自社の慣習、社会の通念に対して「本当にそうなのか?」「もっと良い方法はないのか?」と問いを立てることが、イノベーションの出発点となります。クリティカルシンキングは、私たちを思考停止から解放し、凝り固まった固定観念に風穴を開けてくれます。

また、異なる分野の知識や情報を結びつけ、新しい価値を生み出す「知の結合」も、クリティカルシンキングによって促進されます。物事の構造や本質を理解する力は、一見関係のない事柄の間に潜む共通点や関連性を見抜く助けとなるのです。

④ 説得力のあるコミュニケーションができる

どれほど優れた考えやアイデアを持っていても、それを他者に伝え、納得させ、動かすことができなければ、ビジネスの成果にはつながりません。クリティカルシンキングは、コミュニケーション能力を格段に向上させます。

その理由は、自分の主張を「結論(何を言いたいか)」「根拠(なぜそう言えるか)」「具体例(例えばどういうことか)」のセットで構造的に説明できるようになるからです。

例えば、会議で発言する際、

「この新機能を追加すべきだと思います」

とだけ言うのではなく、

「この新機能を追加することを提案します(結論)。その理由は3つあります。第一に、顧客アンケートで最も要望が多かった機能だからです(根拠1)。第二に、競合のA社も同様の機能を搭載しており、競争力を維持するために不可欠だからです(根拠2)。第三に、この機能によって解約率が5%改善されると試算しています(根拠3)。具体的には、〇〇といった使い方を想定しています(具体例)。」

と説明できれば、その説得力は全く異なります。

また、他者の意見を聞く際にも、クリティカルシンキングは役立ちます。相手の主張の論理構造を理解し、その根拠が妥当かどうかを判断できます。そして、不明確な点や矛盾点があれば、「〇〇というご意見の根拠について、もう少し詳しく教えていただけますか?」といった的確な質問を投げかけることで、議論を深め、より良い結論へと導くことができます。

このように、論理的で根拠に基づいたコミュニケーションは、相手からの信頼を獲得し、円滑な合意形成を促進します。

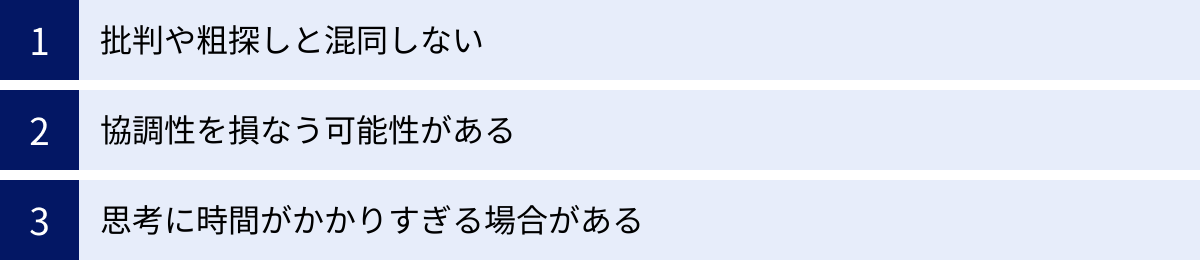

クリティカルシンキングの注意点とデメリット

クリティカルシンキングは非常に強力なスキルですが、万能薬ではありません。その使い方を誤ったり、特性を理解していなかったりすると、かえってマイナスの影響を及ぼす可能性もあります。ここでは、クリティカルシンキングを実践する上での注意点と、潜在的なデメリットについて解説します。これらの点を理解しておくことで、より建設的にこのスキルを活用できます。

批判や粗探しと混同しない

これは最も重要かつ陥りやすい罠です。クリティカルシンキングを「他者の意見の欠点や矛盾を指摘すること」と勘違いしてしまうと、単なる「批判家」「評論家」になってしまいます。

会議の場で、誰かが新しいアイデアを発表した際に、「そのデータは信頼できるのか?」「リスクを考えているのか?」「前例がないじゃないか」と、否定的な側面ばかりを指摘する人がいます。本人は論理的に分析しているつもりかもしれませんが、周囲からは「議論の腰を折る人」「他人のやる気を削ぐ人」と見なされてしまいます。

クリティカルシンキングの本来の目的は、粗探しではなく、より良い結論や解決策を全員で導き出すための建設的なプロセスであることを忘れてはなりません。良いクリティカルシンカーは、問題を指摘するだけでなく、必ず代替案や改善案をセットで提示しようとします。

- (悪い例)「その計画には〇〇という欠陥がある。」

- (良い例)「その計画には〇〇というリスクが考えられます。そのリスクを回避するために、△△という対策を加えてみてはどうでしょうか?」

相手の意見を否定するのではなく、「その意見をより良くするためにはどうすれば良いか?」という視点を持つことが重要です。相手の意見の良い部分を認めた上で、「さらに良くするために」というスタンスで問いを投げかけることで、議論はポジティブで生産的なものになります。

協調性を損なう可能性がある

前項とも関連しますが、クリティカルシンキングを駆使したロジカルでストレートなコミュニケーションは、時として人間関係に摩擦を生む原因となり得ます。特に、相手が感情や直感を大切にするタイプであったり、クリティカルシンキングに慣れていなかったりする場合、あなたの発言は「冷たい」「理屈っぽい」「高圧的」と受け取られるかもしれません。

例えば、ブレインストーミングのような自由なアイデア出しが求められる場で、一つ一つのアイデアに対して「それは現実的ではない」「コストがかかりすぎる」と冷静に分析を加えてしまうと、場の雰囲気を壊し、他の参加者の発言意欲を削いでしまいます。

このデメリットを回避するためには、思考のモードを使い分ける意識が必要です。アイデアを拡散させるフェーズではクリティカルな視点を一旦脇に置き、出てきたアイデアを収束・評価するフェーズでクリティカルシンキングを活用する、といった使い分けが有効です。

また、アサーティブ・コミュニケーション(Assertive Communication)のスキルを併せて身につけることも極めて重要です。アサーティブ・コミュニケーションとは、相手の意見や感情を尊重し、敬意を払いながらも、自分の意見を誠実に、率直に、対等な立場で伝えるコミュニケーションスタイルです。

「あなたの意見は間違っている」ではなく、「私はこう考えますが、あなたはどう思いますか?」といった伝え方をすることで、相手を尊重する姿勢を示し、対立ではなく対話を生み出すことができます。クリティカルシンキングという鋭い思考の刃は、思いやりという鞘に収めてこそ、真価を発揮するのです。

思考に時間がかかりすぎる場合がある

クリティカルシンキングは、物事を多角的に分析し、前提を疑い、根拠を深く掘り下げるプロセスであるため、当然ながら相応の思考時間とエネルギーを要します。これが、スピードが最優先される場面ではデメリットとなり得ます。

すべての事柄に対して完璧なクリティカルシンキングを適用しようとすると、「分析麻痺(Analysis Paralysis)」に陥り、考えすぎて何も決められない、行動できないという状態になるリスクがあります。緊急性の高いトラブル対応や、迅速な判断が求められる商談の場では、熟考しているうちに取り返しのつかない事態になったり、ビジネスチャンスを逃したりするかもしれません。

重要なのは、問題の重要度や緊急度、そして意思決定のインパクトに応じて、思考の深さや投入する時間を柔軟にコントロールすることです。

- 影響が大きく、取り返しのつかない重要な決定(例:大規模な投資、M&A、事業戦略の策定):時間をかけてでも、徹底的にクリティカルシンキングを駆使すべき。

- 影響が小さく、修正が容易な決定(例:日常的な業務改善、資料のレイアウト変更):80点の完成度で迅速に判断し、行動しながら修正していく方が効率的。

- 緊急性の高い決定(例:システム障害への対応):まずは最善と思われる応急処置を迅速に行い、その後で根本原因をクリティカルに分析する。

「タイムボクシング」という手法も有効です。これは、「この問題については30分だけ集中して考える」というように、あらかじめ思考の時間を区切る方法です。限られた時間の中で、最も重要な論点に絞って思考を巡らせる訓練にもなります。

クリティカルシンキングは、無限に考え続けることではなく、与えられた制約の中で最善の結論を導き出すためのツールであると理解することが、実践においては不可欠です。

クリティカルシンキングの簡単な鍛え方7選

クリティカルシンキングは、才能ではなく、訓練によって後天的に習得できるスキルです。特別な研修や高価なツールは必要ありません。日々の仕事や生活の中で、少し意識を変えるだけで、思考の質は着実に向上していきます。ここでは、誰でも今日から始められるクリティカルシンキングの簡単な鍛え方を7つ紹介します。

① 前提が正しいか疑う

私たちの周りには、「常識」「当たり前」「ルール」とされるものが数多く存在します。クリティカルシンキングの第一歩は、これらの前提を無条件に受け入れず、「本当にそうなのだろうか?」と立ち止まって疑ってみる癖をつけることです。

例えば、上司から「このフォーマットで報告書を作成してください」と指示されたとします。多くの人は、言われた通りに作業を始めるでしょう。しかし、クリティカルな視点を持つ人は、こう考えます。

- 「なぜ、このフォーマットで作成する必要があるのだろうか?」

- 「この報告書を読む人は誰で、何を知りたいのだろうか?」

- 「もしかしたら、もっと分かりやすく、効率的な伝え方があるのではないか?」

もちろん、毎回のように上司に問い詰めるのは現実的ではありません。しかし、こうした「前提を疑う」思考の習慣を持つことで、ただの作業者から、目的を理解し、より付加価値の高い仕事ができる人材へと成長できます。慣習的に行われている会議、昔から使われている業務プロセス、業界の常識など、身の回りにある「当たり前」を疑いの対象にしてみましょう。その疑問が、非効率な業務の改善や、新しいアイデアの発見につながることがよくあります。

② 目的は何かを常に意識する

あらゆる行動や思考には、本来目的があるはずです。しかし、日々の業務に追われる中で、私たちは手段の実行そのものが目的化してしまう「目的の手段化」に陥りがちです。これを防ぐために、「今、自分は何のためにこれをやっているのか?」と常に自問自答する習慣をつけましょう。

- 会議に参加する時: 「この会議のゴールは何か?自分はそれにどう貢献すべきか?」

- 資料を作成する時: 「この資料で伝えたい核心的なメッセージは何か?誰に、どう行動してほしいのか?」

- データを分析する時: 「この分析から、どんな意思決定に繋がる示唆を得たいのか?」

目的が明確であれば、取るべき行動もおのずと絞られてきます。ゴールの達成に直接関係のない議論や作業を大胆にカットでき、思考と行動の生産性が格段に上がります。この「目的意識」は、クリティカルシンキングの根幹をなす要素であり、自分の思考が迷子にならないための強力な羅針盤となります。

③ 「なぜ?」を繰り返す(なぜなぜ分析)

表面的な事象の奥にある根本原因(真因)を突き止めるための、非常にシンプルかつ強力な手法が「なぜなぜ分析」です。もともとはトヨタ生産方式で品質管理のために用いられていた手法で、ある問題に対して「なぜ?」という問いを5回程度繰り返すことで、本質的な課題にたどり着くことを目指します。

例えば、「プレゼンで失敗した」という事象があったとします。

- なぜ失敗したのか? → 準備が不足していたから。

- なぜ準備が不足したのか? → 他の業務が忙しくて、十分な時間を確保できなかったから。

- なぜ時間を確保できなかったのか? → 業務の優先順位付けがうまくできていなかったから。

- なぜ優先順位付けがうまくできなかったのか? → タスクの重要度と緊急度を正しく評価する基準が自分の中になかったから。

- なぜ基準がなかったのか? → 上司とプロジェクトの全体像や目的について、事前のすり合わせができていなかったから。(真因)

ここまで掘り下げると、対策は「次からもっと頑張って準備する」という精神論ではなく、「プロジェクト開始時に上司と目的・ゴールを明確に共有し、タスクの優先順位を合意する」という具体的なアクションプランになります。安易な結論に飛びつかず、しつこく「なぜ?」と問い続ける粘り強さが、問題解決の質を決定づけます。

④ 事実と意見を切り分けて考える

私たちは、物事を「事実」と、それに対する自分の「意見(解釈や感情)」を混同してしまいがちです。クリティカルシンキングの基本は、客観的な「事実」と主観的な「意見」を明確に区別することです。

- 事実: 第三者が検証可能で、誰が見ても同じように認識できる客観的な情報。(例:「売上が前月比で10%減少した」「会議が予定より30分長引いた」)

- 意見: 個人の解釈、判断、感情、推測などが含まれる主観的な情報。(例:「この商品はもうダメかもしれない」「〇〇さんの話はいつも長い」)

議論や分析を行う際は、まず「事実は何か?」を確定させることから始めます。事実をベースに議論を進めることで、感情的な対立や不毛な水掛け論を避け、建設的な対話が可能になります。自分の発言や思考を振り返り、「今のは事実か、それとも自分の意見か?」とセルフチェックする習慣をつけましょう。

⑤ 多角的な視点を持つ

自分の視点だけで物事を見ていると、どうしても思考は偏り、視野は狭くなります。クリティカルシンキングでは、意図的に視点を切り替え、一つの事象を様々な角度から眺めることが求められます。これを「視点の多角化」と呼びます。

例えば、新製品の企画を考える際、

- 顧客の視点: この製品は、自分のどんな課題を解決してくれるのか?

- 競合他社の視点: この製品が出てきたら、自社にとってどんな脅威になるか?どう対抗するか?

- 開発部門の視点: この仕様は、技術的に実現可能か?コストはどれくらいかかるか?

- 営業部門の視点: この製品は、顧客にどう説明すれば魅力が伝わるか?

- 経営者の視点: この製品は、全社の戦略にどう貢献するのか?投資対効果は?

というように、関係する様々なステークホルダーの立場に身を置いて考えてみます。これにより、自分の思考の死角に気づき、より網羅的でバランスの取れた判断ができるようになります。

⑥ 一人ディベートで思考を客観視する

自分の意見や考えが凝り固まっていると感じた時に有効なトレーニングが「一人ディベート」です。これは、あるテーマに対して、自分自身で「賛成派」と「反対派」の両方の役割を演じ、議論させてみるという思考実験です。

例えば、「自社はリモートワークを全面的に導入すべきか?」というテーマを設定します。

まず「賛成派」として、生産性向上、コスト削減、人材獲得の優位性といったメリットを、具体的な根拠とともに主張します。

次に「反対派」に切り替え、コミュニケーションの希薄化、マネジメントの困難さ、セキュリティリスクといったデメリットを、同样に具体的な根拠とともに反論します。

このプロセスを通じて、自分の主張の弱点や、相手の主張の論理的な強さに気づくことができます。自分の考えを客観的に見つめ直し、より深く、説得力のある結論を導き出すための良い訓練になります。

⑦ 読書で知識と視点をインプットする

思考の質は、その土台となる知識や情報の質と量に大きく依存します。自分の専門分野だけでなく、歴史、哲学、科学、芸術など、幅広いジャンルの本を読むことは、クリティカルシンキング能力を鍛える上で非常に効果的です。

良質な本は、著者が長年かけて築き上げた深い洞察や体系化された知識を、私たちに提供してくれます。多様な価値観や思考フレームワークに触れることで、物事を多角的に見るための「引き出し」が増えます。

ただし、ただ漫然と読むだけでは不十分です。

「著者はなぜこのように主張しているのか?その根拠は何か?」

「この考え方を、自分の仕事に応用できないか?」

「自分はこの意見に賛成か、反対か?その理由は?」

といったように、本の内容と対話するように、クリティカルに読むことが重要です。読書を通じて得た知識と視点が、あなたの思考をより豊かで強固なものにしてくれるでしょう。

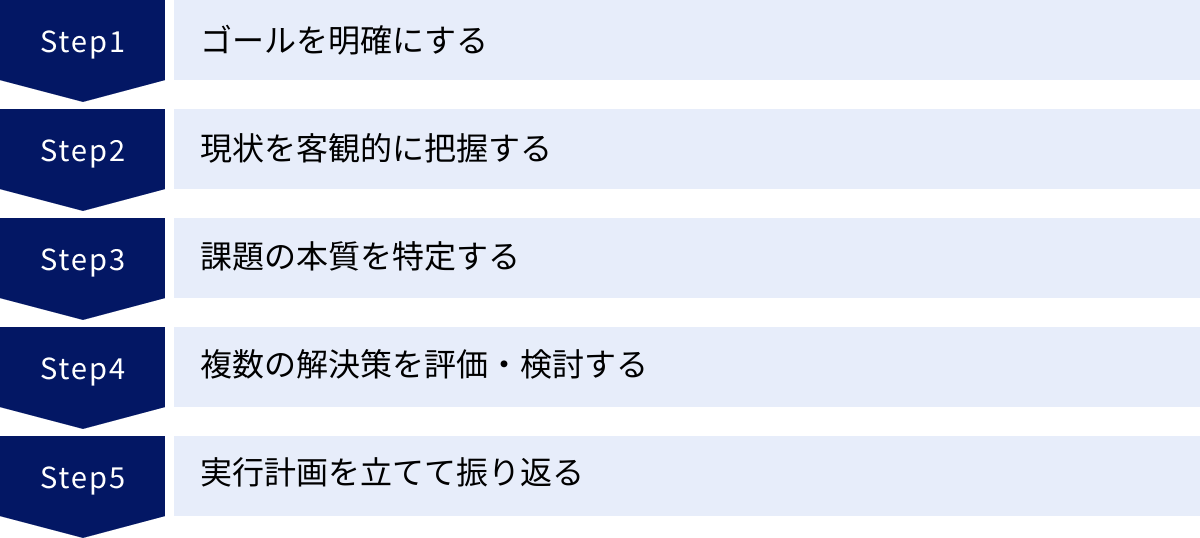

実践で役立つ!クリティカルシンキングの思考5ステップ

クリティカルシンキングを日々の業務で効果的に活用するためには、体系立てられたプロセスに沿って思考を進めることが有効です。ここでは、問題解決や意思決定の場面で実践できる、クリティカルシンキングの基本的な5つのステップを紹介します。このフレームワークを意識することで、思考が整理され、より精度の高い結論を導き出すことができます。

① ゴールを明確にする

あらゆる思考の出発点は、「最終的に何を達成したいのか」というゴールを明確に定義することです。ゴールが曖昧なままでは、思考は迷走し、どれだけ時間をかけても的外れな結論にしかたどり着けません。

このステップで重要なのは、具体的かつ測定可能な形でゴールを設定することです。「業務を効率化する」といった漠然としたものではなく、「月末の報告書作成にかかる時間を、現状の10時間から5時間に短縮する」のように、誰が聞いても同じ状態をイメージできるように定義します。

また、このゴールは「真の目的」であるべきです。例えば、「新しい顧客管理システムを導入する」というのは手段であり、ゴールではありません。真のゴールは「顧客情報の共有を円滑にし、提案の質を向上させることで、リピート率を10%向上させる」といったことかもしれません。「なぜ、それを達成したいのか?」を問い、より上位の目的(ゴール)を特定することが、このステップの鍵となります。

② 現状を客観的に把握する

ゴールが明確になったら、次にゴール達成を阻んでいる「現状」を、思い込みや主観を排して客観的に把握します。このステップでは、事実と意見を厳密に切り分ける姿勢が求められます。

例えば、前述の「報告書作成に10時間かかっている」という現状に対して、なぜ時間がかかっているのかを分析します。

- データ収集: どのデータを、どこから、どれくらいの時間をかけて集めているか?(事実)

- データ加工: 収集したデータを、どのように加工・集計しているか?(事実)

- 資料作成: 実際に報告書の体裁を整えるのに、どれくらい時間がかかっているか?(事実)

- 承認プロセス: 作成後のレビューや修正に、どれくらい時間がかかっているか?(事実)

ここでは、「〇〇さんの作業が遅いから」といった個人の能力に対する意見や、「このフォーマットが分かりにくい」といった主観的な解釈ではなく、あくまで客観的なデータや観察可能な事実を集めることに徹します。3C分析(Customer, Company, Competitor)やSWOT分析(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)といったフレームワークを活用するのも、網羅的かつ客観的に現状を把握する上で有効です。

③ 課題の本質を特定する

現状とゴールの間にあるギャップ、すなわち「問題」を分析し、その根本的な原因となっている「本質的な課題」を特定するのがこのステップです。問題解決の成否は、この課題設定の質で9割決まるとも言われます。

ステップ②で集めた客観的な事実を基に、「なぜなぜ分析」を用いて深掘りしていきます。「報告書の作成に時間がかかる」という問題の裏には、様々な原因が考えられます。

- 複数のシステムから手作業でデータを集めているため、収集に時間がかかり、ミスも多い。

- 毎回ゼロからフォーマットを作成しており、非効率。

- 報告書の目的が共有されておらず、レビューのたびに大幅な修正要求が入る。

これらの原因の中から、最もインパクトが大きく、解決すれば状況が劇的に改善されるであろうものを「本質的な課題」として設定します。例えば、「データ収集プロセスの非効率性」や「関係者間の目的意識の不一致」などがそれに当たるかもしれません。表面的な問題ではなく、その構造にメスを入れる課題を見つけ出すことが重要です。

④ 複数の解決策を評価・検討する

本質的な課題が特定できたら、次はその課題を解決するための具体的な打ち手を考えます。ここで重要なのは、最初に思いついた一つの解決策に飛びつかないことです。

まずはブレインストーミングなどを用いて、考えられる解決策を質より量で、できるだけ多く洗い出します。

- 課題: データ収集プロセスの非効率性

- 解決策の候補:

- A) データ収集を自動化するツールを導入する。

- B) 収集するデータの項目を必要最小限に絞る。

- C) データ収集の担当者を専任で置く。

- D) 報告書の提出頻度を月次から四半期に変更する。

次に、洗い出した複数の解決策を、いくつかの評価軸に沿って客観的に比較・検討します。評価軸としては、「効果(インパクトの大きさ)」「コスト(金銭、時間)」「実現可能性(技術、体制)」「リスク」などが考えられます。これらの軸で各解決策を評価し、最もバランスの取れた、最適な打ち手を選択します。

⑤ 実行計画を立てて振り返る

最適な解決策が決まったら、それを絵に描いた餅で終わらせないために、具体的な実行計画(アクションプラン)に落とし込みます。

- 何を(What): 具体的なタスクは何か?

- 誰が(Who): そのタスクの担当者は誰か?

- いつまでに(When): タスクの期限はいつか?

- どのように(How): どのような手順で進めるか?

- どのくらい(How much): 必要な予算やリソースはどれくらいか?

計画を立てて実行した後は、必ず「振り返り(レビュー)」を行います。計画通りに進んだか、期待した効果は得られたか、想定外の問題は発生しなかったかを検証します。この振り返りのプロセス自体が、次の改善サイクルにつながる重要なクリティカルシンキングの実践です。計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを回していくことで、思考と行動の精度は継続的に高まっていきます。

この5つのステップは、混沌とした問題に対して、構造的かつ論理的にアプローチするための思考のレールです。このレールに沿って進むことで、誰でも質の高い問題解決を実践できるようになります。

【シーン別】クリティカルシンキングの具体例

クリティカルシンキングは、抽象的な概念ではなく、日々のビジネスシーンで活かせる実践的なスキルです。ここでは、具体的な3つのシーンを取り上げ、クリティカルシンキングがどのように活用されるかを見ていきましょう。

会議での発言・意思決定

会議は、組織の意思決定が行われる重要な場ですが、しばしば非生産的な時間に終わりがちです。クリティカルシンキングは、会議の質を劇的に向上させます。

【NGな発言例】

- 「私はA案が良いと思います。」(根拠や理由が不明)

- 「なんとなく、B案はうまくいかない気がします。」(感情や直感に基づいている)

- 「前例ではこうだったので、今回も同じ方法でいきましょう。」(思考停止、現状維持バイアス)

- (他者の意見に対して)「でも、それは無理ですよ。」(代替案なき否定)

これらの発言は、議論を深めるどころか、停滞させてしまいます。

【クリティカルシンキングを活かしたOKな発言例】

- 「私はA案を支持します。その理由は3点あります。第一に、データXによれば市場のニーズと最も合致しています。第二に、B案と比較してコストを20%削減できます。第三に、当社の長期的なビジョンであるYとも方向性が一致しているからです。」(結論+複数の根拠)

- 「B案については、〇〇というメリットがある一方で、△△というリスクも懸念されます。このリスクについて、皆さんはどのようにお考えでしょうか?何か対策は考えられますか?」(メリット・デメリットの両面を提示+建設的な問いかけ)

- 「〇〇さんのご意見は、△△という観点では非常に的を射ていると思います。もし、そのご意見に□□という視点を加えると、さらに良いアイデアになるのではないでしょうか?」(相手の意見を肯定+新たな視点の付加)

このように、自分の主張には必ず客観的な根拠を添え、他者の意見には敬意を払いつつも、その前提や論理を吟味し、議論を深めるための問いを投げかけることが、会議におけるクリティカルシンキングの実践です。

企画書や報告書の作成

企画書や報告書などのドキュメント作成は、思考を整理し、他者に伝えるための重要な業務です。ここでもクリティカルシンキングの有無が、ドキュメントの質を大きく左右します。

【NGなドキュメント例】

- 事実やデータが羅列されているだけで、そこから何が言えるのかという示唆(So What?)がない。

- 「頑張ります」「改善に努めます」といった精神論や、主観的な感想で締めくくられている。

- 問題点だけを指摘し、具体的な解決策やアクションプランが示されていない。

読み手は「で、結局何が言いたいの?」と感じてしまい、行動につながりません。

【クリティカルシンキングを活かしたOKなドキュメント例】

- 「現状(Fact)→課題分析(Why So?)→結論・提案(So What?)」という論理構造が明確。

- 現状: 客観的なデータや事実を用いて、現在の状況を正確に描写する。「売上が前年比15%減少し、特に製品Aの落ち込みが激しい。」

- 課題分析: なぜそのような現状になっているのか、原因を深く分析する。「競合B社の新製品発売と、SNSでのネガティブな口コミ増加が主な要因と考えられる。」

- 結論・提案: 分析から導き出される結論と、具体的なアクションプランを提示する。「製品Aの機能改善と、積極的なSNSでの情報発信キャンペーンを実施することを提案する。これにより、3ヶ月で売上を10%回復させることを目指す。」

- 提案の実現可能性やリスク、その対策についても言及されている。 「このキャンペーンには〇〇円の予算が必要となるが、費用対効果は△△と見込んでいる。懸念されるリスクとしては□□があるが、それには××という対策を講じる。」

このように、読み手の疑問(なぜ?どうやって?)に先回りして答えを用意しておくことで、説得力があり、意思決定を促すドキュ-メントを作成できます。

新規事業や業務改善の提案

イノベーションの源泉となる新規事業の提案や、生産性向上の鍵となる業務改善においても、クリティカルシンキングは不可欠です。

【NGな提案例】

- 「こんなサービスがあったら面白そうだから、やってみたい。」(アイデア先行で、市場ニーズや事業性の検証がない)

- 「この作業は面倒くさいから、やめたいです。」(個人的な感情が理由で、代替案や全体への影響が考慮されていない)

【クリティカルシンキングを活かしたOKな提案例】

- 新規事業提案:

- 市場機会の特定(Why?): 「現在、〇〇市場では△△という潜在的なニーズが存在するが、既存のサービスはそれに応えられていないというギャップがある。(データや調査結果を提示)」

- ソリューションの提示(What?): 「そこで、□□という独自の技術を活用した新しいサービスを提案する。これにより、顧客の△△という課題を解決できる。」

- 事業計画(How?): 「ターゲット顧客は××で、マネタイズは△△のモデルを想定。初年度の売上目標は〇〇円で、そのための具体的なアクションプランは以下の通り。」

- 業務改善提案:

- 目的の再確認(Why?): 「この定例報告業務の本来の目的は、チームの進捗共有と課題の早期発見である。」

- 現状分析(What’s wrong?): 「しかし、現状は報告書の作成に毎月20時間も費やしており、形骸化している。課題の発見にも繋がっていない。」

- 改善案の提示(How to improve?): 「そこで、この定例報告を廃止し、代わりにリアルタイムで更新可能な共有ダッシュボードを導入することを提案する。これにより、報告書作成の工数をゼロにしつつ、より迅速な情報共有と課題発見が可能になる。」

「なぜそれが必要なのか?」という存在意義から問い直し、現状を客観的に分析し、具体的な解決策とそれがもたらす効果を論理的に示すことが、説得力のある提案の共通点です。

他の思考法との違い

クリティカルシンキングの理解をさらに深めるために、しばしば比較される他の主要な思考法、「ロジカルシンキング」と「ラテラルシンキング」との違いを明確にしておきましょう。これらの思考法は対立するものではなく、それぞれに異なる役割があり、状況に応じて使い分けることで、より強力な思考力を発揮できます。

| 思考法 | 目的・役割 | 特徴的な問い | キーワード |

|---|---|---|---|

| クリティカルシンキング | 前提を疑い、本質を見抜く(思考の吟味・検証) | なぜ?(Why?) / 本当にそうか? | 目的志向、客観性、多角的視点 |

| ロジカルシンキング | 筋道立てて整理し、矛盾なく説明する(思考の整理整頓) | だから何?(So What?) / なぜそう言える?(Why So?) | MECE、演繹法、帰納法、因果関係 |

| ラテラルシンキング | 固定観念にとらわれず、新しいアイデアを生み出す(発想の飛躍) | 他に方法はないか?(What if?) | 自由奔放、前提の無視、偶然性の活用 |

ロジカルシンキングとの違い

ロジカルシンキング(論理的思考)は、物事を構成要素に分解し、それらの関係性を筋道立てて整理し、矛盾のない結論を導き出すための思考法です。複雑な事象をシンプルに整理整頓し、誰にでも分かりやすく説明するための「思考の整理術」と言えます。

- ロジカルシンキングの例:

「Aが起きればBが起きる。そしてBが起きればCが起きる。ゆえに、Aが起きればCが起きる」(演繹法)

「東京支店、大阪支店、名古屋支店で売上が伸びている。ゆえに、全社的に売上は好調だと言える」(帰納法)

一方、クリティカルシンキングは、ロジカルシンキングによって組み立てられたその「論理」そのものを吟味します。

- クリティカルシンキングの問い:

「そもそも、Aが起きれば本当にBが起きるのか?その前提は正しいのか?」

「東京、大阪、名古屋以外の支店の状況はどうなっているのか?それらを無視して『全社的に好調』と結論づけて良いのか?」

つまり、ロジカルシンキングが「論理を正しく組み立てる」スキルであるのに対し、クリティカルシンキングは「その論理や前提が本当に正しいのかを問う」スキルです。ロジカルシンキングが思考の「縦の深さ」を追求するのに対し、クリティカルシンキングは「横の広がり」や「土台の確かさ」を検証する役割を担います。

この二つは、車の両輪のような関係です。ロジカルに考えを組み立て、それをクリティカルに検証する。この往復運動によって、思考はより強固で洗練されたものになります。

ラテラルシンキングとの違い

ラテラルシンキング(水平思考)は、既存の論理や常識の枠組みから意図的に外れ、物事を全く異なる角度から見ることで、斬新なアイデアを生み出すための思考法です。垂直に深く掘り進めるロジカルシンキングとは対照的に、あちこちに穴を掘ってみるようなイメージから「水平思考」と呼ばれます。

- ラテラルシンキングの例:

「エレベーターが遅い」という問題に対し、ロジカルシンキングは「モーターの性能を上げる」「制御アルゴリズムを改善する」といった直接的な解決策を考えます。

一方、ラテラルシンキングは「なぜ遅いと感じるのか?」という問題の捉え方を変え、「待ち時間を退屈させなければ良いのでは?」と考え、エレベーター内に鏡を設置するという画期的な解決策を導き出しました。

クリティカルシンキングが「前提を疑う」のに対し、ラテラルシンキングは「前提を一旦無視して自由に発想する」点に違いがあります。クリティカルシンキングが論理の枠組みの中で深く考える思考法であるのに対し、ラテラルシンキングはその枠組み自体を飛び越えようとする思考法です。

この三つの思考法は、問題解決のフェーズに応じて使い分けることができます。

- 発想フェーズ: ラテラルシンキングで、常識にとらわれない自由なアイデアをたくさん出す。

- 検証・絞り込みフェーズ: クリティカルシンキングで、出てきたアイデアの実現可能性や本質的な価値を多角的に吟味し、有望なものを絞り込む。

- 計画・実行フェーズ: ロジカルシンキングで、選ばれたアイデアを実行するための具体的な計画を、矛盾なく体系的に組み立てる。

このように、それぞれの思考法の役割と違いを理解し、適切に組み合わせることが、高度な問題解決やイノベーションを実現するための鍵となります。

学習を深めるためのおすすめ情報

クリティカルシンキングは実践を通じて鍛えられるものですが、先人たちが体系化したフレームワークや書籍から学ぶことで、学習の効率を飛躍的に高めることができます。ここでは、思考を助ける便利なフレームワークと、さらなる学習におすすめの書籍を紹介します。

思考を助ける便利なフレームワーク

フレームワークは、思考の整理や分析を助けてくれる「型」のようなものです。これらを活用することで、思考のモレやダブりを防ぎ、効率的に本質に迫ることができます。

So What? / Why So?

これは、コンサルティングファームなどで基本とされる思考のクセづけです。シンプルながら非常に強力で、日常的に意識することで論理的思考力とクリティカルシンキングが同時に鍛えられます。

- So What?(だから何?): 目の前の事実や情報から、「結局、どういうことなのか?」「何が言えるのか?」と、その意味合いや結論、示唆を導き出す問いです。事実の羅列で終わらせず、一段高い視座から本質を抽出する働きがあります。

- (例)事実: 「A商品の売上が3ヶ月連続で減少している」 → So What? → 「A商品は市場での競争力を失いつつある可能性が高い」

- Why So?(なぜそう言えるの?): ある主張や結論に対して、「なぜそう言えるのか?」「その根拠は何か?」と、論理的な裏付けを問う動きです。主張の妥当性を検証し、論理の飛躍や矛盾を防ぎます。

- (例)主張: 「B案を実行すべきだ」 → Why So? → 「なぜなら、データXとYという客観的な根拠があるからです」

この「So What?」と「Why So?」を常に繰り返すことで、話の要点を掴む力と、根拠を持って話す力の両方が養われます。

MECE(ミーシー)

MECEは「Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive」の略で、日本語では「モレなく、ダブりなく」と訳されます。物事を分析したり、構造化したりする際の基本的な考え方です。

- Mutually Exclusive (ME): 互いに重複していない状態。

- Collectively Exhaustive (CE): 全体として漏れがない状態。

例えば、顧客層を分析する際に「20代、男性、関東在住」といった分類では、「20代の関東在住男性」がダブってしまい、女性や他の年代、他の地域が漏れてしまいます。これでは正確な分析はできません。

MECEを意識すると、「年代(10代、20代、30代…)」「性別(男性、女性)」「地域(北海道、東北、関東…)」のように、それぞれの切り口でモレなくダブりなく全体を網羅することができます。

クリティカルシンキングにおいて、現状を客観的に把握したり、原因を網羅的に洗い出したりする際に、このMECEの考え方が思考の偏りや見落としを防いでくれます。

おすすめの本3選

クリティカルシンキングの理論と実践を深く学ぶためには、良質な書籍を読むことが近道です。ここでは、数ある名著の中から、特におすすめの3冊を厳選して紹介します。

(本の内容に関する記述は、各書籍の概要に基づいています。)

① イシューからはじめよ――知的生産の「シンプルな本質」

- 著者: 安宅和人

- おすすめの理由:

この本は、「そもそも何を考えるべきか」という、あらゆる知的生産の出発点について説いています。クリティカルシンキングを駆使しても、解くべき問題(=イシュー)そのものを見誤っていては、生み出される価値はゼロになってしまいます。本書は、「イシュー度(解くべき問題か)」と「解の質(どこまで深く答えを出せるか)」という2軸で生産性を定義し、いかにして「イシュー度の高い」問題を見極めるかに焦点を当てています。クリティカルシンキングの「目的意識」を鍛え、思考の努力を正しい方向に導くための必読書です。

参照:ダイヤモンド社 公式サイト

② 考える練習帳

- 著者: 細谷功

- おすすめの理由:

クリティカルシンキングやロジカルシンキングの理論書を読んでも、なかなか実践できないという人に最適な一冊です。本書は、具体的な設問に答えていくドリル形式で構成されており、読み進めるだけで自然と「考える」トレーニングができます。「具体と抽象の往復」「アナロジー思考」「因果関係の特定」など、思考力の根幹をなすテーマについて、身近な例題を通じて楽しく学べます。理論だけでなく、手を動かしながら思考の体力(地頭力)をつけたいという方におすすめです。

参照:ダイヤモンド社 公式サイト

③ 地頭力を鍛える 問題解決に活かす「フェルミ推定」

- 著者: 細谷功

- おすすめの理由:

本書では、知識の量ではなく、自らの頭で考える力としての「地頭力」を鍛える方法論が解説されています。特に、コンサルティング会社の入社試験などでも用いられる「フェルミ推定」(例:「日本全国にある電柱の数は?」といった、見当もつかない数値を論理的に概算する思考法)は、クリティカルシンキングを鍛えるための絶好のトレーニングになります。与えられた情報が少ない中で、仮説を立て、論理を組み立て、概算するプロセスは、まさにビジネスにおける問題解決の縮図です。結論から考える「仮説思考力」、全体から考える「フレームワーク思考力」、単純に考える「抽象化思考力」を身につけたい方に最適です。

参照:東洋経済新報社 公式サイト

まとめ

本記事では、クリティカルシンキングの基本概念から、その重要性、メリット、具体的な鍛え方、実践的なステップ、そして他の思考法との違いに至るまで、網羅的に解説してきました。

クリティカルシンキングとは、単なる「批判的な思考」ではなく、情報を鵜呑みにせず、その前提を問い、客観的な事実に基づいて多角的に分析することで、物事の本質を見抜くための思考法です。

先行きが不透明で、情報が溢れる現代のVUCA時代において、このスキルは特定の職種や役職に限らず、すべてのビジネスパーソンにとって不可欠なものとなっています。クリティカルシンキングを身につけることで、私たちは以下のような大きなメリットを得ることができます。

- 問題解決能力の向上: 表面的な事象に惑わされず、根本原因を特定し、本質的な解決策を導き出せる。

- 的確な意思決定: 感情やバイアスに流されず、客観的な根拠に基づいた合理的な判断ができる。

- イノベーションの創出: 「当たり前」を疑う姿勢が、固定観念を打ち破り、新しいアイデアを生み出す。

- 説得力のあるコミュニケーション: 論理と根拠に基づいた説明で、他者からの信頼と協力を得られる。

一方で、その実践には、単なる粗探しとの混同や、協調性への配慮、思考時間とのバランスといった注意点も伴います。これらを理解した上で、より良い結論を導き出すための建設的なツールとして活用することが重要です。

クリティカルシンキングは、才能ではなく、日々の意識と訓練によって向上させることができるスキルです。本記事で紹介した「前提を疑う」「目的を意識する」「なぜを繰り返す」といった7つの鍛え方を、ぜひ明日からの仕事や生活の中で一つでも試してみてください。

クリティカルシンキングは、単なるスキルセットである以上に、世界と向き合うための知的な「姿勢」そのものと言えるかもしれません。この姿勢を身につけることで、私たちは変化を恐れず、複雑な問題を乗りこなし、自らの手で未来を切り拓いていく力を得ることができるでしょう。継続的な実践が、あなたのキャリアと人生をより豊かで実りあるものにすることを確信しています。