現代のマーケティングにおいて、顧客一人ひとりのニーズを深く理解し、心に響くアプローチを行うことの重要性が増しています。多様化・複雑化する市場で成果を上げるためには、「誰に、何を、どのように伝えるか」を明確にする戦略が不可欠です。その中核を担うのが「ペルソナ設定」です。

この記事では、マーケティングの精度を飛躍的に高めるペルソナ設定について、その基礎知識から具体的な作成ステップ、すぐに使えるテンプレート、そして陥りがちな失敗と対策まで、網羅的に解説します。データに基づいた精度の高いペルソナを作成し、チーム全体で活用することで、ビジネスを成功へと導く羅針盤を手に入れましょう。

目次

ペルソナとは

ペルソナとは、自社の商品やサービスの典型的なユーザー像を、具体的な一人の人物かのように詳細に設定したものを指します。単なる顧客の属性データをまとめたものではなく、氏名、年齢、職業、家族構成といった基本情報に加えて、その人物の価値観、ライフスタイル、抱えている悩みや目標、情報収集の方法まで、まるで実在する人間のようにリアリティのある人格(キャラクター)を創り上げるのが特徴です。

例えば、「30代、男性、都内在住、会社員」といった漠然としたデータだけでは、その人がどんな生活を送り、何を考えているのかを具体的に想像するのは困難です。しかし、ペルソナ設定では、「佐藤健太、32歳、東京都渋谷区在住。IT企業でプロジェクトマネージャーとして働く。妻と共働きで、最近第一子が生まれたばかり。平日は仕事に追われているが、週末は家族との時間を何よりも大切にしたいと考えている。情報収集は主にスマホで、ニュースアプリとビジネス系Webメディアをチェック。最近の悩みは、育児と仕事の両立で自分の時間がなかなか取れないこと」というように、人物像を鮮明に描き出します。

このように具体的な人物像を設定することで、マーケティングに関わる全てのメンバーが「佐藤さんのような人に、この商品はどう役立つだろうか?」「佐藤さんなら、どんなメッセージに心を動かされるだろうか?」といった共通の視点を持つことができます。これにより、施策の方向性がブレなくなり、より一貫性のある、顧客の心に響くコミュニケーションが実現可能になります。ペルソナは、顧客理解を深め、効果的なマーケティング戦略を立案・実行するための強力なツールなのです。

ターゲットとの違い

ペルソナとよく混同される言葉に「ターゲット」があります。両者は顧客を定義するという点では共通していますが、その解像度と役割において明確な違いがあります。

ターゲットとは、マーケティング活動の対象となる「特定の属性を持つ顧客層(集団)」を指します。例えば、「首都圏在住の20代〜30代の未婚女性」「年収500万円以上の男性管理職」といったように、年齢、性別、居住地、職業などのデモグラフィック(人口統計学的)情報や、興味関心などのサイコグラフィック(心理学的)情報を用いて、市場をセグメント(細分化)し、狙うべき層を定めます。ターゲット設定は、市場の中でどの範囲の顧客にアプローチするかを大まかに定めるために行われます。

一方、ペルソナは、そのターゲット層の中から、最も典型的で象徴的な「たった一人の架空の人物」を創り出す作業です。ターゲットという「集団(=面)」の中から、具体的な「個人(=点)」を抜き出して、その人物の背景にあるストーリーや感情、行動原理までを深く掘り下げていきます。

| 比較項目 | ターゲット | ペルソナ |

|---|---|---|

| 定義 | 特定の属性を持つ顧客の集団 | 典型的なユーザー像である架空の個人 |

| 表現 | 「20代女性」「経営者層」など、属性の羅列 | 「鈴木さくら、25歳、〇〇社勤務…」など、具体的な人物描写 |

| 解像度 | 低い(集団の平均像) | 高い(個人の詳細なプロファイル) |

| 役割 | アプローチする市場範囲の特定 | 施策の具体的なアイデア発想や意思決定の基準 |

| 共感度 | 低い(データとしての認識) | 高い(一人の人間としての感情移入が可能) |

なぜ、ターゲット設定だけでは不十分で、ペルソナ設定が必要なのでしょうか。それは、「20代女性」というターゲット集団の中にも、価値観やライフスタイルは様々だからです。トレンドに敏感でアクティブな人もいれば、インドアで自分の趣味を大切にする人もいます。同じ集団であっても、響くメッセージや求める価値は全く異なります。

ターゲットという広い括りのまま施策を考えると、「誰にでも当てはまるが、誰の心にも深く刺さらない」平均的なアプローチになりがちです。しかし、ペルソナという「一人の個人」に焦点を合わせることで、「この人ならどう感じるか?」という具体的な問いが生まれ、その人の悩みや欲求に寄り添った、より鋭く、共感を呼ぶ施策を生み出すことができます。

ターゲット設定が「誰に売るか」というマーケティングの方向性を定める羅針盤だとすれば、ペルソナ設定は「その人にどうやって喜んでもらうか」という具体的な航海術を指南してくれる詳細な海図と言えるでしょう。両者は対立するものではなく、ターゲット設定で大枠を定めた上で、ペルソナ設定で解像度を上げるという、補完関係にあると理解することが重要です。

なぜ今ペルソナ設定が重要なのか?

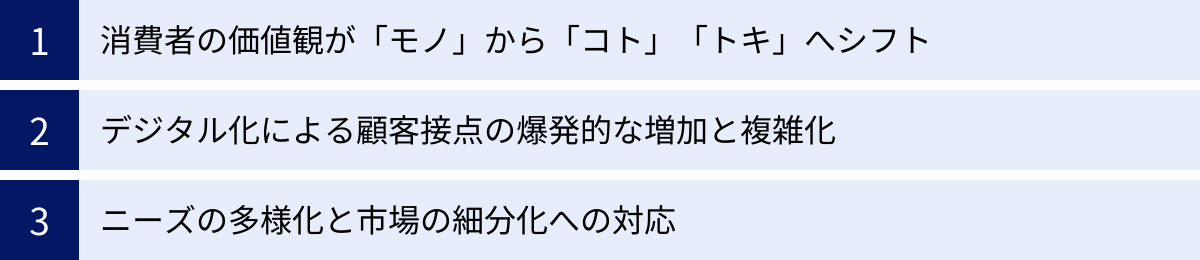

現代のビジネス環境において、ペルソナ設定の重要性はかつてないほど高まっています。その背景には、市場の成熟化、テクノロジーの進化、そして消費者の価値観の変化が複雑に絡み合っています。なぜ今、多くの企業がペルソナ設定に取り組むのか、その理由を3つの視点から深く掘り下げていきます。

第一に、「モノ」から「コト」へ、そして「トキ」へと消費者の価値観がシフトしていることが挙げられます。高度経済成長期のように、良い製品を作れば売れるという時代は終わりました。市場には高品質な商品やサービスが溢れ、機能的な価値だけでは差別化が困難になっています。消費者は、単に商品を所有すること(モノ消費)だけでなく、商品を通じて得られる素晴らしい体験(コト消費)、さらにはその瞬間にしか味わえない特別な時間やコミュニティとの繋がり(トキ消費)を求めるようになりました。

このような状況で顧客の心をつかむには、彼らがどのような体験を求めているのか、どのような価値観を大切にしているのかを深く理解する必要があります。顧客のライフスタイルや深層心理まで踏み込んだペルソナを設定することで、自社の商品やサービスが顧客の人生においてどのような「意味」や「価値」を提供できるのかを具体的に描くことができます。例えば、「高性能なカメラ」を売るのではなく、「家族との大切な思い出を、美しく残したいと願う父親(ペルソナ)」に対して、その願いを叶えるためのストーリーを語りかける。こうした共感を呼ぶアプローチは、ペルソナなくしては実現が難しいでしょう。

第二に、デジタル化の進展による顧客接点の爆発的な増加と複雑化です。かつて顧客が商品を知る手段はテレビCMや雑誌広告などが中心でしたが、現在はWebサイト、SNS、動画プラットフォーム、口コミサイト、ニュースアプリなど、その接点は多岐にわたります。顧客はこれらの多様なチャネルを自由に行き来しながら情報を収集し、購買を決定します。

企業側は、これら全てのチャネルで一貫したメッセージを発信し、シームレスな顧客体験を提供することが求められます。しかし、関係部署(マーケティング、営業、開発、カスタマーサポートなど)がそれぞれバラバラの顧客像を思い描いていては、一貫性のあるコミュニケーションは望めません。Webサイトでは先進的なイメージを訴求しているのに、SNSでは親しみやすいトーンで語りかけ、営業担当は機能面ばかりを強調する、といったチグハグな状況が生まれてしまいます。

ここでペルソナが強力な役割を果たします。チーム全員が同じペルソナを共有することで、どのチャネルで、どのようなトーンで、どんな情報を発信すべきかという判断基準が明確になります。「このペルソナは、Instagramで情報収集するから、ビジュアル重視のコンテンツが良いだろう」「このペルソナは合理的な判断を好むから、Webサイトでは具体的な導入メリットを数値で示そう」といったように、チャネルごとの最適なアプローチを、一貫性を保ちながら展開できるようになるのです。これは、顧客体験(CX)の向上に直結する重要な要素です。

第三に、ニーズの多様化と市場の細分化が進んでいる点です。かつてはマス(大衆)をターゲットにした画一的なマーケティングが有効でしたが、現代では個人の趣味嗜好が極めて多様化し、無数の小さなコミュニティ(クラスター)が形成されています。このような「マイクロマス」の時代において、最大公約数的なアプローチは誰にも響かなくなりつつあります。

例えば、一口に「キャンプ好き」と言っても、一人で静かに自然と向き合いたいソロキャンパー、家族や友人と賑やかに楽しみたいグループキャンパー、豪華な設備で快適に過ごしたいグランピング愛好家など、その実態は様々です。それぞれが求める道具も、情報も、キャンプに期待する体験も全く異なります。

こうした細分化された市場で特定の層に深く刺さる商品やサービスを提供するためには、ターゲットをよりシャープに絞り込み、その人物像を深く理解することが不可欠です。ペルソナ設定は、まさにこの「深く理解する」ためのプロセスそのものです。「自分たちの商品は、数あるキャンプスタイルの中でも、特に〇〇という価値観を持つ△△(ペルソナ)さんのためのものだ」と定義することで、製品開発の方向性、プロモーション戦略、メッセージングの全てが研ぎ澄まされます。結果として、ニッチな市場であっても熱狂的なファンを生み出し、強いブランドを築くことが可能になるのです。

まとめると、ペルソナ設定は、単なるマーケティング手法の一つではありません。顧客中心主義が不可欠となった現代において、多様化するニーズを的確に捉え、複雑化したチャネルで一貫した良質な体験を提供し、最終的に顧客との強い絆を築くための、ビジネスの根幹をなす戦略的な取り組みであると言えるでしょう。

ペルソナ設定で得られる3つのメリット

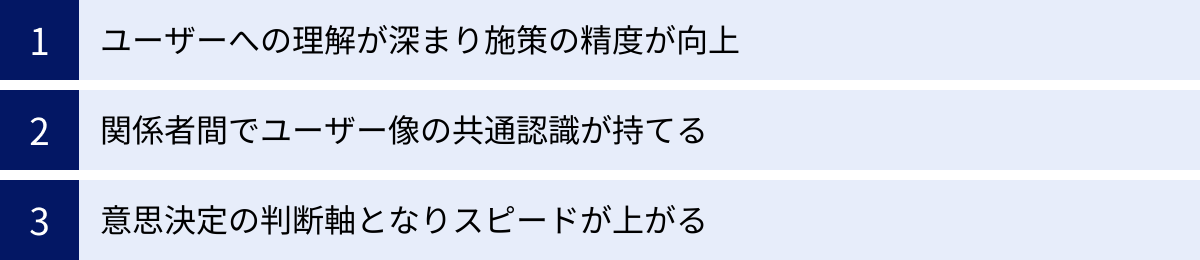

データに基づいた精度の高いペルソナを設定し、組織全体で活用することは、マーケティング活動に多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、その中でも特に重要な3つのメリットについて詳しく解説します。

① ユーザーへの理解が深まり、施策の精度が向上する

ペルソナ設定の最大のメリットは、顧客を単なる「数字」や「属性」の集合体としてではなく、感情や背景を持つ「一人の人間」として深く理解できるようになることです。この深い理解が、あらゆるマーケティング施策の精度を格段に向上させます。

例えば、Webサイトのコンテンツを作成する場面を考えてみましょう。ペルソナが設定されていない場合、「SEO対策として、このキーワードで記事を書こう」「競合がこのテーマを扱っているから、うちもやろう」といった、企業側の都合や表面的な分析に基づいた意思決定に陥りがちです。これでは、たとえ検索上位に表示されたとしても、ユーザーの心に響かず、直帰されてしまうかもしれません。

しかし、「キャリアアップに悩む32歳の営業職、田中さん」というペルソナがいれば、思考は変わります。「田中さんは、今の営業手法に限界を感じていて、もっと効率的に成果を出せる方法を探している。専門用語ばかりの記事では読むのをやめてしまうだろうから、具体的な成功事例を交えながら、明日から試せる実践的なノウハウを分かりやすく解説しよう。彼の共感を呼ぶために、記事の冒頭では彼が抱えるであろう焦りや不安に寄り添う一文を入れよう」といったように、ユーザーの視点に立って、本当に求められている情報は何か、どのような伝え方が心に響くかを具体的に考えられるようになります。

これはコンテンツマーケティングに限りません。

- 商品開発: 「この機能は、ペルソナの〇〇さんが日々の業務で感じる、あの面倒な作業を解消できるだろうか?」

- UI/UXデザイン: 「〇〇さんはITリテラシーがあまり高くないから、もっと直感的に操作できる画面設計にしよう」

- 広告クリエイティブ: 「〇〇さんの心に刺さるのは、機能性を訴求するコピーよりも、理想の未来を想像させるビジュアルかもしれない」

このように、ペルソナはあらゆる施策の企画・実行段階において「ユーザーならどう思うか?」を考えるための具体的な拠り所となります。結果として、独りよがりな施策や的外れなアプローチが減り、ユーザーのニーズに的確に応える、成果に結びつきやすい施策を生み出すことができるのです。

② 関係者間でユーザー像の共通認識が持てる

多くの場合、一つの商品やサービスには、マーケター、営業、エンジニア、デザイナー、カスタマーサポートなど、様々な職種の担当者が関わっています。これらの関係者全員が、顧客に対して同じイメージを共有できているでしょうか。実際には、「営業が接する顧客」「開発が想定するユーザー」「マーケティングが狙うターゲット」の間に、微妙な、あるいは大きな認識のズレが生じていることは少なくありません。

この認識のズレは、プロジェクトの非効率や手戻り、そして何より、顧客に提供する価値の一貫性を損なう大きな原因となります。例えば、マーケティングチームは「先進的な機能を求める若手層」をイメージしてプロモーションを展開しているのに、開発チームは「シンプルで使いやすいことを重視する保守的な層」を想定して製品を設計していたら、どうなるでしょうか。出来上がった製品とプロモーションの間に齟齬が生まれ、どちらの顧客層にも中途半半端な印象を与えてしまうでしょう。

ペルソナは、こうした問題を解決するための強力な共通言語として機能します。具体的に描き出された一人の人物像をプロジェクトの中心に置くことで、関係者全員が「私たちは、この人のために仕事をしている」という共通のゴールを持つことができます。

会議の場で意見が対立した際も、「私はこう思う」「いや、私はこうだ」といった主観的な水掛け論に陥るのを防ぎます。「この仕様変更は、ペルソナの〇〇さんの課題解決に本当につながるのか?」「このデザインは、〇〇さんの価値観に合っているか?」といったように、全ての議論がペルソナという共通の判断基準に立ち返って行われるため、建設的で生産性の高いコミュニケーションが促進されます。

結果として、部門間の壁を越えたスムーズな連携が生まれ、企画から開発、販売、サポートに至るまで、全てのプロセスで一貫したメッセージと価値を提供できるようになります。これは、強力なブランドイメージを構築し、顧客ロイヤルティを高める上で極めて重要です。

③ 意思決定の判断軸となり、スピードが上がる

ビジネスの現場では、日々、無数の意思決定が求められます。新機能を追加すべきか、Webサイトのデザインを変更すべきか、広告のキャッチコピーはAとBのどちらが良いか。こうした選択に迫られたとき、明確な判断基準がなければ、議論は紛糾し、時間ばかりが過ぎていきます。あるいは、声の大きい人の意見や、前例踏襲といった安易な結論に流れがちです。

ペルソナは、このような状況において客観的で的確な意思決定を迅速に行うための「判断軸」となります。

何かを決める際に迷ったら、「ペルソナの〇〇さんなら、どちらを選ぶだろうか?」と問いかけるのです。

- 機能Aと機能Bで実装を迷った時: 「〇〇さんが最も困っている課題は何か?それを解決するのはどちらの機能か?」

- 料金プランを松・竹・梅で設計する時: 「〇〇さんの予算感や、求める価値を考えれば、どのプランが最も魅力的だろうか?」

- Webサイトのトップページの構成を検討する時: 「〇〇さんがこのサイトを訪れる目的は何か?その目的を最もスムーズに達成できる導線はどれか?」

このように、ペルソナを軸に考えることで、個人的な好みや社内の力関係といったノイズを排し、常に「顧客にとっての価値は何か」という本質的な問いに基づいた判断ができます。これにより、議論の迷走を防ぎ、合意形成をスムーズに進めることが可能になります。

特に、スピードが重視される現代のビジネス環境において、このメリットは計り知れません。一つひとつの意思決定が迅速化することで、プロジェクト全体の進行が速まり、市場の変化に素早く対応できるようになります。ペルソナは、組織の意思決定プロセスを合理化し、ビジネスの機動力を高めるための重要なインフラと言えるでしょう。

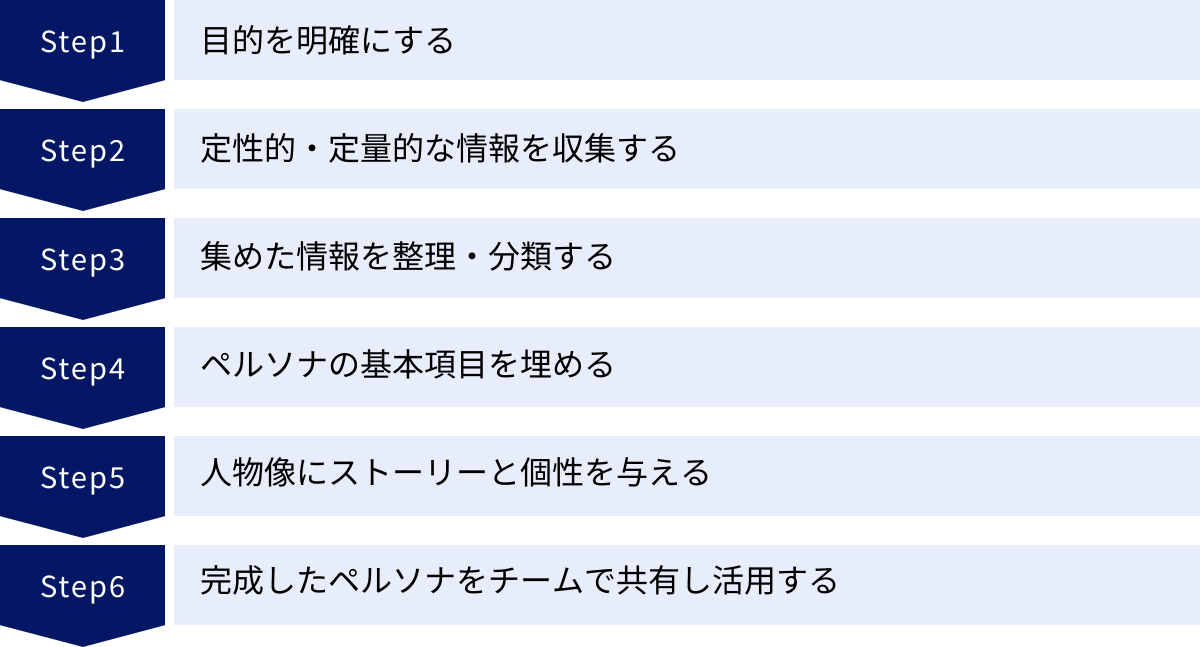

ペルソナ設定の具体的な6ステップ

効果的なペルソナは、単なる思いつきや想像では作れません。客観的なデータに基づいて、体系的なプロセスを経て作り上げる必要があります。ここでは、精度の高いペルソナを作成するための具体的な6つのステップを、順を追って詳しく解説します。

① 目的を明確にする

ペルソナ作成の最初のステップは、「何のためにペルソナを作るのか」という目的を明確に定義することです。目的が曖昧なまま進めてしまうと、どのような情報を集めるべきか、どのような項目を設定すべきかが定まらず、結果として誰の役にも立たないペルソナができてしまいます。

目的は、具体的であればあるほど良いでしょう。例えば、以下のようなものが考えられます。

- 新規顧客獲得: これからアプローチしたい潜在顧客層を理解し、効果的なマーケティング施策を立案するため。

- 既存顧客のLTV(生涯顧客価値)向上: 既存顧客の満足度を高め、アップセルやクロスセル、継続利用を促すため。

- 新商品・新サービスの開発: まだ満たされていない市場のニーズを発見し、顧客に本当に求められる商品を開発するため。

- Webサイトのリニューアル: サイト訪問者の体験を向上させ、コンバージョン率を高めるため。

- 採用活動の強化: 自社が求める理想の候補者像を明確にし、採用メッセージの精度を高めるため。

目的を明確にすることで、「この目的を達成するためには、どのような人物像を理解する必要があるか?」という問いが生まれ、その後の情報収集や項目設定の方向性が定まります。 プロジェクトの開始時に、関係者全員で目的を共有し、合意形成しておくことが、後のプロセスをスムーズに進めるための鍵となります。

② 定性的・定量的な情報を収集する

ペルソナ作成の根幹をなすのが、この情報収集のフェーズです。思い込みや希望的観測を排除し、事実(ファクト)に基づいたリアルな人物像を構築するために、定性情報と定量情報の両方をバランス良く集めることが重要です。

- 定性情報: 数値化しにくい、個人の感情や意見、行動の背景にある動機など。「なぜ」を深く理解するための情報。(例:インタビュー、行動観察)

- 定量情報: 数値や量で表せる客観的なデータ。全体の傾向や事実を把握するための情報。(例:アンケート、アクセス解析データ)

これらを組み合わせることで、顧客の全体像と個々の深いインサイトの両方を得ることができます。具体的な情報収集の方法としては、以下のようなものが挙げられます。

顧客へのインタビュー

定性情報収集の王道であり、最も価値のある方法の一つです。既存顧客や、ターゲットに近い潜在顧客に直接話を聞くことで、アンケートなどでは見えてこない本音や、行動の裏にある深層心理(インサイト)を発見できます。1対1で、30分〜1時間程度の時間をかけてじっくりと話を聞きましょう。製品との出会いや購入の決め手、日々の利用シーン、満足している点・不満な点、普段のライフスタイルや価値観など、幅広いテーマについて質問します。

アンケート調査

定量的なデータを効率的に収集するのに適した方法です。Webアンケートツールなどを活用し、多くの顧客や潜在顧客に対して質問を投げかけます。顧客の年齢層や年収、職業などの属性データや、製品の認知経路、購入頻度などの行動データを集計し、全体の傾向を把握します。自由回答欄を設けることで、定性的な意見を収集することも可能です。

営業・カスタマーサポートへのヒアリング

顧客と日々直接コミュニケーションを取っている営業担当者やカスタマーサポートのスタッフは、リアルな顧客情報の宝庫です。彼らが日常的に聞いている顧客からの質問、要望、不満、感謝の言葉などには、ペルソナを作成するための貴重なヒントが詰まっています。「よくある質問は何か」「顧客はどんな言葉で製品を評価しているか」「どんな点に不満を感じているか」などをヒアリングしましょう。

Webサイトのアクセス解析

Google Analyticsなどのアクセス解析ツールは、定量的なユーザー行動を把握するための強力な武器です。サイト訪問者の年齢・性別・地域、使用デバイス、流入経路(どんな検索キーワードで来たか)、よく見られているページ、離脱しやすいページなどのデータを分析することで、ユーザーの興味関心や行動パターンを客観的に理解できます。

SNSでの情報収集

X(旧Twitter)やInstagramなどのSNSは、顧客のフィルターのかかっていない「生の声」の宝庫です。自社製品や競合製品について、人々がどのような投稿をしているか(ソーシャルリスニング)を調べることで、リアルな評判や意外な使われ方、潜在的な不満などを発見できます。また、ターゲット層がどのようなアカウントをフォローし、どんな話題に関心を持っているかを調べることも、ライフスタイルや価値観を理解する上で非常に有効です。

③ 集めた情報を整理・分類する

情報収集が終わったら、次は集めた多種多様な情報を整理し、意味のあるかたまりに分類していく作業に入ります。このステップを丁寧に行うことで、散在していた情報の中から共通のパターンや特徴を見つけ出し、ペルソナの骨格を明確にすることができます。

まず、インタビューの議事録、アンケートの回答、ヒアリングメモなど、全ての情報を付箋やカードに一つずつ書き出していきます。例えば、「週末は家で過ごすことが多い」「新しいことへの挑戦は少し苦手」「価格よりも品質を重視する」といった具体的な事実や発言を、短い文章で記述します。

次に、書き出した付箋を大きな模造紙やホワイトボードに貼り出し、似たような内容や関連性の高いものをグループ化していきます。この作業は「アフィニティ図(KJ法)」とも呼ばれ、情報を構造化するのに非常に有効な手法です。

例えば、「情報収集はWebメディアが中心」「SNSはあまり見ない」「購入前に口コミをしっかり比較する」といった付箋が集まれば、「慎重な情報収集者」といったグループ名をつけることができます。同様に、「仕事の効率化に関心がある」「残業を減らしたい」「新しいツールを試すのが好き」といったグループからは、「業務改善に意欲的な向上心のある人物像」が浮かび上がってきます。

このグルーピング作業を通じて、複数の顧客に共通して見られる行動パターン、価値観、課題などが明らかになり、1〜3人程度の典型的なユーザー像(ペルソナの候補)が見えてきます。

④ ペルソナの基本項目を埋める

整理・分類した情報をもとに、いよいよペルソナのプロフィールを作成していきます。あらかじめ用意しておいたテンプレート(後の章で詳述)の項目を、具体的な言葉で一つひとつ埋めていきましょう。

この段階で重要なのは、収集したデータや事実に基づいて記述することです。想像で補う部分もありますが、あくまで「インタビューでAさんがこう言っていたから」「アンケートで〇〇という回答が多かったから」という根拠を持って項目を埋めていくことが、リアリティのあるペルソナを作る上で不可欠です。

例えば、「年齢:35歳」と設定した場合、それはアクセス解析データの最も多い年齢層や、インタビュー対象者の平均年齢に基づいているべきです。「趣味:キャンプ」と設定するなら、SNS分析でそうした投稿が多かったり、複数のインタビュー対象者から同様の話が聞けたりした、という裏付けがあると説得力が増します。

⑤ 人物像にストーリーと個性を与える

基本項目を埋めただけでは、ペルソナはまだ単なるデータの羅列です。最後の仕上げとして、その人物に血を通わせ、あたかも実在する一人の人間かのように、ストーリーと個性を与える作業を行います。

- 名前と顔写真: ペルソナにふさわしい名前をつけ、人物像に合った顔写真を設定します。写真はストックフォトサービスなどで探せますが、いかにもモデルという写真ではなく、一般人のスナップ写真のような自然なものを選ぶのがポイントです。名前と顔があるだけで、格段に感情移入しやすくなります。

- ストーリーの追加: なぜこの人は現在の職業に就いているのか、過去にどんな経験をしてきたのか、将来どんな夢を持っているのか、といった背景となるストーリーを簡潔に記述します。ストーリーがあることで、その人の価値観や行動原理に深みと説得力が生まれます。

- パーソナリティ: 「内向的だが、一度決めたことはやり遂げる芯の強さがある」「新しいものが好きで、情報感度が高い」など、性格を端的に表現する言葉を加えます。

- 口癖や代表的なセリフ: 「要するにどういうこと?」「まずは試してみよう」など、その人が言いそうなセリフを考えることで、キャラクターがより一層際立ちます。

このステップによって、ペルソナはチームメンバーが感情移入できる、記憶に残りやすい存在になります。

⑥ 完成したペルソナをチームで共有し活用する

ペルソナは、作成して終わりではありません。関係者全員で共有し、日々の業務で活用されて初めて価値を持ちます。

完成したペルソナは、いつでも誰でも見られる場所に保管しましょう。社内Wikiや共有フォルダに保存するのはもちろん、印刷してオフィスの壁に貼り出しておくのも効果的です。

そして、定期的にペルソナをテーマにしたミーティングを開いたり、日常のコミュニケーションの中で「この機能、〇〇さん(ペルソナ名)は喜ぶかな?」と名前を出して会話したりすることで、徐々にチーム内にペルソナ思考を浸透させていきます。ペルソナを「使う」文化を醸成することが、このプロセスの最終ゴールです。

ペルソナ設定に含めるべき項目一覧

ペルソナを作成する際、どのような項目を設定すればよいか迷うかもしれません。設定すべき項目は、ペルソナ作成の目的や、対象となるビジネス(BtoCかBtoBか)によって異なりますが、ここでは一般的に使われる基本的な項目をカテゴリー別に紹介します。これらの項目をベースに、自社の目的に合わせて取捨選択・追加して活用してください。

| カテゴリー | 項目例 | 記述内容のポイント |

|---|---|---|

| 基本情報 | 氏名、顔写真、年齢、性別、居住地、最終学歴、家族構成、世帯年収 | 人物を特定し、基本的な生活背景をイメージするための基礎データ。 |

| 仕事とキャリア | 職業、業種、役職、勤務形態、勤続年数、仕事内容、キャリアの目標・不満 | 仕事がライフスタイルに与える影響や、仕事を通じて感じる価値観を把握する。 |

| ライフスタイル | 1日の過ごし方、休日の過ごし方、趣味・関心事、交友関係、購読メディア、好きなブランド | どのような生活を送り、何に時間やお金を使っているのかを具体的に描写する。 |

| 価値観と性格 | 性格(内向的/外向的など)、人生で大切にしていること、口癖、将来の夢 | その人物の行動原理や意思決定の根底にある、内面的な要素を明らかにする。 |

| 情報収集の方法 | よく使うデバイス、利用するSNS、情報源として信頼するメディア、購買時の情報収集プロセス | どのようなチャネルで情報を集め、何を決め手に購買を決定するのかを理解する。 |

| 悩み・課題と目標 | 個人的な悩み、仕事上の課題、短期的な目標、長期的な目標 | その人物が現状で何に困っており、何を達成したいと考えているのかを把握する。 |

| 自社商品・サービスとの関わり | 認知経路、利用動機、利用シーン、利用頻度、満足/不満な点、比較検討した競合 | 自社との接点や、自社製品に対する評価を具体化する。 |

基本情報

このセクションは、ペルソナという人物の基礎を固める部分です。氏名、年齢、性別といった基本的な属性に加え、顔写真を用意することで、架空の人物でありながらも実在感が増し、チームメンバーが感情移入しやすくなります。居住地(例:都心部、郊外)、家族構成(例:単身、夫婦のみ、子あり)、世帯年収などは、その人の消費行動やライフスタイルを規定する重要な要素となります。

- ポイント: 写真選びが重要です。いかにもモデルのような写真ではなく、その人物のライフスタイルや雰囲気が伝わるような、自然なスナップショット風の写真を選びましょう。

仕事とキャリア

特に社会人向けの商材の場合、仕事に関する情報は非常に重要です。職業や役職、具体的な仕事内容は、その人の1日の大半を占める活動であり、悩みや課題の源泉であることが多いためです。キャリアに対する考え方(安定志向か、成長志向か)や、現状の仕事に対する満足・不満点を具体的に記述することで、その人物の価値観がより深く理解できます。

- ポイント: 「営業職」と書くだけでなく、「法人向けの新規開拓営業で、毎月の目標達成にプレッシャーを感じている」のように、具体的な状況まで踏み込んで記述すると、人物像が鮮明になります。

ライフスタイル

ペルソナの人間性を豊かにし、共感を呼び起こすための重要なセクションです。平日の典型的なタイムスケジュール(起床時間、通勤時間、退社時間、就寝時間など)や、休日の過ごし方(アクティブに外出するか、家でゆっくり過ごすかなど)を具体的に描きます。趣味や好きなこと、よく読む雑誌やWebサイト、好きなブランドなどを挙げることで、その人の価値観や消費性向が見えてきます。

- ポイント: 具体的なブランド名やメディア名を挙げることで、ペルソナの解像度が格段に上がります。ただし、特定の企業との関係性を想起させないよう、一般的な範囲に留める配慮も必要です。

価値観と性格

その人物の行動や意思決定の根底にある、内面的な部分を掘り下げるセクションです。「M B T I」のような性格診断ツールを参考に「論理的」「情熱的」といったキーワードで表現したり、「人生で最も大切にしていることは家族との時間」「口癖は『コスパ良いね』」のように記述したりします。この部分がしっかりしていると、「この人ならこう考えるだろう」という推測がしやすくなります。

- ポイント: ポジティブな面だけでなく、「新しいことへの挑戦に少し臆病」「細かい作業は苦手」といったネガティブな側面も加えると、より人間味のあるリアルな人物像になります。

情報収集の方法

現代のマーケティングにおいて、顧客がどこで情報を得ているのかを把握することは極めて重要です。主に使うデバイス(スマホかPCか)、日常的にチェックするSNS(X、Instagram、Facebookなど)、情報収集の際に信頼する情報源(公式サイト、口コミサイト、専門家のブログなど)を具体的に設定します。何かを購入しようと思ったときに、どのようなステップで情報を集め、比較検討するのか、そのプロセスを描写します。

- ポイント: 「Webで調べる」で終わらせず、「通勤電車の中でスマホを使い、特定の業界ニュースサイトをチェックした後、Xで関連キーワードを検索してリアルな評判を確認する」のように、具体的なシーンを思い浮かべながら記述することが大切です。

悩み・課題と目標

ペルソナが抱えている「不(不満、不安、不便)」と、目指している「快(快適、快感、解決)」を明確にする、マーケティングの核心に触れるセクションです。悩みや課題は、自社の商品やサービスが解決できるものである必要があります。個人的な悩み(例:もっと自分の時間が欲しい)と、仕事上の課題(例:チームの生産性を上げたい)の両方の視点から考えます。そして、それらを解決した先にどのような理想の状態(目標)を描いているのかを記述します。

- ポイント: 悩みや課題は、ペルソナ自身の言葉で語らせる形式(例:「最近、部下とのコミュニケーションがうまくいかなくて悩んでいるんだ…」)で記述すると、より感情移入しやすくなります。

自社商品・サービスとの関わり

既存顧客をベースにペルソナを作成する場合や、特定の製品の改善を目的とする場合に特に重要な項目です。ペルソナがどのようにして自社製品を知り、なぜ利用しようと思ったのか。普段、どのような場面で、どのくらいの頻度で利用しているのか。そして、利用してみて感じている満足な点と不満な点を具体的に挙げます。これにより、顧客との関係性を強化・改善するための具体的なヒントが得られます。

- ポイント: 比較検討した競合製品・サービスを挙げることで、自社の強みや弱みが顧客視点でどこにあるのかを客観的に分析する材料になります。

【BtoB向け】ペルソナ設定で追加すべき項目

BtoB(企業間取引)におけるペルソナ設定は、BtoCとは異なる視点が必要です。BtoCでは購入の意思決定者が「個人」であるのに対し、BtoBでは「組織の中の個人」が対象となります。そのため、個人の属性に加えて、その人が所属する企業や組織に関する情報、そして組織内での役割や力学を考慮する必要があります。

BtoCの基本項目に加えて、以下のBtoB特有の項目を追加することで、より精度の高いペルソナを作成できます。

| カテゴリー | 項目例 | 記述内容のポイント |

|---|---|---|

| 企業情報 | 業種・業界、企業規模(従業員数・売上高)、企業の成長ステージ、企業文化・風土 | ペルソナが所属する組織の背景を理解する。企業の課題は業界や規模に大きく依存する。 |

| 業務上の役割と責任 | 所属部署、役職、担当業務内容、チーム構成、個人のKPI・目標、決裁権の有無・範囲 | 組織内での立場とミッションを明確にする。誰に、何を、どの範囲で任されているか。 |

| 業務上の課題と目標 | 個人として抱える業務課題、部署・チームとして抱える課題、会社全体としての課題 | 個人の課題と組織の課題がどうリンクしているかを把握する。課題のスケール感が重要。 |

| 決裁プロセスと情報収集の方法 | サービスの導入・購買に関わる人(情報収集者、利用者、決裁者)、予算の決まり方、情報収集で利用するチャネル(業界紙、展示会、セミナー、Webメディア) | BtoB購買の複雑なプロセスを理解する。誰を説得する必要があるのかを明らかにする。 |

企業情報

ペルソナが所属する企業のプロファイルは、その人の課題意識や価値観を大きく左右します。

- 業種・業界: 製造業なのか、IT業界なのか、小売業なのかによって、抱える課題や業界特有の慣習は全く異なります。

- 企業規模: 数十人規模の中小企業と、数千人規模の大企業では、導入されるシステムの規模感や予算、意思決定のスピードが大きく異なります。

- 企業の成長ステージ: 急成長中のスタートアップか、安定期の成熟企業かによって、求めるソリューションは変わります。前者はスピードと柔軟性、後者は安定性や信頼性を重視する傾向があります。

- 企業文化・風土: トップダウン型の文化か、ボトムアップ型の文化か。新しい技術の導入に積極的か、保守的か。こうした文化は、提案の受け入れられやすさに直結します。

業務上の役割と責任

BtoBでは、ペルソナの「会社員としての顔」を詳細に描くことが不可欠です。

- 所属部署・役職: どの部署(例:営業部、マーケティング部、情報システム部)に所属し、どのような役職(例:担当者、マネージャー、部長)に就いているかを明確にします。

- 担当業務内容: 日々、具体的にどのような業務を行っているのかを記述します。

- 個人のKPI・目標: その人が組織から何を評価されているのかを理解することは極めて重要です。例えば、「新規顧客獲得数」がKPIであれば、リード獲得に貢献するツールに関心を持つでしょう。「コスト削減率」がKPIであれば、費用対効果を厳しく見るはずです。

- 決裁権の有無・範囲: その人が単独で製品の購入を決定できるのか(決裁者)、あるいは上司の承認が必要なのか(起案者・利用者)。どのくらいの金額までなら自分の裁量で決められるのか。この点はアプローチ戦略を立てる上で非常に重要です。

業務上の課題と目標

BtoCの「個人的な悩み」に対し、BtoBでは「業務上の課題」に焦点を当てます。この課題は、複数のレイヤーで捉えることが重要です。

- 個人として抱える業務課題: 「日々の報告書作成に時間がかかりすぎる」「営業先のリスト管理が煩雑だ」といった、個人の業務レベルでの具体的な困りごと。

- 部署・チームとして抱える課題: 「チーム全体の営業成績が伸び悩んでいる」「部署内の情報共有がうまくいっていない」といった、より大きな単位での課題。

- 会社全体としての課題: 「業界内での競争が激化しており、差別化が必要だ」「DX(デジタルトランスフォーメーション)が遅れている」といった、経営レベルの課題。

自社のソリューションが、これらのどのレイヤーの課題を、どのように解決できるのかを明確に示すことが、BtoBマーケティングの鍵となります。

決裁プロセスと情報収集の方法

BtoBの購買は、複数の人間が関わる複雑なプロセスを経ることが一般的です。このプロセスを理解することが、効果的なアプローチにつながります。

- サービスの導入・購買に関わる人:

- 情報収集者: 最初に課題を感じ、解決策を探し始める人。

- 利用者: 実際にそのツールやサービスを使う現場の担当者。

- 影響者: 専門的な知見から意見を述べる人(例:情報システム部)。

- 決裁者: 最終的に導入を承認し、予算を執行する権限を持つ人。

ペルソナがこの中のどの役割を担うことが多いのか、そして他の関係者はどのような人物なのかを想定します。

- 予算の決まり方: 予算は年度ごとに決まっているのか、都度申請が必要なのか。

- 情報収集で利用するチャネル: BtoCとは異なり、業界専門誌、展示会、セミナー、特定のWebメディア、同業者からの口コミなどが重要な情報源となる場合があります。ペルソナが信頼を置くチャネルを特定し、そこで的確に情報を届ける戦略が求められます。

すぐに使えるペルソナ設定テンプレート

ペルソナ作成をスムーズに進めるために、すぐに使えるテンプレートを用意しました。BtoC(消費者向け)とBtoB(法人向け)の2種類がありますので、目的に合わせてご活用ください。これらの項目はあくまで一例です。自社のビジネスやペルソナ設定の目的に応じて、自由に項目を追加・削除・変更して、最適なフォーマットを作成しましょう。

【BtoC向け】ペルソナ設定テンプレート

| カテゴリー | 項目 | 記入例 |

|---|---|---|

| ペルソナ概要 | 顔写真 | (自然なスナップショット風の写真を挿入) |

| 氏名 | 鈴木 みなみ (すずき みなみ) | |

| キャッチコピー | 「丁寧な暮らし」に憧れる、情報収集熱心なワーキングマザー | |

| 基本情報 | 年齢 | 34歳 |

| 性別 | 女性 | |

| 居住地 | 神奈川県横浜市 (持ち家・戸建て) | |

| 職業 | 食品メーカーの企画職 (時短勤務中) | |

| 最終学歴 | 4年制大学卒業 (経済学部) | |

| 家族構成 | 夫 (36歳・会社員)、長女 (5歳) | |

| 世帯年収 | 900万円 | |

| ライフスタイル | 1日の過ごし方 | 6時起床、家事・育児。9時半〜16時半勤務。18時夕食。21時に子供を寝かしつけ、その後自分の時間。23時就寝。 |

| 休日の過ごし方 | 家族で公園やショッピングモールへ出かける。月に1度は友人とランチ。子供が寝た後に趣味のヨガや読書を楽しむ。 | |

| 趣味・関心事 | 料理、インテリア、ヨガ、オーガニック食品、子育て、資産運用 | |

| 好きなブランド | 無印良品、unico、DEAN & DELUCA | |

| 価値観と性格 | 性格 | 穏やかで真面目。計画性があり、物事をきっちり進めたいタイプ。少し心配性な一面も。 |

| 大切にしていること | 家族との時間。心と体の健康。少し高くても、質の良いものや安心できるものを長く使いたい。 | |

| 口癖・セリフ | 「これって、本当に体にいいのかな?」「ちゃんと調べてから決めたい」 | |

| 情報収集 | よく使うデバイス | スマートフォン (iPhone)、ノートPC (自宅用) |

| 利用するSNS | Instagram (情報収集・閲覧がメイン)、LINE | |

| 情報源 | 暮らし系Webメディア、Instagramのインフルエンサー、ママ友からの口コミ、雑誌『LEE』『VERY』 | |

| 課題・目標 | 悩み・課題 | – 仕事と育児の両立で、常に時間に追われている。 – 家族の健康を考えると、食事には気を使いたいが、手間はかけられない。 – 自分のための時間がなかなか取れず、ストレスが溜まりがち。 |

| 目標・なりたい姿 | – 効率よく家事をこなして、心に余裕のある毎日を送りたい。 – 子供には安全で栄養のあるものを食べさせたい。 – 忙しい中でも、自分自身の美容や健康も大切にしたい。 |

|

| 自社との関わり | (商品/サービス名) | (例:〇〇社のオーガニック食材宅配サービス) |

| 利用動機 | Instagramで好きな料理家が紹介しているのを見て興味を持った。初回お試しセットがお得だったので利用開始。 | |

| 利用シーン | 平日の夕食作り。子供のお弁当作り。 | |

| 満足/不満な点 | 満足: 安全基準が明確で安心。ミールキットが時短になり便利。 不満: 少し価格が高い。毎週注文するのは経済的に厳しい時がある。 |

【BtoB向け】ペルソナ設定テンプレート

| カテゴリー | 項目 | 記入例 |

|---|---|---|

| ペルソナ概要 | 顔写真 | (ビジネスシーンに合った自然な写真を挿入) |

| 氏名 | 高橋 健一 (たかはし けんいち) | |

| キャッチコピー | 部下の育成と業務効率化に奮闘する、中小企業のプレイングマネージャー | |

| 個人情報 | 年齢 | 42歳 |

| 性別 | 男性 | |

| 居住地 | 埼玉県さいたま市 | |

| 最終学歴 | 4年制大学卒業 (商学部) | |

| 家族構成 | 妻、長男 (中学生) | |

| 所属企業 | 企業名 | 株式会社ネクストステップ (架空) |

| 業種 | 人材サービス | |

| 企業規模 | 従業員数: 80名 / 売上高: 15億円 | |

| 企業文化 | 成果主義だが、チームワークも重視。新しいツールの導入には比較的寛容だが、費用対効果は厳しく見られる。 | |

| 業務上の役割 | 所属部署・役職 | 営業部 / 課長 |

| 担当業務 | 自身の営業活動に加え、5名の部下のマネジメント、育成、売上管理。 | |

| 個人のKPI/目標 | 課の売上目標達成 (前年比120%)、新人営業の早期戦力化 | |

| 決裁権 | 50万円までの備品・ツール購入は自身の裁量で可能。それ以上は部長決裁。 | |

| 課題・目標 | 業務上の課題 | – 部下の営業スキルにばらつきがあり、チーム全体の目標達成が難しい。 – 自身もプレイヤーとして動く必要があり、マネジメントに十分な時間を割けていない。 – 営業活動が属人化しており、ノウハウが共有されていない。日報の管理が煩雑。 |

| 業務上の目標 | – 営業活動を標準化し、誰でも一定の成果を出せる仕組みを作りたい。 – 報告業務などを効率化し、顧客との対話や部下の指導にもっと時間を使いたい。 – データに基づいた客観的な営業戦略を立てられるようになりたい。 |

|

| 情報収集 | よく使うデバイス | ノートPC (会社支給)、スマートフォン |

| 情報収集チャネル | 業界専門のWebメディア、Facebook (同業者と情報交換)、IT製品比較サイト、IT系の展示会・セミナー | |

| 購買プロセス | 役割 | 主に情報収集者、起案者。部下が使うツールについては決裁者。 |

| 重視する点 | 導入のしやすさ、現場のメンバーが簡単に使えるか、サポート体制、明確な費用対効果 (ROI) | |

| 導入障壁 | 導入コスト、既存システムとの連携、部下への教育コスト | |

| 自社との関わり | (商品/サービス名) | (例:△△社のSFA/営業支援ツール) |

| 認知経路 | 利用しているIT製品比較サイトで、自社の課題に合うツールとして紹介されているのを発見。 | |

| 比較検討した製品 | 競合A社 (多機能だが高価)、競合B社 (安価だが機能が不十分) |

ペルソナ設定の事例5選

ここでは、様々な業種・業界を想定した架空のペルソナ設定事例を5つ紹介します。これらの事例は、前述のテンプレートを基に、具体的な人物像を描写したものです。自社のペルソナを作成する際のインスピレーションや参考としてご活用ください。

① 20代女性向けコスメブランドのペルソナ例

- 氏名: 今井 莉子(いまい りこ)

- 年齢: 24歳

- 職業: アパレル販売員

- 概要: 都内のセレクトショップで働く販売員。トレンドに非常に敏感で、ファッションやコスメに関する情報収集が日課。InstagramとTikTokを使いこなし、好きなインフルエンサーの投稿は全てチェックしている。給料はそれほど高くないため、話題の「バズコスメ」やコストパフォーマンスの高い商品に惹かれる傾向がある。

- ライフスタイル: 仕事柄、人に見られる意識が強く、常に見た目に気を遣っている。休日は友人とカフェ巡りをしたり、新作コスメを探しにデパートやドラッグストアをハシゴすることも。

- 課題: 「毎月たくさんの新作コスメが出るので、どれを買えばいいか迷ってしまう」「給料日前は使えるお金が限られるので、失敗したくない」「自分の肌に本当に合うものが分からない」

- 考えられるアプローチ:

- Instagram/TikTok: 人気インフルエンサーとタイアップし、商品の使い方動画やレビューを投稿してもらう。

- コンテンツ: 「イエベ・ブルベ別 似合わせリップ徹底比較」「〇〇円以下で買える!優秀下地5選」など、比較検討しやすいコンテンツを発信する。

- 製品: 手に取りやすい価格設定。SNSで「映える」パッケージデザイン。

② BtoB向け業務効率化ツールのペルソナ例

- 氏名: 中村 聡(なかむら さとし)

- 年齢: 38歳

- 職業: 中小製造業の総務部 主任

- 概要: 従業員50名ほどの製造業で、総務・経理・人事を幅広く担当。いわゆる「一人総務」に近い状態で、日々大量の事務作業に追われている。会社のITリテラシーは全体的に低く、未だに紙やExcelでの管理が主流。

- ライフスタイル: 真面目で責任感が強い。残業も多いが、会社の成長のためにはバックオフィスの効率化が不可欠だと感じている。プライベートでは小学生の子供が2人いる。

- 課題: 「請求書発行や経費精算などの手作業が多く、時間がかかりすぎる」「アナログな管理方法ではミスが起きやすく、月末は特に忙殺される」「新しいシステムを導入したいが、社長や他部署の理解を得られるか不安。また、ITに不慣れな社員が使いこなせるか心配」

- 考えられるアプローチ:

- Webサイト: 導入事例として、同規模・同業種の企業の成功例(架空)を具体的に紹介し、導入効果を数値で示す。

- セミナー: 「中小企業のためのバックオフィスDX入門」といったテーマで、オンラインセミナーを開催する。

- 製品/サービス: 無料トライアル期間を設け、導入のハードルを下げる。専門スタッフによる手厚い導入サポートや、分かりやすいマニュアルを提供する。

③ ファミリー層向け飲食店のペルソナ例

- 氏名: 佐藤 恵(さとう めぐみ)

- 年齢: 35歳

- 職業: パート主婦

- 概要: 夫、長男(6歳)、長女(3歳)の4人家族。普段は節約を心がけているが、週末くらいは外食で少し楽をしたいし、家族で楽しい時間を過ごしたいと考えている。

- ライフスタイル: 子供中心の生活。情報収集は主にママ友とのLINEグループや、地域の情報サイト、Instagramのハッシュタグ検索(例:#横浜ママ)。

- 課題: 「小さな子供を連れて行ける飲食店が少ない」「子供が騒いだりして、周りのお客さんに迷惑をかけないか心配」「子供向けのメニューはあっても、アレルギー対応がしっかりしているか不安」「大人の自分たちも満足できる美味しいものが食べたい」

- 考えられるアプローチ:

- 店舗設備: 小上がり席や個室、キッズスペース、おむつ交換台を完備する。

- メニュー: 子供向けメニューの充実(アレルギー表示の徹底)、離乳食の提供。大人向けには少し贅沢な食材を使ったメニューも用意する。

- 情報発信: InstagramやGoogleビジネスプロフィールで、店内の様子(子供用椅子の写真など)や、子連れ歓迎の姿勢を積極的に発信する。「#子連れランチ」などで検索した時に見つけてもらえるようにする。

④ 30代向け転職サービスのペルソナ例

- 氏名: 鈴木 誠(すずき まこと)

- 年齢: 31歳

- 職業: Web系企業のマーケター

- 概要: 現在の会社で5年間勤務。仕事内容や人間関係に大きな不満はないが、給与の伸び悩みや、自身のキャリアの将来性に漠然とした不安を感じている。今すぐ転職したいわけではないが、良い機会があれば挑戦したいと考えている。

- ライフスタイル: 仕事への意欲は高く、スキルアップのためにオンライン講座を受講したり、ビジネス書を読んだりしている。情報収集はビジネス系ニュースアプリやX(旧Twitter)が中心。

- 課題: 「自分の市場価値がどのくらいか分からない」「どんな企業が自分に合っているのか判断できない」「現職が忙しく、本格的な転職活動をする時間がない」「転職に失敗したくないという思いが強く、一歩が踏み出せない」

- 考えられるアプローチ:

- サービス: 登録するだけで、匿名で企業からスカウトが届く機能。オンラインで簡単にできる市場価値診断ツール。

- コンテンツ: 「30代マーケターのキャリアパス事例」「年収アップを実現した人の共通点」など、キャリアの参考になるコラム記事をオウンドメディアで発信する。

- コミュニケーション: すぐに転職を迫るのではなく、キャリアに関する有益な情報を定期的にメールマガジンで提供し、長期的な関係を築く。

⑤ シニア向け健康食品のペルソナ例

- 氏名: 田中 和子(たなか かずこ)

- 年齢: 68歳

- 職業: 無職(年金生活)

- 概要: 夫と二人暮らし。最近、膝や腰の痛みが気になり始め、健康への関心が高まっている。「人生100年時代」と言われる中で、これからも元気に旅行や趣味を楽しみたいと考えている。

- ライフスタイル: 毎朝のウォーキングが日課。地域のグランドゴルフサークルにも参加している。主な情報源はテレビショッピング、新聞の折り込みチラシ、かかりつけ医や友人からの口コミ。

- 課題: 「健康食品はたくさんあるが、どれが自分に合うのか、本当に効果があるのか分からない」「インターネットでの注文は操作が難しくて不安」「難しい専門用語で説明されても理解できない」

- 考えられるアプローチ:

- 広告: 新聞広告やテレビCMで、同年代の利用者の喜びの声(架空)を紹介し、共感を呼ぶ。

- コミュニケーション: フリーダイヤルのコールセンターを設置し、親切で丁寧なオペレーターが対応する。商品の説明は、専門用語を避け、分かりやすい言葉で行う。

- 製品/サービス: 初回限定で大幅な割引価格を設定し、試すハードルを下げる。定期購入コースを用意し、注文の手間を省く。

ペルソナ設定でよくある3つの失敗と対策

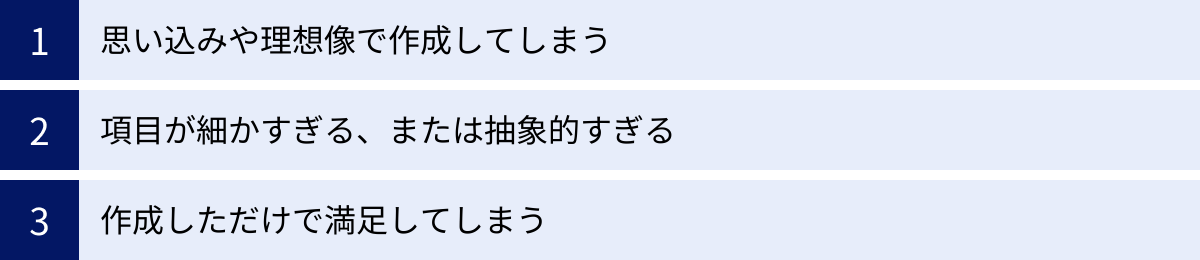

ペルソナ設定は非常に強力なツールですが、その作り方や使い方を誤ると、かえってマーケティング活動をミスリードしてしまう危険性もあります。ここでは、ペルソナ設定で陥りがちな3つの代表的な失敗と、それを防ぐための対策について解説します。

① 思い込みや理想像で作成してしまう

これは最もよくある失敗です。「自社の顧客はきっとこうだろう」「こんな顧客に来てほしい」といった、担当者の希望的観測や社内の思い込みだけでペルソナを作り上げてしまうケースです。データによる裏付けがないペルソナは、単なる「都合の良い架空の人物」に過ぎず、現実の顧客像とはかけ離れたものになってしまいます。

例えば、「うちの製品は革新的だから、きっと最新情報に敏感な若者が使っているはずだ」と思い込んでペルソナを作成したとします。しかし、実際のデータを見てみると、安定性や信頼性を重視する保守的な層がメインユーザーだった、ということがあり得ます。この場合、思い込みで作ったペルソナに基づいて施策を実行しても、実際の顧客には全く響かず、時間とコストを無駄にすることになります。

【対策】

この失敗を防ぐための唯一かつ最善の方法は、徹底して「事実(ファクト)」と「データ」に基づいてペルソナを作成することです。「ペルソナ設定の具体的な6ステップ」で解説したように、顧客へのインタビュー、アンケート調査、アクセス解析、営業部門へのヒアリングなど、定性的・定量的な情報収集を丁寧に行いましょう。

「ペルソナのプロフィールに書かれている全ての項目は、何らかのデータや事実に裏付けられているか?」と自問自答する癖をつけることが重要です。主観や想像を完全に排除することはできませんが、それらはあくまで収集したデータを解釈し、人物像に肉付けするためのスパイスとして使うべきです。根拠のないペルソナは、マーケティングの羅針盤ではなく、遭難の原因にしかなり得ません。

② 項目が細かすぎる、または抽象的すぎる

ペルソナの解像度を上げようとするあまり、本質的でない情報まで過剰に設定してしまう失敗です。「好きな音楽のジャンル」「子供の頃の夢」「ペットの名前」など、設定した項目のほとんどが、自社の商品やサービスとは全く関係のない情報で埋め尽くされているケースがこれにあたります。細かすぎるペルソナは、作成に時間がかかるだけでなく、情報量が多すぎてかえって人物像の核心がぼやけてしまい、チームメンバーが記憶・活用しにくくなるという弊害も生みます。

逆に、設定項目が少なすぎたり、記述が抽象的すぎたりするのも問題です。「30代男性、会社員。趣味は読書」というだけでは、ターゲット設定と大差なく、具体的な人物像を思い描くことができません。これでは、施策を考える際の判断軸として機能せず、「この人ならどう考えるか?」という問いかけも生まれません。

【対策】

この問題は、ペルソナ作成の「目的」に立ち返ることで解決できます。ペルソナに含めるべき項目は、「その情報が、今回の目的を達成するための施策立案や意思決定に役立つか?」という基準で判断しましょう。

例えば、BtoCのコスメブランドのペルソナであれば、「普段利用するSNS」や「肌の悩み」は極めて重要な項目ですが、「最終学歴」の優先度は低いかもしれません。一方、BtoBのビジネスツールのペルソナであれば、「業務上のKPI」や「決裁権の範囲」は不可欠ですが、「休日の過ごし方」は補足的な情報に留まるでしょう。

ペルソナは、リアルであればあるほど良いというわけではありません。目的達成に貢献する「ちょうど良い具体性」を目指すことが肝心です。基本項目は網羅しつつも、特に自社のビジネスと関連の深い項目を重点的に深掘りし、メリハリのあるペルソナを作成することを心がけましょう。

③ 作成しただけで満足してしまう

時間と労力をかけて立派なペルソナシートを作成し、関係者に共有したものの、その後は誰にも使われることなく、共有フォルダの奥深くで眠ってしまっている。これも非常によくある失敗です。ペルソナは、作成すること自体が目的ではありません。日々の業務の中で活用されて、初めてその価値を発揮します。

この失敗の背景には、「ペルソナを作ることがゴール」という誤った認識や、作成後の活用方法が具体的に設計されていない、といった問題があります。また、一度作成したペルソナが市場や顧客の変化に対応できず、陳腐化してしまい、徐々に使われなくなっていくケースもあります。

【対策】

この失敗を防ぐには、ペルソナを「作る」段階から「使う」段階までを一体のプロセスとして設計する必要があります。

まず、ペルソナ作成の初期段階で、「完成したペルソナを、どのような場面で、誰が、どのように使うのか」を具体的に定義し、関係者間で合意しておきましょう。例えば、「毎週のマーケティング定例では、必ずペルソナの名前を挙げて施策の妥当性を議論する」「新しいWebページを公開する前には、ペルソナの視点でレビューするチェックリストを用意する」といったルールを設けるのが効果的です。

また、作成したペルソナを常に身近な存在にしておく工夫も重要です。オフィスの壁に貼り出したり、PCのデスクトップに設定したり、Slackなどのチャットツールでペルソナのアイコンを作ったりするなど、日常的にペルソナが目に入る環境を作ることで、チームの意識に浸透させることができます。

そして、「ペルソナは定期的に見直すことが重要」の章で後述するように、定期的にペルソナを見直し、アップデートする仕組みを構築することも忘れてはいけません。

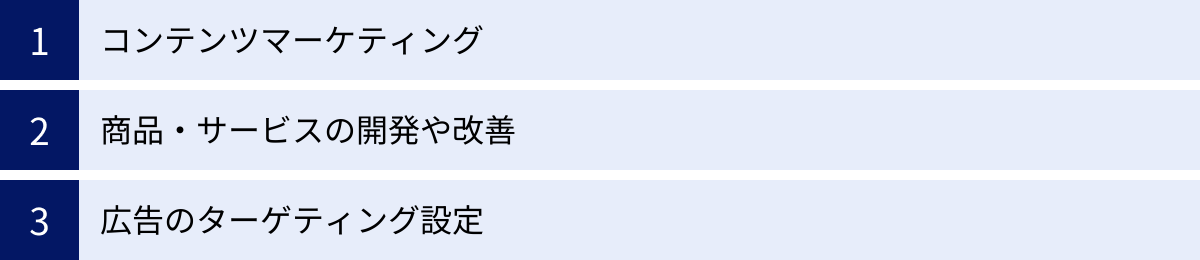

作成したペルソナの活用方法

精度の高いペルソナを作成したら、次はいよいよそれをビジネスの現場で活用するフェーズです。ペルソナは、マーケティングから製品開発、営業活動に至るまで、顧客に関わるあらゆる業務の質を高めるための羅針盤となります。ここでは、具体的な活用方法を3つの領域に分けて解説します。

コンテンツマーケティング

コンテンツマーケティングは、ペルソナ活用が最も効果を発揮する領域の一つです。ペルソナがいることで、「誰に、何を、どのように伝えるか」が明確になり、ユーザーに本当に価値のあるコンテンツを届けることができます。

- キーワード選定: ペルソナが抱える悩みや課題、興味関心に基づいて、「ペルソナの〇〇さんなら、どんな言葉で検索するだろうか?」と考えます。これにより、単に検索ボリュームが大きいだけでなく、よりコンバージョンに近い、質の高いキーワードを発見できます。例えば、業務効率化ツールのペルソナ「高橋さん」なら、「営業 日報 効率化」「SFA 比較 中小企業」といった具体的なキーワードで検索する可能性が高いと推測できます。

- コンテンツの企画: ペルソナの課題を解決し、目標達成を助けるようなテーマを設定します。「高橋さん」が悩んでいる「営業活動の属人化」を解決するために、「脱・属人化!新人でも成果が出せる営業標準化の3ステップ」といった記事を企画することができます。

- トーン&マナーの決定: コンテンツ全体の文章の口調や表現スタイルを、ペルソナの人物像に合わせます。専門知識が豊富なペルソナであれば専門用語を交えたロジカルな文章、初心者のペルソナであれば比喩や図解を多用した分かりやすい文章、といった使い分けが可能です。これにより、コンテンツへの親近感や信頼感が高まります。

- チャネル選定: ペルソナが日常的に利用するメディアやプラットフォームに、最適化した形でコンテンツを配信します。20代女性向けコスメのペルソナ「今井さん」にはInstagramのショート動画、BtoBツールのペルソナ「高橋さん」にはFacebook広告でセミナー告知やホワイトペーパーのダウンロードを促すなど、最適なチャネルでアプローチします。

商品・サービスの開発や改善

ペルソナは、顧客中心のプロダクト開発(カスタマーセントリック・アプローチ)を実践するための強力なツールです。開発チームがペルソナを共有することで、「自分たちが作りたいもの」ではなく、「顧客が本当に求めているもの」を開発できるようになります。

- 新機能のアイデア創出: 「ペルソナの〇〇さんが、もっと楽になる機能はないか?」「〇〇さんが目標を達成するのを手助けする新機能は考えられないか?」といった問いかけが、ユーザーの潜在的なニーズを掘り起こし、新たな機能開発のヒントになります。

- 機能の優先順位付け: 開発リソースが限られる中で、どの機能から実装すべきかを判断する際に、ペルソナが客観的な基準となります。「この機能は、〇〇さんが抱える最も深刻な課題を解決できるか?」という視点で優先順位を決定することで、開発の方向性がブレなくなります。

- UI/UX(ユーザーインターフェース/ユーザーエクスペリエンス)の設計: ペルソナのITリテラシーや利用シーンを考慮して、インターフェースを設計します。シニア向けのペルソナ「田中さん」であれば、文字を大きくし、直感的に操作できるシンプルなデザインにするべきです。ITに詳しいペルソナ「鈴木さん」であれば、多機能でもカスタマイズ性の高いデザインが好まれるかもしれません。ペルソナになりきって製品を操作してみる「ペルソナ・ウォークスルー」は、使いやすさの問題点を発見するのに非常に有効な手法です。

- 価格設定: ペルソナの金銭感覚や、製品に感じる価値に基づいて、適切な価格を検討します。ペルソナが価格よりも品質を重視するタイプなのか、コストパフォーマンスを最優先するタイプなのかによって、最適な価格戦略は異なります。

広告のターゲティング設定

Web広告の費用対効果を最大化するためには、適切なオーディエンスに広告を届ける「ターゲティング」が不可欠です。ペルソナは、このターゲティングの精度を飛躍的に向上させます。

- 広告プラットフォームのターゲティング設定: Facebook広告やGoogle広告などでは、年齢、性別、地域といったデモグラフィック情報だけでなく、興味・関心やライフイベント、行動データなど、非常に細かいターゲティングが可能です。ペルソナで設定した詳細なプロフィールは、これらのターゲティング項目を埋めるための最高の参考資料となります。「ペルソナの〇〇さんは、どんなFacebookページに『いいね!』しているだろうか?」「どんなWebサイトを閲覧しているだろうか?」と想像することで、より精度の高いオーディエンスリストを作成できます。

- 広告クリエイティブ(広告文・バナー)の作成: 広告は、不特定多数に向けたメッセージではなく、ペルソナという「たった一人」に向けた手紙のように作成します。ペルソナの心に刺さる言葉、共感を呼ぶ課題、理想の未来を想像させるビジュアルは何かを考え抜くことで、クリック率やコンバージョン率の高い広告クリエイティブを生み出すことができます。例えば、子育てに悩むペルソナ「佐藤さん」には、「もう献立に悩まない!」というキャッチコピーが響くかもしれません。

- リターゲティング広告の最適化: 一度サイトを訪れたユーザーに再度広告を表示するリターゲティングにおいても、ペルソナは役立ちます。ペルソナが閲覧したページの内容に応じて、「〇〇の機能にご興味をお持ちのあなたへ」といったように、メッセージを出し分けることで、よりパーソナライズされたアプローチが可能になります。

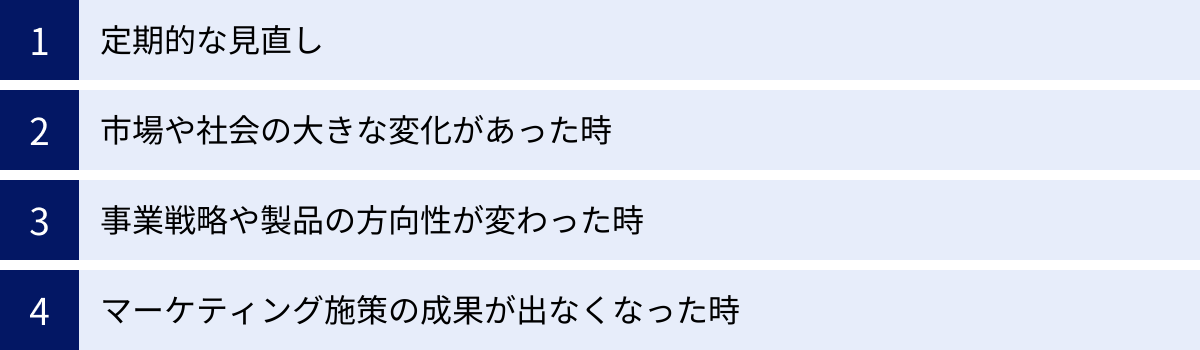

ペルソナは定期的に見直すことが重要

多くの時間と労力をかけて作成したペルソナですが、一度作ったら終わりというわけではありません。ビジネスを取り巻く環境が常に変化し続けるように、顧客の価値観や行動様式もまた、時とともに変化していきます。そのため、作成したペルソナは定期的に見直し、現状に合わせてアップデートしていくことが不可欠です。

古い地図を頼りに航海するのが危険であるように、陳腐化したペルソナを使い続けることは、マーケティング活動を誤った方向へ導くリスクをはらんでいます。ペルソナは「完成品」ではなく、常に改善を続けるべき「生き物」であると捉えることが重要です。

では、どのようなタイミングで、どのように見直しを行えばよいのでしょうか。

見直しのタイミング

ペルソナを見直すべき代表的なタイミングとしては、以下のようなものが挙げられます。

- 定期的な見直し: 特に大きな環境変化がなくても、半年に1回、あるいは最低でも1年に1回は、現在のペルソナが現実の顧客像と乖離していないかを確認する機会を設けましょう。これを年間スケジュールに組み込んでおくことをお勧めします。

- 市場や社会の大きな変化があった時: 新しいテクノロジーの登場、競合の動向、法改正、社会的なトレンドの変化など、ビジネスに影響を与える大きな変化があった際は、顧客の行動や価値観も影響を受けている可能性があります。こうした変化は、ペルソナを見直す重要なきっかけとなります。

- 事業戦略や製品の方向性が変わった時: 新しい市場に進出する場合や、製品のターゲット層を大きく変更する場合など、自社の戦略が転換するタイミングでは、それに合わせてペルソナも再定義する必要があります。

- マーケティング施策の成果が出なくなった時: これまで効果的だった施策の反応が急に悪くなった場合、それはペルソナと実際の顧客との間にズレが生じているサインかもしれません。データを確認し、ペルソナの妥当性を検証する必要があります。

見直しの方法

ペルソナの見直しは、基本的に作成時と同じプロセスを簡略的に行います。

- 既存ペルソナの妥当性検証: まず、現在のペルソナが今も妥当かどうかを検証します。Google Analyticsなどの最新のアクセス解析データや、直近の顧客アンケートの結果、営業部門からのフィードバックなどと、既存のペルソナのプロフィールを照らし合わせます。「年齢層は変わっていないか?」「情報収集の方法は変化していないか?」「新たな悩みや課題は生まれていないか?」といった視点でチェックします。

- 追加の情報収集: 検証の結果、大きな乖離が見られたり、情報が古くなっていたりする場合は、再度、顧客へのインタビューやアンケート調査などの情報収集を行います。全ての情報をゼロから集め直す必要はなく、変化したと思われる部分を中心に、差分を埋めるための情報を収集します。

- ペルソナの修正・アップデート: 新たに得られた情報に基づいて、ペルソナのプロフィールを修正・更新します。ライフステージの変化(例:独身から既婚へ)や、興味関心の変化(例:新しいSNSの利用開始)などを反映させ、現代の顧客像に合わせて人物像をリフレッシュします。

- 変更内容のチーム共有: アップデートしたペルソナは、必ず変更点とその理由を明記して、関係者全員に再共有します。 なぜペルソナが変更されたのかという背景を理解してもらうことで、チーム全体が新しい顧客像へとスムーズに意識を切り替えることができます。

ペルソナを定期的に見直し、メンテナンスしていくことは、一見すると手間のかかる作業かもしれません。しかし、この地道な努力こそが、常に顧客のインサイトを的確に捉え、持続的に成果を上げ続けるマーケティングの基盤を築くのです。

まとめ:精度の高いペルソナ設定でマーケティングを成功に導こう

本記事では、マーケティング戦略の要となるペルソナ設定について、その基礎知識から具体的な作成ステップ、BtoBとBtoCそれぞれのテンプレート、活用事例、そして陥りがちな失敗と対策まで、幅広く解説してきました。

改めて、重要なポイントを振り返ります。

- ペルソナとは: ターゲットという「集団」の中から、象徴的な「たった一人の個人」を詳細に描き出したもの。

- 重要性: 顧客ニーズの多様化やデジタル化が進む現代において、顧客を深く理解し、一貫した良質な体験を提供するために不可欠。

- メリット: ①施策の精度向上、②チーム内の共通認識の醸成、③迅速な意思決定の実現。

- 作成ステップ: ①目的の明確化 → ②情報収集 → ③情報整理 → ④項目記入 → ⑤ストーリー付与 → ⑥共有・活用という6つのステップが基本。

- 成功の鍵: 思い込みを排除し、インタビューやアンケート、アクセス解析といった客観的なデータに基づいて作成すること。

ペルソナ設定は、単なるキャラクター作りではありません。顧客という存在を、ビジネスのあらゆる活動の中心に据えるための、戦略的かつ実践的なフレームワークです。

精度の高いペルソナをチーム全員で共有し、日々の意思決定の拠り所とすることで、あなたの会社は「顧客が本当に求める価値は何か」という本質的な問いに、常に立ち返ることができるようになります。そして、その問いへの答えを追求し続ける先にこそ、マーケティングの成功とビジネスの持続的な成長があります。

この記事で紹介したステップやテンプレートを参考に、ぜひ自社のペルソナ作成に挑戦してみてください。データに基づき、魂を込めて作り上げたペルソナは、複雑な市場を航海するための、最も信頼できる羅針盤となってくれるはずです。